Los primeros pasos del Opus Dei en Uruguay

La historiadora Bárbara Díaz explica en esta entrevista cómo se desarrolló el Opus Dei en Uruguay y qué desafíos enfrentaron sus miembros en ese contexto social y cultural.

10 | 09 | 2024

Cada país donde se asentó el Opus Dei aporta matices que permiten apreciar la riqueza y complejidad de su desarrollo. En el caso de Uruguay, la llegada de hombres y mujeres de esta institución en la década de 1950 resulta especialmente interesante para comprender su implantación en un escenario con una tradición más secular que en otros lugares de América Latina.

Para profundizar en estas cuestiones, conversamos con la historiadora Bárbara Díaz, quien investiga los inicios de la labor del Opus Dei en Uruguay y su progresiva inserción en la vida universitaria y eclesial del país. Su mirada ayuda a comprender no solo la singularidad uruguaya, sino también cómo el estudio de cada región contribuye a enriquecer la historia global de la Obra.

Bárbara Díaz es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República (Uruguay), máster y doctora en Historia por la Universidad de Navarra (España) y autora de numerosos artículos científicos sobre historia de Suramérica.

¿Cuándo y cómo se establecieron por primera vez en Uruguay las mujeres y los hombres del Opus Dei?

Los primeros en llegar fueron dos sacerdotes muy jóvenes, Agustín Falceto y Gonzalo Bueno, que arribaron a Montevideo el 20 de octubre de 1956, poco tiempo después de su ordenación. Un año más tarde llegaron las primeras mujeres.

De todos modos, ya existía cierta presencia previa: en la ciudad vivía una supernumeraria, Elina Gainza de Gianoli, quien había pedido la admisión a la Obra en Chile. Además, desde Buenos Aires se organizaban viajes y retiros mensuales, con la participación tanto de sacerdotes como de numerarias, para acompañar a estas personas y preparar el terreno para un inicio estable de la labor.

¿Qué papel jugó la Iglesia local en ese proceso?

Hubo contactos previos de Mons. Viola, obispo de Salto, y los que llegaron fueron recibidos por el Arzobispo de Montevideo, Antonio María Barbieri, que más tarde sería el primer Cardenal uruguayo. Los sacerdotes solían celebrar misa en la iglesia María Auxiliadora de los salesianos, muy cerca de donde vivían. Allí recibieron una cálida acogida: incluso los invitaban a desayunar con frecuencia en esos primeros meses. Rápidamente también comenzaron a colaborar en colegios católicos de la zona de Pocitos —donde residían—, confesando y predicando.

¿Cuáles fueron las primeras actividades o iniciativas que se pusieron en marcha en Uruguay?

Los varones comenzaron con una residencia universitaria, mientras que las mujeres pusieron en marcha una Escuela Hogar dirigida a chicas jóvenes que no iban a continuar estudios universitarios. Allí se ofrecían cursos en áreas como cocina, administración del hogar y otros oficios. Es necesario recordar que en ese momento solo una minoría de mujeres accedía a la universidad, y muchas se dedicaban luego al cuidado de su casa cuando se casaban. Por eso este tipo de formación era muy valorada, y las primeras numerarias que llegaron estaban ya preparadas para impartir esos cursos.

Poco tiempo después, en esa Escuela Hogar se creó un secretariado. Durante algunos años coexistieron ambas iniciativas, aunque finalmente quedó solo el secretariado, que tuvo gran aceptación. Ofrecía un nivel alto de formación, era bilingüe y se convirtió en uno de los colegios de secretariado más prestigiosos de Uruguay, en un contexto en el que esa profesión era bien considerada y bien remunerada.

¿Cómo era Uruguay en términos religiosos y culturales durante las décadas de 1950 y 1960?

Uruguay es un país con una fuerte tradición laica y secularizada. Aunque existía un núcleo católico importante, la Iglesia tenía dificultades para desempeñar un papel en la vida pública. A comienzos del siglo XX, bajo la presidencia de José Batlle y Ordóñez, se consolidó una impronta marcadamente secular y anticlerical que caló hondo en la sociedad y dejó una herencia duradera. Por tanto, la evangelización resultaba un desafío considerable.

El Opus Dei comenzó su labor en medio de ese ambiente secularizado y, aun así, logró insertarse en ciertos núcleos. Durante los primeros años —hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965), aproximadamente— la inserción fue compleja, aunque la Iglesia se percibía todavía como una institución sólida. Sin embargo, tras el Concilio se sumaron nuevas tensiones: la penetración de ideas marxistas en la universidad, la crisis posconciliar y la expansión de la teología de la liberación crearon un panorama muy complejo.

En ese escenario, la Obra ofrecía algo que muchos buscaban: fidelidad a la Iglesia y una formación doctrinal sólida que ayudaba a contrarrestar esas corrientes. Para quienes deseaban permanecer firmes en su fe, el Opus Dei se convirtió en un referente.

¿Qué aspectos de esos primeros años te parecen más significativos para entender la historia del Opus Dei en Uruguay?

De lo que más he investigado hasta ahora destacaría la residencia universitaria Del Mar, una obra corporativa fundada en 1967. Me parece un hito relevante porque abrir una residencia femenina en esa época implicaba un verdadero desafío. Por un lado, había pocas mujeres en la universidad y menos aún procedentes del interior del país. Para una familia de fuera de Montevideo, enviar a un hijo a estudiar a la capital era toda una aventura; y más todavía tratándose de una mujer.

Además, el contexto social y político hacía las cosas aún más difíciles. Al revisar los diarios de la época, aparecen constantemente noticias de paros, bombas, manifestaciones violentas y clases suspendidas. No era raro que una estudiante se presentara a un examen y tuviera que regresar a casa porque directamente no se tomaba. En medio de ese ambiente tan convulsionado, la residencia ofrecía un espacio de estabilidad y de apoyo para jóvenes universitarias.

Mencionabas los diarios de la época, ¿qué otras fuentes estás utilizando para tu investigación?

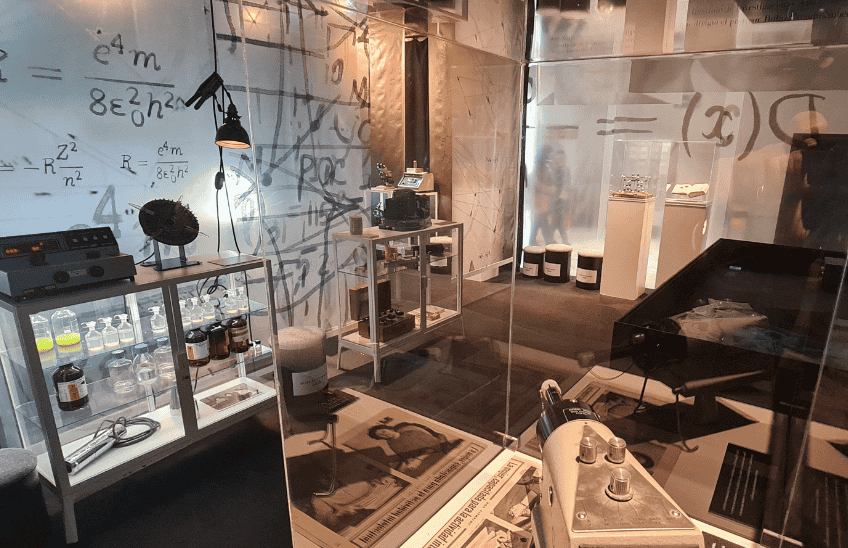

Hasta ahora he trabajado sobre todo con los diarios de la residencia, que son riquísimos en detalles de la vida cotidiana. Allí aparecen anécdotas que reflejan una vida muy sencilla, con pocos medios si la comparamos con la actual, pero lo que transmiten esas páginas es un ambiente de mucha alegría y esperanza.

Además, planeo investigar en el Archivo de la Curia de Montevideo para conocer mejor la relación de la Obra con los obispos de la época, e incluso las visitas que algunos de ellos realizaron a la residencia. También me interesa el archivo de la Universidad de la República, la única universidad existente entonces, que conserva documentación valiosa y estadísticas sobre estudiantes y titulados, muy útiles para contextualizar. Por último, en Uruguay se conservan también cartas, incluidas algunas enviadas desde Roma, que representan otra fuente fundamental para reconstruir la historia.