Un ejemplo de joyería culta del siglo XVIII en Navarra. El Peto

IGNACIO MIGUÉLIZ VALCARLOS

La joyería del siglo XVIII en Navarra, al igual de lo que va a ocurrir en el resto de España, va a experimentar un importante auge, en parte ligado a la recuperación económica que vivió nuestro país a lo largo de esta centuria. Igualmente, influyó en el desarrollo de este arte el gusto por el lujo y el boato que caracteriza a este periodo, que no solo va a propiciar el aumento de las tipologías empleadas en el adorno personal, tanto femenino como masculino, sino que también facilitará el alhajamiento de manera exuberante de diversas imágenes sagradas, y por tanto, la creación de ricos ajuares eclesiásticos. Al igual que ocurrió con el resto de las artes, el cambio dinástico producido al inicio del siglo, con la llegada de los Borbones tras la muerte sin heredero de Carlos II, último de los Austrias, influyó en el desarrollo de este medio, tanto en relación al diseño de las piezas como en lo referido a los materiales utilizados o a la talla de las piedras utilizadas. El inicio de estas transformaciones puede verse ya a finales del siglo XVII, cuando las influencias francesas emanadas desde la corte de Luis XIV se expandieron por toda Europa, no siendo nuestro país ajeno a ellas, lo cual se vio incrementado con el cambio de dinastía, cuando los nuevos modelos se propagaron directamente a través de la corte. Por esto, y nuevamente como ocurrió en otras manifestaciones artísticas, se produjo una dualidad entre los nuevos modelos de gusto internacional, más refinado, y la joyería vernácula española, con modelos que imitaban piezas de siglos precedentes.

Sin embargo, a pesar del florecimiento en el uso de la joyería que se experimentó a lo largo del siglo XVIII, el número de piezas de esta época que ha llegado hasta nuestros días no es muy numeroso, en parte porque muchas de ellas fueron desmanteladas debido al valor crematístico de los materiales con los que estaban realizadas, y en parte porque con esos mismos materiales se hicieron nuevas obras más acordes a la moda. La mayoría de las obras conservadas en la actualidad se custodian principalmente en instituciones religiosas, lo cual no es extraño dado el estrecho vinculo existente entre sociedad y religión en la Monarquía Hispánica del Antiguo Régimen, que propició la donación de alhajas de todo tipo a las imágenes de devoción. Gracias a ello, la iglesia fue formando importantes conjuntos de joyería, baste recordar el de las vírgenes del Pilar de Zaragoza, Gracia de Carmona o Guadalupe de Extremadura o, ya en Navarra, los del Sagrario, Camino y Maravillas, las tres en Pamplona. Sin embargo, estos ajuares han llegado muy mermados hasta nuestros días, en parte por los saqueos e incautaciones ocurridas durante las guerras y las desamortizaciones del siglo XIX, pero también por la venta de las propias iglesias para, con lo obtenido, sufragar otros gastos. Así, con las alhajas regaladas a la Virgen del Camino de Pamplona, y salvando las piezas necesarias para el ornato de la imagen, se organizaban rifas públicas para sufragar los gastos de construcción y decoración de la Capilla. Sin olvidar la subasta realizada con parte de las joyas de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza en 1870 para, con el producto de su venta, sufragar la terminación arquitectónica del templo. Algunas de estas piezas hoy perdidas podemos reconocerlas en pinturas de la época, como los innumerables trampantojos marianos del barroco, en los que es habitual ver las imágenes adornadas con las piezas de su joyero. De esta forma, se puede afirmar sin dudar que la principal fuente para el estudio de este arte en nuestro país son los tesoros eclesiásticos, que guardan la mayor parte de las piezas conservadas en la actualidad. Dentro del vinculo religión – sociedad que se vivió en nuestro país, podemos establecer dos razones principales para explicar la donación de estas joyas a imágenes devocionales, iglesias y santuarios. Por un lado, la profunda religiosidad de la sociedad española motivó la ofrenda de piezas a diferentes imágenes con la intención de que éstas fuesen colocadas a la figura sacra, adquiriendo así un sentido taumatúrgico, ya que la persona que había entregado la joya conseguía de una forma empática situarse cerca de lo divino, al revestirse la sagrada imagen con la misma pieza que había lucido ella. Y por otro lado, la entrega de una alhaja, otros objetos o dinero, reafirmaba el estatus y la fortuna del donante, así como de su linaje, adquiriendo esas piezas además de su valor económico un valor de representación. Y cuanto más elevado fuese el legado, más resonancia tendría la donación y por tanto mayor fama alcanzaría el donante.

Pero las piezas existentes en estos ajuares eclesiásticos no se van a deber solo a la munificencia de comitentes civiles, sino que los propios templos, y también al dictado de las modas, van a querer alhajar a las imágenes que albergaban de la manera más digna posible, lo cual implicaba en aquellas ocasiones que los recursos lo permitían, el encargar alhajas de nuevo cuño para adornar a las figuras de devoción. Por ello, desde muchas iglesias se realizaron encargos de nuevas obras, para lo cual era habitual entregar a los plateros de oro que las debían ejecutar parte de los materiales a utilizar, bien piezas ya pasadas de moda o estropeadas, bien materiales metales al peso o piedras sueltas. En ocasiones se estipulaba que las joyas entregadas, debido al vínculo existente con la imagen o a las condiciones establecidas en el momento de su donación, no podían ser desmontadas, por lo que para poder actualizar los objetos de adorno de la imagen venerada se incorporaban a la nueva alhaja tal y como eran, respetándose su morfología, lo cual podemos ver todavía hoy principalmente en rostrillos, baberos, bandas, capas y otras obras utilizadas para vestir a las imágenes.

A la hora de estudiar la producción de joyas nos encontramos con varios hándicaps que nos impiden conocer a los autores o los centros de fabricación. Por un lado, el encargo y elaboración de estas piezas muchas veces constituían actos privados, y al contrario de lo que ocurría con otras artes, no se recogía por medio de un contrato. Por otro lado, aunque su elaboración estaba regulada por ley cuando estaban labradas en oro y plata, dado que eran los mismos materiales con los que se acuñaba la moneda de curso legal, fueron pocas las veces que sus autores las marcaron con los punzones de localidad y autoría que estipulaban los sistemas de marcaje establecidos. Complicación añadida al estudio de la joyería es la dificultad de determinar con precisión los talleres de elaboración de estas alhajas, por un lado debido a la movilidad que tienen estas piezas, gracias a su fácil transporte, y por otro a causa de la repetición de los modelos en los diferentes talleres. En ocasiones, gracias a los materiales o a las características técnicas y estilísticas que presentan, podemos adscribirlas a centros de producción concretos que posteriormente exportaban estas piezas, aunque bien podían realizarse también en talleres locales. En el caso de las obras conservadas en los templos navarros nos encontramos tanto con obras producidas por plateros locales como con otras llegadas de centros foráneos, lo cual sabemos bien gracias a la documentación conservada, que nos habla del autor o del donante, o bien a que los materiales empleados o los modelos que presentan las ligan a un centro concreto. En el caso de los petos conservados en Navarra, piezas que se analizan en este estudio, gracias a la documentación conservada conocemos el origen navarro de varios de ellos, y dada la similitud existente entre todos y su presencia tanto en las ordenanzas del gremio de plateros como entre los dibujos de examen, creemos que la mayoría de ellos sería de origen navarro, salvo los realizados en estrás, que creemos de procedencia francesa.

De gran importancia para el estudio de la joyería en Navarra es el Libro de dibujos antiguos de los plateros de Pamplona, en el que se recoge los dibujos realizados por los aspirantes a obtener el grado de maestro platero, tanto de oro como de plata, en Navarra desde la última década del siglo XVII hasta el primer tercio del XIX. Este libro nos permite saber los plateros de oro examinados entre 1691 y 1832, así como los dibujos que realizaron como prueba de examen. En dicho libro se recogen, junto a diseños de piezas de platería, catorce dibujos de joyas de aspirantes a obtener el título de platero de oro, fechado el primero en 1700 y el último en1788. Los dibujos están trazados en varias tintas, utilizando amarillo para el oro y azul o gris para la pedrería. Entre las alhajas dibujadas hay ocho sortijas, dos cruces, un aderezo con cruz, una lazada con cruz, un lazo y un peto. Estos diseños, sin duda de piezas totalmente a la moda, nos permiten ver los modelos imperantes en estas fechas en Pamplona, además de conocer a los aspirantes al grado de platero de oro, y mostrarnos a unos maestros conocedores de las novedades imperantes en la Corte.

Como ya hemos señalado, la pervivencia de piezas de joyería en España se vincula en gran medida a los tesoros eclesiásticos, y Navarra no va a ser una excepción. A lo largo y ancho del viejo reino numerosas advocaciones van a reunir importantes conjuntos de alhajas, destacando de entre todos ellos los ajuares de las vírgenes del Sagrario de la catedral de Pamplona y de las Maravillas del convento de Agustinas Recoletas de la misma ciudad, siendo también destacables las piezas atesoradas por la figura de san Fermín, también en Pamplona. La compatrona de la capital, Nuestra Señora del Camino, apenas ha conservado piezas antiguas, principalmente porque a lo largo del siglo XVIII y XIX se realizaban rifas con las alhajas que recibía para, con su importe, ayudar a pagar las obras de su capilla. Otras imágenes que han conservado piezas importantes son las vírgenes de Rocamador de Sangüesa, de Ujué, de Roncesvalles, Tulebras o de Araceli y del Villar en Corella. De todos ellos, sin duda el más interesante en estos momentos es el de la titular catedralicia, uno de los conjuntos más importantes en España de alhajas de oro y pedrería de la primera mitad del siglo XVIII.

La joyería navarra de estos momentos va a seguir las pautas imperantes en el resto de talleres hispanos, y que principalmente vienen impuestas desde la Corte, sin mostrar rasgos de originalidad diferenciadora en modelos, materiales o tipologías. Varias de las piezas de esta centuria se presentan recubiertas de pedrería, principalmente diamantes y esmeraldas, en las que se puede ver, por influencia francesa, una mejoría en las técnicas de engastado y tallado. A mediados de siglo se introdujo el uso del estrás, pasta de vidrio que al solidificarse podía tallarse, asemejándose al diamante, inventada por Joseph Strass, orfebre austriaco que trabajaba para la corte francesa, y fue utilizado para elaborar abundante bisutería y que hacia 1780 había pasado ya de moda.

Una de las tipologías más importantes de la joyería en el siglo XVIII en España es la del Peto, alhaja femenina de grandes dimensiones que se usaba en el escote y en el pecho, adornando el corpiño y llegando hasta la cintura, con un perfil triangular. A lo largo de esta centuria los petos van a convertirse en una de las principales alhajas dentro del joyero de las mujeres. Al igual que ocurre con los Lazos, otra de las principales joyas femeninas de estos momentos y con la que esta tipología tiene muchas similitudes, los petos surgieron en el siglo XVII, evolucionando de elementos textiles, aunque vivieron su momento de esplendor durante el setecientos, cuando se convirtieron en la pieza reina del joyero femenino, llegando a ser la joya más importante, tanto por su tamaño como por su valor, del siglo XVIII.

Los petos son piezas de perfil triangular invertido, articulado en torno a un botón central enmarcado por hojarasca, follajes y roleos de motivos vegetales con formas en “C” y “S” superpuestas, caladas y recortadas, que puede incluir copete y tembladeras en la parte superior, así como perillas y almendras en la inferior, todo ello engastado de pedrería, generalmente diamantes y esmeraldas. En el reverso tenían pasadores para su sujeción. Para poder cubrir todo el corpiño estaban formados por varios cuerpos decrecientes, aunque los conservados en Navarra se componen de una sola pieza.

Su denominación no esta clara, ya que, como podemos ver en la documentación, dependiendo de la época, el centro de ejecución o incluso los conocimientos de la persona que anotaba su existencia en un documento, su denominación cambia. Así, se les ha llamado petos, brocamantones, miramelindos, joya en forma de alamar o con el genérico de joya. De esta forma, en los inventarios de la catedral de Pamplona del siglo XVIII muchas veces se refieren a ellos con el nombre genérico de joya, mientras que en el examen para obtener el grado de maestro platero de Santiago Bisghres en 1721 se le llama miramelindo, cuando sin embargo las ordenanzas de plateros de Pamplona de 1743 se refieren a ellos como alamar de guías. En los inventarios de la alhajas de la Virgen del Sagrario se les denomina como joyas o joyas en forma de alamar, habiéndose podido identificar gracias a la descripción que de ellas se hace y a su conservación en la actualidad “Joya de oro de figura de alamar con un gancho de cobre dorado por detras, y el Crucero de lo mismo con cinco Colgantes quatro pequeños, y uno mas crecido en medio y quatro rosetas en la parte superior guarnecida de 70 diamantes poco mas o menos”, al que se le asigna un peso de dos onzas y un valor de ciento sesenta pesos. Con la misma designación de joya de figura de alamar se asienta otra alhaja más, formada por piezas sueltas, con un total de ciento diez y ocho diamantes tabla engastados y con un peso de una onza y seis ochavas y un valor de doscientos cuarenta pesos.

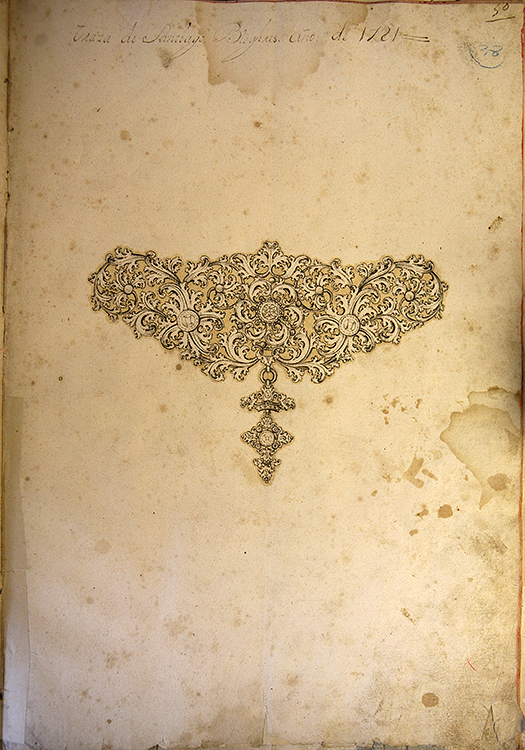

Como ya hemos dicho, en el listado de tipologías que las ordenanzas de la cofradía de plateros de Pamplona de 1743 señalaban entre las que se podía dar a escoger a los aspirantes a obtener el grado de platero de oro para realizar como pieza de examen figuraba el peto: “y las de oro han de ser de las siguientes para los que han de ser aprobados para Plattero de oro; Un alamar de guias echo a mano de toda moda en oro o en platta, con cientto y quarenta piedras clavadas, todas de fino;…”. Esta tipología fue la que seleccionó como pieza de examen en 1721 el aspirante Santiago Bisghres, de origen madrileño y formado en Madrid y Zaragoza, a quien la cofradía le dio a elegir entre dos sortijas, una de siete piedras y otra de tres, y un miramelindo, eligiendo este último, traza que presentó el cinco de agosto de 1721, siendo aprobado por la cofradía y obteniendo el grado de platero de oro. Gracias a la conservación del dibujo podemos ver que la pieza denominada miramelindo no es otra que un peto.

Entre las alhajas antiguas conservadas en Navarra nos encontramos con varios petos, siendo el conjunto más importante el existente en la catedral, para ornato de Nuestra Señora del Sagrario. Todos ellos se pueden datar en la primera mitad del siglo XVIII, estando realizados principalmente en oro con engastes de diamantes, salvo uno que incorpora también esmeraldas y otro elaborado con estrás. Igualmente, junto a las piezas conservadas, son varias las menciones que a este tipo se piezas se hace en la documentación analizada de diferentes templos navarros, como la anotación en los inventarios catedralicios del siglo XVIII de ”joya de figura de alamar”, realizada en plata en su color, con ciento cuarenta y un diamantes rosas menudos engastados y sujeción en el reverso de acero, y que se tasó en ciento cincuenta pesos.

Santiago Bisghres. Pamplona. 1721

Papel, tinta y grafito.

Pamplona. Archivo municipal. Libro de dibujos antiguos de los plateros de Pamplona.

A pesar de que, como ya hemos dicho, el peto es una de las alhajas más importantes en la joyería del siglo XVIII, y de que era una de las piezas que podían elegir los aspirantes a obtener el grado de platero de oro en Pamplona, tan solo uno de ellos, Santiago Bisghres la eligió como pieza de examen en 1721. La cofradía dio a elegir al aspirante entre dos sortijas, una de siete piedras y otra de tres, o un miramelindo. Aunque la documentación no especifica a que tipo de pieza hacía referencia esa denominación, la conservación del dibujo nos ha permitido identificarla con el peto. El dibujo nos ofrece un peto de formato horizontal y simétrico, decreciente hacía los laterales, articulado por medio de un denso follaje vegetal compuesto por roleos y hojas de cardo que enmarca tres cuerpos circulares, el central a modo de rosa de perfil circular con botón engastado por piedra de talla brillante antigua y moldura perlada, rodeado de roleos, y los dos laterales con forma de cruz de brazos sinuosos con botón central con piedra talla tabla y moldura perlada. De la parte central pende una corona vegetal de la que a su vez cuelga una cruz latina de brazos vegetales con remate floral inferior, todos ellos con engastes de piedras talla tabla. Llama la atención que, al contrario de lo que suele ser habitual en este tipo de obras, apenas presenta engastes de pedrería, ya que en esta pieza el cuerpo superior esta formado principalmente por un exuberante trabajo de follaje calado y recortado en oro, con engastes de pedrería puntual en los tres botones que centran la pieza, mientras que tanto la corona como la cruz presentan un mayor número de engastes. Quizás una explicación a esta ausencia de pedrería se deba a que los aspirantes a platero debían dibujar obras que a continuación ejecutaban con materiales proporcionados por la cofradía de san Eloy, que posteriormente vendía la obra, y que Bisghres habría distribuido en la traza y dibujado, la pedrería que le proporcionó la Cofradía pamplonesa. Curiosamente, las ordenanzas del gremio de 1743 establecían que estas piezas de examen debían de tener 140 piedras, y a pesar de que el dibujo no las tiene, y por tanto entendemos que la pieza ejecutada tampoco, Bisghres fue aprobado.

Anónimo. Pamplona. Primera mitad del siglo XVIII.

Oro y diamantes talla tabla y rosa.

Medidas: 7 x 10,5 x 2 cm.

Pamplona. Catedral. Ajuar de Nuestra Señora del Sagrario.

Foto: J. L. Larrión

Esta pieza forma parte de un conjunto de cuatro petos encargados hacía 1733 por el cabildo catedralicio de Pamplona para uso de la imagen de Nuestra Señora del Sagrario. Dadas las similitudes entre las cuatro piezas pueden atribuirse al mismo platero de oro, probablemente Juan José de la Cruz, uno de los principales maestros activos en estos momentos en Pamplona, quien en estas fechas trabajaba para la catedral en otros encargos, como la coronas de la Virgen y del Niño, de oro, diamantes y esmeraldas. Todos ellos presentan una estructura similar, realizados en oro con engastes de diamantes, talla tabla y rosa, con el reverso decorado mediante roleos vegetales y florales incisos, disponiéndose también en el reverso unas púas o guías de sujeción. Las cuatro piezas tienen relación con los diseños de elementos florales y vegetales que aparecen en las joyas y alguna de las piezas de platería dibujadas en el Libro de dibujos antiguos de los plateros de Pamplona. Quizás uno de estos petos podría corresponderse también con el pectoral de oro y diamantes regalado a la Virgen en 1729 por el Obispo de Pamplona Melchor Gutiérrez Vallejo (1729-1734), con motivo de su toma de posesión del obispado pamplonés. Dicha pieza fue tasada por Juan Muñoz, tasador y contraste de Madrid, en cuatrocientos ochenta y seis ducados, aunque tal y como se especifica, estas tasaciones se hacían a la baja, por lo que el pectoral era de mayor valor.

Nos encontramos ante un peto de formato de media luna, de perfil curvo y simétrico, con los laterales sobrepasando ligeramente el copete. Está articulado mediante un cuerpo central enmarcado por medio de roleos vegetales, con dos motivos florales en la intersección de los roleos. De la parte inferior cuelgan seis pinjantes en forma de perilla o farolillo y dos cuerpos centrales, el superior de perfil horizontal formado por botón central con roleos laterales y el inferior con el final en forma de flor, con botón central rodeado de hojas similares a los farolillos pinjantes. El cuerpo central está formado por una rosa articulada por medio de un botón con moldura perlada y dos cuerpos superpuestos de roleos y elementos vegetales y floreras. Presenta un rico engastado de diamantes, que se distribuyen por toda la superficie, centrando los cuerpos centrales del peto y colgantes, así como los pinjantes y los roleos, contrastando la ligereza y abertura y definición de estos últimos, con el mayor abigarramiento y densidad en los cuerpos centrales.

Anónimo. Pamplona. Primera mitad del siglo XVIII.

Oro y diamantes talla tabla y rosa.

Medidas: 8,1 x 12,5 x 2 cm.

Pamplona. Catedral. Ajuar de Nuestra Señora del Sagrario.

Foto: J. L. Larrión

Peto que sigue el modelo del anterior con ligeras variantes, y que al igual que este, fue un encargo del cabildo catedralicio. Presenta también formato curvo de media luna, con mayor ángulo de inclinación, sobrepasando los roleos laterales el copete central, formado por un motivo de hojas en abanico. De la parte inferior cuelgan seis pinjantes en forma de farolillo iguales a los de la pieza anterior, lo mismo que los elementos florales en la intersección de los roleos. Mayores diferencias presenta en la resolución del copete, aquí en abanico, y en el cuerpo central, más abigarrado y de mayores proporciones, con el botón central en forma de flor de pétalos lanceolados. En eje con el cuerpo anterior cuelga una pieza de perfil circular, de gran tamaño, que repite el esquema del superior, aunque más abierto, botón central rodeado por tres bandas de hojas. Como en la pieza anterior, presenta engastes de pedrería por toda la superficie.

Anónimo. Pamplona. Primera mitad del siglo XVIII.

Oro y diamantes talla tabla y rosa.

Medidas: 10,8 x 10,1 x 2,4 cm

Pamplona. Catedral. Ajuar de Nuestra Señora del Sagrario.

Foto: J. L. Larrión

Peto que forma parte del conjunto catedralicio y que presenta mayores diferencias con las piezas anteriores. El formato ya no es curvo, si no que tiene un perfil más recto, con copete en abanico compuesto por cinco botones perlados circulares. Cuatro botones similares se repiten sobrepuestos sobre los roleos laterales, también de menor desarrollo y con las flores de las intersecciones, más sencillas, mientas que en las terminaciones se disponen sendos remates florales. De la parte inferior cuelgan seis farolillos, menos complejos que los de las piezas anteriores. Cuerpo central articulado en dos cuerpos diferenciados, el inferior con elementos vegetales y copete, y el superior formado por una roseta con botón central enmarcada por moldura con enmarcamientos trapezoidales todo perfilado por cenefas perladas. Y cuerpo colgante con roseta central similar a la anterior enmarcada por elementos vegetales y florales más abiertos Esta obra presenta una mayor simplificación y depuración de líneas que las piezas anteriores, con un lenguaje y estilo común pero con elementos novedosos, como los botones sobrepuestos sobre los roleos.

Anónimo. Pamplona. Primera mitad del siglo XVIII.

Oro y diamantes talla rosa

Medidas: 7,6 x 9,6 x 1,5 cm.

Pamplona. Catedral. Ajuar de Nuestra Señora del Sagrario.

Foto: J. L. Larrión

Peto que sigue los modelos anteriores, que repite el perfil recto y la mayor sencillez en sus líneas del anterior. Como estos, presenta botones sobre los roleos laterales, aunque solo uno en cada lateral, copete superior central, de perfil semicircular pero con botón central rodeado por elementos vegetales, enmarcado en los laterales por cuatro flores, unidos a los roleos mediante vástagos rígidos rectos y planos. De la parte inferior cuelgan cuatro pinjantes en forma de hoja y un cuerpo vegetal de perfil lanceolado con pequeño botón central. Centra el peto un cuerpo en forma de rosa con botón central enmarcado por engastes rectangulares separados entre si por rayos biselados, que se continúa en el copete superior. Dada la descripción de la pieza, probablemente esta sea el peto que se recoge en el inventario de las alhajas de la Virgen de 1771 como “Joya de oro de figura de alamar con un gancho de cobre dorado por detras, y el Crucero de lo mismo con cinco Colgantes quatro pequeños, y uno mas crecido en medio y quatro rosetas en la parte superior guarnecida de 70 diamantes poco mas o menos”.

Anónimo. Pamplona?. Primer tercio del siglo XVIII.

Oro y diamantes talla tabla y rosa.

Medidas: 5 x 3 cm.

Corella. Iglesia de San Miguel. Ajuar de Nuestra Señora de la Merced.

Peto que sigue los modelos anteriormente vistos, y que presenta similitudes en cuanto a la articulación de los roleos y de los seis pinjantes que cuelgan de la parte inferior, así como a la concepción de los botones dispuestos en abanico en el copete. Sin embargo, la disposición de los roleos es más densa y abigarrada, con el cuerpo central articulado por medio de un botón vegetal enmarcado por cenefas de elementos vegetales. Igualmente, pendiente de la parte central del peto se dispone un hábito o insignia de cofradía, que se articula mediante un cuerpo de perfil circular formado por roseta central rodeada de botones circulares, todo ello enmarcado por sendas molduras, en el interior una vegetal, atravesada por flechas, y en el exterior, otra de ces. Al igual que los petos anteriores está engastado con diamantes talla tabla y rosa por toda la superficie.

No es esta la primera vez que vemos el empleo de un hábito o insignia de cofradía en la ejecución de otra alhaja, ya que el cetro de la Virgen del Sagrario de la catedral de Pamplona esta formado por la yuxtaposición de una de estas piezas colocada como remate de una rosa de pecho. La reutilización de diversas piezas de joyería en la fabricación de nuevas alhajas, incorporándolas de manera integra, no es de extrañar siendo un recurso recurrente a lo largo de la historia de la joyería, especialmente en aquellas piezas ligadas a ajuares eclesiásticos, ya que muchas veces su pervivencia estaba vinculada a la donación de la pieza o a la figura del donante.

A pesar de que las ordenanzas especificaban el marcaje de este tipo de piezas, son muy pocas las obras de joyería que han llegado hasta nuestros días con punzones estampados que nos permitan identificar al autor o localidad de ejecución de estas alhajas. Tampoco la documentación existente nos ofrece luces sobre la procedencia de esta obra. Sin embargo, la similitud que presenta con las anteriores, tanto en cuanto al trabajo, como a la articulación de los motivos y estructura que la conforman, nos llevan a atribuirla sino al propio Juan José de la Cruz, si a un platero de oro pamplonés.

Anónimo. Pamplona. Primera mitad del siglo XVIII.

Oro, diamantes, talla tabla y rosa, y esmeraldas talla tabla.

Medidas: 8,1 x 12,5 x 2 cm.

Pamplona. Iglesia de San Saturnino. Ajuar de Nuestra Señora del Camino.

Peto que sigue los modelos de los anteriores pero de líneas más sencillas y depuradas. Presenta perfil de proyección horizontal, con roleos rectos que enmarcan una roseta vegetal con botón central, que engasta una esmeralda de talla esmeralda, enmarcada por moldura perlada y en los laterales, sobre los roleos, se ubican sendas rosetas vegetales que siguen el modelo de la central pero de mayor sencillez. De los roleos penden cuatro pinjantes en forma de farolillo y del cuerpo central un elemento vegetal de perfil lanceolado, con botón central perlado enmarcado por elementos vegetales.

Al contrario que el resto de los petos realizados en oro, esta pieza presenta engastados no solo diamantes talla tabla y rosa, sino que también presenta sendas esmeraldas talla esmeralda que centran la composición, en los roleos de la parte superior y del cuerpo colgante. Como ocurría en el resto de piezas no presenta punzones que nos permitan identificar a su autor, aunque las similitudes del estilo y lenguaje con las piezas anteriores nos permite adscribirlo al taller de Pamplona. Se trata de una de las pocas alhajas antiguas del ajuar de Nuestra Señora del Camino de Pamplona que ha llegado hasta nuestros días, ya que lo habitual era rifar las joyas regaladas a la Virgen para con su importe sufragar los gastos de la Capilla.

Anónimo. Pamplona?. Primer tercio del siglo XVIII.

Oro y diamantes talla tabla y rosa.

Medidas: 5 x 3 cm.

Corella. Convento de Nuestra Señora de Araceli. Ajuar de Nuestra Señora de Araceli

Peto que sigue la estética de los anteriores pero que ha llegado muy transformado hasta nuestro días, ya que se modificó para adaptarlo a una de las bandas enjoyadas de la Virgen de Araceli. De esta forma, tan solo se conserva el cuerpo central, sin los pinjantes que suelen ser habituales que cuelguen en la parte inferior. Presenta perfil ligeramente curvo, de media luna, con un elemento floral central articulado mediante un botón con moldura perlada enmarcado por pétalos con engastes, de los que salen a ambos lados, sendos rameados vegetales. Al igual que el resto de las piezas, presenta engastes de pedrería sobre toda la superficie, incidiendo en el botón y pétalos del cuerpo central.

Carecemos de datos que nos permitan adscribir esta pieza no solo a un platero concreto, sino incluso a un taller. Se aleja en cuanto a sus formas de las piezas que hemos visto en Pamplona, siendo probablemente obra de un taller foráneo. En este sentido, no hay que olvidar que Corella vivió un momento de esplendor en los siglos del Barroco, y que incluso los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio se asentaron en ella durante unos meses, entre junio y octubre de 1711. Igualmente, son numerosos los hijos nativos de Corella que se asentaron en la Corte y las principales ciudades de la monarquía, y que enviaron suntuosos regalos a su ciudad natal.

Anónimo. Francia?. Primer tercio del siglo XVIII.

Plata en su color y estrás.

Medidas: 6 x 4 cm.

Pamplona. Iglesia de San Saturnino. Ajuar de Nuestra Señora del Camino.

Más avanzado es el segundo de los petos conservado en el ajuar de Nuestra Señora del Camino de Pamplona, una pieza realizada en plata y estrás. De proyección horizontal y realizado enteramente con pedrería, se articula mediante una flor central formada por un botón rodeado de dos cenefas a modo de pétalos, enmarcada por sendas ramas que se cruzan en la parte inferior, donde se coloca otra flor de seis pétalos de menores dimensiones, y que en los laterales se continúan con otros elementos vegetales.

Este peto se halla engastado en la parte frontal de la corona de diario de la Virgen del Camino, siendo una pieza de gran vistosidad y efectismo. El estrás, un tipo de pasta de vidrio tallada que producía efectos similares al diamante, se puso de moda a mediados del siglo XVIII, aunque para la década de los 80 había quedado ya desfasado. Las alhajas de bisutería realizadas con este material se realizaban principalmente en Francia, de donde eran importadas a España, alcanzando un alto precio, produciéndose la paradoja de que en nuestro país, en numerosas ocasiones, eran cambiadas por piezas labradas en oro con piedras preciosas, que eran exportadas a Francia, con el quebranto económico que eso suponía. Fue tal el volumen del negocio que se alcanzó que incluso se legisló en numerosas ocasiones prohibiéndose la importación de piezas de bisutería francesa y la exportación de alhajas españolas. Aunque tradicionalmente la fabricación de estas piezas se realizaba en talleres franceses, pronto su producción se extendió a centros de Cataluña o Portugal. El peto aquí estudiado es muy similar a uno del Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa. Igualmente, Nuestra Señora de las Recoletas de Pamplona cuenta con un interesante aderezo realizada en estrás, aunque en este caso, no incluye un peto.

ARANDA HUETE, A., La joyería en la corte durante el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1999.

ARBETETA MIRA, L., La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII, Madrid, Nerea – Ministerio de Educación y Cultura, 1998.

- “Petos, lazo y cetro de la Virgen del Sagrario”, en FERNÁNDEZ GRACIA, R, (Coord.), Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja Navarra, 2005.

- “El peto, la joya por antonomasia en la España del siglo XVIII”, en RIVAS CARMONA, J., (Coord.), Estudios de platería. San Eloy 2007, Murcia, Universidad de Murcia, 2007.

- “Joyas barrocas en los tesoros marianos de Andalucía”, en El fulgor de la plata, Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2007.

COSME DE BARCELONA, fray, Libro de joyas de Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe, Ediciones Guadalupe, 2005.

D’OREY, L. (Coord.), Cinco Séculos de Joalharia. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, Instituto Portugués de Museos, 1995.

GARCIA GAINZA, Mª.C., Dibujos antiguos de los plateros de Pamplona, Pamplona, EUNSA, 1991.

FERNÁNDEZ GRACIA. R., La Virgen de las Maravillas de las Agustinas Recoletas de Pamplona. Historia, arte y devoción, Pamplona, Universidad de Navarra – Fundación Fuentes Dutor, 2024.

MIGUÉLIZ VALCARLOS, I., “El joyero de la Virgen del Sagrario en los siglos del Barroco”, en GARCÍA GAINZA, Mª.C., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., (Coords.), Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro. Estudios sobre la catedral de Pamplona. In memoriam Jesús María Omeñaca, Pamplona, 2006.

- “El tesoro de San Fermín. Donación de Alhajas al Santo a lo largo del siglo XVIII”, en GARCÍA GAINZA, Mª.C., y FERNÁNDEZ GRACIA, R., (Coords.), Promoción y mecenazgo del arte en Navarra. Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, núm. 2, Pamplona, 2007.

- Joyería en Navarra. 1550-1900, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Pamplona, 2018.

- “Un lazo de diamantes regalado por la reina Mariana de Neoburgo a Nuestra Señora del Camino de Pamplona”, en Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Multimedia, Pieza del mes, mayo de 2020.

MORALES SOLCHAGA, E., Gremios artísticos de Pamplona durante los siglos del Barroco, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2015.

MULLER, P., Jewels in Spain. 1500-1800, Nueva York, The Hispanic Society of America, 1972.

- Joyas en España. 1500-1800, Nueva York, The Hispanic Society of America, 2012.