27 de agosto

San Veremundo en las artes y en las letras

Ricardo Fernández Gracia

Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Fue, especialmente, a partir del siglo XVI cuando se le reivindicó a san Veremundo en los textos escritos y en las imágenes como excelente gobernante, virtuoso monje y bienaventurado. Su figura se fundió con la historia y la leyenda del monasterio, por deseo de su comunidad y de algunos abades, cobrando especial protagonismo sus imágenes, así como algunas escenas portentosas y legendarias de su vida.

Sus representaciones estuvieron muy presentes también en las dos localidades que se disputan su nacimiento: Arellano y Villatuerta. Un hecho importantísimo para su culto e iconografía tuvo lugar en el último tercio del siglo XVI, en un periodo de culto a las reliquias de los santos, propiciado por la iglesia y ejemplarizado por Felipe II en El Escorial. El abad de Irache, fray Antonio de Comontes, en 1583, agradecido por la salud recuperada, mandó hacer un arca de madera tallada y policromada con escenas de la vida del santo para guardar la mayor parte de sus reliquias.

En 1765 se produjo un paso más en la ampliación de su culto. Los abades de Irache y Fitero pidieron a las Cortes de Navarra, reunidas en Pamplona, que instasen a la Sagrada Congregación de Ritos para conseguir la extensión del culto a san Veremundo y san Raimundo de Fitero para toda Navarra. La Diputación del Reino dio cuenta en la siguiente reunión de las Cortes, en 1780, de cómo se había resuelto positivamente el asunto y ya estaban impresos los Oficios. Para entonces, el abad de Irache, fray Miguel de Soto Sandoval, ya había editado, en 1764, en las prensas pamplonesas, una Vida de San Veremundo acompañada de un grabado del santo con hábito benedictino, báculo y mitra a los pies, realizado por el aragonés José Lamarca.

Edición de la Vida de san Veremundo por el abad fray Miguel de Soto Sandoval, Pamplona, 1764

Unos textos locales y universales

La vida y portentosos milagros del santo se divulgaron a partir del Leccionario del monasterio de 1547, del que bebieron las biografías del siglo XVII –el padre Yepes en su Cronica General y los Bolandistas- y del siglo XVIII con la edición de su hagiografía, obra del abad fray Miguel de Soto Sandoval, editada en dos ocasiones en aquella centuria, en 1764 y 1788.

Sermones, gozos, estampas con inscripciones y novenarios hicieron lo propio al difundir desde el púlpito o el coro unos hechos prodigiosos que encaban a la perfección con una sociedad sedienta de hechos maravillosos.

Interior de la desaparecida capilla de san Veremundo construida entre 1654 y 1657 y decorada con yeserías en 1701. Foto Catálogo Monumental de Navarra

La imagen del abad benedictino y el milagro de la paloma

Las esculturas del santo son muy sencillas y lo presentan erguido, con la amplia cogulla benedictina, en ocasiones portando báculo, pectoral y, en ocasiones, la mitra a los pies. Se han conservado la imagen procedente del retablo mayor de Irache (Juan III Imberto, 1613-1621), otra pétrea de la fachada del monasterio, la barroca de Arellano (c. 1660), y otras en Grocin y Villatuerta. El relicario del santo de esta última localidad, realizado en 1640 por el platero Antonio Herrera, remata con la imagen del santo y contiene las reliquias que se introdujeron en él en 1641 en Irache. Fuera de Navarra, lo más destacable es el tablero del orden alto de la sillería de san Benito de Valladolid, en el sitial correspondiente a Irache (Andrés de Nájera, 1525-1529), que en la parte superior luce el escudo del monasterio.

El pasaje de su vida con mayor fortuna iconográfica fue el del milagro de la paloma, representado en los lugares tan significativos como el arca relicario renacentista, un relieve del retablo mayor de Villatuerta (1641, por Pedro Izquierdo y Juan Imberto III) y el grabado historiado de 1746. El prodigio se narra con todo detalle en los principales textos sobre san Veremundo del padre Yepes, de los bolandistas y de fray Miguel Soto. Al parecer, todos ellos lo tomaron del Leccionario monástico de 1547, cuyo texto traducido del latín es: “Aconteció en aquellos tiempos que una cruel hambre destruyó todo el reino de Navarra, por lo cual muchos compelidos de tan grande calamidad, venían al varón santo a pedirle limosna; y apretando cada hora más el hambre, un día se vino a juntar número de tres mil hombres; pero como en la casa no hubiese bastimento para dar de comer a tanta muchedumbre, porque los criados que por mandado del santo abad habían ido a buscar mantenimiento fuera de la provincia, no habían vuelto, levantóse un gran clamor y alarido entre los circunstantes; porque como estaban traspasados de hambre, no tenían esfuerzo de ir a otra parte ... Viendo el santo este miserable espectáculo, con notable sentimiento se llegó al altar para decir misa: ¡cosa maravillosa! Que habiendo llegado a aquel lugar, en el cual el sacerdote ruega a Dios por el pueblo, como San Veremundo pidiese a Dios socorro con muchas lágrimas, bajó una paloma blanca del cielo, la cual andaba revoloteando sobre las cabezas de cada uno, casi como queriéndoles tocar, y luego se subió al cielo a vista de todos: después de esto, cada uno de los que estaban presentes sintió en sí tanta hartura, y quedó cada cual tan satisfecho como si hubiera comido espléndidos y variados manjares; porque no sólo con pan vive el hombre, sino con la palabra que procede de la boca de Dios. Todos, pues, dando gracias al Señor juntamente con San Veremundo, volvieron a sus casas”.

Arqueta renacentista de las reliquias de san Veremundo (1584). Frente con sendas escenas del milagro de la misa y la paloma. Foto Calle Mayor

El arca relicario renacentista y la suntuosa capilla barroca

Esta singular y notable pieza fue atribuida por Biurrun al escultor Pedro de Troas y el dato se viene repitiendo una y otra vez, si bien los que realmente la hicieron fueron un escultor de nombre Francisco -seguramente Francisco de Iciz- que trabajó en ella con su criado cincuenta y un días, maese Martín ¿de Morgota? que lo hizo a lo largo de diecisiete días, y Pedro de Gabiria a lo largo de veinticinco días, por lo que cobraron en diciembre de 1584 y junio del año siguiente. Pedro de Troas realizó unas figuras de ángeles y un Niño Jesús para la tapa que no se han conservado y la policromía del conjunto corrió a cargo del prestigioso Juan de Frías Salazar. De Francisco de Iciz apenas sabemos fehacientemente que acudió a la subasta del retablo de San Juan de Estella en 1563. En los relieves de sus caras se narran otros tantos pasajes milagrosos de la vida del santo, de los muchos que se le atribuían.

La construcción de aquel espacio, incomprensiblemente derribado en 1982, presentaba una planta combinada, con un tramo cubierto por medio cañón con lunetos y otro con cúpula, todo decorado, en 1701, con vistosas yeserías, obra de Vicente López Frías. Su interior contó con grandes pinturas, con pasajes de la vida de san Veremundo, obra del pintor y clérigo aragonés establecido en Soria, don Juan Zapata Ferrer (1657-1710), especializado en pintura mural al fresco y autor, entre otras, de las pinturas de la ermita de San Saturio de Soria.

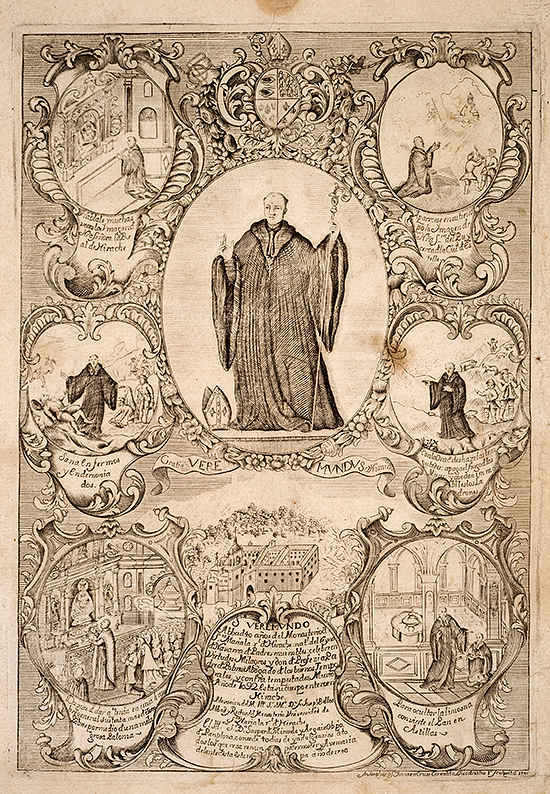

Grabado con escenas de la vida de san Veremundo por el carmelita fray José de San Juan de la Cruz, 1746. Foto J. L. Larrión

Un grabado de 1745 a modo de wundervita

Gran singularidad posee un grabado calcográfico, realizado por el carmelita descalzo fray José de San Juan de la Cruz y fechado en 1746, al poco tiempo de la extensión del culto a san Veremundo a todo el obispado de Pamplona.

Su tipología obedece a una “wundervita”, o vida admirable, a causa de la representación en el conjunto de diversos prodigios del protagonista. Los sucesos narrados en las viñetas tienen su correspondencia literaria con los textos que hasta entonces se habían escrito sobre san Veremundo, ya citados. Se trata de una auténtica hagiografía en papel. Algunos de aquellos pasajes figuraban ya en la arqueta renacentista.

El promotor de la estampa fue el padre José Balboa (1688-1771), abad de Irache entre 1745 y 1749 y general de la orden benedictina entre 1757 y 1761. Desde este último puesto, determinó el reparto de las plazas de profesores entre los sujetos con más méritos, la estricta observancia de la regla, así como el estudio y la lectura en aras a elevar el nivel cultural de los monjes.