25 de junio

Pintura en la catedral de Pamplona

Alejandro Aranda Ruiz

Patrimonio Cultural. Arzobispado de Pamplona y Tudela

Algunas consideraciones en torno a la pintura de la catedral

Entre las diferentes manifestaciones artísticas que atesora la catedral, la pintura es una de las más importantes. Antes de comenzar nuestro paseo, realizaremos unas consideraciones que nos sirvan de contexto a lo que vamos a ver aquí.

En primer lugar, la catedral cuenta con ejemplos que van desde principios del siglo XIV –Tabla de la Crucifixión– hasta el siglo XIX –lienzos de la Oración en el Huerto y la Última Cena–. En consecuencia, la seo alberga ejemplos de los principales estilos pictóricos, desde el gótico al neoclasicismo.

En cuanto a su procedencia, si bien en su mayoría son pinturas de origen navarro o pamplonés, también hay lienzos de escuela castellana, madrileña, flamenca o italiana. La mayor parte de pintores documentados son locales, como Lucas de Pinedo en el XVI, Carlos Berdusán en el XVII, Pedro Antonio de Rada en el XVIII. Otros son de origen cortesano, como Juan Ricci en el siglo XVII o Juan Gálvez en el XIX. Una excepción la constituye, el italiano Giovanni Batista Salvi, conocido como Il Sassoferrato.

En tercer lugar, nos enfrentamos a obras poco originales, muy apegadas a los grandes repertorios de grabados flamencos, alemanes, franceses e italianos. Nos encontramos ante unos autores que en su mayoría no son creadores, sino meros copistas, si bien es cierto que los más avezados no realizan copias literales de un grabado, sino que combinando varias fuentes son capaces de realizar una obra más o menos original.

En cuarto lugar, poco se sabe de los promotores y del contexto en el que fueron gestadas muchas de estas obras. A pesar de ello, conocemos algunos mecenas. Además del cabildo, no es casualidad que algunas de las personalidades que veremos esta tarde ostentasen el cargo de arcediano de la Cámara, que era la dignidad con mayores rentas de la catedral y la que podía permitirse encargos de este tipo. Es muy posible que otras pinturas sean fruto de la donación o expolio de canónigos difuntos.

También debemos señalar que algunas de estas pinturas se pueden ver en el lugar exacto para el que fueron concebidas –conjunto de pinturas de la sacristía–. En cambio, otras obras se contemplan hoy en día fuera de su contexto, bien por haber sido trasladadas –retablo de Itoiz– o haber desaparecido este –el trascoro que acogía los lienzos de la Última Cena y de la Oración en el Huerto–.

En lo que se refiere a la iconografía, desde finales del siglo XVI predominan los santos «modernos», es decir, aquellos que encarnan los valores impulsados por la contrarreforma, como los de ascesis y penitencia. Hay religiosos, fundadores o reformadores de órdenes, como santa Teresa de Jesús, santa Rosa de Lima o san Ignacio de Loyola. A ellos se suman santos de tradición medieval, bien por devoción secular –san Cristóbal, santa Cristina o san Blas–, bien algún tipo de relación con quien encarga la obra –san Benito o san Agustín–. También existen representaciones de santos novotestamentarios, como san Juan Bautista, y escenas de la vida de Cristo y de la Virgen, tal y como sucede en los lienzos de la sacristía. Finalmente, pueden encontrarse representaciones de algunas de las grandes advocaciones marianas de la España y de la Pamplona de la época, como la Salus Populi Romani de Roma, la Virgen de Atocha de Madrid o la Virgen del Camino de Pamplona.

-

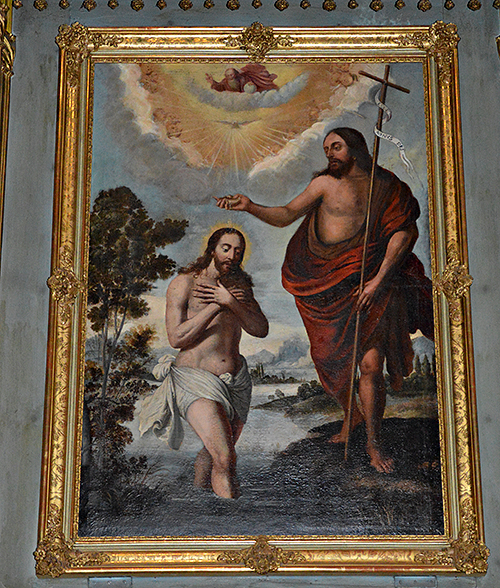

Bautismo de Cristo (primera mitad del siglo XVII)

Aunque se puede fechar en la primera mitad del siglo XVII, todo en este lienzo respira renacimiento: contención, paz, serenidad, equilibrio y tendencia a la simetría. También observamos varios rasgos de manierismo, propios de finales del XVI, como la postura afectada de Cristo con las manos cruzadas delante del pecho. Destaca la exquisitez con la que está representado el paisaje del fondo. Los colores son en su mayoría fríos: azules, blancos, grises, verdes oscuros, tierras. El toque de calidez lo aporta el rojo del manto de san Juan Bautista y el dorado del rompimiento de gloria del cielo.

Cabe destacar que la pintura representa el bautismo de Cristo como epifanía o manifestación de la divinidad de Cristo, pues se le representa como una de las tres personas de la Trinidad. Vemos a Cristo, sobre su cabeza la paloma del Espíritu Santo y encima, rodeado de ángeles, a Dios Padre.

Bautismo de Cristo, primera mitad del siglo XVII

-

Santa Teresa de Jesús (Carlos Berdusán, 1701)

Este lienzo es una de las escasas obras firmadas por Carlos Berdusán. Hijo del famoso pintor tudelano Vicente Berdusán, Carlos nació en Tudela en 1668 y aprendió el oficio de su padre, que tenía relación con Juan Carreño de Miranda de quien conservada algunos «bosquejos y dibujos».

El lienzo representa a santa Teresa como escritora, en actitud extática, recibiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la santa se vuelve hacia un lado con la cabeza inclinada y mira a la paloma del Espíritu Santo, cuya luz es la que ilumina, como el foco de un teatro, la totalidad del cuadro.

-

Virgen de Atocha (escuela madrileña, segunda mitad del siglo XVII)

Pintura de escuela madrileña, de la segunda mitad del siglo XVII. Se trata de un trampantojo a lo divino en el que se representa a la Virgen de Atocha, patrona de la Monarquía Española. Vemos a la Virgen del siglo XII en su camarín, recrecida gracias a una peana de plata, vistiendo rico delantal, manto y rostrillo de perlas a juego con un gran collar. Luce rica corona y una gran aureola a juego rematada por flores.

Esta pintura se puede vincular al canónigo Domingo Pérez de Atocha, arcediano de la Cámara, que bien pudo regalar este cuadro adquirido por él para su devoción personal.

-

Desposorios místicos de Santa Rosa de Lima (atribuido a Carlos Berdusán, principios del siglo XVIII)

Atribuida a Carlos Berdusán, la pintura reproduce uno de los episodios más importantes de la vida de santa Rosa de Lima: la aparición de la Virgen del Rosario a santa Rosa y sus desposorios místicos con el Niño Jesús.

La composición es típicamente barroca: el cortinaje que nos desvela la escena como si fuese teatro y el cruce de las dos diagonales formadas por las cabezas de los tres personajes y por la mesa del altar.

-

San Cristóbal (Pedro Antonio de Rada, 1774)

En 1774 el cabildo decidió sustituir el antiguo retablo de san Cristóbal por una pintura de dimensiones considerables, siguiendo el ejemplo de catedrales como las Sevilla, Burgos, Zamora, León o Toledo. El elegido para el trabajo fue Pedro Antonio de Rada, el pintor más popular de la Pamplona del siglo XVIII. Pedro Antonio nació hacia 1706 en Vitoria o Calahorra y acabó establecido en Pamplona como protegido del obispo Gaspar de Miranda y pintor de las élites sociales y las instituciones de la capital.

El santo se representa con carácter monumental, como gigante. Los tonos pastel y la dulzura y delicadeza de los rostros son típicos de la pintura de Rada.

-

Apoteosis o triunfo de san Blas (Buenaventura Salesa, hacia 1816)

Este cuadro de altar formó parte de un retablo dedicado a san Blas que el cabildo decidió construir en 1807. Los canónigos encargaron el cuadro a Buenaventura Salesa, pintor de cámara del rey que había sido discípulo de Salvador Maella y se había formado en Roma en compañía de otros pintores como Rafael Mengs.

La pintura es neoclásica en el protagonismo del dibujo. Sin embargo, la temática, la composición y el colorido brillante siguen siendo barrocos, ya que se representa al santo en la gloria, rodeado de ángeles, algunos de los cuales le coronan de flores mientras otros portan la palma de su martirio y los atributos del báculo y del peine de hierro con el que fue martirizado.

-

Conjunto de pinturas de la sacristía mayor (Pedro Antonio de Rada, 1760-1766)

Entre 1760 y 1766 la vieja sacristía mayor del siglo XVI fue recubierta con una impresionante decoración de gusto rococó promovida por el arcediano de la Cámara don Pedro Fermín de Jáuregui. El diseñador de toda esta decoración fue el adornista Silvestre de Soria, que trabajaba en el Palacio Real de Madrid. La decoración pictórica fue encomendada a Pedro Antonio de Rada.

Rada elaboró los 14 lienzos situados en los lunetos y sobre los espejos puertas y cajoneras. En ellos desarrolló un doble programa iconográfico. En los lunetos y sobre las puertas contrapone la figura de Eva –escena del Pecado Original– a la de la Virgen – escenas de la Presentación en el Templo, la Anunciación, la Adoración de los Pastores, la Huida a Egipto, Jesús con los Doctores, la Dormición y la Asunción–.

Sobre las cajoneras y los espejos de las consolas narra la vida de Cristo: su pasión –Prendimiento, la Flagelación, la Cruz Acuestas y el Descendimiento– y su glorificación –Resurrección y Ascensión–.

Estos lienzos muestran una pintura elegante, delicada y de colores suaves, que reproduce grabados franceses y flamencos de distintas épocas, si bien no de manera literal.

-

Virgen Orante (Giovanni Battista Salvi, 1609-1685)

De entre las pinturas de la sacristía que no forman parte de un programa iconográfico de Pedro Antonio de Rada sobresale una Virgen Orante, atribuida por José Luis Requena al italiano Giovanni Battista Salvi (1609-1685), conocido como Il Sassoferrato. Este autor se destacó entre otras cosas por consolidar este tipo iconográfico que el autor tomó prestado del Renacimiento y que actualizó y barroquizó. Es una pintura de gran delicadeza y refinamiento, que transmite la paz y calma del Renacimiento, pero con el colorido y contraste lumínico del barroco.

-

Última Cena y Oración en el Huerto (Juan Gálvez, 1831-1842)

En 1830 el Cabildo encargó al arquitecto donostiarra Pedro Manuel de Ugartemendía el diseño de un trascoro neoclásico presidido por la talla del Crucificado de Ancheta flanqueada por sendos lienzos de la Última Cena y de la Oración en el Huerto, cuya realización se encomendaría en 1831 al director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y pintor de cámara del rey Juan Gálvez. Diversas circunstancias motivaron el que los cuadros no se entregasen hasta 1842 y se instalasen hasta 1857.

En 1886 Madrazo describió estos cuadros como «desnudos de toda inspiración y fríos como un hogar sin lumbre». Don Mariano Arigita los consideró en 1904 como «fríos y amanerados». Y es que nos enfrentamos a unas pinturas típicamente académicas, en las que predominan el dibujo y los colores planos. También hay referencias a la antigüedad clásica en la techumbre y en las columnas dóricas de la Última Cena y en el acueducto de la Oración en el Huerto.

Juan Gálvez, La Última Cena, 1831-1842

-

Pinturas del retablo de san Benito (Lucas de Pinedo, 1632-1634, y Juan Ricci, 1651)

El retablo de san Benito fue promovido por el obispo de Pamplona fray Prudencio de Sandoval entre 1632 y 1634. El Calvario del ático los padres de la Iglesia del Banco fueron elaborados por el burgalés afincado en Pamplona Lucas de Pinedo, fundador del gremio de pintores de San Lucas de Pamplona y veedor de obras del obispado y considerado como el mejor pintor de la Pamplona del momento. Destacan por su calidad los padres de la Iglesia, que parecen auténticos retratos. En 1651 se colocó en el cuerpo del retablo el lienzo realizado por el benedictino fray Juan Ricci. Representa al santo de pie, en un camino, vestido con cogulla negra y mirando al cielo del que parece descender una luz que lo ilumina. Se le representa como santo fundador, portando el báculo de abad y el libro de la regla que escribió en el siglo VI.

Juan Ricci, San Benito, hacia 1651

-

Virgen del Camino (hacia 1730)

Este trampantojo nos sirve de ventana al camarín de la Virgen del Camino de la parroquia de San Saturnino de Pamplona. El cuadro resulta ser una copia prácticamente literal del grabado que en 1721 realizó el platero pamplonés Juan José de la Cruz y que fue llevado a lienzo en múltiples ocasiones en Pamplona, Madrid o México.

La pintura, realizada hacia 1730, representa a la Virgen enmarcada por unos cortinajes que levantan dos ángeles y de los que penden los escudos del burgo de San Cernin. En medio aparece la Virgen sobre peana de plata, ricamente vestida con corona, rostrillo, delantal con numerosas joyas y pinjantes y manto. La flanquean dos ángeles ceroferarios de plata a imitación de Virgen del Pilar de Zaragoza o la del Sagrario de Pamplona. Debajo, colocados en cartelas con decoración vegetal, aparecen el patrón de la ciudad san Saturnino y el del reino san Fermín con un escudo de armas que combina las de Navarra y el de Pamplona.

Una vez más, es probable que la procedencia de este lienzo sea algún canónigo, ya que era muy habitual que en las casas de la alta sociedad pamplonesa hubiese lienzos de la Virgen del Camino decorando sus paredes.