14 de julio

La capilla de Santa Ana de Tudela en su III Centenario

Ricardo Fernández Gracia

Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Universidad de Navarra

Una devoción in crescendo

Los votos que las ciudades hicieron para conmemorar y honrar a los santos protectores, contra todo tipo de calamidades, tuvieron distinto devenir con el paso del tiempo. Algunos, como el de san Saturnino de Pamplona, en 1611, derivaron en el patronato del santo sobre la ciudad y algo parecido ocurrió en Tudela con santa Ana. En 1530, la capital de la Ribera hizo “voto de, a perpetuamente guardar y celebrar la festividad de Señora Santa Ana, en cada un año, a perpetuo, con procesión muy solemne y devota y llevando en la procesión la santa imagen de la Señora Santa Ana con las iluminaciones que parecieren a los señores alcalde y regidores…”. Décadas más tarde el patronato de la santa era un hecho incontestable, convirtiéndose en signo de identidad de la ciudad, que fue in crescendo, integrándose en su celebración todos los elementos propios de la fiesta: música, campanas, gigantes, pólvora, toros y grandes sermones.

Entre los hitos de aquella devoción creciente destacan unas fechas concretas. En 1589, el regimiento encargó el busto de santa Ana Triplex a Juan de Ayuca, según el modelo de Blas de Arbizu. Entre 1590 y 1591 se doró y policromó por Juan de Lumbier. En 1656 llegaba, desde la seo de Zaragoza, la preciada reliquia de la santa, que se recibió con arcos triunfales y todo tipo de festejos. En 1680, el cabildo aprobó la concesión del patronato de la antigua capilla a favor de la ciudad.

Portada de la capilla con el gran escudo de la ciudad. 1712-1725. Foto B. Aldanondo

Un proyecto ciudadano

No deja de ser significativa la expresión utilizada por el regimiento, en 1712, en los prolegómenos de la construcción, señalando la intención de levantar la “capilla más ostentosa que puede haber en toda la comarca”. El contexto no podía ser más a propósito en una sociedad, en la que unas ciudades emulaban a otras con el culto a sus patronos. Pamplona ya llevaba muy adelantada la capilla de san Fermín (1696-1717) y Estella acababa de hacer lo propio con la de su patrón san Andrés (1699). En aquel ambiente, encaja perfectamente el acuerdo de Tudela. Eran tiempos en los que las ciudades competían con sus fiestas cívicas y religiosas, sus plazas mayores y las capillas de sus patronos.

Hace años que pusimos la autoría del proyecto en relación con fray Bernardo de San José, tracista de los carmelitas descalzos, que emitió un informe sobre la estabilidad de la torre en 1713, al iniciarse las obras de la capilla. Entre los maestros tudelanos que pudieron aconsejar sobre el diseño, no debemos perder de vista a José Ezquerra, uno de los mejores arquitectos de la ciudad que había trabajado en señeros conjuntos de Viana y Pamplona. La existencia de varios proyectos la hemos podido documentar a través de las diligencias procesales de un pleito incoado, en 1712, en relación con ciertas cantidades que se debían librar para la construcción del conjunto. En una de las declaraciones con los argumentos del regimiento, se afirma que se había “ideado por maestros artífices de la mayor aprobación”, para que quedase con la magnificencia y suntuosidad que se deseaba.

La actual capilla se construyó y decoró entre 1712 y 1725, para lo cual se dispusieron varios medios de financiación, desde la recogida de limosnas con una cajeta por las calles, hasta la petición formal a tudelanos ausentes con importantes cargos políticos y eclesiásticos, sin olvidar algunos arbitrios municipales, previa licencia del Real Consejo. Entre los donativos particulares, destacaron los de Juan de Mur y Aguirre, en 1716, y el legado testamentario de la marquesa de San Adrián, en 1723. El primero de ellos, Juan de Mur, caballero de la orden de Santiago, pertenecía a una noble familia y en aquellos momentos ostentaba el puesto de gobernador de San Marcos de Arica, en Nueva España. La contribución de la marquesa de San Adrián llegó en un momento crucial, cuando se estaba concluyendo el conjunto y los fondos no abundaban, por los innumerables gastos ocasionados por la decoración de yeserías polícromas.

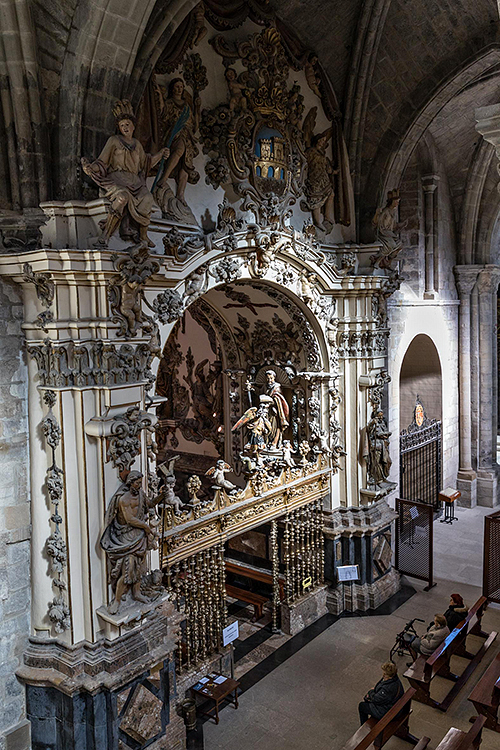

La construcción se llevó a cabo en tres etapas: la primera, entre 1712 a 1716, en la que se eligieron el sitio y las trazas y se previnieron los materiales de piedra, yeso y ladrillo, realizándose también la cimentación pétrea que se finalizó en 1714. La segunda fase, entre 1716-1720, en que se construyó propiamente la fábrica, pasando al emplomado en 1717 y la tercera, entre 1723 y 1725, en que se procedió a decorar con yeserías el conjunto y se colocó el zócalo de piedra y la reja. En todo aquel proceso, los delegados del cabildo colegial y municipal estuvieron al tanto de todos los detalles y contrataciones necesarias para el buen fin de las obras. Años más tarde, en 1737 y 1751, se contrató el retablo-baldaquino con Juan Bautista Eizmendi, marmolista, y el escultor José Ortiz respectivamente, dando como resultado uno de los proyectos más interesantes de esa tipología en Navarra, tanto por su planta y alzados, como por la combinación de ricos materiales, jaspes de colores, madera dorada y espectaculares columnas de mármol negro de Calatorao. La construcción del mismo fue como un exvoto para recordar el fallo del monarca Felipe V reconociendo la jurisdicción decanal, frente a los deseos del prelado de Tarazona.

Conocemos varios nombres de artistas tudelanos y aragoneses que trabajaron en este conjunto, como Juan de Lezcano, Juan Antonio Marzal, Juan de Estanga, autores del zócalo de piedra jaspeada de Ricla y negra de Igea de Cornago. Respecto a las yeserías, sus autores pudieron haber sido bien Juan de Peralta, uno de los más afamados escultores de las primeras décadas del siglo XVIII, o mejor aún, José de San Juan y Martín, asimismo tudelano y autor del desaparecido diseño decorativo de yeserías de la capilla de San Fermín en Pamplona, en 1708.

Interior de la capilla 1712-1725 con su retablo realizado posteriormente en dos fases, 1737 y 1751. Foto B. Aldanondo

Apoteosis barroca para el gozo de celebrar y el placer de sentir

Este conjunto pertenece al denominado barroco castizo, por el papel que juegan en su interior el ornato y el color, que llegan a ser los verdaderos protagonistas, junto a una estudiada luz. Se concibe como un organismo centralizado cubierto por una monumental cúpula sobre tambor cuyas pechinas descansan en gigantescos machones escorzados; esquema que se ha puesto en relación con los sagrarios del Barroco andaluz y que guarda analogías con algunas capillas aragonesas del mismo periodo. Esas estructuras clásicas se barroquizaron por una iluminación teatral y, sobre todo, por una fastuosa decoración de yeserías polícromas en la que conviven flores, guirnaldas, florones, niños, angelotes, cortinajes y un amplio programa iconográfico encaminado a ensalzar a santa Ana y a la Virgen, desde los machones y pechinas con los santos Padres y los Evangelistas como verdadero soporte y fundamento de la iglesia, hasta los parientes cercanos -san José y san Joaquín- y los reyes de Judá, miembros de la genealogía de Cristo.

Por lo que respecta al retablo-baldaquino, es preciso señalar su excepcionalidad, tanto por los materiales con que está construido, como por la propia tipología y el artista que lo realizó. El resultado final es un templete, inusual en estas tierras, no totalmente exento, como el de la capilla de San Fermín en Pamplona o el baldaquino berninesco del Cristo de la Guía de Fitero, obra tudelana de filiación aragonesa.

Complemento del conjunto es la reja que, a diferencia de las de hierro, que encontramos en otros lugares, es de azófar y obra del latonero Roque Asín, en 1724. Su dorado y brillos metálicos, junto a los mármoles de colores, hacen del ejemplar tudelano uno de los más ostentosos del momento.

El conjunto de mármoles, yesos y maderas policromadas resultaba óptimo para el Barroco, como expresión de una cultura retórica y de una estética destinada a cautivar a los sentidos, moviendo conductas, en una sociedad, en la que los medios de difusión eran, fundamentalmente, orales y plásticos.

Cúpula 1712-1725. Foto B. Aldanondo

A modo de coda

“La capilla nueva erigida a nuestra Patrona Santa Ana, verdadera maravilla que ha admirado a nuestra España y han celebrado por prodigio las naciones extranjeras”. Este texto, envuelto de retórica, vio la luz en un impreso crítico con la actitud del obispo de Tarazona, que deseaba anexionarse la jurisdicción plena del deanato de Tudela, por considerarlo como una “Ginebrilla chica”, o lugar de gran libertinaje. Su contenido refleja el estado de opinión respecto al conjunto inaugurado el día 26 de julio de 1725.