Breadcrumb

Blogs

Entries with Categorías Global Affairs Asia and tag india .

[Parag Khanna, The Future is Asian. Simon & Schuster. New York, 2019. 433 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

El libro de Parag Khanna puede acogerse de entrada con recelo por el aparente carácter axiomático de su título. Sin embargo, la rotunda aseveración de la portada queda suavizada cuando se comienzan a leer las páginas interiores. La tesis de la obra es que el mundo se encuentra en un proceso de asianización, no de chinización; además, ese proceso es presentado como otra mano de pintura al planeta, no como un color que vaya a ser claramente predominante o definitivo.

El libro de Parag Khanna puede acogerse de entrada con recelo por el aparente carácter axiomático de su título. Sin embargo, la rotunda aseveración de la portada queda suavizada cuando se comienzan a leer las páginas interiores. La tesis de la obra es que el mundo se encuentra en un proceso de asianización, no de chinización; además, ese proceso es presentado como otra mano de pintura al planeta, no como un color que vaya a ser claramente predominante o definitivo.

Es posible que el debate sobre si Estados Unidos está en declive y si será sustituido por China como superpotencia preeminente impida ver otros desarrollos paralelos. Quienes observan el ascenso de Pekín en el orden mundial, escribe Khanna, “a menudo han estado paralizados por dos puntos de vista: o bien China devorará el mundo o bien está al borde del colapso. Ninguno es correcto”. “El futuro es asiático, incluso para China”, asegura.

Khanna considera que el mundo está yendo hacia un orden multipolar, algo que también se da en Asia, por más que con frecuencia el tamaño de China deslumbre.

Es posible que en este juicio influya el origen indio del autor y también su tiempo vivido en Estados Unidos, pero para apoyar sus palabras ofrece cifras. De los 5.000 millones de personas que viven en Asia, 3.500 no son chinos (70%): China, pues, tiene solo un tercio de la población de Asia; además cuenta con algo menos de la mitad de su PIB. Otros datos: la mitad de las inversiones que salen del continente no son chinas, y más de la mitad de las inversiones exteriores van a países asiáticos distintos de China. Asia, por tanto, “es más que China plus”.

No es únicamente una cuestión de dimensiones, sino de voluntades. “Una Asia dirigida por China no es más aceptable para la mayoría de los asiáticos que la noción de un Occidente dirigido por Estados Unidos lo es para los europeos”, dice Khanna. Rechaza la idea de que, por la potencia de China, Asia se encamine hacia una especie de sistema tributario como el regido en otros siglos desde Pekín. Precisa que ese sistema no fue más allá del extremo Oriente y que se basó sobre todo en el comercio.

El autor tranquiliza a quienes temen el expansionismo chino: “China nunca ha sido una superpotencia indestructible presidiendo sobre toda Asia como un coloso”. Así, advierte que mientras las características geográficas de Europa han llevado históricamente a muchos países a tener miedo a la hegemonía de una sola potencia, en el caso de Asia su geografía la hace “inherentemente multipolar”, pues las barreras naturales absorben la fricción. De hecho, los enfrentamientos que ha habido entre China e India, China y Vietnam o India y Pakistán han acabado en tablas. “Mientras que en Europa las guerras han ocurrido cuando hay una convergencia en poder entre rivales, en Asia las guerras han tenido lugar cuando se da la percepción de ventaja sobre los rivales. Así que cuanto más poderosos sean vecinos de China como Japón, India o Rusia, menos probabilidad de conflicto entre ellos”.

Para Khanna, Asia será siempre una región de civilizaciones distintas y autónomas, y más ahora que asistimos a un ‘revival’ de viejos imperios. El futuro geopolítico de Asia no estará dirigido por Estados Unidos ni por China: “Japón, Corea del Sur, India, Rusia, Indonesia, Australia, Irán y Arabia Saudí nunca se juntarán bajo un paraguas hegemónico o se unirán en un solo polo de poder”.

No habrá, entonces, una chinización del mundo, según el autor, y la asianización que se está dando –un giro del peso específico del planeta hacia el Indo-Pacífico– no tiene tampoco que verse como una amenaza para quienes viven en otros lugares. Así como en el siglo XIX se dio una europeización del mundo, y una americanización en el siglo XX, en el siglo XXI estamos asistiendo a una asianización. Khanna ve esto como “el sustrato de sedimentación más reciente en la geología de la civilización global”, y en tanto que “capa” no supone que el mundo renuncia a lo anterior. “Ser más asiáticos no significa necesariamente ser menos americanos o europeos”, dice.

El libro analiza el peso y el encaje de diferentes países asiáticos en el continente. De Rusia afirma que hoy se encuentra estratégicamente más cerca de China que en ningún otro momento desde su pacto comunista de la década de 1950. Khanna cree que la geografía aboca a ese entendimiento, como invita a Canadá a mantener buenas relaciones con Estados Unidos; prevé que el cambio climático abrirá más las tierras de Siberia, lo que las integrará más en el resto del continente asiático.

En cuanto a la relación de India y China, Khanna cree que ambos países tendrán que aceptarse como potencias con mayor normalidad. Por ejemplo, a pesar de las reticencias de India hacia la Ruta de la Seda china y los propios proyectos de conectividad regional indios, al final los corredores preferidos de ambos países “se solaparán e incluso se reforzarán unos a otros”, garantizando que los productos del interior de Asia lleguen al océano Índico. “Las rivalidades geopolíticas solo acelerarán la asianización de Asia”, sentencia Khanna.

A la hora de valorar la importancia de Asia, la obra incluye el petróleo de Oriente Medio. Técnicamente, esa región forma parte del continente, pero constituye un capítulo tan aparte y con dinámicas tan propias que cuesta verlo como territorio asiático. Lo mismo ocurre cuando se pone esa etiqueta a Israel o el Líbano. Puede dar la impresión de que el autor mete todo en el mismo saco para que las cifras sean más imponentes. A eso alega que Oriente Medio depende cada vez menos de Europa y de Estados Unidos y mira más hacia el Este.

Khanna está en condiciones de defenderse razonablemente de la mayor parte de objeciones que pueden hacerse a su texto. Lo más controvertido, sin embargo, es la justificación, cercana a la defensa, que hace de la tecnocracia como sistema de gobierno. Más allá de la actitud descriptiva de un modelo que en algunos países ha acogido un importante desarrollo económico y social, Khanna parece incluso avalar su superioridad moral.

[Bruno Maçães, Belt and Road. A Chinese World Order. Penguin. Gurgaon (India), 2019. 227p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

|

Cubierto el momento de literatura consagrada a presentar la novedad del proyecto chino de Nueva Ruta de la Seda, Bruno Maçães deja de lado muchas de las concreciones específicas de la iniciativa china para a ocuparse de sus aspectos más geopolíticos. Por eso a lo largo de libro Maçães utiliza todo el rato el nombre de Belt and Road (Faja y Ruta), en lugar de sus acrónimos –OBOR (One Belt, One Road) o el últimamente más utilizado BRI (Belt and Road Initiative)–, pues no se está refiriendo tanto al trazado mismo de las conexiones de transportes como al nuevo orden mundial que Pekín quiere modelar.

A través de esa integración económica, según Maçães, China podría proyectar poder sobre dos tercios del mundo, incluida Europa central y oriental, en un proceso de cohesión geográfica de Eurasia al que ya este político e investigador portugués dedicó su obra anterior.

Comparado con otros ensayos sobre la Nueva Ruta de la Seda, este dirige mucho la mirada a India (es así en su contenido general, pero además en esta reseña se ha utilizado una edición especial destinada a ese país, con una introducción particular).

Maçães concede a India el papel de clave de bóveda en el proyecto integrador de Eurasia. Si India decide no participar en absoluto y, en cambio, apostar por la alternativa que promueve Estados Unidos, junto con Japón y Australia, entonces el diseño chino no alcanzará la dimensión ansiada por Pekín. “Si India decide que la vida en el orden occidental será mejor que bajo arreglos alternativos, el Belt and Road tendrá dificultades para lograr su ambición original”, dice el autor.

No obstante, Maçães cree que Occidente no es del todo tan atractivo para el subcontinente. En ese orden occidental, India no puede aspirar más que a un papel secundario, mientras que el ascenso de China “le ofrece la excitante posibilidad de un mundo genuinamente multipolar, antes que meramente multilateral, en el que India puede esperar legítimamente a convertirse en centro autónomo de poder geopolítico”, al mismo nivel al menos que una declinante Rusia.

A pesar de esas aparentes ventajas, India no se decantará del todo hacia ninguno de los dos lados, vaticina Maçães. “Nunca se unirá al Belt and Road porque solo podría consentir unirse a China en un proyecto que fuera nuevo. Y nunca se unirá a una iniciativa estadounidense para rivalizar el Belt and Road a menos que EEUU la haga menos confrontacional”. Así, que “India dejará a todo el mundo esperando , pero nunca tomará una decisión sobre el Belt and Road”.

Sin la participación de Delhi, o incluso más, con resistencia de los dirigentes indios, ni la visión de EEUU ni la de China puede llevarse completamente a la práctica, sigue argumentando Maçães. Sin India, Washington puede ser capaz de preservar su actual modelo de alianzas en Asia, pero su capacidad de competir a la escala en que lo hace el Belt and Road colapsaría; por su parte, Pekín se está dando cuenta de que sola no puede proveer los recursos financieros necesarios para el ambicioso proyecto.

Maçães advierte que China ha “ignorado y desdeñado” las posiciones y los intereses de India, lo cual puede acabar siendo “un gran error de cálculo”. Estima que la impaciencia de China por comenzar a levantar infraestructuras, por la necesidad de demostrar que su iniciativa es un éxito, “puede convertirse en el peor enemigo”.

Aventura que los chinos pueden corregir el tiro. “Es probable –quizás incluso inevitable- que el Belt and Road crezca cada vez más descentralizado, menos chino-céntrico”, dice, y comenta que al fin y al cabo ese nuevo orden chino no sería tan diferente de la estructura del existente orden mundial dirigido por Washington, donde “EEUU insiste en ser reconocido como el Estado en el vértice de la jerarquía del poder internacional” y deja cierta autonomía a cada potencia regional.

Si Maçães pone a India en una situación de no alineamiento pleno, sí prevé una inequívoca colaboración de ese país con Japón. A su juicio se trata de una relación “simbiótica”, en la que India ve a Japón como su primera fuente de tecnología, al tiempo que Japón ve a la armada india “un socio indispensable en sus esfuerzos por contener la expansión china y salvaguardar la libertad de navegación” en el mares de la región.

En cuanto a Europa, Maçães la ve en la difícil posición “de no ser capaz de oponer un proyecto internacional de integración económica, al tiempo que es igualmente incapaz de sumarse como mero participante” a la iniciativa china, además del germen de división que ya ha introducido el proyecto en la Unión Europea.

De Bangladesh a Pakistán y Yibuti

A pesar de las diferencias antes indicadas, Maçães cree que la relación entre China e India puede desarrollarse positivamente, aunque exista algún elemento de conflicto latente, alentado por cierta desconfianza mutua. La vinculación comercial de dos mercados y centros de producción tan inmensos generará unos lazos económicos “llamados dominar” la economía mundial hacia la mitad de este siglo.

Ese trasiego de productos entre los dos países hará de Bangladesh y Myanmar el centro de un corredor comercial de gran importancia.

Por su parte, Pakistán, además de ser corredor para la salida al Índico desde China occidental, se integrará cada vez más en la cadena de producción china. En concreto, puede alimentar con materias primas y manufacturas básicas la industria textil que China está desarrollando en Xinjiang, su puerta de exportación hacia Europa para mercancías que pueden optimizar el transporte ferroviario. La capital de esa provincia, Urumqi, se convertirá la próxima década en la capital de la moda de Asia central, de acuerdo con la previsión de Maçães.

Otra observación interesante es que el achicamiento de Eurasia y el desarrollo de vías de transporte internas entre los dos extremos del supercontinente, pueden hacer que en el comercio entre Europa y China pierdan peso los puertos de contenedores del Mar del Norte (Ámsterdam, Rotterdam, Hamburgo) a costa de un mayor tránsito de los del Mediterráneo (El Pireo, especialmente).

El autor también aventura que obras de infraestructura chinas en Camerún y Nigeria pueden ayudar a facilitar las conexiones entre esos países y Doralé, el puerto que China gestiona en Yibuti, que de esa forma, mediante esas vías trans-africanas, podría constituirse “en un serio rival” del canal de Suez.

Si en Yibuti China tiene su primera, y de momento única, base militar fuera de su territorio, hay que tener presente que Pekín puede darle un posible uso militar a otros puertos cuya gestión haya asumido. Como recuerda Maçães, China aprobó en 2016 un marco legal que obliga a las empresas civiles a apoyar las operaciones logísticas militares solicitadas por la Armada china.

Todo estos son aspectos de un libro sugerente que no se deja llevar por el determinismo del ascenso chino, ni por una visión antagónica que niegue la posibilidad de un nuevo orden mundial. Obra de un europeo que, aunque sirvió en el Ministerio de Exteriores portugués como director general para Europa, es realista sobre el peso de la UE en el diseño del orbe.

El transitado paso, decisivo en las estrategias de ambos países para contrarrestarse

Un termómetro para medir el futuro pulso de fuerzas entre China e India será el estrecho de Malaca, paso clave para la conexión entre la zona norte del Índico y la región de Asia-Pacífico. A la mayor expansión de los intereses marítimos chinos, que obligan a Pekín a prestar una gran atención a Malaca, está respondiendo India con el avance de posiciones hacia la boca occidental del estrecho.

▲Mapa del Indo-Pacífico [US DoD]

ARTÍCULO / Alejandro Puigrefagut [Versión en inglés]

Las rutas marítimas son la base del comercio y de la comunicación entre más del 80% de los países del mundo. Este hecho hace que sea de gran importancia estratégica la ubicación geográfica natural de los Estados. Un punto especialmente importante para el tráfico marítimo es el estrecho de Malaca, clave para el comercio de la región con mayor población del planeta.

El estrecho de Malaca, que une el Mar de China Meridional con el Mar de Burma en su ruta hacia el Golfo de Bengala, es el paso comercial más transitado del mundo y, por ello, es un lugar estratégico. Por este corredor que rodea la costa occidental de la península malaya y la isla indonesia de Sumatra, transita aproximadamente el 60% del comercio marítimo mundial, superando los ciento cincuenta buques diarios y es la principal vía de abastecimiento de petróleo de dos de los principales consumidores asiáticos: la República Popular China y Japón. Este punto geográfico es clave para toda la región Indo Pacífica, por lo que asegurar la libre circulación de los buques resulta estratégico. Es por ello que muchos Estados de la región, entre ellos China y Estados Unidos, ven necesaria la protección de este paso a fin de poder abastecerse, exportar sus mercancías y no verse bloqueados por el control de un tercer país sobre esta zona.

En relación a China no es fácil pensar que un bloqueo de su abastecimiento debido a problemas en el Estrecho de Malaca vaya a suceder. Para que este hecho llegue a producirse tendría que generarse un conflicto armado de unas dimensiones extraordinarias, propiciando ese bloqueo por parte de un sujeto que pudiera controlar –y potencialmente interrumpir– el paso hacia los demás países de la región. Este riesgo potencial, que hoy día solo puede generar la Armada de Estados Unidos, obliga a China a estar alerta y tener que desarrollar unas capacidades militares suficientes para proteger los que considera sus territorios en el Mar del Sur de China y, por extensión, el suministro de recursos vitales que deben atravesar necesariamente el Estrecho de Malaca.

|

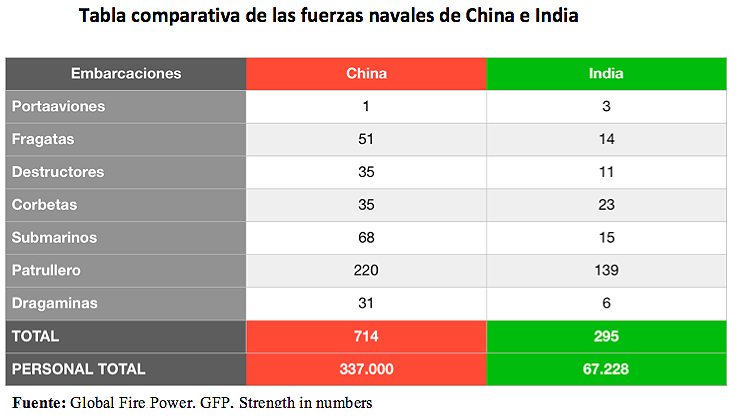

Las posiciones y la presencia del gigante asiático en el Mar del Sur de China y en las zonas colindantes al Estrecho de Malaca se han incrementado durante los últimos años, al objeto de aumentar su influencia sobre los Estados de la región. Más aun, para defender sus abastecimientos de petróleo y de gas natural (proveniente del Golfo Pérsico), China ha extendido su presencia hasta el Océano Índico, si bien esto no es suficiente. La realidad es que en esta zona hay una gran competencia entre dos de las potencias asiáticas con más influencia en la región: China e India. Debido a la creciente presencia e influencia de la República Popular en el Océano Índico, India se ha visto obligada a tomar medidas proactivas para mejorar la paz y la estabilidad en la región, movilizándose y expandiendo su presencia desde su costa este hacia las proximidades del Estrecho, con el fin de reequilibrar la balanza de poder regional. De esta forma, India puede dominar el acceso occidental al Estrecho y, por consiguiente, tener un mayor tiempo de reacción para maniobrar en el Océano Índico como en el propio Estrecho e, incluso, acceder con mayor agilidad a las aguas del Mar del Sur de China.

Al mismo tiempo, esta creciente aproximación de India hacia el Mar de China Meridional, es observada con preocupación en Pekín, e incluso, algunos analistas ven en India una amenaza si se diera el hipotético caso de un conflicto bélico entre las dos potencias regionales e India bloquease el Estrecho y, por tanto, el acceso de China a determinadas materias primas y otros recursos. Por este motivo, China ha llevado a cabo durante los últimos tres años diversas maniobras militares conjuntamente con terceros Estados en el Estrecho de Malaca, especialmente con Malasia. Durante los primeros ejercicios en la zona, el Ministerio de Defensa de la República Popular China concluyó que se fortalecieron las relaciones bilaterales con Malasia en términos de cooperación en seguridad y defensa y que se “aumentó la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas de seguridad”. Además, para China la protección del Estrecho resulta una prioridad por su gran valor estratégico y porque países como EE.UU o Japón también desean controlarlo.