Breadcrumb

Blogs

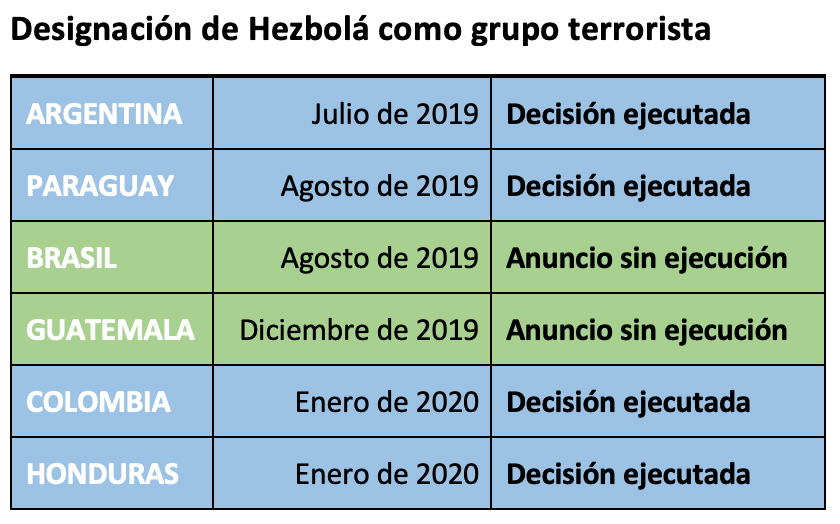

Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras ya han aprobado el señalamiento, mientras que Brasil y Guatemala se han comprometido a hacerlo en breve

-

El 25 aniversario del atentado contra la AMIA sirvió para desencadenar una cascada de pronunciamientos, rompiendo la falta de instrumentos legales adecuados contra el grupo

-

Varios países han erigido listados de organizaciones terroristas, lo que permite una mayor coordinación con Estados Unidos en la lucha antiterrorista en la región

-

La implicación de Hezbolá en economías ilícitas de la Triple Frontera y en redes de narcotráfico explican la decisión de los países afectados en América del Sur y Central

![Memoria a los fallecidos en atentado contra la AMIA, en Buenos Aires [Nbelohklavek] Memoria a los fallecidos en atentado contra la AMIA, en Buenos Aires [Nbelohklavek]](/documents/10174/16849987/hezbola-blog.jpg)

▲ Memoria a los fallecidos en atentado contra la AMIA, en Buenos Aires [Nbelohklavek]

INFORME SRA 2020 / Mauricio Cardarelli [versión en PDF]

MAYO 2020—El 25 aniversario del mayor atentado terrorista en Latinoamérica –el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994– sirvió para que varios países de la región anunciaran su propósito de declarar a la organización chií libanesa Hezbolá como grupo terrorista. A Hezbolá se atribuye el atentado contra la AMIA, en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas, así como el perpetrado también en la capital argentina contra la Embajada de Israel dos años antes, que causó la muerte de otras 22 personas.

El año 2019, pues, significó un salto importante en la confrontación de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, ya que previamente ninguna nación latinoamericana había declarado como terrorista a esa organización, que sí es señalada como tal por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. De hecho, los códigos de derecho latinoamericanos, más allá del fenómeno propiamente guerrillero, apenas han tenido en cuenta el hecho terrorista externo, al tratarse de estados que no han sufrido como otros lugares del planeta el auge del terrorismo internacional, especialmente en lo que va de siglo y sobre todo de la mano del radicalismo islamista.

La ronda de declaraciones la abrió la propia Argentina en el mes de julio, en el aniversario mismo de la masacre de la AMIA. A mediados de agosto fue el turno de Paraguay, mientras que Brasil anunció también entonces su intención de seguir esos mismos pasos. Luego las gestiones de Estados Unidos catalizaron el proceso, de forma que en el marco de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, celebrada a mediados de enero de 2020 en Bogotá, tanto Colombia como Honduras procedieron a incluir a Hezbolá en listados de organizaciones terroristas. Por su parte, el presidente electo guatemalteco se comprometió a una medida semejante cuando asumiera la presidencia.

La catalogación realizada ya de modo efectivo por Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras (países atentos a la actividad de Hezbollá en la llamada Triple Frontera o a su implicación en el narcotráfico), y la aún no ejecutada, pero supuestamente inminente, de Brasil y Guatemala deberá ayudar a una mayor contundencia en la lucha contra ese grupo radical por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y en las sentencias de los respectivos tribunales de justicia.

Si ya en 2018 la detención de parte de la red del clan de los Barakat supuso un avance en la coordinación policial de Argentina, Brasil y Paraguay en el área de frontera compartida (la Triple Frontera, lugar de intensa actividad comercial y de financiación y ocultamiento de operativos de Hezbolá, amparados por elementos de una nutrida población musulmana), los pasos de 2019 constituyen una actuación decisiva.

Infiltración en América Latina

Militantes y células de Hezbolá han podido penetrar en las últimas décadas en América Latina en primer lugar aprovechando la diáspora libanesa. A raíz de la guerra civil vivida por el Líbano entre 1975 y 1990, miles de personas emigraron al continente americano, en ocasiones instalándose en lugares en los que ya existía cierta presencia árabe, como era el caso de palestinos o sirios. Aunque parte de esos inmigrantes eran cristianos, otros eran musulmanes; la concienciación entre estos últimos sobre la lucha contra Israel llevó a que se formalizaran redes de financiación de grupos radicales, en un proceso de lavado de dinero a partir de la profusa actividad comercial –y también de contrabando– llevada a cabo en muchos de esos enclaves.

Un punto estratégico en esa dinámica ha sido la Triple Frontera, en la que viven unas 25.000 personas de origen libanés, así como como otros grupos árabes: se trata del área con más musulmanes de Latinoamérica. La porosa frontera conecta Ciudad del Este (Paraguay), que cuenta con 400.000 habitantes; Foz de Iguazú (Brasil), con 300.000, y Puerto Iguazú (Argentina), con 82.000. Se trata de un foco de actividades ilícitas ligadas el blanqueo de dinero, la falsificación, el contrabando y el narcotráfico. Se estima que el comercio ilícito en la Triple Frontera supone unos 18.000 millones de dólares al año. Las autoridades han podido constatar redes de financiación de Hezbolá, así como la presencia de operativos del grupo (el trazo de la preparación de los atentados de Buenos Aires de 1992 y 1994 llevó hasta ese enclave trifronterizo). El año pasado pudo detenerse a Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan, dedicado a generar fondos para Hezbolá.

Otros puntos de apoyo para Hezbolá han sido determinados lugares de Brasil que cuentan con mezquitas y centros culturales chiís radicalizados, que acogen actividades de clérigos extremistas como Bilal Mohsen Wehbe. Por otra parte, la estrategia de acercamiento de Hugo Chávez a Irán supuso una estrecha colaboración manifestada en la entrega de pasaportes venezolanos a islamistas y su participación en el negocio de la droga amparado por la cúpula chavista. Esa interrelación también contribuyó su mayor dispersión por la región, mediante progresivos lazos de Hezbolá con quienes participan en la estructura del narcotráfico, como las FARC o algunos carteles mexicanos (Los Zetas y Sinaloa).

Cascada de señalamientos

Argentina abrió la ronda de señalamientos de Hezbolá (y de creación, en la mayoría de los casos, de listas de grupos terroristas, que no existían previamente en los países latinoamericanos) al cumplirse 25 años del atentado contra la AMIA, en julio de 2019. El entonces presidente Mauricio Macri, que había puesto fin a las presidencias kirchneristas, de cierta complicidad con Irán, aprobó la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET).

Con motivo del destacado aniversario, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, animó a que los países del continente procedieran a ese tipo de declaración contra Hezbolá.

Paraguay siguió los pasos de Argentina un mes después. El gobierno de Mario Abdo Benítez había sido criticado por no actuar con decisión en la Triple Frontera, cuyo contrabando, como el de tabaco, y otras actividades ilícitas alimentan la percepción de corrupción que acompaña a los políticos del país. El presidente paraguayo cuenta además con introducir un paquete de reformas legislativas en contra del blanqueo de capital.

Brasil anunció el 20 de agosto su intención de proceder del mismo modo que sus dos vecinos, aunque de momento no ha ejecutado esa decisión. A finales de febrero de 2020, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño y diputado nacional, confirmó que el paso se daría “pronto”; sugirió que el retraso en adoptar la medida se debía a que se estudia aplicar la calificación de grupo terrorista también a otras organizaciones, como Hamas.

En diciembre fue el anuncio de Guatemala, cuyo presidente electo, Alejandro Giammattei, comunicó que cuando tomara posesión de su cargo pondría a Hezbolá en una lista negra. Giammattei vinculó la decisión a una política proisraelí que le llevaría también a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos (también Honduras y Paraguay se encuentran en la misma línea). Giammattei ocupó la presidencia el 14 de enero, pero aún no ha ejecutado sus promesas.

Detrás de estos movimientos de los países latinoamericanos estuvo la diplomacia estadounidense. El despliegue de esta quedó de manifiesto en el tercer encuentro de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, una iniciativa impulsada por Washington con Hezbolá en la mirilla, entre otros objetivos. Ese encuentro se celebró el 20 de enero de 2020 en Bogotá y contó con la asistencia del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

Colombia aprovechó esa reunión, en la que actuaba como anfitriona, para anunciar su consideración de Hezbolá como grupo terrorista. El presidente Iván Duque anunció que tres días ante el Consejo de Seguridad Nacional del país había adoptado los listados de Estados Unidos y de la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas. La lista aprobada incluía la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, y de ella desaparecían las antiguas FARC.

Honduras, el país centroamericano más plegado a las estrategias de Estados Unidos, también realizó su anuncio internacional en la misma conferencia. Su canciller comentó al término de una reunión previa del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que Honduras había designado a Hezbolá como grupo terrorista y se proponía crear un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación.

[A. Patanru, M. Pangestu, M.C. Basri (eds), Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty. ISEAS Yusof Ishak Institute. Singapore, 2018. 358 p.]

RESEÑA / Irati Zozaya

El libro se compone de quince artículos, escritos por diferentes expertos, que tratan sobre cómo Indonesia ha abordado la globalización y qué efecto ha tenido esta en el país. Los textos han sido coordinados por Arianto A. Patunru, Mari Pangestu y M. Chatib Basri, académicos indonesios con experiencia también en la gestión pública al haber sido ministros en distintos gobiernos. Los artículos combinan los enfoques generales con aspectos específicos, tales como las consecuencias de la apertura al comercio y las inversiones internacionales en la industria minera o las medidas de nacionalización de alimentos.

El libro se compone de quince artículos, escritos por diferentes expertos, que tratan sobre cómo Indonesia ha abordado la globalización y qué efecto ha tenido esta en el país. Los textos han sido coordinados por Arianto A. Patunru, Mari Pangestu y M. Chatib Basri, académicos indonesios con experiencia también en la gestión pública al haber sido ministros en distintos gobiernos. Los artículos combinan los enfoques generales con aspectos específicos, tales como las consecuencias de la apertura al comercio y las inversiones internacionales en la industria minera o las medidas de nacionalización de alimentos.

Para explicar la situación actual de Indonesia el libro en ocasiones recapitula periodos de su historia. Precisamente, uno de los conceptos que aflora con frecuencia en el libro es el del nacionalismo: podría decirse, según los autores, que es lo que más ha marcado el modo de relación de Indonesia con el mundo, más allá de quién ha dirigido en cada momento este país que hoy cuenta con 260 millones de habitantes.

La primera parte del libro hace referencia de forma más general a la experiencia de Indonesia con la globalización, el nacionalismo y la soberanía. Comienzan mostrando la época colonial y cómo, por imposición de Holanda y Gran Bretaña de una apertura al mundo, empieza a surgir un fuerte sentimiento nacionalista. Tras la ocupación por parte de Japón durante la Segunda Guerra Mundial se implanta una autarquía total, llevando así a los ciudadanos a un problema que sigue muy presente en la actualidad de Indonesia: la práctica del contrabando. En 1945 el país logró la esperada independencia bajo la presidencia de Sukarno, quien cerró Indonesia al resto del mundo para centrarse en reafirmar la identidad nacional y desarrollar sus capacidades. Esto llevó al deterioro de la economía y a la consiguiente hiperinflación, que dio pie a una nueva época: el Nuevo Orden.

En 1967, con la llegada de Suharto a la presidencia, comenzó una cautelosa apertura al comercio exterior y a los flujos de inversión. Sin embargo, Suharto reprimió la actividad política y durante su mandato los militares obtuvieron mucha influencia y el gobierno retuvo el control sobre la economía. Además, el final de su presidencia coincidió con la crisis financiera asiática (1997-1998), la cual condujo a la caída del crecimiento económico del país y a un frenazo de la reducción de la pobreza, y en consecuencia al crecimiento de la desigualdad. La crisis financiera socavó la confianza en el presidente y culminó en el colapso del Nuevo Orden.

El siguiente periodo abordado es el Reformasi, una época que marcó el comienzo de un clima político más abierto y democrático. Los siguientes dos presidentes, Abdurrahman Wahid (1999-2001) y Megawati Soekarnoputri (2001-2004), se preocuparon más por la recuperación económica y la consolidación democrática y perduró un sistema proteccionista en cuanto a la economía. El libro no se centra mucho en el siguiente presidente, Yudhoyono (2004-2014), remarcando únicamente que fue un internacionalista que mantuvo una postura más cautelosa y ambivalente en cuestiones económicas.

Por último, en las elecciones de 2014 llegó al poder Joko Widodo, quien mantiene el cargo de presidente en la actualidad. Con él, Indonesia ha vuelto a la senda del crecimiento económico y se ha estabilizado como una democracia de razonable éxito. Dado que el presidente, conocido comúnmente como Jokowi, ha tomado nuevas medidas para remarcar la soberanía política y promover la autarquía económica y el renacimiento cultural nacional, a su mandato se le ha caracterizado de ‘nuevo nacionalismo’. En su discurso político, Jokowi pone a Indonesia como objetivo de conspiraciones extranjeras y llama a estar en guardia frente a esas amenazas. De todas maneras, el país mantiene una postura ambivalente hacia la apertura y cooperación internacional ya que, por mucho que en las últimas décadas hayan vuelto a incrementar las restricciones comerciales, Jokowi enfatiza el compromiso global y ha reactivado las negociaciones regionales.

Todo esto ha llevado al descontento de la población con la globalización, de forma que hasta el 40% de los ciudadanos piensan que esta amenaza la unidad nacional. Uno de los efectos más negativos y de mayor importancia en Indonesia es el de los trabajadores que se han visto forzados a emigrar y a trabajar en el extranjero en muy malas condiciones. No obstante, las últimas partes del libro muestran también las consecuencias positivas que ha tenido la globalización en Indonesia, manifestándose en una mayor productividad, el incremento de los salarios o el crecimiento económico, entre otros. Por ello los autores hacen hincapié en la importancia de construir una narrativa que pueda generar apoyo público y político para la apertura del país y contrarreste el creciente sentimiento de antiglobalización.

Como ocurre en un libro que es la suma de artículos de diferentes autores, su lectura puede resultar algo pesada por una cierta reiteración de contenidos. No obstante, la variedad de firmas supone también una pluralidad de enfoques que sin duda supone una riqueza de perspectivas para el lector.

The region purchased only 0.8% of total Russian arm exports in 2015-2019; the US has recovered its position as the main arms supplier for the Americas

-

Over the last five years, the region carried out 40% less arms imports than during 2010-2014; the end of the commodity boom era reduced military equipment purchases

-

Chavez's Venezuela got almost $20 billion in Russian loans to buy weapons, but the collapse of the Venezuelan oil industry has left Moscow without a clear full repayment

-

The arrival of the Bolivarian left to power in many countries brought tight relations with Moscow. But the pink revolutions wave has subsided in almost all places

![A Russian Sukhoi Su-30MK2 bought by Venezuela, in Barquisimeto in 2016 [Carlos E. Pérez] A Russian Sukhoi Su-30MK2 bought by Venezuela, in Barquisimeto in 2016 [Carlos E. Pérez]](/documents/10174/16849987/rusia-armas-blog.jpg)

▲ A Russian Sukhoi Su-30MK2 bought by Venezuela, in Barquisimeto in 2016 [Carlos E. Pérez]

ARS Report 2020 / Peter Cavanagh [PDF version]

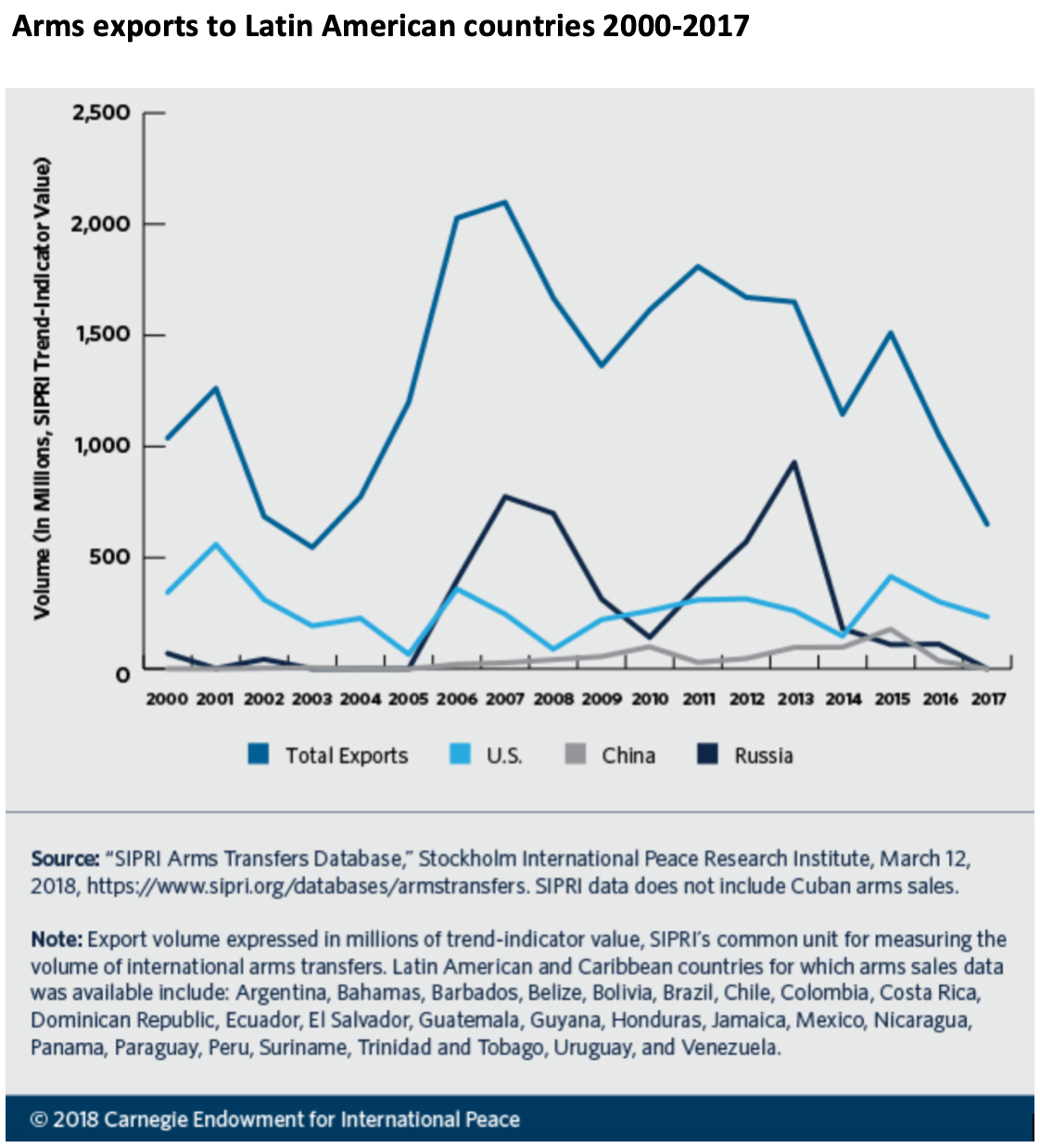

MAY 2020—Over the last two decades Latin America increased its military expenditure. As the Latin American countries improved their economies, they looked to modernize their military and defense systems. The purchasing spree was notorious during the golden decade of high commodity prices (2004-2014), specially during the first five years, which were the more profitable in public income terms. After the commodity boom was over the region lowered its military purchases.

The trend was not uniform. Meanwhile Central America and the Caribbean, less affected by the commodity cycle, kept increasing the expenditure in arms imports over the last years, South America, more depending on minerals and oil exports, reduced the volume of arms transfers. Taken the region as a whole, Latin America's military purchases were 10% of global arms transfers in 2010-2014, and 5.7% in 2015-2019, according to SIPRI. Between the two periods, arms imports by Latin America dropped 40%.

This general evolution was mirrored by the ups and down of Russia's portfolio in the region. Moscow managed to exploit the opportunity of the golden decade to the fullest. Russia positioned itself as a willing partner in arms sales and became the leading arms exporter in the region, surpassing China and the United States by far. Russia tried to exert its influence in Latin America to the highest extent possible, taking advantage of a wave of leftist governments (the so-called pink revolutions). Latin America has traditionally fallen under the sphere of influence of the United States. With Russian arms sales in the region, it serves as a direct challenge to US influence. As the second largest exporter of military arms in the world, after the US, Russia has a unique opportunity to affect policy in the region.

However, it is important to note that from 2014 onwards, Latin American arms imports have really begun to drop off, and this includes Russian exports as well. Russian arms exports decreased by 18% globally between 2010-2014 and 2015-2019, first affected by a prominent drop of purchases by India (-47%), which is its main client (25% of Russia's sales in that period), and, less importantly, by a reduction of imports from the Americas. Russian sells to Latin American countries were only 0.8% of total Russian military exports. From 2014 onwards the US recovered its traditional position as the main arms supplier for the region.

Countries

In the last two decades Venezuela has been Russia's biggest customer in the Western Hemisphere. Since the mid 2000’s, after Hugo Chávez consolidated his power, Venezuela has purchased almost $20 billion in military equipment from Moscow. The years 2005 and 2006 saw the beginning of the transactions: Russian loans for Chavez's government to buy arms in exchange of future Venezuelan oil deliveries.

Over the years Caracas carried out more than thirty operations of arms acquisitions. more than the number of operations done by the other countries combined: Mexico 7, Peru 6, Nicaragua 5, Brazil 4, Colombia 3, Ecuador 2, and Argentina, Uruguay and Cuba 1 each. Among other significant material Venezuela acquired 24 Sukhoi fighters Su-30MK2s (and ordered 12 more), the S-300 surface-to-air missile system, various combat and transport helicopters such as the Mi-35M and Mi-26 models, and 92 T-72M1 tanks.

The prospects of Russia getting all its money back any time soon from Venezuela is quite low. Due to the severe economic conditions of the country, Venezuela has not been able to continue its payments, so the terms of the debt had to be renegotiated. Since 2014 Moscow has not delivered any new material. After the withdraw of the giant Russian energy company Rosneft from the country at the beginning of 2020 there have been less ways for the Russians to recover the loans. In many respects, this has left Venezuelan-Russian relations at a crossroads.

As Venezuela continues to decline rapidly, Russia is faced with deciding whether to keep making large investments in a country where it is tremendously risky or just abandon all efforts which have been made over the past few decades. Only time will tell which course of action the Kremlin will take.

Besides Venezuela there are a handful of other nations which have also carried out arms deals with Moscow. Nicaragua for example has been the beneficiary of many arms deals. According to the SIPRI Arms Transfers Database, in the first decade of the 21st century almost no arms orders had been made. However, this changed two years after Daniel Ortega came to power in 2007. Since then 90% of all military imports that Nicaragua has received have been supplied by Russia. In 2016, 50 T-72B1 Russian tanks were shipped to Nicaragua as part of a reported $80 million deal. Then in 2017 two Antonov An-26 military transport aircraft were sent.

The Nicaraguan government justified these purchases, saying that the equipment would be used as part of the struggle against drug trafficking. However, this has caused many other Latin American nations to become concerned of a military imbalance in the region, especially because some of the new equipment is more proper for waging war rather than keeping internal security.

Reports on Nicaraguan-Russian relations point to the fact that Russia may have ulterior motives beyond just influence. In many ways it comes down to military real estate. The arms deals between the two countries has been seen as an attempt on the part of Russia to curry favor with the Nicaraguan government in attempts to gain access refuelling facilities by the equator.

Other significant Russian arms sales recipients, as already mentioned, include states such as Peru, Mexico and Brazil. In the case of Peru, a country that even during the Cold War had some Soviet weapons systems in its inventory in order to diversify its arm imports, the most recent deal occurred between 2014 and 2016 valued at approximately half a billion dollars: the purchase of 24 transport helicopters Mi-8MT and Mi-17 (another 24 units were ordered in 2017).

Mexico has not Russians among its main arms suppliers (64% of Mexican purchases were to the US in the period 2015-2019; 9,5% to Spain and 8,5% to France), but still it carried out six arms deals with Russia since 2000. There has not been a deal made since 2011 when three Mil Mi-17 Military helicopters were purchased.

Brazil has also had a handful of deals with Russia in recent years, during the presidencies of Lula da Silva and Dilma Rousseff, when a amore pro-Russia stance was held by the government. This has changed immensely since the election of Jair Bolsonaro in 2018. The Brazilian government is now openly concerned for Russian influence in the region and has begun to take a more pro-USA stance when it comes to foreign policy. In any case, in the period 2015-2019 the main arms suppliers to Brazil were France (26%), the US (20%) and the UK (17%).

Overall, Russian arms sales to Latin America grew considerably, with some fluctuations, over the course of the last twenty years. The latest trend however has been a significant drop in overall Russian arms exports to Latin America. Between 2015 and 2019, as already mentioned, Latin America accounted for only 0.8% of all Russian arms exports.

This drop can be attributed to two main factors. In the first place, the change of ideological orientation in the Latin American countries, with less leftist parties in power. Secondly, the end of a booming economy in the region. And additional reason could be the international sanctions against some specific Russian industries due to the aggressive foreign policy conducted by Putin.

España vende menos material de defensa a los países latinoamericanos de lo que le correspondería por el volumen de su comercio

-

En 2019 hubo una recuperación de la venta de armamento español a Latinoamérica, superando las cifras de 2018, que fueron las más bajas en mucho tiempo

-

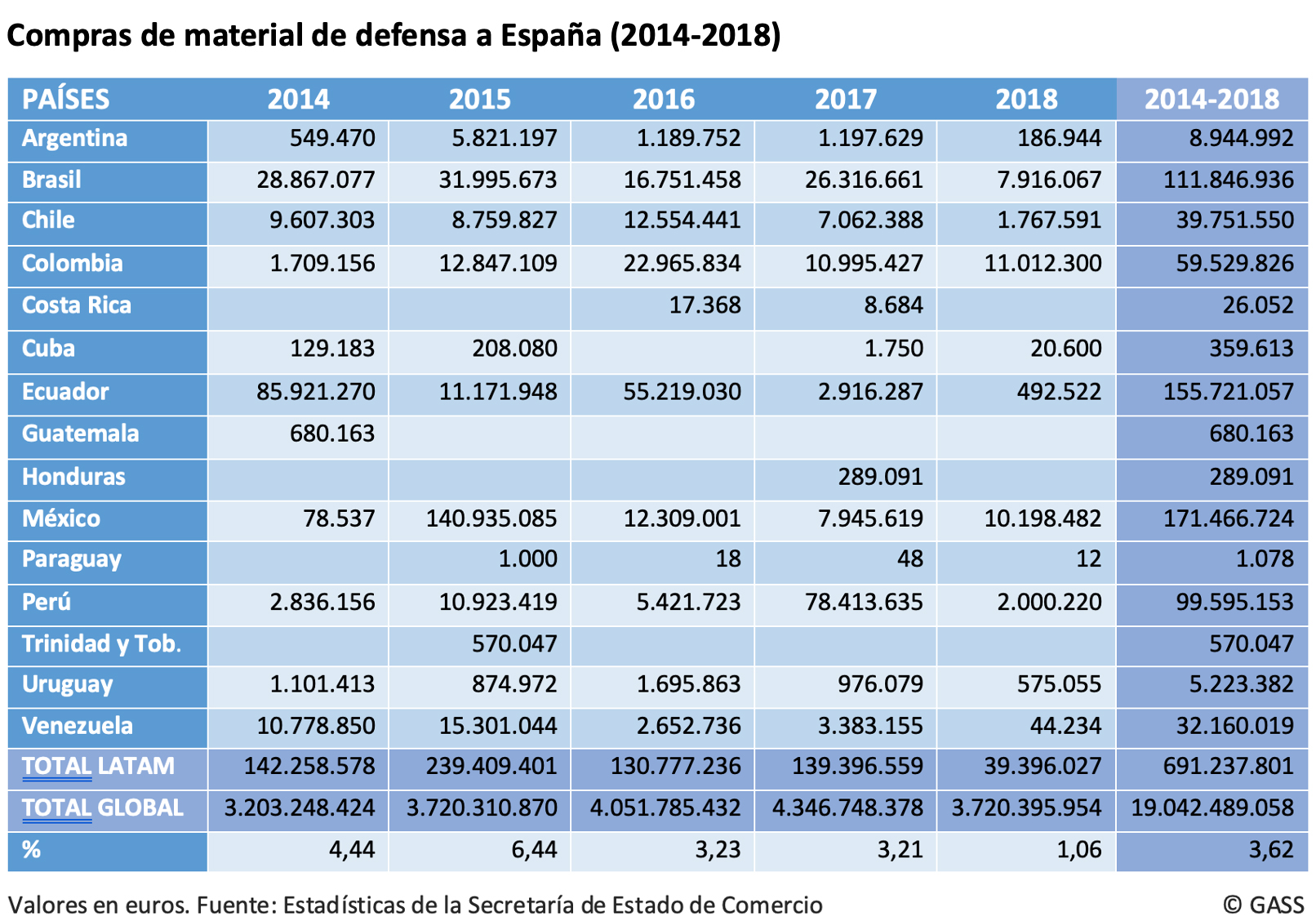

En los últimos cinco años, España vendió a la región material de defensa por valor de 691,2 millones de euros, el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales

-

México (24,8%), Ecuador (22,5%), Brasil (16,1%), Perú (14,4%) y Colombia (8,6%) son los cinco países que más material adquirieron a España en el último lustro

![Helicóptero Airbus NH90, cuyo ensamblaje final se realiza en instalaciones de Airbus Military en España [Airbus] Helicóptero Airbus NH90, cuyo ensamblaje final se realiza en instalaciones de Airbus Military en España [Airbus]](/documents/10174/16849987/espana-armas-blog.jpg)

▲ Helicóptero Airbus NH90, cuyo ensamblaje final se realiza en instalaciones de Airbus Military en España [Airbus]

INFORME SRA 2020 / Álvaro Fernández [versión en PDF]

MAYO 2020—Los países latinoamericanos constituyen un área de claro interés comercial para España. Sin embargo, a pesar de ser el séptimo exportador de armamento del mundo y por tanto especialmente activo en ese sector, España vende a América Latina y el Caribe menos material de defensa que le podría corresponder por la cuota de exportación general que mantiene con la región.

Si entre 2014 y 2018 España mantuvo su exportación general de productos a Latinoamérica entre el 5,3% y el 6,5% de sus exportaciones globales, en el caso del sector armamentístico se movió entorno al 3,2% en 2016 y 2017 y bajó al 1,06% en 2018. Es de prever que este mínimo porcentaje haya vuelto a subir en 2019, año del que aún no existen datos oficiales completos, pero a la vista de los del primer semestre cabría pensar que no se acercará siquiera al 3%.

La explicación de ese menor peso de las exportaciones armamentísticas en el conjunto de las exportaciones españolas a Latinoamérica puede encontrarse en dos hechos. Uno es el menor presupuesto dedicado a compra de este tipo de material por la mayor parte de los países de América Latina, comparado con algunos grandes compradores (en 2018 el primer cliente de España fue Alemania –a su vez el cuarto mayor exportador del mundo–, que acaparó el 33% de las ventas españolas). El otro es que las naciones latinoamericanas tienen otras importantes opciones de mercado: Estados Unidos, Rusia y China (primer, segundo y quinto exportador de armas del mundo; Francia es el tercero).

En 2018 se produjo un importante descenso en las exportaciones de material de defensa español a Latinoamérica, que fueron de 38,3 millones de euros, muy por debajo de cualquiera de los años precedentes. Los datos parciales de 2019 indican una recuperación, aunque sin llegar a las cifras registradas en 2015, cuando se alcanzó un máximo de 239,4 millones de euros, o a las de los años previos de 2016 y 2017, cuando fueron de 130,7 millones y 139,3 millones, respectivamente.

El descenso de 2018 corresponde a una menor lista de compra de la mayor parte de los clientes latinoamericanos. De los cinco mayores clientes en los últimos cinco años, Colombia fue el único que mantuvo un parecido nivel de adquisiciones, por valor de 11 millones de euros. Colombia y el siguiente comprador, México, fueron los únicos que ligeramente aumentaron sus importaciones en 2017, aunque quedaron por debajo respecto a años previos. La reducción fue importante en el caso de los dos siguientes clientes de 2018, Brasil y Perú. Ese año marcó una nueva reducción de importaciones por parte de Ecuador, que a lo largo del lustro ha ido cortando continuamente su cartera de pedidos a España.

Las cifras consideradas en este artículo solo tienen en cuenta el material de defensa, no otro tipo de material, que la Secretaría de Estado de Comercio considera aparte, como son el material antidisturbios, las armas de caza y deportivas, así como productos de tecnología de doble uso.

Ventas generales y a Latinoamérica

España cuenta con cerca de 130 empresas dedicadas al sector armamentístico. Entre ellas destacan Airbus Military, Navantia e Indra, que se encuentran entre las cien mayores compañías mundiales del sector de defensa y seguridad. La mayor parte del sector son empresas privadas, aunque existe algún caso singular de titularidad pública, como Navantia, dedicada a la construcción naval, tanto civil como militar, creada en 2005 al segregarse los activos de otra empresa pública, el Grupo IZAR.

Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, el número de exportaciones de material de defensa ha ido incrementando notablemente durante los últimos años. Más de la mitad de las exportaciones de armas españolas durante el año 2018 y el primer semestre de 2019 tuvieron como receptores países pertenecientes a la OTAN o a la Unión Europea. En 2017 se superaron los 4.300 millones de euros, tras varios años de alzas en este mercado. Por el contrario, en 2018 se vendieron armas por valor de 3.720,4 millones de euros, lo que supuso un 14,4% menos. En el primer semestre de 2019, no obstante, se registró una mejora, alcanzando los 2.413 millones de euros, lo que constituye un aumento del 41.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que se refiere al comercio con Latinoamérica, entre 2014 y 2018 España vendió a la región material militar por valor de 691,2 millones de euros, cifra que supone un 3,6% del total de 19.042 millones exportados por España en concepto de armas.

En el conjunto de los cinco años, el primer importador fue México, que con compras por valor de 171,4 millones de euros (de los cuales 140,9 millones correspondieron solo a 2015), adquirió la cuarta parte (24,8%) del material de defensa vendido por España a América Latina en ese lustro. Como segundo país destaca Ecuador, con 155, 7 millones y un 22,5% (algo más de la mitad –85,9 millones– fueron compras realizadas solo en 2014). Sigue Brasil, que hizo adquisiciones más regulares a lo largo de este tiempo, con 111,8 millones y un 16,1%); Perú, con 99,5 millones y 14,4% (la mayor cuantía –78,4 millones– se ejecutó en 2017), y Colombia, con 59,5 millones y 8,6%.

Algunos países

México figura como primer comprador de material de defensa español en los últimos cinco años (2014 y 2018) debido a las compras realizadas en 2015, cuando adquirió cuatro aviones de transporte, por valor de 127,2 millones de euros. En 2018 únicamente importó 10,1 millones de euros en partes, piezas y repuestos para los aviones de fabricación española, equipos para motores de un avión derivado de un programa de cooperación europeo e instrumentos de un sistema de vigilancia aérea.

Brasil es de los países con una mayor diversidad de destino de sus importaciones. En recientes compras, el 19,7% fueron para empresa privadas, el 74,2% para las Fuerzas Armadas y el restante 5,9% fueron para particulares. En 2018 adquirió 7,9 millones de euros en pistolas, rifles y cargadores para particulares, así como visores diurnos, repuestos para vehículos blindados y repuestos de aviones de fabricación española y estadounidense para las Fuerzas Armadas.

Colombia importó en 2018 un total de 11 millones de euros en repuestos para mantenimiento de obuses de artillería, munición de artillería, repuestos para vehículos blindados de fabricación española y estadounidense, y piezas para aviones de transporte de fabricación española.

Venezuela era hasta hace pocos años un importante cliente para la industria armamentística española. Sin embargo, tras la deriva autoritaria que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro, las relaciones en este campo se han debilitado. Aún en 2015, España le vendió material de defensa por valor de 15,3 millones de euros, en unas operaciones que se vieron envueltas en polémica ya que parte del equipamiento exportado podía ser usado en la grave represión llevada a cabo contra los ciudadanos. Desde entonces, con el aumento de tensiones entre el régimen chavista y Estados Unidos o la Unión Europea, se han puesto una serie de restricciones a la exportación de este tipo de material a Venezuela. Así, las ventas pasaron de tener un valor de 3,3 millones de euros en 2017 a tan solo 44.000 euros en 2018, correspondientes al pago por repuestos y partes para la modernización de vehículos blindados de fabricación francesa, en una transacción que se aprobó antes de las restricciones comerciales de este tipo impuestas por la UE.

Los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Estado de Comercio distinguen entre las exportaciones autorizadas y las exportaciones realizadas. Las autorizaciones no siempre se materializan en ventas efectivas y en ocasiones estas se ejecutan en ejercicios posteriores. La diferencia es destacable especialmente en Venezuela, cuya situación política obligó a restringir exportaciones para ese país. En 2018 España suspendió cuatro licencias ya aprobadas para Caracas, relativas al mantenimiento de helicópteros y a la aportación de suministros y sistemas electroópticos. Además, se denegaron ampliaciones de contratos de modernización de carros de combate.

Bolivia y Nicaragua han dejado de comprar material de defensa a España: si entre 2014 y 2018 no hicieron compras, entre 2007 y 2013 importaron 1,5 millones y 62.000 euros, respectivamente.

Cuba, que tuvo un pico de compras en 2015, con 208.080 euros, en 2018 gastó 20.600 euros en pistolas y cañones de pistolas para la Policía.

1 de junio, 2020

ANÁLISIS / Salvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

La pandemia de COVID-19 que atraviesa España desde comienzos de este 2020 ha puesto de manifiesto el lugar común, no por repetido menos verdadero, de que el concepto de seguridad nacional ya no puede quedar limitado al estrecho marco de la defensa militar y demanda el concurso de todas las capacidades de la nación, coordinadas al más alto nivel posible que, en el caso de España, no es otro que el de la Presidencia del Gobierno a través del Consejo de Seguridad Nacional.[1]

En coherencia con este enfoque, nuestras Fuerzas Armadas se han visto directa y activamente involucradas en una emergencia sanitaria a priori alejada de las misiones tradicionales del brazo militar de la nación. Esta contribución militar, sin embargo, no hace sino responder a una de las misiones que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional encomienda a las Fuerzas Armadas, amén de a una larga tradición de apoyo militar a la sociedad civil en caso de catástrofe o emergencia.[2] En su ejecución, unidades de los tres Ejércitos han llevado a cabo cometidos tan variados y, aparentemente tan poco relacionados con su actividad natural, como la desinfección de residencias de ancianos o el traslado de cadáveres entre hospitales y morgues.

Esta situación ha agitado un cierto debate en círculos especializados y profesionales acerca del rol de las Fuerzas Armadas en los escenarios de seguridad presentes y futuros. Desde distintos ángulos, algunas voces claman por la necesidad de reconsiderar las misiones y dimensiones de los Ejércitos, para alinearlas con estas nuevas amenazas, no con el de la guerra clásica entre estados.

Esta visión parece tener uno de sus puntos de apoyo en la constatación, aparentemente empírica, de la práctica ausencia de conflictos armados convencionales –entendiendo como tales aquellos que enfrentan entre sí ejércitos con medios convencionales maniobrando en un campo de batalla– entre estados que se vive actualmente. A partir de esta realidad, se concluye que esta forma de conflicto estaría prácticamente desterrada, siendo poco más que una reliquia histórica reemplazada por otras amenazas menos convencionales y menos “militares” como las pandemias, el terrorismo, el crimen organizado, las noticias falsas, la desinformación, el cambio climático o las cibernéticas.

El corolario resulta evidente: es necesario y urgente repensar las misiones, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas, pues su configuración actual está pensada para confrontar amenazas convencionales caducas, y no para las que se dibujan en el escenario de seguridad presente y futuro.

Un análisis crítico de esta idea muestra, sin embargo, una imagen algo más matizada. Desde un punto de vista meramente cronológico, la todavía inconclusa guerra civil siria, ciertamente compleja, está más cerca de un modelo convencional que de cualquiera de otro tipo y, desde luego, las capacidades con las que Rusia hace sentir su influencia en esta guerra apoyando al régimen de Assad, son plenamente convencionales. En 2008, Rusia invadió Georgia y ocupó Osetia del Sur y Abjasia mediante una operación ofensiva convencional. En 2006, Israel tuvo que hacer frente en el Sur del Líbano a un enemigo híbrido como Hezbollah –de hecho, fue este el modelo escogido por Hoffman como prototipo para acuñar el término “híbrido”–, que combinó elementos de guerra irregular con otros plenamente convencionales.[3] Antes aún, en 2003, los Estados Unidos invadieron Irak mediante una amplia ofensiva acorazada.[4]

Si se elimina el caso de Siria, considerándolo dudosamente clasificable como guerra convencional, todavía puede argumentarse que el último conflicto de esta naturaleza –que, además, implicó ganancia territorial– tuvo lugar hace tan solo doce años; un período de tiempo lo suficientemente corto como para pensar que puedan extraerse conclusiones que permitan descartar la guerra convencional como un procedimiento cuasi extinto. De hecho, el pasado ha registrado períodos más largos que este sin confrontaciones significativas, que bien podrían haber hecho llegar a conclusiones similares. En tiempos de la Roma Imperial, por ejemplo, la época Antonina (96-192 d.C.), supuso un largo período de Pax Romana interior alterado brevemente por las campañas de Trajano en Dacia. Más recientemente, tras la derrota de Napoleón en Waterloo (1815), las potencias centrales de Europa vivieron un largo período de paz de nada menos que treinta y nueve años.[5] Huelga decir que el final de ambos períodos estuvo marcado por el retorno de la guerra al primer plano.

Puede aducirse que la situación ahora es diferente, pues la humanidad actual ha desarrollado un rechazo moral hacia la guerra como un ejercicio destructivo y, por ende, no ético e indeseable. Esta postura, netamente Occidente-céntrica –valga el neologismo– o, si se prefiere, Eurocéntrica, toma la parte por el todo y asume esta visión como unánimemente compartida a nivel global. Sin embargo, la experiencia del Viejo Continente, con un largo historial de destructivas guerras entre sus estados, con una población altamente envejecida, y con poco apetito por mantenerse como un jugador relevante en el Sistema Internacional, puede no ser compartida por todo el mundo.

El rechazo occidental a la guerra puede ser, además, más aparente que real, guardando una relación directa con los intereses en juego. Cabe pensar que, ante una amenaza inmediata a su supervivencia, cualquier estado europeo estaría dispuesto a ir a la guerra, incluso a riesgo de verse convertido en un paria sometido al ostracismo del Sistema Internacional. Si, llegado ese momento, tal estado hubiera sacrificado su músculo militar tradicional en pos de la lucha contra amenazas más etéreas, tendría que pagar el precio asociado a tal decisión. Téngase en cuenta que los estados eligen sus guerras sólo hasta cierto punto, y que pueden verse forzados a ellas, incluso en contra de su voluntad. Como decía Trotsky, “puede ser que usted no esté interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en usted”.

El análisis de los períodos históricos de paz antes referido sugiere que, en ambos casos, fueron posibles por la existencia de un poder moderador más fuerte que el de las entidades políticas que componían el Imperio Romano y la Europa de después de Napoleón. En el primer caso, este poder habría sido el de la propia Roma y sus legiones, suficiente para garantizar el orden interno del imperio. En el segundo, las potencias europeas, enfrentadas por muchas razones, se mantuvieron, no obstante, unidas contra Francia ante la posibilidad de que las ideas de la Revolución Francesa se extendieran y socavaran los cimientos del Antiguo Régimen.

Hoy en día, y aunque resulte difícil encontrar una relación causa-efecto verificable, es plausible pensar que esa fuerza “pacificadora” la proporcionan el poder militar norteamericano y la existencia de armas nucleares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han proporcionado un paraguas de seguridad efectivo bajo cuya protección Europa y otras regiones del mundo han quedado libres del flagelo de la guerra en sus territorios, desarrollando sentimientos de rechazo extremo hacia cualquiera de sus formas.

Sobre la base de su inigualable poder militar, los Estados Unidos –y nosotros con ellos– han podido desarrollar la idea, avalada por los hechos, de que ningún otro poder va a ser tan suicida como para enfrentarse al suyo en una guerra convencional abierta. La conclusión está servida: la guerra convencional –contra los Estados Unidos, cabría añadir– se hace, en la práctica, impensable.

Esta conclusión, sin embargo, no está fundada en una preferencia moral, ni en la convicción de que otras formas de guerra o de amenaza sean más eficaces sino, lisa y llanamente, en la constatación de que, ante el enorme poder convencional de Norteamérica, no cabe sino buscar la asimetría y confrontarlo por otros medios. Parafraseando a Conrad Crane, “hay dos tipos de enemigo: el asimétrico y el estúpido”.[6]

Es decir, el poder militar clásico es un elemento disuasorio de primer orden que ayuda a explicar la baja recurrencia de la guerra convencional. No es sorprendente que, incluso autores que predican el fin de la guerra convencional aboguen porque los Estados Unidos conserven su capacidad para la misma.[7]

Desde Norteamérica, esta idea ha permeado al resto del mundo o, al menos, al ámbito cultural europeo, donde se ha convertido en una verdad que, so capa de realidad incontestable, obvia la posibilidad de que sean los Estados Unidos quienes inicien una guerra convencional –como ocurrió en 2003–, o la de que esta se produzca entre dos naciones del mundo, o en el interior de una de ellas, en zonas en las que el conflicto armado continúa siendo una herramienta aceptable.

En un ejercicio de cinismo, podría decirse que tal posibilidad no cambia nada, pues no nos incumbe. Sin embargo, en el actual mundo interconectado, siempre existirá la posibilidad de que nos veamos forzados a una intervención por razones éticas, o de que nuestros intereses de seguridad se vean afectados por lo que suceda en países o regiones a priori distantes geográfica y geopolíticamente de nosotros, y de que, probablemente de la mano de nuestros aliados, nos veamos envueltos en alguna guerra clásica.

Aunque sigue vigente, el compromiso del poder militar estadounidense con la seguridad Occidental se encuentra sometido a fuertes tensiones derivadas del hecho de que Norteamérica es cada vez más renuente a asumir por sí sola esta función, y exige a sus socios que hagan un mayor esfuerzo en beneficio de su propia seguridad. No estamos sugiriendo aquí que el vínculo transatlántico vaya a romperse de forma inmediata. Parece sensato, no obstante, pensar que su mantenimiento tiene un coste para nosotros que nos puede arrastrar a algún conflicto armado. Cabe preguntarse, además, qué podría pasar si algún día faltara el compromiso norteamericano con nuestra seguridad y hubiéramos transformado nuestras Fuerzas Armadas para orientarnos exclusivamente a las “nuevas amenazas,” prescindiendo de una capacidad convencional que, sin duda, disminuiría el coste en que alguien tendría que incurrir si decidiera atacarnos con ese tipo de medios.

Una última consideración tiene que ver con lo que parece ser el imparable ascenso de China al rol de actor principal en el Sistema Internacional, y con la presencia de una Rusia cada vez más asertiva, y que demanda volver a ser considerada como una gran potencia global. Ambas naciones, especialmente la primera, se encuentran en un claro proceso de rearme y modernización de sus capacidades militares, convencionales y nucleares que no augura, precisamente, el fin de la guerra convencional entre estados.

A esto hay que añadir los efectos de la pandemia, todavía difíciles de vislumbrar, pero entre los que asoman algunos aspectos inquietantes que conviene no perder de vista. Uno de ellos es el esfuerzo de China para posicionarse como el auténtico vencedor de la crisis, y como la potencia internacional de referencia en el caso de que se repita una crisis global como la presente. Otro es la posibilidad de que la crisis resulte, al menos temporalmente, en menos cooperación internacional, no en más; que asistamos a una cierta regresión de la globalización; y que veamos erigirse barreras a la circulación de personas y bienes en lo que sería un refuerzo de la lógica realista como elemento regulatorio de las relaciones internacionales.

En estas circunstancias, es difícil predecir la evolución futura de la “trampa de Tucídides” en la que nos encontramos en la actualidad por mor del ascenso de China. Es probable, sin embargo, que traiga consigo mayor inestabilidad, con la posibilidad de que ésta escale hacia algún conflicto de tipo convencional, sea este entre grandes potencias o por medio de proxies. En tales circunstancias, parece aconsejable estar preparados para el caso en el que se materialice la hipótesis más peligrosa de un conflicto armado abierto con China, como mejor forma de evitarlo o, al menos, de hacerle frente para preservar nuestra forma de vida y nuestros valores.

Por último, no puede pasarse por alto la capacidad que muchas de las “nuevas amenazas” –calentamiento global, pandemias, etc– encierran como generadores o, por lo menos, catalizadores, de conflictos que, estos sí, pueden derivar en una guerra que bien podría ser convencional.

De todo lo anterior se concluiría, por tanto, que, si es cierto que la recurrencia de la guerra convencional entre estados es mínima hoy en día, parece aventurado pensar que esta pueda ser arrumbada en algún oscuro ático, como si de una antigua reliquia se tratara. Por remota que parezca la posibilidad, nadie está en condiciones de garantizar que el futuro no traerá una guerra convencional. Descuidar la capacidad de defensa contra la misma no es, por tanto, una opción prudente, máxime si se tiene en cuenta que, de necesitarse, no se puede improvisar.

La aparición de nuevas amenazas como las referidas en este artículo, quizás más acuciantes, y muchas de ellas no militares o, al menos, no netamente militares, es innegable, como también lo es la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de considerarlas y de adaptarse a ellas, no sólo para maximizar la eficacia de su contribución al esfuerzo que la nación haga contra las mismas, sino también por una simple cuestión de autoprotección.

Esa adaptación no pasa, en nuestra opinión, por abandonar las misiones convencionales, auténtica razón de ser de las Fuerzas Armadas, sino por incorporar cuantos elementos nuevos de las mismas sea necesario, y por garantizar el encaje de los Ejércitos en el esfuerzo coordinado de la nación, contribuyendo al mismo con los medios de que disponga, considerando que, en muchos casos, no serán el elemento de primera respuesta, sino uno de apoyo.

Este artículo no argumenta –no es su objetivo– ni a favor ni en contra de la necesidad que pueda tener España de repensar la organización, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas a la vista del nuevo escenario de seguridad. Tampoco entra en la cuestión de si debe hacerlo de manera unilateral, o de acuerdo con sus aliados de la OTAN, o buscando complementariedad y sinergia con sus socios de la Unión Europea. Entendiendo que corresponde a los ciudadanos decidir qué Fuerzas Armadas quieren, para qué las quieren, y qué esfuerzo en recursos están dispuestos a invertir en ellas, lo que este artículo postula es que la seguridad nacional está mejor servida si quienes tienen que decidir, y con ellos las Fuerzas Armadas, continúan considerando la guerra convencional, enriquecida con multitud de nuevas posibilidades, como una de las posibles amenazas a las que puede tener que enfrentarse la nación. Redefiniendo el adagio: Si vis pacem, para bellum etiam magis.[8]

[1] Ley 36/2015, de Seguridad Nacional.

[2] De acuerdo con el Artículo 15. 3 de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, “Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.” A menudo se habla de estos cometidos como de “apoyo a la sociedad civil.” Este trabajo huye conscientemente de utilizar esa terminología, pues obvia que eso es lo que hacen las Fuerzas Armadas siempre, incluso cuando combaten en un conflicto armado. Más correcto es añadir el calificativo “en caso de catástrofe o emergencia.”

[3] Frank G. Hoffman. Conflict in the 21st Century; The Rise of Hybrid Wars, Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 2007. Sobre el aspecto convencional de la guerra de Israel en Líbano en 2006 ver, por ejemplo, 34 Days. Israel, Hezbollah, and the War in Lebanon, London: Palgrave MacMillan, 2009.

[4] La respuesta de Saddam contuvo un importante elemento irregular pero, por diseño, se basaba en las Divisiones de la Guardia Nacional Republicana, que ofreció una débil resistencia de medios acorazados y mecanizados.

[5] Azar Gat, War in Human Civilization, (Oxford: Oxford University Press, 2006), 536. Este cálculo excluye a las periféricas España e Italia, que sí vivieron períodos de guerra en este lapso.

[6] El Dr. Conrad C. Crane es Director de los Servicios Históricos del U.S. Army Heritage and Education Center en Carlisle, Pennsylvania, y autor principal del celebérrimo de la obra “Field Manual 3-24/Marine Corps Warfighting Publication 3-33.5, Counterinsurgency.”

[7] Jahara Matisek y Ian Bertram, “The Death of American Conventional Warfare,” Real Clear Defense, November 6th, 2017. (accedido el 28 de mayo de 2020).

[8] “Si quieres la paz, prepárate aún más para la guerra.”

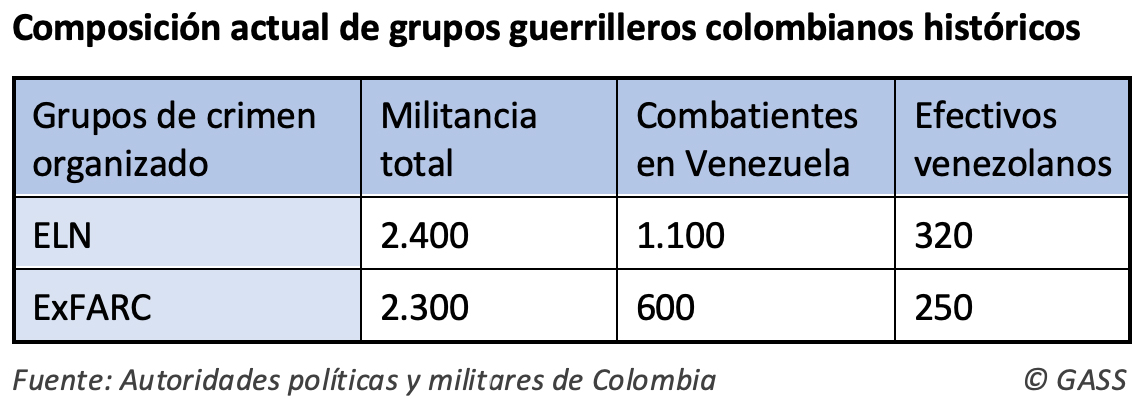

El carácter de guerrilla binacional colombo-venezolana aporta al régimen de Maduro otra fuerza de choque frente a un hostigamiento militar exterior o golpe

-

El ELN ha llegado a unos 2.400 combatientes entre ambos países; su principal financiación viene ahora de los negocios ilícitos en Venezuela, como droga y minería ilegal

-

Las disidencias de las FARC suman al menos 2.300 efectivos; el grupo con mayor proyección es el liderado en Venezuela por Iván Márquez, ex número dos de las FARC

-

‘Elenos’ y exFARC cooperan operativamente en ciertas actividades promovidas por el régimen de Maduro, pero no está clara su futura convergencia orgánica

![Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo] Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo]](/documents/10174/16849987/sra-2020-eln-exfarc-blog.jpg)

▲ Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo]

INFORME SRA 2020 / María Gabriela Farjardo [versión en PDF]

MAYO 2020—La consolidación de los dos principales grupos guerrilleros colombianos –el ELN y algunos restos de las antiguas FARC– como fuerzas activas también en Venezuela, articulándose así como grupos colombo-venezolanos, constituye una de los principales notas de 2019 en el ámbito de la seguridad regional americana.

Ambos grupos tendrían unos 1.700 efectivos en Venezuela (dos tercios serían del ELN), de los cuales la tercera parte (570) corresponderían a reclutamiento hecho entre venezolanos. Utilizados por el régimen chavista para adiestramiento guerrillero de sus fuerzas irregulares y como vanguardia de choque en caso de hostigamiento militar exterior o golpe, los elenos y los exFarc están volcados en el narcotráfico, el contrabando y la extracción de oro y demás minería ilegal, tanto en las zonas próximas a la frontera con Colombia, donde han operado durante muchos años, como en puntos del interior venezolano, como los estados Amazonas y Bolívar, de riqueza minera.

Tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó un proceso de expansión que le permitió llenar el vacío dejado por las FARC en diversas actividades ilícitas, si bien su estimado número de 2.400 efectivos queda lejos de los más de 8.000 que tenían las FARC en el momento de su desmovilización. Aunque ha debido competir con residuos de las FARC que siguen activos como elementos mafiosos, el ELN se ha convertido en la principal guerrilla de Colombia, también centrada en el crimen organizado. El atentado cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 en Bogotá contra la Escuela de Cadetes de Policía, en el que murieron 22 personas, supuso el final de un agónico diálogo de paz con el gobierno y una huida hacia adelante como organización delictiva.

En ese proceso, el ELN ha ido implantándose también en Venezuela, no ya solo en zonas fronterizas y como lugar de refugio y escondite como antes, sino en otras partes del vecino país y como ámbito de actividad. Lo mismo ha ocurrido con los disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, que el 29 de agosto anunciaron su vuelta a las armas, en un vídeo grabado presumiblemente en Venezuela. El interés del régimen de Nicolás Maduro de contar con el auxilio de elementos armados de esas características ha propiciado que el ELN y los exFARC de Márquez, que era el número 2 de las FARC y su jefe negociador en las negociaciones de paz sostenidas en La Habana, hayan pasado a ser grupos binacionales, con reclutamiento también de venezolanos.

ELN

La creciente presencia de esos grupos en Venezuela ha sido señalada por las autoridades colombianas. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, indicó a mediados de año que unos 1.100 miembros del ELN (algo más del 40% de 2.400 combatientes que tiene esa organización, si bien otras fuentes consideran baja esta cifra total) se refugiaban en Venezuela y que el grupo albergaba en sus filas al menos a 320 ciudadanos venezolanos.

Por su parte, a su paso por la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre, el presidente Iván Duque elevó la presencia del ELN en Venezuela a 1.400 efectivos. Duque indicó que existían 207 puntos geográficos controlados por el ELN en suelo venezolano, entre los que existían diversos campos de entrenamiento y veinte pistas de aterrizaje para el narcotráfico, según se documentaba en un polémico dossier que no se entregó a la opinión público por contener alguna prueba fotografía errónea.

Unos días previos, el canciller Carlos Holmes Trujillo expuso ante la OEA la ubicación de frentes del ELN y de disidencias de las FARC en Venezuela y se refirió a sus estrechas conexiones con el régimen chavista. “Los vínculos se harían con miembros de las fuerzas armadas, la guardia nacional, la inteligencia militar, así como con grupos irregulares como la Fuerza Bolivariana de Liberación”, dijo.

Otros detalles fueron investigados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en su informe afirmaba que el ELN se financia por medio de actividades delictivas como la extorsión y mantiene el control del contrabando de la gasolina y de la minería en varias regiones de Colombia y Venezuela. En territorio venezolano, con una presencia en al menos doce de sus 24 estados, destaca el control de minas de oro en el estado Bolívar a cientos de kilómetros de la frontera con Colombia, y las actividades de extracción de coltán en el estado Amazonas. Estos actos ilícitos supondrían el 70 por ciento de sus ganancias según información atribuida a la inteligencia colombiana. De esta manera, la base de operaciones del ELN en Venezuela sería actualmente la mayor fuente de ingresos del grupo insurgente.

Disidencias de las FARC

En cuanto a las disidencias de las FARC, a mitad de 2019 fuentes gubernamentales colombianas las cifraron en unos 2.300 individuos (incluye elementos no desmovilizados, otros que regresaron a las armas y nuevo reclutamiento). Si bien se trata de una cifra próxima a la ofrecida para el ELN, hay que tener en cuenta que las disidencias de las FARC están atomizadas.

Unos 600 de ellos se encontrarían en Venezuela, incluyendo unos 250 venezolanos que habrían engrosado sus filas (casi el 10% de su fuerza total). Aunque se trata de grupos separados que operan pro su cuenta, la mayor atención ha sido para el liderado por Iván Márquez, por su coordinación con el régimen de Maduro. Un episodio protagonizado por este grupo fue el presunto intento de asesinato en Colombia de Rodrigo Londoño, que dirigió las FARC como Timochenko y que se ha mantenido fiel a los acuerdos de paz. Londoño acusó a Márquez y El Paisa de ordenar la acción, frustrada por las fuerzas de seguridad colombiana y desvelada en enero de 2020, para que otros exguerrilleros volvieran a las armas al quedarse sin liderazgo en la vida civil.

Documentación interna de los servicios secretos venezolanos difundida por Semana ponen de manifiesto la estrecha colaboración entre el gobierno de Maduro, el ELN y las exFARC. “El régimen pasó de esconder guerrilleros prófugos, a comienzos de la década de 2000, a servir de sede de operaciones de estos grupos. No solo se preparan militarmente, sino que entrenan a las milicias y a los llamados colectivos en tácticas y estrategias de guerra de guerrilla”, indicó el semanario.

Todo esto está produciendo una convergencia operativa en Venezuela entre el ELN y las exFARC. Sin embargo, la situación no tiene por qué conducir a una fusión de ambos grupos, que en Colombia mantienen sus diferencias, alentadas además por las aspiraciones de las distintas partidas delictivas en que se han dividido las disidencias de las FARC, de las que por algo se habla en plural.

Por otro lado, la implementación de los Acuerdos de Paz se vio enmarcada en 2019 en un creciente clima de inseguridad provocado por el asesinato a lo largo del año de 77 exguerrilleros de las FARC (suman 173 desde la firma de la paz en 2016) y de 86 líderes sociales locales, según el informe del secretario general de la ONU, António Guterres. Organizaciones colombianas elevan esta última cifra, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que habla de 282 homicidios, muchas veces vinculados al intento de sustituir la coca por cultivos legales en regiones donde el narcotráfico está activo. En cualquier caso, se trata de un descenso respecto a 2018, algo que cabe atribuir a que los nueva distribución territorial de los grupos armados ya se ha consolidado y cuentan con menos resistencia efectiva.

El Comando Sur de Estados Unidos destaca el interés iraní en la consolidación de las redes de inteligencia y financiación de Hezbolá en la región

-

A lo largo de 2019 Rosneft extremó su control sobre PDVSA, llegando a comercializar el 80% de la producción, pero las sanciones estadounidenses obligaron a su marcha del país

-

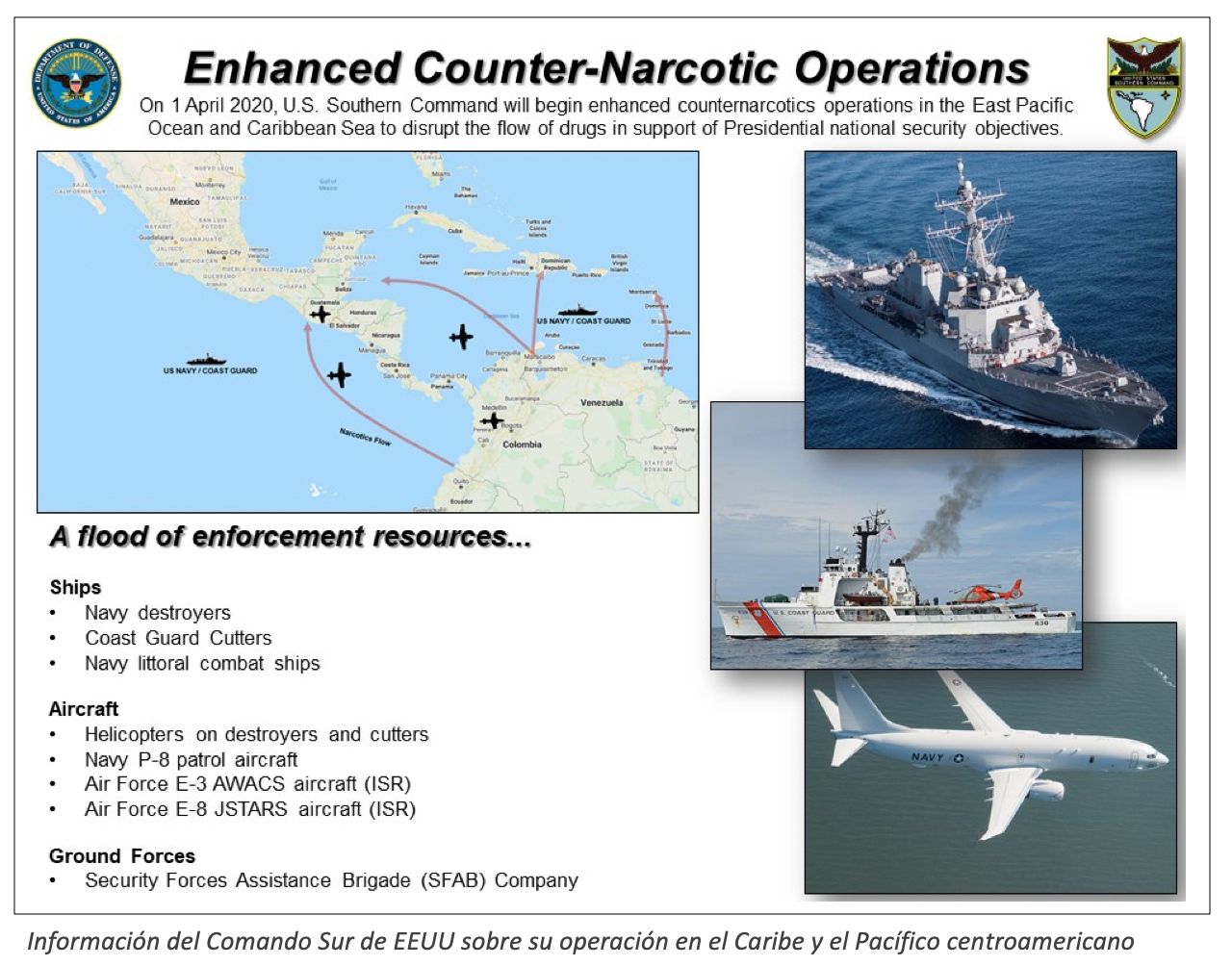

La llegada de efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní se produce en medio de un despliegue naval y aéreo de EEUU en el Caribe, no lejos de las aguas de Venezuela

-

Los iraníes, acuciados de nuevo por las sanciones de Washington, vuelven a país que les ayudó a burlar el cerco internacional durante la era de la alianza Chávez-Ahmadineyab

![Nicolás Maduro y el presiente iraní, Hassan Rouhani, en un encuentro en Teherán en 2015 [Hossein Zohrevand, Tasnim News Agency] Nicolás Maduro y el presiente iraní, Hassan Rouhani, en un encuentro en Teherán en 2015 [Hossein Zohrevand, Tasnim News Agency]](/documents/10174/16849987/sra-2020-venezuela-iran-blog.jpg)

▲ Nicolás Maduro y el presiente iraní, Hassan Rouhani, en un encuentro en Teherán en 2015 [Hossein Zohrevand, Tasnim News Agency]

INFORME SRA 2020 / Emili J. Blasco [versión en PDF]

MAYO 2020—En poco tiempo Venezuela ha pasado de depender de los créditos de China, a echarse en manos del sector energético ruso (como quedó especialmente de manifiesto en 2019) y luego a pedir la ayuda de los técnicos petroleros de Irán (como se ha visto a comienzos de 2020). Si los créditos públicos chinos se suponía que iban a mantener en funcionamiento el país, el auxilio de Rosneft ya solo pretendía salvar la petrolera nacional, PDVSA, mientras que la ayuda de la Guardia Revolucionaria iraní únicamente busca reactivar algunas refinerías. Cada vez quien asiste a Venezuela tiene una talla menor y el propósito es más reducido.

En apenas diez años los grandes bancos públicos chinos otorgaron 62.200 millones de dólares de créditos al gobierno de Venezuela. El último de los 17 créditos llegó en 2016; desde entonces Pekín ha desoído los golpes que Nicolás Maduro ha dado a su puerta. Aunque ya desde 2006 el chavismo había recibido también créditos de Moscú, (unos 17.000 millones de dólares, para la compra de armas a la propia Rusia), Maduro se volcó en las súplicas a Vladimir Putin cuando la ayuda china terminó. Sin querer tampoco dar más créditos, el Kremlin articuló otro modo de auxiliar al régimen que al mismo tiempo asegurara el cobro inmediato de beneficios. Así comenzó la implicación directa de Rosneft en diversos aspectos del negocio petrolero venezolano, más allá de la explotación específica de algunos campos.

Ese mecanismo tuvo especial relevancia en 2019, cuando las progresivas sanciones de Estados Unidos sobre la actividad petrolera de Venezuela comenzaron a tener un gran efecto. Para burlar las sanciones a PDVSA, Rosneft se convirtió en comercializadora del petróleo venezolano, controlando la puesta en el mercado de la mayor parte de la producción total (entre el 60% y el 80%).

La amenaza de Washington de castigar también a Rosneft hizo que esta compañía derivara el negocio a dos subsidiarias, Rosneft Trading y TNK Trading International, que a su vez dejaron esa actividad cuando Estados Unidos las señaló. A pesar de que Rosneft sirve generalmente los intereses geopolíticos del Kremlin, el hecho de que en su accionariado esté BP o fondos de Qatar obliga a que la compañía no arriesgue tan fácilmente su cuenta de resultados.

La marcha de Rosneft, que por otra parte tampoco vio sentido económico a seguir implicándose en reactivar las refinerías venezolanas, cuya parálisis ha sumido al país en una generalizada falta de suministro de carburante a la población, dejó a Maduro sin muchas opciones. Los rusos abandonaron la refinería de Armuy a finales de enero de 2020 y al mes siguiente ya había iraníes retomando el intento de ponerla en funcionamiento. En unas semanas se hacía pública la nueva implicación de Irán en Venezuela: Tarek el Assami, el dirigente chavista con mayores conexiones con Hezbolá y el mundo chií, fue nombrado ministro del Petróleo en abril, y en mayo cinco cargueros llevaron fuel y presumiblemente maquinaria de refinación de Irán a Venezuela.

El suministro no resolvía mucho (la gasolina apenas serviría para el consumo de pocas semanas) y difícilmente los técnicos iraníes, parte de ellos al menos dirigidos por la Guardia Revolucionaria, iban a poder arreglar el problema de refinación. Mientras, Teherán lograba a cambio importantes cargamentos de oro como pago a sus servicios (nueve toneladas, según la Administración Trump). En los transportes intervino la compañía aérea iraní Mahan, utilizada por la Guardia Revolucionaria en sus operaciones.

Así, ahogado por el nuevo esquema de sanciones impuesto por Donald Trump, Irán volvía a Venezuela en busca de oxígeno económico y también de colaboración política frente a Washington, como cuando Mahmud Ahmadineyad se alió con Hugo Chávez para aliviar las restricciones del primer régimen de sanciones que padecía la nación islámica.

Despliegue naval y aéreo de EEUU

La «injerencia» de Irán en el Hemisferio Occidental ya había sido mencionada, entre el elenco de riesgos para la seguridad regional, en la comparecencia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, en el Capitolio de Washington (en enero acudió al Senado y el marzo a la Cámara de Representantes, con un mismo discurso escrito). Faller se refirió sobre todo al uso que Irán hace de Hezbolá, cuya presencia en el continente se ha visto ayudada por el chavismo desde hace años. Según el almirante, esa actividad vinculada a Hezbolá «permite a Irán recoger inteligencia y llevar a cabo planes de contingencia para posibles ataques de represalia contra Estados Unidos y/o intereses occidentales».

No obstante, lo novedoso de la intervención de Faller estuvo en otros dos asuntos. Por un lado, por primera vez el jefe del Comando Sur situaba el riesgo de China por delante del de Rusia, en un contexto de creciente rivalidad entre Washington y Pekín, que también se manifiesta en la toma de posiciones de las inversiones en chinas en obras de infraestructura estratégicas de la región.

Por otro lado, anunció un próximo «aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio», algo que comenzó a tener lugar a finales de marzo de 2020 cuando embarcaciones y aviones estadunidenses se desplegaron en el Caribe y el Pacífico para reforzar la lucha contra el narcotráfico. En el contexto de su discurso, esa mayor actividad militar en la región se entendía como un necesario aviso hacia los países extrahemisféricos.

«Por encima de todo, en esta lucha lo que importa es la presencia persistente», dijo, «tenemos que estar presentes en el campo para competir, y tenemos que competir para ganar». En concreto, propuso más actuaciones y maniobras conjuntas con otros países de la región y la «rotación recurrente de pequeños equipos de fuerzas operaciones especiales, soldados, marineros, pilotos, marines, guardas costeros y personal de la Guardia Nacional para ayudarnos a fortalecer esas colaboraciones».

Pero la llegada de barcos de Estados Unidos cerca de las aguas de Venezuela, apenas unos días después de que el 26 de marzo se anunciara desde Nueva York y Miami la apertura de una macrocausa judicial por narcotráfico y otros delitos contra los principales dirigentes chavistas, entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dio a ese despliegue militar una connotación de cerco físico al régimen chavista.

Ese despliegue dio también cierto contexto a otros dos desarrollos ocurridos poco después, ofreciendo lecturas equivocadas: la fracasada Operación Gedeón, el 3 de mayo, de un grupo de mercenarios que aseguraron tener la intención de infiltrarse en el país para Maduro (las mayores capacidades de transmisiones adquiridas por EEUU en la zona, gracias a sus maniobras, en principio no fueron empleadas en esa operación), y la llegada de los buques de Irán a finales de mes (el despliegue estadounidense hizo sospechar que Washington podía interceptar el avance de los navíos, cosa que no sucedió).

La seguridad regional americana ha tenido su foco de preocupación en el último año en Venezuela. Repasamos además la venta de armas de Rusia y España a la región, la presencia latinoamericana en misiones de paz, la droga en Perú y Bolivia y los homicidios en México y Brasil

![Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores] Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]](/documents/10174/16849987/sra-2020-resumen-ejecutivo-blog.jpg)

▲ Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2020 / Resumen ejecutivo [versión en PDF]

MAYO 2020—A lo largo de 2019, Latinoamérica tuvo varios focos de tensión –violentas protestas callejeras contra medidas económicas en Quito, Santiago de Chile y Bogotá, y contra decisiones políticas en La Paz y Santa Cruz, por ejemplo–, pero a medida que esos conflictos fueron apaciguándose (en algunos casos, solo temporalmente) emergió de nuevo el constante problema de Venezuela como epicentro de inseguridad en la región.

Reducida a mínimos la migración centroamericana a Estados Unidos por las restrictivas medidas de la Administración Trump, han sido los migrantes venezolanos quienes sobre todo han seguido llenando los arcenes de las carreteras sudamericanas desplazándose de un país a otro, sumando ya más de cinco millones de refugiados. Las dificultades que ese incremento de población conlleva para los países de acogida indujo a varios de ellos a aumentar su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, aprobando en la OEA la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Pero eso no empujó a Maduro fuera del poder, como tampoco la asunción en enero de 2019 por parte de Juan Guaidó del cargo de presidente encargado de Venezuela (reconocido por más de cincuenta países), el fallido golpe de mano de unos meses después o la supuesta invasión de la Operación Gedeón de mayo de 2020.

Aunque Maduro parezca estabilizado, el trasfondo geopolítico se ha ido moviendo. El año 2019 vio cómo Rosneft se afianzaba en Venezuela como brazo del Kremlin, una vez China se había alejado como aportadora de créditos. El riesgo de no recobrar todo lo prestado hizo que Rusia actuara a través de Rosneft, obteniendo el beneficio de comercializar hasta el 80% del petróleo del país. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos finalmente forzaron la marcha de la energética rusa, de forma que a comienzos de 2020 a Maduro no le quedó otro gran socio extrahemisférico al que acudir que Irán. La república islámica, sometida a su vez a un segundo régimen sancionador, volvía así a la estrecha relación que mantuvo con Venezuela en el primer periodo de castigo internacional, cultivada por el tándem Chávez-Ahmadineyad.

Esa presencia iraní es seguida con atención por Estados Unidos (coincide con un despliegue del Comando Sur en el Caribe), siempre alerta ante cualquier impulso que Hezbolá –proxy iraní– pueda recibir en la región. En realidad, 2019 supuso un importante salto en la disposición de los países latinoamericanos contra esa organización, pues varios de ellos la calificaron por primera vez de terrorista. Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras aprobaron esa declaración, a raíz de cumplirse en julio el 25 aniversario del atentado contra la AMIA, atribuido a Hezbolá. Brasil y Guatemala se comprometieron a hacerlo en breve. Con ese señalamiento varios de esos países erigieron listas de organizaciones terroristas, lo que permite aunar estrategias.

La desestabilización de la región por la situación en Venezuela tiene una clara manifestación en la acogida y promoción en ese país de las guerrillas colombianas. En agosto el ex número dos de las FARC, Iván Márquez, y algún otro antiguo dirigente anunciaron, presumiblemente desde territorio venezolano, su vuelta a las armas. Tanto ese núcleo disidente de las FARC como el ELN habían comenzado a consolidarse a finales de año como grupos colombo-venezolanos, con operaciones no ya solo en la zona fronteriza de Venezuela, sino en el interior del país. Ambos grupos tienen en conjunto unos 1.700 efectivos en Venezuela, de los que casi 600 serían venezolanos reclutados, constituyendo con ello otra fuerza de choque al servicio de Maduro.

La salida rusa de Venezuela sucede en un momento de aparente menor actividad de Moscú en Latinoamérica. Ocurre así, desde luego, en el terreno de la venta de armas. Rusia, que se había convertido en un importante exportador de material militar a la región, ha visto disminuir sus ventas los últimos años. Si durante la década de oro del boom de las materias primas diversos países gastaron parte de sus importantes ingresos en la adquisición de armamento (lo que además coincidió con la propagación de la marea bolivariana, mejor relacionada con Moscú), el desplome del precio de las commodities y algunos cambios gubernamentales hicieron que en el periodo 2015-2019 Latinoamérica solo sea el destino del 0,8% del total de armas exportadas por Rusia. Estados Unidos ha recuperado su puesto de mayor vendedor al resto del continente.

España ocupa un destacado espacio en el mercado de armas, como séptimo exportador del mundo. Sin embargo, queda atrás en las preferencias de los países latinoamericanos, a los que vende menos material de defensa de lo que le correspondería por el volumen de comercio general que mantiene con ellos. No obstante, el nivel de ventas aumentó en 2019, tras un año de cifras especialmente bajas. En los últimos cinco años, España ha vendido a Latinoamérica el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales; en ese periodo, sus principales clientes fueron México, Ecuador, Brasil, Perú y Colombia.

La mejor dotación de equipamientos militares podría hacer pensar en una mayor participación en las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, quizá como modo de mantener activo un Ejército, en un contexto de falta de despliegues regionales. Sin embargo, del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU que había a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone solo un 3% del contingente total. Además, casi la mitad del personal era aportado por un país, Uruguay (45,5% de los efectivos regionales). Otro pequeño país, El Salvador (12%), es el siguiente en compromiso con las misiones, mientras que los grandes países están infrarrepresentados, singularmente México.

En cuanto a seguridad ciudadana, 2019 aportó la buena noticia de la reducción de los homicidios en Brasil, que descendieron en un 19,2% respecto al año anterior, en contraposición a lo ocurrido en México, donde subieron un 2,5%. Si en su primer año como presidente, Jair Bolsonaro se apuntaba un importante logro, gracias a la gestión del superministro de Seguridad Sérgio Moro (éxito empañado por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales), en su primer año Andrés Manuel López Obrador incumplía una de sus principales promesas electorales y era incapaz de quebrar la tendencia al alza en los homicidios que invariablemente se ha dado anualmente a lo largo de los mandatos de sus dos predecesores.

Por lo que respecta a lucha contra el narcotráfico, en 2019 se produjeron dos hechos especialmente positivos. Por un lado, la erradicación de cultivos de coca por primera vez en el VRAEM, la zona de mayor producción de Perú. Dada su complicada accesibilidad y la presencia de los reductos de Sendero Luminoso, la zona había quedado previamente al margen de las operaciones de este tipo. Por otro lado, el cambio presidencial en Bolivia significó, según Estados Unidos, un mayor compromiso de las nuevas autoridades en combatir el cultivo ilícito de coca e interceptar el transporte de droga que llega desde Perú. En los últimos años Bolivia se ha convertido en el gran distribuidor de cocaína de la mitad sur de Sudamérica, conectando la producción peruana y boliviana con los mercados de Argentina y sobre todo Brasil, y con sus puertos exportadores hacia Europa.

![Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR] Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR]](/documents/10174/16849987/informe-precovid-blog.jpg)

▲ Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR]

INFORME SRA 2020

Mayo 2020

PRESENTACIÓN

La pandemia del Covid-19 ha modificado radicalmente los supuestos de seguridad en todo el mundo. La emergencia del coronavirus pasó de China a Europa, luego a Estados Unidos y enseguida al resto del Hemisferio Occidental. Ya perjudicada económicamente por su dependencia de las exportaciones de commodities desde el comienzo del parón chino, Latinoamérica fue padeciendo las sucesivas restricciones de las distintas áreas geográficas, para finalmente entrar también en una crisis de producción y consumo y de catástrofe sanitaria y laboral. Previsiblemente la región será una de las más largamente castigadas, con efectos igualmente en el campo de la seguridad.

El presente informe anual, no obstante, atiende a la seguridad regional americana de 2019. Aunque en ciertos aspectos incluye hechos de principios de 2020, y por tanto algunos primeros efectos de la pandemia, la incidencia de esta en asuntos como la geopolítica regional, las dificultades presupuestarias de los estados, el crimen organizado o la seguridad ciudadana quedan para el informe del próximo año.

En la medida en que en recientes meses otros desarrollos que en 2019 afectaron a la seguridad se mostraron de algún modo transitorios, Venezuela se mantuvo como el principal foco de inseguridad regional durante el año pasado. En el informe analizamos el regreso de Irán al país caribeño, después de que primero China y después Rusia hayan preferido no ver perjudicados sus propios intereses económicos; también constatamos la consolidación del ELN y parte de las exFARC como grupos binacionales colombo-venezolanos.

Además, destacamos el avance en el señalamiento por primera vez de Hezbolá como grupo terrorista por varios países y aportamos cifras sobre la caída de la venta de armas de Rusia a Latinoamérica y sobre la relativa poca comercialización en la región del material de defensa producido por España. También cuantificamos la aportación de efectivos latinoamericanos a las misiones de paz de la ONU, así como el éxito de Bolsonaro y el fracaso de AMLO en la evolución de los homicidios en Brasil y México. En cuanto al narcotráfico, en 2019 se dio la primera operación de erradicación de cultivos de coca en el VRAEM, la zona de Perú más complicada en la lucha antinarcóticos.

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

El mayor foco de inseguridad de América Latina persiste en Venezuela

PRESENCIA EXTRAHEMISFÉRICA

Irán regresa a Venezuela como último resorte tras el fin de los créditos de China y Rusia

Emili J. Blasco

TERRORISMO ISLAMISTA

La designación de Hezbolá como terrorista a lo largo del Hemisferio Occidental aúna estrategias

Mauricio Cardarelli

GUERRILLAS

El ELN y las exFARC cuentan con 1.700 efectivos en Venezuela, con un tercio de reclutas locales

María Gabriela Fajardo

ARMS IMPORTS