Breadcrumb

Blogs

Entries with Categorías Global Affairs Orden mundial, diplomacia y gobernanza .

ENSAYO / Alejandro Palacios Jiménez

De acuerdo al artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los objetivos comunitarios se enmarcan en la promoción de la paz por medio del impulso de la libertad, seguridad y la justicia. Sin embargo, las situaciones de inestabilidad externas pueden hacer mermar la consecución de tales objetivos internos. ¿Será capaz la UE de dar una respuesta eficaz a tales situaciones sin traicionar a los valores que la crearon?

Este artículo trata de exponer los principales esfuerzos mediadores que realiza la Unión Europea como entidad supranacional. Este artículo no pretende, sin embargo, ofrecer un profundo análisis en el tema de la mediación, sino mostrar las principales instituciones que, a nivel europeo, intentan dar una respuesta a los conflictos a través de la mediación como proceso de resolución pacífica de (potenciales) controversias.

La mediación se ha vuelto cada vez más importante en su labor tanto de prevención como de resolución de conflictos en muchos ámbitos. El hecho de que la mediación resulte económicamente más viable que una guerra, y de que ésta permita llegar a situaciones más favorables para ambas partes, ha favorecido su uso para mitigar los conflictos. Consecuentemente, la UE está dándole una mayor importancia a la mediación, siendo la Unión Europea una de las instituciones supranacionales más importantes dedicadas a esta labor.

¿Qué se entiende por mediación? Este es un proceso alternativo de resolución de conflictos, fundamentado en el diálogo, a través del cual las partes implicadas, de manera voluntaria y confidencial, se reúnen con un mediador imparcial que les guiará a la hora de conseguir un acuerdo beneficioso para ambas partes. En resumen, mediar es ayudar a comunicarse. Aun teniendo esto claro, las distintas organizaciones que se dedican a ello difieren en la manera de llevarlo a cabo. En nuestro caso, la Unión aprovecha su carácter normativo y resiliencia para mediar en conflictos que podrían suponer inestabilidad cerca de sus fronteras externas mediante acuerdos, principalmente de carácter económico.

El compromiso de la UE con la mediación quedó plasmado por primera vez en el “Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities”, elaborado en 2009. Aunque la entrada en vigor del Tratado de Lisboa modificó su modus operandi, dicho documento sirvió para sentar las bases de los objetivos de la UE en materia de diálogo y cooperación. Por un lado, expandió la definición de mediación incorporando el diálogo y la facilitación y, por otro lado, trató a la mediación como “instrumento de respuesta primaria”, es decir, como un instrumento al cual recurrir en primera instancia. Además, el Concepto hace hincapié en incorporar la mediación como parte integral de la política exterior de la Unión para así desarrollarla de una manera más sistemática, en vez de concentrar estas acciones en meras misiones ad hoc.

El Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y en vigor desde 2009, permitió la creación de un Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) más eficiente, completo y cuasi-independiente, dentro del cual se desarrolló la Política Exterior de Seguridad y Común (PESC), haciendo posible un tratamiento más completo del tema de la resolución pacífica de controversias. De hecho, la PESC supuso una mejora de las capacidades de la UE en relación a, por un lado, los instrumentos diplomáticos y diálogo político, y, por otro lado, de la estrategia contra la proliferación de armas nucleares.

Este compromiso de la UE se plasma también en su implicación a diferentes niveles que difieren según la importancia que la UE otorgue a cada proceso. Existen dos vías de actuación: la primera hace referencia a la asistencia que la UE le brinda a la ONU en su labor particular para la prevención de conflictos. Esto lo hace mediante la aportación de tropas, agentes de policía y observadores internacionales sus operaciones, lo que supone un total de casi 6.000 efectivos, es decir, más del 6% del personal total. La vía alternativa es que la UE en sí misma ejerza de actor en el proceso a través de los Representantes Especiales de la Unión Europea (EUSRs, en inglés), diplomáticos elegidos por la Alta Representante para cumplir con un mandato específico. Un ejemplo de esto son las llamadas “CSDP Missions” relativas a la resolución del conflicto entre Albania y Macedonia, conocido como el acuerdo de Ohrid en 2001; así como en el Acuerdo de Paz de la región Aceh en 2005. En ocasiones es la Alta Representante la que directamente hace de mediadora en los conflictos, tal ha sido y es el caso de las charlas E3+3 con Irán sobre su programa nuclear o el diálogo Belgrado-Pristina.

En materia de actuación, la Unión Europea presenta estrategias tanto a largo como a corto plazo, dando prioridad las primeras.

La acción a largo plazo de la UE se centra en atacar las causas estructurales que impiden la vida pacífica en una región específica. Tales acciones se basan en la premisa de que la mayoría de los conflictos se deben a las diferencias socioeconómicas de las regiones en vías de desarrollo tales como Filipinas, Irak o Georgia. La UE se centra en dar estabilidad y cohesión a la región, principalmente a través de la ayuda comercial. En esta tarea, la Unión facilita el acceso al mercado europeo de los productos provenientes de estas zonas. Un claro ejemplo de esto se ve en el hecho de que la Unión Europea es el principal socio comercial para África.

Además, la Unión Europea, a través de sus delegaciones, realiza planes de cooperación consular para hacer frente a posibles situaciones de crisis, incluidos planes de contingencia, es decir, procedimientos alternativos a la normal operatividad de una institución. Su finalidad es la de permitir funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización. En la actualidad, dichos planes están siendo desarrollados en países como Nepal, Gaza, Libia, Lesotho o la India.

Estas acciones requieren un profundo análisis de la región en cuestión mediante la elaboración de una hoja de ruta lo suficientemente flexible que le permita a la UE reaccionar ante un cambio sustancial en las circunstancias que rodean al conflicto (nuevo estallido del conflicto, aumento de la tensión, desastres naturales que acarreen aún más desplazados…) Por ello, no cabe un acercamiento global y uniforme en la mejora de las condiciones estructurales para la prevención de conflictos.

En relación al corto plazo, la UE creó en 2001 el llamado “Mecanismo de Acción Rápida”. Este consiste en apoyar a las víctimas y proporcionar ayuda económica a ONG, organizaciones regionales, agentes públicos, privados y otros actores con experiencia y capacidad de actuación en la zona afectada. Dichas aportaciones se realizan a fondo perdido, es decir, el prestatario no tiene la obligación de devolverle al prestamista, en este caso la UE, el dinero prestado. Además, la Unión realiza, según el Reglamento ECHO aprobado en 1996, misiones de apoyo a las víctimas civiles por causas naturales o acción humana. Así, la UE lleva a cabo labores como ayuda humanitaria en Siria, asistencia médica en África Occidental por el surgimiento del Ébola, suministro de agua o construcción de refugios en la República Centroafricana, entre otras. Todo esto es posible, gracias a los casi 1.000 millones de euros destinados cada año por la Unión Europea a estas tareas.

Ambas acciones están coordinadas por la Comisión, la cual, una vez finalizadas las acciones, evalúa si éstas han contribuido como se esperaba a los objetivos previamente fijados. Todo esto permitirá, a corto plazo, restablecer mínimamente las condiciones de estabilidad en la zona afectada.

Además de todo ello, la Unión ejerce un papel importante en lo que se refiere a la financiación de proyectos de organizaciones ajenas destinadas a la prevención de conflictos. En este sentido, la UE cuenta con dos órganos principales. El primero es el llamado Instrument Contributing to Stability and Peace (IcSP), antiguamente Instrument for Stability (IfS), que actualmente financia más de 200 proyectos en más de 75 países, tarea para la cual cuenta este curso 2014-2020 con 2,3 billones de euros. El segundo es el African Peace Facility (APF), fundado en 2004. Este sistema, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo y que destina anualmente alrededor de 1,9 billones de euros, permite a la Unión proveer al continente africano de fondos para financiar los esfuerzos de la Unión Africana en materia de paz y seguridad.

Por otro lado, cabe destacar las alianzas que la Unión ha establecido con organizaciones independientes pertenecientes al ámbito la sociedad civil. La más importante de todas es la European Peacebuilding Liaison Office (EPLO). Fundada en 2001, su misión es influenciar a los políticos europeos para que tomen una acción más efectiva y eficiente en el ámbito de la mediación. En total, EPLO cuenta con 33 organizaciones asociadas de 13 países europeos (Berghof Foundation, Interpeace…) más los llamados academic friends, que es una red informal de académicos que trabajan en temas relacionados con la resolución pacífica de controversias.

La organización EPLO, gracias a la financiación de las organizaciones miembros y de la Unión, lleva a cabo proyectos paralelos cuyo objetivo es la promoción del diálogo entre políticos europeos y la sociedad civil. Destacan la Red de Diálogo de la Sociedad Civil (CSDN, en inglés) y la Capacidad Civil de la Unión Europea (EU-CIVCAP, en inglés).

En conclusión, el compromiso de la Unión Europea con la mediación se plasma tanto en la acción individual como en el apoyo a esta amalgama de organizaciones dedicadas a la búsqueda de un método alternativo de resolución de controversias. Los múltiples esfuerzos en este sentido reflejan las preocupaciones una sociedad cada vez más comprometida con el desarrollo de políticas pacíficas, en oposición a unas beligerantes que no podrían más que sumir a la humanidad en la violencia, la pobreza, la incertidumbre y el miedo.

Bibliografía

Comisión Europea. (2018, Enero 10). International coopeartion and development. Retrieved Enero 10, 2018, from International coopeartion and development: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/african-peace-facility_en

Consejo de la Unión Europea. (2001, Junio 7). Draft European Union Programme for the Prevention of Violent Conflicts. Retrieved Enero 6, 2018, from Draft European Union Programme for the Prevention of Violent Conflicts: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209537%202001%20REV%201

Consejo de la Unión Europea. (2009, Noviembre 10). Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities. Retrieved Enero 6, 2018, from Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities: http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/conflict_prevention/docs/concept_strengthening_eu_med_en.pdf

Consejo de la Unión Europea. (2015, Julio 20). Main aspects and basic choices of the CFSP. Retrieved Enero 6, 2018, from Main aspects and basic choices of the CFSP: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st_12094_2014_init_en.pdf

Finnish Institute of International Affairs. (2012). Strengthening the EU´s peace and mediation capabilities. Helsinki: Tanja Tamminen.

Hervás, M. Á. (2009). Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación. Recuperado el 6 de Enero de 2018, de Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación: http://www.unisci.es/la-politica-de-prevencion-de-conflictos-de-la-union-europea/

Organización de las Naciones Unidas. (2017, Septiembre 30). Contributors to UN Peacekeeping Operations by Country and Post. Retrieved Enero 6, 2018, from Contributors to UN Peacekeeping Operations by Country and Post.: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/msr_30_sep_2017-1.pdf

Unión Europea. (2003). Mantenimiento de la paz y prevención de conflictos. Recuperado el 6 de Enero de 2018, de Mantenimiento de la paz y prevención de conflictos: http://eu-un.europa.eu/documents/infopack/es/EU-UNBrochure-5_es.pdf

Unión Europea. (2012). Tratado de la Unión Europea. Bruselas.

Unión Europea. (2016, Octubre 25). Service for Foreign Policy Instruments. Retrieved Enero 6, 2018, from Service for Foreign Policy Instruments: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm

Villalta Vizcarra, A. E. (2014). Solución de controversias en el derecho internacional. Recuperado el 17 de 02 de 2018, de Solución de controversias en el derecho internacional: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_xli_curso_derecho_internacional_2014_ana_elizabeth_villalta_vizcarra.pdf

▲Traslado de inmigrantes llegados del norte de África a la isla italiana de Lampedusa [Vito Manzani]

ANÁLISIS / Valeria Nadal [Versión en inglés]

A fines de 2017, Cable News Network (CNN) publicó un video grabado anónimamente con una cámara oculta que mostraba la venta de cuatro hombres en Libia, por 400 dólares cada uno. Era un ejemplo de venta de esclavos a ciudadanos libios para trabajo o a cambio de un rescate, en el caso de hombres, o como esclavas sexuales, en el caso de las mujeres. Las escandalosas imágenes desencadenaron una respuesta global; varias celebridades de Hollywood se unieron a las protestas pidiendo el fin del tráfico de esclavos en Libia. Francia, Alemania, Chad, Nigeria y otros países han exhortado a Libia a abordar este grave problema mediante un programa de repatriación de inmigrantes y la evacuación de los campos de detención, donde operan muchas de las mafias de esclavos. Las circunstancias, sin embargo, no parecen haber mejorado desde que el video fue publicado debido, principalmente, a que continúa habiendo falta de coordinación estatal para abordar el problema, junto a otros factores. ¿Cómo es posible que un comercio de esclavos haya podido ocurrir dentro de Libia?

Libia es un extenso país ubicado en el norte de África, con una larga costa mediterránea. Hasta 2011, año en que estalló la Primavera Árabe, Libia era uno de los países más estables de la región. Tenía una de las mayores expectativas de vida en toda África, y un sistema educativo –desde la educación primaria hasta la universidad– mejor que la mayoría de los países vecinos. Sin embargo, esta situación de estabilidad y relativa prosperidad llegó a su fin en febrero de 2011, cuando las revueltas que comenzaron en Túnez, y que se habían extendido a países como Yemen, Jordania y Egipto, alcanzaron Libia.

A diferencia de otros estados en la región, que pudieron resolver de manera pacífica las demandas de los manifestantes, la inmediata amenaza de una guerra civil en Libia obligó a una intervención internacional para resolver el conflicto. Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE), con el apoyo de las Naciones Unidas (ONU), actuaron contra el régimen dictatorial de Muamar el Gadafi. Con la captura y el asesinato de Gadafi por parte de las tropas rebeldes, la guerra parecía haber terminado. Sin embargo, al carecer de un plan viable para una transición política, la situación se deterioró aún más cuando varios actores políticos intentaron llenar el vacío de poder dejado por la desaparición de Gadafi.

En la actualidad, Libia sigue experimentando una inestabilidad política grave y se considera que es un estado fallido. Aunque hay un gobierno promovido y reconocido por la ONU, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), este no controla todo el país y es desafiado por varios grupos de poder, muchos de los cuales son milicias armadas. Debido a esta falta de autoridad gubernamental, así como a su ubicación estratégica en la costa mediterránea, Libia se ha convertido en la base de operaciones de las mafias, que se aprovechan de la voluntad de refugiados e inmigrantes de llegar a Europa a través de la ruta terrestre de Libia. La política de fronteras abiertas lanzada por la UE en 2015 no ha ayudado a frenar sus actividades, ya que ha facilitado el establecimiento de rutas de tráfico de personas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que al menos 400.000 personas se encuentran actualmente en centros de detención libios, donde los inmigrantes son un objetivo fácil para el comercio de esclavos. El GUN ha abierto una investigación formal y se ha reunido con líderes europeos y africanos para permitir la repatriación de emergencia de refugiados e inmigrantes. Sin embargo, la efectividad de los esfuerzos de las autoridades libias es limitada. No obstante, una cuestión más importante es el papel que puede desempeñar la comunidad internacional para aliviar el problema, del cual las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido voces clave en el debate.

Testimonios

Desde 2015, Oxfam ha informado ampliamente a la comunidad internacional sobre la crisis migratoria en Libia, y ha enfatizado la necesidad de que los países europeos busquen y encuentren una solución para los miles de hombres, mujeres y niños que sufren esta situación. Los casos documentados en Libia de trata de esclavos, llevados a cabo por contrabandistas y milicias, han hecho que la búsqueda de una solución sea aún más urgente.

A raíz de esta alarmante situación en Libia, el 9 de agosto de 2017, Oxfam publicó un boletín titulado "Ya no eres humano", en el que analizó los hechos de la situación en Libia y culpó a los países europeos de sus “políticas erróneas destinadas a evitar que las personas lleguen a Italia”. Para desarrollar este informe, Oxfam habló “con hombres y mujeres que han pasado meses siendo golpeados, atados como animales y vendidos como mano de obra barata en la escandalosa trata de esclavos de Libia”, y se basó en los “... angustiados testimonios de inmigrantes que pasaron tiempo en Libia antes de escapar a Italia”.

Los testimonios relatan escenas impactantes de violencia sexual, tortura y trabajo esclavo; también cuentan casos de personas que han estado cautivas por la imposibilidad de pagar el precio exigido por los contrabandistas. Eso último le sucedió a Peter, un nigeriano de 18 años: “Una vez que llegamos a Sabah, en Libia, me llevaron al 'Gueto' (...) Nos dieron un teléfono para llamar a nuestras familias y pedirles dinero. Si no podías pagar los 1.500 dinares libios [alrededor de 100 euros], te mantenían cautivo y te golpeaban”.

Después de escuchar estos testimonios, Oxfam ha llegado a la conclusión de que las políticas europeas deben tener en cuenta las experiencias de personas obligadas a abandonar sus hogares, ya que la información que proporcionan muestra claramente que “Libia sigue siendo un país marcado por abusos sistemáticos contra los Derechos Humanos y (...) el intento de la UE de garantizar que las personas no puedan salir de Libia solo pone a más hombres, mujeres y niños en riesgo de abuso y explotación”.

Algunas de las soluciones que Oxfam ha propuesto son la promoción de operaciones de búsqueda y rescate con fines humanitarios, aumentar el número de solicitudes de inmigración que se aceptan procesar, la creación de rutas seguras hacia Europa y poner fin a la política que impide que los inmigrantes se vayan de Libia.

|

Abrir, cerrar fronteras

Otra agencia internacional que ha denunciado activamente la situación inhumana en Libia es Amnistía Internacional. Según los datos de esta organización, el mundo se enfrenta a uno de los casos más graves de esclavitud en el siglo XXI. Los refugiados e inmigrantes que llegan al territorio libio son detenidos y torturados en centros de detención antes de ser vendidos como esclavos. Quienes logran escapar de tan horribles condiciones no terminan necesariamente en mejores circunstancias: al menos 3.000 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo.

Siendo una de las organizaciones más activas con respecto a la situación en Libia, Amnistía Internacional ha pedido a los Estados miembros de la UE que dejen de cerrar sus fronteras a los refugiados e inmigrantes de Libia. Sostiene que esta política europea solo fomenta y alimenta la violencia y la extorsión en territorio libio, lo que convierte a la UE en cómplice de esta crisis.

Amnistía Internacional recuerda que, desde finales de 2016, el cierre de las fronteras europeas ha favorecido un aumento del control por parte del Departamento libio de Lucha contra la Inmigración, que ahora supervisa los centros de detención donde los refugiados e inmigrantes no solo son detenidos arbitraria e indefinidamente, sino que también se venden con frecuencia como esclavos. Además, según la organización, la incapacidad o falta de voluntad europea para actuar, creyendo erróneamente que lo que ocurre fuera de las fronteras europeas no tiene consecuencias en los asuntos internos de la UE, ha permitido a la Guardia Costera libia interceptar personas en el mar. En lugar de llegar a la "tierra prometida", los inmigrantes son llevados por la fuerza de vuelta a Libia, donde son encerrados y maltratados nuevamente en los centros de detención. Todo esto se ve favorecido por los acuerdos alcanzados por la UE y las autoridades libias locales, respaldadas por grupos armados, en lo que respecta al control de los flujos migratorios hacia Europa.

Coordinación internacional

El 7 de diciembre de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia para tomar medidas respecto a la situación del comercio de esclavos en Libia. Esta situación fue descrita como un “abuso de los Derechos Humanos que también puede constituir crímenes contra la humanidad”, en cuyo caso las autoridades libias y todos los estados miembros de la organización deberían actuar de acuerdo con el derecho internacional público llevando a los responsables ante la Corte Penal Internacional (CPI). Además, la ONU señaló en esa sesión a las autoridades libias como uno de los principales actores cómplices del creciente fenómeno del tráfico de esclavos, debido a su ineficacia para investigarlo y administrar justicia. La organización ha hecho también especial hincapié en la necesidad de que el Gobierno de Libia asegure las fronteras y que sus acciones cuenten con el respaldo de diversos instrumentos internacionales, de modo que se pueda contrarrestar eficazmente la trata de personas. Asimismo, la ONU ha alentado la cooperación con la UE y la Unión Africana (UA) para garantizar la protección de refugiados e inmigrantes, bajo la premisa de que el éxito solo se logrará si todos los actores involucrados colaboran.

Mientras tanto, la ONU ya está operando en el territorio a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha ayudado a 13.000 personas a salir de los centros de detención en Libia, y otras 8.000 de los de Níger. Pero los esfuerzos de la OIM no terminan en Libia. Una vez que los refugiados y los inmigrantes están a salvo, la organización almacena su información y testimonios y les ofrece la posibilidad de regresar a su hogar, garantizando la asistencia de la OIM en el proceso.

A pesar de los intentos de unificar los esfuerzos de todas las organizaciones que actúan sobre el terreno, la realidad es que la ONU no cuenta hoy con un plan de acción que incluya a todas las partes para poner fin a la esclavitud en Libia y buscar una solución común. Según los informes de esta organización, la esclavitud en Libia podría terminar en 2030, después de 20 años de prueba y error. Sin embargo, no es sorprendente que la mayoría de las ONG no tengan planes de acción.

Las soluciones de las ONG

Las ONG desempeñan un papel importante para ayudar a aliviar los problemas humanitarios causados por las migraciones; sin embargo, las soluciones que sugieren muchas veces no tienen en cuenta las complejas realidades políticas que hacen que alcanzar esas soluciones sea, si no totalmente imposible, al menos todo un desafío. Como resultado, muchas de las propuestas ofrecidas por agencias de derechos humanos como Oxfam y Amnistía Internacional son demasiado amplias para que sean de utilidad práctica. La crisis migratoria, que alcanzó su apogeo en el verano de 2015 con la invitación efectiva de varias naciones europeas a que los refugiados migrasen a Europa –junto con la relajación de las regulaciones de Dublín y la apertura de fronteras dentro de la UE– paradójicamente ayudó a agravar el problema. Estas medidas proporcionaron un incentivo para la migración masiva de personas que no entraban en la categoría de "refugiados", alentando la asunción de riesgos entre los inmigrantes con la premisa de que las fronteras permanecerían abiertas y que todos serían bienvenidos.

El resultado no ha sido solo el rápido retroceso en esta política por parte de una serie de países que inicialmente lo apoyaron, como Austria, sino también un dramático conflicto interno y diplomático dentro de la UE entre países que están en contra de la migración masiva al territorio de la Unión. La crisis también arrojó luz sobre la incapacidad de las leyes existentes tanto de la UE, como de sus estados miembros, para encontrar soluciones al problema de la migración. Así pues, la política de apertura de las fronteras como una solución al problema puede ser bien intencionada, pero ineficaz a la hora de proporcionar una solución equilibrada al problema.

Del mismo modo, garantizar pasajes seguros para los inmigrantes de vuelta a su país de origen se basa en el supuesto de que existe en Libio un gobierno que realmente funciona, con el que se pueden coordinar tales esfuerzos; sin embargo, no existe tal entidad hasta el momento. Mientras que el GUN tiene una cantidad limitada de control sobre ciertas franjas de territorio, el problema sigue siendo que en otras partes de Libia este gobierno no ejerce ningún control. Si bien ayudar a la (limitada) migración y/o repatriación y asegurar las fronteras terrestres y marítimas podría ser un primer paso para frenar el flujo, el hecho es que la inestabilidad política en Libia –así como en otras naciones– es lo que genera redes de contrabando, una de las cuales es el tráfico de esclavos.

Por lo tanto, la política europea de ayudar a más personas relajando las fronteras apenas resuelve el problema. En su apogeo, la crisis migratoria vio a cientos de miles de inmigrantes cruzar las fronteras abiertas en Europa, sin ningún plan realista para lidiar con los números. Además, parece que la prensa internacional está informando con menor ahínco sobre las diversas dificultades que los inmigrantes enfrentan dentro de sus nuevos estados anfitriones como resultado de una política utópica en la que el cielo es el límite para la inmigración. Lo que es más importante, la política de puertas abiertas para la inmigración –impulsada por una serie de organizaciones humanitarias– también ha conducido a la proliferación de redes de contrabando dentro de Europa que han requerido el establecimiento de nuevas fuerzas de trabajo para enfrentarlas, aunque el resultado de esta medida podría ser peor ya que un mayor control puede llevar al surgimiento de nuevas rutas y puntos de acceso. Casi el 90% de los migrantes que llegan a Europa son facilitados por el negocio multinacional de contrabando. El cuestión es que las actividades ilegales prosperan como resultado de políticas fallidas y de la incapacidad de encontrar soluciones políticas determinadas para la crisis migratoria: un ingrediente necesario para adoptar medidas prácticas que resulten exitosas.

El papel primordial de los estados

La falta de control gubernamental sobre el territorio en Libia, característico de un estado fallido, ha hecho posible la proliferación de actividades ilegales y altamente humillantes contra la dignidad humana, como la trata de esclavos. Imágenes como la de la CNN, que proporcionaba evidencia de cómo se vendían personas como esclavos en los centros de detención, han aumentado la conciencia internacional sobre el problema. Numerosas organizaciones, lideradas por la ONU, han intensificado su trabajo en los últimos meses para tratar de poner fin a una situación tan desastrosa. Estos esfuerzos han logrado algunos resultados, sin embargo, no existe un método significativo para mejorarlos porque no están coordinados a nivel estatal, y es poco probable que la cooperación a gran escala requerida por todas las partes involucradas sea posible.

Además, los efectos de la crisis migratoria no son exclusivos de Libia o África, y se han manifestado en Europa también. Aunque la trata de personas, tanto en la trata de esclavos como para otros fines, ocurre en una escala mucho mayor (y bastante alarmante) en el teatro africano, el fenómeno ha afectado a Europa de manera similar como resultado de su fracasado –o inexistente– plan de acción para gestionar la inmigración, tanto interna como externamente. La solución es necesariamente política, y la realidad es que, por muy intencionadas y necesarias que sean, las soluciones independientes y basadas en los derechos que propugnan las ONG no serán determinantes para resolver el problema. Solo los estados, trabajando en conjunto con varias ONG, pueden poner fin a esta miseria a través de soluciones bien pensadas y coordinadas. Y la triste realidad es que no todos necesariamente pueden salvarse en el proceso, ni todos los inmigrantes podrán obtener su "sueño europeo".

[Michael Reid, Forgotten Continent: A History of the New Latin America. Yale University Press, New Haven, 2017. 425 pages]

RESEÑA / María F. Zambrano

La historia reciente de Latinoamérica tiene mucho de progreso, aunque en ocasiones solo trasciendan algunos pasos atrás. A los importantes cambios ocurridos desde la década de 1980, cuando la región abrazó la democracia, comenzó a superar el proteccionismo económico y domó el problema de la inflación, se ha sumado más recientemente una etapa de aceleración económica –la conocida como década dorada, debida al boom de las materias primas– que entre 2002 y 2012 ha supuesto un notable impulso social: 60 millones de personas escaparon en esos años de la pobreza, de forma que, aunque siguen existiendo grandes desigualdades, al menos la clase media se extiende ya al 50% de la población. Eso ha generado sociedades mejor educadas, que han reconocido la primacía del derecho sobre el paternalismo del caudillo. Pero los cuantiosos ingresos que muchos estados obtuvieron en esa década de oro también condujeron a cursos negativos.

Este optimismo moderado sobre Latinoamérica –sin ignorar las dificultades, pero sin desconocer tampoco los avances–, es el que transmite el libro Forgotten Continent: A History of the New Latin America, de Michael Reid, editor de América Latina en The Economist, donde escribe la columna Bello. Corresponsal durante casi 35 años en la región, en la que ha vivido la mayor parte de este tiempo, Reid es una de las voces con mejor conocimiento sobre la múltiple realidad continental. Fruto de esa experiencia personal es Forgotten Continent, que Reid publicó en 2007 (entonces con el subtítulo de “La batalla por el alma de Latinoamérica”) y que ahora ofrece de nuevo en una edición revisada y actualizada, con amplios cambios respecto a la primera versión.

¿Qué es lo que ha ocurrido en Latinoamérica en estos diez años para que Reid haya visto la necesidad de una nueva presentación de su libro? Aunque hay diversos elementos, como el fin del boom de las materias primas, que ha traído dificultades económicas a algunos países, y ciertos cambios de orientación política (Kirschner por Macri, o Temer por Rousseff), quizá lo más notorio es que, en términos democráticos, Latinoamérica se ve hoy con menos esperanza que una década atrás. Hace diez años, el nuevo populismo de izquierda podía parecer un mero paréntesis en la progresiva consolidación democrática de las sociedades latinoamericanas; hoy ciertamente el bolivarianismo ya ha dado muestras de fracaso, pero puede tener mayor continuidad de la esperada al insertarse con la corriente de populismo de diverso género que aflora en muchos otros lugares del mundo.

Reid constata la fallida senda emprendida por Chávez, seguida también por otros dirigentes vecinos del mismo corte: “Hay lecciones para la región en el catastrófico fracaso del chavismo. Un accidente en la historia –la subida del precio del petróleo de 2001 en adelante– dio durante un tiempo espuria plausibilidad en algunos lugares a un curso alternativo al que los latinoamericanos parecía haber dado la espalda no hacía mucho tiempo. La 'alternativa bolivariana' estaba basada en premisas erróneas (...) En su encantamiento con el bolivarianismo y la renovada consideración por Cuba, mucha de la izquierda olvidó las permanentes lecciones del final de la Guerra Fría: que la planificación central había fracasado y que el comunismo era tiranía, no liberación”. En cualquier caso, la experiencia bolivariana ha demostrado que Latinoamérica no entró al final de sus dictaduras militares en una era de democracia asegurada, como ahora vemos que tampoco lo hizo el resto del mundo con la caída del muro de Berlín, a pesar de la percepción de entonces. El riesgo en la región quizá sea mayor, debido a la persistencia de fuertes diferencias sociales: como dice Reid, el chavismo es “otro recordatorio de que la extrema desigualdad ofrece tierra fértil al populismo”.

|

Retos por delante

En una era post-Chávez y post-boom del precio de las commodities, Latinoamérica afronta una serie de retos, que ciertamente vienen de atrás pero que en algunos casos revisten mayor urgencia. El doble objetivo de alcanzar instituciones fuertes y un desarrollo económico y sostenible pasa por resolver desafíos importantes, entre los que Reid destaca varios.

Uno de ellos es el de la seguridad. El crimen y la violencia se han convertido en una epidemia. En 2013, ocho de los diez países y 42 de las 50 ciudades con mayor violencia del mundo, fuera de escenarios de guerra, estaban en la región. Reid apunta la necesidad de control territorial por parte de las fuerzas armadas, la profesionalización de los cuerpos policiales, una cooperación más estrecha entre la policía y los jueces y una clara rendición de cuentas de esas de esas instancias ante la sociedad.

Otro reto es la consolidación de la nueva clase media. Hay avances en la educación primaria y secundaria, pero la preparación tanto de alumnos como de profesores queda muy por debajo de sus pares de países desarrollados. En el informe PISA de 2015, los alumnos latinoamericanos de 15 años se encontraba en el tercio inferior de la clasificación mundial. Si la situación no evoluciona favorablemente con un incremento de la calidad de la enseñanza pública, advierte Reid, las entidades privadas pasarían a ser la primera alternativa del nuevo estrato social, que se sometería incluso a endeudamientos sin garantías de calidad. Es un fenómeno que también se da en la atención sanitaria.

En la lucha contra la desigualdad social muchos gobiernos han promovido diversas fórmulas de Transferencia Condicionada de Recursos (TCR), que son programas de asistencia social que persiguen elevar estándares de actitudes, como la matriculación escolar de niños, a cambio de subsidios. Algunos programas han contribuido acertadamente al desarrollo social, pero en muchos casos transfieren recursos sin lograr avances a largo plazo, amén de convertirse en ciertos países en un claro cultivo de un voto cautivo. Al tener dos sistemas de seguridad social paralelos, el gobierno está gravando al sector formal, mientras que subsidia al sector informal.

Esperanza

Para superar esos retos, Forgotten Continent plantea la necesidad de avanzar en la integración regional, la diversificación de la economía y la superación de los dogmatismos políticos. Así, una verdadera integración regional permitiría una competencia que estimulara economías de escala y cadenas de suministro regionales. Para superar, al menos en parte, las barreras naturales que dificultan esa integración, es necesaria una inversión real en infraestructuras que vaya más allá del actual 3% del PIB.

Las materias primas seguirán siendo un motor económico importante de la región, pero no debieran ser el único. La producción agrícola debiera aportar un valor añadido, derivado de la aplicación de tecnologías innovadoras, como los avances que está habiendo en Argentina y Brasil con la “siembra directa” y “agricultura de precisión”. Para eso se requiere un aumento de la inversión en investigación y desarrollo, que hoy es solo un 0,5% del PIB. Latinoamérica también cuenta con múltiples recursos naturales que son propicios para el del desarrollo del turismo, o la expansión de industrias manufactureras.

El autor plantea romper con el debate histórico entre el libre mercado sin restricciones y el proteccionismo, y dejar de alimentar la cultura corporativista de ver el poder como un patrimonio personal. «Para llegar ahí se requiere un nuevo tipo de política: frente a la polarización y confrontación ofrecida por populistas (y a veces por sus oponentes), Latinoamérica necesita construcción de consensos, donde el estado, el sector privado y la sociedad civil trabajen juntos para fijar metas a medio plazo y responsabilicen al gobierno de su cumplimiento”.

Estos elementos propositivos de Reid llegan al final de un libro que sobre todo es una descripción del alma de América Latina. Se trata de un continente que no ha sido lo suficientemente pobre, ni peligroso, ni ha crecido lo suficientemente rápido económicamente, como para atraer la mirada internacional. De ahí el título del libro. Este comienza exponiendo las dificultades estructurales, geográficas y culturales que ha tenido que afrontar la región en su intento de establecer democracias duraderas y superar sus desequilibrios. Continúa con un análisis de los ciclos políticos y económicos, desde las independencias hasta las últimas dictaduras. Y finalmente concluye con un diagnóstico. Aunque los problemas de Latinoamérica ya estaban bien diagnosticados en la primera edición, hace diez años, es en esta parte final del libro donde el autor ha cambiado más páginas. Su conclusión no varía mucho, pero el tono es ligeramente más sombrío; no obstante, Reid prefiere terminar el relato con la misma cita esperanzadora del liberal argentino Bautista Alberdi: “Las naciones, como los hombres, no tienen alas; hacen sus viajes a pie, paso a paso”.

DOC. DE TRABAJO / Iñigo González Inchaurraga

RESUMEN

El principal, aunque no el único, elemento de contención entre Estados Unidos y China es Taiwán. Mientras que Washington mantiene una política de una sola China, Pekín defiende el principio de “una sola China”, proclamando que solo hay una China en el mundo y que tanto la isla de Taiwán como la zona continental son la misma República Popular China. Las autoridades chinas también sostienen que la soberanía y el territorio chino no pueden dividirse. A los ojos de Pekín, Taiwán es una provincia renegada surgida de la guerra civil china, por lo que la reunificación es la única opción de futuro para la isla. Esta reunificación, preferiblemente, debería producirse de manera pacífica, pero el uso de la fuerza tampoco puede descartarse si Taiwán pretendiese una independencia de jure. Por su parte, el Gobierno de Taipéi reclama su estatus como Estado soberano. El caso es que estando a finales de la década de 2010, resulta complicado seguir pidiendo a China que cumpla con el Derecho Internacional en relación, por ejemplo, a la resolución del Tribunal Permanente de Arbitraje y las disputas territoriales en el Mar de la China Meridional, mientras que Taiwán sigue siendo una anomalía que atenta contra ese mismo Derecho Internacional que Pekín debe cumplir ateniéndose a las normas de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Descargar el documento completo [pdf. 432k]

Descargar el documento completo [pdf. 432k]

Las relaciones entre Estados Unidos y China no satisfacen a ninguno de los dos países; probablemente nunca lo harán. Deben intentar conllevarlas, pacíficamente

▲Reunión entre Xi Jinping y Donald Trump [White House video screebshot]

ANÁLISIS / María Granados

La Estrategia de Seguridad Nacional presentada en diciembre por Donald Trump etiqueta formalmente a China y a Rusia como “rivales” de Estados Unidos. Presenta a esos dos países como actores que “desafían el poder, la influencia y los intereses” de Washington e “intentan erosionar la seguridad y prosperidad” de los estadounidenses. Aunque el documento también considera una amenaza a estados “renegados” como Irán y Corea del Norte, y a organizaciones transnacionales, tanto yihadistas como de crimen organizado, los argumentos de la nueva Administración estadounidense se concentran especialmente sobre China. La nación asiática aparece como el gran obstáculo para la realización del “América Primero” prometido por Trump, a causa de sus prácticas comerciales y monetarias desleales.

Así, el primer documento de Estrategia de Seguridad Nacional de la era Trump corrobora el discurso que este había mantenido como candidato. Durante la campaña electoral Trump habló de China como una “manipuladora de la moneda” y la acusó de mantener el yuan bajo de forma artificial. También amenazó a Pekín con comenzar una guerra comercial, quejándose de las consecuencias económicas que para EEUU supone el excesivo superávit comercial que tiene China en las relaciones bilaterales, así como de la reducción de empleos en la industria manufacturera estadounidense. Poco después de ser elegido, antes de la inauguración de su mandato, Trump provocó un roce diplomático con China al conversar telefónicamente con la presidenta de Taiwán.

No obstante, desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se preocupó de limar esas asperezas con China. Se comprometió con el mantenimiento de la Política de la China Única, se retractó de sus críticas, y se reunió en Florida con el presidente Xi Jinping, acordando respetar la esfera de influencia de cada cual y no intervenir en los asuntos internos del contrario. Esto, junto con una incipiente colaboración en las sanciones contra Corea del Norte, parecía estar alumbrando un acercamiento que no ha acabado de materializarse. De hecho, el tratamiento de “rival” que la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense da oficialmente a China rompe en cierto modo con una larga etapa de mutua aceptación que comenzó en la década de 1970.

La apertura de Nixon

Estados Unidos y China partían de antecedentes graves: la guerra de Corea (1950-1953), que enfrentó a China y la URSS en el Norte contra el Sur apoyado por los estadounidenses, de la cual la guerra de Vietnam (1955-1975) fue una consecuencia colateral; y el peligro nuclear iniciado en 1949, año en que la URSS realizó el primer ensayo efectivo. Para Washington, desde el punto de vista ideológico y militar China era un actor internacional que convenía controlar. Para Pekín, en alianza con la Unión Soviética, urgía propagar el discurso del comunismo acerca del “enemigo imperialista”, que repitió con intensidad a lo largo de los primeros años de la Guerra Fría.

En 1969, el nuevo presidente estadounidense, Richard Nixon, incluyó en su discurso de inauguración de mandato una referencia en contra del aislacionismo (1). Desde el otro lado del mundo también hubo nuevos mensajes: el distanciamiento que Mao comenzó a establecer en relación a la URSS debido a su conflictos fronterizos. Esto trastocó el triángulo de las relaciones internacionales existente en esos años de la Guerra Fría (China, URSS, EEUU), y empezó a crear un lazo entre Pekín y Washington.

De esta forma, comenzaron a darse las primeras muestras de aproximación. En 1971 Estados Unidos votó a favor de que el asiento de Taiwán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pasara a ser ocupado por la República Popular China. En 1972 se redactó el Comunicado de Shanghai, que establecía las bases para el acercamiento chino-estadounidense y que quedó plasmado en cinco principios:

1. La Política de la China Única: establecer relaciones diplomáticas con China significaba no poder establecerlas con Taiwán, y viceversa, puesto que ambos afirman ser la verdadera y única China.

2. No apoyar la independencia de Taiwán.

3. No apoyar la posible invasión de Japón.

4. La resolución pacífica del conflicto con Taiwán, reduciendo las instalaciones militares en la isla.

5. El compromiso a continuar siendo aliados pacíficos en búsqueda de una cooperación duradera.

Desde el acercamiento de la década de 1970, las relaciones entre los dos países han estado muy influidas por la actitud de Washington y Pekín hacia Taiwán y las dos Coreas, en una suerte de relaciones chino-americanas indirectas.

|

▲Encuentro bilateral en Mar-a-Lago, Florida, en abril de 2017 [White House] |

La cuestión de Taiwán

La auto-denominada República de China había sido el principal obstáculo para la completa normalización de relaciones, como se ha visto con el Comunicado de Shanghai. La reunificación efectiva por parte de China (continental) era impedida por las tropas estadounidenses.

Después de 1973 encontramos dos documentos importantes: la llamada Taiwan Relations Act, por la cual EEUU reconocía a la isla los mismos privilegios que antes, pero no que fuera una nación soberana, y el Comunicado Conjunto (conocido a veces como “Segundo Comunicado de Shanghai”), por el que se recortaba drásticamente la venta de armas a Taiwán. En 1979, Washington y Pekín intercambiaron embajadores y los estadounidenses cesaron sus relaciones diplomáticas formales con Taiwán.

Alrededor de 1980, la política defendida por el gobierno de China continental era “un país, dos sistemas”, ofreciendo a Formosa la excepcionalidad de un sistema político diferente y económicamente independiente, pero formando parte de la única China. No obstante, esa fórmula no cumplía con los deseos de independencia de la vigésimo tercera provincia. Hacia 1985, el gobierno de la isla se encaminada con paso firme hacia una democracia (2).

Avanzados los 90, Pekín amenazó a Taiwán con ejercicios militares en aguas circundantes, en los que se desplegaron misiles, lo que motivó una respuesta contundente de Estados Unidos: el envío de dos grupos de batalla de portaaviones a la región; con ello Washington mostraba una clara decisión de proteger al antiguo aliado por su importancia estratégica.

La situación actual sigue siendo compleja. Entre China y su provincia rebelde no se han establecido lazos directos a través de mensajería o telecomunicaciones; tampoco se remiten envíos postales o de paquetería, ni existe conexión directa de vuelos. Las reuniones cara a cara entre delegados han sido infrecuentes y no muy productivas.

El problema de Corea del Norte

La República Popular Democrática de Corea, por su parte, constituye un punto especialmente crítico en las relaciones chino-americanas, que además afecta a Corea del Sur y Japón, a su vez aliados de EEUU Pyongyang ha realizado ya seis pruebas nucleares subterráneas y sigue con sus lanzamientos de misiles sobre el Mar de Japón.

China es el único aliado de Corea del Norte: es su mayor socio comercial y su principal fuente de alimentos y energía. Pekín se ha opuesto históricamente a sanciones internacionales duras contra su vecino. La voluntad de pervivencia del comunismo es esencial a la hora de comprender la relación estrecha que mantienen la sui generis dictadura coreana y China. Es fácil adivinar porqué: si cae el régimen de Kim Jong-Un, el de Xi Jinping puede verse desestabilizado. Una crisis de refugiados, con miles de norcoreanos cruzando la frontera de 1400 kilómetros que limita ambos países, tendría graves efectos en el gigante asiático. Aunque continúen estando fuertemente ligados a Pyongyang, los chinos han presionado para que se retomara el Diálogo de los Seis y han aceptado la aplicación de ciertas sanciones internacionales.

La rotunda afirmación de Trump de que “si China no va a resolver el problema de Corea del Norte, nosotros lo haremos” en realidad no despeja las dudas sobre qué puede ocurrir si Pyongyang traspasa el umbral de la capacidad nuclear. Ciertamente a medida que el régimen Kim Jong-Un se ha ido acercando a ese umbral, Pekín ha aumentado sus presiones diplomáticas, financieras y comerciales sobre su vecino (3). Pero la posibilidad de que Corea del Norte esté ya a punto de alcanzar su objetivo estratégico deja a Estados Unidos ante la disyuntiva de una acción militar, que difícilmente puede ser a la vez efectiva y limitada, o tener que conformarse con una política de contención.

A lo largo de los años, Washington ha tratado de alentar a Corea del Norte para que olvide irreversiblemente su programa nuclear, proponiendo a cambio una recompensa consistente en ayuda, ventajas diplomáticas y la normalización de relaciones. Al mismo tiempo, Corea del Sur acoge a 29.000 efectivos militares estadounidenses. En marzo de 2017, órdenes ejecutivas del Presidente y del Congreso de EEUU fueron más allá de las sanciones: se programó un sistema de defensa conocido como THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) (4) como medida preventiva ante un posible ataque del Norte y con el objetivo de asegurar la estabilidad de la región.

La batería THAAD es especialmente interesante de analizar, por la doble perspectiva que presenta. Por su rango y capacidad limitados no deberían preocupar a China, pues los interceptores no podrían alcanzar en ningún punto de la trayectoria, desde casi ninguna de las localizaciones de lanzamiento posibles, a los misiles balísticos intercontinentales chinos. Por ello, ni Washington ni Seúl deberían presentar el sistema como una forma de represalia contra Pekín por sus fallidas sanciones a Corea del Norte. Desgraciadamente, oficiales estadounidenses y surcoreanos sugieren que el propósito de la instalación del sistema THADD es mandar un mensaje a China de advertencia. Se trata de algo contraproducente, ya que solo ofrece razones para justificar la nuclearización del hegemón asiático, ante la aparente degradación de su tecnología de medio alcance, la de segundo grado de respuesta nuclear (second-strike capability).

Insatisfacciones mutuas

Si los asuntos relativos a Taiwán y Corea del Norte han ocupado buena parte de la agenda bilateral, la cuestión de la transformación económica de China, desde su impulso por Deng Xiaoping, ha sido central en la relación directa entre China y Estados Unidos.

La Gǎigé kāifàng (reforma y apertura) puso énfasis en la modernización y en la reforma económica y política. Esto conllevó unas relaciones diplomáticas normalizadas y el desarrollo del comercio y de la inversión bilaterales. La cooperación en materia política, económica y de seguridad con los antiguos “imperialistas americanos” se basó en la prevención del terrorismo y de la proliferación de armas nucleares, y en el mantenimiento de la paz en la península coreana.

Sin embargo, sigue habiendo problemas sin resolver. La insatisfacción estadounidense se debe a la política de China frente a los derechos humanos y a sus movimientos financieros de devaluación de divisa como medida de control de la inflación. Esos movimientos monetarios ponen en duda el control del mercado por parte del hegemón americano, el cual cuenta en la actualidad con mayor peso y primacía, entre otras cosas, por ser el dólar la moneda internacional de cambio (podría de esta manera “exportar su inflación” a Pekín). También preocupa en Washington la dependencia que tiene Estados Unidos de las importaciones procedentes de China, que genera un gran déficit comercial bilateral para los estadounidenses. Otro potencial problema es la venta de misiles y de tecnología nuclear a terceros Estados de Oriente Medio y Asia.

Desde la perspectiva china, su insatisfacción se debe a la venta de armas que EEUU hace a la provincia rebelde (Taiwán), al sistema de defensa establecido en Corea del Sur (tanto el sistema THAAD como la ayuda militar), y una política internacional estadounidense que Pekín tacha de amenazante, imperialista y dominante.

Vías de cooperación

La consideración de “rival” que EEUU hace de China, como recoge el primer documento de Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Trump, parte de la constatación de que el régimen chino no camina hacia la democracia como muchos en el resto del mundo esperaban. “Durante décadas, la política de Estados Unidos estuvo basada en la creencia de que el apoyo al ascenso de China y su integración en el orden internacional de post-guerra liberalizaría ese país”, dice el documento, constatando que Pekín no está deslizándose hacia un régimen de libertades políticas y de respeto de los derechos humanos, por lo que Washington ya no puede ser tan condescendiente con Pekín como antes.

Probablemente, sin la asunción por parte de China de los valores y principios que dan sentido a Estados Unidos, es imposible un acercamiento real y confiado entre las dos superpotencias. Aun así, por la supervivencia de ambas, una amplia cooperación entre ellas es necesaria.

A pesar de no ser imposible una guerra entre Estados Unidos y China, esta es improbable por diversos motivos, como exponen Steinberg y O'Hanlon en Strategic Reassurance and Resolve (2015):

–Los objetivos de prosperidad económica comunes, el intercambio comercial, la interdependencia tanto a nivel bursátil o financiero como empresarial hacen muy perjudicial para ambos países una confrontación bélica. Además, China ha adoptado progresivamente medidas contra el fraude y la desestabilización por manipulación informática, a instancias de Estados Unidos; la cuestión del ciberespionaje, aunque sigue provocando desencuentros mutuos, es abordada de modo regular por ambos países en sus encuentros bilaterales, conscientes de que probablemente cobre mayor importancia con los años.

–El Mar del Sur de China es una ruta comercial que no ha sido nunca cerrada, si bien es un motivo de disputas a tener en cuenta, puesto que siguen sin resolverse aun a pesar e haber sido llevadas ante la Corte que trata el Derecho del Mar (siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el mismo). Estados Unidos posee en la región intereses estratégicos y comerciales que le vinculan a sus aliados (Japón y Corea del Sur), por lo que podría ser motivo de tensiones. En cualquier caso, actualmente no parece que China desee provocar una escalada militar en la zona, aunque haya establecido bases en islas artificiales y trasladado tropas.

–El código de conducta de la ASEAN para el Mar del Sur de China, que impide el uso de la fuerza, puede lograr que Pekín se replantee aumentar su agresividad en la región. Ese impulso de la ASEAN para que China deje de reclamar soberanía marítima que le ha sido rechazada por la comunidad internacional son puntos en contra de la guerra.

–Existen diversas operaciones conjuntas de lucha contra el terrorismo (ISIS) y en prevención de la piratería, en las que participan las dos superpotencias.

–China ha incrementado su ayuda humanitaria y su labor de apoyo a las misiones de paz de la ONU.

Ante un escenario de no entendimiento entre Pekín y Washington, pero al mismo tiempo de no confrontación armada, cabe sugerir las siguientes actuaciones:

–Una negociación que incluyera una menor venta de armas a Taiwán por parte de EEUU a cambio de una mayor seguridad en las costas, y una reducción proporcional de China de las amenazas a la isla.

–Una mayor cooperación y transparencia a la hora de realizar movimientos de armamento y de tropas militarización, de reestructuraciones de las fuerzas armadas y de ejercicios militares en el Pacífico.

–Creación de organizaciones conjuntas de lucha contra el crimen organizado y el ciberataque, en especial contra las amenazas dirigidas a las infraestructuras civiles.

-Apoyo y coherencia en la prevención de la escalada nuclear. Negociación a la hora de llegar a una conclusión firme sobre cómo debilitar el régimen de Pyongyang. Crítica seria y coherente, conociendo la imposibilidad (además de perjuicio) de su derrocamiento de forma directa.

-----------------------------------------

(1) “We seek an open world--open to ideas, open to the exchange of goods and people--a world in which no people, great or small, will live in angry isolation.

We cannot expect to make everyone our friend, but we can try to make no one our enemy”. Inaugural Adress (January 20, 1969)

(2) Fue la primera vez que el Partido Progresista Demócrata logró presionar en las elecciones a la Asamblea Nacional y al Yuan Legislativo y formar una coalición unificada contra el Kuomintang. En 1992 tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas libres en Taiwán.

(3) “China will be most likely to put diplomatic and financial pressure on North Korea if it believes that failing to do so will lead the United States to destabilize the regime,” write Joshua Stanton, Sung- Yoon Lee, and Bruce Klingner in Foreign Affairs.

(4) El sistema tiene típicamente entre 48 y 62 misiles interceptares con rangos de hasta 200 kilómetros, apoyados por un radar con rango de hasta unos 1.000 kilómetros

[Enrique Serrano, ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma, Planeta, Bogotá 2016, 273 páginas]

RESEÑA / María Oliveros [Versión en inglés]

La historia de Colombia ha sido clasificada muchas veces como una de las más violentas. El largo capítulo del terrorismo de las FARC o el enfrentamiento de los carteles de droga están bien presentes, pero ya antes hubo en Colombia hechos tan violentos como la Revuelta de los Comuneros, la Guerra de los Mil Días o la Masacre de las Bananeras. Una sucesión de acontecimientos que ha inducido a la mayoría de los colombianos a creer que la violencia ha caracterizado la historia del país y que quizás pueden hacer poco para evitarla.

Esa creencia es desafiada por el comunicador, filósofo y escritor colombiano Enrique Serrano en ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma. El propósito del libro es analizar por qué Colombia no ha prosperado más como país. Para responder a esa pregunta, Serrano revisa en cortos capítulos la mentalidad colombiana desde los inicios de la nación; ahí encuentra razones por las que Colombia es un país al que le ha costado salir adelante, crecer en progreso y poder desarrollarse al máximo.

|

¿Por qué fracasa Colombia? es un libro arriesgado, que combate pensamientos que han permanecido mucho tiempo en la mente de los colombianos. Frente a esa creencia central de que la violencia ha caracterizado la historia del país, Serrano advierte ya desde las primeras páginas: “También se presume de que esta es una nación plagada por la violencia más artera, desde sus inicios hasta el día presente. Sin embargo, ha sido más pacífica que violenta, al menos durante la mayor parte de su lenta formación y que a pesar de que no se puede negar la importancia de la violencia, se trata de algo episódico, reciente, similar a la de otros pueblos en transición”.

Serrano trata de exponer la historia de un país que no comienza en 1810 con la independencia, sino que sus orígenes van mucho más atrás, al momento cuando los españoles llegaron a América y se instalaron en Colombia. Todo esto para poder demostrarle al lector que durante los trescientos años que siguieron a la llegada de los primeros conquistadores, Colombia fue una nación pacífica y mesurada.

La premisa principal de Serrano es que quienes llegaron a Colombia eran sobre todo cristianos nuevos, descendientes de árabes y judíos, provenientes del sur de España, que buscaban un lugar provisional para acomodarse y poder evitar los conflictos religiosos que ocurrían en España por aquella época. Los recién llegados se establecieron en pequeñas urbanizaciones, unos lejos de otros, no solo porque eso era lo que la geografía del país permitía, sino porque lo último que querían era entrar en conflicto con otros pobladores, tanto europeos como indígenas, según explica Serrano.

En realidad es cuestionable que entre los nuevos pobladores predominara un planteamiento religioso privado refractario o que la búsqueda de refugio para sus conciencias motivara en la mayoría de los casos su marcha a América. Da la sensación de que el autor acomoda el punto de partida pensando en aquellos aspectos posteriores a los que quiere dar explicación.

El autor también defiende la tesis de que en Colombia hubo un mestizaje racial, pero no un mestizaje cultural, debido a que la cultura indígena era muy débil, lo que contribuyó a la asunción de la religión traída por los españoles. En la cultura que estos transmitieron a las nuevas generaciones se encontraban ideas como la provisionalidad o incluso acostumbrarse al fracaso: “Además debían reaccionar de un modo pacífico, y no violento, cuando los acontecimientos les eran desfavorables y no podían cumplir sus deseos. Por tanto, una relativa tolerancia y conciencia de que la frustración del alcance de los deseos es algo probable, está en las viejas pautas de crianza de la nación colombiana”.

Serrano sugiere que esta mentalidad originada siglos atrás sigue presente en Colombia: la idea de no esforzarse al máximo, de no arriesgarse mucho por miedo a fracasar, de hacer las cosas a medias para no perder mucho por si salen mal. Probablemente esa mentalidad que se fue creando con los años explica por qué los proyectos de urbanización en el país no avanzan correctamente, por qué el proyecto del metro en la capital colombiana no ha podido concretarse, o por qué le ha costado tanto al país explotar sus recursos al máximo.

Aunque en el libro se tocan otros aspectos como el lenguaje, la higiene corporal y las clases sociales, es sin duda la historia el componente fundamental. Refiriéndose a hechos históricos del pasado colombiano, Serrano propone una visión de la historia nacional alejada de la habitual. Así, como se ha dicho, su relato no comienza con el grito de independencia de 1810, sino explicando la sociedad española del siglo XV y XVI, para de esta forma entender la mentalidad de los primeros hombres, mujeres y familias que llegaron a América. Se trata de una visión optimista que procura compartir la idea de que no todo ha sido sufrimiento en la historia colombiana.

Es un hecho que la historia del país no se vive ni se recuerda con mucho ánimo por los colombianos. Recordar el pasado es para muchos una forma de recordar la violencia, las guerras y la polarización nacional que comenzó con la formación de los dos grandes partidos, Liberales y Conservadores, a mediados del siglo XIX. Conocer bien el pasado, en cualquier caso, es primordial para el progreso; eso es lo que busca la nueva ley decretada el 1 de enero de 2018, que obliga a todos los colegios del país a impartir clase de Historia Colombiana.

El libro concluye con una serie de sugerencias sobre el presente y el futuro. Ese último capítulo, titulado ¿Hacia donde puede ir una nación así?, trata de transmitir un sentimiento de esperanza, a la vez que supone un llamado a la alta responsabilidad. Según el autor, conocer el pasado y no huir de él, sino aceptarlo para así poder mejorar mentalidades y hábitos, es lo que le dará la base al país para no fracasar.

[Mai’a K. Davis Cross, The Politics of Crisis in Europe. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 2017. 248 páginas]

RESEÑA / Mª Teresa La Porte [Versión en inglés]

La principal tesis de la extensa investigación que presenta esta obra se condensa en una de sus últimas conclusiones: ‘Indeed, what the crisis over Iraq, the constitution, and the Eurozone have revealed is that even in the face of extreme adversity, and even when the easy route of freezing or rolling back integration is on the table before them, Europeans routinely choose more Europe, not less’ (p. 235). La autora justifica esta afirmación arguyendo que la percepción de crisis existencial (existential crisis) que periódicamente azota a la Unión Europea es un constructo social (social construct), iniciado y orquestado por los medios de comunicación y los líderes de opinión pública (public opinión shapers) que controlan la elaboración de las narrativas y determinan la percepción pública de los hechos. La cobertura mediática amplifica un problema, que si bien es innegable, no cuestiona la existencia de la Unión Europea. Esa visión negativa provoca en la ciudadanía lo que Cross denomina ‘integrational panic’, generando un sentimiento de catástrofe que se multiplica a través de los discursos políticos. La ausencia de ‘crisis real’ vendría demostrada por el hecho de que, tras estas aparentes catástrofes, se produce un avance constatable en integración europea y un renovado deseo de encontrar un consenso.

El libro presenta el análisis de tres ‘crisis’ recientes por las que ha atravesado la Unión Europea: la disputa en relación con la participación en la guerra de Irak (2003), el debate en torno a la Constitución Europea (2005) y la crisis económica de la euro zona (2010-12). Cada uno de los casos comprende un estudio cualitativo y cuantitativo del contenido de medios líderes internacionales, un examen de la reacción de la opinión pública y un seguimiento de la toma de decisiones políticas. A pesar de la diferencia entre los casos de estudio, la autora encuentra un patrón común a todos ellos que permite el estudio comparativo y que se desarrolla de la siguiente manera: surgimiento del conflicto que provoca el debate, reacción negativa de los instigadores sociales elaborando narrativas alarmantes, percepción de crisis existencial por parte de la ciudadanía, estado de ‘catarsis’ (catharsis) en la que se relajan las tensiones y se produce una reflexión serena sobre los acontecimientos, y, por último, la fase de resolución en la que se adoptan medidas políticas que refuerzan la integración europea (Estrategia de Seguridad Europea, 2003 (European Security Strategy); Tratado de Lisboa, 2009 (Lisbon Treaty); Pacto Fiscal Europeo, 2012 (Fiscal Compact)).

|

La Unión Europea se entiende como un proyecto en vías de desarrollo: ‘a work in progress, a project that is perennially in the middle of its evolution, with no clearly defined end goal’ (p.2). Las desavenencias entre los estados miembros, en relación con la política exterior o con el grado de integración, son propias de una iniciativa ambiciosa, que está en plena proceso de maduración y que avanza contando siempre con el parecer de todos y cada uno de sus miembros. Sin embargo, el estudio no minusvalora las dificultades reales por las que atraviesa la institución comunitaria y están presentes a lo largo de toda la investigación.

Resulta especialmente interesante el detenido seguimiento de las dinámicas sociales que genera la interpretación de las ‘crisis de existencia’ de la Unión Europea. Los procesos de elaboración de las narrativas por los medios de comunicación, el efecto multiplicador a través de los discursos de actores políticos y expertos, y la reacción de la opinión pública europea y global aportan un conocimiento sobre el impacto político del comportamiento social que debe tener mayor consideración en la disciplina de relaciones internacionales. El estudio destina una especial atención a la resolución de la crisis y al fenómeno de ‘catarsis’ que se produce como consecuencia de la reflexión política. Esta etapa comenzaría cuando se amplían las opciones y se empiezan a valorar diferentes soluciones, las élites políticas recuperan su poder de decisión y se inicia la consideración de potenciales oportunidades de generar consenso y avanzar en la integración. Como la autora remarca, la catarsis no elimina las tensiones, pero permite un debate abierto que concluye con una propuesta positiva.

Es también una contribución positiva la revisión científica del concepto de ‘crisis’ en las principales perspectivas intelectuales de la materia: la visión sistémica, la conductual o del comportamiento y la visión sociológica. Basándose en la producción anterior, la autora aporta un nuevo concepto ‘integrational panic’ que define como ‘a social overreaction to a perceived problem’.

La crítica procedente del ámbito académico, aunque no deja de subrayar el interés del enfoque del trabajo, considera insuficiente el análisis político de cada uno de los conflictos analizados y afirma que el libro no refleja bien la complejidad de los problemas a los que se enfrenta Europa. En concreto, se cuestiona si la crisis del Brexit y el surgimiento de los partidos euroescépticos no desmantelan la argumentación expuesta en estas páginas. La autora incluye un breve comentario sobre ambas cuestiones (el referéndum británico coincide con la publicación del libro) arguyendo que ambos problemas responden a un conflicto de política nacional y no europeo, pero la crítica lo considera incompleto.

En cualquier caso, la relevancia del trabajo está justificada por varios motivos. En primer lugar, su novedad: aunque las crisis por las que ha atravesado la Unión Europea han sido estudiadas con anterioridad, son muy pocos los trabajos que lo han hecho de forma comparada y concluyendo comportamientos comunes. En segundo lugar, y aunque sea una tesis discutible, el análisis del efecto de los medios de comunicación y de los líderes de opinión pública en la crisis existenciales de la UE contribuye a una valoración política del fenómeno más certera y realista. Por último, la investigación favorece una mejor gestión de estos periodos de turbulencia, permitiendo reducir los efectos desgastantes de un constante debate sobre la pervivencia de la institución dentro y fuera de Europa.

ENSAYO / Andrea Pavón-Guinea [Versión en inglés]

-

Introducción

La combinación de ataques terroristas en suelo europeo, el surgimiento del Estado Islámico, la guerra civil siria y la crisis de los refugiados han puesto de manifiesto la importancia del diálogo intercultural entre la Unión Europea y el mundo islámico. En este contexto de guerra asimétrica y retos no tradicionales de seguridad, la Unión Europea está centrando sus recursos en iniciativas de la sociedad civil basadas en poder blando que puedan contribuir a la prevención de la radicalización. Mediante la creación de la Fundación Anna Lindh para el desarrollo intercultural, la Unión Europea dispone de un instrumento sin igual para acercar a las sociedades civiles de ambas orillas del Mediterráneo y contribuir a la mejora de las relaciones Euro-Mediterráneas.

-

Las relaciones Euro-Mediterráneas y el diálogo intercultural

Las relaciones entre la Unión Europea y el Mediterráneo Sur empezaron[1] a ser reguladas formalmente con la creación del Proceso de Barcelona en 1995[2].

La Declaración de Barcelona daría lugar a la creación de la Asociación Euro-Mediterránea; un foro de relaciones multilaterales que, ‘basadas en un espíritu de asociación’, pretende convertir la cuenca mediterránea en un ‘área de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad’. El Proceso de Barcelona traería así a colación uno de los principios fundadores de la Unión Europea, aquel que llama a alcanzar los objetivos comunes mediante un espíritu de corresponsabilidad (Suzan, 2002). La Declaración persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, la creación de un área común de paz y estabilidad a través del refuerzo de la seguridad y del diálogo político (sería la llamada ‘cesta política’); en segundo lugar, la construcción de una zona de prosperidad compartida a través de la asociación económica y financiera (‘cesta económica y financiera’); y, en tercer lugar, la promoción del entendimiento entre las cultures a través de las redes de la sociedad civil: el llamado diálogo intercultural (cesta de ‘asuntos sociales, culturales y humanos’).

Más de veinte años después de la Declaración, los reclamos de la política actual en el Mediterráneo Sur subrayan la importancia del desarrollo del diálogo intercultural para la seguridad europea. Aunque los políticos europeos rechazaran la tesis del choque de civilizaciones de Huntington cuando ésta fue articulada por primera vez, se convertiría, sin embargo, en un escenario a considerar después de los ataques del once de septiembre: un escenario, sin embargo, que podría evitarse mediante la cooperación en el ámbito de la ‘tercera cesta’ de la Asociación Euro-Mediterránea, es decir, a través del diálogo reforzado y la cooperación cultural (Gillespie, 2004).

-

Luchando contra la radicalización a través del diálogo intercultural: La Fundación Anna Lindh

Así pues, haciendo hincapié en que el diálogo entre culturas, civilizaciones y religiones en toda la región Euro-Mediterránea es más necesario que nunca para promover el entendimiento mutuo, los socios Euro-Mediterráneos acordaron durante la quinta conferencia Euro-Mediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores, en Valencia en 2002, establecer una fundación cuyo objetivo fuese el desarrollo del diálogo intercultural. De esta manera nace la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Cultures que, con sede en Alejandría, comenzaría a funcionar en el año 2005.

Cabe destacar que Anna Lindh es única en su representación y configuración, pues reúne a todos los socios Euro-Mediterráneos en la promoción del diálogo intercultural, que es su único objetivo. Para ello, se basa en la coordinación de una red regional de más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil, tanto europeas, como mediterráneas.

A pesar de que lleve en funcionamiento ya más de diez años, su trabajo se centra en la actualidad en el desarrollo del diálogo intercultural con el fin de prevenir la radicalización. Este énfasis ha sido continuamente puesto de manifiesto en los últimos años, por ejemplo, en el Foro Mediterráneo de la Fundación Anna Lindh, celebrado en Malta en octubre de 2016, su mandato en el diálogo intercultural contenido en la nueva Política Europea de Vecindad (18.11.2015) y en la estrategia de la Alta Representante Mogherini para la promoción de la cultura en las relaciones internacionales.

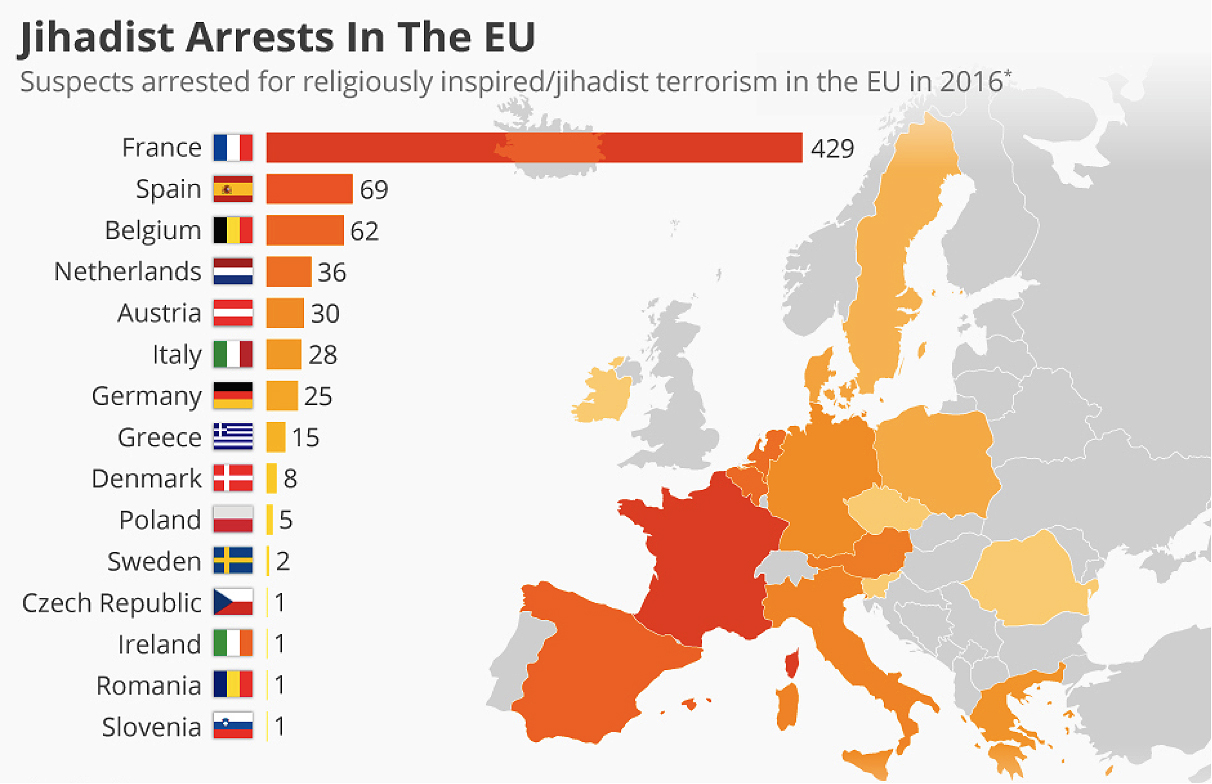

Sin embargo, han sido los recientes ataques terroristas en Europa los que han resaltado la necesidad urgente de abordar el fenómeno de la radicalización[3], que, en última instancia, puede llegar a conducir al extremismo violento y al terrorismo. En este sentido, la prevención de la radicalización[4] es una pieza clave en la lucha contra el terrorismo, tal y como ha sido puesto de manifiesto en la Agenda Europea de Seguridad en 2015[5]. Esto es así porque la mayoría de los terroristas sospechosos de haber atentado en suelo europeo son ciudadanos europeos, nacidos y creados en estados miembros de la Unión Europea, donde han experimentado procesos de radicalización que culminarían en actos de violencia terrorista. Este hecho evidencia ‘la dimensión transnacional del terrorismo islamista’ (Kaunert y Léonard, 2011: 287), así como la naturaleza cambiante de la amenaza, cuyos motores son diferentes y más complejos que previos procesos de radicalización: ‘La radicalización de hoy tiene diferentes fundamentos, opera sobre la base de diferentes técnicas de reclutamiento y comunicación y está marcada por objetivos globalizados y móviles dentro y fuera de Europa, creciendo en diversos contextos urbanos’[6]. El siguiente mapa muestra el número de arrestos por sospecha de terrorismo yihadista en Europa en 2016.

|

Fuente: Europol (2016) |

En consecuencia, la Fundación Anna Lindh puede entenderse como una respuesta alternativa y no conflictiva al discurso del choque de civilizaciones y la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos (Malmvig, 2007). Su objetivo principal que es el de crear ‘un espacio de prosperidad, convivencia y paz’ mediante ‘la restauración de la confianza en el diálogo y la reducción de los estereotipos’ se basa en la importancia otorgada por la Unión Europea al desarrollo del diálogo intercultural entre civilizaciones como elemento crucial de cualquier programa político y estratégico dirigido a los países mediterráneos vecinos (Rosenthal, 2007). Dicho de otro modo, la creación de un área de diálogo, cooperación e intercambio en el sur del Mediterráneo es una prioridad clave de la política exterior de la Unión Europea. Además, con la creación de la Fundación Anna Lindh, la Unión Europea está reconociendo que para que la Asociación Euro-Mediterránea funcione, el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, y no solo entre las elites políticas, es esencial.

Así pues, Anna Lindh, como organización basada en red de redes de la sociedad civil, se vuelve instrumento crucial para abordar la prevención de la radicalización. En esta línea, el grupo de trabajo de implementación de la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas[7] ha argumentado que el Estado por sí solo no cuenta con los recursos necesarios para luchar contra la radicalización terrorista, y, por lo tanto, necesita cooperar con socios de otra naturaleza para llevar a cabo esta tarea. La involucración de la sociedad civil y las comunidades locales serviría así para aumentar la confianza y la cohesión social, llegando incluso a ser un medio para llegar a ciertos segmentos de la sociedad con los que los gobiernos tendrían dificultades para interactuar. La naturaleza de los actores locales, tal y como ha resaltado la Unión Europea mediante la creación de la Fundación Anna Lindh, sería la más acertada para prevenir y detectar la radicalización tanto a corto como a largo plazo[8].

Conclusión

De esta forma, el diálogo intercultural constituye una herramienta para abordar el fenómeno de la radicalización en la región del Mediterráneo Sur, donde los legados de un pasado colonial exigen que ‘se encuentren interlocutores más creíbles entre las organizaciones no gubernamentales’ (Riordan, 2005: 182). Con el objetivo de prevenir la radicalización terrorista dentro y fuera de Europa, y asumiendo que prácticas basadas en el diálogo y la mutualidad pueden ofrecer un marco adecuado para el desarrollo y mejora de las relaciones Euro-Mediterráneas, la Unión Europea debería avanzar hacia asociaciones reales dirigidas hacia el fomento de la confianza entre las personas y rechazar cualquier programa de acción unilateral que suponga una reproducción del discurso del choque de civilizaciones (Amirah y Behr, 2013: 5).

[1] Previamente a la Declaración de Barcelona se intentó regular la cooperación Euro-Mediterránea mediante el Diálogo Euro-Árabe (1973-1989); sin embargo, aunque concebido como un foro de diálogo entre la entonces Comunidad Económica Europea y la Liga Árabe, las tensiones de la Guerra del Golfo terminarían frustrando su trabajo (Khader, 2015).