Breadcrumb

Blogs

The United States remains attentive to the innovation of methods that can also serve to introduce terrorist cells or even weapons of mass destruction

In the last ten years, the proliferation of submersible and semi-submersible, with difficult detection, has monopolized a third of the drug transport from South America to the United States. The incorporation of GPS systems by the cartels also makes the global fight against narcotics difficult. A possible use of these new methods for terrorist purposes keeps the United States on high alert.

▲ A narco-submarine found in the jungle of Ecuador in 2010 [DEA]

ARTICLE / Marcelina Kropiwnicka [Spanish version]

Drug trafficking to large consumer markets, especially the United States and Europe, is especially innovative: the magnitude of the business leads to attempts in overcoming any barriers placed by the States to prevent their penetration and distribution. In the case of the United States, where the illicit arrival of narcotics dates back to the 19th century–from opium to marijuana and cocaine–, authorities have continuously managed to intercept many shipments of drugs, but traffickers find new ways and methods to introduce significant volumes of narcotics.

The most disturbing method in the last ten years has been the use of boat submersibles and semi-submersibles, which have commonly been given the name of narco-submarines. They allow several tons of substances to be transported–five times more than a fishing boat can transport–dodging the US Coast Guard's surveillance [1]. Satellite technology has also led traffickers to drop drug loads into the sea, then be collected by recreational boats without raising suspicion. Those methods are referenced in recent reports from the Drug Enforcement Administration (DEA), the US anti-narcotics agency.

Through the waters of Central America

For many years, the conventional way of transporting drugs that leave South America to the United States has been through fishing boats, speedboats and light aircraft. Advances in airborne detection and tracking techniques have pushed drug traffickers to look for new ways to take their loads to the North. Hence the development of narco-submarines, whose number, from a first interception in 2006 by the US authorities, has seen a rapid progression.

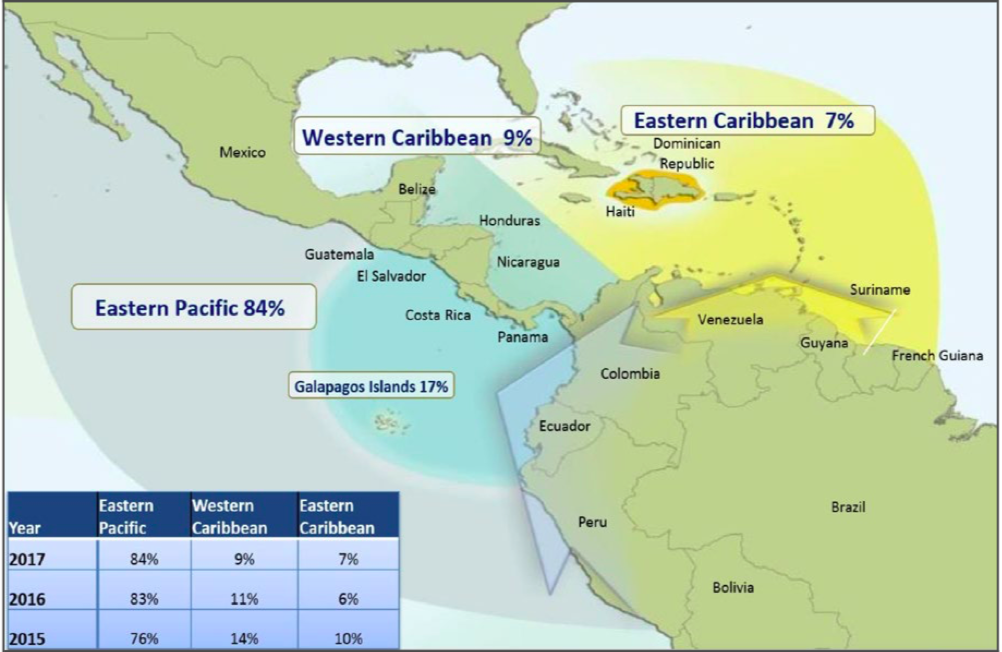

This means of transport is one of the reasons that since 2013 there has been a 10% increase in trafficking of drugs that travel from Colombia (the country that produces 93% of the cocaine consumed in the US) to Central America and Mexico, the location where the shipments are introduced to the US. According to the DEA, this corridor today represents an estimated 93% of the movement of cocaine from South America to North America, compared to 7% of the route that passes through the Caribbean islands (mainly the Dominican Republic) to reach Florida or other places on the East American coast.

For a while, among US Coast Guard service members spread a rumor that the drug cartels were using narco-submarines. Without having seen one up to that moment, the agents gave it the name of 'Bigfoot' (like the supposed ape-like animal that would inhabit Pacific forests in the US).

The first sighting occurred in November 2006, when a patrolman from the US Coast Guard detected a blurred shape in the ocean, about a hundred miles off the coast of Costa Rica. As the agents approached the blur, they discovered three tubes of plastic that emerged from the water, which came from a submersible ship that was two meters below the surface. Inside the submersible they found three tons of cocaine and four men armed with an AK-47 rifle. The coastguard named the discovery as 'Bigfoot I'.

Two years later there would be detection of a 'Bigfoot II'. In September 2008, a frigate of the US Navy working with the Coast Guard seized a similar apparatus 350 miles from the border between Mexico and Guatemala. The crew consisted of four men and the cargo reached 6.4 tons of cocaine.

By then, the US authorities calculated that more than one hundred submersibles or semi-submersibles had been crafted. In 2009 they estimated that they were only able to stop 14% of shipments, and that this method of transport provided at least one third of the total cocaine shipment reaching the US market. The Colombian, Mexican and Guatemalan armies have also confiscated some of these narco-submarines. In addition to being located in the Pacific, they have also been detected in the Caribbean and the Atlantic. Crafted in the jungle, perhaps the most striking discovery was in the interior of Ecuador, in the waters of a river.

Its technical innovation has often surprised counter-narcotics officials. Many of these self-propelled narco-submarines measure fifteen meters, are made of synthetic materials and fiberglass and have been designed to reduce their detection by radar or infrared. There have also been models with systems of GPS navigation to refuel and receive food at agreed points along their established route.

GPS tracking

The development and generalization of the GPS system has also served drug traffickers to introduce greater innovations. One procedure, for example, has been to fill a vessel shaped like a torpedo with drugs–like a submersible, but without a crew–, and attached to a buoy and a signal emitter. The container can hold up to seven tons of cocaine and be fastened to the bottom of a ship by a cable. If the boat is intercepted, the container can simply be dropped deeper into the water, and can later be recovered by another boat thanks to satellite locators. This makes it extremely difficult for authorities to seize the drugs and stop the traffickers.

The GPS navigation system is also used to deposit drug cargos at points in the territorial waters of the United States, where they can be collected by recreational craft or by a small group of people without raising suspicion. The package containing the cocaine is coated with several layers of material and then waterproofed with a type of foam. The package is placed inside of a canvas bag that is then deposited into the bottom of the sea to be recovered by others later on.

As indicated by the DEA in its 2017 report, “this demonstrates how trafficking organizations have evolved their methods for conducting cocaine transactions through technology Organizations transport kilograms of cocaine in waterproof packaging to a predetermined location, anchor it to the ocean floor for retrieval by other DTO [Drug Trafficking Organization] members who have the contraband GPS location. This allows members of trafficking organizations to compartmentalize, as it separates maritime transporters from land-based cocaine distributors.”

|

Cocaine routes from South America to the United States in 2017 [DEA] |

Terrorist risk

The possibility that these difficult detection methods are being used to introduce weapons or for terrorist operations worries the United States authorities. Retired Vice Admiral James Stravidis, former commander of US Southern Command, has warned of the potential use, especially of the submersibles, “to transport more than just narcotics: the movement of cash, weapons, violent extremists, or, at the dark end of the spectrum, weapons of mass destruction.”

This risk was also referred to by Rear Admiral Joseph Nimmich when, as commander of the Joint Interagency Task Force South, he faced the emergence of submersibles. “If you can carry 10 tons of cocaine, you can carry 10 tons of anything,” he told The New York Times.

According to this newspaper, the furtive elaboration of homemade submarines was developed first in Sri Lanka, where the rebel group of the Tamil Tigers used them in confrontation with government forces. “Tamil will go down in history as the first terrorist organization to develop underwater weapons,” said the Ministry of Defense of Sri Lanka. In 2006, as the NYT states, “a Pakistani and a Sri Lankan provided plans to the Colombians for building semisubs quickly, stealthily and out of cheap, commonly available materials.”

Despite its origin, related to the Tamil rebels, and the terrorist potential presented by the submersibles used by the drug cartels, the fact is that Washington has not yet reported evidence that these new methods of drug transport developed by organized crime groups are being used by other extremist actors. Nevertheless, the US maintains on high alert due to an increased rate of shipments arriving to their destination without detection.

[1] REICH, S., & Dombrowski, P (2017). The End of Grand Strategy. US Maritime Pperations in the 21st Century. Cornell Univesity Press. Ithaca, NY. Pag. 143-145

Estados Unidos sigue atento la innovación de métodos que también podrían servir para introducir células terroristas o incluso armas de destrucción masiva

En los últimos diez años, la proliferación de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, de difícil detección, ha acaparado un tercio del transporte de droga desde Sudamérica a Estados Unidos. La incorporación de sistemas GPS por parte de los carteles dificulta también la lucha global antinarcóticos. Un posible uso de esos nuevos métodos para fines terroristas mantiene alerta a Estados Unidos.

▲ Narcosubmarino encontrado en la selva de Ecuador en 2010 [DEA]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

El tráfico de droga hacia los grandes mercados de consumo, sobre todo Estados Unidos y Europa, es especialmente innovador: la magnitud del negocio lleva a intentar superar cualquier barrera que pongan los Estados para impedir su penetración y distribución. En el caso de Estados Unidos, donde la llegada ilícita de narcóticos se remonta al siglo XIX –desde el opio hasta la marihuana y la cocaína–, los continuados esfuerzos de las autoridades han logrado interceptar muchos envíos de droga, pero los traficantes encuentran nuevas vías y métodos para introducir en el país un volumen importante de estupefacientes.

El método más inquietante en los últimos diez años ha sido el uso de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, a las que comúnmente se les ha dado el nombre de narcosubmarinos, que permiten transportar varias toneladas de sustancias –cinco veces más de lo que lo hacía un barco pesquero– esquivando la vigilancia de los guardacostas [1]. La tecnología satelital también ha llevado a los traficantes a dejar cargas de droga en el mar, luego recogidas por embarcaciones de recreo sin levantar sospecha. A esos métodos hacen referencia recientes informes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos estadounidense.

Por las aguas de Centroamérica

Durante muchos años, la forma habitual de transportar la droga que sale de Sudamérica hacia Estados Unidos ha sido mediante barcos pesqueros, lanchas rápidas y avionetas. Los avances en las técnicas de detección y rastreo desde el aire han empujado a los narcotraficantes a buscar nuevas maneras de llevar sus cargas hacia el Norte. De ahí el desarrollo de los narcosubmarinos, cuyo número, desde una primera interceptación en 2006 por las autoridades estadounidenses, ha conocido una rápida progresión.

Ese medio de transporte es una de las razones de que desde 2013 haya aumentado en un 10% el tráfico de la ruta de droga que va de Colombia (país que produce el 93% de la cocaína consumida en EEUU) a Centroamérica y México, desde donde los cargamentos son introducidos en EEUU. Según la DEA, este corredor representa hoy un estimado 93% del movimiento de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, frente al 7% de la ruta que busca las islas del Caribe (principalmente la República Dominicana) para llegar a Florida u otros lugares del litoral estadounidense.

Durante un tiempo, entre el servicio de guardacostas de EEUU se extendió el rumor de que los carteles de droga estaban usando narcosubmarinos. Sin haber visto de momento ninguno, los agentes le dieron el nombre de 'Bigfoot' (como se conoce un supuesto animal con forma de simio que habitaría en bosques del Pacífico estadounidense).

El primer avistamiento se produjo en noviembre de 2006, cuando un patrullero de la Guardia Costera de EEUU detectó una forma desdibujada en el océano, a unas cien millas del litoral de Costa Rica. Cuando los agentes se acercaron descubrieron tres tubos de plástico que emergían del agua, que provenían de una nave sumergible que se abría paso a dos metros bajo la superficie. Dentro encontraron tres toneladas de cocaína y cuatro hombres armados con un fusil AK-47. Los guardacostas lo bautizaron como 'Bigfoot I'.

Dos años después habría un 'Bigfoot II'. En septiembre de 2008, una fragata de la Armada estadounidenses en labores de guardacostas apresó un aparato semejante a 350 millas de la frontera entre México y Guatemala. La tripulación se componía de cuatro hombres y la carga era de 6,4 toneladas de cocaína.

Para entonces, las autoridades de EEUU calcularon que ya se habían fabricado más de cien sumergibles o semisumergibles. En 2009 estimaron que solo estaban pudiendo detener un 14% de los envíos y que este medio de transporte suministraba al menos un tercio de la cocaína que llegaba al mercado estadounidense. Las armadas de Colombia, México y Guatemala también han decomisado algunos de estos narcosubmarinos, que además de haber sido localizados en el Pacífico igualmente han sido detectados en el Caribe y el Atlántico. Fabricados de forma artesanal en la selva, quizás el episodio más llamativo fue el de haber encontrado uno de ellos en el interior de Ecuador, en las aguas de un río.

Su innovación técnica ha sorprendido con frecuencia a los funcionarios antinarcóticos. Muchos de estos autopropulsados narcosubmarinos llegan a medir quince metros, están hechos de materiales sintéticos y fibra de vidrio y han sido diseñados para reducir la detección por radar o infrarrojos. Ha habido modelos también con sistemas de navegación GPS para poder repostar carburante y recibir comida en citas convenidas a lo largo del trayecto.

Localización por GPS

El desarrollo y generalización del GPS también ha servido a los narcotraficantes para introducir mayores innovaciones. Un procedimiento, por ejemplo, ha sido rellenar con droga un recipiente en forma de torpedo –como un sumergible, pero esta vez sin tripulación–, unido a una boya y un emisor de señal. El contenedor puede albergar hasta siete toneladas de cocaína y se sujeta al fondo de un barco mediante un cable. Si el barco es interceptado, simplemente puede dejar caer el contenedor a más profundidad, para luego ser recuperado por otra embarcación gracias al localizador satelital. Esto hace extremadamente difícil a las autoridades capturar la droga y detener a los traficantes.

El sistema de navegación GPS también se usa para depositar cargas de droga en puntos de las aguas territoriales de Estados Unidos, donde pueden ser recogidos por embarcaciones de recreo o por un reducido grupo de personas sin levantar sospechas. El paquete conteniendo la cocaína es recubierto con varias capas de material y luego todo ello es impermeabilizado con un tipo de espuma. El paquete se coloca dentro de una bolsa de lona que se deposita en el fondo del mar para luego ser recuperado por otras personas.

Como indica la DEA en su informe de 2017, “esto demuestra cómo las organizaciones narcotraficantes han evolucionado sus métodos para llevar a cabo las transacciones de cocaína utilizando tecnología”. Y cita el ejemplo de organizaciones que “transportan kilos de cocaína en paquetes impermeables hasta una predeterminada localización y la fijan al lecho del océano para que sea luego retirada por otros miembros de la organización que tienen la localización GPS”, lo que “permite a los miembros de organizaciones de narcotráfico compartimentar su trabajo, separando a quienes hacen el transporte marítimo de los distribuidores en tierra firme”.

|

Viaje de la cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos en 2017 [DEA] |

Riesgo terrorista

La posibilidad de que estos métodos de muy difícil detección sean utilizados para introducir armas o puedan formar parte de operativos terroristas preocupa a las autoridades estadounidenses. El vicealmirante retirado James Stravidis, exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha alertado del potencial uso especialmente de los sumergibles “para transportar más que solo narcóticos: el movimiento de dinero en metálico, armas, extremistas violentos o, en el peor extremo del espectro, armas de destrucción masiva”.

A este riesgo se refirió también el contralmirante Joseph Nimmich cuando, como comandante del Grupo Sur de Trabajo Conjunto Interagencias, se enfrentó al surgimiento de los sumergibles. “Si puedes transportar diez toneladas de cocaína, puedes transportar diez toneladas de cualquier cosa”, declaró a The New York Times.

Según este periódico, la elaboración furtiva de submarinos caseros se desarrolló primero en Sri Lanka, donde el grupo rebelde de los Tigres Tamiles los utilizó en su enfrentamiento con las fuerzas gubernamentales. “Los tamiles pasarán a la historia como la primera organización terrorista en desarrollar armas submarinas”, aseguró el Ministerio de Defensa de Sri Lanka. En 2006, como afirma el NYT, “un paquistaní y un esrinlanqués facilitaron planos a los colombianos para construir semisumergibles que fueran rápidos, silenciosos y de materiales baratos y comúnmente al alcance”.

A pesar de ese origen, en última instancia relacionado con los rebeldes Tamil, y de la potencialidad terrorista que presentan los sumergibles utilizados por los carteles de droga, lo cierto es que Washington no ha reportado evidencias de que los nuevos métodos de transporte de droga desarrollados por los grupos de crimen organizado estén siendo usados por actores extremistas de otro cariz. No obstante, EEUU mantiene alta la guardia dado el elevado índice de envíos de cargamentos que llegan a su destino sin detección.

[1] REICH, S., & Dombrowski, P (2017). The End of Grand Strategy. US Maritime Pperations in the 21st Century. Cornell Univesity Press. Ithaca, NY. Pág. 143-145

[Pedro Baños, El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas. Ariel. Barcelona, 2018. 366 pág.]

5 de diciembre, 2018

RESEÑA / Manuel Lamela

|

Si su anterior entrega, Las claves de dominio mundial, nos servía como manual para introducirnos en el vasto mundo de la geopolítica y las relaciones internacionales, en su nueva obra, el coronel Pedro Baños Bajo, nos desvela y nos muestra los elementos e instrumentos claves para el dominio mundial y cómo estos son utilizados por los diversos actores en su pugna constante por el poder a escala global. Nos encontramos a las puertas de un cambio de paradigma en la escena internacional, y este proceso, como explica el autor, será liderado por la demografía y la tecnología.

En su empresa por democratizar la geopolítica, Pedro Baños utiliza un lenguaje claro y preciso para facilitar la comprensión de la obra. Serán numerosas las ilustraciones presentes en el libro que irán acompañados de breves explicaciones para conseguir una visión más amplia del tema a tratar.

Los elementos del poder mundial es el nombre que recibe la primera mitad del libro, esta se encuentra dividida en nueve partes diferentes que según el autor son claves a la hora de comprender el juego de poder mundial. En esta primera mitad se tratarán cuestiones de rigurosa actualidad y tremendamente importantes en la escena internacional. Desde la amenaza híbrida, que supone una nueva forma de hacer la guerra, hasta el rol de los servicios de inteligencia en la actualidad pasando por la trascendental importancia de los recursos naturales y la demografía. Sin duda es un análisis bastante completo para aquellos que busquen una breve explicación acerca de los mayores retos y desafíos que amenazan con desestabilizar nuestro actual orden social. Es cierto que algunas de las explicaciones se pueden definir como sencillas, pero esto no se tiene por qué entender como una característica peyorativa. La capacidad de síntesis del autor en cuestiones sumamente complejas, puede incentivar la curiosidad del lector y que este dé el salto a otras grandes obras donde profundizar en temas más concretos.

En la segunda parte de la obra nos encontramos con un análisis más concreto en el que el autor se centra en únicamente dos factores: la tecnología y la demografía. El desequilibrio poblacional, las grandes corrientes migratorias y los que algunos denominan la cuarta revolución industrial son algunas de las cuestiones que el coronel Baños remarca en su análisis. En opinión del autor las transformaciones a las que se verán expuestos estos dos elementos marcará el transcurso de la humanidad en los próximos años. En este estudio más incisivo el autor nos muestra lo vulnerable que se encuentra la sociedad humana ante los futuros cambios que están por venir y cómo esta presunta debilidad hará que los conflictos sean difícilmente evitables en un futuro cercano. Pedro Baños argumenta que pese a la creencia que tenemos de vivir en una sociedad perfectamente organizada y estructurada, la realidad dista mucho de esto último, ya que es un reducido grupo humano el encargado de dirigir y liderar el destino de toda la humanidad en su conjunto.

Pese a destilar cierto pesimismo a lo largo de la obra, Pedro Baños decide concluir su análisis con un mensaje de esperanza abogando por una humanidad unida, responsable y solidaria con su entorno.

El interés mundial por este grano de moda ha supuesto ingresos adicionales para las comunidades andinas

La localización de la producción de quinoa sobre todo en Perú y Bolivia (juntos acaparan casi el 80% de la exportación mundial) ha dado a estas naciones un inesperado valor estratégico. El alto componente proteínico de este pseudocereal lo hace atractivo para aquellos países que tienen la seguridad alimentaria como una prioridad.

▲ Campo de quinoa en los Andes de Bolivia [Michael Hermann-CC]

ARTÍCULO / Elisa Teomiro

La quinoa, a la que también se le da el nombre de quinua (en latín Chenopodium quinoa), es un grano ancestral de más de 5.000 años de antigüedad cultivado, en sus inicios, por las culturas precolombinas andinas. Tras la llegada de los españoles a América, fue en parte desplazado por los cereales que se llevaron desde la península. No pertenece a la familia de las gramíneas si no a la de las quenopodiáceas (espinacas, acelgas o remolachas); por tanto es más correcto considerarlo como un pseudocereal.

Constituye la base de la alimentación de la población andina de Sudamérica, especialmente de las zonas alto andinas de Bolivia y Perú (entre los dos países concentran aproximadamente el 76% del volumen total de quinoa que se exporta en el mundo, 46% Bolivia y 30% Perú). En la actualidad, por su adaptación a diferentes climas (sobrevive a las heladas, a las altas temperaturas, a la escasez de oxígeno en el aire, a la falta de agua y a la salinidad alta), su producción se ha diversificado y son más países los que la producen: Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, EEUU y Canadá, en el continente americano, así como Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, Holanda, España, Australia y la URSS, fuera de él.

La quinoa ha pasado de ser un perfecto desconocido, para la mayoría de la población no americana, a sufrir un alza espectacular en muy poco tiempo. Una de las razones que ha contribuido a ello fue la decisión que tomó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) de declarar 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. La FAO quería recompensar con ello el gran esfuerzo que estaban haciendo los pueblos andinos para conservar el grano en estado natural, como alimento para las generaciones actuales y venideras. Las actividades realizadas durante ese año permitieron dar a conocer al mundo la quinoa y sus propiedades nutritivas.

Aumento del precio

El interés despertado por este grano hizo triplicar su precio entre 2004 y 2013, lo que curiosamente generó un debate sobre un posible impacto negativo en las poblaciones productoras. Así, se alegó que la alta demanda de este cultivo por parte de los países desarrollados había convertido a la quinoa en un "artículo de lujo" en los países productores, donde costaba ya más que el pollo o el arroz. Se consideraba que esta situación podría causar malnutrición en la población andina, al no poder complementar su escasa dieta con la quinoa.

Un seguimiento de esta cuestión mostró posteriormente que en realidad el boom de la quinoa estaba ayudando a las comunidades en origen. Un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional, agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas con base en Ginebra, llevado a cabo a lo largo del periodo 2014-2015, apuntó que el consumo de quinoa por parte de los países desarrollados mejoraba las condiciones de vida de los pequeños productores; la mayor parte de ellos, mujeres.

De acuerdo con este estudio, la subida de precios entre 2004-2013 hizo que tanto productores como consumidores en las regiones productoras se beneficiaran financieramente del comercio. Así, hubo un incremento del 46% en su bienestar en este periodo, medido a través del valor de bienes y servicios consumidos por las familias. El informe destacaba también cómo, por el contrario, la caída en el precio del grano de quinoa de un 40%, sufrida hacia finales de 2015, causó un descenso en el bienestar de los hogares rurales (descendió el consumo de alimento en un 10% y los salarios en un 5%). El estudio llegaba a dos conclusiones claras: el descenso mantenido en Perú en el consumo de quinoa desde 2005 obedecía probablemente más al cambio en las preferencias del consumidor debidas a la globalización y la mayor oferta de productos, que a la variación en los precios del grano; el consumo mundial de quinoa en los países desarrollados contribuía, sin duda, al desarrollo de las comunidades en el altiplano con falta de recursos.

Producción y comercio

Las razones por las que este grano se ha hecho tan atractivo a los consumidores de Europa y EEUU –crecientemente también de China y Japón– son varias: su contenido en proteínas es muy alto, entre el 14% y el 18%, y además son proteínas de alto valor biológico que le permitirían ser un sustituto de la proteína animal (contiene los 10 aminoácidos esenciales para la dieta humana). Este factor, junto con su alto contenido en hierro lo hacen un pseudocereal ideal para los vegetarianos; no contiene gluten por lo que los celíacos también la pueden consumir; tiene un contenido glucémico bajo y esto permite su consumo por parte de los diabéticos; su contenido en fibra y en ácidos grasos insaturados (principalmente ácido linoléico) es alto, por lo que todos aquellos preocupados por su salud tienen una opción en la quinoa. Además es una fuente de vitamina E y B2 (riboflavina) y tiene un alto contenido en calcio, fósforo, magnesio, potasio y hierro. Por todo ello, la FAO considera que por su alto valor nutricional ayuda a erradicar el hambre y la malnutrición.

|

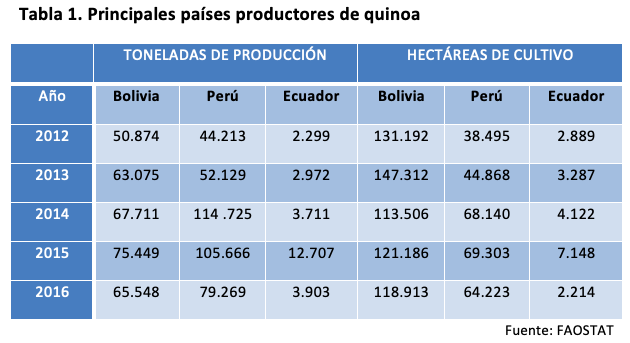

El ranking de países productores de quinoa lo encabeza Bolivia (sus 118.913 hectáreas de cultivo suponían en 2016 el 60% de la superficie total de quínoa sembrada en el mundo), seguido de Perú (64.223 hectáreas, que representan el 30% de la superficie mundial sembrada) y Ecuador (2.214 hectáreas) [Tabla 1]. Desde 1990 hasta 2014, se pasó de 47.585 hectáreas de superficie sembrada con quinoa a 195.342 hectáreas. El valor global de las exportaciones pasó de 135,5 millones de dólares en 2012 a 321,5 millones de dólares en 2015.

En cuanto al volumen de exportación en toneladas, Bolivia fue el primer país durante el año 2012 (más de 25.000 toneladas), lo que representó junto a las exportaciones de 2013 unos ingresos para el país de 80 millones de dólares. En ese mismo año, las exportaciones de quinoa peruana superaron las 10.000T que supusieron un ingreso para el país de 38 millones de dólares. En 2014, Perú tomó el relevo y dominó el mercado también en 2015 y 2016 [Tabla 2].

EEUU es el principal importador de quinoa del mundo, con un 40%; le sigue la Unión Europea, con más de un 30% del total (Francia, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Bélgica principalmente) y después Canadá. El precio medio del kilo de quínoa fue de 3,2 dólares en 2012 y de 6,2 dólares en 2014. En 2015 descendió a 5 dólares. El consumo per cápita lo encabezan lógicamente los dos principales productores: Bolivia consume 5,2 kilos y Perú 1,8 kilos, seguidos a distancia por Ecuador, con 332 gramos por persona.

En países no productores, la quinoa se introdujo primero en el sector orgánico, con consumidores preocupados por dietas más saludables, aunque actualmente ya no es solamente exclusivo de este mercado. El mayor consumidor de quinoa per cápita a nivel mundial es Canadá, con más de 180 gramos, seguido muy de cerca por Holanda; Francia y Australia consumen entre 120 y 140 gramos. En España el consumo es todavía pequeño, situándose alrededor de los 30 gramos. Las previsiones globales hasta 2025 son que se alcanzará un consumo per cápita de 200 gramos (logro que Canadá tiene ya en estos momentos al alcance de la mano) y que incluso países tradicionalmente de consumo de arroz, como Japón y Corea del Sur, abrazarán también la quinoa.

La producción de quinoa cuenta con problemas de futuro tanto de tipo medioambiental como de mercado. Antes de su boom en 2013, se cultivaban casi 60 variedades distintas del grano en el altiplano andino y prácticamente casi toda la quinoa era orgánica. En la actualidad el comercio desenfrenado y la producción a gran escala en grandes fincas, ha reducido la biodiversidad a menos de 20 tipos diferentes.

|

Las previsiones del estudio de mercado encargado por el Trade for Development Center en 2016 sobre los mercados actuales y futuros para la quinoa apuntan a que en diez años es muy probable que se duplique el mercado global, especialmente con la quinoa convencional producida no sólo en Perú, sino también en Australia, Estados Unidos y Canadá. La producción de quinoa orgánica, producida por los pequeños agricultores del altiplano permanecerá relativamente estable. La competencia de mercado seguirá siendo feroz por lo que los agricultores del altiplano deberán buscar medidas que les permitan seguir manteniendo un nicho de mercado con una quinoa orgánica certificada, cultivada a partir de métodos tradicionales y de comercio justo.

La cancelación del nuevo aeropuerto de CDMX, construido ya en más del 31%, siembra dudas sobre el éxito económico del nuevo sexenio

Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México enfrentado al mundo económico, al que ha planteado batalla con su anuncio de paralizar las obras del nuevo aeropuerto de la capital, a pesar de haberse realizado ya un tercio de las obras. El deseo de dejar claro al poder económico quién manda en el país y de sepultar lo que iba a ser un legado emblemático del PRI –cuya hegemonía histórica espera sustituir con su propio partido, Morena– puede estar detrás de la controvertida decisión.

▲ Imagen del proyectado NAICM creada por Fernando Romero Enterprise, Foster and Partners

ARTÍCULO / Antonio Navalón

El PRI mexicano volvió a la presidencia del país en 2012, de la mano de Enrique Peña Nieto, con la promesa de realizar una gran inversión en infraestructura pública que pusiera a México en el escaparate mundial. La obra estelar elegida fue la construcción de un nuevo aeropuerto, cuyo proyecto se encargó al arquitecto Norman Foster y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) veía como la herencia que siempre se le atribuiría.

Este gran proyecto iba a eclipsar todo legado negativo del mandato de Peña Nieto, que ha estado especialmente marcado por los casos de corrupción y por el récord histórico en cifras de violencia. Aunque útil para el marketing político, aumentar la capacidad de tráfico aéreo de la Ciudad de México (CDMX), cuya área metropolitana tiene 23 millones de habitantes, es una necesidad para el impulso de la economía nacional.

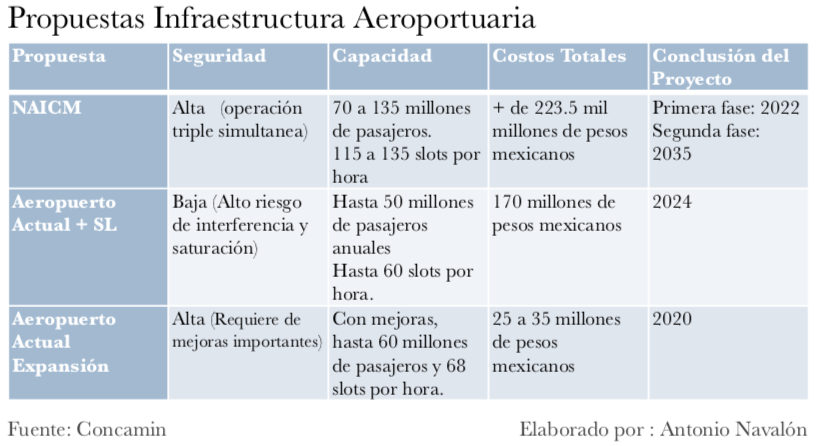

El proyecto, de 13.300 millones de dólares, suponía una de las mayores inversiones en la historia del país. Bautizado con el nombre de Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM, luego simplificado como NAIM) y ubicado en el área de Texcoco, poco más lejos que las actuales instalaciones en uso, la nueva infraestructura iba a desarrollarse en dos fases. La primera fase consistía en la construcción de una gran terminal y tres pistas, que inicialmente se preveía que estuviesen listas para 2020, pero cuya entrada en servicio se había aplazado a 2022 debido a retrasos en las obras. La segunda fase contaría con la construcción de tres pistas adicionales, además de una segunda terminal, que estaría lista para funcionar a partir de 2035.

Los planes apuntaban a que NAICM tendría capacidad para transportar entre 70 y 135 millones de pasajeros anualmente, gracias a contar con un volumen de operación de entre 115 y 135 slots por hora. Esas cifras daban a largo plazo un posible beneficio de más de 32.000 millones de dólares, según las estimaciones del Gobierno.

El proyecto buscaba en primer lugar resolver el grave problema de saturación aérea que sufre el actual aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad de México, provocada por la poca capacidad de desempeño de las dos pistas que funcionan simultáneamente. Además, la construcción de NAICM partía con la esperanza de convertir CDMX en un hub logístico mundial, pudiendo llegar a multiplicar por cuatro la capacidad de transporte de mercancías con la que cuenta el aeropuerto actual.

El nivel de transporte de mercancías en este macro proyecto iba a poder alcanzar los 2 millones de toneladas anuales, convirtiéndose así, como aseguraban sus promotores, en el principal centro de distribución de América Latina. La ambición de NAICM, por tanto, era convertirse en referente no solo en el continente americano sino a nivel mundial, tanto en el traslado de turistas como en el transporte de mercancías.

La construcción de NAICM comenzó en 2015 y hasta la actualidad se ha ejecutado el 31% de las obras. Aunque este grado de realización supone un ligero retraso respecto al calendario original, las labores de fundamentación y canalización ya están acabadas y en la superficie pueden verse altas estructuras destinadas a sujetar la amplia cubierta. Sin embargo, a pesar de ese progreso y de la inversión ya realizada, el nuevo presidente del país ha anunciado que entierra por completo el proyecto.

Elecciones y consulta

Las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio las ganó el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (con toma de posesión el 1 de diciembre). Antiguo dirigente del PRI, gracias al cual ejerció de alcalde de la capital, con el tiempo fue derivando hacia la izquierda: primero pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, tras perder dos elecciones a la presidencia del país, creó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En julio, Morena logró la mayoría en las dos cámaras del Congreso y también conquistó el gobierno de CDMX, lo que da a AMLO, como comúnmente se conoce al nuevo presidente, amplios poderes para llevar a cabo sus políticas. Si bien se quedó a 17 votos de una mayoría cualificada en el Senado que pueda cambiar la Constitución, podría obtener aliados para ese propósito.

Durante la campaña electoral, López Obrador defendió la cancelación del proyecto de nuevo aeropuerto alegando su alto coste, y planteó la posibilidad de que, como alternativa, se hagan algunas mejoras al aeropuerto actual y se acondicione también el de Santa Lucía, una base militar en el área de la capital mexicana que se podría habilitar para los vuelos internacionales. Pero el candidato de Morena aseguró que haría una consulta para conocer la opinión del pueblo mexicano y que acataría los resultados.

Sin esperar a tomar posesión como presidente, López Obrador hizo que Morena llevara a cabo esa consulta, que por tanto no fue organizada por el Gobierno sino por un partido político, y además no tuvo lugar en todo el país sino en 538 municipios de los 2.463 que hay en México. Las urnas, dispuestas entre el 25 y el 28 de octubre, se pronunciaron por el “no” a NAICM: con una participación de solo el 1% del cuerpo electoral nacional, el 69% votó por la alternativa de Santa Lucía y el 29% lo hizo por seguir las obras en Texcoco. López Obrador anunció que, en aplicación del resultado, paralizará las obras del nuevo aeropuerto, a pesar de la inversión ya realizada.

Algunos movimientos populares y también naturalistas que reclamaban la preservación del medio natural aplaudieron el anuncio, pero igualmente hubo marchas de protesta contra la decisión en las calles del centro de CDMX. El sector privado ha lamentado enormemente el propósito de cancelar el proyecto de NAICM. Destacados empresarios del país y organizaciones como la Confederación de Cámaras Industriales Mexicanas (CONCAMIN), que representa el 35% del PIB mexicano y el 40% de empleo en el país, salieron en defensa del proyecto original y pidieron a López Obrador que reconsiderara su decisión. Su argumento es que cualquier alternativa se quedará corta ante las demandas del creciente tráfico aéreo, lastrando el desarrollo del país. Además aducen que cualquier decisión que no pase por seguir con la construcción de NAICM va a resultar más cara que concluir el proyectado aeropuerto [1].

|

Impacto económico

Para CONCAMIN, “el aeropuerto actual carece de la infraestructura y cualquier mejora no arreglaría los problemas fundamentales que tiene”, y una apuesta por la base de Santa Lucía “sería una pérdida de tiempo y dinero, que más que solucionar problemas los va crear”, según el presidente de esta asociación empresarial, Francisco Cervantes.

José Navalón, de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de CONCAMIN, de cuya dirección forma parte, advierte que la decisión de López Obrador va a suponer un golpe muy fuerte para el sistema macroeconómico y financiero mexicano. Según sus palabras “aún es pronto para entrar a valorar posibles consecuencias, pero habrá que ver si México cuenta con la infraestructura aeroportuaria apropiada, en cuanto a competitividad y conectividad, para lo que es la segunda economía más grande de América Latina”. En cualquier caso, de momento “se ha dado un problema de falta de confianza en los mercados, que se ha visto reflejado inmediatamente en la caída del peso y de los mercados” [2].

Ciertamente, si bien López Obrador fue recibido en julio con un alza de los mercados, porque su contundente victoria parecía augurar estabilidad para México, su toma de posesión en diciembre está siendo acompañada de una “espantada” de inversores. El peso ha cerca de un 10% respecto al valor en agosto en su relación con el dólar, la bolsa ha bajado un 7,6% y solo en octubre los inversores vendieron 2.400 millones de dólares en bonos mexicanos.

“Las principales preguntas que hoy en día se hacen los inversores”, continúa Navalón, “es si es seguro invertir en México y cada cuánto se van a tomar este tipo de decisiones que no siguen ningún tipo de legalidad”, pues importantes empresas se verán afectada por la cancelación de un proyecto en marcha. Advierte además que “la elección de Bolsonaro en Brasil, cuyo perfil constituye un imán de inversión extranjera, puede afecta de manera directa en la inversión en México”.

La gran cuestión es por qué López Obrador mantiene su decisión contra el nuevo aeropuerto, a pesar de la penalización económica que va a suponer para el Gobierno y del riesgo de huida de inversores. Hemos de entender que México siempre ha sido un país que ha estado liderado por el poder económico. Con su actitud sobre NAICM aspira marcar nítidamente la línea de separación entre poder político y poder económico, dejando claro que la era del mando del poder económico ha terminado. Un segundo motivo, es que NAICM iba a ser la herencia del PRI y López Obrador probablemente busca destruir cualquier tipo de asociación de este macro proyecto con el partido al cual pretende sepultar.

REFERENCIAS

[1] Documento CONCAMIN “Propuestas Aeropuertarias” 2018.

[2] Entrevistas personales con Francisco Cervantes y José Navalón

Pugna Polonia-Alemania por ganar influencia en la región europea entre el Báltico, el Adriático y el Mar Negro

La última cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares (ITM) contó con la presencia del presidente de la Comisión Europea, lo que muestra un aval de Bruselas que hasta ahora no parecía completo. También contó con la asistencia de representantes alemanes, aunque Alemania no forma parte de ese club de doce naciones del Centro y Este de Europa. Polonia, respaldada por Estados Unidos, desea liderar el esfuerzo en curso para restar dependencia energética de esa región respecto al gas ruso; como reacción, Alemania ha anunciado una apuesta, de momento tímida, por importar de gas licuado de EEUU.

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena

Los días 17 y 18 de septiembre de 2018 se desarrolló en Bucarest la tercera cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, cuyo objeto es el desarrollo económico del área de la Unión Europea (UE) entre los mares Báltico, Adriático y Negro. El encuentro tuvo la presencia de nueve jefes de Estado, dos presidentes de Parlamentos nacionales, un primer ministro y un ministro de Exteriores, junto con varios altos responsables europeos, encabezados por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, y una nutrida representación alemana, así como dirigentes estadounidenses.

La Iniciativa de los Tres Mares (ITM, conocida en inglés como BABS-Initiative: Baltic, Adriatic, Black Sea) fue puesta en marcha en 2015 y está formada por doce países: Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Según el Instituto Polaco de Asuntos Exteriores, las reticencias iniciales de la Unión Europea sobre la ITM parece que están superadas, ya que la cumbre fue respaldada por la Comisión Europea y por el Comisionado para política regional del Parlamento Europeo. De esta forma se reconoce el papel de la ITM en la cohesión y en el fortalecimiento de la UE.

La importancia del suministro de energía

Uno de las principales aspectos de que se ocupa la ITM es el energético. Su objetivo es tener un acceso ágil a la energía, pero también asegurando el suministro desde diversos puntos, para no depender de un solo proveedor, y además intentando jugar un papel de diversificación en el suministro a otras regiones europeas. En el momento actual sus esfuerzos se focalizan principalmente en el denominado proyecto BRUA que pretende abrir la posibilidad de transportar gas de la zona del mar Caspio a la frontera sur de Rumanía, y de ahí hasta la frontera noroeste de Rumanía con Hungría.

BRUA es acrónimo de Bulgaria, Rumanía, Hungría y Austria, y pretende diversificar el sistema de abastecimiento de gas natural en la región. “Estamos creando una red de distribución”, ha indicado Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Energía y Cambio Climático; “no se trata sólo de un gran gasoducto clásico sino de pequeños gasoductos de flujo reversible que permiten enviar el gas en sentido sur, este, oeste, así que la región dispondrá de más fuentes de energía y de una energía más barata”.

El gasoducto BRUA sería, en alguna medida, un sustituto del fracasado proyecto Nabucco. Este proyecto consistía en el desarrollo de una capacidad de transporte de gas natural entre puntos existentes de interconexión con las redes de transporte de gas natural de Bulgaria (en Giurgiu) y Hungría (Csanadpalota), a través de la construcción de un nuevo gasoducto con una longitud total de 550 km, en la ruta Giurgiu-Podisor-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas-Horia, y de tres estaciones compresoras ubicadas a lo largo de su recorrido (en Corbu, Hateg y Horia). Preveía alcanzar un flujo de gas de 4,4 millones de metros cúbicos al año en sentido Hungría, y 1,5 millones de metros cúbicos hacia Bulgaria.

El gaseoducto BRUA solo supondrá un tercio del flujo que hubiese aportado Nabucco, de modo que se minimiza el riesgo de pérdida de mercado para Rusia. El trazado que atraviesa Rumanía de este a oeste y de norte a sur, tiene un coste calculado de un total de 560 millones de euros. Rumanía prevé que las actividades de exploración del Mar Negro de la compañía OMV Petrom ExxonMobil podrían conducir al descubrimiento de nuevos yacimientos de gas natural. Para ello se contempla extender el gasoducto BRUA otros 300 kilómetros, de Giurgiu a los perímetros del Mar Negro.

Alemania envió a la cumbre como observador a su ministro de Asuntos Exteriores. El interés de Alemania es fortalecer su presencia económica en la región este de la UE, con el fin de prevenir el creciente peso de China, asegurarse el aporte energético y jugar un papel importante en la red de distribución de gas en el interior de Europa, en un contexto de conflicto por el suministro de gas ruso, y la dependencia que esto conlleva para los países europeos. En el momento actual se está finalizando la construcción del segundo oleoducto europeo del norte, conocido como proyecto NS2 (Nord Stream 2) que llevará gas licuado desde Vyborg (oeste de Rusia) hasta Greifswald, en la costa báltica de Alemania. Este proyecto siempre ha contado con la oposición de Estados Unidos, que ve con disgusto la dependencia energética de la UE respecto de Rusia, motivo por el que EEUU se inclina por potenciar la ITM como área de desarrollo y de entrada de fuentes energéticas no dependientes de Rusia.

|

Gaseoducto BRUA, marcado en azul, y gaseoductos TANAP (Turquía) y TAP (conexión con Grecia), ambos en negro, sobre imagen tomada de Google Maps |

Polonia entra en juego

Polonia se alinea con EEUU e intenta reducir la dependencia económica y energética de los países del este de Europa frente a Rusia. Pero también intenta reducir el peso de Alemania en la región; esto recuerda al Intermarium impulsado por Polonia en los años ente las dos guerras mundiales. La pretensión de Polonia es convertirse en un nuevo núcleo de distribución de gas para la UE, donde sus puertos servirían para el desembarco de gas natural licuado de origen estadounidense. Estos puertos se conectarían con el proyecto BRUA, sustituyendo a Ucrania como entrada de gas a la UE y a su vez sustituyendo el gas ruso por el estadounidense (9).

Precisamente este proyecto de la ITM, junto a la presión del presidente estadounidense, ha provocado la reacción de Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, contraatacó en octubre con el anuncio de que Alemania vuelve a abrir la puerta al gas estadounidense, al decidir cofinanciar la construcción de una terminal para barcos de gas natural licuado en el norte del país, por valor de 500 millones de euros. De esta forma, Alemania reforzaría su alianza con Estados Unidos, pero además podría reducir su dependencia de la energía nuclear y la emisión de gases invernadero.

Los proyectos de la ITM se financian con un fondo económico propiciado por seis de los estados miembros (Croacia, República Checa, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Letonia), pero abierto a la participación de todos los países que componen el grupo. Su objetivo es proporcionar soporte económico para el desarrollo de las infraestructuras trans-nacionales en las que participen al menos tres estados miembros de la ITM. El aporte institucional sobrepasa los 5.000 millones de euros, y pretende atraer inversión externa, de fondos privados, que fortalezca al propio fondo. Con una perspectiva a treinta años, se pretende sobrepasar los 100.000 millones de euros.

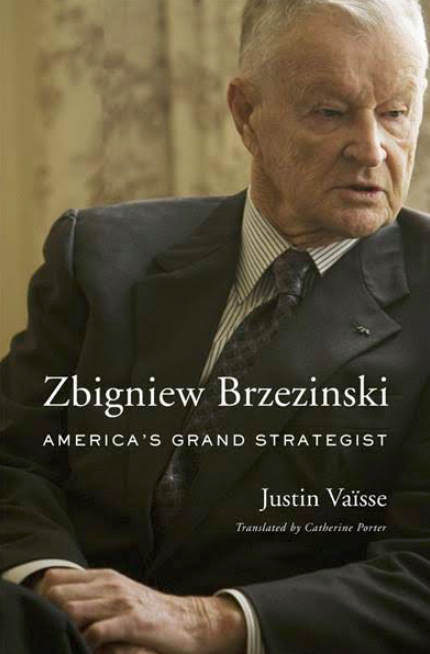

[Justin Vaïsse, Zbigniew Brzezinski. America's Grand Strategist. Harvard University Press. Cambridge, 2018. 505 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

|

Zbignew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional con Jimmy Carter, es uno de los grandes nombres de la política exterior estadounidense de las últimas décadas. En ciertos aspectos comparable con Henry Kissinger, que también pasó directamente de la Universidad –donde ambos fueron colegas– a la Administración, el mayor renombre de este último en ocasiones ha tapado la carrera de Brzezinski. La biografía de Justin Vaïsse, escrita con acceso a la documentación personal de Brzezinski y editada primero en francés hace dos años, viene a resaltar la singular figura y el pensamiento propio de quien tuvo una continuada presencia en el debate sobre la acción de Estados Unidos en el mundo hasta su muerte en 2017.

Nacido en Varsovia en 1928 e hijo de diplomático, Brzezinski recaló con su familia en Canadá durante la Segunda Guerra Mundial. De allí pasó a Harvard y enseguida despuntó en la comunidad académica de Estados Unidos, donde se nacionalizó y vivió el resto de su vida. Si en las décadas de 1940 y 1950, las posiciones principales de la Administración se nutrieron de una generación mayor que había conducido el país en la guerra y establecido el nuevo orden mundial, en las décadas siguientes emergió un nuevo grupo de estadistas en muchos casos salidos de las principales Universidades estadounidenses, que en ese momento habían adquirido una preeminencia sin precedentes en la gestación del pensamiento político.

Fue el caso de Kissinger, nacido en Alemania e igualmente emigrado con la guerra, que fue primero consejero de Seguridad Nacional y luego secretario de Estado con Richard Nixon, y también con Gerald Ford. El siguiente presidente, Jimmy Carter, llevó a la Casa Blanca a Brzezinski, quien le había asesorado en cuestiones internacionales durante la campaña electoral. Los dos profesores mantuvieron una relación respetuosa y en muchos momentos cordial, aunque sus posiciones, adscritos a campos políticos distintos, divergieron con frecuencia.

Por razones biográficas, el foco original de Brzezenski –o Zbig, como le llamaban sus colaboradores para superar la dificultad de pronunciación de su apellido– estuvo en la Unión Soviética y el Este de Europa. Desde relativamente pronto llegó a la conclusión que la URSS sería incapaz de mantener el pulso económico con Occidente, por lo que abogó por un “peaceful engagement” (participación o implicación pacífica) con el bloque del Este como modo de acelerar su descomposición. Esa fue la doctrina de las Administraciones Johnson, Nixon y Ford.

Sin embargo, desde mediados de la década de 1970, la URSS afrontó su evidente declive con una huida hacia adelante para tratar de reasentar su poder internacional, tanto en cuestión de armas estratégicas como en su presencia en el Tercer Mundo. Brzezinski pasó entonces a una postura de mayor dureza frente a Moscú, lo que le valió un frecuente enfrentamiento con otras figuras de la Administración Carter, especialmente el secretario de Estado, Cyrus Vance. Carter había llegado a la Casa Blanca en enero 1977 con cierto discurso de apaciguamiento, aunque sin dejar de ser beligerante en términos de Derechos Humanos. La invasión soviética de Afganistán en 1979 reforzó las tesis de Brzezinski.

La corta presidencia de Carter dio poco espacios para que el consejo de Seguridad Nacional se anotara especiales triunfos. El mayor, aunque obra conjunta del equipo presidencial, fue la firma de los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto. Pero el fiasco del intento de rescate de los rehenes en la Embajada de Teherán, que no fue responsabilidad directa de Brzezinski, lastró una Administración que no puedo tener un segundo mandato.

Situado en la derecha del Partido Demócrata, Brzezinski es descrito por Vaïsse como un “compañero de viaje” de los neoconservadores (los demócratas que se pasaron al bando republicano reclamando una defensa más robusta de los intereses de Estados Unidos en el mundo), pero sin ser él mismo un neoconservador (de hecho, no rompió con el Partido Demócrata). En cualquier caso, siempre remarcó su independencia y fue difícil de encasillar. “No fue ni belicista ni pacifista. Fue halcón y paloma en diferentes momentos”, dice Vaïsse. Por ejemplo, se opuso a la primera Guerra del Golfo, prefiriendo extremar sanciones, pero estuvo a favor de intervenir en la Guerra de los Balcanes.

Tras dejar la Administración, Brzezinski se integró en el Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington y mantuvo una activa producción de ensayos.

20 de noviembre, 2018

ENSAYO / Manuel Lamela

La habilidad de comunicar, de tejer alianzas, de generar una narrativa… Son características propias de lo que a día de hoy se entiende por diplomacia pública. Pese a que abarca gran variedad de temas y áreas podemos decir que nos estamos refiriendo al poder en su faceta comunicativa, por el cual los Estados compiten en una carrera de ideas con la finalidad de apropiarse del “relato” y generar una mayor influencia a escala global. Esta pugna por el dominio del pensamiento no es novedosa, pero en la última mitad del siglo XX se generaron conceptos para ilustrar este conflicto entre Estados, que quizás antes de la Guerra Fría se encontraba en un segundo plano, y aparecieron estudios para analizar este tipo de estrategias. Pese a esto, basta echar un ojo a los clásicos para ver claras referencias a lo que actualmente entendemos por Diplomacia Pública; así en obras como el “Arte de la guerra”, de Sun Tzu, se da gran importancia y valor a la información, tanto interna como externa, y se presenta su control como sinónimo de triunfo en la mayoría de los casos.

Pese a la novedad del concepto, la Diplomacia Pública ha sufrido diversos cambios y transformaciones con la entrada del nuevo siglo. Junto con la importancia de los actores no-estatales ya presentes en la pasada centuria, ahora nos encontramos con un aumento significativo del peso que tienen los individuos a la hora de moldear o de influenciar en las políticas de sus Estados. El incremento sin duda se debe a la aparición y “democratización” de internet y más recientemente a la dependencia total que existe en las poblaciones del uso de redes sociales. Dejando de lado el debate sobre si las redes sociales aportan beneficios o más bien su uso descontrolado genera déficits, el cual no viene al caso en este análisis, lo que está claro es que las RRSS crean una clara situación de vulnerabilidad propicia para la intervención y control estatal, tanto de carácter nacional como extranjero.

Dada esta metamorfosis en términos de diplomacia, se han empezado a acuñar diversos conceptos como diplomacia en red, diplomacia de la ciberseguridad, etc., que actualmente están presentes en la mayoría de estrategias de los Estados y que engloban los fenómenos tratados en el párrafo anterior. Dentro de estos nuevos planes estratégicos los think tanks adquieren una gran relevancia e importancia como generadores de ideas y moldeadores de la opinión pública dada su naturaleza híbrida de aunar práctica con teoría y su misión de acercar al gran público la política exterior de sus diversos Estados. Los think tanks son, sin ninguna duda, un claro ejemplo de ejercicio de soft power. Se posicionan como pilares ideológicos en la construcción de nuevas narrativas generando una ventaja competitiva frente al resto.

Historia y liderazgo anglosajón

La hegemonía anglosajona a la hora de cimentar los valores e ideas que constituyen el orden internacional liberal está estrechamente relacionada con los orígenes de los primeros think tanks y su función dentro de esas sociedades. Los think tanks modernos surgen durante la Segunda Guerra Mundial como salas seguras donde el Ejército estadounidense podía elaborar y planificar estrategias de carácter bélico. Rand Corporation se funda en 1948 con el objetivo de promover y proteger los intereses de Estados Unidos en el exterior. Financiado y patrocinado por la Administración, RAND inspirará y servirá como ejemplo para la aparición de nuevos think tanks ligados al Gobierno estadounidense. Aunque la mayoría de los think tanks de renombre aparecen en la década de 1950, hay diversos ejemplos previos, tanto en la sociedad americana como en la británica, que nos ilustran de manera más evidente el porqué de su liderazgo en la carrera de la generación de ideas.

A finales del siglo XIX se funda en Reino Unido la Sociedad Fabiana, organización de carácter sindicalista y que pondrá los cimientos para la creación del Partido Laborista. Al otro lado del Atlántico los ejemplos abundan: Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) y Hoover Institution on War, Revolution and Peace, creada por el expresidente Herbert Hoover, surgieron previos a la década de 1920 y ejemplifican la importancia de este tipo de asociaciones en la sociedad estadounidense. Pero si hay un caso que merece la pena destacar es el de Brookings Institution, que nace en 1916 bajo el nombre de Institute for Government Research (IGR). Esta corporación filantrópica es una de las primeras organizaciones de carácter privado dedicada al estudio y al análisis de las políticas públicas a nivel nacional; con el paso de los años su importancia y relevancia irá aumentando hasta constituirse como el think tank más prestigioso e influyente del globo.

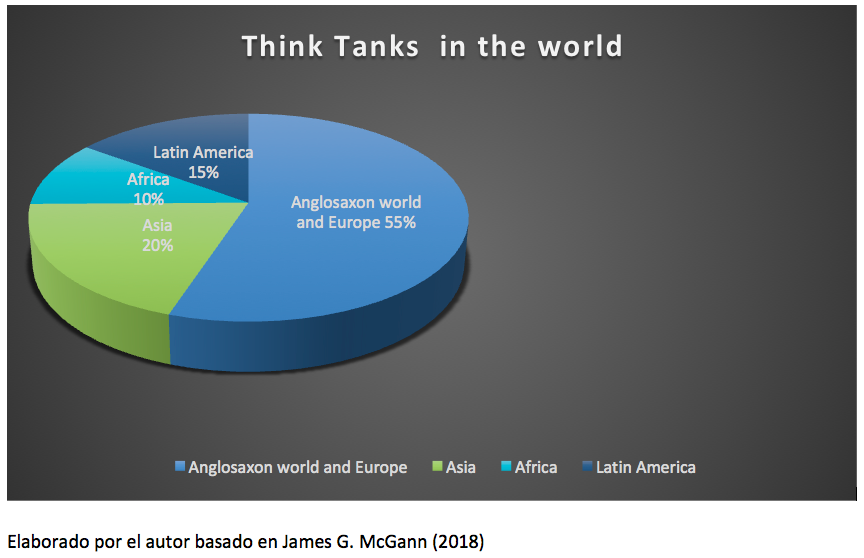

A partir de la década de 1980 el fenómeno del think tank se multiplicó y se expandió a Europa continental, donde se comenzaron a crear asociaciones dedicadas al análisis y la investigación en esos campos. La producción intelectual en el viejo continente había escaseado de manera preocupante tras la guerra. Por lo que la necesidad de volver a poner en funcionamiento la máquina de las ideas era vital para dar sentido a la nueva Europa unida y obtener cierta independencia respecto al mundo anglosajón. Hoy en día el 55% de los think tank que del mundo están repartidos entre EEUU y Europa occidental.

Con la entrada del nuevo siglo hemos visto un incremento importante en el número de think tanks en el continente asiático, con la misión de renombrar y reconducir las ideas occidentales e incluso de generar ideas propias, lo que se conoce popularmente como el “Asian Way”. Sin duda, la irrupción de China como gran potencia mundial es esencial en el incremento de think tanks en Asia. El “dragón dormido” busca consolidar su posición mundial con la creación de una nueva diplomacia que exporte el ideario chino a todos los rincones del mundo, un proceso en el que la nueva ruta de la seda jugará un papel fundamental como canal de distribución. Junto a China la otra amenaza al dominio occidental es Rusia, que gracias a su gran calidad en términos de capital humano en cuestiones de inteligencia y diplomacia siempre se posiciona como una férrea competidora, pese a que sus recursos materiales sean menores. En el caso de Latinoamérica y África su contribución continúa siendo residual y con una influencia limitada al nivel regional; el número de think tanks de estos dos continentes suponen menos del 20% a nivel mundial.

Tipología de think tanks

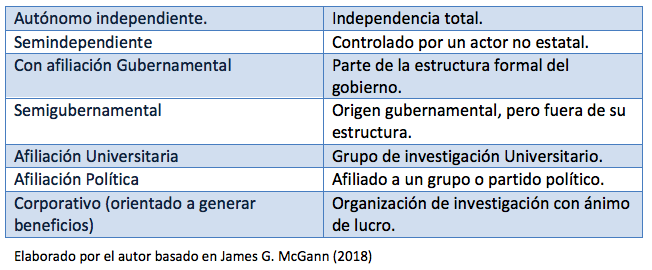

En este análisis ya se han mencionado dos formas diferentes de think tanks: el caso de RAND como una asociación ligada estrechamente al Gobierno estadounidense y el caso de Brookings como organización independiente. Dentro de la comunidad de think tanks existe una gran diversidad y podemos categorizarlos en función de su financiación, de si presentan o no ideología, de su composición, de su enfoque disciplinar… Hoy en día la clasificación de think tanks más importante es la que nos brinda anualmente la Universidad de Pensilvania con su informe “Think Tanks and Civil Society Program”. Este reporte se dedica a evaluar y clasificar los diferentes think tanks que existen en la actualidad.

El informe aporta las siguientes categorías:

|

Los think tanks ligados al ámbito universitario o gubernamental continúan suponiendo la mayoría de los casos, mientras que los grupos de investigación con ánimo de lucro constituyen una minoría creciente.

La influencia de las ideas en la política de EEUU

Es interesante analizar cómo el libro de Robert D. Kaplan “Fantasmas Balcánicos” influyó de manera decisiva en la intervención americana en la guerra de los Balcanes, y paradójicamente conducirá años más tarde, en 2003, a la invasión de Irak. El mismo Kaplan en otra de sus grandes obras, “La Venganza de la Geografía”, culpa a las altas esferas de la sociedad estadounidense de contagiarse de un idealismo desenfrenado que dio lugar a menospreciar el trascendental papel que juegan la historia y la geografía física al determinar el futuro de las naciones.

El papel que jugaron las diversas presiones ejercidas por think tanks americanos en la invasión de Irak constituye el perfecto ejemplo para ilustrar la capital importancia que pueden llegar a tener las ideas a la hora de conducir la política exterior de un Estado.

Originalmente los think tanks nacieron como cuerpos consultivos orientados a prestar ayuda y consejo al Gobierno estadounidense. Con el avance de la Guerra Fría y más adelante con la revolución de internet la necesidad de ideas y la formulación independiente de políticas se convirtió en primera necesidad para Estados Unidos, que vio en los think tanks la mejor solución posible para nutrirse del consejo de expertos.

La capacidad de generar ideas nuevas y originales alejadas del estrato político junto con la capacidad educativa, son dos de los principales factores que han propiciado que en la actualidad se considere a los think tanks como referentes a la hora de dar forma a la política exterior de EEUU. La directa influencia que poseen es una de las características fundamentales que los distingue de los existentes en otras regiones, como en Europa, donde se encuentran más atados al ámbito académico; en EEUU los Think tanks ejercen un verdadero impacto sobre las políticas del Estado. En estas “fábricas de pensamiento” es dónde se construyen los valores e ideas con los que se intentará edulcorar la política exterior y así expandir su ámbito de influencia a todos los rincones del globo. La misión de identificar y dar solución a futuros problemas y conflictos es otra de las tareas principales que cumplen los think tanks. No siempre se consideran aliados gubernamentales y muchas veces lideran la crítica más feroz; en cualquier caso, la autonomía de la que gozan es lo que hace que sean percibidos como un activo de gran valor dentro de la sociedad estadounidense.

|

La exportación del modelo a Europa

En Europa el número de think tanks se ha multiplicado desde la década de 1980, pero su número y relevancia siguen muy distantes respecto al mundo anglosajón. En el listado de think tanks más importantes creado por la Universidad de Pensilvania solamente dos pertenecen a la Unión Europea: el Institut Français des Relations Internationales y el belga Bruegel. El modelo americano de think tank ha sido tanto alabado como criticado, y la opción de imitarlo se ha discutido en muchos países y se ha llevado a cabo en muchos otros. Los críticos a su implantación opinan que la historia y la tradición juegan un papel fundamental que hacen extremadamente difícil la exportación del modelo.

Tradicionalmente en Europa las universidades han sido las encargadas de desarrollar el ideario europeo, y en el pasado tuvieron gran éxito haciendo de Europa la vanguardia de la humanidad. Pero en la actualidad Europa no goza del papel protagonista que tenía en otras épocas históricas; el hecho es que se ha visto superada a nivel ideológico por EEUU y no ha tenido más opción que la de comulgar con este último para hacer frente a amenazas mayores. Esto último, junto a la mayor complejidad que presentan los problemas en el panorama actual y la situación que vive la Unión Europea, hacen que se necesite renovar el contrato social europeo y generar una nueva narrativa que agrupe a los ciudadanos europeos en torno a una nueva causa, con el espíritu de los Tratados de Roma como gran referente y punto de partida.

Para llevar a cabo tan ardua tarea los think tanks se presentan como una de las posibles soluciones y herramientas de ayuda. Dada su naturaleza de aunar el ámbito académico y el político, la creación de nuevas ideas y valores que revitalicen la sociedad europea permitirán aspirar a cualidades más elevadas. Otro de los factores fundamentales es la flexibilidad que presenta el modelo de think tank, que generará mayor accesibilidad dentro de la sociedad civil, haciendo que los ciudadanos se sientan partícipes y que, en última instancia, la participación política aumente, de forma que los lazos de confianza se refuercen en vez de resquebrajarse, como se pronostica que ocurra. Como mencionábamos en el caso estadounidense, el valor educativo es otra de las características principales y servirá como solución para varios de los problemas que asolan a día de hoy Europa, como el caso del ascenso de partidos extremistas de distinto signo.

Europa tiene el deber de generar una narrativa con la que sus ciudadanos se identifiquen y sin duda el poder de las ideas jugará un papel fundamental en el éxito o fracaso de esta tarea.

El fenómeno think tank ya constituye a día de hoy uno de los modelos sobre los que gravita la diplomacia pública de diversos Estados. El eterno conflicto por dominar las esferas de pensamiento mundial seguirá presente, por lo que los think tank seguirán creciendo y desarrollándose, obteniendo cada vez más relevancia a nivel internacional. En la jerarquía de dominio, las ideas ocupan el último escalón, por detrás de los individuos, de la geografía física y la historia; sin embargo, al ser las ideas una pura creación intelectual humana, se constituyen como fuerza de control y de movimiento del primer escalón, los individuos.

Bibliografía

Diego Mourelle. (2018). Think tanks la diplomacia de las ideas. 4/11/2018, de El Orden Mundial Sitio web.

Cristina Ariza Cerezo. (2016). El panorama ideológico estadounidense: el caso deForeign Policy Board. 1/11/2018, de IEEE Sitio web.

Katarzyna Rybka-Iwanska . (2017). 5 reasons why Think tank are soft power tools. 1/11/2018, de USC Center for Public Diplomacy Sitio web.

Robert D. Kaplan. (1993). Los Fantasmas Balcánicos: Un viaje a los orígenes del conflicto de Bosnia y Kosovo. Estados Unidos: S.A. Ediciones B.

Robert D. Kaplan. (2012). La venganza de la geografía. Estados Unidos: RBA Libros.

Pedro Baños. (2018). El Dominio Mundial: Elementos del poder y claves geopolíticas. España: Ariel.

Pedro Baños. (2017). Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial. España: Arial.

Hak Yin Li. (2018). The evolution of Chinese public diplomacy and the rise of Think tanks. 1/11/2018, de Springer Link Sitio web.

Lars Brozus and Hanns W. Maull. (2017). Think tanks and Foreign Policy. 1/11/2018, de Oxford politics Sitio web.

James G. McGann. (2018). 2017 Global Go To Think tank Index Report. 1/11/2018, de University of Pennsylvania Sitio web.

Sun Tzu. (2014). Arte de la guerra. España: Plutón Ediciones.

Tras romper sus relaciones con Taipéi, el Gobierno salvadoreño podría dar a Pekín la gestión de un puerto estratégico en la región

Hasta hace muy pocos años, China no tuvo interés por Centroamérica, básicamente por la ausencia de materias primas. La relación diplomática que esa región, casi en bloque, mantenía con Taiwán también desviaba su atención. Pero la dinámica ha cambiado. Animado por promesas chinas, El Salvador se sumó en agosto a otros países vecinos que han ido cerrando sus embajadas en Taipéi. ¿Por qué ahora a China le interesa Centroamérica? El caso salvadoreño apunta a un deseo de ganar peso en una área de histórica influencia de Estados Unidos.

ARTÍCULO / Jimena Villacorta

"Después de este cuidadoso análisis, anuncio que mi Gobierno ha tomado la decisión de romper las llamadas relaciones diplomáticas mantenidas hasta este día entre la República de El Salvador y Taiwán y establecer relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador y la República Popular China". Así comunicó el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, el establecimiento de lazos diplomáticos con Pekín, el pasado 20 de agosto. La decisión seguía a la adoptada en mayo por la República Dominicana y en 2017 por Panamá, resquebrajando el apoyo de los países de América Central a Taiwán.

Taiwán respondió a ese anuncio asegurando que el Gobierno de El Salvador había reclamado una “suma astronómica” de dinero para financiar el puerto salvadoreño de La Unión y la campaña para las elecciones presidenciales de 2019 del partido gubernamental, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), extremos que el Gobierno salvadoreño negó. El ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, presentó la ruptura de relaciones como una decisión de Taipéi, por la negativa a ceder a esas presiones, por más que todo indica que la iniciativa fue salvadoreña.

La práctica de pagos ocultos no es, desde luego, nada nuevo en los vínculos entre Taiwán y Centroamérica, pues ha quedada demostrada la entrega de cheques a mandatarios de El Salvador y otros países para mantener un reconocimiento diplomático tan conveniente para la isla asiática. Se trata, en cualquier caso, de un margen de corrupción que, a veces en forma de comisiones, también ha acompañado el desembarco de China en diversos países.

El paso dado por el Gobierno salvadoreño fue criticado por la oposición. El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), tachó de “pésima” la decisión y lamentó que los dirigentes del FMLN no solo apoyan “a las dictaduras represivas y asesinas de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, sino que además “ahora rompen con un país democrático para establecer relaciones con otra dictadura”.

La oposición criticó que el Gobierno se mueva por intereses partidistas y deje en el aire los tratados y convenios firmados con Taiwán, que ha sido un socio estratégico para el país durante 85 años y uno de sus principales cooperantes en áreas de tecnología, salud, agricultura y educación. Así, ha habido la pérdida de proyectos de cooperación, recursos financieros y otras ayudas, como el plan de becas para estudiantes salvadoreños en Taiwán.

Alerta de Estados Unidos

El cambio de socio, previsiblemente, significará la sustitución de programas taiwaneses por proyectos chinos de inversión. En los últimos años, El Salvador ha importado mucho más de China (804 millones de dólares en 2016) que de Taiwán (135 millones), pero ha exportado de modo parecido a ambos países (alrededor de 50 millones a cada uno). Lo normal es que ahora Taiwán deje de favorecer la compra de productos salvadoreños, a los que primaba, y que China compense la nueva relación con inversión en infraestructuras.

Es aquí donde entra la posibilidad de que China pueda quedarse con la concesión del puerto de La Unión Centroamericana, en el extremo suroriental de El Salvador, en el golfo de Fonseca. El Gobierno ha reconocido el interés chino por ese recinto, mientras que la oposición critica la falta de información que está habiendo en las negociaciones. La Embajada de Estados Unidos ha llegado a levantar sospechas sobre el riesgo de que, dada la poca transparencia de las gestiones, China pueda usar las instalaciones como base militar. La embajadora, Jean Manes, afirmó que “es alarmante la estrategia de expansión que China tiene en la región, no solo económicamente, sino también militarmente”. De hecho, Washington lleva un tiempo alertando sobre la mayor presencia de China en Centroamérica, como en el caso del Canal de Panamá, en principio con proyectos civiles pero que en ciertas circunstancias podrían poner en cuestión la seguridad estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos también ha señalado el interés chino por comprar la isla Perico, ubicada junto al puerto de La Unión. El pasado mes de octubre, Ezequiel Milla, alcalde de La Unión, declaró que se había reunido con Bo Yang, empresario chino y vicepresidente de la Cámara de Comercio entre China y El salvador, para discutir sobre la venta la isla, para construir hoteles. Por su lado, el empresario admitió haber discutido intenciones de compra con los dueños de la parte privada de la isla, donde residen varias de familias, que tienen que estar dispuestas a desalojar sus hogares. La isla contiene una importante reserva de flora y fauna.

Puerto sin explotar

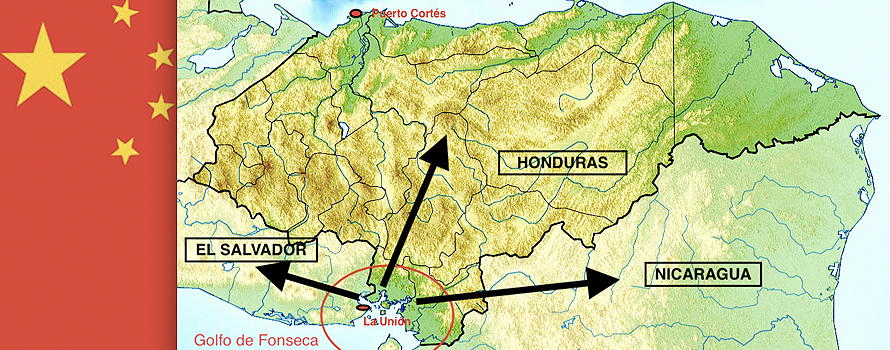

El puerto de La Unión está estratégicamente localizado en el golfo de Fonseca, donde confluyen El Salvador, Nicaragua y Honduras (es el único acceso de este país al Pacífico). Además, puede conectar en cuestión de pocos kilómetros con el canal seco que Honduras está a punto de terminar, al ampliar la carretera que une sus instalaciones de Puerto Cortés, en el Atlántico, con el golfo de Fonseca. La costa de Honduras en el golfo no reúne las condiciones apropiadas para un puerto de aguas profundas, por lo que la salida natural de sus mercancías al Pacífico sería La Unión.

El proyecto de construcción del puerto arrancó en 1994, bajo la presidencia de Armando Calderón Sol, con el objetivo de convertirse en el futuro “hub de las Américas”, de manera que los buques que superaran las dimensiones del Canal de Panamá, pudiesen atracar ahí. Gracias a un préstamo del Banco de Cooperación del Japón (JBIC) el proyecto echó a andar. El puerto se construyó entre 2005 y 2008 y fue inaugurado en 2010.

Bajo la presidencia de Antonio Saca, hubo dos decretos para su concesión. El primero, en 2008, revistió la fórmula de concesión maestra, es decir, que solo habría un operador administrando el puerto por 25 años; sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo en la Asamblea legislativa. En 2009 se presentó el segundo decreto, que proponía una sociedad compuesta por la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y un operador internacional, con una participación accionaria del 10% y del 90%, respectivamente. Pero debido al cambio de gobierno y otras complicaciones internas tampoco se aprobó.

En junio de 2010, ya con Mauricio Funes como presidente, el puerto de La Unión se inauguró bajo administración estatal, con la esperanza de poder acordar una concesión ese mismo año. Finalmente, se decidió aplicar la concesión maestra. En septiembre, la Asamblea aprobó el decreto 834, que contiene la ley de concesión del puerto. Dada la falta de aprobación de las bases de licitación y el contrato, por parte de otras instituciones, la concesión del puerto se aplazó un par de años, tiempo durante el cual las empresas interesadas fueron abandonando las conversaciones.

El proceso de licitación fue puesto finalmente en marcha en 2014, pero el concurso fue declarado desierto en 2015 porque no hubo ofertas para operar en la infraestructura. En 2017 se modificaron algunas leyes para atraer inversionistas, dada la urgencia de la explotación del puerto, cuyo mantenimiento ha costado al país casi 20 millones de dólares en la última década.

|

Puerto de La Unión, en el golfo de Fonseca, en el Pacífico centroamericano [CEPA] |

Zona Económica Especial

Si hasta la fecha las instalaciones han despertado tan poco interés de inversionistas, ¿qué beneficio podría ver China en La Unión? El diputado Mauricio Vargas, de ARENA, no cree que Pekín tenga ningún interés económico en el puerto, sino que más bien está siguiendo objetivos estratégicos, pues el golfo de Fonseca da acceso a tres países centroamericanos y forma parte del área que los estadounidenses consideran importante para su propia seguridad.

Para hacer más atractiva la opción de La Unión, el gobierno del FMLN presentó en julio de 2018 la Ley de Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador, área correspondiente a La Unión y una veintena de municipios colindantes. Gracias a las ventajas fiscales, China podría convertir ese punto del Pacífico en centro de distribución de sus productos en el Triángulo Norte centroamericano y Nicaragua. La conexión a través del canal seco de Honduras facilitaría conexión con el Atlántico.

La oposición estima que la creación de esa zona económica especial, que en caso de estar destinada a la llegada masiva de productos chinos podría afectar negativamente a las manufacturas locales, está acordada de antemano con China. No obstante, el presidente de la CEPA, niega oscurantismo en el proceso. “No tenemos nada que ocultar. El proceso que estamos llevando es transparente; hemos entrado en una etapa de consulta. El interés de nuestra administración es que se opere el puerto de La Unión y debemos verlo como proyecto de país”. Aseguró que hay compañías interesadas en la concesión también de Europa y América, no solo de Asia.

En un contexto de creciente populismo, el pulso entre Bruselas y Roma es decisivo para el futuro de la UE

En una medida sin parangón dentro de la historia de la Unión, la Comisión Europea ha desestimado los presupuestos nacionales presentados por el Gobierno populista italiano, por no tender a los objetivos de déficit marcados. Ni Bruselas ni Roma parecen tener la intención de abandonar sus posturas, por lo que un enfrentamiento institucional amenaza el horizonte europeo.

▲ Giuseppe Conte, presidente del Gobierno italiano, con los vicepresidentes Luigi di Maio (izqda.), líder del Movimiento 5 Estrellas, y Mateo Salvini (dcha.), líder de la Liga Norte [Gob. de Italia]

ARTÍCULO / Manuel Lamela

Tras siete meses en el Gobierno, la coalición formada por el Movimiento 5 Estrellas y La Liga Norte han cumplido con lo prometido e iniciado, con la presentación del presupuesto de la república italiana, un proceso de enfrentamiento y desafío con la Unión Europea (UE). Las autoridades de Bruselas acusan a Italia de romper, con sus irresponsabilidades, los lazos de confianza que forjan y dan sentido al proyecto europeo.

El pasado día 16 de octubre el ejecutivo de Giuseppe Conte presentó un presupuesto con una previsión de déficit del 2,4%; si bien es cierto que la cifra está por debajo del límite del 3% fijado por la normativa europea, triplica lo pactado anteriormente entre Roma y la UE. Además, si la deuda pública de Italia es del 131% del PIB, lo que la convierte en la segunda más alta de la Unión monetaria, solamente superada por Grecia, el nuevo presupuesto no hará más que aumentarla, ya que pretende incrementar de forma significativa el gasto público.

El aumento del gasto parece obedecer a los intereses populistas del líder de la Liga Norte y ministro del Interior, Mateo Salvini, quien no ha ocultado su intención de buscar apoyo en los sectores más fracturados de la sociedad italiana. Cultivar el victimismo frente a Europa puede dar un cierto rédito político, pero el ejemplo de Grecia nos muestra que actitudes de ese tipo suelen acabar en tragedia, debilitando sobremanera al Estado ante otra posible crisis de deuda.