Breadcrumb

Blogs

[Pablo Pérez López, Charles de Gaulle, el estadista rebelde (Ciudadela: Madrid, 2020), 218 págs]

RESEÑA / Jairo Císcar

Coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento de Charles de Gaulle y con el 75 aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, el profesor Pablo Pérez López publica esta nueva biografía del “más ilustre de los franceses”, como a veces es referido. Cuando se emprende la escritura de una biografía, y más cuando es acerca de un personaje del que se han escrito infinidad de libros y artículos, se corre el riesgo de diluirse en lo anterior y no aportar nada nuevo. Sin embargo, este volumen nos presenta al personaje desde una óptica diferente: su rebeldía. Rebeldía entendida como lucha por lo que se cree justo, como un inconformismo activo que empuja a superar la mediocridad, como amor y servicio a Francia en sus momentos más oscuros. Precisamente creo que este es uno de los mayores logros del libro: presentar, en apenas 200 páginas y con un estilo amable y directo, un nuevo retrato del general francés, al que encumbra –más allá de los claroscuros disculpables de toda persona– como un modelo a seguir y un ejemplo de valentía que cuenta con plena actualidad.

Coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento de Charles de Gaulle y con el 75 aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, el profesor Pablo Pérez López publica esta nueva biografía del “más ilustre de los franceses”, como a veces es referido. Cuando se emprende la escritura de una biografía, y más cuando es acerca de un personaje del que se han escrito infinidad de libros y artículos, se corre el riesgo de diluirse en lo anterior y no aportar nada nuevo. Sin embargo, este volumen nos presenta al personaje desde una óptica diferente: su rebeldía. Rebeldía entendida como lucha por lo que se cree justo, como un inconformismo activo que empuja a superar la mediocridad, como amor y servicio a Francia en sus momentos más oscuros. Precisamente creo que este es uno de los mayores logros del libro: presentar, en apenas 200 páginas y con un estilo amable y directo, un nuevo retrato del general francés, al que encumbra –más allá de los claroscuros disculpables de toda persona– como un modelo a seguir y un ejemplo de valentía que cuenta con plena actualidad.

El libro nos presenta la vida de De Gaulle de manera cronológica, desde su infancia hasta su muerte. Resulta fundamental, para entender al gran hombre que será posteriormente, hacer un análisis de su vida temprana. Se presenta así a un joven inquieto y soñador, devoto cristiano desde muy pronta edad. Un joven que al descubrir con apenas 14 años una vocación, la de la vida militar, que marcará toda su vida y la vida de millones de compatriotas suyos, se aplicará enormemente a ella hasta convertirse en un sobresaliente líder. Destaca también en el libro el amplio uso de pasajes de sus memorias o textos manuscritos del protagonista, que revelan la faceta más desconocida del personaje: su psique, su amor, su devoción, su rebeldía. Porque hay que recalcar que se muestra a un De Gaulle consciente de sí mismo (que no prepotente) y que tiene claro que tiene una misión.

Pronto se pasa a introducir al entonces capitán, que sobresalió durante la Gran Guerra por sus sesudos análisis y capacidad prospectiva, al que su amor por Francia nunca le nubló el juicio a la hora de señalar los fallos propios y ajenos. Un joven que a pesar de la humillación que le supuso caer prisionero (a pesar de sus heroicos esfuerzos que le valieron la Legión de Honor), no cejó de aprender y examinar al enemigo, aprovechando cada momento de sus 32 meses de cautiverio.

Se sigue su evolución tras la Gran Guerra, ya como una promesa en el séquito de Petáin. Pero no todo son éxitos. La vida de De Gaulle está trazada en la grandeza de los hombres que saben sobreponerse a las dificultades. Quizás la más especial, y en la que se aprecia su verdadero carácter, es en la vida de su hija Anne, que padeció síndrome de Down, y con quien De Gaulle desarrolló un extraordinario vínculo y cercanía. Con ella era con quien el pensativo general se vestía de afable y afectuoso padre.

Esta formación de su carácter me parece esencial para entender el resto del libro, y por tanto el resto de su vida. Sin ánimo de acabar haciendo un resumen completo del volumen (que como se ha dicho anteriormente abarca toda su trayectoria vital, con especial y necesario énfasis en su “vida política”), me parecía necesario reflejar la singular propuesta y objetivo de este libro, que no es otro sino mostrar ese lado más desconocido del general francés, esa rebeldía e inconformismo que le empujó a tener un peso importantísimo en la creación de la actual forma de la República Francesa y cuya impronta, 50 años después de su muerte, sigue viva en Europa y en la política francesa.

Personalmente, me ha atraído mucho el estilo y organización del escrito. Hace que la propuesta sea amena y fácil de leer, a la vez que un trabajo muy serio y profundo, que invita a una reflexión constante. Muestra la intimidad y la soledad de un hombre ante la incomprensión de sus contemporáneos, con respecto a los que siempre estuvo adelantado. Un hombre que, en definitiva, siempre antepuso el bien mayor, su amada Francia, al bien propio. Un experto tanquista que supo dirigir a su país en momentos tan distintos: el gobierno de la Francia Libre en Londres, el desfile en los Campos Elíseos, la revuelta de Argel, el nacimiento de la Vª República Francesa, Mayo del 68 y su postrera dimisión, como hombre de honor, tras perder el referéndum sobre el Senado y las regiones que convocó, en uno de sus últimos actos de rebeldía, en contra de todos sus asesores.

Finalmente, De Gaulle fue rebelde hasta la muerte, rechazando cualquier funeral de estado y reposando, junto a su querida hija, en un pequeño pueblo francés. Su lápida –que simplemente reza: Charles de Gaulle, 1890-1970– no hace sino mostrar su rebeldía final. Murió el hombre, pero nació el mito.

China, Rusia e Irán han aumentado su relación con una Latinoamérica más necesitada debido al Covid, que también ha supuesto una oportunidad para el crimen organizado

► Nicolás Maduro Guerra, tras ponerse la vacuna Sputnik V, con el embajador ruso en Caracas, en diciembre de 2020 [Embajada de Rusia]

INFORME SRA 2021 / Resumen Ejecutivo [versión en PDF]

MAYO 2021—La grave crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de Covid-19 ha acentuado las vulnerabilidades de América Latina, también en términos de seguridad regional. Por un lado, ha aumentado la dependencia respecto de potencias exteriores, cuya influencia ha crecido mediante el envío de vacunas (China y Rusia) o de gasolina y alimentos (Irán). Por otro, ha restado a los estados medios para el combate contra el crimen organizado, el cual ha protagonizado algunos movimientos estratégicos, como la consolidación de Paraguay como importante foco de narcotráfico. Si bien la situación de prolongados confinamientos ha permitido reducir en algunos lugares el número de homicidios, como en el caso de Colombia, el deterioro de la estabilidad regional ha llevado a una mayor atención de Estados Unidos hacia el resto del Hemisferio Occidental, con una clara alerta dada por el Comando Sur estadounidense.

Las necesidades impuestas por el Covid-19 en todo el planeta han hecho más acuciante algunos requerimientos de seguridad en determinados países. Con el comercio internacional trastocado por las limitaciones de movimiento, la seguridad alimentaria de China ha empujado a adoptar comportamientos más agresivos a sus flotas pesqueras de gran distancia. Aunque ya desde hace unos años se ha detectado una creciente afluencia de pescadores chinos en aguas que bañan Sudamérica, en 2020 la situación supuso un salto cualitativo. La presencia de más de 500 embarcaciones creó inquietud por la continua evasión de radares, el uso de sistema de extracción no permitidos y la desobediencia a los guardacostas. Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado conjunto llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional. La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional, si bien aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca. Washington expresó inquietud a raíz de la actividad de China tanto en torno a las Galápagos como en el Atlántico Sur.

La pandemia ha sido ocasión propicia para la consolidación de la penetración en Latinoamérica por parte de China y, en menor medida, de Rusia. Gracias a la “diplomacia de las vacunas”, Pekín ya es un socio plenamente global: no solo comercial y otorgador de créditos para infraestructuras, sino que se pone a la par de Estados Unidos y Europa en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario. Si bien es cierto que América Latina está poniendo más vacunas “occidentales” –solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas– la exportación de inyectables desde China y Rusia ha permitido aumentar su influencia en la región. Huawei ha logrado entrar en el concurso del 5G en Brasil a cambio de vacunas, y Pekín se las ha ofrecido a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán. Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones latinoamericanas en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio.

El agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela a lo largo de 2020, por otra parte, facilitó que Irán estrechase sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, reanudando una relación especial ya dada durante las presidencias de Chávez y Ahmadineyad. Sin más créditos de China o Rusia, Venezuela buscó a los iraníes para que intentaran reactivar las paralizadas refinerías del país. Sin especial éxito en ese cometido, Irán acabó convirtiéndose en suministrador de más de 5 millones de barriles de gasolina mediante cargueros; también entregó alimentos para abastecer un supermercado abierto por los iraníes en Caracas. Con una producción petrolera bajo mínimos, Maduro pagó los servicios de Teherán con cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones dólares.

Toda esa actividad de potencias extrahemisféricas en la región es señalada por el Comando Sur estadounidense, la estructura militar de EEUU que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe, como motivo de seria preocupación para Washington. En sus comparecencias anuales ante el Congreso, el jefe del SouthCom ha ido elevando progresivamente el grado de amenaza. En su última aparición, a comienzos de 2021, el almirante Craig Faller fue especialmente alarmante sobre el avance de China en la región: se refirió a la controversia sobre los pescadores chinos –su supuesta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal– y al crédito de mil millones de dólares anunciado por Pekín para ayuda en material sanitario contra el Covid-19. Faller indicó que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional” y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”.

Otra de las preocupaciones de Washington se refiere al crimen trasnacional, específicamente al perpetrado por bandas latinas en Estados Unidos. En el último año fiscales federales estadounidenses han presentado por primera vez cargos contra miembros de la mara Salvatrucha por delitos contra la seguridad nacional. EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en cargos elevados en julio de 2020 y en enero de 2021, dirigidos contra la cúpula de la MS-13 encarcelados en El Salvador, ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes. El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas en las cárceles salvadoreñas con crímenes cometidos en EEUU. En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua.

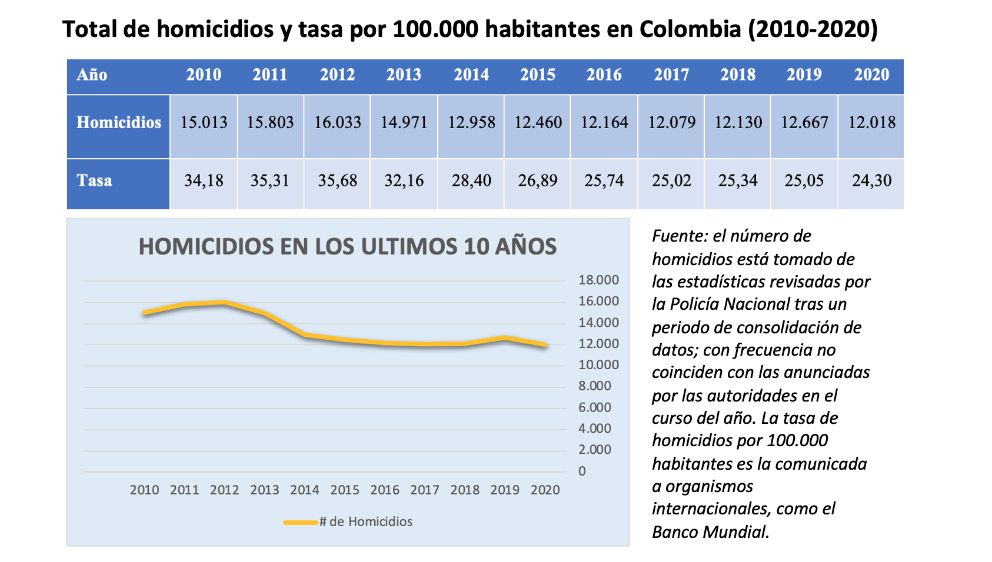

En cuanto a seguridad ciudadana, los prolongados confinamientos por el Covid-19 han permitido reducir ligeramente las cifras de violencia en algunos países, especialmente en la primera mitad de 2020. En el caso de Colombia, ese efecto coyuntural se unió a la tendencia a la baja en el número de homicidios que se viene observando en el país desde el comienzo de las negociaciones para el proceso de paz en 2012, de tal forma que las cifras de 2020 han representado un mínimo histórico, con una tasa de 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la más baja desde 1975. Varios estudios consideran que existe relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país. Se trata de una evolución positiva que se ve empañada por el asesinato de dirigentes sociales y exguerrilleros, que a comienzos de 2021 se elevó ya a más de mil desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El capítulo del narcotráfico ha conocido en el último año dos notables desarrollos. Uno de ellos es el aumento de los “ensayos” de cultivo de coca en Honduras y Guatemala, que antes solo eran países de paso de la cocaína. Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada. Después de haberse localizado en ambos países laboratorios para la elaboración de cocaína, las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han detectado más de cien hectáreas de arbusto de coca, una cifra de momento muy reducida. A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19. Parte de esa infraestructura de producción propia salió a la luz en juicio mantenido en EEUU contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, que en marzo de 2021 fue condenado a cadena perpetua.

Por su parte, Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. La mayor parte del cultivo de marihuana se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país. Las plantaciones alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina. A comienzos de 2021, se localizaron en puertos del norte de Europa más de 30 toneladas de cocaína enviada desde Paraguay, lo que le convierte en decisivo “hub” de distribución de esa droga.

Behind the tension between Qatar and its neighbors is the Qatari ambitious foreign policy and its refusal to obey

Recent diplomatic contacts between Qatar and Saudi Arabia have suggested the possibility of a breakthrough in the bitter dispute held by Qatar and its Arab neighbors in the Gulf since 2017. An agreement could be within reach in order to suspend the blockade imposed on Qatar by Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Bahrain (and Egypt), and clarify the relations the Qataris have with Iran. The resolution would help Qatar hosting the 2022 FIFA World Cup free of tensions. This article gives a brief context to understand why things are the way they are.

▲ Ahmad Bin Ali Stadium, one of the premises for the 2022 FIFA World Cup in Qatar

ARTICLE / Isabelle León

The diplomatic crisis in Qatar is mainly a political conflict that has shown how far a country can go to retain leadership in the regional balance of power, as well as how a country can find alternatives to grow regardless of the blockade of neighbors and former trading partners. In 2017, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Bahrain broke diplomatic ties with Qatar and imposed a blockade on land, sea, and air.

When we refer to the Gulf, we are talking about six Arab states: Saudi Arabia, Oman, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait. As neighbors, these countries founded the Gulf Cooperation Council (GCC) in 1981 to strengthen their relation economically and politically since all have many similarities in terms of geographical features and resources like oil and gas, culture, and religion. In this alliance, Saudi Arabia always saw itself as the leader since it is the largest and most oil-rich Gulf country, and possesses Mecca and Medina, Islam’s holy sites. In this sense, dominance became almost unchallenged until 1995, when Qatar started pursuing a more independent foreign policy.

Tensions grew among neighbors as Iran and Qatar gradually started deepening their trading relations. Moreover, Qatar started supporting Islamist political groups such as the Muslim Brotherhood, considered by the UAE and Saudi Arabia as terrorist organizations. Indeed, Qatar acknowledges the support and assistance provided to these groups but denies helping terrorist cells linked to Al-Qaeda or other terrorist organizations such as the Islamic State or Hamas. Additionally, with the launch of the tv network Al Jazeera, Qatar gave these groups a means to broadcast their voices. Gradually the environment became tense as Saudi Arabia, leader of Sunni Islam, saw the Shia political groups as a threat to its leadership in the region.

Consequently, the Gulf countries, except for Oman and Kuwait, decided to implement a blockade on Qatar. As political conditioning, the countries imposed specific demands that Qatar had to meet to re-establish diplomatic relations. Among them there were the detachment of the diplomatic ties with Iran, the end of support for Islamist political groups, and the cessation of Al Jazeera's operations. Qatar refused to give in and affirmed that the demands were, in some way or another, a violation of the country's sovereignty.

A country that proves resilient

The resounding blockade merited the suspension of economic activities between Qatar and these countries. Most shocking was, however, the expulsion of the Qatari citizens who resided in the other GCC states. A year later, Qatar filed a complaint with the International Court of Justice on grounds of discrimination. The court ordered that the families that had been separated due to the expulsion of their relatives should be reunited; similarly, Qatari students who were studying in these countries should be permitted to continue their studies without any inconvenience. The UAE issued an injunction accusing Qatar of halting the website where citizens could apply for UAE visas as Qatar responded that it was a matter of national security. Between accusations and statements, tensions continued to rise and no real improvement was achieved.

At the beginning of the restrictions, Qatar was economically affected because 40% of the food supply came to the country through Saudi Arabia. The reduction in the oil prices was another factor that participated on the economic disadvantage that situation posed. Indeed, the market value of Qatar decreased by 10% in the first four weeks of the crisis. However, the country began to implement measures and shored up its banks, intensified trade with Turkey and Iran, and increased its domestic production. Furthermore, the costs of the materials necessary to build the new stadiums and infrastructure for the 2022 FIFA World Cup increased; however, Qatar started shipping materials through Oman to avoid restrictions of UAE and successfully coped with the status quo.

This notwithstanding, in 2019, the situation caused almost the rupture of the GCC, an alliance that ultimately has helped the Gulf countries strengthen economic ties with European Countries and China. The gradual collapse of this organization has caused even more division between the blocking countries and Qatar, a country that hosts the largest military US base in the Middle East, as well as one of Turkey, which gives it an upper hand in the region and many potential strategic alliances.

The new normal or the beginning of the end?

Currently, the situation is slowly opening-up. Although not much progress has been made through traditional or legal diplomatic means to resolve this conflict, sports diplomacy has played a role. The countries have not yet begun to commercialize or have allowed the mobility of citizens, however, the event of November 2019 is an indicator that perhaps it is time to relax the measures. In that month, Qatar was the host of the 24th Arabian Gulf Cup tournament in which the Gulf countries participated with their national soccer teams. Due to the blockade, UAE, Saudi Arabia, and Bahrain had boycotted the championship; however, after having received another invitation from the Arabian Gulf Cup Federation, the countries decided to participate and after three years of tensions, sent their teams to compete. The sporting event was emblematic and demonstrated how sport may overcome differences.

Moreover, recently Saudi Arabia has given declarations that the country is willing to engage in the process to lift-up the restrictions. This attitude toward the conflict means, in a way, improvement despite Riyadh still claims the need to address the security concerns that Qatar generates and calls for a commitment to the solution. As negotiations continue, there is a lot of skepticism between the parties that keep hindering the path toward the resolution.

Donald Trump’s administration recently reiterated its cooperation and involvement in the process to end Qatar's diplomatic crisis. Indeed, US National Security Adviser Robert O’Brien stated that the US hopes in the next two months there would be an air bridge that will allow the commercial mobilization of citizens. The current scenario might be optimistic, but still, everything has remained in statements as no real actions have been taken. This participation is within the US strategic interest because the end of this rift can signify a victorious situation to the US aggressive foreign policy toward Iran and its desire to isolate the country. This situation remains a priority in Trump’s last days in office. Notwithstanding, as the transition for the administration of Joe Biden begins, it is believed that he would take a more critical approach on Saudi Arabia and the UAE, pressuring them to put an end to the restrictions.

This conflict has turned into a political crisis of retention of power or influence over the region. It is all about Saudi Arabia’s dominance being threatened by a tiny yet very powerful state, Qatar. Although more approaches to lift-up the rift will likely begin to take place and restrictions will gradually relax, this dynamic has been perceived by the international community and the Gulf countries themselves as the new normal. However, if the crisis is ultimately resolved, mistrust and rivalry will remain and will generate complications in a region that is already prone to insurgencies and instability. All the countries involved indeed have more to lose than to gain, but three years have been enough to show that there are ways to turn situations like these around.

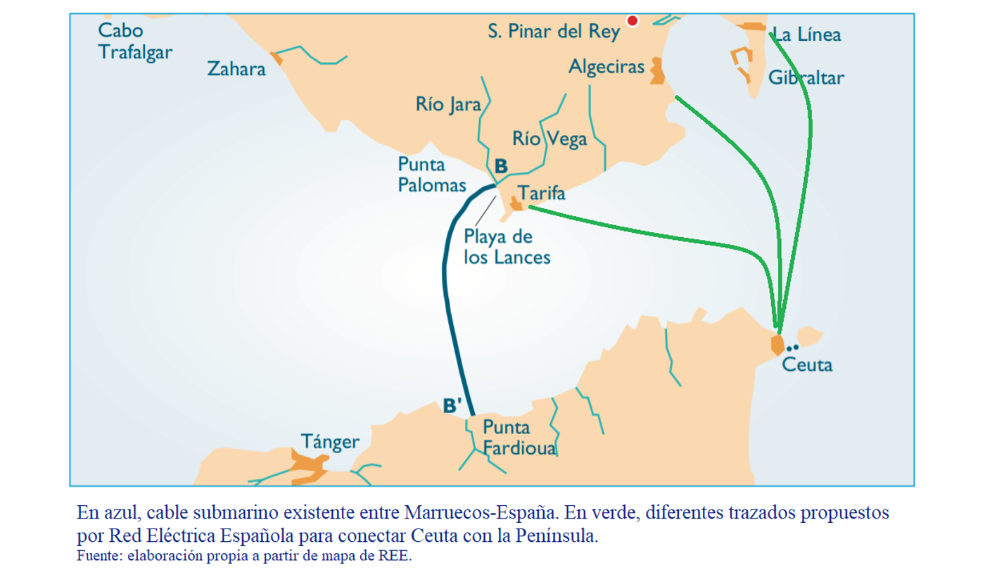

Conexión eléctrica entre Ceuta y la Península: un asunto de seguridad energética y medioambiental

El trazado de un cable submarino para la transmisión eléctrica a la plaza española lleva parado desde 2016

El proyecto de interconexión eléctrica entre Ceuta y la Península, de la Red Eléctrica Española, lleva ya cinco años de retraso. Su ejecución debe ser una prioridad para integrar a la ciudad autónoma en los trazados futuros de conexión Europa-África.

ARTÍCULO / Ignacio Urbasos Arbeloa

19.05.2021. En el año 1997 se terminó la interconexión eléctrica submarina entre Tarifa y Punta Fardioua en Marruecos. Esta nueva conexión se unía al gasoducto inaugurado en 1996 que cruzaba Marruecos desde Argelia hasta España y Portugal, forjando una alianza energética hispano-marroquí que permitiría el desarrollo económico y la seguridad en el suministro energético de ambos socios. Esta infraestructura, con una capacidad de 700 MW, era capaz de suministrar a Marruecos cerca del 50% de sus necesidades eléctricas anuales. Se trataba de un enlace estratégico para el país del Magreb que experimentó un crecimiento de la demanda eléctrica del 5,8% anual durante la década de 1990. En 2006 esta interconexión dobló su capacidad hasta 1,4 GW, siendo la primera interconexión internacional entre dos continentes del mundo en alcanzar estas dimensiones. A pesar de las recientes fricciones entre España y Marruecos por la inmigración ilegal, los acuerdos pesqueros y sobre todo el incidente de Perejil, el recién llegado ejecutivo socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero apostaba con estrechar lazos entre ambas orillas del Estrecho, continuando con la interconexión energética. Si bien en un comienzo el cable submarino se utilizaba principalmente para la exportación de electricidad desde España, en los últimos años los intercambios bilaterales han ido equilibrándose, resultado de la estrategia marroquí de autonomía energética.

Desde Ceuta, el trazado del cable submarino siempre ha sido considerado como una oportunidad histórica perdida. La ciudad autónoma produce electricidad a partir de antiguos generadores de diésel, que aparte de ineficientes y caros, cuentan con altos niveles de emisiones de partículas en el aire y gases de efecto invernadero. La ciudad ceutí es la única región de España sin producir electricidad renovable, situación con escaso margen de mejora teniendo en cuenta la escasez de espacio para su desarrollo. Desde Red Eléctrica Española ya existe un plan para desarrollar un cable submarino entre La Línea (Cádiz) y Ceuta, el cual ha encontrado oposición de grupos ecologistas gaditanos y el propio alcalde de la zona, lo que ha obligado a retrasar su instalación desde 2016 hasta la actualidad. La CNMC otorgó en febrero de 2021 a petición de Red Eléctrica Española el carácter de proyecto singular a esta interconexión, lo que debería facilitar el comienzo de la instalación que ya plantea trazados alternativos para alcanzar el necesario consenso social. El cable submarino contará con una rápida amortización, ya que eliminará los costes asociados al sistema eléctrico aislado ceutí, y permitirá reducir las emisiones de carbono de esta Ciudad, en línea con la Estrategia Climática de España, que ambiciona con alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. El cable se unirá a otras infraestructuras de interconexión similares en España, como las existentes entre el sistema eléctrico balear y la Península o el cable submarino que une el Golfo de Vizcaya con la región francesa de Aquitania.

El cable también permitirá diversificar las futuras interconexiones entre España y Marruecos, las cuales deberán crecer conforme Marruecos incremente la cantidad de energías renovables en su mix eléctrico. Marruecos, que cuenta con una ambiciosa estrategia de descarbonización, apuesta por el desarrollo de energías renovables como motor del futuro crecimiento económico nacional y como palanca para garantizar su liderazgo regional. Marruecos ya cuenta con interconexiones con Argelia de 1,2 GW, y está planteando una línea de conexión con Portugal y Mauritania.

En cualquier caso, está claro que España es un socio necesariamente vital para el proyecto verde marroquí, que pretende exportar tanto electricidad como hidrógeno renovable en el futuro a la Unión Europea. La posición de España como puente energético necesario debe servir como argumento de fuerza en las negociaciones bilaterales. En este sentido, Ceuta debería convertirse en un punto estratégico de las futuras ampliaciones en la interconexión eléctrica a ambos lados del estrecho. La estrategia marroquí de presión implícita en Ceuta y Melilla cerrando el comercio transfronterizo o permitiendo el cruce de inmigrante ilegales es un movimiento que cumple claramente con la definición de una ofensiva en la zona gris. La dinastía alauita lleva décadas, concretamente desde su independencia en 1956, haciendo público y palpable su anhelo tradicional e interés estratégico que para ellos tienen los dos únicos territorios no insulares con los que España cuenta en el Norte de África. Conectar el sistema eléctrico peninsular con Ceuta debe ser considerado como un proyecto estratégico en beneficio de la seguridad energética nacional, la reducción de gases de efecto invernadero y la mejora de la calidad del aire. Además, plantear Ceuta como un punto de paso necesario en las futuras interconexiones eléctricas entre África y Europa ofrecería a España capacidad de disuasión y negociación frente a un Marruecos que no duda en emplear la presión directa sobre las ciudades de Ceuta y Melilla para alcanzar sus objetivos en las relaciones bilaterales España-Marruecos.

[Juan Tovar Ruiz, La doctrina en la política exterior de Estados Unidos: De Truman a Trump (Madrid: Catarata, 2017) 224 páginas]

RESEÑA / Xabier Ramos Garzón

Todo cambio en la Casa Blanca lleva a un análisis de lo que fue la política del presidente saliente y a la especulación sobre la política del que llega. Dado el peso de Estados Unidos en el mundo, la visión sobre los asuntos internacionales de cada administración resulta determinante para el orden mundial. Juan Tovar Ruiz, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos, se ocupa en este libro de la esencia de la política exterior de cada presidente –fundamentalmente de Truman a Trump (la de Biden, lógicamente, aún está por definir)–, que en muchos casos sigue una hoja de ruta definida que da en llamarse “doctrina”.

Entre las fortalezas del libro se encuentran el hecho de que combina varios puntos de vista: por una parte, abarca, desde el punto de vista realista, los efectos estructurales e internos de cada política, y por otra, analiza las ideas e interacciones entre actores teniendo en cuenta el punto de vista constructivista. El autor explora los procesos de toma de decisión y sus consecuencias, considera la efectividad final de las doctrinas americanas, en el contexto general de las relaciones internacionales, y examina las influencias, rupturas y continuidades entre distintas doctrinas a lo largo del tiempo. A pesar de la relativamente corta historia de Estados Unidos, el país ha contado con una extensa y compleja política exterior que Tovar, centrándose en las últimas ocho décadas, sintetiza con especial mérito, adoptando un punto de vista principalmente general que resalta lo sustantivo.

El libro está dividido en siete capítulos, organizados por etapas históricas y, dentro de cada una, por presidentes. El primer capítulo, a modo introductorio, abarca desde el periodo posterior a la independencia de Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa se muestra como antecedente clave en la ideología futura americana, con dos posicionamientos especialmente determinantes: la Doctrina Monroe y el Idealismo Wilsoniano. El segundo capítulo se ocupa de la Primera Guerra Fría, con las doctrinas Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson. A lo largo del capítulo se contextualizan los distintos postulados y se señalan las cuestiones que fueron clave en la creación de unas doctrinas que solo afectaron a la política exterior del momento, sino se imbricaron en el núcleo del pensamiento político estadounidense. El tercer capítulo trata de la Distensión, periodo ocurrido entre 1969 y 1979 en el que se dieron las doctrinas de Nixon y Carter. Al llegar al cuarto capítulo nos situamos en la Segunda Guerra Fría y el final de la confrontación EEUU-URSS, tiempo en que encontramos las doctrinas de Reagan y Bush senior. A partir de este punto, los siguientes capítulos (quinto, sexto y séptimo) tratan el periodo de Postguerra Fría, apareciendo en este periodo las doctrinas de Clinton, Bush junior y las más recientes –por tanto, aún sujetas a estudio– de Obama y Trump.

En las conclusiones el autor resume cada uno de los capítulos en base a caracterizaciones académicas o políticas y realiza algunas matizaciones, como advertir que en su opinión la política exterior de Obama es más bien una “no doctrina”, ya que combina elementos de distintas ideologías y es en parte contradictoria. Obama trató varios conflictos de formas diferentes: así, afrontó de forma realista las “guerras de necesidad” (Afganistán) y de acuerdo con el planteamiento internacionalista liberal conflictos como el de Libia. Aunque la flexibilidad llevada a cabo por Obama puede ser considerada una debilidad por algunos, ya que no siguió una política firme y marcada, también puede verse como la necesaria adaptación a un entorno continuamente cambiante. Muchas son las ocasiones en las que un presidente estadounidense, como Bush hijo, ha llevado a cabo una política exterior rígida, ideológicamente hablando, que en última instancia logró poco éxito práctico.

Otro ejemplo de variante de la doctrina convencional que muestra el autor es la “antidoctrina” llevada a cabo por Trump. Quien fuera presidente hasta 2021 ejecutó una política caracterizada por numerosas contradicciones y variaciones respecto al papel que EEUU había venido ejerciendo en el mundo, arrojando con ello dudas e incertidumbres sobre la actuación esperable de la superpotencia americana. Esto vino dado por la inexperiencia política de Trump, tanto en el ámbito como en el plano doméstico, la cual causó inquietud no solo en actores internacionales sino en el núcleo del propio Washington.

Del análisis de las distintas doctrinas mostradas en el libro podemos destacar cómo cada una de ellas se adapta a un contexto social, histórico y político específico, y a la vez todas responden a una compartida tradición política de un país que, como superpotencia, manifiesta ciertas constantes a la hora de procurar mantener la paz y garantizar la seguridad. Pero esas constantes no deben ser confundidas con aspectos universales, ya que cada país presenta sus propias particularidades y cuenta con intereses determinados: adaptar sin más los posicionamientos estadounidenses a los planes de política exterior de otros países puede ocasionar fallos caóticos, si no se reconocen esas diferencias.

Por ejemplo, países como España, que dependen de la pertenencia a la Unión Europea, no podrían entrar en guerras aleatorias unilateralmente como ha hecho Estados Unidos. No obstante, España podría adoptar algunos elementos, como en materia de toma de decisiones, ya que este tipo de doctrinas facilita enormemente objetivar y estandarizar los procesos de análisis y resoluciones.

WORKING PAPER / Jokin de Carlos Sola

ABSTRACT

During and after the fall of the Soviet Block the three countries of Germany, Denmark and Sweden saw an opportunity to increase their influence on the region that centuries before they had possessed. They did this through diplomatic support of the opposition and communication strategies and once the new countries were either independent or liberal democracies, they used their economic and political power to attract them. This was done by buying and investing in the new privatized assets of these countries, soft power and in some cases diplomatic pressure. By this way Germany, Sweden and Denmark did not only got new investment hubs and markets for their products but also support in the Governance of the European Union.

China, Rusia e Irán han aumentado su relación con una Latinoamérica más necesitada debido al Covid, que también ha supuesto una oportunidad para el crimen organizado

► Nicolás Maduro Guerra, tras ponerse la vacuna Sputnik V, con el embajador ruso en Caracas, en diciembre de 2020 [Embajada de Rusia]

INFORME SRA 2021 / Resumen Ejecutivo [versión en PDF]

MAYO 2021—La grave crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de Covid-19 ha acentuado las vulnerabilidades de América Latina, también en términos de seguridad regional. Por un lado, ha aumentado la dependencia respecto de potencias exteriores, cuya influencia ha crecido mediante el envío de vacunas (China y Rusia) o de gasolina y alimentos (Irán). Por otro, ha restado a los estados medios para el combate contra el crimen organizado, el cual ha protagonizado algunos movimientos estratégicos, como la consolidación de Paraguay como importante foco de narcotráfico. Si bien la situación de prolongados confinamientos ha permitido reducir en algunos lugares el número de homicidios, como en el caso de Colombia, el deterioro de la estabilidad regional ha llevado a una mayor atención de Estados Unidos hacia el resto del Hemisferio Occidental, con una clara alerta dada por el Comando Sur estadounidense.

Las necesidades impuestas por el Covid-19 en todo el planeta han hecho más acuciante algunos requerimientos de seguridad en determinados países. Con el comercio internacional trastocado por las limitaciones de movimiento, la seguridad alimentaria de China ha empujado a adoptar comportamientos más agresivos a sus flotas pesqueras de gran distancia. Aunque ya desde hace unos años se ha detectado una creciente afluencia de pescadores chinos en aguas que bañan Sudamérica, en 2020 la situación supuso un salto cualitativo. La presencia de más de 500 embarcaciones creó inquietud por la continua evasión de radares, el uso de sistema de extracción no permitidos y la desobediencia a los guardacostas. Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado conjunto llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional. La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional, si bien aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca. Washington expresó inquietud a raíz de la actividad de China tanto en torno a las Galápagos como en el Atlántico Sur.

La pandemia ha sido ocasión propicia para la consolidación de la penetración en Latinoamérica por parte de China y, en menor medida, de Rusia. Gracias a la “diplomacia de las vacunas”, Pekín ya es un socio plenamente global: no solo comercial y otorgador de créditos para infraestructuras, sino que se pone a la par de Estados Unidos y Europa en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario. Si bien es cierto que América Latina está poniendo más vacunas “occidentales” –solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas– la exportación de inyectables desde China y Rusia ha permitido aumentar su influencia en la región. Huawei ha logrado entrar en el concurso del 5G en Brasil a cambio de vacunas, y Pekín se las ha ofrecido a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán. Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones latinoamericanas en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio.

El agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela a lo largo de 2020, por otra parte, facilitó que Irán estrechase sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, reanudando una relación especial ya dada durante las presidencias de Chávez y Ahmadineyad. Sin más créditos de China o Rusia, Venezuela buscó a los iraníes para que intentaran reactivar las paralizadas refinerías del país. Sin especial éxito en ese cometido, Irán acabó convirtiéndose en suministrador de más de 5 millones de barriles de gasolina mediante cargueros; también entregó alimentos para abastecer un supermercado abierto por los iraníes en Caracas. Con una producción petrolera bajo mínimos, Maduro pagó los servicios de Teherán con cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones dólares.

Toda esa actividad de potencias extrahemisféricas en la región es señalada por el Comando Sur estadounidense, la estructura militar de EEUU que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe, como motivo de seria preocupación para Washington. En sus comparecencias anuales ante el Congreso, el jefe del SouthCom ha ido elevando progresivamente el grado de amenaza. En su última aparición, a comienzos de 2021, el almirante Craig Faller fue especialmente alarmante sobre el avance de China en la región: se refirió a la controversia sobre los pescadores chinos –su supuesta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal– y al crédito de mil millones de dólares anunciado por Pekín para ayuda en material sanitario contra el Covid-19. Faller indicó que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional” y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”.

Otra de las preocupaciones de Washington se refiere al crimen trasnacional, específicamente al perpetrado por bandas latinas en Estados Unidos. En el último año fiscales federales estadounidenses han presentado por primera vez cargos contra miembros de la mara Salvatrucha por delitos contra la seguridad nacional. EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en cargos elevados en julio de 2020 y en enero de 2021, dirigidos contra la cúpula de la MS-13 encarcelados en El Salvador, ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes. El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas en las cárceles salvadoreñas con crímenes cometidos en EEUU. En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua.

En cuanto a seguridad ciudadana, los prolongados confinamientos por el Covid-19 han permitido reducir ligeramente las cifras de violencia en algunos países, especialmente en la primera mitad de 2020. En el caso de Colombia, ese efecto coyuntural se unió a la tendencia a la baja en el número de homicidios que se viene observando en el país desde el comienzo de las negociaciones para el proceso de paz en 2012, de tal forma que las cifras de 2020 han representado un mínimo histórico, con una tasa de 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la más baja desde 1975. Varios estudios consideran que existe relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país. Se trata de una evolución positiva que se ve empañada por el asesinato de dirigentes sociales y exguerrilleros, que a comienzos de 2021 se elevó ya a más de mil desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

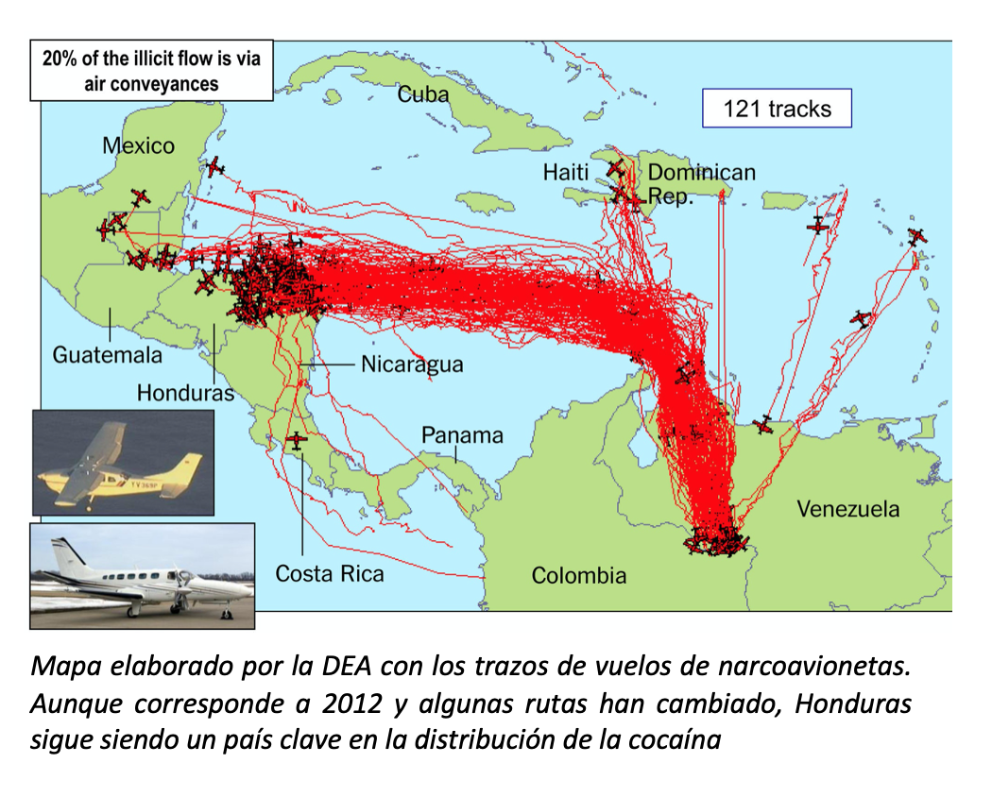

El capítulo del narcotráfico ha conocido en el último año dos notables desarrollos. Uno de ellos es el aumento de los “ensayos” de cultivo de coca en Honduras y Guatemala, que antes solo eran países de paso de la cocaína. Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada. Después de haberse localizado en ambos países laboratorios para la elaboración de cocaína, las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han detectado más de cien hectáreas de arbusto de coca, una cifra de momento muy reducida. A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19. Parte de esa infraestructura de producción propia salió a la luz en juicio mantenido en EEUU contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, que en marzo de 2021 fue condenado a cadena perpetua.

Por su parte, Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. La mayor parte del cultivo de marihuana se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país. Las plantaciones alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina. A comienzos de 2021, se localizaron en puertos del norte de Europa más de 30 toneladas de cocaína enviada desde Paraguay, lo que le convierte en decisivo “hub” de distribución de esa droga.

La mayoría del cultivo se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país

° Las plantaciones de marihuana alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina

° Lugar de paso de la cocaína de Perú y Bolivia, Paraguay ha dado un salto en el volumen de los envíos a Europa: a comienzos de 2021 hubo un cargamento récord de 23 toneladas

° El Congreso paraguayo ha aprobado el uso medicinal de la marihuana; de momento no sigue los pasos de México, primer productor en América, que debate su plena legalización

► El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y la entonces ministra de Seguridad argentina, erradicando plantas de marihuana en PJC [Gob. de Paraguay]

INFORME SRA 2021 / Eduardo Uranga [versión en PDF]

MAYO 2021—Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. Con una extensión de cultivo de cannabis estimada en casi 8.000 hectáreas y una producción anual que puede acercarse a las 30.000 toneladas, Paraguay exporta este estupefaciente a Brasil y Argentina. La cocaína que pasa por el país se destina a esos dos grandes vecinos y sobre todo a Europa: en febrero de 2021 las autoridades alemanas interceptaron un alijo de 16 toneladas de cocaína, el mayor remitido nunca desde Paraguay, un hallazgo que se elevó a 23 toneladas contando un envío localizado dos días antes en Amberes. En ese mismo puerto, a comienzos de abril fueron halladas otras 11 toneladas.

Si bien, en el caso paraguayo, lo más sorprendente en el último año ha sido ese salto en la capacidad de generar grandes cargamentos de cocaína, la rápida evolución del contexto internacional con relación a la marihuana –por ejemplo, la ONU la reclasificó en diciembre de 2020, señalando su potencial terapéutico– pone de especial actualidad este otro lucrativo comercio de ilícitos.

La creciente legalización de la hoja de cáñamo que comienza a darse en algunos países, generando producciones propias (a diferencia de la coca, que por sus condiciones específicas casi solo se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia, la marihuana puede crecer en lugares diversos, también en invernadero) ofrece perspectivas de negocio a los agricultores que hoy en Paraguay se ocupan de su cultivo ilegal (no tanto a la estructura de las mafias, de origen brasileño, pues para competir en Uruguay, el único país próximo que ha legalizado la producción nacional para uso abierto, la marihuana paraguaya debiera venderse más barata que la uruguaya). México, que es el mayor productor en América, se encuentra en proceso de despenalizar su uso recreativo; Paraguay no ha llegado de momento ahí, pero la ley aprobada en agosto de 2020 para permitir el uso medicinal, admite el cultivo individual si hay justificante médico.

Producción y erradicación

La producción de marihuana está vinculada al crimen organizado que opera muy especialmente en las zonas fronterizas con Brasil. Según las cifras que ofrece la Secretaría Nacional Antidroga (SENAD), las mayores operaciones contra el cultivo de ese narcótico se desarrollan en el departamento de Amambay, cuya capital, Juan Pedro Caballero, constituye el centro delictivo del país. Esa ciudad está adosada a la frontera con Brasil y comparte masa urbana con la localidad brasileña de Punta Porá. También el adyacente departamento de Canindeyú, igualmente fronterizo con Brasil, acoge extensas plantaciones.

En la década 2009-2019, el SENAD destruyó 9.838 hectáreas de cultivo de plantas de marihuana en Amambay y 2.432 en Canindeyú, representando conjuntamente alrededor del 90% de las 15.045 hectáreas erradicadas en todo el país. En 2019, último daño referenciado por el SENAD, las autoridades erradicaron 1.468,5 hectáreas, la mayor cifra de la década, lo que no solo indica un incremento del esfuerzo antinarcóticos, sino que también sugiere un aumento en las extensiones cultivadas.

Se calcula que Paraguay existen entre 6.000 y 8.000 hectáreas con plantas de marihuana. Una semilla mejorada introducida hace unos pocos años ha permitido ampliar las dos cosechas anuales habituales a tres o incluso cuatro cosechas, elevando así la productividad a dos y tres toneladas de hierba de marihuana por hectárea, con lo que la producción total podría llegar a las 20.000 toneladas por año. Estas cifras podrían haberse quedado pequeñas, pues la SENAD ha llegado a calcular que hasta 30.000 toneladas de hierba han podido a salir del país en el último año.

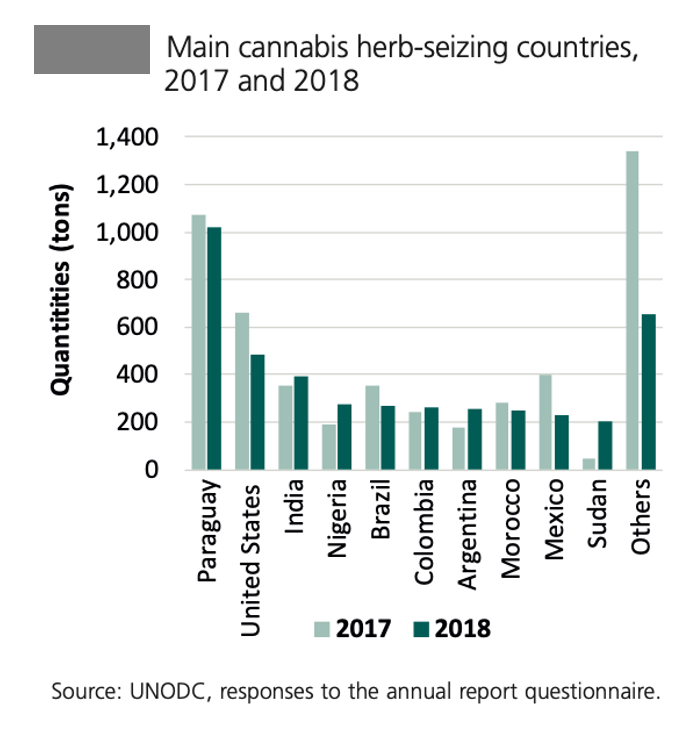

El World Drug Report de la Oficina para la Droga y el Crimen Naciones Unidas (UNODC) de 2020 sitúa a Paraguay como el país con mayor incautación de marihuana, por encima de las 1.000 toneladas al año. El informe también indica que la producción de resina del cáñamo es mínima (1,1 toneladas en 2016) y que el 77% de la marihuana generada en Paraguay se destina al mercado brasileño y el 20% al argentino.

En América, la producción de Paraguay solo es superada por México, que cuenta con unas estimadas 12.000 hectáreas de plantaciones, de acuerdo con el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) del gobierno de Estados Unidos de 2021. También es mayor el área cultivada erradicada por las autoridades mexicanas, aunque ese esfuerzo ha caído en los últimos años (5.478 hectáreas en 2016, 4.193 en 2017 y 2.263 en 2018), como indica el informe de la UNODC, que al mismo tiempo apunta que en México se incautaron en 2018 unas 200 toneladas de marihuana, frente a las 400 de 2017.

Corrupción

Paraguay es un campo abonado para el establecimiento de redes criminales. Su posición estratégica es un factor determinante y una condición fundamental para ser elegido por el crimen organizado como punto neurálgico de su actuación criminal. Situado entre los centros de producción de coca de Perú-Bolivia y los crecientes mercados de Argentina y sobre todo Brasil, que son también destino de la marihuana paraguaya, el país es lugar de operaciones de las mafias, especialmente brasileñas. También las condiciones de la Triple Frontera –la conurbación que forman Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguaçú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina)– fomentan el contrabando, la falsificación de productos y el lavado de dinero, así como la financiación de grupos terroristas (tal es el caso de Hezbolá).

También influyen los factores económicos. La marginalidad económica y social es un elemento al que recurren estas bandas del crimen organizado para reclutar “empleados”. No obstante, este factor puede explicar solo en parte el particular desarrollo de estas redes. Su dimensión depende fundamentalmente del nivel de aceptación y de tolerancia de la corrupción. Paraguay consta, en este sentido, con las condiciones idóneas para el desarrollo de estas redes. Esto se debe a sus altos niveles de corrupción estatal, señalados en el Indice de Percepción de Corrupción.

Recalcando el obstáculo que la corrupción en Paraguay supone ante la lucha contra el narcotráfico, en enero de 2020 tuvo lugar una fuga masiva de un penal de Pedro Juan Caballero de 75 presos, en su mayoría miembros de una banda criminal brasileña Primer Comando Capital (CCP). La fuga estuvo facilitada por la connivencia de funcionarios y puso de relieve la impunidad con que muchos de los narcotraficantes actúan.

Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada

° Las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han localizado más de cien hectáreas de arbusto de coca

° A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19; además se destruyeron casi una veintena de laboratorios de elaboración de cocaína

° La extensión de la producción de coca a Centroamérica es obra de carteles mexicanos, que emplean a colombianos expertos en localizar las mejoras zonas para el cultivo

► Acción antinarcóticos hondureña en una plantación de coca, en octubre de 2020 [Gob. de Honduras]

INFORME SRA 2021 / Eduardo Villa Corta [versión en PDF]

MAYO 2021—La producción de cocaína ha comenzado a extenderse a países de Centroamérica, que hasta hace poco solo eran lugares de paso de la cocaína procedente sobre todo de Colombia, que es el mayor productor del mundo, junto con Perú y Bolivia.

El hallazgo de laboratorios para la elaboración de la droga en Honduras en 2009 ya sugirió el comienzo de un cambio, confirmado con la localización de los propios cultivos de arbusto de coca en 2017 en ese mismo país y en 2018 en Guatemala. Desde entonces, se han localizado en ambos países más de cien hectáreas: esos dos primeros años se contabilizaron conjuntamente unas 50 hectáreas, cifra que se vio duplicada en 2020 en lo que parece una aceleración del proceso.

De todos modos, se trata de extensiones muy reducidas, comparadas con las estimadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen en su informe de 2020 para Colombia (cerca de 180.000 hectáreas), Perú (casi 50.000) y Bolivia (alrededor de 25.000). Además, de momento Estados Unidos asegura no tener constancia de la entrada en su territorio de cocaína generada en el Triángulo Norte centroamericano.

Todo indica que por ahora nos encontramos en un estadio de experimentación o ensayo por parte de carteles mexicanos, que estarían probando la aptitud de terreno y clima de diferentes áreas y la calidad del producto, con la ayuda de expertos colombianos. Los cambios en la cadena del narcotráfico desde que la mayor parte de las FARC abandonó el negocio ilícito en Colombia y el deseo de reducir la compleja logística en transporte de la droga hacia Estados Unidos explican estas tentativas en el Triángulo Norte.

Honduras

En Honduras la localización de cultivos ha aumentado en los dos últimos años. El último Informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR), de marzo de 2021, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, recoge información oficial hondureña contabilizando la erradicación en los diez primeros meses de 2020 de 40 hectáreas de arbustos de coca. Esto supone un incremento en la contabilización de áreas de cultivo respecto a años anteriores, que estimaba la acumulación de 50 hectáreas a lo largo de 2017 y 2018 en Honduras y Guatemala conjuntamente.

La primera evidencia en Honduras de que el narcotráfico no solo usaba su territorio como lugar de tránsito fue el hallazgo en 2009 en la provincia de Cortés de un laboratorio para la transformación de hojas de coca en clorhidrato de cocaína. En diez años se descubrieron doce laboratorios y solo en 2020 las autoridades procedieron a destruir al menos otros once localizados, como indica el INCSR. Aunque alguno tenía capacidad para producir hasta 3,6 toneladas de cocaína al año, sus instalaciones eran más bien “rudimentarias”, según las agencias policiales hondureñas.

La existencia de esos laboratorios permitió concluir que al menos desde 2012 se podría estar cultivando alguna cantidad de hoja de coca en el país, pero no fue hasta 2017 que se halló una zona cultivada, en la provincia de Orlando, con unas 10.000 plantas. En 2018 se ubicaron otras tres explotaciones, una de ellas de 20 hectáreas. La actividad de cultivo y laboratorio no está concentrada en una zona específica, si bien la mitad de los hallazgos han sido realizados en las mencionadas provincias de Orlando y Colón.

La última localización especialmente reseñada, en un proceso de ubicación de siembras cada vez más visibles, fue la realizada por la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en marzo del 2020, que correspondía a un campo de unas 4,2 hectáreas de cultivo y narco-laboratorio en la comunidad Nueva Santa Bárbara. En 2020 se decomisaron al menos 15 campos de coca, con un total de 346.500 plantas.

La DLCN estima que carteles mexicanos, como los de Sinaloa y Jalisco, son los que están detrás de esa penetración, aunque no operan directamente, con un despliegue de individuos armados, sino en diversas ocasiones a través de cultivadores de origen colombiano, conocedores de los cuidados que necesita la planta de coca.

Recientes condenas en Estados Unidos, como la del hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, han dado detalles sobre el corredor de narcotráfico que supone Honduras, pero también la incipiente producción propia. Como se expuso en su juicio, Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en marzo de 2021, tuvo relación directa con un laboratorio de cocaína local.

Guatemala

En el caso de Guatemala, el primer descubrimiento de cultivo de hojas de coca se realizó en 2018. Aunque se trataba de solo una hectárea de extensión, con 75.000 plantas, significó también el salto a incipiente país productor. Además de haber sido, como Honduras, un canal de paso para la cocaína procedente de Colombia, Guatemala ya se había distinguido por una producción moderada de marihuana y por haber comenzado a cultivar amapola, por extensión de la actividad de carteles mexicanos implicados en el mercado de la heroína, de la cual México es líder productor en el continente americano. Ahora Guatemala, donde igualmente han aparecido narco-laboratorios, incluía la coca entre sus cultivos ilícitos de narcóticos.

En 2019 las autoridades guatemaltecas hicieron un esfuerzo para combatir esa actividad. El 4 de septiembre de ese año declararon un estado de sitio por 30 días en 22 municipios del norte del país. Las operaciones policiales supusieron diversos decomisos especialmente en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Zacapa. Unas 23 áreas de cultivo fueron localizadas, ocho de ellas en Izabal.

A raíz de esos hallazgos, el ministro del Interior, Enrique Degenhart, admitió que Guatemala pasaba a ser una nación productora de cocaína.

En los diez primeros meses de 2020 fueron erradicadas 19 hectáreas de cultivo de coca y se destruyeron siete laboratorios, como indica el último INCSR, precisando, en cualquier caso, que la producción cocalera tiene en Guatemala una “escala limitada” (como en Honduras, pero incluso por debajo del vecino país), a distancia de la registrada los mayores productores sudamericanos.

Mayor papel para las maras

Las autoridades de Honduras y Guatemala temen, debido al aumento de actividad de producción de droga, que algunas zonas de sus países se conviertan en los nuevos “Medellín de Pablo Escobar”. La existencia de áreas de difícil acceso y la falta de medios para la supervisión y combate del crimen organizado complica la actuación antinarcóticos.

Existe el riesgo también de que las pandillas o maras ganen todavía más poder, con un enquistamiento o incluso agravamiento del problema que suponen. Debido a su dominio del espacio, hasta ahora han cobrado peaje por el paso de la droga a lo largo del territorio, pero con la producción en el propio Triángulo Norte además podrían pasar a controlar el origen mismo de la droga, dándoles las prerrogativas de los carteles.

Al mismo tiempo se complica la coordinación internacional contra el narcotráfico, al hacerse más difícil la localización de centros de producción y la determinación de los actores implicados en esa actividad.

El elevado número de dirigentes sociales asesinados sigue consternando al país: 904 asesinatos desde el Acuerdo de Paz de 2016

° En 2020 hubo en Colombia 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975, en que hubo una tasa similar, y por debajo de la de otros países de la región

° El número de homicidios fue en 2020 de 12.018, siguiendo el progresivo descenso que se registra desde 2002, solo abiertamente roto en 2012, cuando los asesinados fueron 16.033

° Los estudios concluyen que existe una relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país

Ceremonia religiosa en Dabeiba en febrero de 2020, tras recuperar los restos de un desaparecido en 2002 [JEP]

INFORME SRA 2021 / Isabella Izquierdo [versión en PDF]

MAYO 2021—Colombia está reduciendo paulatinamente sus niveles de violencia, al menos en cuanto a tasa de homicidios se refiere, que en 2020 descendió a 24,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975. Aunque el drama del asesinato de líderes sociales ha sobrecogido a la sociedad colombiana en la gestión del posconflicto, la objetividad de las cifras totales habla de una reducción de las muertes violentas. Ese descenso ha estado auspiciado en los últimos años por el abandono de la lucha armada por parte de las FARC y presumiblemente se ha visto favorecido en 2020 por los prolongados confinamientos establecidos para hacer frente a la propagación de pandemia de Covid-19.

El país cerró 2020 con 12.018 homicidios, la cifra más baja en décadas, constituyendo menos de la mitad de los que se producían a comienzos de los años 90, en el periodo más duro del conflicto armado. En aquella época el número de homicidios superaba los 28.000 anuales, lo que constituía alrededor de 80 homicidios por 100.000 habitantes. Desde entonces, con leves repuntes en 2002 y en 2012, Colombia ha ido reduciendo sus niveles de violencia y hoy su tasa de homicidios está lejos de los récords que están marcando otros países de la región: a pesar de que en algunos casos la emergencia sanitaria también ha ayudado a rebajar las cifras, en 2020 las mayores tasas fueron las de Jamaica (46,5 homicidios por 100.000 habitantes), Venezuela (45,6), Honduras (37,6), Trinidad y Tobago (28,2) y México (27).

[En el caso de Colombia, las autoridades hablaron al término de 2020 de una tasa de 23,79, aunque cifras ulteriores de homicidios de la Policía Nacional y datos de población dan como resultado del cálculo el 24,3 por el que aquí se ha optado).

Conflicto y posconflicto

Si bien la guerrilla del ELN se mantiene activa y varias disidencias de las FARC siguen en actividades criminales, alrededor de 8.000 excombatientes se incorporaron a la vida civil a raíz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, comenzado a negociar en 2012 y firmado en 2016.

Los años anteriores al comienzo de los contactos registraron un aumento de la violencia, para luego decrecer de modo sostenido desde entonces, no solo la relativa al conflicto político sino también la relativa a la criminalidad en general. Al investigar las tasas de homicidio en los años de los diálogos de paz con las FARC, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia evidenciaron una estrecha relación: cuando la confrontación armada crecía o disminuía, en función de los intereses de los negociadores, en igual medida lo hacía la cifra total de homicidios. La buena marcha de la negociación marcó una dinámica de desescalada del conflicto armado, con una reducción del 8,57% en la tasa de homicidios entre 2012 y 2015.

En 2017, firmado ya el Acuerdo de Paz, la violencia en Colombia alcanzó sus números más bajos en 30 años, con 12.079 homicidios y una tasa de 25,02 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2018 la tendencia varió ligeramente (12.130 homicidios), algo que se pronunció en 2019 (12.667), lo que alertó sobre la necesidad de implementar con rapidez las condiciones de reinserción de los excombatientes, mejorar la seguridad en las zonas desmilitarizadas y aumentar la presencia estatal en el territorio.

El Instituto de Medicina Legal concluyo que las cifras de homicidios de 2018 parecían evidenciar una reactivación del conflicto armado colombiano. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en 2019 un informe evaluando la situación de derechos humanos en Colombia, con énfasis en la implementación de los contenidos en el Acuerdo de Paz: la mayores cifras de homicidios se daban en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde los enfrentamientos por el control de las economías ilícitas eran más violentos.

Efecto del Covid

Las medidas adoptadas en relación con el posconflicto y la llegada de la pandemia, con sus restricciones de movimiento, volvieron a conducir en 2020 a un descenso de los homicidios. En el período del 20 de marzo al 17 de agosto de 2020, cuando se dieron los confinamientos más estrictos, los homicidios diarios por municipio cayeron, en promedio, un 16% respecto de la tendencia que exhibían antes de las medidas de distanciamiento social. En las semanas de cuarentena total, el número diario de homicidios cayó incluso alrededor de un 40% respecto de la tendencia previa a la cuarentena. A partir de junio de 2020, el número de homicidios retornó a las tendencias anteriores a la emergencia sanitaria. La criminalidad bajó los primeros meses por el miedo al contagio, pero rápidamente volvió a las cifras acostumbradas, especialmente en cuanto a robos y hurtos, cuando empeoró la situación económica y aumentó la necesidad de alimentación entre la población de escasos recursos. Sin embargo, por lo ocurrido el primer semestre del año, Colombia cerró 2020 con la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años.

Un dato claramente negativo de 2020, no obstante, fue la continuación de la violencia dirigida contra líderes sociales y excombatientes. El año pasado 297 dirigentes locales fueron asesinados, lo que eleva a 904 los agentes sociales muertos desde 2016 hasta febrero de 2021. En ese mismo periodo, 276 antiguos guerrilleros resultaron asesinados, la mayor parte de ellos implicados en comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz.