Breadcrumb

Blogs

Un tercio de los países ha desarrollado una estrategia nacional de ciberseguridad, pero las capacidades movilizadas son mínimas

Una docena de países latinoamericanos han desarrollado ya una estrategia nacional de ciberseguridad, pero en general las capacidades movilizadas en la región para hacer frente al crimen y a los ataques cibernéticos son de momento reducidas. En un continente con alto uso de las redes sociales, pero al mismo tiempo con algunos problemas de red eléctrica y acceso a internet que dificultan una reacción ante los ciberataques, el riesgo de que los extendidos grupos de crimen organizado recurran cada vez más a la cibernética es alto.

ARTÍCULO / Paula Suárez

En los últimos años, la globalización se ha abierto camino en todas partes del mundo, y con ello han surgido varias amenazas en el ámbito del ciberespacio, lo que requiere especial tratamiento por parte de los gobiernos de todos los estados. A nivel global y no solo en Latinoamérica, los principales campos que se ven amenazados en cuanto a seguridad cibernética son, esencialmente, el delito informático, las intrusiones en redes y las operaciones políticamente motivadas.

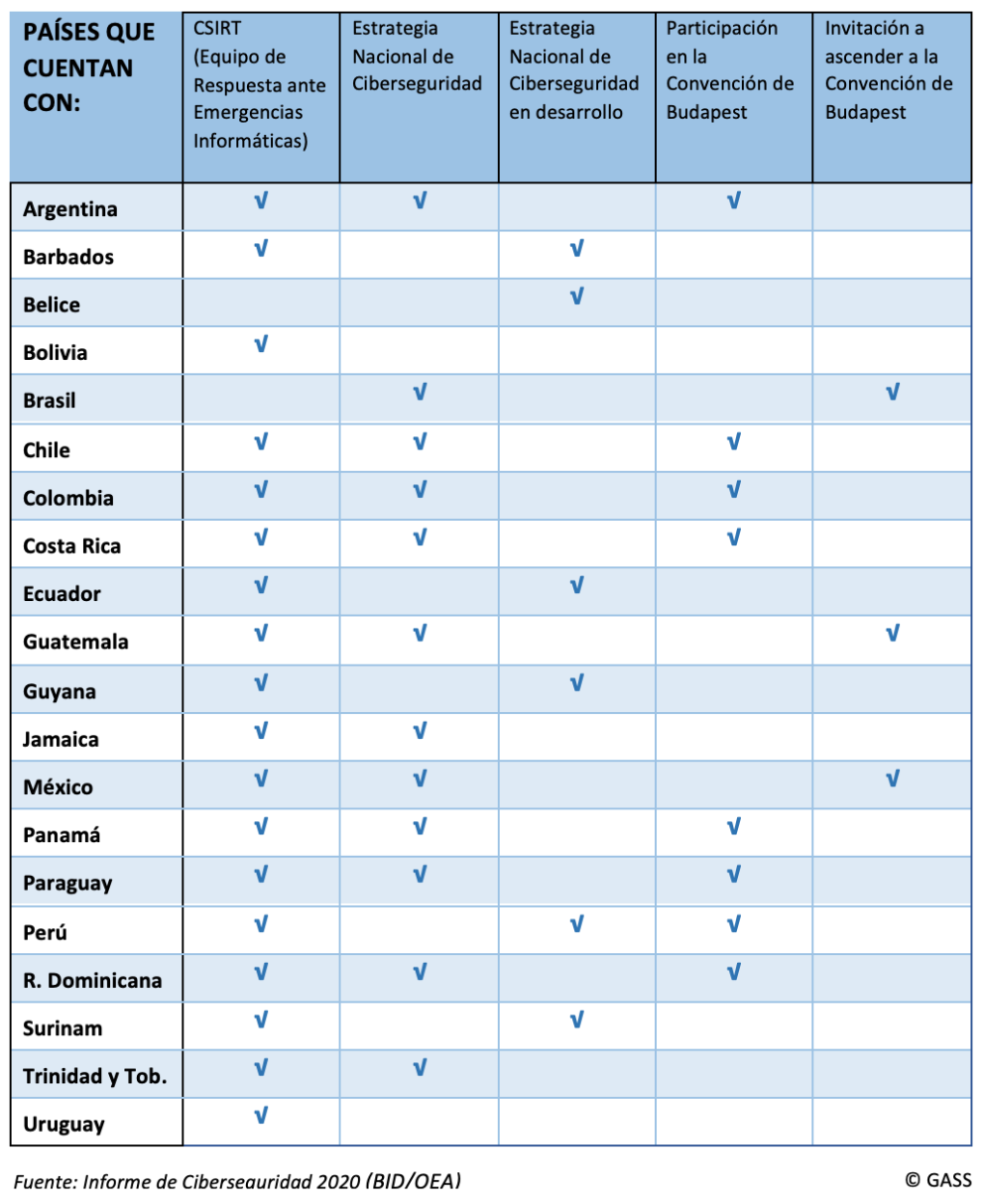

Los últimos informes sobre ciberseguridad en América Latina y el Caribe realizados conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), indican que un tercio de los países de la región han comenzado a dar algunos pasos para hacer frente a los crecientes riesgos en ciberseguridad. No obstante, también constatan que los esfuerzos son de momento pequeños, dada la general falta de preparación ante la amenaza del cibercrimen; además plantean la necesidad de una reforma en las políticas de protección para los años venideros, especialmente con los problemas que han salido a relucir con la crisis del Covid-19.

El BID y la OEA (OEA) han colaborado en distintas ocasiones para dar a conocer la situación y concienciar a la población sobre los problemas de ciberseguridad, que han ido aumentando conforme la globalización se ha hecho parte de la vida cotidiana y las redes sociales e internet se integran de manera más profunda en nuestro día a día. Para ocuparse de esta nueva realidad, ambas instituciones han creado un Observatorio de Ciberseguridad de la región, que ha publicado varios estudios.

Si hasta el informe de 2016 la ciberseguridad era un tema poco discutido en la región, actualmente con el aumento de la tecnología en América Latina y el Caribe ha pasado a ser un tema de interés por el que los estados tienden a preocuparse cada vez más, y por ello, a implementar las medidas pertinentes, como se destaca en el informe de 2020.

El transporte, las actividades educativas, las transacciones financieras, muchos servicios como el suministro de alimentos, agua o energía y otras muchas actividades requieren de políticas de ciberseguridad para proteger los derechos civiles en el ámbito digital tales como el derecho a la privacidad, muchas veces violados por el uso de estos sistemas como arma.

No solo en el ámbito social, sino también en el económico, la inversión en ciberseguridad es fundamental para evitar los daños que ocasiona el crimen en línea. Para el Producto Interior Bruto de muchos países de la región, los ataques a la infraestructura pueden suponer desde un 1% hasta un 6% del PIB en el caso de ataques a infraestructura crítica, lo que se traduce en incompetencia por parte de estos países para identificar los peligros cibernéticos y para tomar las medidas necesarias para combatirlos.

Según el estudio previamente mencionado, 22 de los 32 países que se analizan son considerados con capacidades limitadas para investigar los delitos, solo 7 tienen un plan de protección de su infraestructura crítica, y 18 de ellos han establecido el llamado CERT o CSIRT (equipo de respuesta a incidentes o emergencias de seguridad informática). Estos sistemas no son desarrollados actualmente de forma uniforme en la región, y les falta capacidad de actuación y madurez para suponer una respuesta adecuada antes las amenazas en la red, pero su implementación es necesaria y, cada vez más, cuentan con el apoyo de instituciones como la OEA para su mejora.

En este ámbito, el Foro de Equipos de Seguridad y de Respuesta a Incidentes (FIRST) tiene un trabajo clave, por la gran necesidad en esta región, para asistir a los gobiernos y que estos puedan beneficiarse de la identificación de amenazas cibernéticas y los mecanismos de seguridad estratégica de la asociación, principalmente para proteger las economías de estos países.

Como ya ha sido mencionado, la conciencia de la necesidad de dichas medidas ha ido aumentando conforme a los ataques cibernéticos también lo han hecho, y países como Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá han establecido una debida estrategia para combatir estos daños. Por el contrario, muchos otros países de América Latina y el Caribe como Dominica, Perú, Paraguay y Surinam han quedado atrás en este desarrollo, y aunque están en camino, necesitan apoyo institucional para continuar en este proceso.

El problema para combatir dichos problemas tiene su origen, por lo general, en la propia ley de los estados. Solo 8 de los 32 países de la región son parte del Convenio de Budapest, que aboga por la cooperación internacional contra el cibercrimen, y un tercio de estos países no cuenta con una legislación apropiada en su marco legal para los delitos informáticos.

Para los estados parte de dicho convenio, estas directrices pueden servir de gran ayuda para desarrollar las leyes internas y procesales con respecto al ciberdelito, por lo que se está potenciando la adhesión o al menos la observación de las mismas desde organismos como la OEA, con las recomendaciones de unidades especializadas como el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de las REMJA, que aconseja respecto a la reforma de la ley penal respecto al cibercrimen y la evidencia electrónica.

Por otro lado, no ha sido hasta principios de este año que, con la incorporación de Brasil, son 12 países de Latinoamérica y el Caribe los que han establecido una estrategia nacional de ciberseguridad, debido a la falta de talento humano calificado. Aunque cabe destacar los dos países de la región con mayor desarrollo en el ámbito de seguridad cibernética, que son Jamaica y Trinidad y Tobago.

De los problemas mencionados, podemos decir que la falta de estrategia nacional en cuanto a seguridad cibernética expone a estos países a diversos ataques, pero a esto debe añadirse que las empresas que venden los servicios de ciberseguridad y proporcionan apoyo técnico y financiero en la región son mayormente de Israel o Estados Unidos, y están vinculadas a una perspectiva de seguridad y defensa bastante militarizada, lo que supondrá un desafío en los años venideros por la competencia que China está dejando ver en este lado del hemisferio, sobre todo ligada a la tecnología 5G.

Las malas prácticas cibernéticas son una amenaza no solo para la economía de Latinoamérica y el Caribe, sino también para el funcionamiento de la democracia en estos estados, un atentado a los derechos y libertades de la ciudadanía y a los valores de la sociedad. Por ello, es está dejando ver la necesidad de inversión en infraestructura civil y en capacidad militar. Para lograr esto, los estados de la región están dispuestos a cooperar, primeramente, en la unificación de sus marcos legales basándose en los modelos del Convenio de Budapest y las bases de la Unión Europea, cuya perspectiva para afrontar los nuevos retos en el ciberespacio está teniendo gran impacto e influencia en la región.

Además, con la crisis venidera del Covid-19, por lo general los estados de la región están dispuestos a colaborar desarrollando estrategias nacionales propias, coherentes con los valores de las organizaciones de las que son parte, para proteger tanto sus medios actuales como sus tecnologías emergentes (inteligencia artificial, cuántica, computación de alto rendimiento y otros). Las amenazas cibernéticas pretenden ser encaradas desde canales abiertos a la colaboración y el diálogo, ya que Internet no tiene fronteras, y la armonización de los marcos legales es el primer paso para fortalecer esta cooperación no solo regional sino internacional.

[Lilia M. Schwarcz y Heloisa M. Starling, Brasil: una biografía (Debate: Madrid, 2016), 896 págs]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Presentar la historia de un vasto país como es Brasil en un único volumen, aunque extenso, no es tarea sencilla, si se quiere profundizar lo suficiente. «Brazil. A Biography» (para esta reseña se ha utilizado la edición en inglés de Penguin, de 2019, algo posterior a la publicación de la obra en España; el original en portugués es de 2015) es un relato con la apropiada lente. «Brasil no es para principiantes», dicen las dos autoras en la introducción, expresando con esa cita de un músico brasileño el modo como concibieron el libro: sabiendo que se dirigían a un público con generalmente poco conocimiento sobre el país, debían poder trasladar la complejidad de la vida nacional (de lo que constituye un continente en sí mismo) pero sin que la lectura resulte agónica.

Presentar la historia de un vasto país como es Brasil en un único volumen, aunque extenso, no es tarea sencilla, si se quiere profundizar lo suficiente. «Brazil. A Biography» (para esta reseña se ha utilizado la edición en inglés de Penguin, de 2019, algo posterior a la publicación de la obra en España; el original en portugués es de 2015) es un relato con la apropiada lente. «Brasil no es para principiantes», dicen las dos autoras en la introducción, expresando con esa cita de un músico brasileño el modo como concibieron el libro: sabiendo que se dirigían a un público con generalmente poco conocimiento sobre el país, debían poder trasladar la complejidad de la vida nacional (de lo que constituye un continente en sí mismo) pero sin que la lectura resulte agónica.

El libro sigue un orden cronológico; no obstante, el hecho de arrancar con algunas consideraciones generales y de construir los primeros capítulos en torno a ciertos sistemas sociales y políticos generados sucesivamente por las plantaciones de caña de azúcar, la esclavitud de población africana y la búsqueda de oro hace que la vida de Brasil avance ante nuestros ojos sin tener la sensación de mero corrimiento de fechas. Más adelante llega un siglo XIX que para los hispanos tiene el interés de ver el negativo de la historia que conocemos respecto a las colonias americanas españolas (frente al caso español, durante las guerras napoleónicas la Corte de Portugal se trasladó entera a Rio de Janeiro y la independencia no derivó en diversas repúblicas, sino en una monarquía propia y centralizada). Y después un siglo XX que en Brasil constituyó un buen compendio de las vicisitudes políticas del mundo contemporáneo: del Estado Novo de Getúlio Vargas, a la dictadura militar y a la restauración de la democracia.

La obra de Schwarcz y Starling, profesoras de la Universidad de São Paulo y de la Universidad Federal de Minas Gerais, respectivamente, pone atención en los procesos políticos, pero arropándolos siempre con los paralelos procesos sociales y culturales que se dan juntos en cualquier país. El volumen aporta mucha información y referencias bibliográficas para todos los periodos históricos de Brasil, sin desconsiderar unos para ocuparse más de otros, y el lector puede detenerse especialmente en aquellos momentos que le resulten de mayor interés.

Personalmente, me he entretenido más en la lectura de cuatro periodos, relativamente distantes entre sí. Por un lado, los intentos de Francia y Holanda en los siglos XVI y XVII por poner un pie en Brasil (no tuvieron éxito permanente, y ambas potencias tuvieron que conformarse con las Guayanas). Después el surgimiento y consolidación en el siglo XVIII de Minas Gerais como tercer vértice del triángulo del heartland brasileño (Rio de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte). Luego la descripción de la vida de una corte de estilo europeo en las circunstancias del clima tropical (la monarquía duró hasta 1889). Y finalmente las experiencias del desarrollismo de mediados del siglo XX, con Juscelino Kubitschek y João Goulart en un tour de force entre el compromiso democrático, el personalismo presidencial y las corrientes de fondo de la Guerra Fría.

La lectura de esta obra aparta numerosas claves para entender mejor ciertos comportamientos de Brasil como país. Por un lado, cómo la inmensidad del territorio y la existencia de zonas a las que difícilmente llega el Estado –es el claro ejemplo de la Amazonia–, otorga un importante papel al Ejército como garante de la continuidad de la nación (el éxito, quizás momentáneo, de Bolsonaro y su apelación a las Fuerzas Armas tiene que ver con eso, aunque esta última presidencia ya no queda incluida en el libro). Por otro, cómo el cuarteamiento del poder territorial entre alcaldes y gobernadores genera una multitud de partidos políticos y obliga a cada candidato presidencial a articular múltiples alianzas y coaliciones, en ocasiones incurriendo en una «compra-venta» de favores que generalmente acaba teniendo un coste para la institucionalidad del país.

La redacción del libro fue concluida antes del colapso de la era gubernamental del Partido de los Trabajadores. Por eso la consideración de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff es, quizás, algo complaciente, como una suerte de «fin de la historia»: desde el final de la dictadura militar en 1985, el país habría evolucionado en la mejora de su vida democrática y social hasta el tiempo coronado por el PT. El «caso Lava Jato» ha demostrado más bien que «la historia continúa».

![Los ministros de Exteriores de Bahréin y EAU firman con el ‘premier’ israelí los Acuerdos Abraham, en septiembre de 2020 [Casa Blanca] Los ministros de Exteriores de Bahréin y EAU firman con el ‘premier’ israelí los Acuerdos Abraham, en septiembre de 2020 [Casa Blanca]](/documents/16800098/0/acuerdos-blog.jpg/ad268976-c84e-2b4c-d2a5-ca36909e72e2?t=1621877040390&imagePreview=1)

▲ Los ministros de Exteriores de Bahréin y EAU firman con el ‘premier’ israelí los Acuerdos Abraham, en septiembre de 2020 [Casa Blanca]

ENSAYO / Lucas Martín Serrano *

Es interesante incorporar a cualquier tipo de análisis geopolítico unas pinceladas de historia. La historia es una ayuda fundamental para comprender el presente. Y la mayor parte de los conflictos, problemas, fricciones u obstáculos ya sea entre naciones o entidades públicas o privadas siempre tienen subyacente un trasfondo histórico. Además, llevado al terreno de la negociación, sin importar el nivel de esta, demostrar un cierto conocimiento histórico del adversario es útil porque, por un lado, no deja de ser una muestra de interés y respeto hacia él, lo cual siempre nos situará en una posición ventajosa, sino que, en otro orden de cosas, cualquier escollo o dificultad que aparezca tiene amplias posibilidades de tener su homólogo histórico, y precisamente ahí se puede hallar el camino hacia la solución. La parte que disponga una mayor profundidad de ese conocimiento aumentará notablemente las opciones de una solución más favorable a sus intereses.

En la antigüedad, el territorio que hoy ocupan los Emiratos Árabes Unidos estaba habitado por tribus árabes, nómadas agricultores, artesanos y comerciantes. El saqueo de los barcos mercantes de potencias europeas que navegaban por sus costas, aproximándose a estas más de lo recomendable, era algo habitual. Y, en cierto modo, una forma de vida para parte de sus habitantes. Es en el siglo VII cuando el Islam se asienta en la cultura local. De las dos corrientes surgidas tras las disputas acaecidas después de la muerte del Profeta, es la sunní la que se hace con la hegemonía a partir del siglo XI.

Con la finalidad de poner fin a la piratería y asegurar las rutas comerciales marítimas, el Reino Unido, a partir de 1820, firma con los jeques de la zona un tratado de paz. En 1853 se va un paso más allá y se logra firmar otro acuerdo por el cual todo el territorio quedaba bajo el protectorado militar del Reino Unido.

La zona atrajo la atención de potencias como Rusia, Francia y Alemania, y en 1892, para proteger sus intereses, se firma el acuerdo que garantiza para los británicos el monopolio sobre el comercio y la exportación.

La zona que abarca a los actuales siete Emiratos Árabes Unidos más Catar y Bahréin se conoció a partir de ese momento como los “Estados de la Tregua” o “Trucial States”.

Durante la Primera Guerra Mundial, los aeródromos y puertos del Golfo tomaron un importante papel en el desarrollo del conflicto en favor de Reino Unido. Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se creó la Liga de Estados Árabes (Liga Árabe), formada por aquellos que gozaban de cierta independencia colonial. La organización llamó la atención de los Estados de la Tregua.

En 1960, se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), siendo Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela sus fundadores y con sede en Viena, Austria. Los siete emiratos, que posteriormente formarían los Emiratos Árabes Unidos, se unieron a la organización en 1967.

Desde 1968, nueve emiratos de la costa oriental de la península Arábiga habían comenzado negociaciones para constituir un estado federal. Tras la retirada definitiva de las tropas británicas y después de que Bahréin y Catar se desmarcasen del proceso y obtuviesen la independencia por separado, en 1971, seis emiratos se independizaron del imperio británico: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ajmán, Umm al Qaywayn y Fujairah, formando la federación de los Emiratos Árabes Unidos, con un sistema legal basado en la constitución de 1971. Una vez consolidada, el 12 de junio se unieron a la Liga Árabe. El séptimo emirato, Ras Al-Khaimah se adhirió al año siguiente, destacando como componentes más fuertes los emiratos de Dubái y Abu Dabi, la capital.

Fue el inicio de la explotación de los enormes pozos petrolíferos descubiertos años atrás lo que dio un giro total a la situación. A partir de la crisis del petróleo de 1973, los Emiratos comenzaron a acumular una enorme riqueza, debido a que los miembros de la OPEP decidieron no exportar más petróleo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur.

El petróleo y el turismo basado en el crecimiento urbanístico y el desarrollo tecnológico son las principales fuentes de prosperidad del país en la actualidad, y un dato muy importante desde todos los puntos de vista es que, actualmente, el 80-85% de la población de EAU es inmigrante.

Situación actual

Ha sido especialmente durante la última década, y como consecuencia en parte de los acontecimientos acaecidos en la región a partir de lo que se conoció como la Primavera Árabe, cuando los EUA han emergido como una potencia regional con capacidad de influir en la zona.

La principal característica que puede atribuirse a esta aparición en la escena internacional es la transformación de una política exterior conservadora y muy dirigida hacia la “autoconservación”, hacia otras más aperturista con clara vocación de, no sólo jugar un papel relevante en la región, sino de influir en la misma para proteger sus intereses.

La que se puede considerar como la principal ambición de Abu Dhabi es convertirse en un actor principal capaz de influir en la definición y establecimiento de las estructuras de gobernanza a lo largo de la región según su propio modelo, asegurando y ampliando las rutas comerciales, introduciendo en ella a sus vecinos para crear un nodo económico lo suficientemente potente con capacidad para estrechar lazos con toda la región Este de África y con el sudeste asiático, en lo que parece otro claro ejemplo de cómo el centro geopolítico mundial se está desplazando ya definitivamente hacia el eje Asia-Pacífico.

El modelo emiratí ha sido capaz de evolucionar para integrar una creciente apertura económica junto con un modelo político conservador y de gobierno fuerte cuyo principal discurso está construido en base a un estado perfectamente afianzado y seguro. Y todo ello aunándolo con una gran capacidad como proveedor de servicios. Y lo que es muy interesante, el modelo social es de base relativamente secular y liberal, si lo comparamos con los estándares de la región.

Pero un dato fundamental que no puede olvidarse es el rechazo frontal hacia cualquier ideología política o religiosa que suponga la más leve amenaza a la hegemonía y supremacía del Estado y de sus líderes.

Es Abu Dhabi, por ser el mayor y más próspero de los siete emiratos, el que ejerce más influencia a la hora de marcar las líneas generales de la política, tanto interior como exterior. De hecho, la evolución del modelo establecido por los EAU está firmemente asociado al príncipe de la corona de Abu Dhabi y líder de facto del emirato, Mohamed bin Zayed (MbZ).

Lo que no se puede perder de vista es que, a pesar de que MbZ y su círculo más íntimo de confianza comparten la misma visión del mundo y la política, sus acciones y decisiones no siguen necesariamente un plan preestablecido. No hay una doctrina base con objetivos tácticos y estratégicos marcados y las líneas de trabajo a seguir para alcanzarlos.

Su forma de llevar a cabo la estrategia país, si así puede llamarse, se basa en un pequeño grupo perteneciente a ese círculo íntimo, el cual pone sobre la mesa varias opciones normalmente tácticas y reactivas ante cualquier problema o asunto que surja para llevar a cabo. En base a estas, la cúpula dirigente sigue un proceso de toma de decisiones ad hoc que puede conducir a una excesiva necesidad de correcciones y ajustes posteriores que a su vez derive en una pérdida de oportunidades.

Amenazas – Situación de seguridad

Las autoridades de los Emiratos tienen una clara percepción de cuáles son las principales amenazas geoestratégicas para su desarrollo: por un lado, la difusión transnacional promovida por Irán de la ideología política islamista y, por otro, la influencia que tratan de ejercer los Hermanos Musulmanes y sus promotores y apoyos, incluido Catar y Turquía, es percibida como una amenaza existencial a su visión de una forma de gobierno más secular, así como para la estabilidad del actual statu quo regional, dado que pueden actuar como un catalizador para el radicalismo en la zona.

No obstante, Abu Dhabi ha sido mucho más beligerante en su discurso contra los Hermanos Musulmanes y aquellos que les apoyan, al tiempo que ha mantenido cierta cautela en su posicionamiento contra Irán.

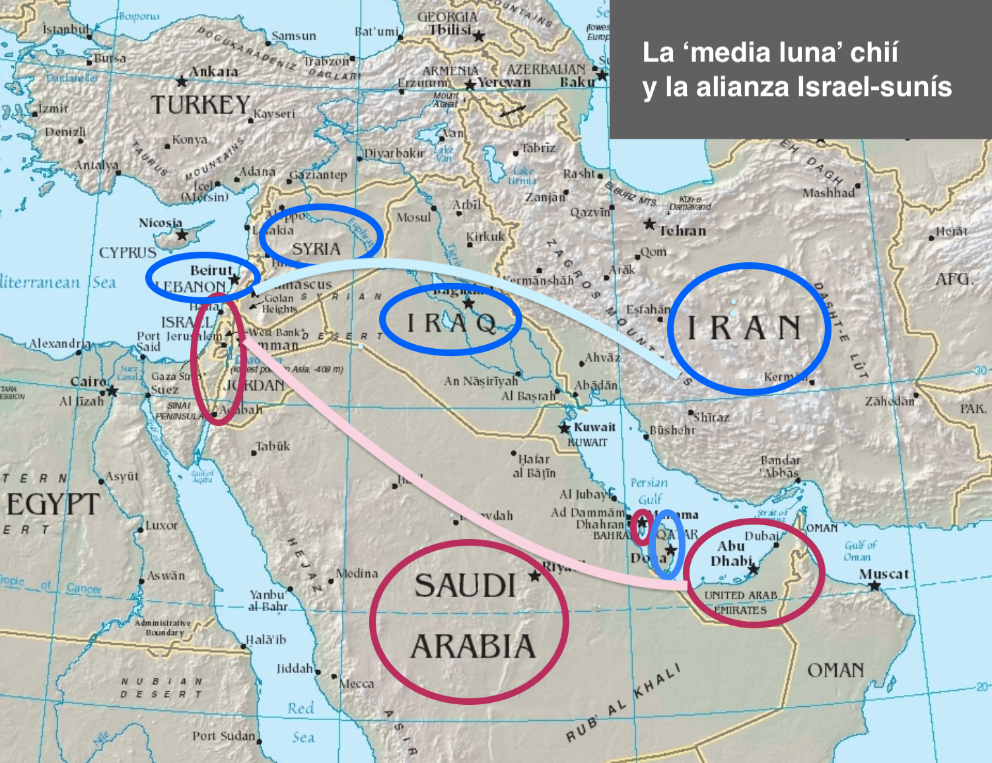

El reciente acuerdo con el Estado de Israel ha servido para restar credibilidad a muchos de los tradicionales tópicos tan arraigados al tiempo que ha puesto de manifiesto el nacimiento de un bloque judeo-sunní como oposición a la beligerante y creciente corriente chiita liderada por Irán y por sus proxies, activos en prácticamente todos los países de la zona y en todos los conflictos regionales.

Esta nueva situación debe servir a las potencias occidentales para confirmar que en la región del Próximo Oriente la visión de su propia problemática ha cambiado e Irán y su particular forma de ejercer su política exterior y defender sus intereses son considerados en la actualidad un factor mucho más desestabilizador que el duradero conflicto palestino-israelí. La amenaza que supone Irán ha actuado como catalizador a la hora de aunar criterios al tiempo que, a pesar de todo, Israel es visto como un elemento que proporciona estabilidad tanto en el plano militar como en el económico.

El Tratado EAU-Israel

El 15 de septiembre, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, formalizaron la normalización de sus relaciones. Este acuerdo significa que ya son cuatro los Estados árabes que han aceptado el derecho de Israel a existir, y esto es indudablemente un auténtico éxito diplomático.

El hecho de que hayan sido, precisamente, los EAU y Bahréin no es casual. Ninguno de los dos Estados ha participado en una guerra directa contra Israel. Y, si esa característica es común a ambos estados, la relación de Bahréin con Israel ha sido mucho más fluida que la de Emiratos Árabes Unidos. Esta realidad se sustenta en la comunidad judía asentada en Al-Qatif y en su integración, que se ha traducido en una participación plena y activa en la vida política de Bahréin. Ello ha ayudado a que las relaciones entre Manama y Jerusalén no hayan sido en absoluto conflictivas.

A pesar de ser visto a los ojos del gran público como una novedad, la verdad es que el reciente acuerdo alcanzado es el tercer “Tratado de Paz” que firma el país hebreo con una nación árabe. Sin embargo, es el primero que tiene visos de nacer con unos cimientos lo suficientemente sólidos que permiten augurar una nueva situación mucho más estable y duradera, en claro contraste con las relaciones fruto de los anteriores acuerdos con Egipto y Jordania, muy ceñidos a limitadas relaciones personales y en el campo de la seguridad y la diplomacia convencional.

El nuevo acuerdo con Israel establece una nueva senda de colaboración que afecta a todo Oriente Próximo, e incluye de un modo sustancial contrapesar la influencia de Irán, fomentar las relaciones comerciales, el turismo, la colaboración en materia militar a la hora de compartir inteligencia, cooperación en el área sanitaria y de ese modo contribuir a posicionar a EAU para liderar la diplomacia árabe en la región ofreciendo una oposición sólida a grupos islamistas como los Hermanos Musulmanes y su brazo palestino en Gaza, Hamas para de ese modo abrir la puerta a que otros países de la zona den pasos en su misma dirección.

La decisión de Israel de suspender la anunciada anexión bajo su soberanía de determinadas zonas de Cisjordania es la prueba de que estos movimientos en la región son mucho más profundos y están mucho más preparados y acordados de antemano de lo que pueda imaginarse.

Y esta es precisamente una de las grandes diferencias que se encuentran con los acuerdos anteriores. La gran expectación que se ha creado y los claros indicios de que otros países, incluido Arabia Saudí, sigan la estela de EAU.

De hecho, un paso lleno de significado se ha dado en esta dirección, y ha sido algo tan simple como que un avión de la compañía israelí “EI-Al” sobrevoló espacio aéreo saudí llevando como pasajeros a un gran número de hombres de negocios, personal oficial e inversores camino de Emiratos como un gesto de buena voluntad. Y al contrario de lo que cabría haber esperado en otros momentos, este hecho, ni tuvo repercusión en el mundo árabe, ni provocó ningún tipo de protesta o manifestación en contra.

Lugares como Amman, Beirut, Túnez y Rabat, donde tradicionalmente las manifestaciones en contra de la “ocupación” israelí y acusaciones similares son por lo general numerosas en cuanto a participación, en esta ocasión se mantuvieron en total calma.

Pero si este dato ha pasado desapercibido para la población en general, no ha sucedido así para los líderes de las potencias de Oriente Próximo y las organizaciones violentas que utilizan como proxies.

Para aquellos que aspiran a seguir los pasos de EAU y establecer relaciones con Israel, ello ha servido de acicate para reafirmar su decisión, pues ha disminuido la sensación de inquietud o incluso de peligro emanante de las calles en el mundo árabe en relación con el conflicto palestino israelí que dicho paso podría provocar.

Por el contrario, para Irán y sus proxies ha sido una dura lección. No solo por comprobar que la baza de la causa palestina, enarbolada y puesta sobre el tablero durante tanto tiempo, ha disminuido notablemente su importancia, sino porque ha coincidido en el tiempo con potestas tanto en Iraq como en el Líbano de sentido totalmente contrario, es decir, en contra de la injerencia de Irán en los asuntos internos de ambos países.

Como conclusión, se debe extraer que, a pesar de que esa ausencia de protestas por el acuerdo entre Israel y EAU pueda parecer sorprendente, no es más que un signo evidente de un largo proceso de maduración y evolución política dentro del mundo árabe en general.

La población de Oriente Próximo en general no aspira ya a una unidad panarabista, panislámica, al establecimiento del Gran Califato o, en el caso de Irán o Turquía, a sueños imperialistas que son cosa del pasado. La masa del pueblo y de la sociedad lo que realmente desea es mejorar su bienestar, disponer de mayores y más atractivas oportunidades económicas, tener un buen sistema educativo, mejorar los niveles de desarrollo en todos los órdenes, que rija el imperio de la ley, y que esta sea igual para todos en sus respectivos países.

El tratado objeto de este punto encaja a la perfección dentro de esas aspiraciones y ese esquema mental. Las masas que antaño tomaban las calles ya no creen que la causa palestina sea merecedora de más esfuerzos y atención que su propia lucha por alcanzar un futuro mejor en sus naciones.

Y, este dato es muy importante, a pesar de la opacidad del régimen de los ayatolás, en Irán, la población es cada vez menos sumisa a unas políticas que llevan al país a una serie de conflictos permanentes y sin visos de finalización que provocan un derroche de los recursos del país para mantenerlos.

Justo dos días después del anuncio del acuerdo de paz, Emiratos Árabes Unidos levantó la prohibición de la comunicación telefónica con Israel, siendo el ministro de Asuntos Exteriores hebreo, Gabi Ashkenazi, y su homólogo de Emiratos, Abdullah binZayed, los encargados de simbolizar la apertura de esta nueva línea de comunicación.

Casi inmediatamente después, un equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí se desplazó a Abu Dhabi para comenzar a buscar posibles emplazamientos para la futura sede de la embajada de Israel.

Un importante flujo de inversiones procedentes de EAU se está canalizando hacia empresas israelíes que tratan de buscar nuevas formas de tratar la COVID19 y de desarrollar nuevas pruebas para detectar la enfermedad. El incremento de acuerdos de negocios entre empresas israelíes y de Emiratos ha sido prácticamente inmediato, y la compañía “El-Al” está trabajando ya para abrir un corredor directo entre Tel Aviv y Abu Dhabi.

Todo ello está favoreciendo que, ante la nueva situación y los nuevos planteamientos, en Marruecos, Omán y otros países árabes, se estén produciendo movimientos buscando seguir la estela de EAU. El atractivo de Israel no hace sino acrecentarse, en una significativa evolución desde la condición de país más odiado de la región a la de socio más deseado.

No obstante, un factor a tener en cuenta es el impacto en EEUU y Europa. En Occidente, en general, la causa palestina está ganando adeptos principalmente debido al movimiento “Boicot, Desinversión y Sanciones” (BDS). Por ello, es probable que los cambios en las relaciones con Israel no sólo no logren minar ese apoyo, sino que inciten a incrementar sus esfuerzos para evitar la normalización mediante campañas de desinformación de difusión del odio hacia Israel.

Por último, la oposición de Turquía, Catar e Irán era algo que puede calificarse de previsible, pero también es un elemento clarificador. El presidente iraní ha calificado el acuerdo de “grave error”, mientras que su homólogo turco ha amenazado con cerrar la embajada de EAU en Turquía. En ambos casos, la razón última de esta reacción es la misma: la utilización de la causa palestina en beneficio de sus propios intereses y, casualmente ambas son en esta ocasión coincidentes, distraer a la opinión pública de la difícil situación económica que por diferentes motivos los dos países están atravesando.

Política regional

El elemento más importante y perdurable en el tiempo en la política exterior y de seguridad de EAU lo constituye sus alianzas estratégicas con EEUU y Arabia Saudí. A pesar de que durante la última década Emiratos ha seguido una línea más independiente, los hechos acontecidos y esta nueva dirección no habrían sido posibles sin el apoyo de EEUU, en cuya protección confía el pequeño pero rico y al mismo tiempo poco poblado estado, y con quien pueden contar a la hora de exportar sus recursos energéticos en el supuesto de un conflicto.

Incluso durante la época de la administración de Obama, cuando las relaciones se enrarecieron debido a la política que tomó EEUU en relación con los sucesos de la “Primavera Árabe” y con respecto a Irán, la alianza estratégica entre ambas naciones se mantuvo.

La claramente definida política anti iraní del gobierno liderado por Donald Trump, equivalente a la de EAU, facilitó una mejora rápida de las relaciones de nuevo, y la nueva administración norteamericana vio en Emiratos un pilar fundamental en el que cimentar su política en Oriente Próximo. De ese modo, en la actualidad, junto con Israel y Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos son el principal aliado de EEUU en la zona.

Al contrario que lo sucedido con EEUU, Arabia Saudí se convirtió en un socio estratégico de la nueva política regional de EAU durante los mandatos de Obama. En realidad, ambas naciones han mantenido estrechos lazos desde el nacimiento de los Emiratos en 1971, pero como era lógico, el nuevo y joven estado se mantuvo a la sombra de la otra nación, más asentada y siguiendo las políticas de su “hermano mayor”.

Esta situación cambió con la subida al poder de Mohamed Bin Zayed quien, desde 2011, se empeñó en abanderar una línea política de acciones conjuntas en la región que a la postre han sido decisivas. MbZ encontró a su contraparte perfecta en el príncipe saudí Mohamed Bin Salman, quien gradualmente, desde 2015 fue tomando las riendas como la cabeza visible de la política de Arabia Saudí. Llegando a tal extremo que en ciertos casos como los de Yemen y Catar el liderazgo y empuje de EAU parece haber sido la fuerza aglutinadora de las políticas regionales conjuntas.

Alianzas

Estados Unidos

El papel de EEUU como aliado de EAU se remonta a comienzos de los años 80, justo después de la revolución iraní de 1979, que supuso la pérdida de su más importante aliado en la región y del comienzo de la guerra Irán-Irak.

No obstante, fue la Guerra del Golfo de 1990-1991 la que, con la invasión de Kuwait por parte de Irak el día 2 de agosto de 1990, mostró a EAU lo vulnerables que eran los pequeños Estados del Golfo ante una agresión militar por parte de cualquiera de sus poderosos vecinos.

Con la finalidad de asegurarse la protección, y de la misma manera que otros países de la región, EAU favoreció durante los años posteriores a la guerra el aumento de la presencia de EEUU en su territorio. Todo ello concluyó con un acuerdo bilateral de seguridad firmado en julio de 1994. Mediante este, Estados Unidos recibían acceso a las bases aéreas y puertos de los Emiratos y, en contraprestación, se comprometía a proteger al país de posibles agresiones externas. Lo interesante, y que da una medida de cómo ha evolucionado la situación, es que el acuerdo permaneció en secreto a petición de Abu Dhabi por el temor de EAU a las posibles críticas y protestas tanto internas como por parte de Irán.

Inicialmente, EAU no fue más que un aliado más de los EEUU en el Golfo Pérsico. Sin embargo, su importancia como socio fue incrementándose entre 1990 y 2000, en parte debido al puerto de Jebel Ali, el cual fue se convirtió en la base más usada por la US Navy fuera de su país, y a la base aérea de Al Dhafra, instalación clave para las actividades de EEUU en la región.

Además, desde finales de la década de los 90, EAU inició un proceso para mostrarse ante su nuevo aliado como un socio fiable y más relevante, aumentando en cantidad y nivel su cooperación. Siguiendo esa línea, fuerzas militares de Emiratos han participado en todas las grandes operaciones de EEUU en Oriente Próximo, desde la Guerra del Golfo en 1991 a Somalia en 1992, Kosovo en 1999, Afganistán desde 2002, Libia desde 2011, y Siria (en el marco de la lucha contra el Daesh) entre 2014 y 2015. Sólo se evitó por parte de Emiratos, y de una forma muy vehemente, la participación en la invasión de Iraq en 2003. De esta implicación las Fuerzas Armadas de EAU han obtenido una gran experiencia sobre el terreno que ha redundado en su eficacia y profesionalidad.

Esta implicación en las no pocas veces controvertidas acciones militares de EEUU en países árabes ha supuesto, indudablemente, un elemento fundamental para Estados Unidos. No sólo por lo que supone desde el punto de vista de la imagen y la narrativa que al menos un país musulmán les apoyara, sino porque la contribución de Abu Dhabi no se ha limitado al aspecto militar. Organizaciones humanitarias han actuado en paralelo con la finalidad de ganar el apoyo de la población allá donde se intervenía invirtiendo enormes cantidades de dinero. El ejemplo más claro es Afganistán, país en el que Emiratos ha gastado millones de dólares en proyectos humanitarios y de desarrollo para ayudar a la estabilización del país, al mismo tiempo que proporcionó un pequeño contingente de fuerzas de operaciones especiales en la especialmente peligrosa zona sur del país desde 2003. Además, entre 2012 y 2014 ampliaron su despliegue con seis aviones F16 para apoyar las operaciones aéreas contra los talibanes. Incluso cuando EEUU comenzó su retirada gradual después de 2014, las tropas de Emiratos continuaron en Afganistán.

Lograr que EAU se adhiriera a la causa de la lucha contra los yihadistas no fue tarea difícil en absoluto, pues sus líderes sienten una especial aversión a cualquier forma de extremismo religioso que afecte al sistema político dentro del Islam. Esta es la principal razón para que su Fuerza Aérea se implicara en la coalición liderada por EEUU contra el Daesh en Siria entre 2014 y 2015. Hasta tal punto que, después de los aparatos norteamericanos, fueron los procedentes de EAU los que llevaron a cabo más salidas contra objetivos yihadistas.

Pero no se limitó la colaboración a EEUU. Tanto Australia como Francia tuvieron a su disposición las bases aéreas de los emiratos para llevar a cabo sus operaciones.

Sólo la ruptura abierta de hostilidades y la implicación de EAU en la Guerra de Yemen de 2015 redujo su participación en la lucha contra el Daesh.

Pero no todo ha sido fácil. La invasión de Iraq en 2003 produjo profundas reticencias en EAU, que lo consideró un grave error. Su temor era que dicha intervención terminara por aumentar la influencia de Irán sobre Irak, o derivara en una guerra civil, lo cual desestabilizaría toda la región.

Los temores se vieron cumplidos cuando en 2005 una coalición chiita próxima a Irán ganó las elecciones en Irak y estalló la guerra, dejando a EAU de manos atadas para tartar de influir de algún modo en la situación. Su mayor preocupación entonces era que una prematura retirada de todas las fuerzas de EEUU complicara aún más la situación.

La renovada relación con la administración Trump ha llevado a la firma de un nuevo acuerdo de seguridad y cooperación firmado en 2017. En contraste con lo sucedido en 1994, los contenidos del mismo han sido hechos públicos, y hacen referencia principalmente a la presencia de tropas de EEUU en suelo emiratí de manera permanente. El acuerdo así mismo abarca el adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Emiratos y la realización de ejercicios conjuntos de manera periódica.

Gracias a este acuerdo, la presencia de EEUU en Emiratos es más numerosa que nunca. Actualmente hay unos 5.000 hombres desplegados entre la base aérea de Al Dhafra, el puerto de Jebel Ali y en algunas otras pequeñas bases o estaciones navales. Sólo en la mencionada base aérea hay 3.500 hombres que, desde allí, operan desde aviones de combate F-15, F-22 y F-35, además de aparatos de reconocimiento y vehículos aéreos no tripulados (UAVs).

Por su parte, EAU ha continuado desarrollando sus propias capacidades militares adquiriendo material de fabricación norteamericana, principalmente sistemas antiaéreos (“Patriot” y THAAD) y aviones de combate (110 F-16). A ello se añade que, desde hace un par de años, EAU ha mostrado gran interés por hacerse con el Nuevo F-35, aunque las negociaciones, no exentas de ciertas reticencias, aún continúan.

En 2018 surgieron problemas para el suministro de municiones de precisión guiadas tanto a EAU como a Arabia Saudí, dado que ambos países las estaban usando en la Guerra de Yemen. El asesinato del periodista Saudí Jamal Kashoggi agravó la resistencia del congreso de EEUU, forzando al presidente Trump a usar su derecho de veto para poder mantener el suministro. Esto da una medida de cuan determinante es la actitud de la actual administración en relación con ambos países.

A pesar de todas las dificultades mencionadas, la actual administración norteamericana ha redoblado sus esfuerzos para apoyar a EAU en sus políticas regionales, pues son coincidentes con los objetivos de EEUU.

El primer objetivo ha sido construir una alianza anti-Irán entre estados de Próximo Oriente que incluye a EAU como socio clave junto con Arabia Saudí y Egipto. Este plan es totalmente coincidente con la aspiración de Abu Dhabi de cobrar cierto liderazgo en la región, y tiene visos de prosperar, ya que EAU probablemente apoyará a EEUU en una solución para el conflicto palestino que está bastante en línea con la propuesta israelí.

Arabia Saudita

Arabia Saudí es, a día de hoy, el aliado más importante de EAU en la región. Ambos estados se financian gracias a las exportaciones de crudo y ambos tienen las mismas reticencias a las ambiciones expansionistas de sus poderosos vecinos, especialmente Irán.

No obstante, durante mucho tiempo, a pesar de esta alianza, EAU ha temido que Arabia Saudí, valiéndose de su desigual tamaño tanto en población como en fuerza militar como en capacidad de producción de petróleo tratara de mantener una posición hegemónica en el Golfo Pérsico.

En 1981, los países del Golfo Pérsico aprovecharon la oportunidad para crear una alianza que excluyera a las por entonces principales potencias regionales. Así, Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y EAU crearon el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC en sus siglas en inglés). Dicho Consejo disponía de una fuerza militar conjunta que nunca alcanzó una entidad significativa. La mayor prueba de la debilidad del GCC y su ineficacia fue la invasión de Kuwait por parte de Irak sin oposición alguna por el ente supranacional.

Como resultado de lo anterior, EAU depositó en EEUU la confianza para su protección, el único país que aunaba la voluntad y la capacidad de llevar a cabo la tarea de defender al pequeño Estado frente a potenciales agresiones extranjeras.

La consecuencia a nivel regional viene marcada por la convergencia de intereses de Arabia Saudí y EAU los cuales, entre 2011 y 2019, han perseguido objetivos políticos regionales comunes apoyándose si es necesario en sus capacidades militares.

Como ejemplo, tenemos la petición de ayuda de Bahréin al GCC en 2011 cuando sus gobernantes se sintieron amenazados por los movimientos de protesta chiitas. No obstante, su intervención más relevante fue el apoyo al golpe de estado en Egipto contra el presidente Mohamed Morsi y los Hermanos Musulmanes en 2013.

India

Las relaciones sociopolíticas y económicas entre los miembros del GCC y la India siempre han sido muy estrechas, y han estado basadas en el entendimiento de que un entorno seguro y estable tanto política como socialmente en el entorno del Golfo Pérsico y en el subcontinente indio son factores críticos para el desarrollo de los respectivos países y sus lazos transregionales.

Desde la perspectiva de la India, la mejora de su desarrollo tecnológico y económico va en consonancia a la capacidad de Nueva Delhi para afianzar sus alianzas en todo el mundo. A este respecto, los países del Golfo Pérsico, y especialmente EAU, son considerados un puente de acceso al conocimiento, capacidades, recursos y mercados para mejorar ese desarrollo.

En 2016, las hasta entonces relaciones bilaterales entre ambos países se formalizaron en un acuerdo de cooperación estratégica denominado CSP (Comprehensive Strategic Partnership)

Para EAU, India es un país moderno, un fenómeno político independiente de Occidente que mantiene fuertes raíces religiosas y tradicionales sin renunciar a su diversidad. En cierto modo y con algunas reservas, para EAU es un espejo donde mirarse.

El acuerdo de cooperación es transversal y se refiere a asuntos tan diversos como lucha contra el terrorismo, intercambio de información e inteligencia, medidas para luchar contra el lavado de dinero, ciberseguridad, así como cooperación en materia de defensa, ayuda humanitaria, etc.

En el aspecto más económico la iniciativa incluye acciones concretas que faciliten el comercio y las inversiones, con el compromiso de EAU de alcanzar el objetivo de 75 mil millones de dólares para apoyar el desarrollo de infraestructuras de nueva generación en la India, especialmente ferroviarias, puertos, carreteras, aeropuertos y parques industriales.

En lo que se refiere al sector energético, el acuerdo contempla la participación de EAU en la modernización del sector petrolífero en todas sus ramas, teniendo en cuenta el desarrollo de una reserva estratégica.

Es muy significativa la parte que trata sobre el desarrollo de tecnología para el uso pacífico de la energía nuclear, así como la cooperación en el sector aeroespacial incluyendo el desarrollo y lanzamiento conjunto de satélites, así como de la infraestructura necesaria de control en tierra y todas las aplicaciones necesarias.

En la actualidad, la India tiene unos lazos socioeconómicos crecientes y multifacéticos tanto con Israel como con los países del Golfo Pérsico, y en especial con EAU. La diáspora de trabajadores indios en el Golfo Pérsico supone unas remesas anuales de casi 50.000 millones de dólares. Las relaciones comerciales dejan a las arcas del país asiático más de 150.000 millones de dólares, y casi dos tercios de los hidrocarburos que necesita el país proceden de esa región. Por ello, es evidente que la nueva situación es vista con especial interés desde esta parte del mundo, valorando oportunidades y posibles amenazas.

Evidentemente, cualquier acuerdo como este que suponga al menos a priori más estabilidad y una normalización de relaciones siempre será beneficioso, pero también hay que tener en cuenta sus puntos débiles y la posible evolución de la situación.

Así pues, desde el punto de vista geopolítico, India ha acogido con buenos ojos el restablecimiento de relaciones entre EAU e Israel, toda vez que ambos son socios estratégicos.

El nuevo panorama que se abre entre Israel y el GCC parece acercar una solución moderada y consistente para el problema palestino, haciendo mucho más fácil el trabajo de la diplomacia india.

Pero hay que ser cautos, y especialmente en esta zona del planeta nada es de un solo color. Este esperanzador acuerdo puede tener un efecto perverso que polarice aún más a los sectores yihadistas del mundo árabe enfrentándolos más aun si cabe al resto.

La posibilidad de que la región del Golfo Pérsico se convierta en el nuevo campo de batalla donde se enfrenten los proxies de Irán e Israel no puede descartarse por completo, especialmente en aquellas zonas controladas por los chiitas. No obstante, no es por el momento una opción probable.

Pero para India tiene mucha más importancia, si cabe, gestionar las implicaciones económicas del nuevo tratado. Con la cooperación en defensa y seguridad como pilares fundamentales, ambas partes comienzan ahora a contemplar el verdadero potencial económico que se abre al complementar sus economías.

Reacciones al tratado: escenarios

Ante un hecho tan relevante como el relatado es de esperar que se produzcan reacciones en varias direcciones, y en función de estas la evolución de la situación puede ser diferente.

Los actores que pueden tener un papel relevante en los diferentes escenarios son EAU y la nueva alianza, Arabia Saudí, Irán, Turquía, Palestina y los Hermanos musulmanes.

No se puede olvidar que el trasfondo de este tratado es económico. Si su desarrollo tiene éxito el aporte de estabilidad a una región largamente castigada por todo tipo de conflictos y enfrentamientos se transformará en un aumento exponencial de las operaciones comerciales, trasvase de tecnología y la apertura de nuevas rutas y colaboraciones principalmente con el sudeste asiático.

El papel de EEUU será determinante en cualquiera de los escenarios que puedan plantearse, pero en cualquiera de ellos su posición será minimizar la presencia física y apoyar a los firmantes del tratado con acciones políticas, económicas y de defensa mediante el suministro de material militar.

El tratado tiene una fuerte componente económica fijada en el subcontinente indio y en el sudeste asiático. Esto no es sino un signo más de cómo el centro de gravedad geopolítico mundial se está situando en la región Asia-Pacífico y este es uno de los principales motivos del apoyo incondicional de EEUU.

Los miembros del gobierno de EAU han considerado tradicionalmente que las ideologías y políticas islamistas más radicales suponen una amenaza existencial para los valores fundamentales del país. Tanto el régimen sectario chiita en Irán como los Hermanos Musulmanes, grupo de corte sunnita, son vistos como una amenaza constante para la estabilidad de los poderes de la región.

Para EAU estos movimientos transnacionales son un catalizador para el radicalismo en toda la región.

Por todo lo anterior se pueden plantear como plausibles los siguientes escenarios:

Escenario 1

Por el momento, los más perjudicados en sus intereses por la nueva situación son los palestinos. Personalidades relevantes de la sociedad palestina, así como altos cargos de la Autoridad Palestina, han considerado el nuevo tratado como una traición. Como se ha mencionado, el problema palestino está pasando a un segundo plano en el mundo árabe.

Si, como se vaticina, en los próximos meses más países se unen al nuevo tratado, es posible que la Autoridad Palestina trate por todos los medios de volver a llevar a la actualidad sus reivindicaciones y su lucha. Para ello contaría con el apoyo de Irán y sus proxies y de Turquía. En esta situación, se empezaría por deslegitimar a los gobiernos de los países que se han alineado con EAU e Israel mediante una fuerte campaña de información a todos los niveles, con un uso masivo de redes sociales con la finalidad de movilizar a la población más sensible y afín a los palestinos. El objetivo sería promover manifestaciones y/o revueltas que crearan dudas en aquellos que aún no se han adherido al pacto. Estas dudas podrían llevar a un cambio de decisión o retraso en las nuevas adhesiones, o que estos nuevos candidatos a formar parte del tratado aumentaran las condiciones relacionadas con los palestinos para sumarse al mismo. Esta opción pasa por ser la más peligrosa por la posibilidad de generar disensiones o discusiones internas que llevaran a una implosión del mismo.

Puede considerarse un escenario probable de intensidad media/baja.

Escenario 2

La posición que tome Arabia Saudí es clave. Y será determinante para calibrar la reacción de Irán. En el ecosistema de Próximo Oriente, Irán es la potencia que más tiene que perder con esta nueva alianza. No puede olvidarse la lucha que existe por la hegemonía dentro del mundo musulmán. Y esta lucha, que no deja de ser religiosa, pues enfrenta a chiitas y sunnitas, tiene como principales protagonistas a Irán y Arabia Saudí.

Arabia Saudí es posible que se una al tratado, pero dada la situación, y en un intento de no tensar más la cuerda con su principal enemigo, puede tomar la decisión de no unirse al mismo, pero apoyarlo desde fuera con acuerdos puntuales o bilaterales. Siempre con el resto de países árabes miembros del mismo, que harían de puente para sus relaciones con Israel. Sería un modo de lavar la cara y evitar el reconocimiento expreso del Estado de Israel o sus relaciones directas con este. Hay que tener en cuenta las bolsas de mayoría chiita que hay en el país y que podrían ser espoleadas por Irán.

No obstante, y planteando el peor de los casos, Irán reaccionará a través de sus proxies, recrudeciendo su actividad en Yemen, tratando de promover protestas y revueltas dentro de Arabia Saudí, reforzando su apoyo a Hamas en Palestina y a Hezbollah en el Líbano e incluso a sus milicias en Irak.

El apoyo a las protestas que ya se han producido en Sudán formará también parte de esta campaña. Sudán es un país muy inestable, con unas estructuras de poder muy débiles que difícilmente podrán sofocar revueltas de alta intensidad.

El objetivo sería incendiar la región bajo la pantalla del apoyo al pueblo palestino con la finalidad de disuadir más adhesiones al tratado, así como minar la eficacia del mismo, dando la imagen de inestabilidad e inseguridad en la región. Ello hará desistir a posibles inversores de acercarse a EAU atraídos por las enormes posibilidades económicas que ofrece al tiempo que mantiene a Arabia Saudí ocupada con su flanco sur y sus problemas internos. No es descartable alguna acción sin autor claro o reconocido contra los buques que transitan por el Golfo, como ya ha sucedido, o el abordaje de alguno por parte de fuerzas iraníes bajo cualquier tipo de acusación o argucia legal. Acciones directas que involucren a fuerzas iraníes no son probables.

Turquía puede involucrarse proporcionando armas, tecnología e incluso combatientes mercenarios a cualquiera de las facciones que actúan como proxy de Irán.

Este escenario puede considerarse como posible y de intensidad media

Escenario 3

Irán necesita que, o bien los gobiernos, o bien la población de los diferentes países de Próximo Oriente continúen viendo en Israel a su principal enemigo y amenaza. Entre otros motivos porque es una narrativa de consumo interno que utiliza recurrentemente para desviar la atención de su propia población de otro tipo de problemas. Hasta el momento, el elemento aglutinador de esa forma de ver a Israel ha sido el conflicto palestino. Por lo tanto, es probable que se lleven a cabo acciones que provoquen una reacción de Israel. Estas acciones pueden ser dentro del propio Estado de Israel procedentes desde territorio palestino o libanés, siempre a cargo de los proxies de Irán. No se puede descartar alguna provocación que tenga como resultado un ataque de Israel sobre territorio árabe, seguramente contra Irán o Siria. El objetivo final no sería el Estado hebreo sino minar las bases del tratado, crear malestar social en los firmantes, evitar la adhesión de Arabia Saudí y volver a poder utilizar el conflicto palestino en su propio interés.

Este es un escenario posible y de alta intensidad.

Conclusiones

La irrupción de EAU como una potencia geopolítica emergente en Oriente Próximo ha sido algo tan sorprendente como precipitado, pues no hace tanto los observadores internacionales no daban demasiada esperanza de vida a la nueva federación de pequeños estados que acababa de nacer.

Por el contrario, EAU y Abu Dhabi, su mayor y más próspero emirato, en particular, ha ido incrementando su posición durante la última década, jugando un papel determinante en la región. Hasta tal punto que, a día de hoy, se considera que las acciones de EAU son las que han facilitado en cierto modo los cambios a los que estamos asistiendo.

Por lo general, los políticos occidentales se sienten deslumbrados por el liberalismo que se percibe de EAU y por la capacidad de sus elites de hablar tanto literal como figuradamente su propio idioma. Es importante que se familiaricen con el modelo de EAU en todos sus aspectos y, lo que es la clave, que entiendan que Abu Dhabi espera ser tratado por todos de igual a igual. Tratar con EAU de esta manera y considerándolo un socio robusto y fiable significa también lanzarles el mensaje de la clara intención de apoyarles.

Una de las grandes consecuencias de este acuerdo puede ser la bajada de intensidad en el conflicto palestino, si no acabando con él, si limitándolo permanentemente. Durante generaciones, este conflicto ha sido utilizado por líderes políticos y religiosos a lo largo y ancho del mundo árabe y musulmán para distraer su atención de otros asuntos. Era un recurso fácil y siempre a mano. Pero ahora ya se reconoce que se trata de una disputa territorial entre dos pueblos, y las futuras negociaciones no tienen más remedio que ir por ese camino, poniendo el foco en el desfasado liderazgo de los palestinos.

Existe la nada desdeñable posibilidad de que el acuerdo alcanzado tenga un efecto dominó y arrastre a otros Estados de la zona a seguir los pasos de EAU, algo que en algunos casos sólo significaría hacer públicas las relaciones que de facto ya mantienen con el Estado de Israel. En este sentido, se conocen conversaciones entre el ministro de exteriores de Omán con su homólogo israelí justo después de la firma del tratado con EAU.

Así mismo, el Primer Ministro israelí mantuvo un encuentro con el líder sudanés Abdel Fattah Burhan, lo cual podría ser una señal de próximos movimientos en ese flanco también.

Aunque la filtración tuvo consecuencias para un alto funcionario sudanés, lo cierto es que el gobierno no negó los contactos. Y todo se ha confirmado cuando EEUU, al anuncio de la próxima salida de Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo, ha seguido el acuerdo entre Israel y Sudán para normalizar sus relaciones diplomáticas.

Desde hace años, la política de EEUU pasa por desmilitarizar su posición en Próximo Oriente; el coste de su presencia ha sido muy elevado frente a los beneficios que le reporta, además de generar cierta animadversión. Tanto EEUU como otros miembros del G8 apoyan a EAU como el líder económico de la región. Ese apoyo les proporciona la posición ideal para desplegar sus intereses económicos de la región (commodities, I+D & investment).

Esta posición de apoyo EEUU/EAU (más algunos países del G8), fortalece el papel del país árabe en la región en materia política y por defecto militar, y de cierta forma le permite a sus nuevos aliados y valedores tener cierta influencia en organizaciones como la OPEP, CCG, Liga Árabe) y en países vecinos, pero desde una posición más árabe y menos occidental.

Referente al asunto de la compra de los F-35 por parte de EAU, es innegable que este asunto incomoda a Israel a pesar del cambio en las relaciones. El motivo principal es el temor a que se produzca una equiparación en capacidades militares que podrían ser peligrosos. No obstante, esto no será un obstáculo para el avance en los futuros acuerdos de paz y en el desarrollo de este. Una operación de tal envergadura llevaría años para materializarse y para entonces, las relaciones entre Jerusalén y Abu Dhabi se habrán consolidado. Es más, puede que incluso llegue a verse con buenos ojos por parte de Israel, dado que fortalecería las capacidades militares frente a sus principales oponentes en la región

Cada vez es más patente en el mundo árabe que Israel es demasiado pequeño como para albergar aspiraciones imperialistas, en contraste con países como Turquía e Irán, países ambos que formaron antiguos imperios, y que parecen tener la intención de tratar de restaurar aquello que una vez lograron o fueron.

En cambio, Israel, cada vez más, es visto como un país fuerte, próspero y lo suficientemente dinámico, que convierten la cooperación con Jerusalén en un movimiento inteligente que puede proporcionar beneficios a ambas partes.

Es posible que el acuerdo entre Israel y EAU haya sido impulsado en parte por el temor de ambos a los avances de Irán y al peligro que supone. Pero los beneficios que puede proporcionarles van mucho más allá de ese asunto.

Estos se extienden a posibilidades de inversiones económicas, financieras, turismo y especialmente a compartir know-how. EAU puede beneficiarse de la ventaja tecnológica y científica de Israel del mismo modo que Israel puede obtener rédito de la posición de EAU como centro de servicios internacionales y puerta fundamental de entrada hacia el subcontinente indio y el sudeste asiático.

En relación con la puerta de entrada al subcontinente indio, hay que tener en cuenta que para India la parte más importante del acuerdo es gestionar la faceta económica de las sinergias causadas por este.

EAU y Bahréin pueden convertirse en intermediarios de las exportaciones israelíes tanto de materias como de servicios a diversas partes del mundo.

Israel tiene una fuerte industria de defensa, seguridad y equipos de vigilancia. Es puntera en cultivos sobre terrenos áridos, energía solar, horticultura, alta tecnología joyería y productos farmacéuticos.

Es más, Israel tiene la capacidad de proveer de mano de obra muy cualificada y semicualificada a los países del GCC, especialmente si proceden de las etnias sefardí y mizrahim, muchos de los cuales hablan árabe. Incluso los árabes israelíes pueden encontrar oportunidades que ayuden a seguir tendiendo lazos y puentes que estrechen la división cultural.

La incursión de Israel en el Golfo tiene el potencial de influir en la arquitectura político-económica que India lleva años construyendo, siendo, por ejemplo, uno de los mayores proveedores de trabajadores, productos alimenticios, farmacéuticos etc.

Los mayores clientes del mercado inmobiliario de Dubái, así como el mayor número de turistas que visitan el país proceden de la India. Pero en este cambiante escenario hay margen para establecer sinergias a tres bandas, lo cual convierte a la India en un actor principal en este.

La conclusión final que se puede extraer a modo de valoración a futuro es que, sin duda, esta nueva relación será un modelo a seguir por otros Estados sunnitas que transformará una región estancada en conflictos del siglo XIX en uno de los centros de poder del siglo XXI.

* Teniente Coronel de Infantería. Analista de Geopolítica

BIBLIOGRAFÍA

Acharya, Arabinda, “COVID-19: A Testing Time for UAE–India Relations? A Perspective from Abu Dhabi”, Strategic Analysis, Septiembre 2020.

Arab Center for Research and Policy studies, “The Abraham Agreement: normalization of relations or announcement of an existing Emirati - Israeli alliance?”. Catar, Agosto 2020.

Karsh, Ephraim, ed., “The Israel-UAE Peace: A Preliminary Assessment”, Ramat Gan: The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, Septiembre 2020

Salisbury, Peter, “Risk Perception and Appetite in UAE Foreign and National Security Policy”, The Royal Institute of International Affairs, Chatham House Middle East and North Africa Programme, Londres: Julio 2020

Steinber, Guido, “Regional Powers, United Arab Emirates”, German Institute for International and Security Affairs, Berlin, Julio 2020.

La Administración Trump concluye su gestión de modo asertivo en la región y pasa el testigo a la Administración Biden, que parece apostar por el multilateralismo y la cooperación

Con el mundo parado a causa del Covid-19, el gigante asiático ha aprovechado para reanudar toda una serie de operaciones con el objetivo de expandir su control sobre los territorios aledaños a su línea de costa. Tales actividades no han dejado indiferente a Estados Unidos, que a pesar de su compleja situación interna ha tomado cartas en el asunto. Con las visitas de Mike Pompeo a lo largo de Asia Pacífico, la potencia norteamericana acrecienta el proceso de contención de Pekín, materializado en una cuádruple alianza entre Estados Unidos, Japón, India y Australia. El nuevo ejecutivo que la Casa Blanca estrenará en enero podrá implicar una renovación del actuar estadounidense que, sin romper con la Administración Trump, recupere el espíritu de la Administración Obama, esto es guiados por una mayor cooperación con los países de Asia Pacífico y apuesta por el diálogo.

![Pista aérea instalada por China en la isla Thitu o Pagasa, la segunda mayor de las Spratly, cuya administración hacía sido reconocida internacionalmente para Filipinas [Eugenio Bito-onon Jr] Pista aérea instalada por China en la isla Thitu o Pagasa, la segunda mayor de las Spratly, cuya administración hacía sido reconocida internacionalmente para Filipinas [Eugenio Bito-onon Jr]](/documents/16800098/0/mar-china-blog.jpg/221fc42a-0d93-e77e-fb3e-4aac0a9ecef0?t=1621874942557&imagePreview=1)

▲ Pista aérea instalada por China en la isla Thitu o Pagasa, la segunda mayor de las Spratly, cuya administración hacía sido reconocida internacionalmente para Filipinas [Eugenio Bito-onon Jr]

ARTÍCULO / Ramón Barba

Durante la pandemia, Pekín ha aprovechado para reanudar sus actuaciones sobre las aguas de Asia Pacífico. A mediados de abril, China procedió a designar terrenos de las islas Spratly, el archipiélago de Paracel y el banco Macclesfield, como nuevos distritos de la ciudad de Sansha, población de la isla china de Hainan. Esa adscripción administrativa causó la subsiguiente protesta de Filipinas y Vietnam, quienes reclaman la soberanía de esos espacios. La actitud de Pekín ha venido aparejada de incursiones y sabotajes a los barcos de la zona. Véase el hundimiento de un pesquero vietnamita, cosa que China desmiente argumentando que había sufrido un accidente y que estaba llevando a cabo actividades ilegales.

Las actuaciones China desde el verano han ido aumentando la inestabilidad en la región mediante ejercicios militares cerca de Taiwán o enfrentamientos con la India debido a sus problemas fronterizos; por otro lado, a la oposición filipina y vietnamita hacia los movimientos chinos cabe aunar la creciente tensión con Australia después de que este país pidiera que se investigara el origen del COVID-19, y el incremento de las tensiones marítimas con Japón. Todo ello ha llevado a una respuesta por parte de Estados Unidos, quien se postula como defensor de la libre navegación en Asia Pacífico justificando así su presencia militar, haciendo énfasis en que la República Popular China no está a favor de ese libre tránsito, ni de la democracia ni del imperio de la ley.

EEUU mueve ficha

Las tensiones entre China y Estados Unidos con relación a la presente disputa han ido in crescendo durante todo el verano, incrementando ambos su presencia militar en la zona (además, Washington ha sancionado a 24 empresas chinas que han ayudado a militarizar el área). Todo ello se ha traducido recientemente en las visitas llevadas a cabo por el secretario de Estado Mike Pompeo a Asia Pacífico a lo largo del mes de octubre. Previamente a esta ronda de visitas, este había hecho declaraciones en septiembre en el Cumbre Virtual de ASEAN instando a los países de la región a limitar sus relaciones con China.

La disputa por tales aguas afecta a Vietnam, Filipinas, Taiwán, Brunéi y Malasia, países que, junto con India y Japón, fueron visitados por Pompeo (entre otros) con el objeto de asegurar un mayor control sobre la actuación de Pekín. Durante su gira, el secretario de Estado norteamericano se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de India, Australia y Japón para unir fuerzas contra el gigante asiático. Seguidamente, Washington firmó en Nueva Delhi un acuerdo militar de intercambio de datos satelitales para rastrear mejor los movimientos chinos en la zona, y realizó una visita de estado a Indonesia. Recordemos que Yakarta se caracterizaba hasta el momento por una creciente amistad con Pekín y un empeoramiento de la relación con Estados Unidos con motivo de un decremento en las ayudas del programa Generalized System of Preferences (GSP). No obstante, durante la visita de Pompeo, ambos países acordaron una mejora de sus relaciones mediante una mayor cooperación en lo regional, contratación militar, inteligencia, entrenamientos conjuntos y seguridad marítima.

Por ende, este movimiento de ficha por parte de Washington ha implicado:

-

La consolidación de una cuádruple alianza entre India, Japón, Australia y Estados Unidos que se ha visto materializada en los ejercicios militares conjuntos en la Bahía de Bengala a principios de noviembre. Cabe recordar que esto se suma a los aliados tradicionales de Washington en la zona (Filipinas, Singapur y Tailandia). Además, queda abierta la posibilidad de una mayor unión con Vietnam.

-

La ampliación de su presencia militar en la zona, aumentando el flujo de material vendido a Taiwán destacando también las visitas de altos funcionarios de Washington a lo largo de julio y los meses siguientes.

-

Retorno del destructor USS Barry a las aguas del Mar del Sur de China con el objetivo de servir como símbolo de oposición a la actuación china, y como defensor de la libertad de navegación, la paz y la estabilidad.

-

Indonesia moverá su Fuerza de Combate Naval (permanentemente asentada en Yakarta) a Natuna, islas fronterizas con el Mar del Sur de China, ricas en recursos naturales y disputadas entre ambos países.

-

ASEAN se posiciona como defensor de la paz y estabilidad y a favor del UNCLOS 1982 (el cual establece el marco legal que rige para el derecho del mar) durante la cumbre celebrada en Vietnam entre el 12-15 de noviembre.

La ratio decidendi detrás de la actuación china

La ratio decidendi detrás de la actuación china

Como primer acercamiento a la ratio decidendi que hay detrás de la actuación china, cabe recordar que desde 2012, aprovechando la inestabilidad regional, el gigante asiático aludía a su derecho histórico sobre los territorios del mar Meridional para justificar sus actuaciones, argumentos desestimados en 2016 por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. En base al argumento de que, en su día, pescadores chinos frecuentaban la zona, se pretendía justificar la apropiación de más del 80% del territorio, confrontando desde entonces a Pekín con Manila.

Por otro lado Luis Lalinde, en su artículo China y la importancia de dominar el Mar Circundante (2017) da una visión más completa del asunto, aludiendo no solo a motivos históricos, sino también a razones económicas y geopolíticas. En primer lugar, más de la mitad de los hidrocarburos de los que se abastece China transitan por la región de Asia Pacífico, la cual constituye a su vez el principal polo económico mundial. A ello cabe aunarle que Pekín se ha visto muy marcado por el “siglo de las humillaciones”, caracterizado por una falta de control de los chinos sobre su territorio con motivo de invasiones de origen marítimo. Por último, el dominio de los mares junto con el ya alcanzado peso continental, son vitales para la proyección hegemónica de China en un área de cada vez mayor peso económico a nivel mundial. Por ello se establece el denominado “collar de perlas” para la defensa de intereses estratégicos, de seguridad y abastecimiento energético desde el Golfo Pérsico hasta el Mar del sur.

Los argumentos de Lalinde justifican la actuación china de los últimos años, no obstante, Bishop (2020), afirma en el Council on Foreign Relations que la razón detrás de la reciente actitud china se debe a cuestiones de inestabilidad interna en tanto que un pequeño sector de la intelectualidad china se muestra crítico y desconfiado con el liderazgo de Xi. Argumentando que la pandemia ha debilitado la economía y el Gobierno chino por lo que mediante acciones de política exterior debe aparentar fortaleza y vigorosidad. Por último, cabe tener en cuenta la importancia del control de los mares en relación con el proyecto de la Ruta de la Seda. En su vertiente marítima, China está haciendo una gran inversión en puertos del Índico y del Pacífico que no descarta utilizar para fines militares (véase los puertos de: Sri Lanka, Myanmar y Pakistán). De entre los principales opositores a esta alianza encontramos a Estados Unidos, Japón y la India, también en contra de la beligerante actitud china, como se ha visto.

Era Biden: oportunidades en un escenario complicado

La presidencia de Joe Biden va a estar marcada por grandes retos, tanto internos como externos. Estamos ante un Estados Unidos marcado por una crisis sanitaria, con una sociedad cada vez más polarizada y con una economía cuya recuperación, a pesar de las medidas adoptadas, presenta dudas de si será “en V” o “en W”. Además, las relaciones con Iberoamérica y Europa se han ido deteriorando, producto de las medidas tomadas por parte del presidente Trump.

La relación entre China y EEUU ha ido fluctuando en los últimos años. La Administración Obama, consciente de la importancia que la región de Asia Pacífico ha ido alcanzando, aunada a la oportunidad que la Ruta de la Seda presenta para que Pekín expanda su dominio económico y militar, planteó en su segundo mandato su política de Pivot to Asia, comenzando a financiar y dotar de ayudas a países de la región. Durante los años de la Administración Trump, la relación con Pekín se ha deteriorado bastante, lo que pone a Biden en un escenario en el que tendrá que enfrentarse a una guerra comercial, a la carrera tecnológica en la batalla por el 5G, así como a cuestiones de seguridad regional y de derechos humanos.

Los países de la región exigen una respuesta efectiva por parte del gigante norteamericano para contener a China en la que se vea materializada la promesa de Washington sobre una zona de navegación libre y abierta. No obstante, Estados Unidos tiene que ser prudente, ya que, a excepción de Vietnam, Filipinas, y en parte Indonesia y Singapur, el resto de países de la región no sienten con urgencia la necesidad de una intervención americana. Sin embargo, a excepción de Camboya, el resto de los países tampoco aprueban la posibilidad de una hegemonía china.

Por lo general, los expertos apuntan a que en medio de esta tormenta el nuevo presidente estadounidense adoptará una actitud cuanto menos precavida pero continuista. Seguramente, en línea con la Administración Obama, se tienda a una apuesta por el multilateralismo, las alianzas de tipo económico y la integración regional sin ejercer una actitud autoritaria, rebajando la agresividad de la Administración Trump, pero siendo firmes en su postura. Todo ello implica buscar diferentes áreas en las cuales cooperar como puede ser cambio climático, la reducción de las Misiones de Freedom of Navigation o el aumento de actividades de Capacity Building.

Una mirada a un futuro cercano

Habrá que estar atentos a los últimos coletazos que pueda dar la Administración Trump en relación a este conflicto, así como a las medidas que Biden adopte durante sus primeros meses de Gobierno. No obstante, todo apunta a que, en esta situación de creciente tensión, Washington adoptará una postura cautelosa. Como hemos visto, los viajes de Pompeo han servido a Estados Unidos para reafirmar su presencia en la zona, asumiendo un rol de liderazgo, dando la respuesta que algunos países como Filipinas desean. Ahora bien, aunque, como se ha dicho, habrá que estar pendientes del correr de los próximos meses, con las bases ya asentadas, lo más probable es que Biden continúe la línea de la Administración Trump pero matizada por una apuesta por la integración regional, multilateralismo, la diplomacia y la cooperación económica para así ganar nuevos apoyos, fortalecer sus alianzas y contener a Pekín, justificando así su presencia en la zona como única potencia capaz de aglutinar fuerzas regionales para evitar una temida hegemonía china.

10 de noviembre, 2020

COMENTARIO / Sebastián Bruzzone

“Hemos fallado… Debimos haber actuado antes frente a la pandemia”. No son palabras de un politólogo, científico o periodista, sino de la propia canciller Angela Merkel dirigiéndose a los otros 27 líderes de la Unión Europea el 29 de octubre de 2020.

Cualquier persona que haya seguido las noticias desde marzo hasta hoy puede darse cuenta fácilmente de que ningún gobierno en el mundo ha sabido controlar la expansión del coronavirus, excepto en un país: Nueva Zelanda. Su primera ministra, la joven Jacinda Ardern, cerró las fronteras el 20 de marzo e impuso una cuarentena de 14 días para los neozelandeses que volviesen del extranjero. Su estrategia “go hard, go early” ha obtenido resultados positivos si se comparan con el resto del planeta: menos de 2.000 infectados y 25 fallecidos desde el inicio de la crisis sanitaria. Y la pregunta es: ¿cómo lo han hecho? La respuesta es relativamente sencilla: su comportamiento unilateral.

Los más escépticos a esta idea pueden pensar que “Nueva Zelanda es una isla y ha sido más fácil de controlar”. Sin embargo, es necesario saber que Japón también es una isla y tiene más de 102.000 casos confirmados, que Australia ha tenido más de 27.000 infectados, o que Reino Unido, que es incluso más pequeño que Nueva Zelanda, tiene más de un millón de contagiados. El porcentaje de casos sobre los habitantes totales de Nueva Zelanda es ínfimo, tan solo un 0,04% de su población ha sido infectada.

Mientras los Estados del mundo esperaban que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableciese unas directrices para dar una respuesta común frente a la crisis mundial, Nueva Zelanda se alejó del organismo desoyendo sus recomendaciones totalmente contradictorias, que el presidente estadounidense Donald J. Trump calificó como “errores mortales” mientras suspendía la aportación americana a la organización. El viceprimer ministro japonés Taro Aro llegó a decir que la OMS debería cambiar de nombre y llamarse “Organización China de la Salud”.

El caso neozelandés es el ejemplo del debilitamiento del multilateralismo actual. Lejos queda aquel concepto de cooperación multilateral que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la Segunda Guerra Mundial, cuyo fin era mantener la paz y la seguridad en el mundo. Los fundamentos de la gobernanza global fueron diseñados por y para Occidente. Las potencias del siglo XX ya no son las potencias del siglo XXI: países emergentes como China, India o Brasil exigen más poder en el Consejo de Seguridad de la ONU y en el Fondo Monetario Internacional (FMI). La falta de valores y objetivos comunes entre países desarrollados y países emergentes está minando la legitimidad y relevancia de las organizaciones multilaterales del siglo pasado. De hecho, China ya propuso en 2014 la creación del Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB) como alternativa al FMI o al Banco Mundial.