Breadcrumb

Blogs

Albania y Macedonia del Norte se ven obligadas a aceptar normas de negociación más duras, mientras Serbia y Montenegro reevalúan sus opciones

El Brexit ha estado absorbiendo la atención negociadora de la UE durante muchos meses y ahora el Covid-19 ha ralentizado procesos de decisión no prioritarios. En octubre de 2019, la UE decidió enfriar las conversaciones con los Balcanes occidentales, por presión de Francia y algunos otros países. Albania y Macedonia del Norte, que habían realizado el trabajo que Bruselas había solicitado para poder abrir formalmente las negociaciones, han visto cómo se han cambiado las reglas de juego justo antes de comenzar el partido.

![Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea] Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea]](/documents/10174/16849987/ue-balcanes-blog.jpg)

▲ Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea]

ARTÍCULO / Elena López-Doriga

Desde sus orígenes, la Comunidad Europea ha ido evolucionando y expandiendo sus competencias a través de tratados que estructuraban su funcionamiento y fines. En el número de miembros de la organización también se ha dado una considerable expansión: comenzó con 6 países (Francia, Bélgica, la República Federal Alemana, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) y hoy está compuesta por 27 (tras la reciente salida del Reino Unido).

El año más destacable de esa ampliación fue 2004, cuando la Unión Europea se comprometió a integrar a 10 nuevos países, lo que supuso un gran reto, dado que estos países eran principalmente de Europa Central y del Este, provenientes del “telón de acero”, con unas economías menos desarrolladas que salían de sistemas comunistas e influencia soviética.

La próxima meta en la ampliación es la posible integración en la UE de los países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia). No obstante, en una cumbre celebrada en Bruselas a finales de 2019 para la apertura de negociaciones de adhesión de nuevos miembros, algunos países de la UE se mostraron contrarios a seguir con el proceso, por lo que por el momento la adhesión de los países candidatos va a tener que esperar. Algunos líderes de la Unión han calificado de “error histórico” ese aplazamiento.

Ampliación hacia Europa Central y del Este

En mayo de 1999 la Unión Europea lanzó el Proceso de Estabilización y Asociación. La Unión se comprometía a desarrollar nuevas relaciones contractuales con los países de Europa Central y del Este que expresaran su deseo de adherirse a la Unión por medio de acuerdos de estabilización y asociación, a cambio de compromisos en la reforma política, económica, comercial o de derechos humanos. Como consecuencia en 2004 la UE integró a la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, y Eslovenia (primer integrante de los Balcanes occidentales). En 2007 Bulgaria y Romania también entraron a formar parte de la Unión y en 2013 lo hizo Croacia, segundo país de los Balcanes occidentales en sumarse.

La integración de los Balcanes occidentales

Desde la conclusión de las guerras yugoslavas a finales de 2001, la UE ha jugado un papel muy destacado en los Balcanes, ya no solo como potencia económica en materia de reconstrucción, sino también como garante de la estabilidad y la seguridad en la región. El objetivo de la UE es en parte evitar que los Balcanes occidentales se conviertan en un agujero negro para la seguridad, debido al alza de los nacionalismos en alza, la tensión creciente entre Moscú y Washington, que alimenta las tensiones entre los grupos étnicos en la región, y la penetración económica de China a la zona. El avance más claro hacia la integración de los Balcanes se reafirmó en la estrategia de la Comisión para los Balcanes occidentales de febrero de 2018 y en la Declaración de Sofía tras la Cumbre UE-Balcanes occidentales celebrada en la capital búlgara el 17 de mayo de 2018. En la Cumbre, los dirigentes de la UE reiteraron su apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes occidentales. “No veo para los Balcanes occidentales más futuro que la UE. No hay otra alternativa, no hay un plan B. Los Balcanes Occidentales forman parte de Europa y pertenecen a nuestra comunidad”, dijo el entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Candidatos oficiales: Albania y Macedonia

Albania solicitó su ingreso en la Unión el 28 de abril de 2009. En 2012, la Comisión constató progresos notables y recomendó que se le concediera el estatuto de candidato, siempre que efectuara una serie de reformas pendientes. En octubre de 2013, la Comisión recomendó de manera inequívoca que se concediese a Albania el estatuto de país candidato a la adhesión. Angela Merkel realizó una visita a Tirana el 8 de julio de 2015 y afirmó que la perspectiva de ingreso de los países de la región balcánica en la Unión Europea (UE) era importante para la paz y la estabilidad. Destacó que en el caso de Albania el ritmo del proceso de adhesión dependía del cumplimiento de reformas en el sistema judicial y de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. A la vista de los progresos del país, la Comisión recomendó la apertura de negociaciones de adhesión con Albania en sus informes de 2016 y 2018.

Por otro lado, la República de Macedonia del Norte (antigua república yugoslava de Macedonia) solicitó su ingreso en la Unión en marzo de 2004 y se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2005. Sin embargo, el país no inició las negociaciones de adhesión por el litigio con Grecia sobre la utilización del nombre “Macedonia”. Cuando se resolvió satisfactoriamente mediante el Acuerdo de Prespa con el nuevo nombre del país –Macedonia del Norte–, el Consejo acordó la posibilidad de abrir las negociaciones de adhesión con este país en junio de 2019, suponiendo que se cumplieran las condiciones necesarias.

Candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina y Kosovo

Bosnia y Herzegovina es un país candidato potencial. Pese a que negoció y firmó en 2008 un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión, la entrada en vigor de este acuerdo quedó en suspenso principalmente debido a que el país no había ejecutado una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entretanto, el Parlamento de Bosnia y Herzegovina no ha alcanzado un acuerdo en lo concerniente al reglamento interno que rige sus reuniones con el Parlamento Europeo (dos veces al año), ya que dichas reuniones llevan sin celebrarse desde noviembre de 2015, y esta situación constituye una infracción del Acuerdo por parte de Bosnia y Herzegovina.

Kosovo es un candidato potencial a la adhesión a la Unión. Declaró su independencia de forma unilateral en febrero de 2008. Todos los Estados miembros han reconocido la independencia de Kosovo, menos cinco (Chipre, Eslovaquia, España, Grecia y Rumanía). De entre los países de la región, Serbia y Bosnia y Herzegovina tampoco han reconocido a Kosovo como Estado independiente. En septiembre de 2018 el Parlamento Europeo dio un paso más y decidió entablar negociaciones interinstitucionales, actualmente en curso. No obstante, el hecho de que no todos los países miembros actualmente reconozcan su independencia supone un gran freno.

Negociando el acceso: Montenegro y Serbia

Montenegro, uno de los Estados más pequeños del continente europeo, ha formado parte de diferentes imperios y Estados a lo largo de los últimos siglos, obteniendo finalmente la independencia de manera pacífica en 2006. Solicitó su ingreso en la Unión en diciembre de 2008; se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2010, y las negociaciones de adhesión dieron comienzo en junio de 2012. A finales de 2018, se habían abierto 32 capítulos de negociación, de un total de 35.

El proceso de Serbia comenzó en diciembre de 2009 cuando el expresidente Boris Tadić presentó oficialmente la solicitud de ingreso y, además, entregó a la justicia al criminal de guerra Ratko Mladić, responsable de la masacre de Srebrenica durante la Guerra de Bosnia, que se ocultaba en territorio serbio. Sin embargo, el conflicto con Kosovo es uno de los principales obstáculos que enfrenta Serbia para alcanzar su adhesión a la Unión Europea. Se le concedió el estatuto de país candidato en marzo de 2012, después de que Belgrado y Pristina llegaran a un acuerdo sobre la representación regional de Kosovo. La apertura oficial de las negociaciones de adhesión tuvo lugar el 21 de enero de 2014. En febrero de 2018, la Comisión publicó una nueva estrategia para los Balcanes occidentales en la que se afirmaba que Serbia (al igual que Montenegro) podría ingresar en la Unión de aquí a 2025, si bien reconocía el carácter “extremadamente ambicioso” de esta perspectiva. El futuro ingreso de Serbia en la Unión, al igual que el de Kosovo, sigue estando íntimamente ligado al diálogo de alto nivel entre estos dos países, celebrado bajo los auspicios de la Unión, que debería desembocar en un acuerdo exhaustivo jurídicamente vinculante sobre la normalización de sus relaciones.

Un paso atrás en las negociaciones

En octubre de 2019 se llevó a cabo en Bruselas una cumbre cuyo objetivo era estructurar las negociaciones de los candidatos oficiales a entrar en la UE. Tanto Macedonia del Norte como Albania estaban convencidas de que se fijaría una fecha para empezar el largo proceso de negociaciones. No obstante, el proceso quedó en un punto muerto después de siete horas de disputas, en las que Francia rechazó la entrada de ambos países. Francia lideró la campaña contra esta ampliación, pero también Dinamarca y los Países Bajos se sumaron al veto. Alegan que la UE no está preparada para asumir el ingreso de nuevos Estados. “No funciona demasiado bien a 28, no funciona demasiado bien a 27, y no estoy seguro de que vaya a funcionar mejor con otra ampliación. Así pues, hemos de ser realistas. Antes de ampliar, necesitamos reformarnos nosotros mismos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.

El entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró que esa suspensión constituía un gran error histórico y confió en que solo sea momentánea. Por su parte, Donald Tusk dijo que se sentía “avergonzado” por la decisión, y concluyó que Macedonia del Norte y Albania no tenían la culpa de la situación creada, pues los informes de la Comisión Europea eran claros en que ambos habían hecho lo necesario para empezar las negociaciones con la UE.

En Albania, el primer ministro, Edi Rama, afirmó que la falta de consenso entre los líderes europeos no cambiaría las futuras aspiraciones de Albania para formar parte de la UE. Aseguró que su gobierno estaba decidido a llevar adelante las reformas iniciadas, en el ámbito electoral, judicial y administrativo, porque las consideraba necesarias para el desarrollo del país, no solo porque así se pidiera en Bruselas.

Por otro lado, en Macedonia del Norte el rechazo europeo decepcionó profundamente, pues el país había procedido a reformar sus instituciones y el sistema judicial y a combatir la corrupción; también había modificado su Constitución, su nombre y su identidad nacional. La negativa dejó a este país, candidato oficial a la adhesión desde hace 14 años, en una situación de gran incertidumbre, por lo que el primer ministro Zoran Zaev decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones para el 12 de abril de 2020 (luego pospuestas debido a la emergencia de Covid-19). “Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones, pero la UE no lo ha hecho. Somos víctimas de un error histórico que ha provocado una enorme decepción”, aseguró Zaev.

Un nuevo proceso más estricto

A pesar de que, según la Comisión, Macedonia del Norte y Albania cumplían los requisitos para convertirse en candidatos de ingreso, Macron propuso endurecer el proceso de adhesión. Para poder desbloquear la situación y seguir con el proceso, que la UE asegura ser un objetivo prioritario, Bruselas ha cedido ante la petición del presidente francés fijando una nueva metodología para integrar a nuevos países.

El nuevo proceso contempla la posibilidad de reabrir capítulos de las negociaciones que se daban por cerrados o de suspender las conversaciones en marcha en alguno de los capítulos; incluso prevé paralizar el conjunto de las negociaciones. Pretende dar un peso más relevante a los gobiernos y facilitar la suspensión de fondos preadhesión o la paralización del proceso si los países candidatos paralizan o revierten las reformas comprometidas. El nuevo método se aplicará a Albania y Macedonia del Norte, cuyas negociaciones con la UE aún no han empezado, mientras que Serbia y Montenegro podrán elegir si se acogen a él, sin necesidad de cambiar su marco de negociación establecido, según la Comisión.

Marzo y abril de 2020 serán recordados en la industria petrolera como los meses en los que ocurrió la tormenta perfecta: un descenso de más de un 20% de la demanda mundial al mismo tiempo que se desataba una guerra de precios que incrementaba la oferta de crudo generando una situación de abundancia sin precedentes. Esta situación ha puesto en evidencia el fin del dominio de la OPEP sobre el resto de productores y consumidores de petróleo tras casi medio siglo.

![Estructura de bombeo en un campo de petróleo de esquisto [Pixabay] Estructura de bombeo en un campo de petróleo de esquisto [Pixabay]](/documents/10174/16849987/precio-petroleo-blog.jpg)

▲ Estructura de bombeo en un campo de petróleo de esquisto [Pixabay]

22 de abril, 2020

ANÁLISIS / Ignacio Urbasos Arbeloa

El pasado 8 de marzo, ante el fracaso de las negociaciones del denominado grupo OPEP+, Arabia Saudí ofrecía su crudo con descuentos de entre 6 y 8 dólares en el mercado internacional al tiempo que anunciaba el incremento de su producción a partir del día 1 de abril hasta la cifra record de 12 millones de barriles diarios. El movimiento saudí fue imitado por otros productores como Rusia, que anunciaba un incremento de 500.000 barriles por día (bpd) a partir de la misma fecha, cuando expiran los acuerdos previos del cártel. La reacción de los mercados fue inmediata con un descenso histórico en los precios de más de un 30% en todos los índices internacionales y la apertura de titulares que anunciaban el comienzo de una nueva guerra de precios. El mundo del petróleo contemplaba atónito el colapso del precio del crudo, que alcanzó mínimos históricos el 30 de marzo, al descender el precio del barril de WTI por debajo de los 20 dólares, barrera psicológica que demostraba la crudeza del enfrentamiento y las consecuencias históricas que podría tener para un sector de especial sensibilidad geopolítica.

Experiencias previas

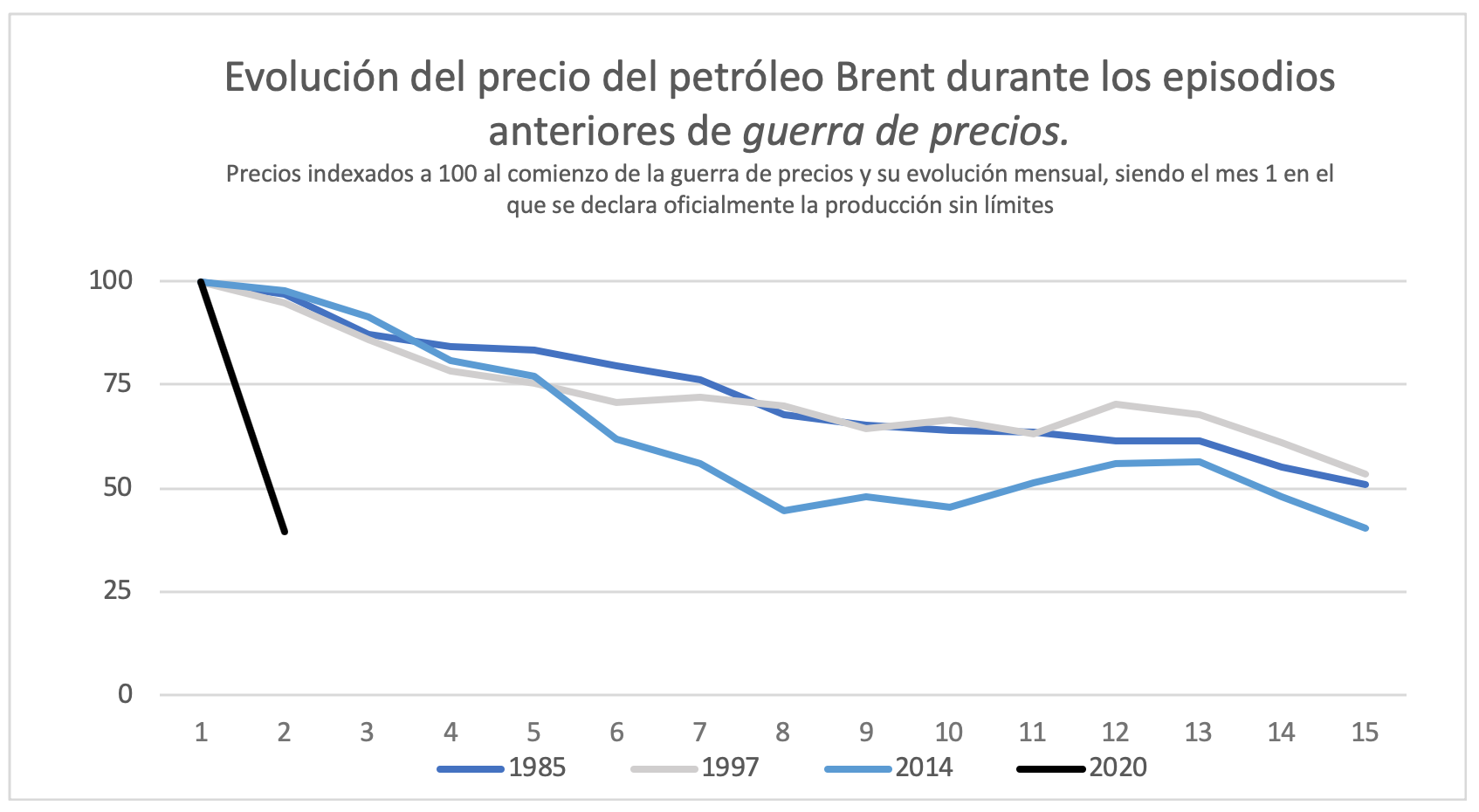

Arabia Saudí, líder mundial de la industria petrolera por sus vastas reservas y su enorme producción orientada mayoritariamente a la exportación, ha recurrido tres veces a una guerra de precios para obtener compromisos de otros productores para que se realicen recortes de oferta que estabilicen los precios internacionales. El mercado petrolero, acostumbrado a un precio artificialmente alto, cuando carece de restricciones en su oferta disponible tiende a sufrir dramáticos descensos en sus precios. Debido a la inestabilidad económica y política que estos precios generan en los países productores, se suele producir un rápido retorno de los mismos a la mesa de negociación, en la cual siempre les espera Arabia Saudí y sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

La primera experiencia de este tipo se produjo en 1985, tras la guerra Irán-Iraq y la crisis petrolera de los setenta, el Rey saudí Fahd bin Abdulaziz Al Saud tomó la decisión de incrementar la producción unilateralmente para recuperar la cuota de mercado que había perdido ante el surgimiento de nuevas regiones productoras como el Mar del Norte o el Golfo de México. La experiencia llevó a un descenso de los precios del 50% tras más de un año de producción sin restricciones que terminaron con un acuerdo en diciembre de 1986 de 12 países de la OPEP para realizar los recortes exigidos por Arabia Saudí y sus aliados.

En 1997, ante la preocupación de Arabia Saudí por el creciente desplazamiento que estaba sufriendo su petróleo entre las refinerías norteamericanas en favor del crudo venezolano y mexicano, el recién llegado monarca saudí Abdalá bin Abdulaziz decidió anunciar en medio de una cumbre de la OPEP en Yakarta que procedía a incrementar su producción sin restricciones. La estrategia saudí no contaba con que al año siguiente estallaría una crisis económica entre los mercados emergentes con especial virulencia en el Sudeste Asiático y Rusia, lo que hundió los precios de nuevo un 50% hasta que se alcanzó un nuevo acuerdo en abril de 1999.

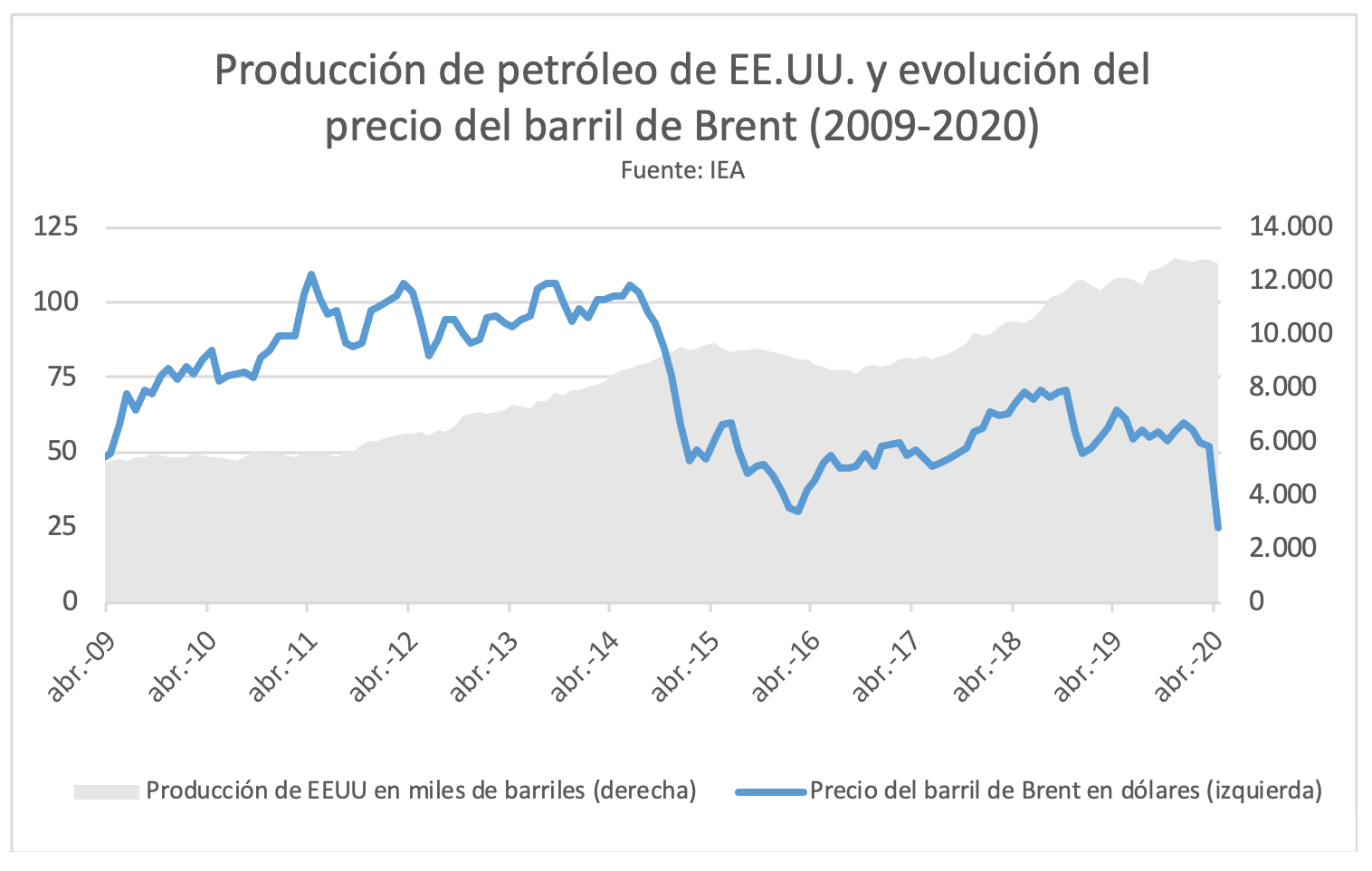

Con el siglo XXI, llegó la bonanza petrolera con el denominado súper ciclo de las commodities (2000-2014) que mantuvo los precios del petróleo en cifras desconocidas por encima de los 100 dólares entre 2008 y 2010-2014. Esta bonanza permitió incrementar la inversión en exploración y producción, generando nuevas técnicas de extracción hasta entonces desconocidas o simplemente inviables económicamente. EEUU vivía en 2005 una crisis petrolera preocupante, con la producción en mínimos históricos de tan solo 5,2 millones de bpd frente a los 9,6 millones bpd de 1970. Además, la dependencia energética de aproximadamente 6 millones de bpd era solventada con cada vez más costosas importaciones de crudo desde el Golfo Pérsico, que tras el 11-S era observado con mayor escepticismo, y Venezuela, que ya contaba con Hugo Chávez como líder político. Los alto precios petroleros permitieron recuperar ideas anteriormente frustradas como la fractura hidráulica, que contó con permisos masivos para desarrollarse a partir de 2005 con el objetivo de mitigar la otra gran crisis energética del país: el rápido descenso de la producción doméstica de gas natural, una commodity mucho más cara y difícil de importar para EEUU. La fractura hidráulica, también conocida como fracking, permitió un crecimiento inesperado de la producción de gas natural, que pronto atrajo la atención del sector petrolero norteamericano. Para 2008, una variante del fracking pudo ser aplicada para la extracción de petróleo, técnica posteriormente denominada como shale, dando lugar a una revolución sin precedentes en Estados Unidos que permitió incrementar la producción del país en más de 5 millones de barriles diarios en el periodo 2008-2014. El cambio en el panorama energético estadounidense fue tal, que en 2015 Barack Obama retiró una ley de 1975 que prohibía a EEUU exportar petróleo producido domésticamente.

La reacción saudí no se hizo esperar, y lanzó en la sede de Viena de la OPEP en noviembre de 2014 una nueva campaña de producción sin restricciones que permitiese al Reino recuperar parte de su cuota de mercado. Los efectos en los mercados internacionales fueron más dramáticos que nunca con un descenso del 50% del precio en tan solo 7 meses. Las multinacionales petroleras (IOC) y las compañías nacionales de petróleo (NOC) redujeron dramáticamente sus beneficios viéndose obligadas a realizar recortes desconocidos desde comienzos de siglo. Los países exportadores también padecieron los efectos de unos menores ingresos fiscales con muchos mercados emergentes sumidos en déficit fiscales inasumibles, inflación e incluso recesión; con el caso particular de Venezuela que entró a partir de ese año en el caos socioeconómico que conocemos hoy. Para desesperación de Arabia Saudí, la industria del shale norteamericano demostró una resiliencia inesperada al mantener una producción de 4 millones de barriles diarios para 2016 del pico de 5 millones en 2014. Arabia Saudí no comprendía que el shale oil, a diferencia del petróleo convencional, no era una industria madura, sino una en plena expansión y desarrollo. Los productores norteamericanos lograron incrementar la tasa de recuperación de petróleo del 5% al 12% entre 2008-2016, el equivalente a incrementar la productividad en 2,4 veces. Además, la eliminación de las compañías menos competitivas permitió una reducción en el coste de los servicios y mayor facilidad para acceder a la infraestructura de transporte. La naturaleza del shale, con una maduración de los pozos de entre 18 meses y 3 años, en comparación con los 30 años o más de un pozo convencional, permitían parar la producción en un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para minimizar el impacto de unos menores precios, optando por mantener aquellos pozos más competitivos. Arabia Saudí se rindió y optó por un giro de 180 grados en su estrategia, eso sí, logrando atraer a la mesa de negociaciones a Rusia. La guerra de precios más larga de la historia, tras casi 22 meses, terminaba con un acuerdo sin precedentes entre los países de la OPEP con la incorporación de Rusia y su esfera de influencia energética, grupo denominado como OPEP+. Una Rusia herida por las sanciones internacionales y la debilidad de su divisa había cedido ante Arabia Saudí que, sin embargo, no había conseguido derrotar la revolución petrolera del shale estadounidense.

La producción del shale norteamericano no ha parado de crecer, siendo a pesar de su efectividad la única región del mundo con una industria similar, creciendo a un ritmo de más de un millón de barriles diarios al año. Esta situación ha dotado a EEUU de una robusta seguridad energética al no depender de las importaciones de crudo venezolano o del Golfo. El país alcanzó a finales de 2019 exportaciones netas de petróleo positivas por primera vez en más de medio siglo, lo que se sumaba al ser exportador neto de gas natural, carbón y productos refinados. Buena parte del repliegue geoestratégico ejercido por la Administración Trump en Oriente Medio responde a una independencia energética creciente del país que reduce sus intereses en la región.

La ruptura del grupo OPEP+:

Como se ha mencionado, durante la primera semana de marzo la OPEP+ se reunía en Viena buscando un acuerdo para un nuevo recorte de unos 1,8 millones de barriles diarios para paliar los efectos de la cuarentena por el COVID-19 en China. El malestar entre los productores era evidente, tras haber ejecutado un recorte similar en diciembre de 2019. Arabia Saudí trataba de repartir lo máximo posible la distribución de los recortes de producción cuando el ministro de energía ruso Alexander Novak dijo “niet”, aduciendo solvencia económica para un descenso en los precios, haciendo naufragar cualquier tipo de acuerdo. Se desconoce si la negativa rusa respondía a un plan meditado o simplemente era un farol para ganar terreno en las negociaciones, sin embargo, supuso el comienzo de una nueva guerra de precios. Tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior, el descenso del precio del crudo en el primer mes ha sido histórico, sin una referencia similar en la historia de las negociaciones entre productores. Al incremento en la disponibilidad de petróleo en los mercados por la estrategia saudí de cargar petroleros con crudo de sus reservas estratégicas, se une una parada en seco de la economía y la demanda de petróleo, generando una depresión de precios súbita hasta el momento desconocida en el sector. Las anteriores guerras de precios normalmente contaban con el elemento estabilizador de que, a menor precio de productos derivados del petróleo el consumo aumentaba en el corto plazo. Sin embargo, debido a los efectos económicos de la cuarentena, ese contrapeso del mercado desaparece, generando en un mes lo que en otras ocasiones hubiese requerido entre 12 y 15 meses.

Y es que los efectos del COVID-19 en la demanda mundial de petróleo se han estimado en un descenso del 12,5% en marzo y se espera que alcancen el 20% en abril. En las zonas de Europa más afectadas por la cuarentena, la caída en la venta de combustible en estaciones de servicio alcanza el 75%, una cifra que muy probablemente se replique en el resto de las economías avanzadas conforme se vayan endureciendo las medidas y que ya empieza a dejar atrás China tras dos meses de confinamiento. El caso del transporte aéreo es particular al consumir 16 millones de bpd y encontrarse en la actualidad totalmente suspendido, sin una fecha clara en el retorno a la normalidad de la aviación internacional. La paralización parcial de la producción industrial, cuyo alcance es todavía desconocido, puede implicar descensos todavía mayores en el consumo. Una situación como esta no requeriría de incrementar la producción para generar un colapso en los precios, que con la presión añadida por el lado de la oferta están generando unos niveles de estrés en la capacidad de almacenamiento, transporte y refino sin precedentes.

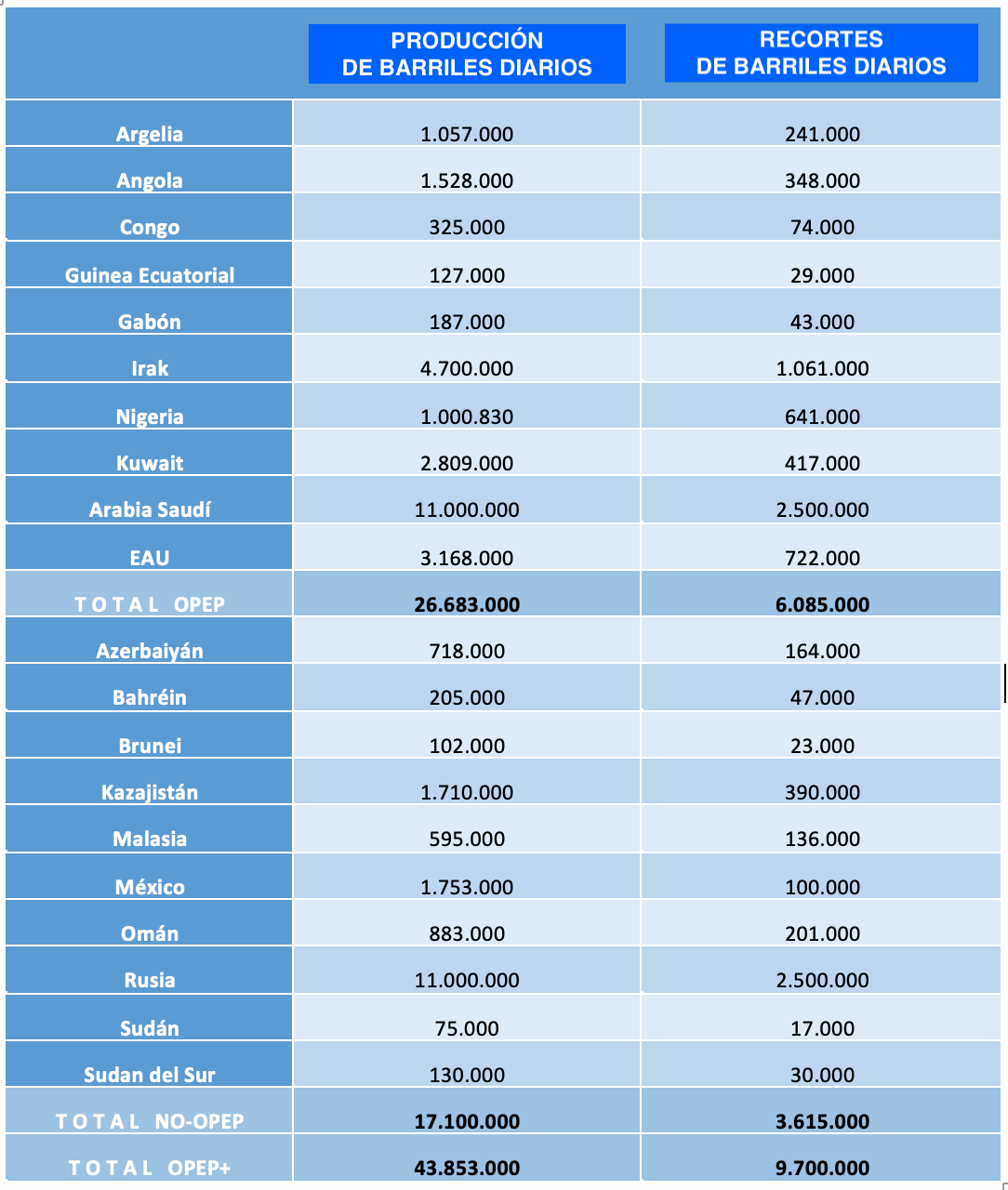

Un acuerdo histórico:

A comienzos de abril, Donald Trump temeroso de que un exceso de petróleo pudiese hundir aún más los precios y destrozar la industria de los hidrocarburos norteamericana, tomó la iniciativa de hablar telefónicamente con los líderes de Arabia Saudí y Rusia. En un movimiento paradójico, el Presidente de los Estados Unidos lograba acercar posturas entre los principales productores para establecer nuevos recortes que pusiesen fin a la guerra de precios. El 9 de abril, tras varias semanas de especulaciones se reunía el mayor grupo de productores de todos los tiempos, incluyendo los miembros de la OPEP y 10 países no miembros entre los que destacaban Rusia, Kazajistán y México. Tras varios días de negociaciones, se acordó recortar un 23% de la producción en 20 países con una producción combinada de más de 40 millones de barriles, lo que dejaba casi 10 millones de barriles fuera del mercado, a partir del primer día de mayo. Las negociaciones fueron coordinadas por la OPEP y el G20, que en ese momento presidía Arabia Saudí. De esta forma, se alcanzó un pintoresco acuerdo por el que se reducían los mencionados 10 millones de barriles entre los miembros de la OPEP+, incluidos en la tabla inferior, y se estimaban otros 5 millones de barriles a reducir de forma indeterminada entre EE.UU., Canadá, Brasil y Noruega. Estos últimos recortes, por la naturaleza de sus sectores, se realizaría por medio del libre mercado y está por ver de qué forma se materialicen.

En el sector y los mercados existe cierto escepticismo sobre la efectividad que tendrán estos recortes, que suponen entre un 10- 15% del petróleo consumido a nivel global antes de la crisis del COVID-19. El consumo ha descendido cerca de un 20% y la capacidad de almacenamiento de petróleo empiezan a agotarse, lo que reduce el margen para absorber el petróleo excedentario. Además, los recortes comenzarán a aplicarse el 1 de mayo, dejando tres semanas de margen que pueden hundir todavía más los precios. La naturaleza del acuerdo, de carácter voluntario y de difícil monitoreo, deja abierta la puerta a no cumplir con los recortes establecidos, que muchas veces son difíciles de aplicar por las condiciones geológicas de ciertos pozos antiguos o la existencia de contratos que obliga a una compensación económica si se interrumpe el suministro. En general, el nivel de cumplimiento de los acuerdos de la OPEP ha sido escaso, siendo de mayor incidencia en los países que exportan por vía marítima y de menor incidencia en aquellos que oleoductos, que a diferencia del cargamento marítimo no puede ser controlado satelitalmente.

Los principales actores:

Arabia Saudí:

En medio del naufragio de las negociaciones de la OPEP+, el 6 de marzo Mohamed Bin Salman (MBS) dirigió nuevo golpe palaciego en el que el ex heredero al trono saudí Mohammed bin Nayef y otros miembros de la familia real fueron arrestados y acusados de planear contra el príncipe heredero MBS y su padre Salmán bin Abdulaziz. Todo ello en un momento en el que el heredero al trono saudí parecía querer asentar su poder con una nueva estrategia arriesgada tras el absoluto fracaso de la Guerra de Yemen y el plan de modernización nacional Visión Visión 2030.

El indiscutible liderazgo de Arabia Saudí para dirigir el mercado de petróleo se basa en su capacidad para incrementar en menos de 6 meses su producción en varios millones de barriles, algo que ningún otro país del mundo es capaz de realizar. El incremento en la producción le permite además compensar parcialmente el descenso en los precios por barril, lo que sumado a sus reservas de divisas y su acceso a crédito barato permite a Arabia Saudí afrontar una guerra de precios con una aparente resistencia muy superior al de cualquier otro país de la OPEP. El bajo coste de producir un barril de petróleo en el país, en torno a los 7 dólares, también permiten mantener los ingresos en casi cualquier contexto del mercado.

Sin embargo, las reservas de divisas, que ascienden a 500.000 millones de dólares, son un 30% menores que las de 2016, y pueden ser insuficientes para mantener la paridad dólar-rial por más de dos años sin los ingresos petroleros, algo fundamental para una sociedad acostumbrada a una opulencia dependiente de las importaciones. Además, el déficit fiscal viene siendo un gran problema para el país que ha sido incapaz de reducirlo por debajo del 4% tras alcanzar un pico del 16% en 2016 como resultado de una recuperación insuficiente en el precio del petróleo y los costes de la guerra en Yemen. La dominancia energética del petróleo tiene fecha de caducidad y las finanzas de Arabia Saudí son adictas a una actividad que supone el 42% de su PIB y genera el 87% de los ingresos fiscales. Por el momento, el ministro de economía saudí ya ha anunciado un recorte del 5% en el presupuesto para 2020, muestra de que el acuerdo petrolero no asegura un escenario optimista. En cualquier caso, Arabia Saudí ha sido uno de los grandes ganadores de la guerra de precios. En las fracasadas negociaciones de marzo, Arabia Saudí producía 9.7 millones de barriles diarios, cifra que en las negociaciones de abril había ascendido a 11 millones. Como los recortes se establecen de forma proporcional, en tan solo un mes el reino saudí obtuvo un incremento de 1.3 millones de barriles en su cuota de mercado. Igualmente, el fondo soberano saudí Petroleum Investment Fund (PIF) ha realizado compras de acciones en Eni, Total, Equinor, Shell y Repsol durante el mes de abril, en un contexto de caídas bursátiles de estas compañías.

Federación Rusa:

Rusia se mantuvo firme al comienzo de la guerra de precios, destacando la resiliencia del sector energético ruso y el volumen de las reservas soberanas del país, inferiores a las saudíes pero que ascienden a 435.000 millones de dólares y un fondo de estabilización de otros 100.000 millones: un 33% más que en 2014. Paradójicamente las sanciones internacionales sobre el sector petrolero ruso han reducido su dependencia del exterior, permitiendo que la devaluación del rublo; de libre convertibilidad, no afecte a la producción y permita compensar parcialmente los menores precios. La capacidad rusa para incrementar la producción en el corto plazo, a diferencia de Arabia Saudí, es inferior a 500.000 bpd, lo que deja a Rusia sin poder compensar menores precios con mayor producción, principal motivo para que el país aceptase el resultado de las negociaciones de abril.

El liderazgo de Vladimir Putin es incuestionable con una posible reforma constitucional que permitiese una ampliación de su mandato retrasada a causa del COVID-19. Las buenas relaciones de la élite política rusa con la oligarquía petrolera permiten la unidad de acción en un país con una mayor atomización y presencia de capital privado en sus empresas. La estrategia de Alexander Novak parece ir en consonancia con la de Igor Sechin, CEO de Rosneft, que apuestan por un contexto de precios bajos que termine por dañar profundamente a la industria del shale norteamericano. Existen especulaciones sobre una posible intervención diplomática de EE.UU. con el gobierno ruso en favor del acuerdo OPEP+ de abril. El último movimiento de la rusa Rosneft, abandonando Venezuela al vender todos sus activos a una empresa controlada por el gobierno ruso, puede ser una explicación a esta concesión de Moscú a aceptar un acuerdo que durante un mes trató, al menos retóricamente, de evitar. El desarrollo de las futuras sanciones norteamericanas sobre el sector petrolero ruso serán un buen indicador de este posible acuerdo.

Estados Unidos:

Para EEUU los descensos en el precio del petróleo suponen una de las mayores rebajas fiscales de todos los tiempos, en palabras de su presidente, con un precio menor a un dólar por galón. Sin embargo, la industria petrolera genera más de 10 millones de empleos en EE.UU. y es una actividad central en muchos estados como Texas, Oklahoma o Nuevo México fundamentales para una hipotética victoria republicana en las elecciones de 2020. Además, la importancia geoestratégica del sector, que ha permitido un reducir la dependencia energética de EEUU a mínimos históricos, ha hecho que Donald Trump haya asumido la responsabilidad de salvaguardar la industria petrolera norteamericana. Él mismo coordinó los primeros pasos para un gran acuerdo, por medio de presiones, amenazas y concesiones. Lo cierto es que La crisis de precios ha llegado en un momento de cierto agotamiento para el sector, que comenzaba a padecer los efectos del sobrendeudamiento y la presión de los inversores por incrementar los beneficios. El crudo norteamericano, tasados en el índice West Texas Intermediate (WTI), ha experimentado desde 2011 una valoración un 10% inferior a la del Brent o la OPEC Basket, los otros índices globales, generando un entorno hipercompetitivo que comenzaba a hacer mella entre los productores de shale, que acusaban desde finales de 2019 un descenso del 20% en el número de perforaciones totales comparando año a año. El mercado norteamericano, que ya arrastraba problemas de almacenamiento y transporte desde 2017, se ha visto colapsado en la tercera semana de abril con precios negativos ante las limitaciones para almacenar petróleo y la especulación en los mercados de futuros.

Donald Trump finalmente ha conseguido un acuerdo global que no vincula a EE.UU. de forma directa, sino que deja al mercado regular los recortes que parecen más que previsibles. De esta forma, la administración Trump se permite no tener que intervenir el mercado petrolero, algo que seguro obligaría al desarrollo de legislación y a un complejo debate de salvar la contaminante industria del petróleo a costa del contribuyente. Desde el Senado, varios políticos de ambos partidos han tratado de introducir al debate parlamentario la necesidad de aranceles o sanciones a aquellos productores que inundan el mercado doméstico, recuperando antiguas iniciativas como la Ley NOPEC. Estas amenazas han permitido al Presidente una posición de fuerza a nivel internacional, siendo uno de los grandes ganadores del acuerdo OPEP+ de abril. De hecho, cuando las negociaciones parecían a punto de colapsar por la negativa de México a asumir 400.000 barriles diarios de recorte, EE.UU. intervino anunciando que sería su país el que los asumiría. Filtraciones posteriores han demostrado la existencia de un seguro financiero contratado por México en caso de bajos precios petroleros, que se cobraría por barril producido. La intervención de EE.UU., más retórica que práctica puesto que el país carece de una producción concreta a recortar, salvó el acuerdo de un nuevo fracaso.

![Instalaciones para la refinación de productos derivados del petróleo [Pixabay] Instalaciones para la refinación de productos derivados del petróleo [Pixabay]](/documents/10174/16849987/precio-petroleo-blog-2.jpg)

Instalaciones para la refinación de productos derivados del petróleo [Pixabay]

Nada volverá a ser como antes:

La revolución del shale oil ha transformado la industria petrolera y generando un nuevo balance geopolítico en detrimento de la OPEP. Desde 2016, los países de la OPEP+ han realizado recortes estimados en 5,3 millones de barriles diarios, en ese periodo la industria del shale norteamericano ha incrementado su producción en 4,2 millones de barriles, dejando en evidencia que la estrategia oligopolista de los países productores ha llegado a su fin. Solamente les queda el libre mercado, en el que ellos parten con ventaja por unos costes de producción menores. Sin embargo, eliminar de forma definitiva buena parte del shale norteamericano llevaría más de 3 años de precios por debajo de los 30 dólares, momento en el que maduraría gran parte de la deuda de las compañías y el descenso en el número de pozos nuevos afectaría gravemente a la producción total. Una travesía en el desierto para muchos países productores que cuentan con planes mil millonarios de diversificación económica durante esta década, probablemente la última de dominio energético absoluto de los hidrocarburos. El mundo, a diferencia de los que se esperaba a comienzos de siglo, ha entrado en una etapa de abundancia petrolera que reducirá los costes energéticos salvo que una intervención coordinada en el mercado lo remedie. La emergencia de nuevos productores, principalmente Estados Unidos, Canadá y Brasil a la par del colapso en la producción venezolana y libia, han dejado la cuota de mercado de la OPEP en 2020 en torno al 33%, en caída libre desde comienzos de siglo cuando superaba el 40%.

La demanda global de crudo ha disminuido de tal manera que solamente se puede esperar que los recortes eviten una caída por debajo de los 15 dólares el barril, prolongando lo máximo posible el llenado total de los sistemas de almacenamiento de petróleo restantes. La capacidad de almacenamiento mundial de petróleo es una de las grandes incógnitas del sector, existiendo divergencias en las estimaciones. El grueso de la capacidad de almacenamiento lo soportan los países importadores, que desde la crisis petrolera de 1973 decidieron crear la Agencia Internacional de la Energía, para entre otras cosas, coordinar infraestructura que mitigara la dependencia de la OPEP. La naturaleza estratégica de estas reservas, unido al rápido desarrollo de las mismas en la última década por China y sus compañías, hacen muy difícil el acceso a esta información. En particular, la compañía china Sinopec ha desarrollado una estrategia de construcción de almacenes de petróleo por todo el Mar de China, incluyendo países extranjeros como Indonesia para resistir cualquier posible bloqueo del Estrecho de Malaca, el punto débil geopolítico del país asiático. Las empresas privadas también cuentan con capacidad de almacenamiento en tierra y flotante, de un volumen indeterminado, que ya ha comenzado a utilizarse con fórmulas imaginativas: oleoductos en desuso, buques petroleros e incluso trenes y camiones ahora parados por la cuarentena. En el corto plazo, estas reservas estratégicas se irán llenando paulatinamente a un ritmo similar a 20 millones de barriles diarios, estimación del diferencial actual entre oferta y demanda. En 50 días, si no se alcanza ningún acuerdo para recortar la producción, la cifra almacenada superaría los 1.000 millones de barriles, lo que probablemente saturaría la capacidad de absorber más petróleo del mercado, generando un colapso total en los precios.

La vuelta a la normalidad económica se sitúa cada vez en un horizonte más lejano, con sectores como el de la aviación o el turismo que quedarán lastrados a causa del COVID-19 por mucho tiempo. El impacto en la demanda de petróleo será prolongado, más teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento que ahora servirá de contrapeso a cualquier movimiento alcista en los precios internacionales. La industria del shale, con una gran flexibilidad, comenzará a hibernar a la espera de un nuevo contexto más favorable. La crisis derivada del COVID-19 impactará con especial virulencia en los países en desarrollo exportadores de petróleo, que cuentan con equilibrios socioeconómicos más delicados. El mundo del petróleo está viviendo grandes cambios como parte de la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías. La crisis desatada por el COVID-19 solo es el comienzo de las grandes transformaciones que vivirá la industria en las próximas décadas. Una frase muy repetida para refutar la ya desestimada teoría del Peak Oil es que la Edad de Piedra no terminó por la falta de piedras y la sociedad contemporánea tampoco dejará de emplear los hidrocarburos por su agotamiento, sino por su obsolescencia.

![Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa] Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]](/documents/10174/16849987/pandemia-ffaa-espana-blog.jpg)

▲ Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia*

La declaración por el Gobierno español del estado de alarma el pasado 15 de marzo como instrumento para luchar contra la expansión del COVID 19 ha traído consigo la no muy usual imagen de soldados de las Fuerzas Armadas (FAS) operando en las principales ciudades y vías de toda España para cooperar en la lucha contra el virus.

Para la mayor parte de los españoles, la presencia de unidades militares desarrollando sus misiones en la vía pública es una rareza a la que no están acostumbrados, excepción hecha de la relativamente frecuente actividad de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo a la sociedad civil, bien conocida por un público que, en general, la valora de forma muy positiva.

Fuera de estas actuaciones, puede decirse que la estampa de soldados uniformados trabajando directamente cara al público no es habitual. Este tipo de apoyos no es, sin embargo, una novedad, y responde a una larga tradición de asistencia social prestada por la institución militar a sus conciudadanos cuando se la ha reclamado.

Varios elementos en nuestra historia reciente han coadyuvado a producir lo que parece un cierto distanciamiento entre los españoles y sus FAS. Entre ellos, se encuentran algunos como el giro que experimentaron las misiones de las Fuerzas Armadas hacia el exterior con el alumbramiento del régimen democrático en 1975; los largos años de lucha contra el terrorismo de ETA, que llevaron a los soldados de España a ocultar al público su condición militar para salvaguardar su seguridad; la progresiva reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, que eliminó muchas de las guarniciones provinciales que mantenían los Ejércitos; o el fin de servicio militar, que terminó por convertir a las Fuerzas Armadas en unas desconocidas para sus ciudadanos.

Ese alejamiento, si es que ha existido o existe, ha sido de una sola dirección pues, incluso en los momentos en que la institución militar haya podido ser más ignorada, los soldados se han mantenido unidos a sus conciudadanos, de los que proceden, y a los que sirven, apoyándoles en las situaciones más difíciles. Numerosos ejemplos dan testimonio del largo historial de servicio de los Ejércitos a la ciudadanía. Para corroborar esa afirmación basta citar casos como el del apoyo militar en las inundaciones que sufrió Valencia en 1957; el de la Operación “Alazán”, ejecutada en 1981 en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo etarra, impermeabilizando la frontera franco-española; el de la Operación “Centinela Gallego” en la que, desde hace años, unidades del Ejército de Tierra vigilan los montes de Galicia para prevenir incendios forestales; el de la lucha contra la extensión del camalote en el Río Guadiana; o el del tendido de puentes móviles en numerosas localidades del territorio nacional, como Montblanc, para restaurar las comunicaciones después de que fenómenos meteorológicos violentos las hubieran interrumpido.

En esta ocasión, ha sido la declaración del estado de alarma la que ha traído a las Fuerzas Armadas a la primera línea de la atención del público. Por lo novedoso de esta intervención, parece conveniente, en este punto, hacer una referencia al fundamento que sostiene la decisión de empleo del instrumento militar, y dar a conocer qué puede esperarse y no de la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones.

La pandemia de coronavirus muestra bien a las claras la realidad de que los desafíos de seguridad a los que deben enfrentarse las sociedades modernas necesitan de una respuesta multidisciplinar, cooperativa, en la que participen todas las fuerzas de la sociedad aportando sus capacidades peculiares para producir la sinergia que la solución de una crisis demanda. Las Fuerzas Armadas no pueden permanecer ajenas a ese esfuerzo, y deben actuar en pie de igualdad con otros actores, públicos y privados. A veces, cuando la crisis sea de naturaleza militar, lo harán liderando el esfuerzo; otras, les corresponderá asumir una función de apoyo a otros agentes, que llevarán a cabo sin buscar ningún tipo de protagonismo.

En el caso concreto de esta crisis, la contribución de las Fuerzas Armadas al esfuerzo desplegando medios responde, no meramente a una intención de plasmar gráficamente esta realidad, sino también al reconocimiento de que la crisis va a ser larga, de que va a demandar el concurso de todos, y de que la solución hace necesaria la contribución de medios más allá de los ordinarios.

La misión principal de las Fuerzas Armadas es la defensa militar de España contra amenazas exteriores. De esta misión se derivan su organización, su preparación, sus dimensiones, y el equipo y armamento que las dota, optimizados, dentro de las posibilidades de los recursos humanos y materiales de la Nación, y de acuerdo con la voluntad de los españoles, para responder a las exigencias de esta misión, que constituye su verdadera razón de ser [1].

Lo anterior no obsta para que los Ejércitos puedan y deban cumplir otras misiones, que ejecutarán dentro de lo que sus capacidades les permitan. De hecho. desde el punto de vista legal, la participación militar en la crisis del coronavirus es razonable si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, una de las misiones de los Ejércitos es la de “preservar, junto con las instituciones el Estado y las Administraciones Públicas, la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente” [2].

El Real Decreto de declaración del estado de alarma no ofrece dudas respecto de la intención del legislador de involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de la crisis pues constituye, en su Artículo 4, a la Ministra de Defensa como una de las autoridades competentes delegadas por el Presidente del Gobierno para la gestión coordinada de la misma, y porque faculta a dichas autoridades, específica y explícitamente, para requerir la actuación de las Fuerzas Armadas en cometidos que garanticen el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el decreto [3].

En virtud de lo previsto en la Ley de la Carrera Militar, al declararse el estado de alarma, los miembros de las Fuerzas Armadas son investidos como “agentes de la autoridad” en lo que se refiere a los cometidos previstos en el decreto de declaración, lo que les acerca a funciones de tipo policial. Concretamente, y de acuerdo con el Artículo 5.2. del decreto, esta condición les faculta para “practicar comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas”. Para ello, “podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”.

Definido el marco legal de actuación, debe también considerarse que el empleo de las Fuerzas Armadas requiere una mínima familiarización con la organización militar, así como con sus capacidades y limitaciones. Si bien es cierto que las FAS ofrecen una amplia gama de posibilidades de actuación, es preciso ser consciente de que hay cometidos para los que no están capacitados, y de que el uso de estas capacidades debe atenerse a sus posibilidades y procedimientos específicos de empleo.

Esta realidad, junto con la imperiosa necesidad de que el empleo de medios militares se haga de una forma coordinada con todos los actores involucrados en la resolución de la crisis, justifica la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) –quien, además, es el asesor del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa en materia operativa– en el Comité se Situación que el Real Decreto de declaración del estado de alarma ha constituido en apoyo al Gobierno.

La primera y más importante capacidad con la que la institución militar contribuye a la resolución de la crisis es la que reside en las personas que en ella sirven de uniforme. Las Fuerzas Armadas ponen a disposición de la Nación, no sólo la potencia que le da el número de sus miembros sino, por encima de ello, la fuerza imponderable de sus valores, puestos al servicio del bien común: la entrega generosa, el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, el sentido del deber, y tantos otros que tan necesarios se revelan en momentos como este, y que hace que puedan confiarse a las FAS aquellas misiones que entrañen más riesgo y fatiga, en la seguridad de que estas harán lo posible por cumplirlas.

En el terreno de lo no cuantificable, entra también la nada despreciable capacidad de planeamiento de operaciones que las Fuerzas Armadas tienen a todos los niveles, desde el estratégico hasta el táctico, pasando por el operacional. Los Estados Mayores de los tres Ejércitos, y los de sus unidades subordinadas, atesoran en este sentido un enorme potencial de organización, coordinación y planificación de operaciones complejas que resulta, si se recurre a él, de gran utilidad.

La diversidad y versatilidad de una gran parte de los medios materiales de las Fuerzas Armadas las hace particularmente útiles en circunstancias como la actual. Entre el catálogo de posibilidades se cuentan algunas tan variadas como el transporte, tanto de personal como equipo, suministros, mercancía, material, o cualquier artículo urgente o de primera necesidad, a cualquier distancia y por vía aérea, marítima, o terrestre, especialmente si ha de hacerse a lugares remotos o difícilmente accesibles; el apoyo a la construcción de alojamientos, hospitales, o a cualquier otra instalación con los medios de castrametación de los Ingenieros del Ejército de Tierra, quienes también pueden llevar a cabo trabajos especializados para mejorar las comunicaciones, o para asegurar el suministro de agua, electricidad, u otro servicio; el apoyo sanitario y epidemiológico a la población civil con personal especializado –tanto médicos como enfermeros–; la asistencia en la distribución e, incluso, confección de alimentos para grandes colectivos; la ejecución de tareas de seguridad y protección a instalaciones esenciales o consideradas especialmente sensibles, como centrales de producción y distribución de energía; la vigilancia y control del cumplimiento de los términos del estado de alarma por tierra, mar, y aire, sea con personal, o con medios convencionales o remotamente tripulados; el apoyo a operaciones de desinfección de grandes superficies; la producción de medicamentos o medios de protección sanitaria; el apoyo en comunicaciones; la prestación de servicios esenciales como el control del espacio aéreo, o el transporte público interurbano o en el interior de las principales ciudades; etc. La lista podría extenderse casi ad infinitum.

La constatación de la enorme cantidad de apoyos posibles, junto con la propia magnitud de la pandemia, y la consideración del hecho de que las capacidades militares están dimensionadas para satisfacer las necesidades derivadas de los escenarios operativos más probables, y no para un escenario de apoyo masivo como el que ahora confrontamos, sugieren que, en este caso, las necesidades superan ampliamente las posibilidades de las Fuerzas Armadas y que, sin una planificación correcta, la institución podría verse consumida totalmente en el desarrollo de estas nobles tareas.

Lo anterior sería muy loable, pero anclaría toda la capacidad de Defensa Nacional en un cometido distinto al de la defensa militar de España, incapacitando a los Ejércitos para hacer frente a los cometidos que, es razonable argumentar, constituyen la razón de ser de los Ejércitos, y que deben seguir atendidos, incluso en medio de una pandemia. Más allá de ello, también serían incapaces de sostener los esfuerzos operativos que el Gobierno ha decido que las Fuerzas Armadas lleven a cabo en el exterior, algunos de los cuales podrían verse reconsiderados.

Las limitaciones anteriores aconsejan dosificar el esfuerzo que se pida a las FAS –también porque deben de sostenerlo en un período de tiempo que se antoja largo–, que debe prestarse con un criterio selectivo, actuando las Fuerzas Armadas en aplicación del principio de subsidiariedad, cuando no haya agencias civiles, públicas y privadas, capaces de prestar el apoyo, o cuando éste revista un carácter de riesgo, peligrosidad, o penosidad que aconseje el empleo de recursos militares.

A excepción de la UME, las Fuerzas Armadas no están equipadas, organizadas, ni entrenadas, específicamente, para el tipo de cometidos propios de una emergencia como la actual. En algunos casos, las capacidades militares son de aplicación directa en una situación como la del coronavirus. En otros, sin embargo, la prestación del apoyo no puede ser inmediata y requiere un período mínimo de adaptación, reprogramación, y adiestramiento que garantice la aplicación de las capacidades militares de una forma adecuada a la naturaleza de un entorno operativo con el que el soldado puede no estar familiarizado. Por poner un ejemplo, no es conveniente emplear, sin más, una unidad adiestrada para el combate de alta intensidad en cometidos de apoyo en emergencia o humanitario sin antes haber efectuado esa transición [4].

En ese tiempo de adaptación, es necesario siempre incluir el tiempo de respuesta con que deben contar las unidades entre misiones para recuperarse, reorganizarse, mantener el material en condiciones operativas. completar los recursos consumidos, planear la nueva misión, desplazarse entre escenarios de empleo, etc. Aunque estén en una situación de alta disponibilidad y su tiempo de respuesta se reduzca al mínimo, éste nunca será igual a cero si ya han sido empleadas.

El empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de cometidos ha de hacerse siempre con un criterio de estricta temporalidad. Si esto no sucede así y los Ejércitos se perpetúan en sus misiones de apoyo a la población civil, cabe la posibilidad de que estos vayan expandiendo progresivamente sus cometidos, atrofiando el desarrollo de agencias civiles que pudieran y debieran realizarlos preferentemente, y convirtiéndose en su competidor; de que puedan, de paso, llegar a desatender sus cometidos fundamentales –hasta el punto de reorganizarse, equiparse, y adiestrarse únicamente para su dimensión de apoyo civil–; y de que comprometan la neutralidad y el carácter de servidores desinteresados que los ciudadanos demandan de sus Fuerzas Armadas y que tanto aprecian de ellas. En cuanto la situación lo permita, las Fuerzas Armadas, a excepción de la UME, se entiende, deben regresar a su marco habitual de actuación.

Ese momento aún no ha llegado. El final de la crisis aún no se vislumbra, y los españoles debemos estar preparados para una larga batalla contra el COVID 19. En esta lucha, los ciudadanos pueden estar convencidos de que sus Fuerzas Armadas, y todos los que las componen, estarán a su lado, atendiendo a sus necesidades, compartiendo las mismas penalidades, participando de su duelo. Cuando el virus haya sido vencido, se alegrarán con ellos y, en silencio, volverán con naturalidad a sus cometidos, sin esperar un aplauso, con la íntima satisfacción de haber cumplido con su deber sirviendo a sus compatriotas.

* General de Brigada (R)

[1] Excepción a esto es la UME, unidad especialmente organizada para llevar a cabo cometidos en apoyo a la población civil.

[2] Una cuestión al margen de este trabajo, y que sería objeto de un análisis más profundo, es la de que la citada Ley Orgánica 5/2005 introduce un cambio, ampliándolas, de las misiones constitucionales que el Artículo 8 de la Carta Magna impone a las Fuerzas Armadas.

[3] Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

[4] Piénsese, por ejemplo, en las diferencias existentes entre prestar un servicio de protección de instalaciones en Zona de Operaciones, en un ambiente que puede ser hostil, y que está sujeto a unas ciertas Reglas de Enfrentamiento (ROE), y prestarlo en una central nuclear en Territorio Nacional en una circunstancia como la actual. Como es fácilmente comprensible, la respuesta no puede ser la misma, y emplear en lo segundo a un individuo entrenado para lo primero, demanda una cierta adaptación.

Uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza pierde vigencia entre el fin de la “década oro” y el comienzo de la “segunda década perdida”

Las llamadas Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) –entrega de dinero a familias desfavorecidas con el compromiso de escolarización, revisiones médicas u otros básicos requerimientos que, junto a mejorar los ingresos de los hogares, buscaban promover las opciones de la generación más joven– han ayudado en las últimas dos décadas a aumentar notablemente la clase media en Latinoamérica. Pero una vez sobrepasado el nivel de subsistencia, recientemente los ciudadanos comenzaron a reclamar una mejora de servicios, como la enseñanza, la sanidad o los transportes –así se vio en las protestas de meses pasados en la región–, algo a lo que las TMC ya no daban respuesta. Cuando los países pensaban en readaptar sus políticas, respondiendo a ese cambio de perspectiva, la crisis provocada por el Covid-19 amenaza con arrojar de nuevo a millones de personas en la pobreza, de manera que las transferencias monetarias vuelven a ser necesarias, esta vez no condicionadas.

![Beneficiarios de Bolsa Família de Brasil, uno de los pioneros programas de transferencias monetarias condicionadas [Gob. de Brasil] Beneficiarios de Bolsa Família de Brasil, uno de los pioneros programas de transferencias monetarias condicionadas [Gob. de Brasil]](/documents/10174/16849987/transferencias-monetarias-blog.jpg)

▲ Beneficiarios de Bolsa Família de Brasil, uno de los pioneros programas de transferencias monetarias condicionadas [Gob. de Brasil]

ARTÍCULO / María Gabriela Fajardo

Los primeros programas de Trasferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en América Latina, región pionera en la puesta en marcha de este instrumento, se desarrollaron a mediados de la década de 1990 en Brasil y México con la intención de “transformar y detener la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades humanas en las familias más vulnerables”, como dijo un informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas). Las TMC se diseñaron para brindar apoyo a familias en situación de pobreza o pobreza extrema con hijos menores de edad. La entrega de esas ayudas monetarias (también no monetarias) se realizaban siempre y cuando las familias cumplieran con condiciones básicas de salud, educación y nutrición de los menores.

La implementación de las TMC se expandió rápidamente por toda la región. En 1997, solo cuatro países contaban con alguno de estos programas: Brasil (Bolsa Escola), Ecuador (Bono Solidario), Honduras (Programa de Asignación Familiar) y México (Progresa). Una década después, casi todos los países latinoamericanos habían adaptado la iniciativa.

Si bien en ciertos casos esta herramienta ha sido controvertida, dado que algunos gobiernos la han podido utilizar como “instrumento de política social y se discute su focalización como una estrategia de abordaje de acciones que deben operar bajo presupuestos restringidos”, según advierte el mencionado informe de la Cepal, lo cierto es que se considera que las TMC han contribuido al progreso socioeconómico de la región. Así lo señalaba recientemente Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). “En los últimos 15 años”, dijo, atribuyendo parte del mérito a las TMC, “se han hecho avances importantes en el tema de abatimiento de la pobreza y de reducción de la mala distribución del ingreso. De esta manera, es probable que Latinoamérica sea la región donde se ve la mayor mejora en la distribución del ingreso”.

Entre 2002 y 2014, tiempo conocido en Latinoamérica como la “década de oro“ (consecuencia del boom de las materias primas), la tasa de pobreza en la región se redujo del 45,4% al 27,8%, de modo que 66 millones de personas superaron esa situación, de acuerdo con el Panorama Social de América Latina 2019 publicado por la Cepal. Adicionalmente, la tasa de pobreza extrema disminuyó de un 12,2% a un 7,8%. No obstante, desde 2015, el nivel de pobreza y pobreza extrema comenzó a aumentar, patrón que ha continuado desde entonces, aunque de modo moderado. Para 2019 la Cepal pronosticó un incremento de la pobreza y pobreza extrema hasta tasas del 30,8% y del 11,5%, respectivamente, de forma que 27 millones más de personas volvieron a situaciones de pobreza en comparación con 2014.

El reto: de la pobreza extrema, a la clase media

Esa ligera reversión indica que muchos que en esa “década de oro” accedieron a la clase media, convirtiendo a ese sector de la población por primera vez en mayoritario, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, esas personas han visto cómo, superada su previa situación de supervivencia, sus expectativas de subsiguiente progreso y de acceso a mejores servicios por parte del Estado no se han visto atendidas. El nuevo reto de muchos países era hacer que las políticas públicas giraran en torno a otros factores que permitieran la consolidación de dichas personas en la clase media. Esa desatención generó un descontento que contribuyó a las grandes protestas vividas en varios países latinoamericanos a finales de 2019.

Las mayores demandas de una población en mejores condiciones hicieron más evidentes las deficiencias estructurales. “Las carencias estructurales de la región se han vuelto más patentes y su solución es parte de las demandas de amplios grupos sociales, en particular de las nuevas generaciones”, según el informe Panorama Social. En concreto, la Cepal alertaba sobre “el acceso segmentado a servicios públicos y culturales de calidad”.

En palabras de Werner, “el haber logrado una reducción tan importante en el abatimiento de la pobreza también hace que se genere un reto importante para los hacedores de política en América Latina, ya que el diseño de las políticas sociales tiene que orientarse a atender otros factores, no al abatimiento de la pobreza extrema. No es que nos tengamos que olvidar de eso, pero claramente el reto ahora es enfocarse también en atender aquellos segmentos de la población que ya no están en la pobreza, que son clase media”. Después de subrayar la precariedad de ese gran grupo de población que ha ascendido en la escala social, el responsable del FMI para el Hemisferio Occidental indicaba que “claramente los instrumentos para atender esta vulnerabilidad son diferentes a los esquemas de transferencias condicionadas que se implementaron en el pasado”, y citaba específicamente el acceso a una educación y una salud de calidad.

Pero los Estados la han afrontado sin fuelle presupuestario la necesidad de ese cambio de paradigma. Es evidente la poca capacidad de reacción estatal para suplir las nuevas necesidades de la población vulnerable afectada por los bajos niveles educativos, las pocas oportunidades de trabajo y ineficiencia del sistema pensional.

Los países se han encontrado con que el crecimiento económico, que entre 2000 y 2013 rondó conjuntamente en torno al 2%, desde 2014 se ha ido debilitando. Así, el PIB real per cápita en la región ha disminuido un 0,6% anual. Las causas de esta disminución en el crecimiento económico se pueden clasificar en dos factores, como ha explicado Werner. En primer lugar, las causas estructurales han inhibido el crecimiento potencial debido a “la escasez de inversión, el lento aumento de la productividad, un clima no apto para los negocios, la baja calidad de la infraestructura y la educación”. En segundo lugar, dentro de las causas cíclicas, destaca el escaso crecimiento económico mundial y el bajo precio de las materias primas; también han afectado la incertidumbre de grandes economías regionales como Brasil y México, los parones económicos repentinos de economías estresadas como Argentina y Ecuador, y las tensiones sociales que tuvieron lugar en el ultimo trimestre del 2019.

Coronavirus

La emergencia de la pandemia de Covid-19 ha venido a empeorar las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, zona para la que el informe de abril de 2020 prevé una caída del 5,2% del PIB en este año. Aunque el FMI estima una recuperación del 3,4% en 2021, esta no será suficiente para alejar el temor a una nueva “década perdida”. En su intervención más reciente para comentar estos datos, Werner advirtió que entre 2015 y 2025 el PIB per cápita “quedará plano”.

Para hacer frente a esta nueva situación, socialmente agravada por la crisis sanitaria y el padecimiento de tanta gente, los gobiernos están recurrido a transferencias monetarias directas, no ya condicionadas, a lo hogares vulnerables. De alguna manera, se vuelve a un estadio de necesidad incluso previo, anterior al momento en que se extendieron las TMC. Se vuelve a la urgencia de la década de 1980, conocida en Latinoamérica como la década perdida, en la que los países tuvieron que aplicar medidas de choque para salir de una grave crisis de deuda pública.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, cree que aún es pronto para hablar de segunda década perdida, pero coincide en que el momento conduce a programas de transferencias no condicionadas. “La gran pregunta es si todo lo que conseguimos en los últimos 15 años en términos de reducción de pobreza y pobreza extrema, con la incorporación de algunos latinoamericanos a las clases medias, se va a perder o si por el contrario la capacidad de los sistemas sociales y todo el impulso de los gobiernos de aumentar la deuda y el gasto público logra amortiguar los efectos”, afirma Moreno. Todos los países “están fortaleciendo los programas de transferencias que se desarrollaron hace ya casi dos décadas, y que han tenido muchísimo éxito”, si bien “en este caso no van a ser condicionadas, para preservar el ingreso de muchas familias”.

Apart from China, Italy has received aid from Russia and Cuba, making a risky geopolitical move in the European context

The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States, which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus. Italy has taken aid send by Beijing, Moscow and Havana, shaking the geopolitical understandings of the EU´s foreign policy.

![Russia's aid arrived in Italy in the middle of the pandemic crisis [Russian Defense Ministry] Russia's aid arrived in Italy in the middle of the pandemic crisis [Russian Defense Ministry]](/documents/10174/16849987/coronavirus-italia-blog.jpg)

▲ Russia's aid arrived in Italy in the middle of the pandemic crisis [Russian Defense Ministry]

ARTICLE / Matilde Romito

The World Health Organisation (WHO) declared Corona Virus (Covid-19) a pandemic on the 11th of March, 2020. The fast widespread of the virus pushed numerous countries around the world and especially in Europe where there is the highest number of confirmed cases, to call for a lockdown. This extreme measure not only is leading the EU and the entire world towards an unprecedented economic crisis, but it is also redefining geopolitics and the system of alliances we were used to.

The pandemic. On January 30, 2020, the World Health Organisation (WHO) declared the first outbreak of novel coronavirus a ‘public health emergency of international concern’. In mid-February, numerous cases of corona virus began to be reported in northern Italy and in several European countries. Initially, the spread of the virus mainly hit Italy, which reported the biggest number of cases among the EU states. In March, Italy started with the implementation of social-distancing measures and the consequent lockdown of the country, followed by Spain, France and other European countries. On March 11, 2020, the WHO declared covid-19 a global pandemic. Currently, Europe is the region of the world with the highest number of confirmed cases. According to the WHO, on April 6, Europe reached 621,407 cases compared to the 352,600 cases in America and the 112,524 in Western Asia.

The global lockdown. At first, several major airlines suspended their flights from and to China, in order to avoid further contaminations. Now, the majority of flights in Europe and in other regions have been cancelled. The biggest areas of world are under lockdown and the economic consequences of this are becoming more and more evident. A forced social distancing seems to be the only way to contain the spread of the virus and the closing of national borders is currently at the center of states' policies to combat the virus. However, some European countries, such as Sweden, do not seem to agree on this.

Lack of solidarity

We are assisting to a global situation of 'everybody for oneself,' and this has become highly evident within the EU itself. Individual countries within the Union have shown high levels of egoism on different occasions. The North-South divide within the EU is clearer than ever, particularly between the Netherlands and Austria on the one side, and Italy, Spain, France and Greece on the other side. The former group of countries is asking for compromise and conditions to lend money to the most afflicted ones for countering the crisis, while the latter group is asking the EU to share the debts accumulated in order to save European economies (eurobonds).

The different spread-intensity of the virus in different European countries has shown more than once the fragility of the Union, which demonstrated to be led by the arrogance of the rich. On different occasions European leaders have shown a lack of European identity, solidarity and common vision. For instance, at the beginning of the crisis France and Germany attempted to 'cover with the European flag' medical products directed to Italy, by declaring them 'European products', trying to compensate the initial inaction of the EU. Another example, could be the seizure by the Czech Republic of 110,000 Chinese masks and thousands of breathing supports, which were destined to Italy (March the 21st). Moreover, the lack of unity also came from an unjustified action of protectionism undertaken by Poland, which closed its market to agricultural products coming from Italy on March 18, despite it was already known that the virus could not be spread through such products.

Nevertheless, there are some good and unexpected examples of solidarity. For instance, a good lesson on European solidarity came from the small state of Albania. The Albanian prime minister Edi Rama taught European leaders what it means to be part of the EU by sending a medical unit to the Italian region of Lombardy, despite the numerous difficulties Albania is facing, thus showing that the fight against the virus has no nationality and it cannot leave room for egoistic calculations. Moreover, more recently Germany has accepted to receive and take care of numerous patients coming from Italy, where the majority of health infrastructures are saturated.

Overall, little comprehension and solidarity has been shown between European member states, thus being criticised by the European Commission president, Ursula Von Der Leyen.

Geopolitical tensions

The EU is going through numerous changes in the relations between its members. The closing up of individual countries poses a big challenge to the EU itself, which is founded on freedom of movement of people and goods.

Currently, sending masks and medicines seems to have become the main means for countries to exert influence in global affairs. The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States (US), which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus, like Italy and Spain. After having seen its hegemonic position in Europe under threat, the US decided to send monetary help to some European countries, such as 100 million dollars to Italy, in order to help in countering the emergency.

At the end, the EU seems to start standing all together. But, did the European countries take action on time? Generally, countries, like human beings, are more likely to remember one bad impression better than numerous good ones. Therefore, are countries like Italy going to 'forgive' the EU and its initial inactivity? Or are they going to fall back on countries like Russia and China, which have shown their solidarity since the beginning?

Furthermore, did the EU take action because of an inherent identity and solidarity? Or was it just a counteraction to the Chinese and Russian help? It seemed that specifically Germany's mobilisation followed the exhortation of the former president of the European Central Bank (ECB), Mario Draghi. He accused Germany and other countries of taking advantage of the virus for imposing a 'conditionality' to the countries that were asking for help. Moreover, in an interview on the Financial Times he called for an exceptional investment in the economies and for a guarantee of the debts, in order to jointly face the crisis, because no country can face this unprecedented threat alone. Now, anti-virus economic action turned into a matter of urgency for Europe and the European Commission is working on a common European response to the crisis.

Future perspectives

Probably, after the end of the virus spread, the world will assist to important changes in the global dynamics of alliances. Russia and China will most likely have one or more European allies to advance their interests in the EU. On the one side, this could lead to a further weakening of the EU governance and to the re-emergence of nationalism on states' behaviour within the Union. And on the other side, it could lead to the development of further mechanisms of cooperation among the EU members, which will go beyond the eurobonds and will probably extend to the sanitary dimension.

To preserve its unity, the European political-economic-cultural area will need to be strengthened, by fighting inequalities with a new model of solidarity. Its future prosperity will most likely depend on its internal market.

Nevertheless, for now the only thing we can be sure about is that the first impression on the EU was very bad and that this situation is going to lead all of us towards an unprecedented economic crisis, which most probably will redefine the political relationships between the world's biggest regions.

![Members of the Blue Helmets in their deployment in Mali [MINUSMA] Members of the Blue Helmets in their deployment in Mali [MINUSMA]](/documents/10174/16849987/minusma-blog.jpg)

▲ Members of the Blue Helmets in their deployment in Mali [MINUSMA]

April 20, 2020

ESSAY / Ignacio Yárnoz

INTRODUCTION

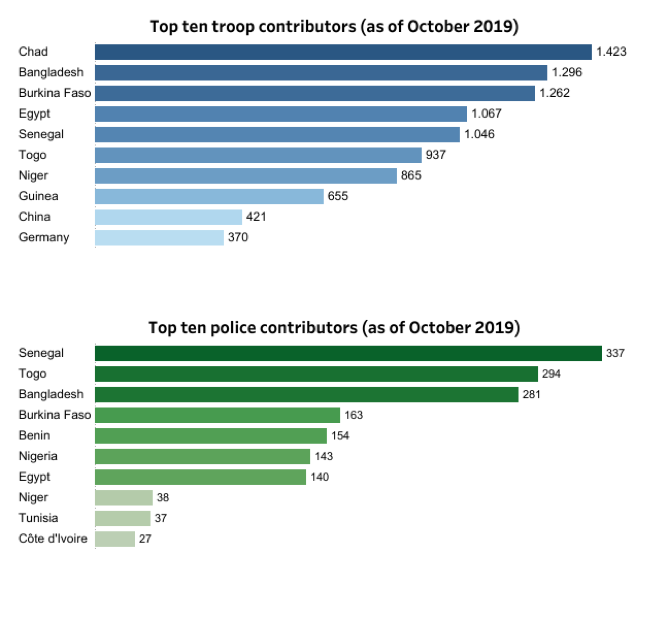

It has been 72 years since the first United Nations peacekeeping operation was deployed in Israel/Palestine to supervise the ceasefire agreement between Israel and his Arab neighbours. Since then, more than 70 peacekeeping operations have been deployed by the UN all over the world, though with special attention to the Middle East and Africa. Over these more than 70 years, hundreds of thousands of military personnel from more than 120 countries have participated in UN peacekeeping operations. Nowadays, there are 13 UN peacekeeping operations deployed in the world, seven of which are located in African countries supported by a total of 83,436 thousand troops (around 80 percent of all UN peacekeepers deployed around the world) and thousands of civilians. The largest missions in terms of number of troops and ambitious objectives are those in the Democratic Republic of Congo (20,039 troops), South Sudan (19,360 troops), and Mali (15,162 troops)[1].

Peacekeepers in Africa, as in other regions, are given broad and ambitious mandates by the Security Council which include civilian protection, counterterrorism, and counterinsurgency operations or protection of humanitarian relief aid. However, these objectives must go hand by hand with the core UN peacekeepers principles, which are consent by the belligerent parties, impartiality (not neutrality) and the only use of force in case of self-defence[2].

Although peace operations can be important for maintaining stability and safeguarding democratic transitions, multilateral institutions such as UN face challenges related to country contributions, training, a very hostile environment and relations with host governments. It is often stated that these missions have failed largely because they were deployed in a context of ongoing wars where the belligerents themselves did not want to stop fighting or preying on civilians and yet have to manage to protect many civilians and reduce some of the worst consequences of civil war.

In addition, UN peacekeepers are believed to be deployed in the most recent missions to war zones where not all the main parties have consented. There is also mounting international pressure for peacekeepers to play a more robust role in protecting civilians. Despite the principle of impartiality, UN peacekeepers have been tasked with offensive operations against designated enemy combatants. Contemporary mandates have often blurred the lines separating peacekeeping, stabilization, counterinsurgency, counterterrorism, atrocity prevention, and state-building.