Breadcrumb

Blogs

El recelo geopolítico acerca de supuestos intereses exteriores no debiera distraer a los países beneficiarios de aplicar un aprovechamiento sostenible

El Acuífero Guaraní ha dado lugar a una literatura más política que científica en Sudamérica, en la que se denuncia el supuesto interés de grandes potencias (antes Estados Unidos, ahora China) de arrebatar el agua que naturalmente les pertenece a los países de la región. Son cruzadas que muchas veces distraen de un hecho más incontestable: el riesgo no viene tanto del exterior, como de las prácticas incontroladas y la falta de clara legislación en los propios países del acuífero. Este artículo repasa los resultados de algunos recientes estudios sobre las características y el estado del Acuífero Guaraní.

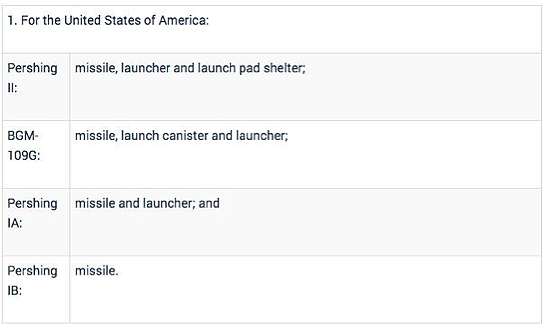

▲ Fuente: UC Irvine/NASA/JPL-Caltech

ARTÍCULO / Albert Vidal

Alrededor de un tercio de los grandes acuíferos subterráneos están en una situación crítica. La técnica actual no nos permite predecir con exactitud cuánta agua nos queda en el planeta, y precisamente por esa incertidumbre, una extracción acelerada del agua subterránea es un riesgo demasiado grande que no vale la pena correr.

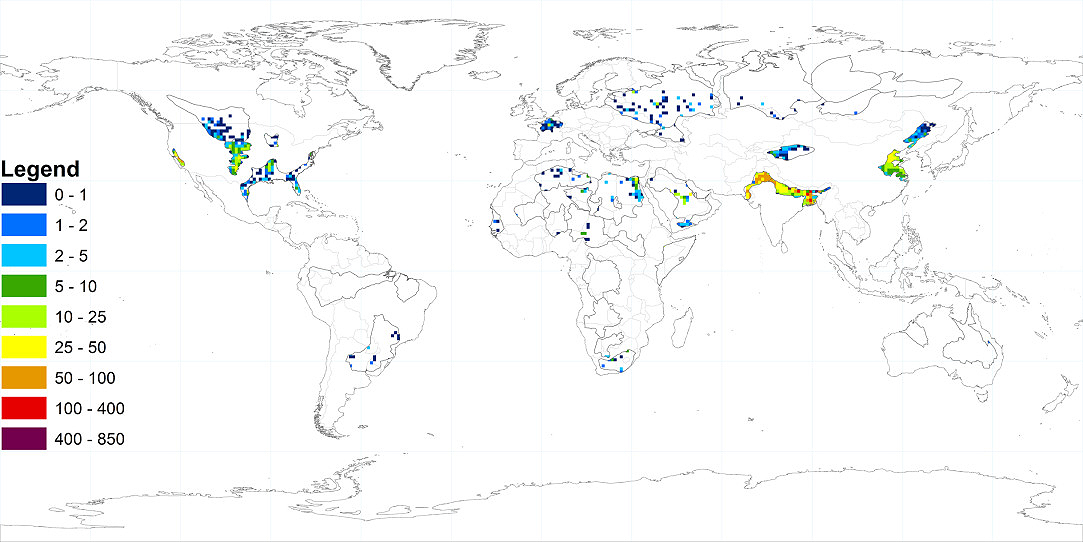

En el mapa superior se nos muestran los 37 mayores acuíferos del mundo, que han sido estudiados por una misión satelital de la NASA conocida como Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). Esta misión ha intentado medir los niveles de agua en los acuíferos, para de esta forma comprobar el estrés hídrico al que están sometidos, así como su nivel de renovación. De estos, hay 21 cuya extracción no es sostenible, y están perdiendo agua muy rápidamente. Entre estos hay 13 cuya situación es especialmente crítica (rojo más oscuro), y amenaza a la seguridad hídrica regional. Hay otros 16 acuíferos que disfrutan de una recarga suficiente como para no perder agua o incluso ganar; estos están marcados en azul.

Esta investigación de la NASA, cuyos resultados analiza un estudio de Water Resources Research, divide el estrés hídrico de los acuíferos en 4 tipos distintos, de mayor a menor intensidad: estrés extremo, estrés variable, estrés variable dominado por el hombre y ausencia de estrés. Veamos ahora otro mapa, recogido en ese estudio, en el que se muestra la distribución espacial de la extracción de agua subterránea en el mundo:

|

Fuente: Water Resouces Research |

El color de los puntos indica la intensidad de la extracción, medida con milímetros anuales. Así, esta estadística muestra la suma de extracciones para uso industrial, agrícola y doméstico. A primera vista, se aprecia que los países que sufren una extracción más acelerada son India, Pakistán, China, Egipto y Estados Unidos. En el caso del Acuífero Guaraní, los puntos de extracción se sitúan en territorio paraguayo y cerca de Sao Paulo, con una extracción de entre 0 y 5 milímetros anuales.

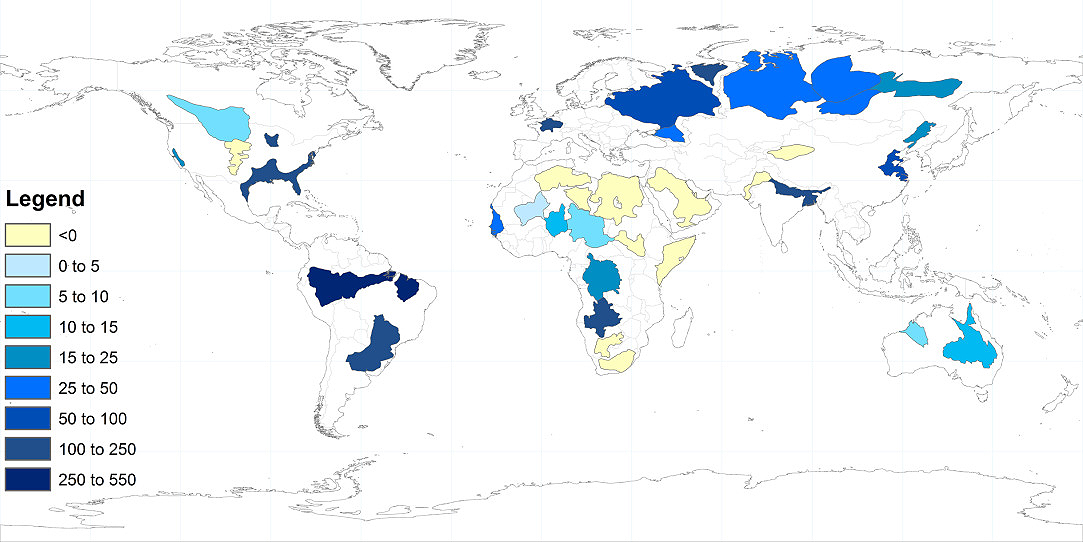

La investigación ha producido otros mapas que podrán sernos de ayuda para comprender más a fondo la problemática. En este caso, el siguiente mapa nos muestra un promedio de la recarga anual de los acuíferos en el mundo.

|

Fuente: Water Resouces Research |

El color amarillo representa una recarga negativa, es decir, son sistemas que están perdiendo agua. El color azul, en cambio, marca aquellos acuíferos que tienen una recarga positiva (mayor recarga a mayor intensidad del azul). El acuífero Guaraní, en concreto, tiene una recarga de 225 milímetros anuales.

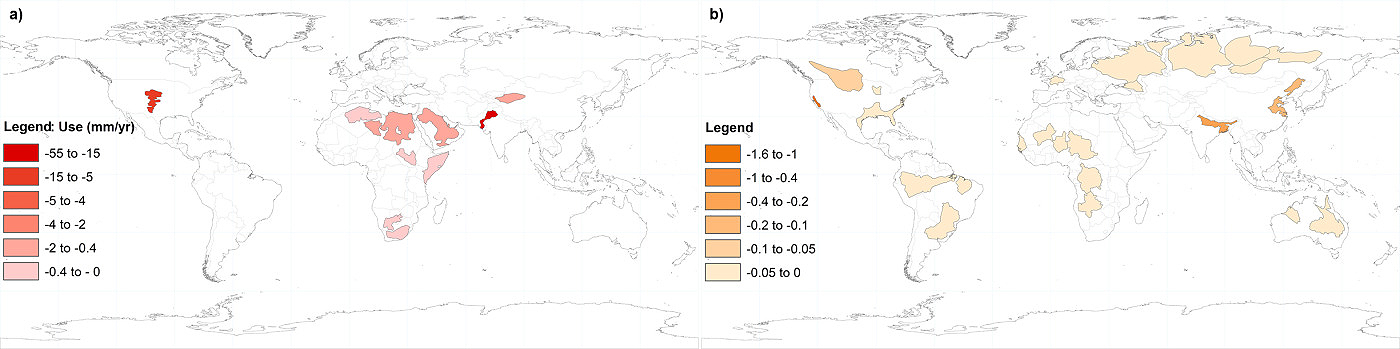

Por último, veremos dos mapas referido al estrés hídrico de los acuíferos.

|

Fuente: Water Resouces Research |

Los países que aparecen aquí arriba (a) sufren un estrés hídrico extremo, esto es, la recarga natural es negativa, y además hay un intenso uso humano. Esto afecta especialmente al continente africano, a Estados Unidos, a Oriente Medio y al corazón de Asia.

Aquí se nos muestran (b) aquellos acuíferos con un nivel de estrés variable. Esto significa que tienen una recarga natural positiva, pero al mismo tiempo existe un uso humano que podría llegar a ser perjudicial. El Acuífero Guaraní se enmarca en este último grupo.

El Acuífero Guaraní

Haciendo referencia a una famosa frase de un discurso de Franklin D. Roosevelt –“un gran poder conlleva una gran responsabilidad”– podemos decir que los países que gozan del acceso al Sistema Acuífero Guaraní (SAG), deben asumir la responsabilidad que conlleva haber sido dotados de ese importante recurso natural. Saben que, muchas veces, dichas riquezas traen competición, malestar e incluso problemas tales como la inestabilidad interna y tensiones entre algunas grandes empresas y gobiernos.

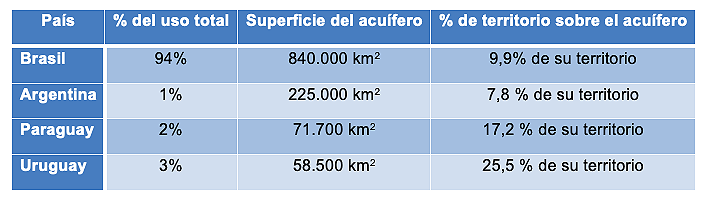

El SAG es un acuífero transfronterizo que se extiende por debajo de la superficie a través de 1,2 millones de km2, entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Según las investigaciones más recientes, esta es la tercera mayor reserva de agua subterránea del mundo según extensión superficial, y contiene alrededor de 45.000 km3. La poca capacidad de recarga es el problema más común en los acuíferos de nuestro planeta, ya que esta no suele ser suficiente para cubrir la cantidad extraída, poniendo así en riesgo su aprovechamiento sostenible. Este sistema es especialmente importante por su grandísima capacidad de renovación (entre 160 y 250 km3 al año), que tiene lugar gracias a las abundantes lluvias que lo alimentan.

Desafíos que plantea

Empecemos, pues, con una breve contextualización histórica. Ha habido diversos momentos que nos ayudarán a comprender el estado actual de los intereses y retos alrededor del SAG. En 1969 se firmó el Tratado de la Cuenca de La Plata, para realizar una serie de estudios sobre la cuenca hidrológica del Plata (que engloba al Acuífero Guaraní). Tres décadas después, en 2001 se ratificó el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del Mercosur, en el que se destacó la importancia del medio ambiente y se propuso la creación de un marco jurídico para conservarlo. Entre 2003 y 2009 se desarrolló el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (PSAG) gracias al impulso de los cuatro países de la cuenca del Río de la Plata, para preparar un marco de gestión del SAG con criterios de sostenibilidad ambiental (y para anticipar problemas futuros). Finalmente, en 2010, se firmó el Tratado de San Juan; un tratado de cooperación mucho más amplio, pero que no fue ratificado por todos los estados parte. También conocido como Acuerdo del Acuífero Guaraní, fue influido por muchos organismos supranacionales y compañías transnacionales. Entonces, cabe la pregunta, ¿dónde están los problemas?

|

Fuente: Elaboración propia a partir de varios estudios |

Pues bien, en primer lugar, Argentina y Uruguay ratificaron el Acuerdo del Acuífero Guaraní en 2012, en el que se preveían una serie de restricciones a la extracción del agua, para gestionar los recursos del acuífero de una manera más sostenible. Lo que ocurrió es que ni Brasil ni Paraguay lo ratificaron en ese entonces y, sus firmas son necesarias para que el acuerdo entre en vigencia. Sorprendentemente, Paraguay dio un paso adelante en 2018 y ratificó el acuerdo, dando signos de querer una mayor cooperación. Brasil depende muchísimo del agua extraída del SAG (especialmente sus provincias sureñas), por lo que quiere renegociar el Acuerdo del Acuífero Guaraní, para obtener condiciones más favorables.

Claro que Brasil no es el único que tiene problemas con la situación actual. Paraguay, por ejemplo, no ratificó el acuerdo hasta 2018, alegando una violación de la soberanía nacional (algo totalmente comprensible, si tomamos en cuenta que Paraguay posee el área de recarga del acuífero con mayor extensión). Como ejemplo de todo esto, Miguel Giraut, del Ministerio de Minas y Energía de Argentina, comentó en 2016 que la coordinación era inexistente.

Además de estas tensiones regionales, existen otro tipo de problemas relacionados con las interferencias de potencias exteriores, organizaciones internacionales y corporaciones transnacionales. De nuevo, una reserva como el SAG es especialmente atractiva para empresas y algunos países que necesitan asegurarse el suministro de recursos hídricos. De todos modos, estos peligros son relativamente inocuos si los comparamos con otros que podrían ocasionar la contaminación del acuífero o un cambio irreversible en el ecosistema.

Si afrontamos esta cuestión con cierto realismo, es poco probable que se produzca una contaminación intencionada del acuífero (por ataque químico, por ejemplo), ya que es algo que no beneficiaría a nadie. Ciertamente, existe el peligro de la contaminación accidental por el vertido de sustancias tóxicas de la agricultura. En Brasil, concretamente, hay mucha agroindustria que se está desarrollando sobre el acuífero (especialmente para el cultivo de soja). Ocurre que, por aquellas mismas grietas por las que pasa el agua que recarga el acuífero, también pueden entrar pesticidas, residuos y agrotóxicos. Además, la reciente introducción de técnicas de fractura hidráulica (conocidas como fracking) supone otra vía de potencial contaminación.

Otro posible riesgo proviene de una extracción acelerada por parte de las empresas transnacionales o los propios gobiernos, que superase el nivel de recarga y produjera cambios irreversibles en el ecosistema. La deforestación trae otro factor de riesgo: la capacidad de infiltración del agua es menor cuando los árboles son talados, y el suelo queda expuesto a la erosión y a contaminantes al perder nutrientes (especialmente en zonas de recarga). A ello se suma la presión demográfica y el crecimiento económico, que añaden aún más variables al incierto futuro.

Futuro incierto, pero esperanzador

En síntesis, aunque estos desafíos pueden evolucionar negativamente, existen muchas razones que nos dan esperanza. Al fin y al cabo, el agua del acuífero es muy preciada por sus fines medicinales, su utilidad para la industria del café y su uso en la producción de energía geotérmica. Por eso que los poseedores de este preciado recurso son los primeros interesados en conservarlo y gestionarlo de manera sostenible, y son totalmente conscientes que para ello, la cooperación es crucial.

Es más, el SAG podría incrementar la importancia geopolítica y geoeconómica de la región, que hasta ahora ha sido considerada como región periférica en el escenario internacional. Es obvio que el agua no deja de ganar importancia como recurso natural, dada su escasez y demanda creciente. Aunque no es probable que la región adquiera un protagonismo de magnitud, por su localización geográfica y dificultades de integración, sí que podría dar pie a que los cuatro países del Cono Sur tomaran posiciones de liderazgo en ámbitos relacionados con la extracción sostenible y la distribución justa del agua en un futuro. Para cazar esta oportunidad, es necesario adoptar actitudes ejemplares desde ya mismo. Si esto ocurre, no solamente van a ser considerados países ejemplares, sino que seguramente atraigan inversión en nuevos métodos de extracción más eficientes. Todo ello, además, potenciará el desarrollo socioeconómico de la población que vive encima del acuífero, que si se consigue mantener va a marcar el futuro de América del Sur.

14 de enero, 2019

COMENTARIO / Naiara Goñi

El deslumbramiento de hace unos años por las enormes posibilidades del big data, cuando los grandes medios se hacían eco de su extrema utilidad para la prestación de servicios en una sociedad democrática, siempre que estuviera en buenas manos, ha dado paso en poco tiempo a un pesimismo generalizado, alimentado por el incremento de ciberataques a empresas y Estados y a una mayor amenaza contra la privacidad y las libertades de los ciudadanos.

En 2010, la revista The Economist publicó un reportaje especial titulado “Data, data everywhere” dando la bienvenida a la era de una nueva revolución, esta vez no basada en el vapor o el chip, sino en el dato. “El efecto se siente en todas partes, desde los negocios a la ciencia, desde los gobiernos a las artes. Científicos e ingenieros informáticos han acuñado un nuevo término para el fenómeno: 'big data'”.

Los peligros que para la privacidad y las libertades abría el almacenamiento de ingente información sobre cada uno de los individuos de una sociedad eran ya señalados, pero entonces pesaban más las posibilidades que se abrían. Desde el campo de la ciberseguridad, que ha tenido un desarrollo paralelo al del big data, con el que está estrechamente relacionado, Henry Kissinger advertía ya en ese momento de optimismo de que el futuro no sería plácido.

En su libro Orden Mundial (2014)1, el experimentado político y diplomático estadounidense apuntaba al riesgo que el desarrollo de esta nueva tecnología suponía para la estabilidad internacional. Aunque no fue la única voz en alzarse pronto sobre este asunto, la autoridad de Kissinger en el campo de la diplomacia nos permite utilizarle aquí como referencia. Si Zhou Enlai dijo que la diplomacia es una guerra continuada por otros medios, hoy podemos afirmar lo mismo de la ciberguerra.

En el capítulo titulado “Tecnología, equilibrio y conciencia humana”, Kissinger constata que la espina dorsal en el concepto de ciberseguridad es la tecnología. Enfatiza el hecho de que antes lo cibernético era un elemento que no se podía controlar en su totalidad, y por ello pasaba a ser un complemento en situaciones de guerra. En la actualidad, sin embargo, se ha consolidado como un factor a tener en cuenta, alterando así las capacidades de los actores que intervienen en el orden mundial. Kissinger afirma que la mayor o menor estabilidad mundial dependerá de quién y con qué propósitos desarrolla esta tecnología

Por consiguiente corresponde indagar sobre los límites teóricos y éticos que atañen a este desarrollo tecnológico. De hecho, Kissinger afirma que “la penetración de las comunicaciones en red en los sectores social, financiero, industrial y militar (…) adelantándose a la mayoría de reglas y regulaciones (…) ha creado ese estado de naturaleza con el que especulaban los filósofos”.

Kissinger da un apunte más cercano a la noción de la ciberseguridad, al mencionar que la revolución tecnológica ha supuesto dos tipos distintos de respuesta. Por un lado, los países democráticos permiten esta revolución. Por el contrario, los países con regímenes totalitarios tienden a dominar o imponerse sobre ella.

Si bien, como se ha dicho, el acceso a los datos fue acogido con optimismo, en las palabras de Kissinger se puede percibir cierta alarma y preocupación, que recientemente no ha hecho más que acentuarse. En los últimos meses, se han sucedido numerosos ejemplos internacionales de hackeo disruptivo, ciberespionaje a empresas o formaciones políticas y ciberinjerencia en campañas electorales.

En su edición de 2018, el informe Ciberamenazas y Tendencias del Centro Criptológico Nacional (CNN) indica que “los actores estatales –análogamente a las organizaciones delincuenciales– se encuentran en una permanente búsqueda de nuevos métodos que les permitan infiltrarse en las redes sin ser detectados”.

No son pocos los casos que se han dado de tentativas de ciberespionaje por parte de gobiernos no democráticos. En China, por ejemplo, se está desarrollando un nuevo buscador online: “Dragonfly”. Esta herramienta permitirá al Gobierno chino ejercer una mayor censura y control, como afirmaba un editorial de The New York Times.

Sin embargo, el CCN señala que el pronóstico en países democráticos no es mucho más esperanzador: “Durante el próximo período, los expertos esperan un crecimiento en el ciberespionaje debido a desencadenantes geopolíticos o sanciones económicas, pero también, debido a los objetivos estratégicos de las naciones.”

La única vía posible para controlar este fenómeno es una legislación clara y estricta, tanto internacional, como de cada uno de los Estados. Sin embargo, debemos constatar que se trata de una realidad que avanza a una velocidad mucho más acelerada que la legislación, y que lo hace al margen de consensos y definiciones.

1. Kissinger, H. (2014). World Order. Nueva York: Penguin Press

El riesgo de uso militar de la instalación, alimentado por cláusulas de confidencialidad, avivan el debate en Argentina y la suspicacia en Washington

La llegada de China al lado oculto de la Luna ha puesto de relieve los avances espaciales chinos. Para esa nueva carrera, Pekín cuenta con una estación de seguimiento y observación en la Patagonia, la primera fue de su propio territorio. En Argentina ha habido un amplio debate sobre posibles fines no reconocidos de esas instalaciones y presuntas cláusulas secretas negociadas en su día por la Administración Kirchner. El Gobierno de Mauricio Macri garantiza los usos pacíficos de la estación, pero la polémica no ha cesado.

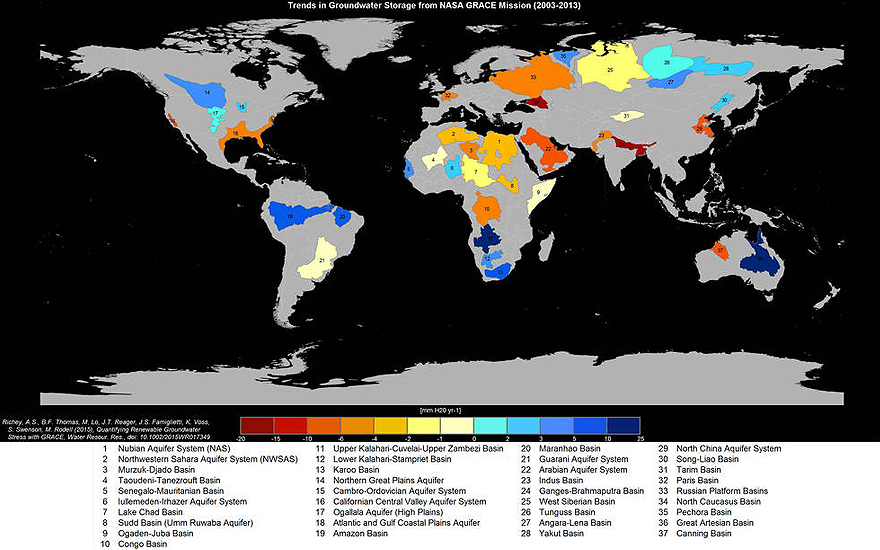

▲ Estación espacial china en la provincia argentina de Neuquén [Casa Rosada]

ARTÍCULO / Naomi Moreno Cosgrove

Tras años de paulatina penetración económica, que le ha llevado a convertirse en el primer socio comercial de varios países de Sudamérica y un importante prestamista e inversor en toda la región, la incursión de China en Latinoamérica ya no es silenciosa. La influencia alcanzada en diversas naciones –por ejemplo, adquiere casi el 90% del petróleo exportado por Ecuador y sus créditos han sido básicos para la subsistencia de Venezuela o de ciertas empresas públicas brasileñas– hace que las actividades de China atraigan una especial atención y que su expansión sea cada vez más nítida.

El creciente poder chino en Latinoamérica es especialmente observado por Estados Unidos, aunque su propia desatención a la región, presentada en ocasiones como una consecuencia de su giro hacia Asia, ha contribuido a que los gobiernos nacionales intenten cubrir sus necesidades buscando otros socios de referencia.

Ya suspicaz ante ese crecimiento de la presencia china en el continente americano, cualquier actividad en campos estratégicos, como el de la seguridad, despierta un especial recelo en Washington. Así ha ocurrido con movimientos realizados también por Moscú, como el emplazamiento de una estación para el Sistema Global de Navegación por Satélite ruso (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema o GLONASS) en Managua (Nicaragua). El secretismo en torno al funcionamiento de las instalaciones ha causado desconfianza entre la misma población, levantando sospechas sobre si de verdad su uso está dirigido únicamente a ofrecer una calidad más alta del sistema de navegación ruso o si existe la posibilidad de un aprovechamiento estratégico por parte de las fuerzas de defensa aeroespaciales rusas.

Negociación

Las sospechas sobre la llamada Estación del Espacio Lejano, la estación de la Administración Espacial Nacional China (CNSA) en la Patagonia, en la provincia de Neuquén, parten de entrada del hecho de que fue negociada en un momento de especial desventaja para Argentina, por la debilidad financiera del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su necesidad de créditos urgentes. Cuando Argentina quedó fuera de los mercados crediticios a nivel internacional por haber incumplido el pago de cerca de 100.000 millones de dólares en bonos, el país asiático supuso una bendición para la entonces presidenta.

En el año 2009, en medio de la crisis financiera, China envió representantes al país latinoamericano para discutir un asunto que poco tenía que ver con las fluctuaciones monetarias: los intereses espaciales de Pekín. Esto obedecía al deseo chino de contar con un centro en el otro hemisferio del globo que pudiera servir de apoyo para su actividad espacial, como la expedición al lado más lejano de la Luna.

Después de meses de negociación bajo gran discreción, el Gobierno chino y el de la provincia de Neuquén firmaron un acuerdo en noviembre de 2012, por el que China obtenía el derecho a utilizar el terreno —sin pago de renta— durante cincuenta años. El acuerdo técnico fue firmado por la empresa estatal china Lanzamiento de Seguridad y Control de Satélites (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) argentina.

Enorme en tamaño la mayor de dos antenas circulares –mide doce pisos de altura, 450 toneladas de peso y cuenta con un extenso diámetro– y visible a mucha distancia por estar en medio de una planicie desértica, la estación se convirtió pronto en un blanco idóneo para la polémica y las suspicacias. El temor a que, además del uso civil declarado, tuviera también un uso militar y fuera utilizada para recabar información interceptando las comunicaciones en esa parte de Sudamérica, alimentó la controversia.

Después de llegar a la presidencia argentina en 2015, Mauricio Macri encomendó a la entonces canciller Susana Malcorra y al embajador argentino en Pekín, Diego Guelar, la tarea de negociar que al acuerdo se agregara la especificación de que la estación solo se usaría para fines pacíficos, algo que los chinos aceptaron.

A pesar de todo, el debate sobre los riesgos y beneficios de la base china sigue vivo en la opinión pública argentina. Políticos de la oposición en Neuquén consideran que “es vergonzoso renunciar a la soberanía en tu propio país”, como dijo la diputada Betty Kreitman cuando los legisladores provinciales se enteraron del proyecto.

Más allá de las fronteras argentinas, funcionarios de la Casa Blanca han tildado el proyecto de “Caballo de Troya”, reflejando la preocupación estadounidense por esta iniciativa, según fuentes citadas por The New York Times. Incluso al margen cualquier disputa estratégica con Estados Unidos, algunos líderes latinoamericanos tienen dudas y remordimientos sobre los lazos establecidos con China, pues les preocupa que gobiernos anteriores hayan sometido a sus países a una excesiva dependencia de la potencia asiática.

Confidencialidad

El principal cuestionamiento de la base china, pues, tiene que ver con su eventual uso militar y con la posible existencia de cláusulas secretas. Estas últimas han sido la causa principal de sospecha internacional, pues es el propio Macri llegó a dar validez a la existencia de esas cláusulas, cuando este se convirtió en arma arrojadiza contra el Gobierno Kirchner, y prometió revelarlas al llegar a la presidencia, algo que no ha hecho. No obstante, las propias autoridades espaciales argentinas desmienten cualquier apartado secreto.

Tal vez el equívoco pueda encontrarse en que el contrato firmado entre la CLTC china y la CONAE argentina establece que “ambas partes mantendrán la confidencialidad respecto de la tecnología, actividades y programas de seguimiento, control y adquisición de datos”. Aunque la confidencialidad respecto a terceros en relación a tecnología es una práctica habitual, en este caso contribuye a la desconfianza pública.

Dado que la CLTC depende del Ejército Popular chino, es difícil negar que los datos que obtenga pasen a dominio de la jerarquía de Defensa y que acaben teniendo un uso militar, aunque no necesariamente ordenado a una acción bélica. Los expertos aseguran, además, que las antenas y otros equipos que se utilizan de respaldo en misiones espaciales, similares a las que tienen los chinos en la Patagonia, posiblemente aumenten la capacidad de China para recabar información. “Una antena gigante es como una enorme aspiradora. Succiona señales, información, todo tipo de cosas”, comentó Dean Cheng, experto de la política de seguridad nacional de China, en el citada información del NYT.

[Roberto Valencia, Carta desde Zacatraz. Libros del K.O. Madrid, 2018. 384 págs]

RESEÑA / Jimena Villacorta

|

La historia de El Directo –un joven salvadoreño al que a sus 17 años se le atribuían 17 asesinatos, que entró y salió de la cárcel y finalmente fue sentenciado por sus compañeros de mara– sirve de lienzo para un cuadro aún mayor: el grave problema social que suponen las pandillas violentas en Centroamérica, singularmente en El Salvador.

Roberto Valencia, un periodista español que lleva casi veinte años residiendo en ese país centroamericano, ha dedicado tiempo y esfuerzo a abordar en profundidad este problema como reportero de “El Faro”, portal informativo salvadoreño galardonado por sus investigaciones. Carta desde Zacatraz (como los medios locales llaman a la prisión de máxima seguridad de Zacateoluca) es un relato periodístico que a través de una historia concreta expone el panorama más amplio de una realidad verdaderamente compleja.

El 11 de septiembre de 2012 fue la primera vez que Valencia se sentó a platicar con Gustavo Adolfo Parada Morales, alias El Directo, alguien que durante años había acaparado la atención de los medios, a pesar de la existencia de otros miles de jóvenes implicados en las maras. Ese contacto personal animó al periodista a buscar otros testimonios, hasta completar un libro que recoge la voz directa de Parada y la de personas que le conocieron, a partir de entrevistas con quienes le querían, como su madre o su esposa, y con quienes se enfrentaron a él, como algunos jueces.

Fruto de un embarazo no deseado, El Directo nació el 25 de enero de 1982 en la ciudad de San Miguel. Apenas dos décadas después era ya el hombre más peligroso y temido de El Salvador, o por lo menos así lo proyectaban los medios. Miembro de la Pana di Locos, clica de la Mara Salvatrucha, se convirtió en el principal enemigo público. Desde los 17 años, acusado de otros tantos asesinatos (de los que solo reconoció seis) y diversos crímenes, El Directo estuvo en tres centros de internamiento de menores y nueve cárceles. Tuvo la oportunidad de empezar una nueva vida en Costa Rica, pero la echó a perder. No logró irse a Estados Unidos. Estuvo libre por varios meses, pero no pasó mucho tiempo antes de que la Policía lo volviera a capturar.

A través de la vida de Parada, el autor proyecta el fenómeno de las maras en El Salvador. Hace un énfasis en cómo este fenómeno afecta sobre todo a las clases más bajas, mientras que el resto de la sociedad no se percata de la completa magnitud del problema y, por tanto, no se interesa en buscar una solución. Cómo es posible, se plantea Valencia, que una sociedad como la salvadoreña, con 6,5 millones de habitantes, tolere un promedio de 10 homicidios diarios, por no mencionar los otros numerosos delitos, en un país en el que el 1% de la población son pandilleros.

Las medidas de represión aplicadas por los gobiernos de la derecha (ARENA) y de la izquierda (FMLN) no han mejorado el problema de las pandillas. Estas han ido creciendo, tanto fuera como dentro de los centros de detención, muchos de los cuales se encuentran en un estado deplorable. Precisamente la condición de las cárceles agrava la situación: la infraestructura está dañada, hay una gran insalubridad y el hacinamiento es extremo. En la mayoría de las prisiones, los dirigentes pandilleros tienen una gran parte del control y desde ellas dominan sus respectivas organizaciones. “El sistema penitenciario de El Salvador es el más hacinado del hemisferio, afirmación certificada por la Organización de los Estados Americanos”, constata Valencia.

El Directo pasó por diversos encarcelamientos, donde fue gravemente herido en múltiples ocasiones, unas veces por orden de la Mara Salvatrucha, que le declaró traidor y le amenazó de muerte, y otras por policías y empleados de centros penitenciarios. Después de algunos meses en la cárcel decidió reformarse y renunciar a su actividad en la MS. Esto le trajo diversas oportunidades, pero regresó a la prisión. Finalmente fue asesinado en 2013, a los 31 años, por miembros de su nueva mara, La Mirada Locos, pues había sido acusado de mandar matar a alguien de la organización con cuya esposa había tenido un romance.

Es interesante observar cómo en un país donde se registran una gran cantidad de crímenes, durante al menos diez años el caso de El Directo tuvo una absoluta prioridad en los medios, que muchas veces exageraron el historial delictivo de Parada. “Vivimos en un país donde se ha amnistiado a grandes asesinos. La droga circula con relativa libertad y, a pesar de que funcionarios de la Policía han dicho que hay nombres importantes de la empresa, del aparato estatal y del ejército involucrados en el tráfico de droga, no hemos visto ninguna detención a ese nivel”, declara a Valencia el rector de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira. Y añade: “La evasión del impuesto sobre la renta es un vicio bastante extendido entre los sectores más pudientes. La policía se maneja todavía con un grado de corrupción significativa. A los diputados se les perdona o se les investiga actos en los que la vida o el honor de otros ciudadanos han sido severamente amenazados”. Por su parte, Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo emérito de San Salvador, lamenta que periodistas, comentaristas, analistas y políticos repitieran una y otra vez, “como coro de iglesia, el falso estribillo de los 17 años, 17 asesinatos”. En su opinión, “quizás se les pasó de la mano en exhibición y prepotencia”, según recoge Valencia.

Roberto Valencia concluye que el problema de los medios de comunicación es que al principio se mostraron benevolentes con las maras, y luego magnificaron el fenómeno, sin hablar de las medidas represivas y las políticas utilizadas para combatirlas.

Carta desde Zacatraz no es un libro condescendiente, pero la crítica no ahoga toda esperanza. Advierte de que los salvadoreños se han acostumbrado a vivir con este problema. Hoy en día es más común evitar ciertos lugares que se sabe que son peligrosos, que tratar de luchar por mejorar al país. Pero alienta la confianza en que vidas destrozadas como la de El Directo sirvan para que las nuevas generaciones quieran para ellas algo mejor.

Washington alerts on the increase of violent, transnational gangs and estimates that MS-13 has reached an all-time high with 10.000 members

The Trump Administration has reported on the increase of violent, transnational gangs within the United States, specifically on Mara Salvatrucha, also known as MS-13, which also keeps a connection to the organization in Central America’s Northern Triangle. Even though United States’ President Donald Trump has addressed this issue demagogically, criminalizing immigration and overlooking the fact that said organization originated in Los Angeles, California, the Federal Bureau of Investigation (FBI) asserts such organizations are recruiting more youths than ever and demanding more violent behavior from its members. American authorities estimate these gangs are partially controlled from El Salvador, although this hierarchy is not as clear.

▲ Mara Salvatrucha graffiti [Wikimedia Commons]

ARTICLE / Lisa Cubías [Spanish version]

Never has probably an utterance of the word “animal” caused as much controversy in the US as President Donald Trump’s reference to MS-13 gang members on May 16th, 2018. Initially, it seemed as a reference to all undocumented immigrants, thus provoking immediate and widespread rejection; it was then clarified that the address referred to gang members illegally entering the United States to commit acts of violence. Trump placed his already declared war on gangs within the frame of his zero tolerance immigration policies and reinforcement of national bodies, such as the Immigration and Customs Enforcement, in order to reduce immigration flows from Latin America to the United States.

The description of the phenomenon of gangs conformed by Latin American youths as a migratory issue had already surfaced on President Trump’s State of the Union address on January 28th, 2018. Before the US Congress, he shared the story of two American teenagers, Kayla Cuevas and Nisa Mickens, who were brutally murdered by six MS-13 gang members on their way home. He asserted that the perpetrators took advantage of loopholes in immigration legislation and reiterated his stance that the US Congress must address and fill in such loopholes in order to prevent gang members from entering the United States through them.

Despite Trump’s demagogical simplification of the issue at hand, truth is that such organizations were born in the US. They are, as The Washington Post said, “as American-made as Google.” They originated in Los Angeles, California, first due to Mexican immigration and furthered by the arrival of immigrants and refugees from the armed conflicts taking place in Central America. El Salvador saw the rise and fall of long twelve years of civil war between the government and left-wing guerrilla groups during the 1980s. The extent and brutality of the conflict, along with the political and economic instability the country was undergoing propelled an exodus of Salvadorans towards the United States. The flow of youths from El Salvador, Honduras and Guatemala propelled the rise of Mara Salvatrucha, also known as MS-13, and the 18th Street gang, both related to the already existing Mexican Mafia (The M).

When peace arrived in Central America during the 90s, various of such youths returned to their home countries, either following their families or expelled by American authorities due to their ongoing criminal activity. In this way it was that gangs began their criminal activity in the Northern Triangle, where to this date continue constituting a critical social problem.

Transnationality

According to the US Department of Justice, there are around 33.000 violent street gangs, with a total of 1,4 million members. MS-13, with around 10,000 enlisted youths, represents 1% from the total figure and in 2017 only 17 members were indicted, and still deserves the White House’s complete attention. At the margin of possible political interests on behalf of the Trump administration, truth is that US authorities have emphasized its increase and danger, besides stating certain commands are given all the way from El Salvador. Such transnationality is viewed in an alarming light.

The United States does not recognize MS-13 as a terrorist organization, as it is not included in their National Strategy for Counterterrorism, released during October 2018. It is instead catalogued as a transnational criminal organization, as mentioned by a document issued by the US Department of Justice on April 2017. According to the report, several of its leaders are imprisoned in El Salvador and are sending representatives to cross into the United States illegally to unify the gangs operating on US territory, while forcing US based MS-13 gangs to send their illegal profits back to gang leaders in El Salvador and motivating them to exert more control and violence over their territories.

According to the FBI, MS-13 and 18th Street “continue to expand their influence in the US.” These transnational gangs “are present in almost every state and continue to grow their memberships, now targeting younger recruits more than ever before.” The US Attorney General warned in 2017 that they numbers are “up significantly from just a few years ago.” “Transnational criminal organizations like MS-13 represent one of the gravest threats to American safety,” he said.

Stephen Richardson, assistant director of the FBI's criminal investigative division, told Congress in January 2018 that the mass arrests and imprisonment of MS-13 members and mid-level leaders over the past year in the US have frustrated MS-13 leaders in El Salvador. “They're very much interested in sending younger, more violent offenders up through their channels into this country in order to be enforcers for the gang,” he told the House Committee on Homeland Security.

The transnational character of MS-13 is contested by expert Roberto Valencia, author of articles and books on the maras. He works as journalist in El Faro, a leading investigative reporting digital media outlet in El Salvador; his latest book, titled Carta desde Zacatraz (Letter from Zacatraz), was just published some months ago.

“At first, gangs in Los Angeles served as moral guides over those who migrated back to El Salvador during the 90s. Some of the veteran leaders living now in El Salvador grew up in Los Angeles and they have kept personal and emotional ties with the gang structures where they were enrolled,” Valencia tells Global Affairs. “Notwithstanding,” he says, “that doesn’t imply an international connection: everyone, regardless of where they live, believe they are the gang’s essence and are not subordinated to other's country organization.” “They share a deeply personal relationship and that is not as easily dissolved, but the link as organization broke time ago,” he sums up.

Valencia strongly rejects any interference by the MS-13 chapter in the United States into the one in El Salvador. Instead, he admits there could be some type of influence going the other way around, as Salvadoran gang members in the United States “can be deported to El Salvador and end up in Salvadoran jails, where they can be punished by the jail mafias.”

Migrants: cause or consequence?

Roberto Valencia also addresses President Trump and his references to gangs: “Trump speaks about MS-13 in order to win votes under the premise of migration policy that ends up criminalizing every single immigrant. It is outrageous Trump presents them as the cause, when gangs actually started in the US. In fact, the vast majority of the Northern Triangle’s emigrants arrive in the United States escaping from gangs.”

In Central America, the control gangs exert over low-income territory ranges from the request of “rent” for businesses located within their areas, to forcing and threatening old women to take care of unregistered newly born children and “requesting” young girls to act as the gang’s head girlfriend or otherwise be killed along with her family. The request for young girls is an extremely common cause for migration, which also denotes the misogynistic culture in Latin American countries’ rural areas.

The majority of President Trump’s remarks have depicted MS-13 as a threat to public safety and stability of American communities. Nevertheless, the Center for Immigration Studies, prominent independent and non-profit research organization, conducted a research on MS-13 impact in the United States and the immigration measures the administration should take to control their presence. It catalogues MS-13 and other gangs as a threat to public safety, sharing President Trump’s point of view. Notwithstanding, its view is not influenced by the political landscape, and it specifically refers to gangs alone; no mention of regular immigrants or those travelling the recent caravans is made and tied with criminal activity of said impact.

Greg Hunter, American criminal defense attorney and former member from the Arlington County Bar Association Board of Directors from 2002 until 2006 and active member at the Criminal Justice Act Panel for the United States District Court for the Eastern District of Virginia since 2001 until the present day, has closely worked with gang-related criminal cases and affirms how cases related to shoplifting and illegal migration are far more frequent than those that are catalogued as threats to public safety or to the “American community,” such as drug trafficking and murders. He also alluded to the fact that this organizations are not centralized and operate under the same identity and yet don’t follow the same orders. Efforts have been made to centralize operations but have proven ineffective.

It is crucial to consider statistical trends on the influx of immigrants in the face of the recent immigrant caravans parting from the Northern Triangle, which have proven to be a focal and recent point of discussion in the gang debate. Upon the news of their departure towards the United States, President Trump catalogued the entirety of the immigrants composing caravans as “stone cold criminals,” essentially contradicting previous US Customs and Border Protection records. In its Security Report for 2017, it depicts a total of 526,901 illegal immigrants with denied entry, from which 310,531 where apprehended and 31,039 arrested. Among the arrested immigrants there were only 228 MS-13 members (there were 61 members of the 18th Street gang as well). Instead, caravans are composed from various citizens fleeing the violence caused by MS-13 in the Northern Triangle, rather than gang members seeking to take their criminal activities towards the United States.

Washington alerta del incremento de las pandillas violentas trasnacionales y estima que la MS-13 llega a los 10.000 miembros

La Administración Trump ha llamado la atención sobre un incremento de las pandillas violentas trasnacionales en Estados Unidos, singularmente la Mara Salvatrucha o MS-13, que mantiene relación con los pandilleros del Triángulo Norte centroamericano. Aunque Trump ha invocado este asunto de manera demagógica, criminalizando la inmigración y olvidando que las maras centroamericanas nacieron en Los Ángeles, el FBI constata que esas organizaciones están reclutando más jóvenes que nunca y exigiendo a sus miembros una mayor violencia. Las autoridades estadounidenses estiman que esas pandillas son regidas en cierta medida desde El Salvador, pero esa jerarquía no está tan clara.

▲ Pintada de la Mara Salvatrucha [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Lisa Cubías [Versión en inglés]

Nunca antes probablemente palabra “animal” había causado tanta controversia en Estados Unidos como cuando la pronunció el presidente Donald Trump en alusión a los miembros de la Marasalvatrucha o MS 13, el pasado 16 de mayo. Inicialmente pareció que se refería a todos los inmigrantes indocumentados, lo que provocó un amplio rechazo; luego precisó que la etiqueta la había querido aplicar a los pandilleros que llegan ilegalmente a Estados Unidos para cometer actos de violencia. Trump situó su war on gangs (guerra a las pandillas) en el marco de su política migratoria de tolerancia cero y de refuerzo de agencias nacionales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el fin de reducir los flujos migratorios que van de Latinoamérica a Estados Unidos.

La descripción del fenómeno de las bandas de jóvenes latinos como un problema migratorio ya había surgido en el discurso del Estado de la Unión que Trump pronunció el 28 de enero. Ante el Congreso estadounidense, Trump contó la historia de dos adolescentes, Kayla Cuevas y Nisa Mickens, que habían sido brutalmente asesinadas por seis miembros de la MS-13 cuando regresaban a casa. Aseguró que los criminales habían aprovechado agujeros en la legislación migratoria para vivir en Estados Unidos y reiteró que el Congreso debía actuar para cerrarlos y prevenir que los miembros de pandillas puedan utilizarlos para entrar en el país.

A pesar de la simplificación demagógica de Trump, la verdad es que las bandas latinas son un producto de Estados Unidos. Son, como ha dicho The Washington Post, “tan hechas en Estados Unidos como Google”. Nacieron en Los Ángeles, primero a partir de hijos de la inmigración mexicana y luego alimentadas por la llegada de emigrantes y refugiados que huían de los conflictos armados de América Central. Así, El Salvador vio el surgimiento de una guerra civil de doce años entre el Gobierno y la guerrilla de izquierdas durante la década de 1980. La duración y brutalidad del conflicto, junto con la inestabilidad política y económica que estaba padeciendo el país, impulsaron el éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos. El flujo de jóvenes de El Salvador, y también de Honduras y Guatemala, propició el surgimiento de las maras Salvatrucha y Barrio 18, ambas relacionadas con la preexistente Mafia Mexicana (La M).

Cuando la paz llegó a Centroamérica en la década de 1990 muchos de esos jóvenes regresaron a sus países, siguiendo a sus familias o expulsados por las autoridades estadounidenses debido a sus actividades delictivas. De esta forma, las maras comenzaron a actuar en el Triángulo Norte, donde constituyen un grave problema social.

Trasnacionalidad

Según el Departamento de Justicia, en Estados Unidos existen unas 33.000 bandas callejeras violentas, con un total de 1,4 millones de miembros. La MS-13, con alrededor de 10.000 jóvenes enrolados, supone solo el 1% de ese total y en 2017 solo fueron procesados 17 de sus miembros, y sin embargo merece toda la atención de la Casa Blanca. Al margen de posibles intereses políticos de la Administración Trump, lo cierto es que las autoridades estadounidenses han venido destacando su incremento y su peligrosidad, además de advertir que ciertas órdenes se imparten desde El Salvador. Esa trasnacionalidad es vista con preocupación.

Estados Unidos no reconoce a la MS-13 como una organización terrorista, y por tanto no la ha incluido en su Estrategia Nacional contra el Terrorismo publicada en octubre de 2018. Es catalogada, en cambio, de organización criminal transnacional, como la describe un documento del Departamento de Justicia de abril de 2017. Según recoge este, varios de los líderes pandilleros están encarcelados en El Salvador y están enviando representantes para cruzar ilegalmente a Estados Unidos con el fin de unificar a las pandillas que operan en territorio estadounidense, mientras obligan a la organización de la MS-13 de Estados Unidos a enviar sus ganancias ilegales a los líderes del grupo en El Salvador y a ejercer más control y violencia sobre sus territorios.

El FBI asegura que la MS-13 y Barrio 18 “continúan extendiendo su influencia en Estados Unidos”. Esas pandillas trasnacionales “están presentes en casi todos los estados y continúan creciendo en número de miembros, apuntando ahora a reclutas más jóvenes que nunca”. Como indica la nota del Departamento de Justicia mencionada, el Fiscal General advirtió que «solo en los últimos cinco años” el número de pandilleros “ha subido significativamente”. “Organizaciones criminales trasnacionales como la MS-13 presentan una de las amenazas más graves a la seguridad de Estados Unidos”, apuntó.

Stephen Richardson, director adjunto de la división de investigación criminal del FBI, declaró al Congreso en enero de 2018 que los arrestos masivos y el encarcelamiento de miembros y líderes de nivel medio de la MS-13 durante el año pasado en Estados Unidos han causado frustración a los líderes de la MS-13 en El Salvador. “Están muy interesados en enviar a delincuentes más jóvenes y más violentos a través de sus canales a este país para ser matones de la pandilla”, dijo al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

El carácter transnacional de la MS-13 es cuestionado por el experto Roberto Valencia, autor de artículos y libros sobre las maras. Trabaja como periodista en El Faro, uno de los principales medios de comunicación de medios digitales de El Salvador; su último libro, titulado Carta desde Zacatraz, se publicó hace unos meses.

“Al principio, las pandillas de Los Ángeles sirvieron como guías morales sobre aquellos que emigraron a El Salvador durante los años 90. Algunos de los líderes veteranos que viven ahora en El Salvador crecieron en Los Ángeles y han mantenido vínculos personales y emocionales con las estructuras de las pandillas a las que pertenecían”, dice Valencia a Global Affairs. “No obstante”, añade, “eso no implica una conexión internacional: todos, sin importar dónde vivan, creen que son la esencia de la pandilla y no están subordinados a la organización de otro país”. “Algunos dirigentes en El Salvador comparten una relación muy personal con la organización en la que se iniciaron en Estados Unidos, y eso no se disuelve tan fácilmente, pero el vínculo como organización única se rompió hace tiempo”, comenta.

Valencia rechaza firmemente cualquier injerencia de la MS-13 de Estados Unidos en la de El Salvador. Admite, en cambio, que puede haber algún tipo de influencia al revés, ya que pandilleros salvadoreños en Estados Unidos “pueden ser deportados a El Salvador y acabar en las cárceles salvadoreñas, donde pueden ser castigos por las mafias carcelarias”.

Migrantes: ¿causa o consecuencia?

Roberto Valencia también se pronuncia sobre las referencias de Donald Trump a las pandillas: “Trump habla de la MS-13 para ganar votos bajo la premisa de una política de migración que termina criminalizando a todos los inmigrantes. Es indignante que Trump los presente como la causa, cuando las pandillas comenzaron en los Estados Unidos. De hecho, la gran mayoría de los emigrantes del Triángulo del Norte llegan a Estados Unidos escapando de las pandillas”.

En América Central, el control que las pandillas ejercen sobre una sociedad que es pobre va desde reclamar la “renta” (extorsión) a empresas y gente que tiene pequeños negocios hasta obligar a mujeres mayores a que cuiden de los bebés que han tenido miembros de la banda, y “pedir” a niñas jóvenes sean novias del líder principal de la banda si no quieren ser asesinadas ellas y sus familias. La solicitud de niñas jóvenes es una causa extremadamente común de migración, lo que también denota la cultura misógina en las zonas rurales de los países latinoamericanos.

En la mayoría de sus comentarios, Trump ha descrito a la MS-13 como una amenaza para la seguridad pública y la estabilidad de las comunidades estadounidenses. Sin embargo, el Centro de Estudios de Inmigración, una importante organización de investigación independiente y sin fines de lucro, realizó una investigación sobre el impacto de la MS-13 en Estados Unidos y abordó las medidas migratorias que la Administración debiera tomar para controlar su presencia. Consideró que la MS-13 y otras pandillas son ciertamente una amenaza para la seguridad pública, compartiendo así el punto de vista de Trump, pero discrepó de este al no vincular inmigración con el impacto de las pandillas.

El abogado estadounidense Greg Hunter, que es miembro del panel para la Ley de Justicia Penal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Este de Virginia desde 2001 y ha trabajado en asuntos relacionados con pandillas, afirma que los casos de robos de tiendas y de inmigración ilegal son mucho más frecuentes que aquellos que pueden catalogarse como amenazas a la seguridad pública o a la “comunidad estadounidense”, como el narcotráfico y los asesinatos. También alude al hecho de que estas organizaciones no están centralizadas y, aunque operan bajo la misma identidad, no siguen las mismas órdenes. Asegura que las bandas han hecho esfuerzos para centralizar las operaciones, pero han resultado ineficaces.

Es crucial tener en cuenta las estadísticas sobre la afluencia de inmigrantes a la hora de valorar las recientes caravanas de inmigrantes partidas del Triángulo del Norte y que Trump ha querido relacionar con las pandillas. El presidente estadounidense dijo que esos migrantes eran “criminales fríos como la piedra”.

Sin embargo, el registro de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no sugiere esto. En su Informe de Seguridad de 2017 contabiliza un total de 526.901 inmigrantes ilegales a quienes se les negó la entrada, de los cuales 310.531 fueron detenidos y 31.039 arrestados; de estos últimos solo 228 pertenecían a la MS-13 y otros tantos eran miembros de otras maras (61 de ellos de Barrio-18).

Competencia de las dos potencias para disponer de bases en el Índico y tener actividad en países vecinos estratégicos

Los rumores sobre posible uso militar futuro por parte de China del área de Gwadar (Pakistán), donde Pekín ya gestiona un puerto, han añadido en el último año gran atención a la rivalidad que China e India sostienen para asegurarse el acceso a puntos que, repartidos por la región, les permitan el control del Índico. India estima este océano como propio, mientras que para China es vital para garantizar la seguridad de sus suministros energéticos desde Oriente Medio.

▲ Trabajos de China para transformar en isla el arrecife de Subi, en las islas Spratly, en 2015 [US Navy]

ARTÍCULO / Jimena Puga

Las dos principales potencias de Asia-Pacífico, China e India, están compitiendo por la supremacía regional en el océano Índico mediante el establecimiento de bases militares y acuerdos económicos con países fronterizos como Pakistán. El océano Índico, que bordea África, Oriente Medio, Asia y Australia, es la cuna de uno de los puntos más cruciales y estratégicos para el comercio internacional. Casi un 40% del petróleo extraído del mar se produce en el Índico, el cual tiene también depósitos de ricos minerales y de pesca.

Hace cinco años China inició su gran reclamación de territorio en el Mar Meridional de China, y el país ha establecido un status quo territorial a su favor sin recibir ningún impedimento internacional, con el fin de contrarrestar la presencia militar estadounidense en la región, establecida durante la Guerra Fría, y que controla el Mar Meridional de China y todas las mercancías que provienen de África, Oriente Medio y el estrecho de Malaca. Esta expansión territorial del Imperio del Centro empezó en diciembre de 2013; desde entonces China ha construido más de media docena de islas artificiales más, situadas en un lugar estratégico por donde pasa un tercio del comercio marítimo global, y ha desplegado activos militares en ellas.

Sin embargo, la creación de estas islas ha supuesto grandes daños para el ecosistema marítimo de la región. Los arrecifes de coral que China ha destruido para utilizarlos como base para el establecimiento de sus islas, constituían alimento y refugio para numerosas especies marítimas, así como abastecimiento para las empresas de pesca más importantes de Asia. No obstante, gracias a esta expansión territorial China está en una mejor posición no solo para el control marítimo y aéreo de la zona sino también para continuar con el avance de su estrategia de proyección de poder en el Océano Índico y parte del Pacífico para satisfacer sus planes de poder y supremacía en la región.

La neocolonización

A principios de 2018 algunas informaciones apuntaron a que China planea habilitar una base naval junto al puerto que desarrolla en Gwadar, en Pakistán, si bien autoridades de este país niegan que Pekín haya solicitado dar ese uso a las instalaciones. En cualquier caso, el atraque de buques militares en el área de Gwadar pondría en conexión ese punto con la reciente base militar y naval del país construida en Yibuti –la primera que China tiene en el exterior– como parte de una creciente red propia de bases aéreas y navales a lo largo del Océano Índico.

India, la mayor potencia de entre los países regionales, está respondiendo a la expansión china con una inesperada fuerza. Delhi aspira a controlar los puntos más estratégicos del comercio marítimo en el Índico incluyendo los estrechos de Malaca y de Ormuz y el canal de Mozambique. Además, India está ganando acceso a las bases de sus aliados extranjeros en la región. En 2017 firmó un acuerdo de logística con EEUU que supondría el libre acceso a las instalaciones militares estadounidenses a lo largo de la región (acuerdo que quizá tenga algo que ver con el deseo de EEUU de crear una alternativa a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y frenar el rápido crecimiento de la superpotencia asiática).

En enero de 2018, India también anunció el acuerdo logístico de intercambio con Francia que implica el libre acceso a las instalaciones militares franceses en Yibuti, concretamente en el Mar Rojo y en la isla de Reunión, al sur del océano Índico (quizá para contrarrestar los acuerdos chino-europeos). Por último, India también esta construyendo relaciones estratégicas e infraestructuras cerca del Golfo Pérsico. Y tras años de negociaciones, Delhi ha conseguido formalizar un acuerdo con Irán para modernizar y ampliar el puerto de Chabahar, cerca del estrecho de Ormuz. Aunque es cierto que la gran mayoría de acuerdos son de carácter comercial, tienen el suficiente potencial como para aumentar el acceso y la influencia de India en Asia central.

En respuesta a la base militar de Pekín en Yibuti, Nueva Delhi ha comenzado la búsqueda de acceso a nuevas instalaciones en Seychelles, Omán y Singapur. Desde Tanzania a Sri Lanka las dos potencias asiáticas están intentando aumentar su presencia militar y económica en países a lo largo del Índico en su misión por la supremacía regional. Por último, es posible que la petición de drones a EEUU en 2017 por parte de India tuviese como objetivo la monitorización de la actividad china en el océano.

“Mis compañeros chinos me han dicho de manera explícita que si EEUU continúa sobrevolando y navegando en lo que ellos autodenominan ‘sus aguas’, China derribará al correspondiente intruso”, dijo Matthew Kroenig, analista de la CIA y del Pentágono. “Tal vez sea solo un farol, pero si China derribase un avión americano, sería el escenario perfecto para el incremento de la presencia militar estadounidense. Es duro ver al presidente Trump o a cualquier otro dirigente americano darle la espalda a este asunto”.

|

COLLAR DE PERLAS DE CHINA. 1-Hong Kong; 2-Hainan; 3-Islas Paracel (en disputa); 4-Islas Spratly (en disputa), 5- Sihanoukville y Raum (Camboya), puertos; 6-Itsmo de Kra (Tailandia), infraestructuras; 7-Islas Coco (Myanmar), antenas; 8-Sittwe (Myanmar), puerto; 9-Chittagong (Bangladesh), puerto; 10-Hambantota (Sri Lanka), puerto; 11-Marao (Maldivas), exploración marítima; 12-Gwadar (Pakistán), puerto; 13-Puerto Sudán; 14-Al Ahdab (Irak), explotación petrolífera; 15-Lamu (Kenia), puerto. Gráfico de 2012; falta señalar la primera base militar de China en el exterior, en Yibuti, inaugurada en 2017 [Edgar Fabiano] |

La globalización

Los movimientos de ambas potencias derivan del miedo a que el resto de países se unan en coalición con su oponente en el futuro, pero tampoco quieren abandonar por completo la expansión de las relaciones económicas el uno con el otro alterando el orden regional de forma demasiado drástica.

Este poder de los débiles tiene limitaciones, pero ha funcionado hasta ahora de forma beneficiosa tanto para India como para China. Debido a la globalización, concretamente en el ámbito económico, los Estados más débiles han adoptado estrategias asimétricas para extraer recursos de sus superpotencias vecinas que aspiran a ser líderes en el panorama internacional. A menudo, estos países fronterizos debían elegir una superpotencia para obtener recursos, tal y como ocurrió durante la Guerra Fría. La diferencia en esta era de globalización es que estos Estados pueden extraer concesiones y recursos de ambos, Pekín y Delhi, sin alinearse formalmente con uno de ellos, como es el caso, por ejemplo, de Vietnam. La ausencia de una rivalidad entre dos bloques, como sucedió durante la Guerra Fría, y los altos niveles de interdependencia económica entre India y China facilitan a muchos de los pequeños Estados evitar firmar una alianza son uno de estos líderes.

La sutil estrategia de India implica desarrollar ententes con Japón y los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como con Estados Unidos. Concretamente, las negociaciones cuadrilaterales iniciadas entre India, Japón, EEUU y Australia son otro mecanismo estabilizador frente a China.

Sin embargo, las estrategias de los Estados menores al sur de Asia tienen limitaciones. Aunque China está ofreciendo mayor asistencia económica, es poco probable que esos países, excepto Pakistán, formen alianzas militares con China porque si lo hacen, provocaría una contestación negativa por parte de la India, poder dominante en la región, y de Estados Unidos, la superpotencia internacional que todavía tiene una fuerte presencia naval en el océano Índico. Estamos presenciando una nueva dinámica de relaciones diplomáticas en la región de Asia-Pacífico.

Esta nueva tendencia de acercamiento a los países menores se traduce en una inclinación a utilizar el atractivo económico para persuadir a los vecinos antes que utilizar la coerción militar. Está todavía por ver cuánto tiempo continuará esta tendencia. Las nuevas estrategias de India con otras potencias internacionales pueden ser la llave para complicar la libertad de acción y decisión que China está teniendo en el ámbito militar, especialmente en esta época de paz. Lo que está claro es que la aspiración de supremacía de China es visible por todos los países que forman parte de la región de Asia-Pacífico y no será tan fácil de instaurar como el Imperio del Centro pensaba.

The US will pull out of the treaty if Russia doesn't ‘return to full compliance’. Putin has taken the dispute to the UN

With all the conflicts and issues threatening worldwide security, the last thing the world needs is a new arms race, or what many are calling a new Cold War. European countries in particular are worried that US President Donald Trump pulling out of the INF Treaty might lead to exactly that. United States, supported by NATO, accuses Moscow of cheating on the missile treaty. At the beginning of December, the Trump administration gave 60 days to Russia to “return to full and veritable compliance”. President Vladimir Putin has taken the issue to the United Nations.

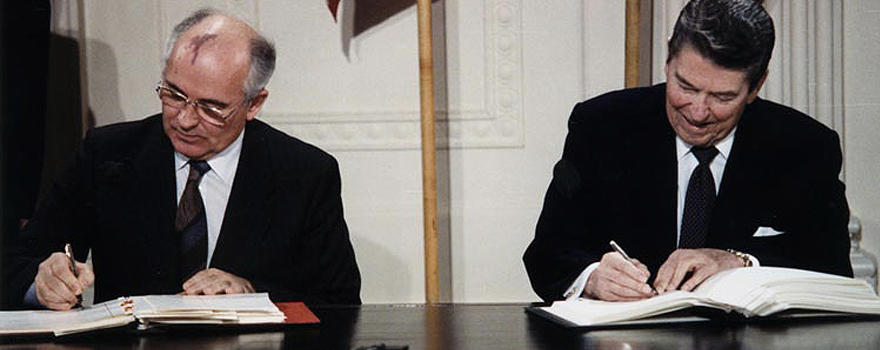

▲ Mikhail Gorbachev and Ronald Reagan at the signing of the INF Treaty, in 1987 [Reagan Presidential Library]

ARTICLE / Nicole Davalos

To understand what the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty is about and why the possible US withdrawal concerns most of the international community, we have first to understand why it was created and what its purpose is. The INF Treaty was signed in 1987 following the deployment by the Soviet Union of missile SS-20 in Europe, which was retaliated by American cruise missiles and their Pershing II missiles. The issue with intermediate-range missiles back then was that their flying time was as little as 10 minutes, which was seen as a possible trigger to nuclear war. Soviet leader Mikhail Gorbachev and US President Ronald Reagan signed the deal, prohibiting land-based cruise or ballistic missiles with ranges between 311 and 620 miles (500-1,000 kilometers, short-range) and between 620 and 3,420 miles (1,000-5,500 kilometers, intermediate-range).

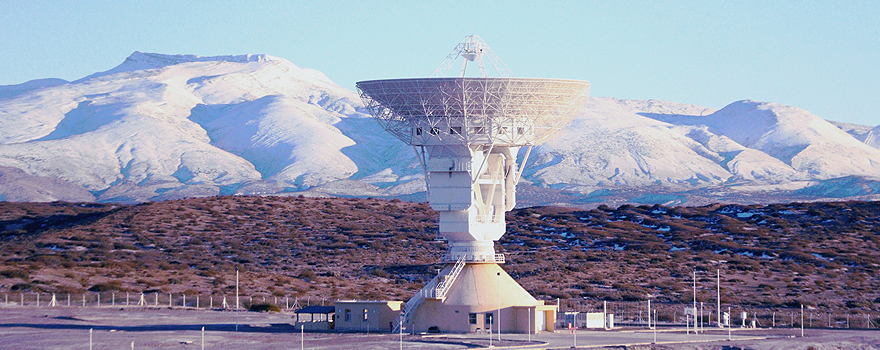

It is important to note, however, that the treaty does not cover air or sea-launched weapons even though they can potentially fly the same distances. Russia’s 3M-54 Kalibr, a sea-launched missile, is an example. The following charts retrieved from the official website of the US Department of State outline the affected missiles specified under the elimination protocol of the treaty:

The INF Treaty has helped not only to solve the problems of its time towards the end of the Cold War but also serves still to this day as an umbrella of protection for US’s allies in Europe. The INF provides a measure of strategic stability on the European continent.

According to the Stockholm National Peace Institute, by 1991, 2,692 missiles had been eliminated thanks to the treaty; 846 owned by the US and 1,846 owned by the USSR. The treaty also allows both parties to inspect each other’s progress in eliminating the missiles to maintain transparency. So, if so much progress has been made as a result of the INF, then why is it that President Trump now insists on a US withdrawal?

President Trump has accused Russia of repeatedly violating the treaty. In fact, former President Obama first accused Russia of violations in 2014 during the Ukraine crisis, when Moscow allegedly deployed a prohibited missile. “I don’t know why President Obama didn’t negotiate or pull out” were the words of the current president, “…we’re not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons and we’re not allowed to… so we’re going to terminate the agreement. We’re going to pull out.” Recently, the NATO confirmed Russia’s violations. Jens Stoltenberg, NATO’s Secretary General, urged Russia to address these concerns in a “substantial and transparent manner.”

These accusations have truly created tensions between both parties of the treaty. Kremlin spokesman Dimitri Peskov has repeatedly denied the violations. He even went as far as claiming that it was, in fact, the US who first violated the treaty, with “armed US drones” that “fly within the ranges prohibited by the treaty”. As for the president, Vladimir Putin, he has replied with questionable threats such as “revenge is inevitable and they will be destroyed. And we, as victims of aggression, will go straight to heaven as martyrs while they will just croak.” In general, the Kremlin sees a US withdrawal as a confirmation of how “unreliable” a partner the United States is when it comes to other countries’ interests since it would be acting completely unilaterally and pulling out implies security concerns for many other countries, especially European countries.

Europe shows the most concern for the possible dissolution of the INF Treaty since it is believed that Russia’s intermediate range missiles would pose the biggest threat to them. Many analysts agree that this is a particularly bad time for the US to make a decision that would further raise tensions within Europe since security-related tensions such that of immigration exist in the region already. EU spokeswoman for foreign affairs and security policy Maja Kocijancic stated that the United States and Russia should definitely engage in dialogue and try to preserve the treaty, since “the world doesn’t need a new arms race.”

|

|

The most unexpected and interesting role in all of this, however, is China’s. It is no secret to anyone that what displeases President Trump the most about the INF Treaty is that China is not a signatory. If Russia is violating the treaty, and China, on the other hand, is not part of such an agreement that restricts its missile force, then the US seems to be at a disadvantage. “If Russia’s doing it and if China’s doing it and we’re adhering to the agreement, that’s unacceptable,” stated President Trump last October. In fact, according to Admiral Harry Harris, head of the US Pacific Command, if China were part of the INF Treaty right now, around 95% of its missile force would be violating it. When it comes to China’s reaction to the White House’s desire to withdraw, to “think twice” is what Beijing wishes Washington would do. Hua Chunying, a foreign ministry spokeswoman, said US withdrawal would lead to a “multitude of negative effects.”

What’s now left to be seen is whether President Trump will, in fact, pull out from the treaty. Presidents Putin and Trump both met in Paris in November, but although many different issues were discussed, a potential meeting to formally discuss the future of the INF Treaty was not part of the conversation. But if the US does withdraw, will that really mean a new Cold War? According to many analysts, an arms race like the one the world was experiencing back when the treaty was originally signed, might definitely become a reality. The Kremlin has also hinted several times at the possibility of a new arms race; the Russians would be “forced to develop weapons” to “restore balance in the sphere” if the US were to pull out.

For now, Secretary of State Mike Pompeo announced on December 4 that the US “will suspend its obligations as a remedy effective in 60 days unless Russia returns to full and veritable compliance”. Ten days later, Russia submitted a draft of resolution to the UN General Assembly in support of the INF Treaty calling on all sides to fulfill their obligations. It seems to be a move towards a bilateral negotiation, but 2019 will begin with uncertainty in a matter so critical as this.

[Robert Kagan, The Jungle Grows Back. America and Our Imperiled World. Alfred A. Knoff. New York, 2018. 179 pag.]

18 de diciembre, 2018

RESEÑA / Emili J. Blasco

|

A estas alturas del siglo queda ya claro que la consagración del sistema liberal en el mundo, tras descomponerse el bloque comunista al acabar la Guerra Fría, no es algo que vaya a ocurrir de manera inexorable, como se pensó. Ni siquiera es algo probable. Los modelos divergentes de China y de Rusia están ganando Estados adeptos. La democracia está en retroceso, también en las propias sociedades occidentales.

Es la jungla que vuelve a crecer allí donde se había conseguido extender un jardín. Esta es la imagen que utiliza Robert Kagan en su nuevo libro para alertar sobre la conveniencia de que Estados Unidos no decline su responsabilidad en capitanear el esfuerzo por preservar el orden mundial liberal. Para Kagan, el sistema liberal “nunca fue un fenómeno natural”, sino una “gran aberración histórica”. “Ha sido una anomalía en la historia de la existencia humana. El orden mundial liberal es frágil y no permanente. Como un jardín, se ve siempre asediado por las fuerzas naturales de la historia, la jungla, cuyas enredaderas y malas hierbas constantemente amenazan con cubrirlo”, afirma. Se trata de una “creación artificial sujeta a las fuerzas de la inercia geopolítica”, de forma que la cuestión “no es qué derrumbará el orden liberal, sino qué puede sostenerlo”.

A Kagan le sobrevive en los medios la etiqueta de neoconservador, por más que sus posiciones se sitúan en la corriente central del republicanismo estadounidense (mayoritaria durante décadas, hasta el surgimiento de Donald Trump; de hecho, en la campaña de 2016 Kagan apoyó a Hillary Clinton) y sus trabajos se desarrollan en la más bien demócrata Brookings Institution. Sí defiende un liderazgo claro de Estados Unidos en el mundo, pero no por autoafirmación, sino como único modo de que el orden liberal internacional sea preservado. No es que, al haberlo patrocinado, Estados Unidos haya actuado de forma desinteresada, pues como decía uno de sus constructores, el secretario de Estado Dean Acheson, para proteger el “experimento de vida americano” hacía falta crear “un entorno de libertad” en el mundo. Pero los demás países occidentales, y otros donde igualmente se extendió el régimen de libertades de las sociedades democráticas, también se han visto beneficiados.

La tesis central de Kagan es que, aunque hubo interés propio de Estados Unidos en crear la arquitectura internacional que ordenó el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, esta benefició a muchos otros países y garantizó la victoria de las sociedades libres sobre el comunismo. Crucial para ello, según Kagan, es que si bien Washington en ocasiones actuó contra los valores que predicaba, en general se atuvo a ciertas reglas.

Así, Estados Unidos “no explotó el sistema que dominaba para ganar ventajas económicas duraderas a expensas de las otras potencias del orden. Dicho simplemente: no podía usar su dominio militar para ganar la competición económica contra otros miembros del orden, ni podía tratar la competición como suma cero e insistir en ganar siempre” (esto último es lo que pretende Trump). Es verdad que Estados Unidos se benefició de ser el jugador principal tanto económica como militarmente, “pero un elemento clave para mantener unido el orden internacional fue la percepción de las otras potencias de que tenían razonables oportunidades para tener éxito económicamente e incluso en ocasiones sobrepasar a Estados Unidos, como Japón, Alemania y otras naciones hicieron en varios momentos”.

Kagan admite que la disposición de Washington a grandes dosis de fairplay en el plano económico “no se extendió a todas las áreas, singularmente no se aplicó a los asuntos estratégicos”. En estos, “el orden no se basó siempre en las reglas, pues cuando Estados Unidos lo consideró necesario, correcta o erróneamente, violó las reglas, incluidas las que aseguraba defender, bien llevando a cabo intervenciones militares sin autorización de la ONU, como hizo en numerosas ocasiones durante la Guerra Fría, o implicándose en actividades encubiertas que no tenían respaldo internacional”.

Ha sido un orden que, para funcionar, “tenía que gozar de cierto grado de aceptación voluntaria por parte de sus miembros, no ser no una competición de todos contra todos, sino una comunidad de naciones que piensan parecido actuando juntas para preservar un sistema del cual todos podían beneficiarse”. “El orden se mantuvo en pie porque los otros miembros miraban la hegemonía estadounidense como relativamente benigno y superior a otras alternativas”. Prueba de ello es que los países de Europa Occidental se fiaron de Washington a pesar de su abrumadora superioridad militar. “Al final, incluso si no siempre lo hizo por motivos idealistas, Estados Unidos acabaría creando un mundo inusualmente propiciador de la extensión de la democracia”.

Kagan está en desacuerdo con considerar que tras la disolución de la URSS el planeta entró en un “nuevo orden mundial”. En su opinión, lo que se llamó “momento unipolar” en realidad no cambiaba los supuestos del orden establecido al término de la Segunda Guerra Mundial. Por eso no tenía sentido que, al caer el Muro de Berlín, se pensara que el mundo entraba en una nueva era de paz y prosperidad irrefrenable, y que esto hacía innecesario el papel de jardinero de Estados Unidos. La retirada del mundo llevada a cabo por Trump e iniciada por Obama (Kagan ya en 2012 publicó The World America Made, en defensa de la implicación estadounidense en el mundo), estaría permitiendo el regreso de la caótica vegetación de la jungla.

The Jungle Grows Back tiene formato de libro pequeño, propio de un ensayo comedido que aspira a transmitir algunas ideas fundamentales sin querer llegar a abrumar al lector. A pesar de señalar los peligros del orden liberal, y de constatar que Estados Unidos mantiene una actitud de retirada, el libro ofrece un mensaje optimista: “Esta es una visión pesimista de la existencia humana, pero no es una visión fatalista. Nada está determinado, ni el triunfo del liberalismo ni su derrota”.

El texto intenta evitar el estancamiento, pero no abre la puerta a una decisiva transformación

Los cubanos votarán en referéndum el próximo 24 de febrero el proyecto de nueva Constitución aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre tras un periodo de consulta popular. En el preámbulo del proyecto se introdujo a última hora la referencia a la meta comunista que ya existía en la Constitución de 1976, pero que no había sido incorporada inicialmente en el borrador, de forma que el texto final resulta incluso aún menos novedoso.

▲ Edificio del Comité Central del Partido Comunista de Cuba [Marco Zanferrari]

ARTÍCULO / Alex Puigrefagut

Seis décadas después de la Revolución, Cuba deja atrás el apellido Castro, con la llegada en abril de 2018 de Miguel Díaz-Canel a la jefatura del Estado, y se dispone a aprobar una nueva Constitución, que reemplazará a la promulgada en 1976, para simbolizar ese nuevo tiempo. Esta nueva Carta Magna, cuyo texto inicial fue aprobado por la Asamblea Nacional en julio de 2018, luego sometido a tres meses de consulta popular para la presentación de enmiendas y finalmente aprobado como por los diputados el 22 de diciembre, tiene como objetivo principal procurar la modernización del Estado cubano y el desarrollo sostenible del mismo, sin perder la esencia y los ideales principales de la ideología socialista del Estado.

Llegados al fin de la era Castro al frente de Cuba, el Estado ha visto necesario recoger en la nueva redacción las transformaciones socioeconómicas realizadas en el país desde la entrada en vigor de la Constitución anterior, así como modificar parcialmente la estructura estatal para hacerla más funcional. También cabe destacar la voluntad de reconocer más derechos para los ciudadanos, aunque con limitaciones.

A la hora de examinar el proyecto constitucional, hay cuatro aspectos especialmente reseñables: la especificación de la ideología del Estado, las figuras y estructuras del Estado y del gobierno, la cuestión de la propiedad privada y finalmente la redefinición de los derechos de los ciudadanos.

Mantenimiento del socialismo

El texto aprobado inicialmente por Asamblea Nacional no incluyó la referencia al objetivo de alcanzar una sociedad comunista, un punto fundamental que estaba presente en la anterior Constitución. El artículo 5 de la Carta Magna de 1976 establecía que la sociedad “organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

La omisión de este punto en realidad solo obedecía a un cambio de lenguaje, pues en ningún momento se abandonaba la idea del socialismo, es más, se ratificaba el carácter socialista del Estado cubano. En palabras de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, esta nueva Constitución “no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas, sino que en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible”. Con todo, por si había dudas, tras el periodo de deliberación popular la Asamblea introdujo como enmienda la mención expresa al comunismo en el preámbulo del texto final, dada la presunta presión de los sectores más inmovilistas.

La nueva Constitución reafirma el carácter socialista del régimen cubano, tanto en el ámbito económico como social, dando un papel principal al Partido Comunista de Cuba (PCC) como poder máximo de la sociedad. La índole socialista del Estado cubano queda remarcada por el mantenimiento del sistema de partido único.

Límites presidenciales

La nueva Constitución recoge algunos cambios en la estructura estatal. La característica más destacable es que el país de las Antillas tendrá un presidente de la república como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno, en contraste con la situación actual de un mismo cargo para las dos funciones: presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Todo indica que esa distinción se traducirá más en una distribución de trabajo que en una división de poderes entre los dos cargos, por lo que este cambio no será trascendente, dado el control que se seguirá ejerciendo desde el PCC.

Otra transformación en el sistema político es la eliminación de las asambleas provinciales por la creación de gubernaturas provinciales, con el objetivo de dar una mayor descentralización al poder administrativo y una mayor dependencia del mando legislativo al ejecutivo.

En cuanto al período presidencial, la nueva Constitución lo limita a cinco años, con la opción de una reelección única por el mismo tiempo. Este cambio es importante ya que debería llevar a una rotación de miembros, y se supone que con ello habría también una renovación de ideas tanto dentro del Partido y como del Ejecutivo. El propósito aducido es evitar el estancamiento de una generación histórica sin ideas nuevas.

Finalmente el presidente será elegido directamente por los diputados de la Asamblea Nacional; es decir, que Cuba no da entrada a la elección directa de sus mandatarios, sino que mantiene el sistema de elección indirecta.

Propiedad privada

El documento recoge varias formas de propiedad, entre ellas la propiedad socialista, la propiedad mixta y la propiedad privada. La mención a esta última no supone su reconocimiento formal, sino la constatación de una práctica cuya extensión la nueva Constitución avala. Ello supone, pues, el reconocimiento del mercado, una participación más profunda de la propiedad privada y la bienvenida a más inversión extranjera para avivar la economía del país.