Breadcrumb

Blogs

[Eric Rutkow, The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the Americas. Scribner. New York, 2019. 438 p.]

REVIEW / Marcelina Kropiwnicka

Though the title tries to convince the reader that they will merely be exploring the build-up to the largest link between the United States of America and its southern neighbors, The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the Americas covers much more. The book is written in more of a novel-fashion than a textbook-fashion. Author Eric Rutkow, rather than simply discussing the nitty-gritty development of the highway alone, is able to cover historical events from political battles in the homeland of the US to economic hardships encountered among the partner countries. Divided into three main blocks, the book chronologically introduces the events that took place during the Pan-American Highway’s construction, beginning with the dream that a railway would connect the two hemispheres.

Though the title tries to convince the reader that they will merely be exploring the build-up to the largest link between the United States of America and its southern neighbors, The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the Americas covers much more. The book is written in more of a novel-fashion than a textbook-fashion. Author Eric Rutkow, rather than simply discussing the nitty-gritty development of the highway alone, is able to cover historical events from political battles in the homeland of the US to economic hardships encountered among the partner countries. Divided into three main blocks, the book chronologically introduces the events that took place during the Pan-American Highway’s construction, beginning with the dream that a railway would connect the two hemispheres.

With the New World just barely beginning to grasp its potential, writer Hinton Rowan Helper’s first-hand experience of traveling from the United States to Argentina in the mid-1800s made him come to the realization that there must be an alternative method of traveling between the two countries. After enduring the long voyage, he came to the conclusion, “Why not by rail?” The first quarter of the book hence explains the early attempts made towards linking the wide span between North America and Southern Argentina through the use of a railroad. Thus, when in 1890 the Intercontinental Railway Commission was created, the idea of a Pan-American railway began to flourish and preliminary work began.

The idea was passed on from one indefatigable supporter to another, keeping in mind the cooperative aim of pan-Americanism and the potential for US economic expansion. Yet still by the early 1900s, over half of the projected length of the railway remained unassembled. Despite multiple attempts and investment in building and rebuilding the rail (mainly due to logistical purposes), the project came to a final halt with the realization that the Pan-American Railway was beginning to look like what it was: an unfeasible dream. President Theodore Roosevelt had concluded similarly in 1905, when he gave preference to developing the Panama Canal, regulating the rules of the railway and building the US Navy. In the subsequent and comparatively short chapter of the book, Rutkow introduces the era when automobiles and bicycles were on the rise, causing a demand for the increased construction of roads and exhaustive efforts to build decent thoroughfare within the US. Also made note of in the book was the diverging attention from the rail as a result of the outbreak of the First World War. These events combined would ultimately cease continuation of the railway’s assembly.

The second half of the book is dedicated to the continuation of the dream of connecting the two spheres using a different method: the building of the Pan-American Highway. Although only a sister to the railway project, the two ideas arise from the same ideal. The new project seemed especially tangible due to the growth of the ‘motoring generation’ and the strengthened advocacy of Pan-Americanism. The belief was that the highway would foster “closer and more harmonious relations” among the nations in the Americas. Nevertheless, the highway remains unfinished due to a mere 50-mile wide gap, known as the Darien Gap, located between Panama and Colombia (“mere” considering the highway today stretches more than 20,000 miles, connecting Alaska to the southern tip of Argentina).

The most engaging part of the book emerges in the last chapter, when Rutkow attempts at connecting the missing link between the two worlds, but isn’t able to, which reminds us that the road remains unfinished. The chapter, which is committed to the Darien Gap, is able to give light to the idea that once, the two spheres had a dream of connecting, contrasting to what we see today with the pressure of erecting walls along the southern US border. Though the dream continues to overcome the gap and finish the road, a new challenge had finally emerged: Panama had changed its policy and refused to finish the pavement.

As for such a well-researched book of one of the largest projects on the American continent, there’s a peculiar laxity: the coverage on South America is far less complete in comparison to all the focus that the United States’ government efforts to organizing and funding the link received. In terms of critiquing the book as a literary piece, not every quotation within the book would be considered absolutely necessary to telling the story. Ironically there’s a certain scarcity when it comes to describing the road itself or its surrounding environment. Perhaps the author makes up for this blunder with his meticulous choosing of maps and images to provide the reader with a context of the environment and era in which the dream was being pursued.

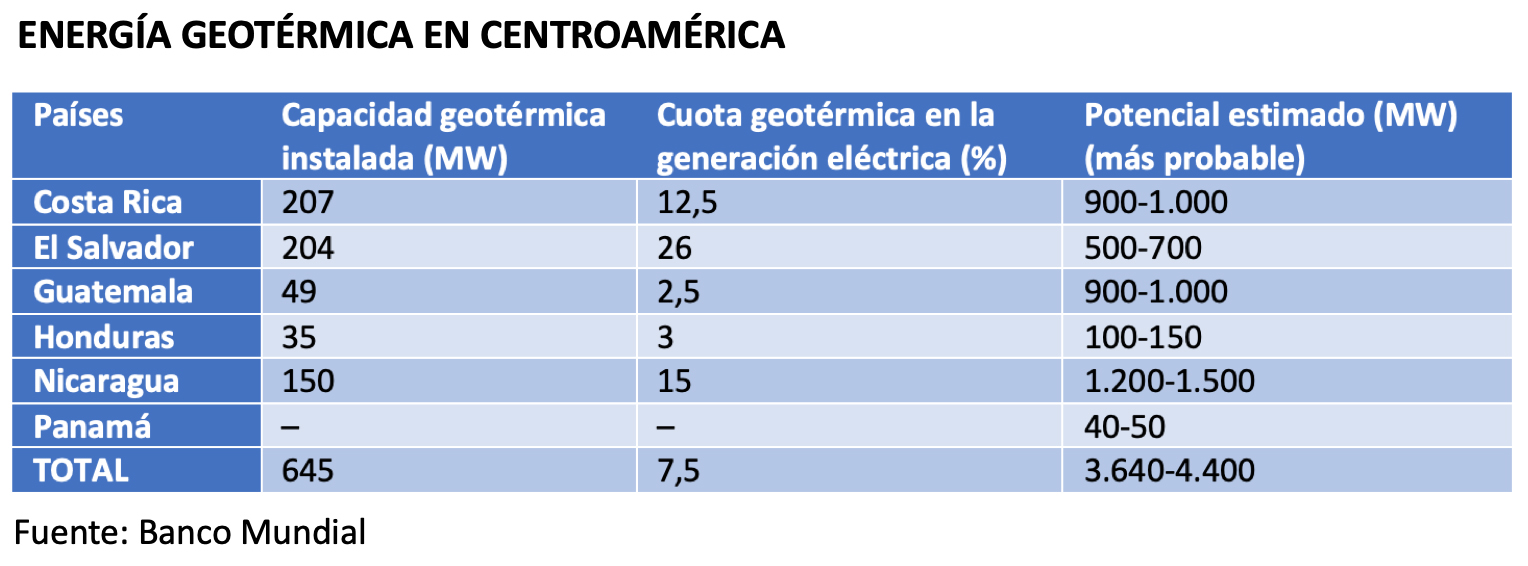

La energía geotérmica supone ya el 7,5% del mix eléctrico centroamericano, con una capacidad instalada aún muy por debajo del potencial estimado

La actividad volcánica y el movimiento tectónico propios de Centroamérica ofrecen condiciones óptimas a los pequeños países de la región para el aprovechamiento de una fuente energética alternativa a unos hidrocarburos que deben importar o un carbón siempre más contaminante. De momento, la capacidad instalada –mayor en Costa Rica y El Salvador– supone apenas el 15% del potencial más probable estimado.

![Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.] Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]](/documents/10174/16849987/geotermica-blog.jpg)

▲ Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]

ARTÍCULO / Alexia Cosmello

Centroamérica tiene en la actualidad una capacidad geotérmica instalada de 645 megavatios (MW), lejos del potencial atribuido a la región. Este puede alcanzar, en la banda más alta de las estimaciones, casi los 14.000 MW, si bien los cálculos más probables hablan de alrededor de 4.000 MW, lo que supone un aprovechamiento actual de aproximadamente el 15%, según datos del Banco Mundial publicados en 2018.

La energía obtenida constituye el 7,5% de la generación eléctrica total de los países centroamericanos: una cifra no desdeñable, pero que aún debe crecer. Las previsiones hablan de un sector en expansión, si bien la atracción de las necesarias inversiones extranjeras se ha visto de momento limitada por el riesgo propio de esta industria y los marcos jurídicos nacionales.

La energía geotérmica es una energía renovable y limpia que no depende de factores externos. Consiste en aprovechar el calor del interior de la tierra –los recursos de alta temperatura en forma de fluidos subterráneos calientes– para la generación eléctrica y térmica (calefacción y agua caliente sanitaria). Se rige por el movimiento magmático de la tierra, por eso es un recurso escaso y limitado a ciertas regiones con una concentración significativa de actividad volcánica o movimiento tectónico.

Latinoamérica

Esas características del istmo americano son compartida también por México, donde el sector geotérmico comenzó ya a desarrollarse en la década de 1970 y ha alcanzado una capacidad instalada de 957 MW. La fricción de las placas tectónicas a lo largo de la costa sudamericana y del Caribe oriental también da también a esas subregiones un potencial energético, aunque menor que el centroamericano; su explotación, en cualquier caso, resulta pequeña (solo Chile, con 48 MW instalados, ha comenzado realmente su aprovechamiento). El total potencial geotérmico de Latinoamérica podría estar entre 22 GW y 55 GW, un rango especialmente impreciso dadas las pocas exploraciones realizadas. La capacidad instalada se acerca a los 1.700 MW.

El Banco Mundial estima que en la próxima década, Latinoamérica necesitaría una inversión de entre 2.400 y 3.100 millones de dólares para desarrollar diversos proyectos, que añadirían una generación conjunta de unos 776 MW, de los cuales la mitad corresponderían a Centroamérica.

La atracción de capital privado no es sencilla, teniendo en cuenta que desde la década de 1990 el sector geotérmico latinoamericano ha contado con menos de 1.000 millones de dólares en inversiones privadas. Las dificultades de financiación en parte tienen que ver con la propia naturaleza de la actividad, pues exige una elevada inversión inicial, que tiene un alto riesgo pues la exploración es laboriosa y tarda en llegarse al estadio de producción de energía. Otros aspectos que han restado atractivo han sido las políticas y los marcos regulatorios de los mismos países y sus deficiencias en la gestión local e institucional.

La energía geotérmica, en cualquier caso, debiera ser una prioridad para países con un potencial alto como el centroamericano, dado que, como señala la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), constituye una fuente de generación eléctrica de bajo coste y además estimula el crecimiento económico de bajo carbono. Por este motivo esta organización ha pedido a los gobiernos de la región centroamericana que adopten políticas que favorezcan el aprovechamiento de este recurso tan valioso, y que desarrollen marcos jurídicos y regulatorios que las impulsen.

En la promoción y asesoramiento internacional están interviniendo el Banco Mundial y algunos países con especial experiencia tecnológica. Así, Alemania está llevando a cabo desde 2016 un programa de desarrollo del potencial geotérmico bajo la Iniciativa Alemana de Tecnología del Clima (DKTI). En el proyecto cooperan el Fondo de Desarrollo Geotérmico (GDF), implementado por el banco de desarrollo alemán KfW, y el Programa de Identificación de Recursos Geotérmicos de América Central, apoyado por el Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR). La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), la cual ha organizado cursos técnicos, junto con la empresa LaGeo, ubicada en El Salvador, para operadores en plantas geotérmicas, profesores e investigadores en la materia, con el objetivo de lograr una mejor gestión de las instalaciones y un desarrollo más eficiente de los proyectos energéticos.

Por países

Si bien los países centroamericanos han mostrado una gran dependencia de los hidrocarburos importados como fuente energética, en cuanto a generación eléctrica la subregión ha logrado un importante desarrollo de alternativas renovables, puestas al servicio de todos los integrantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC). El director ejecutivo de la Secretaría General del SICA, Werner Vargas, destacó a comienzos de 2019 que el 73,9% de la electricidad producida a nivel regional está generada con fuentes renovables.

No obstante, indicó que para hacer frente a la creciente demanda eléctrica, que entre 2000 y 2013 aumentó en un 70%, la región necesita un mayor aprovechamiento de sus capacidades geotérmicas. Una mayor integración de la energía geotérmica permitiría ahorrar más de 10 millones de toneladas de emisiones CO2 al año.

La participación de la energía geotérmica en el mix eléctrico varía según los países. La cuota más elevada corresponde a El Salvador (26%), Nicaragua (15%) y Costa Rica (12,5%), mientras que la participación es pequeña en Honduras (3%) y Guatemala (2,5%).

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entregó el pasado mes de julio la planta geotérmica Las Pailas II, en la provincia de Guanacaste, que tuvo un coste total de 366 millones de dólares. La planta aportará a la red eléctrica un máximo de 55 MW, de forma que cuando esté plenamente operativa elevará el total de capacidad instalada en el país de 207 MW a 262 MW.

A Costa Rica le sigue El Salvador en generación eléctrica a partir de la energía geotérmica. Líder nacional en la producción es la empresa LaGeo, responsable de la casi totalidad de los 204 MW instalados en el país. Esta empresa cuenta con dos plantas, una en Ahuachapá, que produce 95 MW, y la otra Usulután, con una producción de 105 MW. Con menor consumo eléctrico que Costa Rica, El Salvador es el país centroamericano con mayor peso de la generación geotérmica en su mix eléctrico, un 26%, el doble que en el caso costarricense.

Nicaragua tiene una potencia instalada de 150 MW, gracias al interés geotérmico que presenta la cordillera volcánica del Pacífico. Sin embargo, los niveles de producción están claramente por debajo, aunque suponen un 15% de la generación eléctrica en el país. Dentro de los proyectos geotérmicos, destacan el de San Jaciento-Tizate y el de Momotombo, que ya están siendo explotados. El primero explotado por la empresa Polaris Energy, se realizó en 2005 con la pretensión inicial de producir 71 MW, para alcanzar los 200 MW a finales de la presente década; sin embargo, actualmente, está produciendo 60 MW. El segundo, controlado por la empresa ORMAT y la participación de ENEL, se impulsó en 1989 con una capacidad de 70 MW, si bien desde 2013 produce 20 MW.

Guatemala está algo por detrás, con una potencia instalada de 49 MW, seguida de Honduras, con 35 MW. Ambos países reconocen el interés de la explotación geotérmica, pero se han quedado rezagados en su promoción. Y eso que los estudios del propio gobierno guatemalteco destacan la rentabilidad de los recursos geotérmicos, cuyo coste de producción es de 1 dólar por MW/hora, frente a los 13,8 dólares en el caso de la energía hidroeléctrica o los 60,94 por ciento del carbón.

El Congreso brasileño aprueba ratificar el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas firmado por Trump y Bolsonaro

Con la reactivación de su centro de lanzamientos de Alcántara, el mejor ubicado del mundo debido a su proximidad al Ecuador, la industria espacial brasileña espera alcanzar un volumen de negocios de 10.000 millones de dólares anuales a partir de 2040, con el control al menos del 1% del sector mundial, especialmente en el área de lanzamientos espaciales. El gobierno de Jair Bolsonaro ha aceptado garantizar a EEUU la confidencialidad tecnológica, llegando a un acuerdo que Washington ya había intentado sin éxito antes de la llegada del Partido de los Trabajadores al poder.

![Área de lanzamiento espacial del centro espacial brasileño de Alcántara [AEB] Área de lanzamiento espacial del centro espacial brasileño de Alcántara [AEB]](/documents/10174/16849987/alcantara-blog.jpg)

▲ Área de lanzamiento espacial del centro espacial brasileño de Alcántara [AEB]

ARTÍCULO / Alejandro J. Alfonso [Versión en inglés]

Brasil quiere contar en la nueva era espacial, en la que la iniciativa privada, especialmente la estadounidense, va a tener un gran protagonismo, junto al ya tradicional de las agencias nacionales de las principales potencias. Con el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, firmado el pasado mes de marzo por los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, en la estratégica base de Alcántara podrán lanzarse cohetes, naves espaciales y satélites dotados de tecnología estadounidense.

La garantía de confidencialidad tecnológica –el acceso a ciertos lugares de la base solo estará autorizado a personal de EEUU, si bien la jurisdicción seguirá siendo de la Fuerza Aérea de Brasil– permitirá que Alcántara no deba negociar contratos solo con el 20% del mercado mundial, como hasta ahora, algo que lastraba la viabilidad económica de la base. No obstante, el acuerdo también tiene un aspecto limitador, pues solo autoriza a Brasil a lanzar aquellos cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tangan partes tecnológicas desarrolladas por EEUU.

El nuevo contexto político de Brasil hizo que el acuerdo fuera ratificado sin problemas el 22 de octubre por la Cámara de Diputados y el 12 de noviembre por el Senado, una situación bien diferente a la vivida en 2000, cuando el Congreso bloqueó un acuerdo similar que impulsaba el presidente Fernando Henrique Cardoso. La llegada después del Partido de los Trabajadores al poder, con las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, enfrió las relaciones entre los dos países y Washington dejó momentáneamente de lado su interés por Alcántara.

Las aspiraciones espaciales de Brasil vienen de lejos; su industria aeroespacial es la mayor de Latinoamérica. En la década de 1960 desarrolló una primera base de lanzamientos, Barrera del Infierno, cerca de Natal. En 1994 la matriz militar de la investigación se transformó en la civil Agencia Espacial Brasileña (AEB). Además del desarrollo de satélites, en 2004 la AEB lanzó su primer cohete. En 2006 un astronauta brasileño se incorporó a la Estación Espacial Internacional, de la que Brasil es socio.

El centro de lanzamiento de Alcántara está situado en Maranhão, un estado en el noreste de Brasil. Alcántara es una pequeña ciudad colonial que se encuentra a 100 kilómetros São Luís la capital del estado. La localidad cuenta con 22.000 habitantes y tiene acceso al mar. El centro de lanzamiento fue construido durante la década de 1980 y tiene un recinto de 620 kilómetros cuadrados. Además, la base de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que lo convierte en un lugar ideal para lanzar satélites en órbita geoestacionaria. Las condiciones geográficas únicas del sitio de lanzamiento atraen a las empresas interesadas en lanzar satélites pequeños o medianos, generalmente utilizados para satélites de comunicaciones o vigilancia. Desafortunadamente, la institución sufrió una mala reputación cuando las operaciones se detuvieron brevemente debido a un lanzamiento fallido en 2003, lo que resultó en la muerte de 21 técnicos y la destrucción de algunas de las instalaciones. En 2002 la Agencia

Estados Unidos está interesado en Alcántara debido a su ubicación estratégica. Como se mencionó anteriormente, el sitio de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que permite a los cohetes estadounidenses ahorrar hasta un 30% en el consumo de combustible en comparación con los lanzamientos desde Cabo Cañaveral, Florida. Asimismo, debido a su proximidad al Ecuador, la resistencia para alcanzar la órbita es menor que Cabo Cañaveral, lo que significa que las empresas pueden aumentar el peso del cohete o de la carga que transporta sin agregar combustible adicional. Por lo tanto, esta ubicación ofrece a las compañías estadounidenses las mismas ventajas que disfrutan sus contrapartes europeas que utilizan un sitio de lanzamiento en la Guayana Francesa, ubicada cerca, al norte del Ecuador. El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas firmado entre los presidentes Bolsonaro y Trump en marzo tiene por objeto atraer a estas empresas estadounidenses al garantizarles que las empresas estadounidenses que si utilizan las instalaciones de Alcántara tendrán la protección y las salvaguardas necesarias para que su tecnología no sea robada o copiada por operarios o ingenieros brasileños.

El gobierno brasileño está claramente interesado en que los estadounidenses utilicen el centro de Alcántara. La industria espacial mundial tiene un valor aproximado de 300.000 millones de dólares, y Brasil, que todavía tiene una agencia espacial en desarrollo, podría utilizar los fondos obtenidos del arrendamiento del sitio de lanzamiento para desarrollar aún más sus capacidades espaciales. La Agencia Espacial Brasileña ha estado infrafinanciada durante muchos años, por lo que ingresos adicionales le resultan especialmente convenientes. Además, los funcionarios brasileños han especulado que la inversión en el sitio de lanzamiento traerá consigo más inversiones en la región de Alcántara en general, mejorando la calidad de vida del área. Por ejemplo, la base de Kourou, en la Guayana Francesa, genera el 15% del PIB de ese territorio ultramarino francés, dando empleo directo o indirecto a 9.000 personas. En conclusión, el gobierno de Bolsonaro espera que con este acuerdo se profundice la relación con EEUU, y que además aporte medios monetarios para invertir en el sitio de lanzamiento y sus alrededores, e invertir en la Agencia Espacial Brasileña.

Sin embargo, este acuerdo también ha recibido críticas. En 2000, el gobierno del presidente Cardoso intentó firmar un acuerdo similar con la administración de George W. Bush que finalmente fue bloqueado por el congreso brasileño por temor a que Brasil cediera su soberanía a EEUU. Estos mismos miedos todavía están presentes hoy. El ex ministro de Asuntos Exteriores de Brasil Samuel Pinheiro Guimarães Nieto declaró que EEUU está buscando establecer una base militar en Brasil, lesionando así la soberanía del pueblo brasileño. Las críticas también se dirigen a la redacción del acuerdo en sí, que señala que el dinero que el gobierno brasileño gane del uso estadounidense del centro de lanzamiento no puede invertirse en cohetes de desarrollo exclusivamente brasileño, sino bien puede invertirse en otras áreas relacionadas con la Agencia Espacial Brasileña.

Además de los argumentos sobre la integridad de la soberanía brasileña, también se defiende a los quilombolas, descendientes de esclavos brasileños que escaparon de sus amos, que fueron desplazados de sus tierras costeras cuando se construyó la base. Actualmente, el gobierno propone aumentar el tamaño del sitio de lanzamiento de Alcántara en 12.000 hectáreas, y las comunidades de Quilombo temen que una vez más se vean obligadas a mudarse, causándoles un mayor empobrecimiento. Esto ha sido objeto de debate tanto en el Congreso brasileño como en el Congreso estadounidense, con representantes de la Cámara demócrata que presentaron una resolución pidiendo al gobierno de Bolsonaro que respete los derechos de los quilombolas.

El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas es un acuerdo principalmente comercial con el fin de atraer a más empresas estadounidenses a Brasil para el centro de Alcántara, lo que les ahorraría dinero a estas empresas debido a la ubicación ideal del lugar de lanzamiento, al tiempo que tendrían oportunidad de invertir en el programa espacial brasileño. Sin embargo, debido a las controversias mencionadas anteriormente, algunos pueden considerar esto como un acuerdo unilateral donde solo prevalecen los intereses estadounidenses, mientras que el gobierno y el pueblo brasileños pierden la soberanía sobre un lugar estratégico. No obstante, debe advertirse que Brasil ha desarrollado tradicionalmente una importante industria aeronáutica (Embraer, recientemente comprada por Boeing, es un excelente ejemplo) y la base de Alcántara brinda la oportunidad a Brasil de saltar a la nueva era espacial.

Durante décadas, EEUU cerró sus puertas al aguacate mexicano; hoy lo necesita para cubrir su creciente demanda

En 2019 se registrará un récord de las importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos: casi el 90% del millón de toneladas de aguacates consumidos por los estadounidenses procederá del vecino país, que lidera la producción mundial. Luego de estar prohibido durante décadas en EEUU –alegando cuestiones fitosanitarias, sobre todo invocadas por los productores de California–, la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió las puertas del mercado estadounidense a este producto mexicano, primero con reservas y desde 2007 sin restricciones. La llegada de Trump a la presidencia marcó un descenso de las importaciones, pero luego no han dejado de subir.

▲ El interés por la comida saludable ha hecho aumentar el consumo de aguacate en el mundo

ARTÍCULO / Silvia Goya

Tendencias sociales como el veganismo o el “real fooding” han hecho aumentar la producción mundial de aguacate, una fruta valorada por su grasa saludable y su aportación vitamínica, que ameniza bien multitud de platos. En Estados Unidos, además, la tradición alimentaria de millones de hispanos –el aguacate nace de un árbol propio de América Central y del Sur (Persea americana)– ha fomentado el consumo de un producto que, como pocos, marca las relaciones entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) prevé que para atender el creciente consumo nacional de aguacate (que se ha multiplicado por 5,4 desde 2000, pasando de 226.000 toneladas a 1,2 millones en 2018), en 2019 el país tendrá que aumentar sus importaciones notablemente, de forma que pasen a constituir del 87% al 93% de la disponibilidad de producto. Eso supondrá un incremento de las importaciones desde México, que en 2018 aportó ya el 87% del aguacate procedente del extranjero. Esta necesidad de importación se debe en parte a problemas en la producción registrados en California, el estado de mayor producción en EEUU (alrededor del 80%), muy por delante del segundo, Florida, y gran litigador en el pasado para impedir la competencia del aguacate mexicano.

El primer año de Donald Trump en la Casa Blanca supuso un ligero descenso en la importación de aguacate mexicano, que en 2017 bajó a 774.626 toneladas. Sin embargo, en 2018 se alcanzó un nuevo récord, con 904.205 toneladas, con un incremento del 17%, en un contexto de no materialización de las amenazas comerciales lanzadas por la Administración Trump, que finalmente se avino a la renovación del tratado de libre comercio con México y Canadá. El último año, las importaciones de México supusieron el 87% del total de compras de aguacate en el exterior; el resto hasta 1,04 millones de toneladas, correspondieron a las procedentes de Perú (8%), Chile (2,5%) y República Dominicana (2,5%).

Historia de un veto

La notable alza de las ventas de aguacate en EEUU ha atraído la atención de los carteles de droga, que se han enfrentado para controlar el negocio en algunos estados mexicanos como Michoacán –el gran productor de aguacates, sobre todo de la variedad Hass, que es la de mayor comercialización–, dando lugar a un “nuevo narcotráfico”. No obstante, el historial de controversia entre los dos países en torno a esta baya viene de lejos. Fue en 1914 cuando el entonces secretario de Agricultura de EEUU firmó el un aviso de cuarentena mediante el cual declaraba la necesidad de prohibir la importación de semillas de aguacate de México debido a un gorgojo que la semilla portaba. En 1919 se promulgó la “Cuarentena de viveros, plantas y semillas”. Ese marco normativo fue vigente durante décadas.

Durante el periodo de los años 70 la discusión sobre la entrada de los aguacates mexicanos en el mercado estadounidense se mantuvo en el primer plano político debido a la insistencia de los funcionarios del Servicio de Sanidad Vegetal de México. Las investigaciones en diversos estados mexicanos productores de aguacate, sin embargo, hallaron gorgojos en algunas de las semillas, lo que no permitió que se cambiase la política reguladora del Servicio de Inspección Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EEUU. Por ello, en 1976 el USDA, en una carta dirigida a su contraparte mexicana, afirmó que se debía continuar “como en el pasado, en contra de la emisión de permisos para la importación del aguacate de México”.

Tras estos acontecimientos la política estadounidense respecto a los aguacates procedentes de su país vecino continuó siendo restrictiva hasta que la liberalización del comercio y la armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias comenzaron a modificar el contexto en el que los gobiernos examinaban los problemas de salud vegetal e importaciones. Durante la mayor parte del siglo XX la política de protección había consistido en negar el acceso a los productos que podían albergar plagas; en la última década, sin embargo, las reglas comenzaron a cambiar.

La creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y de la Organización Mundial del Comercio en 1995 abrieron camino para las nuevas solicitudes mexicanas de acceso al mercado de aguacate de EEUU. Aunque el objetivo principal del TLCAN era la eliminación de los aranceles para 2004, también preveía la armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias entre los socios comerciales. No obstante, este tratado de libre comercio reconoce explícitamente que cada país puede establecer regulaciones para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, por lo que cuando el riesgo de infestación de plagas es alto, el país tiene legitimidad para poner restricciones al comercio.

Con la implementación del TLCAN en 1994 el gobierno de EEUU se vio sometido a una mayor presión para facilitar la importación de productos agrícolas de México, entre ellos el aguacate. Esto llevó a un cambio en la política fitosanitaria del USDA hacia una nueva política de “mitigación o soluciones tecnológicas”. El APHIS es la rama del gobierno encargada de implementar las disposiciones fitosanitarias del TLCAN en el caso de EEUU. Este órgano consideraba que las moscas de la fruta –presentes en una amplia variedad de especies– se podían encontrar también en los aguacates mexicanos, por lo que los funcionarios del Servicio de Sanidad Vegetal de México tenían la difícil tarea de demostrar que dicho insecto no estaba presente en sus aguacates y que aquellos de la variedad Hass no eran susceptibles al ataque de la mosca mexicana de la fruta. Entre 1992 y 1994 México presentó dos planes de trabajo con sus respectivas investigaciones. El primero fue rechazado mientras que el segundo, pese a la presión de la Comisión de Aguacates de California (CAC), fue aceptado.

Este segundo plan solicitaba el acceso del aguacate mexicano a 19 de los 50 estados estadounidenses durante los meses de octubre a febrero. A finales de junio de 1995 el USDA emitió una propuesta de norma que describía las condiciones bajo las cuales el aguacate Hass cultivado en plantaciones aprobadas en Michoacán podría ingresar en EEUU. Fue a finales de 1997 cuando el USDA publicó una norma final autorizando la importación de dichos aguacates a EEUU. Esta fue la primera vez que el USDA usó el llamado “enfoque de sistemas” para gestionar los riesgos planteados por las plagas cuarentenarias.

Al concluir la segunda temporada de envíos, en febrero de 1999, México solicitó la ampliación del programa para aumentar el número de estados de EEUU a los que podía exportar y permitir que la temporada de envíos comenzase un mes antes (septiembre) y acabase un mes después (marzo). En 2001, el USDA se reunió con el Servicio de Salud Vegetal mexicano y aceptó considerar la ampliación de los estados importadores a 31 y las fechas de importación desde el 15 de octubre hasta el 15 de abril. La buena relación establecida entre los presidentes George W. Bush y Vicente Fox tuvo una clara influencia en este movimiento expansivo.

![Importaciones en toneladas. En 2018, importaciones de 1,04 millones de toneladas (el 87% de México) [Fuente: USDA] Importaciones en toneladas. En 2018, importaciones de 1,04 millones de toneladas (el 87% de México) [Fuente: USDA]](/documents/10174/16849987/aguacate-grafico.png)

Importaciones en toneladas. En 2018, importaciones de 1,04 millones de toneladas (el 87% de México) [Fuente: USDA]

Liberalización

Durante cinco años se habían enviado aguacates mexicanos a EEUU sin detectar una sola plaga. Pese a que la expansión de la importación de aguacate mexicano parecía inevitable, desde California la CAC presentó una demanda contra el USDA, alegando que los aguacates mexicanos sí tenían plagas. Ante esto el USDA llevó a cabo una investigación y publicó en 2003 un borrador de “Evaluación de riesgo de plagas” en el que se confirmaba que los aguacates mexicanos no portaban la mosca de la fruta.

El USDA había tornado su posición anterior de protección interna hacia una nueva posición que beneficiaba la importación. Así pues, en 2004 el USDA emitió una nueva norma para expandir el programa de importación a los 50 estados durante los 12 meses del año. Esta norma preveía que en California, Florida y Hawái se retrasase la importación de aguacates hasta un año con el fin de comprobar la eficacia de las regulaciones propuestas. Por lo tanto, hasta enero de 2007 no se permitió a México exportar aguacates a California y Florida; desde entonces se le permite exportar a todos los estados durante todo el año, convirtiéndose así rápidamente EEUU en el mayor importador mundial de aguacate mexicano.

Hasta 2017 la importación de aguacates mexicanos se mantuvo estable; sin embargo, como se ha indicado previamente, con la llegada de Trump a la Casa Blanca las relaciones entre EEUU y México volvieron a tambalearse en torno a diversos temas, uno de ellos la exportación de alimentos de México a EEUU, con el aguacate como caso emblemático. El nuevo presidente estadounidense amenazó con una tarifa de un 20% sobre los aguacates mexicanos para financiar el muro que pretendía construir en la frontera.

En junio de 2018 Trump amenazó de nuevo con poner un arancel al aguacate del 25% y posteriormente en mayo de 2019 amenazó con imponer un arancel del 5% a todos los bienes provenientes de México.

En marzo de 2019, al darse la ola migratoria, el presidente de EEUU amenazó con cerrar la frontera con México y consecutivamente retiró su decisión, no obstante, el simple hecho de que Trump amenazase con cerrar la frontera ya hizo escalar el precio del aguacate un 34%.

Las relaciones de EEUU y México respecto al aguacate prosiguen inestables. Pese a que se ha avanzado mucho desde la implantación del TLCAN, siguen estando en juego diversos intereses que podrían llevar a EEUU a reducir la importación de aguacates mexicanos. Difícilmente el aguacate puede escapar de la incerteza propia del vínculo entre EEUU y México.

![US border patrol vehicle near the fence with Mexico [Wikimedia Commons] US border patrol vehicle near the fence with Mexico [Wikimedia Commons]](/documents/10174/16849987/us-border-blog.jpg)

▲ US border patrol vehicle near the fence with Mexico [Wikimedia Commons]

ESSAY / Gabriel de Lange

I. Current issues in the Northern Triangle

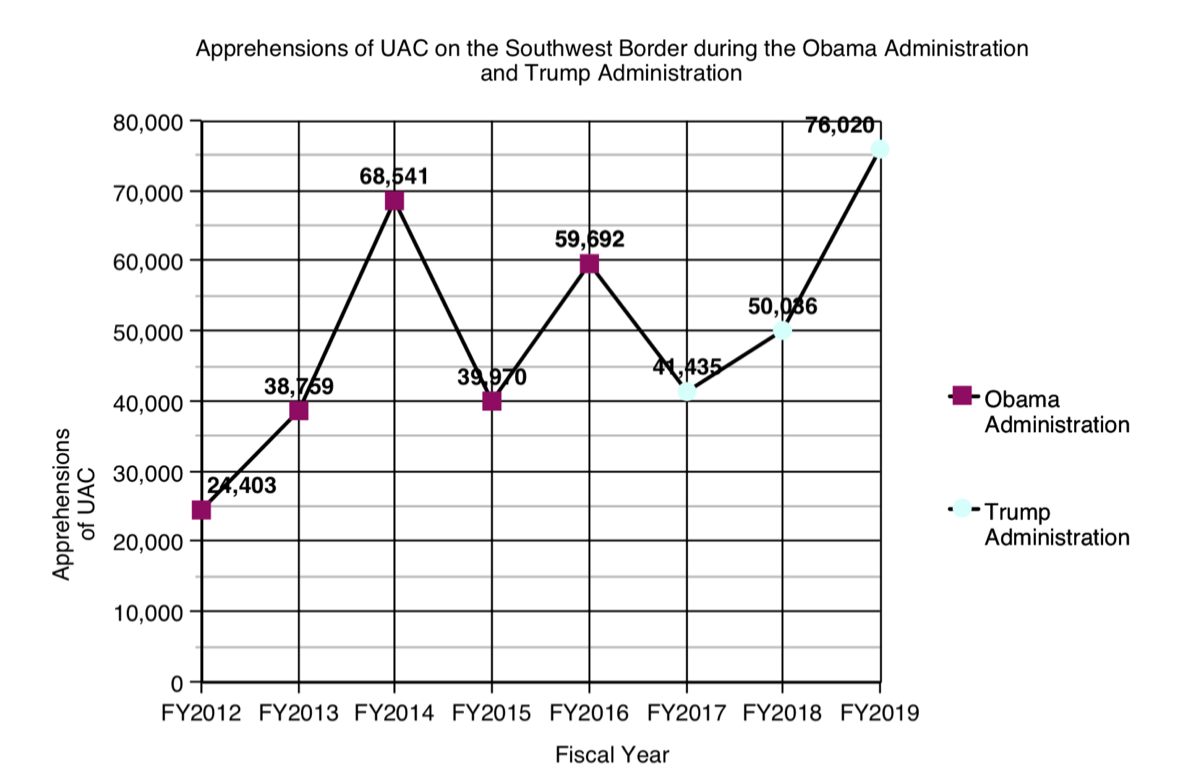

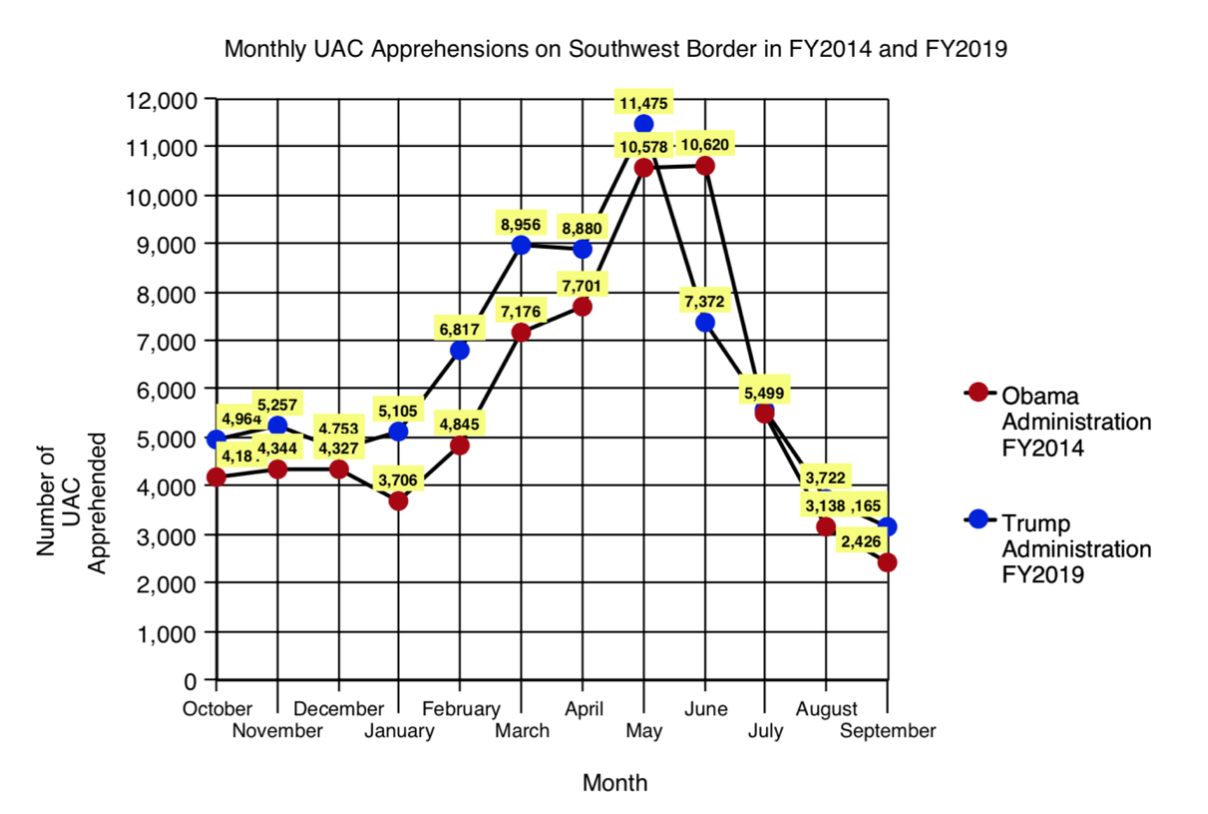

In recent years, the relationship between the Northern Triangle Countries (NTC) –Guatemala, Honduras, and El Salvador– and it’s northern neighbours Mexico and the United States has been marked in mainstream media for their surging migration patterns. As of 2019, a total of 977,509 individuals have been apprehended at the Southwest border of the US (the border with Mexico) as compared to 521,093 the previous year (years in terms of US fiscal years). Of this number, an estimated 75% have come from the NTC[1]. These individuals are typically divided into three categories: single adults, family units, and unaccompanied alien children (UAC).

As the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) reports, over 65% of the population of the NTC are below 29 years of age[2]. This is why it is rather alarming to see an increasing number of the youth population from these countries leaving their homes and becoming UAC at the border.

Why are these youths migrating? Many studies normally associate this to “push factors.” The first factor being an increase in insecurity and violence, particularly from transnational organised crime, gangs, and narco-trafficking[3]. It is calculated that six children flee to the US for every ten homicides in the Northern Triangle[4]. The second significant factor is weak governance and corruption; this undermines public trust in the system, worsens the effects of criminal activity, and diverts funds meant to improve infrastructure and social service systems. The third factor is poverty and lack of economic development; for example in Guatemala and Honduras, roughly 60% of people live below the poverty line[5].

The other perspective to explain migration is through what are called “pull factors.” An example would be the lure of economic possibilities abroad, like the high US demand for low-skilled workers, a service that citizens of NTC can provide and be better paid for that in their home countries. Another pull factor worth mentioning is lax immigration laws, if the consequences for illegal entry into a country are light, then individuals are more likely to migrate for the chance at attaining better work, educational, and healthcare opportunities[6].

II. US administrations’ strategies

A. The Obama administration (2008-2015)

The Obama administration for the most part used the carrot and soft power approach in its engagement with the NTC. Its main goals in the region being to “improve security, strengthen governance, and promote economic prosperity in the region”, it saw these developments in the NTC as being in the best interest of US national security[7].

In 2014, in the wake of the massive surge of migrants, specially UACs, the administration launched the reform initiative titled the Plan of the Alliance for Prosperity (A4P). The plan expanded across Central America but with special focus on the NTC. This was a five year plan to address these “push factors” that cause people to migrate. The four main ways that the initiative aims to accomplish this is by promoting the following: first, by fostering the productivity sector to address the region’s economic instability; second, by developing human capital to increase the quality of life, which improves education, healthcare and social services; third, improving citizen security and access to justices to address the insecurity and violence threat, and lastly, strengthening institutions and improving transparency to address the concerns for weak governance and corruption[8].

This initiative would receive direct technical support and financing from the Inter-American Development Bank (IDB). In addition, major funding was to be provided by the US, which for the fiscal years of 2015-2018 committed $2.6 billion split for bilateral assistance, Regional Security Strategy (RSS), and other regional services[9]. The NTC governments themselves were major financiers of the initiative, committing approximately $8.6 billion between 2016-2018[10].

The administration even launched programs with the US Agency for International Development (USAID). The principle one being the Central American Regional Security Initiative (CARSI), with a heavy focus on the NTC and it’s security issues, which allotted a budget of $1.2 billion in 2008. This would later evolve into the larger framework of US Strategy for Engagement in Central America in 2016.

The Obama administration also launched in 2015 the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), which currently allows individuals who were brought to the US as children, and have unlawful statuses to receive a renewable two-year period of deferred action from deportation[11]. It is a policy that the Trump administration has been fighting to remove these last few years.

Although the Obama administration was quite diplomatic and optimistic in its approach, that didn’t mean it didn’t make efforts to lessen the migration factors in more aggressive ways too. In fact, the administration reportedly deported over three million illegal immigrants through the Immigration and Customs Enforcement (ICE), the highest amount of deportations taking place in the fiscal year of 2012 reaching 409,849 which was higher than any single one of the Trump administration’s reported fiscal years to date[12].

In addition, the Obama administration used educational campaigns to discourage individuals from trying to cross into the US illegally. In 2014 they also launched a Central American Minors (CAM) camp targeting children from the NTC and providing a “safe, legal and orderly alternative to US migration”[13]. This however was later scrapped by the Trump Administration, along with any sense of reassessment brought about by Obama’s carrot approach.

![Number of apprehensions and inadmissibles on the US border with Mexico [Source: CBP] Number of apprehensions and inadmissibles on the US border with Mexico [Source: CBP]](/documents/10174/16849987/us-border-grafico.png)

Number of apprehensions and inadmissibles on the US border with Mexico [Source: CBP]

B. The Trump administration (2016-present)

The Trump administration’s strategy in the region has undoubtedly gone with the stick approach. The infamous “zero tolerance policy” which took place from April-June 2018 is a testimony to this idea, resulting in the separation of thousands of children from their parents and being reclassified as UAC[14]. This was in an attempt to discourage individuals in the NTC from illegally entering the US and address these lax immigration laws.

From early on Trump campaigned based on the idea of placing America’s interests first, and as a result has reevaluated many international treaties and policies. In 2016 the administration proposed scaling back funds for the NTC through the A4P, however this was blocked in Congress and the funds went through albeit in a decreasing value starting with $754 million in 2016 to only $535 million in 2019.

Another significant difference between the two administrations is that while Obama’s focused on large multi-lateral initiatives like the A4P, the Trump administration has elected to focus on a more bilateral approach, one that goes back and forth between cooperation and threats, to compliment the existing strategy.

Towards the end of 2018 the US and Mexico had announced the concept of a “Marshal Plan” for Central America with both countries proposing large sums of money to be given annually to help improve the economic and security conditions in the NTC. However in this last year it has become more apparent that there will be difficulties raising funds, especially due to their reliance on private investment organisations and lack of executive cooperation. Just last May, Trump threatened to place tariffs on Mexico due to its inability to decrease immigration flow. President López Obrador responded by deploying the National Guard to Mexico’s border with Guatemala, resulting in a decrease of border apprehensions by 56%[15] on the US Southwest border. This shows that the stick method can achieve results, but that real cooperation can not be achieved if leaders don’t see eye to eye and follow through on commitments. If large amount of funding where to be put in vague unclear programs and goals in the NTC, it is likely to end up in the wrong hands due to corruption[16].

In terms of bilateral agreements with NTC countries, Trump has been successful in negotiation with Guatemala and Honduras in signing asylum cooperative agreements, which has many similarities with a safe third country agreement, though not exactly worded as such. Trump struck a similar deal with El Salvador, though sweetened it by granting a solution for over 200,000 Salvadorans living in US under a Temporary Protection Status (TPS).[17]

However, Trump has not been the only interested party in the NTC and Mexico. The United Nations’ ECLAC launched last year its “El Salvador-Guatemala-Honduras-Mexico Comprehensive Development Program”, which aims to target the root causes of migration in the NTC. It does this by promoting policies that relate to the UN 2030 agenda and the 17 sustainable development goals. The four pillars of this initiative being: economic development, social well-being, environmental sustainability, and comprehensive management of migratory patters[18]. However the financing behind this initiative remains ambiguous and the goals behind it seem redundant. They reflect the same goals established by the A4P, just simply under a different entity.

The main difference between the Obama and Trump administrations is that the A4P takes a slow approach aiming to address the fundamental issues triggering migration patterns, the results of which will likely take 10-15 years and steady multi-lateral investment to see real progress. Meanwhile the Trump administration aims to get quick results by creating bilateral agreements with these NTC in order to distribute the negative effects of migration among them and lifting the immediate burden. Separately, neither strategy appears wholesome and convincing enough to rally congressional and public support. However, the combination of all initiatives –investing effort both in the long and short run, along with additional initiatives like ECLAC’s program to reinforce the region’s goals– could perhaps be the most effective mechanism to combat insecurity, weak governance, and economic hardships in the NTC.

[1] Nowrasteh, Alex. “1.3 Percent of All Central Americans in the Northern Triangle Were Apprehended by Border Patrol This Fiscal Year - So Far”. Cato at Library. June 7, 2019. Accessed November 8, 2019.

[2] N/A. “Triángulo Norte: Construyendo Confianza, Creando Oportunidades.” Inter-American Development Bank. Accessed November 5, 2019.

[3] Orozco, Manuel. “Central American Migration: Current Changes and Development Implications.” The Dialogue. November 2018. Accessed November 2019.

[4] Bell, Caroline. “Where is the Northern Triangle?” The Borgen Project. October 23, 2019. Accessed November 6, 2019.

[5] Cheatham, Amelia. “Central America’s Turbulent Northern Triangle.” Council on Foreign Relations. October 1, 2019. Accessed November 6, 2019.

[6] Arthur, R. Andrew. “Unaccompanied Alien Children and the Crisis at the Border.” Center for Immigration Studies. April 1, 2019. Accessed November 9, 2019.

[7] Members and Committees of Congress. “U.S. Strategy for Engagement in Central America: Policy Issues for Congress.” Congressional Research Service. Updated November 12, 2019. November 13, 2019.

[8] N/A. “Strategic Pillars and Lines of Action.” Inter-American Development Bank. 2019. Accessed November 10, 2019.

[9] N/A. “Budgetary Resources Allocated for the Plan of the Alliance for Prosperity.” Inter-American Development Bank. N/A. Accessed November 10, 2019.

[10] Schneider, L. Mark. Matera, A. Michael. “Where Are the Northern Triangle Countries Headed? And What Is U.S. Policy?” Centre for Strategic and International Studies. August 20, 2019. Accessed November 11, 2019.

[11] N/A. “Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).” Department of Homeland Security. N/A. Accessed November 12, 2019.

[12] Kight, W. Stef. Treene, Alayna. “Trump isn’t Matching Obama deportation numbers.” Axios. June 21, 2019. Accessed November 13, 2019.

[13] N/A. “Unaccompanied Alien Children: An Overview.” Congressional Research Service. October 9, 2019. Accessed November 10, 2019.

[14] N/A. “Unaccompanied Alien Children: An Overview.” Congressional Research Service. October 9, 2019. Accessed November 10, 2019.

[15] Nagovitch, Paola. “Explainer: U.S. Immigration Deals with Northern Triangle Countries and Mexico.” American Society/Council of Americans. October 3, 2019. Accessed November 10, 2019.

[16] Berg, C. Ryan. “A Central American Martial Plan Won’t Work.” Foreign Policy. March 5, 2019. Accessed November 11, 2019.

[17] Nagovitch, Paola. “Explainer: U.S. Immigration Deals with Northern Triangle Countries and Mexico.” American Society/Council of Americans. October 3, 2019. Accessed November 10, 2019.

[18] Press Release. “El Salvador, Guatemala, Honduras and Mexico Reaffirm their Commitment to the Comprehensive Development Plan.” ECLAC. September 19,2019. Accessed November 11, 2019.

Los acuerdos de EEUU con el Triángulo Norte han podido tener un efecto disuasorio antes de entrar en vigor

En el primer mes tras la extensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) a los tres países del Triángulo Norte, las aprehensiones en la frontera de EEUU han caído por debajo de los últimos años. La reducción real de la afluencia de migrantes que esto evidencia tiene que ver con el mayor control de México sobre su frontera con Guatemala, pero también puede deberse al efecto disuasorio del anuncio de los acuerdos, cuya implementación no ha comenzado plenamente y por tanto aún deben demostrar si tendrán directa eficacia.

![Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons] Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]](/documents/10174/16849987/tercer-pais-blog.jpg)

▲ Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / María del Pilar Cazali

Los intentos de entrada en Estados Unidos a través de su frontera con México no solo han vuelto ya a niveles de comienzos de año, antes de que la cifra de migrantes se disparara y cada mes marcara un nuevo récord hasta alcanzarse en mayo las 144.116 aprehensiones e inadmisiones (cifras de la guardia fronteriza estadounidense que permiten valorar indirectamente la evolución de la migración), sino que han seguido descendiendo hasta quedar por debajo de varios años previos.

El mes de octubre (el primer mes del año fiscal estadounidense de 2020), hubo 45.250 aprehensiones e inadmisiones en la frontera sur de EEUU, por debajo de la cifra de los meses de octubre de 2018, 2015 y 2016 (aunque no de 2017). Esto permite vaticinar que el total de aprehensiones e inadmisiones en el nuevo año fiscal quedará claramente por debajo del récord de 977.509 registrado en el de 2019. Ese auge tuvo que ver con las caravanas de migrantes que se iniciaron a finales de 2018 en el Triángulo Norte centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), siguiendo una corriente migratoria que, con diferentes intensidades, comenzó en la década de 1980 por inestabilidades políticas y económicas de esos países.

Esta crisis migratoria llevó a que la administración estadounidense del presidente Trump aplicara políticas de deportación más duras, incluyendo el cambio de condiciones para las deportaciones expeditas. Además, la Casa Blanca presionó a México con la amenaza de aranceles a sus productos si no contribuía a reducir el flujo de migrantes que atravesaban suelo mexicano, lo que llevó al presidente López Obrador al despliegue de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Trump combinó esas medidas con la negociación con los países del Triángulo Norte de Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que inicialmente fueron denominados impropiamente de “tercer país seguro”, lo que contribuyó a aumentar la controversia que generaron.

Acuerdo con Guatemala

Debido a amenazas estadounidenses de imponer aranceles a Guatemala si no lograba reducir el número de migrantes de ese país o que pasan por él rumbo a EEUU, el gobierno guatemalteco aceptó los términos de un trato anunciado por Trump el 26 de julio de 2019. El acuerdo prevé que quienes solicitan asilo en EEUU pero han pasado previamente por Guatemala, sean llevados de nuevo a este país para que puedan permanecer allí como asilados en caso de reunir las condiciones requeridas. Estados Unidos ve esto como un acuerdo de tercer país seguro.

Un acuerdo de tercer país seguro es un mecanismo internacional que posibilita acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro. El acuerdo firmado en julio impede que los solicitantes de asilo puedan recibir protección estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron primero asilo allí. El objetivo estadounidense es evitar que los migrantes provenientes de Honduras y El Salvador pidan asilo en EEUU. La responsabilidad de gestionar las solicitudes de protección recaerá sobre Washington solo en tres supuestos: menores de edad no acompañados, personas con visa o documento de admisión emitido por EEUU o personas que no tengan la obligación de obtener una visa. Quienes no cumplan con los requisitos, serán enviados a Guatemala para esperar la resolución de su caso, que podría tardar años. Por otro lado, el acuerdo no impide que los solicitantes guatemaltecos y mexicanos puedan pedir asilo en EEUU.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, previamente había anunciado que un acuerdo similar podría llegar a ser parte de las negociaciones migratorias que se estaban llevando a cabo con EEUU. En Guatemala, tras el anuncio de lo acordado, surgieron múltiples críticas, porque las condiciones de seguridad de ambos países son incomparables. A esto se le sumaron rumores sobre cuál era el verdadero contenido del acuerdo que Morales había firmado, ya que no fue inmediatamente revelado al público. Ante esta incertidumbre, el ministro de Interior, Enrique Degenhart, declaró que el acuerdo era solo para hondureños y salvadoreños, no para nacionales de otros países latinoamericanos, y que el texto no mencionaba explícitamente el término “tercer país seguro”.

La semana siguiente al anuncio, fueron interpuestos tres recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, argumentando que el país no está en condiciones de prestar la protección que supuestamente ofrece y que el gasto que acarrearía debilitaría la situación económica de la propia población. Sin embargo, Degenhart defendió el acuerdo diciendo que las repercusiones económicas habrían sido peores si no se hubiere alcanzado el pacto con Washington, porque con los aranceles estadounidenses estaría en peligro la mitad de las exportaciones guatemaltecas y los puestos trabajos que le acompañan a estos sectores.

Estas críticas no provenían solo de ciudadanos guatemaltecos, sino también de figuras públicas como el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, invocando falta de transparencia por parte del gobierno. Rodas insistió en que Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro por sus bajos indicadores de producción, de educación, de salud pública y de seguridad. Parecidas ideas han expresado organizaciones como Amnistía Internacional también, para las que Guatemala no es seguro y no se puede considerar como refugio.

En su pronunciamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala afirmó que el gobierno guatemalteco necesita someter el acuerdo a la aprobación del Congreso para que pueda ser efectivo. Esto ha sido rechazado por el gobierno, que estima que la política internacional es competencia directa del presidente del país y por tanto comenzará a implementar lo decidido con Washington sin más dilación.

![Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP] Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]](/documents/10174/16849987/tercer-pais-grafico.png)

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

También con El Salvador y Honduras

A pesar de toda esta controversia generada desde el mes de julio a raíz del pacto con Guatemala, EEUU desarrolló esfuerzos similares con El Salvador y Honduras. El 20 de septiembre de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó un acuerdo asimilable a la figura del tercer país seguro, aunque tampoco fue llamado explícitamente así. Compromete a El Salvador a recibir solicitantes de asilo que aún no pueden ingresar a EEUU, similar al acuerdo con Guatemala. El acuerdo de El Salvador tiene los mismos tres supuestos en los que EEUU tendrá que hacer cargo de la protección de migrantes.

El gobierno salvadoreño ha recibido críticas similares, incluyendo la falta de transparencia en la negociación y la negación de la realidad de que el país es inseguro. Bukele justificó la firma diciendo que significaría la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más 190.000 salvadoreños que viven en EEUU. En octubre de 2019, la cancillería salvadoreña dijo que este acuerdo no es de tercer país seguro porque El Salvador no se encuentra en las graves situaciones migratorias en las que están Guatemala y Honduras en cuanto a flujo de personas, por lo que es solamente un acuerdo de no violación de derechos para minimizar la cantidad de migrantes.

El 21 de septiembre de 2019 el gobierno hondureño también hizo público el anuncio de un acuerdo muy similar al aceptado por sus dos vecinos. Este dice que EEUU podrá deportar a Honduras solicitantes de asilo que hayan pasado por Honduras. Al igual que los otros dos países, el gobierno hondureño recibió críticas ya que no es un destino seguro para migrantes por ser de los países con tasas más altas de homicidio en el mundo.

Pese a las críticas generadas sobre los tres acuerdos, a finales de octubre de 2019 el gobierno de Donald Trump anunció que se encontraba en preparaciones finales para empezar a enviar solicitantes de asilo a Guatemala. Sin embargo, a finales de noviembre aún no se había producido el envío de solicitantes de asilo que no fueran guatemaltecos. La toma de posesión a comienzos de enero del presidente electo, Alejandro Giammattei, que anunció su deseo de anular ciertos términos del acuerdo, puede introducir alguna variante, aunque tal vez su propósito sea arrancar alguna concesión más a Trump, además de las visas agrícolas que Morales negoció para temporeros guatemaltecos.

[Michael E. O´Hanlon, The Senkaku Paradox: Risking Great Power War over Small Stakes. Brookings Institution Press. Washington, 2019. 272 p.]

RESEÑA / Jimena Puga

Tras el fin de la Guerra Fría, en la que confrontó al bloque de la Unión Soviética defendiendo los valores del orden occidental, Estados Unidos quedó en el mundo como el país hegemónico. En la actualidad, sin embargo, se ve rivalizado por Rusia, que a pesar de su débil economía lucha por no perder más influencia en la escena internacional, y por China, que aunque todavía potencia regional aspira a sustituir a Estados Unidos en el pináculo mundial. El reto no es solo para Washington, sino para todo Occidente, pues sus mismos valores se ven cuestionados por el avance de la agenda de Moscú y Pekín.

Tras el fin de la Guerra Fría, en la que confrontó al bloque de la Unión Soviética defendiendo los valores del orden occidental, Estados Unidos quedó en el mundo como el país hegemónico. En la actualidad, sin embargo, se ve rivalizado por Rusia, que a pesar de su débil economía lucha por no perder más influencia en la escena internacional, y por China, que aunque todavía potencia regional aspira a sustituir a Estados Unidos en el pináculo mundial. El reto no es solo para Washington, sino para todo Occidente, pues sus mismos valores se ven cuestionados por el avance de la agenda de Moscú y Pekín.

Occidente tiene que responder de manera firme, pero ¿hasta dónde debe llegar? ¿Cuándo debe decir basta? ¿Está dispuesto a una guerra aunque los pasos acumulativos que dé Rusia o China sean en sí mismos relativamente menores o bien ocurran en la periferia? Es lo que se plantea Michael E. O´Hanlon, investigador de Brookings Institution, en The Senkaku Paradox: Risking Great Power War over Small Stakes. El libro aborda una serie de posibles escenarios en el contexto de un cambio hegemónico mundial y la competición entre las principales potencias mundiales por el poder.

Los escenarios planteados por O´Hanlon consisten, por un lado, en una posible anexión de Estonia o Letonia por parte de Rusia, sin previo consentimiento y mediante un ataque militar. Y, por otro, la conquista militar por parte de China de una de las islas más grandes que conforman las Senkaku, nombre que da Japón a un archipiélago que administra en las proximidades de Taiwán y que Pekín denomina Diaoyu. En ambos casos, es difícil evaluar qué bando contaría con una mejor estrategia militar o predecir cuál de los dos ganaría una hipotética guerra. Además, existen muchas variables no conocidas acerca de las vulnerabilidades cibernéticas, las operaciones submarinas o la precisión de los ataques con misiles a infraestructuras estratégicas de cada país.

Así, el autor se pregunta si tanto Estados Unidos como sus aliados deberían responder directamente con una ofensiva militar, como respuesta a un ataque inicial, o si tendrían que limitarse a dar una respuesta asimétrica, centrada en prevenir ataques futuros, combinando dichas respuestas con represalias económicas y determinadas acciones militares en distintos escenarios. Lo que está claro es que al tiempo que se mantienen vigilantes ante la posible necesidad de reforzar sus posiciones en el tablero internacional, los países occidentales deben mantener la prudencia y dar respuestas proporcionadas a posibles crisis, conscientes de que sus valores –la defensa de la libertad, de la justicia y del bien común–, son las mayores ventajas de sus sistemas democráticos.

En la actualidad, los sistemas democráticos occidentales se encuentran bajo una fuerte presión populista, si bien nada hace pensar que países con democracias muy consolidadas como la francesa, la alemana o la española vayan a generar conflictos entre ellos, mucho menos en el ámbito de la Unión Europea, que es garantía de paz y de estabilidad desde la década de 1950. Por su parte, sería recomendable que la Administración Trump reaccionara con mayor prudencia en ciertas situaciones, para evitar una escalada de tensión diplomática que innecesariamente aumente los riesgos de conflicto, cuando menos regional o económico.

Ni Moscú ni Pekín suponen hoy una amenaza inmediata para la hegemonía mundial estadounidense, pero China es la potencia con el crecimiento más rápido de los últimos cincuenta años. Un crecimiento tan veloz pude llegar a hacer que China prescinda del multilateralismo y la cooperación regional y que la influencia regional la lleve a cabo por la vía de la imposición económica o militar. Eso convertiría a la República Popular en una amenaza.

Aunque es cierto que Estados Unidos cuenta con la mejor fuerza militar, se prevé que alrededor del año 2040 exista una paridad tanto militar como económica entre el Imperio del Centro y el país americano. Así pues, Europa y Estados Unidos, ante una posible agresión de China –o de Rusia, a pesar de su estado de declive gradual– deberían dar una respuesta adecuada y, como dice la Casa Blanca, ser “estratégicamente predecibles, pero operacionalmente impredecibles”. Y todo ello buscan do aliados a nivel internacional y presionando militarmente al agresor en regiones comprometidas para este.

Como defiende el autor, la Casa Blanca necesita opciones mejores y más creíbles para diseñar una defensa asimétrica basada en planes de disuasión y contención, que cuenten con el uso de la fuerza como opción. Por ejemplo, el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte no es la mejor arma de disuasión para EEUU y sus aliados, ya que supone un peligro para la estabilidad y no deja margen de actuación en el caso de que falle la disuasión. No obstante, con el nuevo tipo de defensa que se propone, los países miembros de la OTAN no estarían obligados a “disparar la primera bala”, por lo que cabrían otras acciones colaterales, sin necesidad de recurrir a un enfrentamiento directo para frenar una posible escalada de hostilidades más serias.

Lo que está claro, argumenta O´Hanlon, es que tanto China como Rusia buscan desafiar el orden internacional mediante cualquier tipo de conflicto y Occidente debe adoptar estrategias encaminadas a prever los posibles escenarios futuros, de manera que puedan estar preparados para afrontarlos con garantías de éxito. Estas medidas no tienen por qué ser solo militares. Por ejemplo, deberán prepararse para una larga y dolorosa guerra económica por medio de medidas defensivas y ofensivas, al tiempo que EEUU frena la imposición de aranceles sobre el aluminio y el acero a sus aliados. Además, EEUU tiene que tener cuidado a la hora de utilizar en exceso las sanciones económicas aplicadas a las transacciones financieras, especialmente la prohibición de acceso al código SWIFT del sistema de comunicación bancaria, porque si no, los países aliados de Washington acabarán por crear alternativas al SWIFT, lo cual supondría una desventaja y una muestra de debilidad frente a Moscú y Pekín.

![Las operaciones en el ciberespacio pueden formar parte de una situación de guerra híbrida llevada a cabo por actores estales o no estatales [Pixabay] Las operaciones en el ciberespacio pueden formar parte de una situación de guerra híbrida llevada a cabo por actores estales o no estatales [Pixabay]](/documents/10174/16849987/guerra-hibrida-blog.jpg)

▲ Las operaciones en el ciberespacio pueden formar parte de una situación de guerra híbrida llevada a cabo por actores estales o no estatales [Pixabay]

2 de diciembre, 2019

ENSAYO / Ana Salas Cuevas

La amenaza híbrida es un término que engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los Estados, haciendo uso de medios políticos, económicos, militares, civiles e información. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por actores estatales como por actores no estatales.

Se utiliza el término “Grey Zone” (Zona Gris) para determinar la frontera entre paz y guerra. Se trata de una nueva táctica que nada tiene que ver con la guerra real que enfrenta a ejércitos de distintos Estados. La guerra híbrida consiste en lograr resultados influyendo directamente en la sociedad mediante la desmoralización de esta. Es una táctica sin duda efectiva y mucho más sencilla para los países atacantes, ya que la inversión tanto económica como humana es menor que en la guerra real. Se utilizan recursos como la propaganda, la manipulación de las comunicaciones, los bloqueos económicos… Y al no existir una legislación internacional férrea en relación a estos conflictos, muchos países consideran este tipo de actuaciones como tolerables.

Introducción: La amenaza híbrida

El término amenaza híbrida se popularizó tras el choque entre Israel y Hezbolá en 2006 para designar a “la integración de tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales e irregulares, mezclados con actos terroristas, propaganda y conexiones con el crimen organizado”[1].

El objetivo esencial de la amenaza híbrida es lograr resultados sin recurrir a la guerra real, enfrentando a las sociedades y no a los ejércitos, desmoronando casi por completo la distinción entre combatientes y ciudadanos. El objetivo militar pasa a un segundo plano.

Las acciones llevadas a cabo en el seno de este tipo de conflictos se centran en el empleo de medios como ciberataques, desinformación y propaganda. Tienen como objetivo la explotación de vulnerabilidades económicas, políticas, tecnológicas y diplomáticas, quebrantando comunidades, partidos nacionales, sistemas electorales y produciendo un gran efecto en el sector energético. Estas actuaciones no son aleatorias, están planeadas y organizadas. Estos ataques no tienen un carácter lineal. Pueden tener consecuencias directas en otro ámbito. Por ejemplo, el ataque con drones en pozos de Arabia Saudí en septiembre de 2019 tuvo un impacto directo en la economía global.

El ciberespacio se ha convertido en un aspecto novedoso en este escenario. Gracias en gran medida a la revolución tecnológica y de la información, nos encontramos hoy ante un orden mundial cambiante, en el cual la información que proporcionan los medios de comunicación es accesible a cualquier persona desde cualquier parte del mundo. No es casual, por tanto, que Internet sea uno de los frentes más importantes al hablar de guerra híbrida. En ese ámbito, las reglas no están claramente establecidas y los Estados y actores no estatales tienen un mayor margen de actuación frente al poder clásico de los Estados. Las “fake news”, la desinformación y los hechos basados en opiniones son instrumentos al alcance de la mano de cualquiera para influir sobre el orden público.

A través de la manipulación en estos ámbitos, el enemigo híbrido logra debilitar considerablemente uno de los pilares más importantes del Estado o comunidad al que vayan dirigidas sus acciones: la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La ambigüedad es una de las características que distinguen la actividad en el ámbito cibernético. El enemigo híbrido no solo explota a su favor la dificultad inherente a la red global para atribuir acciones hostiles a un actor concreto, sino que la refuerza mediante el uso de estrategias híbridas como la sincronización.

Ciberterrorismo y hacktivismo

Como acabamos de ver, el ciberespacio constituye uno de los dominios preferentes del enemigo híbrido. En él, recurrirá frecuentemente a la ciberamenaza, una amenaza trasversal con una muy difícil atribución de la autoría. Esta no logra sustanciarse fehacientemente en la mayoría de los casos, en los que únicamente se cuenta con sospechas, siendo muy complicada la obtención de pruebas. Estas ciberamenazas las podríamos dividir en cuatro bloques que procederemos a analizar uno por uno.

En primer lugar, el ciberespionaje tiene como objetivo el ámbito político, económico y militar. Numerosos estados recurren al ciberespionaje de manera rutinaria. Entre ellos, destacan algunos como China, Rusia, Irán o Estados Unidos. Los Estados pueden llevar a cabo acciones de ciberespionaje de forma directa, utilizando sus servicios de inteligencia, o a través de agentes interpuestos como empresas influenciadas por dichos Estados.

En segundo lugar, el ciberdelito, en la mayoría de los casos ejercido con fines lucrativos, y cuyo impacto sobre la economía global se estima en un 2% del PIB mundial. Los objetivos principales del ciberdelito son el robo de información, el fraude, el blanqueo de dinero, etc. Suele llevarse a cabo por organizaciones terroristas, de crimen organizado y hackers.

En tercer lugar, el ciberterrorismo, cuyos objetivos principales son la obtención de información y todo tipo de comunicaciones a los ciudadanos. Los agentes principales, como se puede deducir, son las organizaciones terroristas y las agencias de inteligencia.

El ciberterrorismo tiene una serie de ventajas con respecto al terrorismo convencional, y es que garantiza una mayor seguridad sobre el anonimato, además, existe una mayor relación entre coste-beneficio y en el ámbito geográfico se presenta una gran ventaja en cuanto a la delimitación. En España se dio una reforma de los delitos de terrorismo mediante la Ley Orgánica 2/2015, en la cual se reformaron en su totalidad los artículos 571 a 580 del Código Penal. De forma paralela, mediante Ley Orgánica 1/2015 se aprobó, asimismo, la reforma del Código Penal, afectando a más de 300 artículos[2].

Por último, en cuarto lugar, el hacktivismo, cuyos objetivos principales son los servicios webs, junto con el robo y la publicación no autorizada de información. Cuando el hacktivismo se utiliza en beneficio del terrorismo, pasa a ser terrorismo. El grupo terrorista islámico DAESH, por ejemplo, utiliza medios cibernéticos para el reclutamiento de combatientes a sus filas. Como agentes destacan dos grupos, el grupo “Anonymus” y “Luizsec,” además de los propios servicios de inteligencia.

El ciberterrorismo tiene fines muy concretos: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz social y destruir nuestro modelo global. Se trata de una amenaza emergente de baja probabilidad, pero alto impacto. El problema principal de todo ello es la poca legislación existente al respecto, pero que poco a poco va emergiendo; por ejemplo, en 2013 se dio el punto de partida con la publicación de una comunicación del Consejo de la Unión Europea sobre seguridad –la “Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea”[3]–, a partir de la cual cada 5 años las estrategias deben ser revisadas. Se suma a ello el reglamento 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) de 17 de abril de 2019.

Zona gris

El concepto de zona gris ha sido acuñado recientemente en el ámbito de los estudios estratégicos para describir el marco de actuación del enemigo híbrido. El término describe un estado de tensión alternativo a la guerra, operando en una etapa de paz formal.

El conflicto en la zona gris está centrado en la sociedad civil. Su coste, por tanto, recae directamente sobre la población. Opera en todo caso en el límite de la legalidad internacional. El protagonista es generalmente un Estado de principal importancia en el plano internacional (una potencia) o un actor no estatal de similar influencia.

Las acciones de un enemigo que opera en la zona gris están destinadas al dominio de determinadas “zonas” que le resultan de interés. Los tipos de respuesta dentro de lo definido como zona gris dependerán de la amenaza a la que se enfrente el país en cuestión.

Punto de vista jurídico

Si hablamos desde un punto de vista jurídico, es más preciso utilizar el término guerra híbrida, solo cuando existe un conflicto armado declarado y no encubierto.

En efecto, un gran problema surge de la dificultad para aplicar a los actores de las amenazas híbridas la legislación nacional o internacional oportuna. Los agentes que se ven envueltos, por regla general, niegan las acciones híbridas y tratan de escapar de las consecuencias jurídicas de sus acciones, aprovechándose de la complejidad del ordenamiento jurídico. Actúan bordeando los límites, operando en espacios no regulados y sin sobrepasar nunca los umbrales legales.

Respuestas ante las amenazas híbridas

La respuesta a la amenaza híbrida puede producirse en diferentes ámbitos, no excluyentes entre sí. En el ámbito militar, se puede llegar a concebir incluso una confrontación militar directa, que puede verse como “tolerable” si con ella se evita el enfrentamiento con una gran potencia como podría ser Estados Unidos o China. De la misma manera, son respetadas estas confrontaciones militares por la indefensión de los territorios ocupados ante la amenaza que pretende prevenir el Estado ocupante.

En el ámbito económico, la respuesta permite imponer sobre un enemigo costes de tipo financiero, que son a veces más directos que las respuestas militares. En este campo, una manera de adoptar medidas defensivas no provocativas es a través de la imposición de sanciones económicas inmediatas y formales a un agresor.

Un ejemplo de esto son las sanciones económicas que Estados Unidos impuso contra Irán por considerar este país como una amenaza nuclear. Para ello es importante destacar el fondo de este asunto.

En 2015 se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear de Irán, por el que este país se comprometía a cumplir el acuerdo y Estados Unidos a retirar las sanciones económicas impuestas. Sin embargo, en 2018 Trump anunció la retirada del acuerdo y el restablecimiento de las sanciones. En el transcurso de estos acontecimientos, diversos países se han pronunciado sobre estas decisiones unilaterales tomadas por el gobierno estadounidense. China y Rusia, por su parte, han manifestado su disconformidad, realizando declaraciones oficiales a favor de Irán.

El de Irán constituye un claro ejemplo de respuesta económica sobre la zona gris, en el que se ve cómo los Estados utilizan este elemento de poder para negar la participación del agresor en diferentes instituciones o acuerdos y controlar su zona de influencia.

Estados Unidos, como muchas otras potencias, encuentra esta situación de superioridad una ventaja decisiva en los conflictos comprendidos dentro de la zona gris. Debido a la importancia del poder financiero y político de Estados Unidos, el resto de los países, incluida la Unión Europea, no pueden sino aceptar este tipo de acciones unilaterales.

Conclusiones

A modo de cierre, podemos concluir que la actividad híbrida en la zona gris tiene importantes consecuencias sobre el conjunto de la sociedad de uno o más Estados, y produce efectos que pueden llegar a tener un alcance global.

Las amenazas híbridas afectan fundamentalmente a la sociedad civil, pudiendo producir un efecto desmoralizador que provoque el hundimiento psicológico de un Estado. El empleo de esta táctica se denomina a menudo como “paz formal”. A pesar de no existir un enfrentamiento directo entre ejércitos, esta técnica es mucho más efectiva ya que el país atacante no necesita invertir tanto dinero, tiempo y personas como en la guerra real. Además, la aplicación del Derecho Internacional o la intervención de terceros países en el conflicto es mínima, ya que muchos consideran este tipo de actuaciones como “tolerables”.

Sin duda, la zona gris y las amenazas hibridas se han convertido en la nueva técnica militar de nuestra era debido a su eficacia y simplicidad. No obstante, debería existir un control más férreo para que este tipo de técnicas militares tan nocivas dejen de pasar desapercibidas.

Un aspecto característico de la guerra híbrida es la manipulación de las comunicaciones y el uso de la propaganda. Con estas acciones se consigue sembrar la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, tal y como ocurre hoy en día en la relación entre China y Estados Unidos, lastrada por declaraciones norteamericanas a la prensa acerca del plan presentado por Xi Jinping en 2014 sobre la Nueva Ruta de la Seda, y que denotan un alto grado desconfianza y rechazo hacia el Imperio del Centro.

Por tanto, es conveniente que los Estados e instituciones internacionales establezcan unas “normas de juego” para este tipo de actuaciones y mantener así el orden y la paz mundial.

Una primera redacción de este texto fue presentada como comunicación en el XXVII Curso Internacional de Defensa celebrado en Jaca en octubre de 2019

Bibliografía

Carlos Galán. (2018). Amenazas híbridas: nuevas herramientas para viejas aspiraciones. 2019, de Real Instituto El Cano. Sitio web

Lyle J. Morris, Michael J. Mazarr, Jeffrey W. Hornung, Stephanie Pezard, Anika Binnendijk, Marta Kepe. (2019). Gaining Competitive Advantage in the Grey Zone. 2019, de RAND CORPORATION. Sitio web

Josep Barqués. (2017). Hacia una definición del concepto "Grey Zone". 2019, de Instituto Español de Estudios Estratégicos. Sitio web

Javier Jordán. (2017). Guerra híbrida: un concepto atrápalo-todo. 2019, de Universidad de Granada. Sitio web

Javier Jordán. (2018). El conflicto internacional en la zona gris: una propuesta teórica desde la perspectiva del realismo ofensivo. 2019, de Revista Española de Ciencia Política. Sitio web