In the image

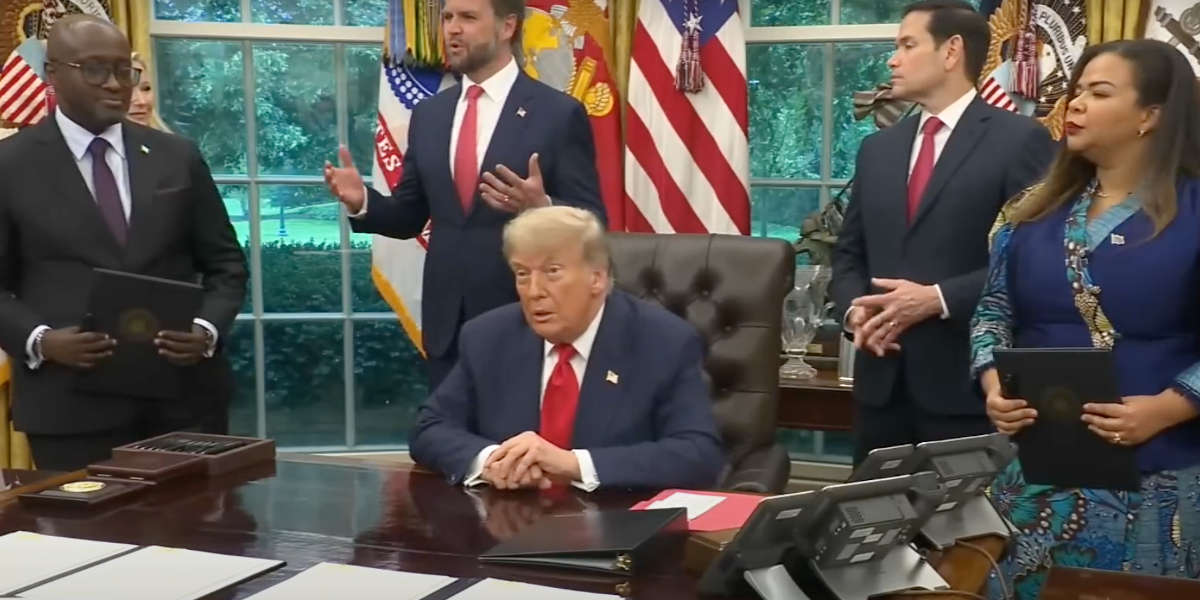

Trump, con los ministros de Exteriores de Ruanda y de la RD Congo, Olivier Nduhungirehe y Thérèse Kayikwamba Wagner, respectivamente, en junio de 2025 tras el acuerdo de paz alcanzado [Casa Blanca]

En su alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con motivo de la apertura de su 80º periodo de sesiones, el pasado mes de septiembre, Donald Trump afirmó haber acabado con 7 conflictos. A Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia o Israel e Irán, entre otros, el presidente de Estados Unidos añadió el caso de República Democrática del Congo y Ruanda. El acuerdo mediado allí por EEUU aporta, como novedad, grandes incentivos económicos que hasta ahora ningún otro actor había sido capaz de generar, pero la implementación —siempre extremadamente compleja en la resolución de conflictos— no está asegurada.

El conflicto en el este de la RD Congo enfrenta, de una parte, al grupo armado M23, apoyado, según Naciones Unidas, por Ruanda y, de otro, al ejército congoleño, así como a una serie de milicias locales que proliferan en la zona como consecuencia de la situación de estado fallido en el que está sumida. El rol de Ruanda en el conflicto no se limita a proveer únicamente apoyo logístico al movimiento rebelde, sino que la ONU ha documentado la presencia de tropas ruandesas al otro lado de sus fronteras, en territorio de la RD Congo.

Esta zona lleva experimentando periodos de gran inestabilidad durante más de 30 años como consecuencia del genocidio ruandés de 1994, pues el gobierno de la RD Congo acogió en su territorio a un gran número de sus perpetradores una vez perdieron el poder en la vecina Ruanda. Establecidos al otro lado de la frontera, fundaron el grupo armado FDLR, cuya presencia ha sido caracterizada consistentemente por Ruanda como una amenaza existencial a su seguridad. Las tensiones étnicas locales, así como la presencia de minerales estratégicos en la zona explican la prolongación en el tiempo de este conflicto que, de manera intermitente, lleva más de tres décadas atormentando a la población local.

En el marco de este conflicto se ubican tanto la I Guerra del Congo como la II, también conocida como la Gran Guerra Africana que, según estimaciones, se llevó por delante 4 millones de vidas entre 1998 y 2003. El último movimiento de esta macabra sinfonía dio comienzo en el año 2021 como consecuencia del fracaso de las negociaciones entre el gobierno y el grupo armado M23 y la percepción por parte de Ruanda de ver amenazada su posición de influencia en la zona.

A principios de 2025, el M23, apoyado por Ruanda, llevó a cabo una ofensiva relámpago en la que se hizo con el control de gran parte del territorio de la región de Kivu, incluyendo sus dos principales ciudades: Goma y Bukavu. Como consecuencia, inspirándose en Ucrania, el gobierno de la RD Congo ofreció a EEUU acceso prioritario a sus ingentes reservas de minerales críticos a cambio de garantías de seguridad. Así, en un ejercicio de ‘businesspolitik’, la Administración Trump se sumó a los esfuerzos de mediación internacional y sentó a ambos estados a la mesa de negociación, lo que condujo a la firma a finales de junio el Acuerdo de Paz de Washington entre Kinshasa y Kigali.

Este acuerdo de paz refleja la nueva política americana para África, definida por el propio presidente como pasar “from aide to trade”. La misma se apoya sobre tres pilares: la pacificación de zonas en conflicto, especialmente en la región de los Grandes Lagos, el Sahel, Sudán y Libia; los acuerdos comerciales, incentivando que empresas americanas inviertan en el continente con apoyo del gobierno, y la prosperidad generada por ambos. EEUU busca firmar una serie de acuerdos bilaterales tanto con la RD Congo, por una parte, como con Ruanda por otra, resultando la firma de un Acuerdo de Paz un prerrequisito indispensable para la firma de los mismos.

El Acuerdo de Washington incluye medidas de seguridad que los dos estados han acordado implementar en su totalidad para finales de 2025. La idea central reside en cooperar para neutralizar la amenaza del FDLR y, por tanto, que las tropas ruandesas se retiren del territorio de su vecino. Sin embargo, algunos analistas apuntan a que el FDLR hace tiempo que no constituye una amenaza real para Ruanda y su existencia resulta utilizada como un pretexto para ejercer su influencia en una zona rica en minerales y con población con la que comparte idioma.

De manera paralela, en el mes de julio, la RD Congo y el M23 firmaron una declaración de principios en Doha como hoja de ruta encaminada a poner fin al conflicto. La Declaración de Doha incluía un alto el fuego permanente, así como el compromiso de firmar un acuerdo de paz definitivo, como tarde, el 18 de agosto. Sin embargo, este compromiso no ha sido alcanzado por las partes y se han seguido produciendo ataques con regularidad a pesar del alto el fuego permanente. Según algunas fuentes, los rebeldes estarían buscando que sus miembros apresados por el gobierno de Kinshasa sean liberados antes de firmar una paz definitiva, así como un acuerdo para compartir el poder en zonas ahora bajo su control, a lo que el gobierno congoleño se niega.

Que estos acuerdos firmados bajo los auspicios de la ‘businesspolitik’ del presidente Trump en África puedan o no traer una paz duradera a la región es algo que está todavía por escribir. Lo cierto es que la propuesta de paz abanderada por Estados Unidos ofrece, por primera vez, un enfoque de negociación dual RD Congo-Ruanda y RD Congo-M23, así como grandes incentivos económicos que hasta ahora ningún otro actor ha sido capaz de generar. Sin embargo, tras tres décadas de procesos de paz fallidos, ninguno de ellos, incluidos estos últimos, han involucrado a las comunidades afectadas ni abordado las causas de base de la violencia y este no supone una diferencia.

Muchos acuerdos previos tampoco han logrado resultados como consecuencia de su débil implementación, la desconfianza entre las partes y la manipulación política, riesgos que presentan, desafortunadamente, también estos últimos. Experiencias de acuerdos pasados como los de Nairobi o Luanda han demostrado que las declaraciones, con frecuencia, no consiguen generar cambios sobre el terreno porque las partes los usan como un instrumento para ganar tiempo o aumentar su legitimidad internacional, en lugar de buscar una paz duradera. Su implementación requiere, además, una financiación estable de programas de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, el retorno de refugiados y la implementación de mecanismos de coordinación transfronteriza.

Finalmente, desde el punto de vista interno, la RD Congo necesita, también, llevar a cabo una serie de reformas en el ejército, las infraestructuras y la distribución del poder. El ejército congoleño afronta actualmente una situación caracterizada por la debilidad, la fragmentación y la dependencia de apoyo internacional. A nivel local, resulta imprescindible evitar que la zona continúe siendo un estado fallido en el que proliferen grupos armados. A esto debe sumarse que experiencias previas de grandes inversiones en la RD Congo a cambio de acceso a reservas de minerales han supuesto un enriquecimiento obsceno por parte de determinadas élites en lugar de una mejora de las condiciones de vida de la población local.

Oscar Goñi Iribarren es investigador de GASS