Breadcrumb

Blogs

Trump ha mantenido varias de las medidas aprobadas por Obama, pero ha condicionado su aplicación

Donald Trump no ha cerrado la embajada abierta por Barack Obama en La Habana y se ha ajustado a la letra de las normas que permiten solo ciertos viajes de estadounidenses a la isla. Sin embargo, su imposición de no establecer relaciones comerciales o financieras con empresas controladas por el aparato militar-policial cubano ha afectado al volumen de intercambios. Pero ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha devuelto la relación casi a la Guerra Fría.

![Barack Obama y Raúl Castro, en el partido de béisbol al que acudieron durante la visita del presidente estadounidense a Cuba, en 2016 [Pete Souza/Casa Blanca] Barack Obama y Raúl Castro, en el partido de béisbol al que acudieron durante la visita del presidente estadounidense a Cuba, en 2016 [Pete Souza/Casa Blanca]](/documents/10174/16849987/eeuu-cuba-blog.jpg)

▲Barack Obama y Raúl Castro, en el partido de béisbol al que acudieron durante la visita del presidente estadounidense a Cuba, en 2016 [Pete Souza/Casa Blanca]

ARTÍCULO / Valeria Vásquez

Durante más de medio siglo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estuvieron marcadas por las tensiones políticas. Los últimos años de la presidencia de Barack Obama marcaron un significativo cambio con el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la aprobación de ciertas medidas de apertura de Estados Unidos hacia Cuba. La Casa Blanca esperaba entonces que el clima de creciente cooperación impulsara las modestas reformas económicas que La Habana había comenzado a aplicar con antelación y que todo ello trajera con el tiempo transformaciones políticas a la isla.

La falta de concesiones del Gobierno cubano en materia de libertades y derechos humanos, sin embargo, fue esgrimida por Donald Trump para dar marcha atrás, a su llegada al poder, a varias de las medidas aprobadas por su antecesor, si bien ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha creado un nuevo ambiente hostil entre Washington y La Habana.

Era Obama: distensión

En su segundo mandato, Barack Obama comenzó negociaciones secretas con Cuba que culminaron con el anuncio en diciembre de 2014 de un acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Las respectivas embajadas fueron reabiertas en julio de 2015, dando así por superada una anomalía que databa de 1961, cuando la Administración Eisenhower decidió romper relaciones con el vecino antillano ante la orientación comunista de la Revolución Cubana. En marzo de 2016 Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba en 88 años.

Más allá de la esfera diplomática, Obama procuró también una apertura económica hacia la isla. Dado que levantar el embargo establecido por EEUU desde hace décadas requería la aprobación del Congreso, donde se enfrentaba a la mayoría republicana, Obama introdujo ciertas medidas liberalizadoras mediante decretos presidenciales. Así, rebajó las restricciones de viaje (apenas cambió la letra de la ley, pero sí relajó su práctica) y autorizó elevar el volumen de compras que los estadounidenses podían hacer en Cuba.

Para Obama, el embargo económico era una política fallida, pues no había logrado su propósito de acabar con la dictadura cubana y, por consiguiente, había prolongado esta. Por ello, apostaba por un cambio de estrategia, con la esperanza de que la normalización de las relaciones –diplomáticas y, progresivamente, económicas– ayudaran a mejorar la situación social de Cuba y contribuyeran, a medio o largo plazo, al cambio que el embargo económico no ha conseguido. Según Obama, este había tenido un impacto negativo, pues asuntos como la limitación del turismo o la poca inversión extranjera directa habían afectado más al pueblo cubano que a la nomenclatura castrista.

Una nueva relación económica

Ante la imposibilidad de levantar el embargo económico a Cuba, Obama optó por decretos presidenciales que abrían algo las relaciones comerciales entre los dos países. Varias medidas iban dirigidas a facilitar un mejor acceso a internet de los cubanos, lo que debiera contribuir a impulsar exigencias democratizadoras en el país. Así, Washington autorizó que empresas de telecomunicaciones americanas establecieran negocios en Cuba.

En el campo financiero, Estados Unidos permitió que sus bancos abrieran cuentas en Cuba, lo que facilitó la realización de transacciones. Además, los ciudadanos cubanos residentes en la isla podían recibir pagos en EEUU y enviarlos de vuelta a su país.

Otra de las medidas adoptadas fue el levantamiento de algunas de las restricciones de viaje. Por requerimiento de la legislación de EEUU, Obama mantuvo la restricción de que los estadounidenses solo pueden viajar a Cuba bajo diversos supuestos, todos vinculados a determinadas misiones: viajes con finalidad académica, humanitaria, de apoyo religioso... Aunque seguían excluidos los viajes puramente turísticos, la falta de control que deliberadamente las autoridades estadounidenses dejaron de aplicar significaba abrir considerablemente la mano.

Además de autorizar las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes, para atender el previsto incremento de turistas se anunció que varias compañías aéreas estadounidenses como JetBlue y American Airlines habían recibido la aprobación para volar a Cuba. Por primera vez en 50 años, a finales de noviembre de 2016 un avión comercial estadounidense aterrizaba en La Habana.

El presidente estadounidense también eliminó el límite de gasto que tenían los visitantes estadounidenses en la compra de productos de uso personal (singularmente cigarros puros y ron). Asimismo, promovió la colaboración en la investigación médica y aprobó la importación de medicinas producidas en Cuba.

Además, Obama revocó la política de “pies secos, pies mojados”, por la que los cubanos que llegaban a suelo de Estados Unidos recibían automáticamente el asilo político, mientras que solo eran devueltos a la isla aquellos que fueran interceptados por Cuba en el mar.

La revisión de Trump

Desde su campaña electoral, Donald Trump mostró señales claras sobre el rumbo que tomarían sus relaciones con Cuba si alcanzaba la presidencia. Trump anunció que revertiría la apertura hacia Cuba llevada a cabo por Obama, y nada más llegar a la Casa Blanca comenzó a robustecer el discurso anticastrista de Washington. El nuevo presidente dijo estar dispuesto a negociar un “mejor acuerdo” con la isla, pero con la condición de que el Gobierno cubano mostrara avances concretos hacia la democratización del país y el respeto de los derechos humanos. Trump planteó un horizonte de elecciones libres y la liberación de prisioneros políticos, a sabiendas de que el régimen cubano no accedería a esas peticiones. Ante la falta de respuesta de La Habana, Trump insistió en sus propuestas previas: mantenimiento del embargo (que en cualquier caso la mayoría republicana en el Congreso no está dispuesta a levantar) y marcha atrás en algunas de las decisiones de Obama.

En realidad, Trump ha mantenido formalmente varias de las medidas de su antecesor, si bien la prohibición de hacer negocios con las compañías controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que dominan buena parte de la vida económica cubana, y el respeto por la letra en las restricciones de viajes han reducido el contacto entre EEUU y Cuba que había comenzado a darse al final de la era Obama.

Trump ha ratificado la derogación de la política de “pies secos, pies mojados” decidida por Obama y ha mantenido las relaciones diplomáticas restablecidas por este (aunque ha paralizado el nombramiento de un embajador). También ha respetado la tímida apertura comercial y financiera operada por el presidente demócrata, pero siempre que las transacciones económicas no sucedan con las empresas vinculadas al Ejército, la inteligencia y los servicios de seguridad cubanos. En tal sentido, el Departamento del Tesoro publicó el 8 de noviembre de 2017 una lista de empresas de esos sectores con los que no cabe ningún tipo de contacto estadounidense.

En cuanto a los viajes, se mantienen los restringidos supuestos para los desplazamientos de estadounidenses a la isla, pero frente a la vista gorda adoptada por la Administración Obama, la Administración Trump exige que los estadounidenses que quieran ir a Cuba deberán hacerlo en tours realizados por empresas americanas, acompañados por un representante del grupo patrocinador y con la obligación de comunicar los detalles de sus actividades. La normativa del Tesoro requiere que las estancias sean en hostales privados (casas particulares), las comidas en restaurantes regentados por individuos (paladares) y se compre en tiendas sostenidas por ciudadanos (cuentapropistas), con el propósito de “canalizar los fondos” lejos del ejercito cubano y debilitar la política comunista.

La reducción de las expectativas turísticas llevó ya a finales de 2017 a que varias aerolíneas estadounidenses hubieran cancelado todos sus vuelos a la isla caribeña. La economía cubana había contado con un gran aumento de turistas de EEUU y sin embargo ahora debía enfrentarse, sin mayores ingresos, al grave problema de la caída de los envíos de petróleo barato de Venezuela.

Futuro de las relaciones diplomáticas

La mayor tensión entre Washington y La Habana, sin embargo, no ha estado en el ámbito comercial o económico, sino en el diplomático. Tras una serie de aparentes “ataques sónicos” a diplomáticos estadounidenses en Cuba, Estados Unidos retiró a gran parte de su personal en Cuba y expulsó a 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington. Además, el Departamento de Estado hizo una recomendación de no viajar a la isla. Si bien no se ha aclarado el origen de esos supuestos ataques, que las autoridades cubanas niegan haber realizado, podría tratarse del efecto secundario accidental de un intento de espionaje, que finalmente habría acabado causando daños cerebrales en las personas objeto de seguimiento.

El futuro de las relaciones entre los dos países dependerá del rumbo que tomen las políticas de Trump y del paso de las reformas que pueda establecer el nuevo presidente cubano. Dado que no se prevén muchos cambios en la gestión de Miguel Díaz-Canel, al menos mientras viva Raúl Castro, el inmovilismo de La Habana en el campo político y económico se seguiría topando probablemente con la retórica antirevolucionaria de Trump.

[Gabriel Tortella, Capitalismo y revolución. Un ensayo de historia económica y social contemporánea. Gadir. Madrid, 2017. 550 páginas]

5 de junio, 2018

RESEÑA / Manuel Lamela Gallego

El principal objetivo de este libro es ofrecer una visión extensa de la historia contemporánea, para así hacernos capaces de comprender la maravillosa, y a la vez abrumadora, complejidad del mundo en el que actualmente vivimos. Para la realización de esta tarea la obra cuenta con un verdadero enfoque multidisciplinar, con la historia económica como punto de encuentro y referencia para el resto de ciencias sociales. En consecuencia, el libro nos ofrece un acertado análisis tanto económico como social, pero sin olvidar jamás lo político, factor que el autor considera esencial para la verdadera comprensión de los hechos pasados.

Con esta mirada al pasado para, en los capítulos finales, observar con mayor lucidez y claridad el futuro próximo, Gabriel Tortella completa, mejora y nutre con un mayor número de reflexiones y pensamientos su anterior obra, ”Los orígenes del siglo XX” (2005). Historiador económico de notable vida académica y de reconocimiento internacional, el autor nos obsequia con un estudio ameno que sin duda despertará en el lector el interés por el estudio de la historia contemporánea.

Para ello el autor nos lleva de la mano hasta lo que él denomina como la primera Revolución Mundial (realmente el autor se retrotrae hacia tiempos más remotos para, en un capítulo brillante, explicar el triunfo de Europa y como esta liderará y encabezará este proceso). Este desarrollo histórico lo componen las denominadas revoluciones atlánticas o revoluciones burguesas, encabezadas por Inglaterra (XVII) y Holanda (XVI-XVII) y seguidas por el resto de Europa y el continente americano durante las últimas décadas del siglo XVIII y casi todo el siglo XIX. Finalmente la Revolución Industrial iniciada en las islas Británicas durante el siglo XVIII dará el cierre a esta I Revolución Mundial.

Ya aquí, el autor nos muestra su agudeza como analista histórico al discernir entre revolución burguesa y revolución industrial, concluyendo que se sigue un proceso evolutivo: primero es necesaria una revolución de carácter político que dé como resultados avances tanto a nivel social como a nivel económico, como fue el caso de Inglaterra, con incremento del comercio marítimo, desarrollo del parlamentarismo, cambios en la agricultura... Esto último desembocará finalmente en una Revolución Industrial donde el avance y mejora será total y abarcará todos los ámbitos de la sociedad humana. Esta reflexión explica y cristaliza la situación vivida en Europa durante el siglo XVIII, donde encontrábamos sociedades como la inglesa, prácticamente sumergida en su industrialización, y al mismo tiempo sociedades como la francesa, aún sumida en su revolución burguesa.

|

El autor marca otro punto de inflexión en el devenir histórico al término de la Belle Époque y el comienzo de la I Guerra Mundial, en 1914. Como hizo anteriormente, nombrará al proceso, iniciado en la primera parte del siglo XX y culminado en su segunda mitad, como la II Revolución Mundial. Cuando el autor habla de revolución de ninguna forma se está refiriendo a la revolución rusa o revolución bolchevique acontecida en 1917, ni tampoco a la serie de totalitarismos surgidos durante el período de entreguerras. Para Gabriel Tortella estos acontecimientos no son más que experiencias monstruosas destinadas a guardar silencio en la papelera de la historia. Cuando el autor habla aquí de revolución se refiere a la consolidación del Estado social-demócrata apoyado en la teoría económica de John Maynard Keynes.

Seguidamente el autor realiza un repaso histórico-económico, llegando hasta la recesión económica acontecida en 2008. El autor concluye explicando el porqué del triunfo del capitalismo: un capitalismo sin duda renovado y moldeado por las diferentes crisis que han acontecido desde 1945. Conclusión que podemos sintetizar en la frase, casi profética, usada por el autor de: “Mañana el Capitalismo” (p. 498).

Tortella destina las últimas páginas de su libro a reflexionar acerca del presente y del tiempo que está por venir. En un balance de los últimos 250 años y alejado de futuros oscuros, nos muestra cómo la humanidad, tras varias décadas de un desarrollo sin precedentes, se encuentra en su máximo esplendor en niveles y condiciones de vida. Pese a este fundado optimismo, el autor también nos advierte de serios problemas a los que la humanidad tendrá que hacer frente para poder seguir adelante en su progreso. La superpoblación y el descontrol demográfico existente en los países del tercer mundo, es considerado por el autor como el gran problema de nuestro tiempo.

The EU has backed down on the project, but Germany still gives support to the Russian initiative

The project of a second set of gas pipelines through the Baltic Sea, in order to transport Russian gas to the European Union without crossing Ukraine, has divided the EU governments. Some Eastern and Central European countries, backed by the United States, argue against any dependency on Russian gas supplies, but Germany keeps its support to the Russian plans.

![The routes of the Nord Stream and the planned Nord Stream 2 pipelines from Russia to Germany [Gazprom] The routes of the Nord Stream and the planned Nord Stream 2 pipelines from Russia to Germany [Gazprom]](/documents/10174/16849987/nordstream-blog.jpg)

▲The routes of the Nord Stream and the planned Nord Stream 2 pipelines from Russia to Germany [Gazprom]

ARTICLE / Ane Gil Elorri

The natural gas consumption for nowadays is essential to have basic necessities covered. Therefore, it´s imperative for everyday life. Nevertheless, it goes through a laborious process before it reaches the consumers. The gas needs to be extracted from the land or sea subsurface, and transported, before it reaches its destiny, being pipelines the most common via of transportation.

The EU´s domestic gas production has been declining and the reserves in the North Sea depleted. Therefore, in order to meet demands, the EU has turned to other suppliers; being the most important Russia, Saudi Arabia and Norway. In fact, a lot of countries in the European Union are heavily dependent on Russian imports, especially of natural gas, which often go through transit countries such as Ukraine and Belarus. The decisions are all make through the EU-Russia Energy Dialogue. Russia has the largest gas reserves in the world. With 44,600 billion cubic meters, Russia has 23.9 percent of the world’s currently known gas reserves, followed by Iran (15.8 percent), Qatar (13.5 percent), the United States, and Turkmenistan (4.3 percent each).

The most prominent European energy supply is the Nord Stream Pipelines. Nord Stream are a twin set of pipelines that provide gas transportation capacity for the natural gas, which comes from the Western Russia (Vyborg) into Lubmin, Germany, for the distribution into the European gas grid. This system is composed by a set of 1,224-kilometre pipelines through the Baltic Sea, and each hold the capacity to transport 27.5 billion cubic metres of natural gas a year. Line 1 became operational in November 2011 and by October 8, 2012 the system was fully operational, having taken the construction of these pipelines 30 months.

The desire of a grand-scale gas transport between Russia and the western Europe goes back to the 1970´s, to the contract between a German company (Ruhrgas AG) and Gazprom (national Russian gas company) to supply natural gas. In 2000 the European Commission recognized the need for a pipeline in the Baltic Sea. In December 2005, the North European Gas Pipeline Company was established and by October 4, 2006, the North European Gas Pipeline was officially renamed Nord Stream. It was finally completed and functional in October 2012.

The Nord Stream project was very ambitious. Nevertheless, it was completed on time, on budget, and without permanently impacting the environment. The Nord Stream Pipeline system is fully operational and capable of transporting up to 55 billion cubic metres (bcm) of natural gas every year to Europe.

Now, a new project is developing based on the success of the Nord Stream Pipelines: Nord Stream 2. This project will benefit from the experience of the previous pipeline, which has set a new high for the environmental, technical and safety standards throughout its planning, construction and operation. The idea is to add a new set of twin pipelines along the Baltic Sea route to increase the capacity of gas transportation in order to meet the demands of Europe. In fact, this new pipeline will create a direct link between Gazprom and the European consumers.

The Nord Stream 2 project is implemented by the Nord Stream 2 AG project company, where Gazprom is the sole shareholder. In October 2012, the shareholders of the Nord stream project examined the possibility of constructing a third and fourth pipeline and came to the conclusion that it was economically and technically attainable. In April 2017, Nord Stream 2 AG signed the financing agreements for the Nord Stream 2 gas pipeline project with ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, and Wintershall. These five European energy companies will provide long-term financing for 50 per cent of the total cost of the project.

The entry point into the Baltic Sea of the twin pipeline will be the Ust-Luga area of the Leningrad Region. Then the pipeline will stretch across the Baltic Sea. Its exit point in Germany will be in the Greifswald area close to the exit point of the original Nord Stream. The route covers over 1,200 kilometres.

The total capacity of the second twin set of pipelines is 55 billion cubic metres of gas per year. Therefore, the sum with the prior pipelines would give an outstanding number of 110 billion cubic metres of gas per year. Nord Stream 2 will be operational before late 2019.

This project is defended with the argument that it supposed a diversification of the routs transporting natural gas to Europe and to elevate the energetic security due to the instability of the transit of gas through Ukraine. For now, a lot of the natural gas consumed by Europe comes from Russia through Ukraine. Nevertheless, if this project goes through, Ukraine will lose 2,000 million dollars for the transit of natural gas, and even the proportion of gas will decrease (which is also for personal use) leading to the collapse and finalization of the transit of natural gas through Ukraine. Furthermore, if Hungary, Slovakia and Poland receive natural gas through the Nord Stream 2 pipelines instead of through Ukraine, it will be very difficult that Ukraine receives gas from the west, seeing as Gazprom along with others controls EUGAL (European Gas Pipeline Link) can reduce the supply of gas to those companies that provide gas to Ukraine.

The cost of 1,000 cubic meters in 100 kilometres through Nord Stream 2 would cost 2,1 million dollars while through Ukraine it costs 2,5 million dollars. The tariff of transportation of natural gas through Nord Stream is 20% lower than through Ukraine.

|

The main Russian gas pipelines to Eastern and Central Europe [Samuel Bailey/CC] |

Only half of the European Union members approve the negotiations between the EU and Russia over the Nord Stream 2 Project. It is true that the natural gas demand of Europe is growing each year but some countries such as the Baltics are against anything that has to do with Russia. Besides the US, thanks to fracking, has become the biggest producer of gas, and is now looking to substitute Russia as the principal gas provider of the EU.

But other countries are in favour of this project. In January 31 this year, Germany gave its permission to begin the construction of the pipelines of Nord Stream 2 in their territorial waters. Berlin also authorized the construction of the section of 55 kilometres that will go through the terrestrial part situated in Lubmin. In April this year, Finland has also given the two permissions needed to begin the construction.

Nevertheless, Gazprom will be facing a few difficulties in order to pull through with this project. The company still needs that other countries, such as Norway, Denmark and Russia, give authorizations and permissions to construct the pipelines in their exclusive economic zone. There is a risk that Denmark doesn’t authorize these new pipelines. The Danish Agency of Energy and the Foreign Office both have to give their approval but can deny the permit if Nord Stream 2 represents a danger for the environment. Another problem is purely political: the European Commission is trying to make the implementation of the project fit with the EU legislation. In November 2017, the European Commission prepared a list of amendments to its energy legislation, known as the Third Energy Package, which will pursue gas pipelines that come from the markets of countries that have the Brussels standards. Because of this, Gazprom won’t be able to be the only shareholder of the Nord Stream 2 project and the pipelines will have to carry gas of other companies that have nothing to do with Gazprom.

Although, as previously mentioned, Nord Stream 2 has already received the two permits necessary in Germany and Finland in order to begin the construction, it seems that not many European countries are in favour of this project. In fact, since this April, the EU and the European Commission have withdrawn their support claiming that Nord Stream 2 does not encourage the diversification of gas supply, and they give more significance to the gas pipelines going through the Ukrainian territory in context of diversification of supply routes.

Other EU countries and of the region, such as Ukraine, Denmark, the Baltic States and Poland, have continuously spoken against Nord Stream 2, claiming that the project will increase Europe’s dependence on imported Russian gas. Nevertheless, German Chancellor Angela Merkel supports this project, considering it to be an economic project which does not pose a threat to EU energy security, has is expected, seeing as the Nord Stream 2 is a joint venture between Russia’s Gazprom, France's Engie, Austria’s OMV AG, the Anglo-Dutch company Royal Dutch Shell, and Uniper and Wintershall, both German.

Nevertheless, the most vocally active countries against this project are the US and Ukraine. On one side, the United States believes that this project would undermine Europe´s overall energy security and stability. It would also provide Russia other ways to pressure European countries, especially Ukraine. The US even threatened the EU firms to be subjected to Countering America´s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). On the other side, Ukraine’s efforts to prevent the implementation of Nord Stream appears to be futile. They openly stated that this would conclude on the Russian monopoly on the world gas market, which would lead in Europe to an energy crisis and to an economic and political destabilization, and called for the international community to step in. Unfortunately, Germany is as headstrong as ever, stating that underwater pipeline to bring gas from Russia could not go forward without Ukrainian involvement in overland transit.

As the recent expulsion of European diplomats in Moscow shows, the global political relations have worsened considerably in the last few years. In fact, some would say that it the worst condition since the Cold War. This new political situation has had consequences on the Nord Stream 2, causing European countries to oppose to this project. The ultimate defender left standing of the programme is Germany, even the EU has backed down after Ukraine's protest. Ukraine has every right to oppose to this project, seeing as Russia has had nothing more but cold moves towards this country (cut off gas supplies in the middle of winter, Crimea), and is not outrageous to think that this project would ultimately affect the country, specially economically. Therefore, this project does not diversify the sources of natural gas, the first Nord Stream already reached this objective. The second Nord Stream, however, would grant Russia a monopoly of natural gas, which is not recommendable seeing as it would create Europe’s dependence on Russia, and Russia could take advantage of it. Unfortunately, Russia will not give up this project, even with mostly everybody turns against it.

Oportunidades y retos de las relaciones chino-panameñas, a un año del establecimiento de relaciones diplomáticas

En junio de 2016, Panamá inauguró la ampliación de su Canal. En junio de 2017, el gobierno panameño decidió establecer relaciones diplomáticas con China (Centroamérica ha sido un tradicional aliado de Taiwán), dando así pie al flujo de nuevas inversiones chinas en un Canal revitalizado con la ampliación. Cuando se cumple un año del establecimiento de relaciones, he aquí un repaso de las oportunidades y los retos que supone la mayor presencia china en el istmo.

![Portacontenedores de la naviera china COSCO, haciendo el tránsito número 2.000 en el Canal ampliado, en septiembre de 2017 [Canal de Panamá] Portacontenedores de la naviera china COSCO, haciendo el tránsito número 2.000 en el Canal ampliado, en septiembre de 2017 [Canal de Panamá]](/documents/10174/16849987/canal-panama-blog.jpg)

▲Portacontenedores de la naviera china COSCO, haciendo el tránsito número 2.000 en el Canal ampliado, en septiembre de 2017 [Canal de Panamá]

ARTÍCULO / Ximena Barria

En la última década, la República Popular China se ha esforzado por aumentar su presencia en diferentes regiones del mundo. La proyección de China como potencia global ha hecho que ninguna región le resulte ajena y que apenas haya países que no busquen activamente el intercambio comercial con el gigante asiático. Por ello, no es sorpresa que China haya querido aumentar su actividad en torno al Canal de Panamá, y que este país centroamericano haya establecido relaciones diplomáticas con Pekín, rompiendo la tradicional relación con Taiwán.

La privilegiada geografía de Panamá y su rápido crecimiento económico en la región son dos importantes aspectos tenidos en cuenta con por China. El Canal de Panamá ofrece un acceso ventajoso a los océanos Atlántico y Pacífico y por él pasa alrededor de un 6% del comercio marítimo global. En ocasiones se habló del interés chino por construir un canal en Nicaragua, algo que en realidad nunca estuvo en la agenda de Pekín. China ve en Panamá un importante punto geoestratégico desde el que proyectar su política exterior en América Latina, lo que sin duda intranquiliza a Washington.

El 13 de junio de 2017, la República de Panamá y la República Popular China anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas. Con ello, Panamá reconocía al gobierno de Pekín como como gobierno legítimo chino y rompía las previas relaciones diplomáticas establecidas con Taipéi. Las nuevas relaciones chino-panameñas dieron paso a 19 acuerdos en diversas áreas.

Proyectos chinos en el istmo

En un país especialmente abierto al comercio y las transacciones de todo tipo como es Panamá, la población de origen chino siempre ha tenido una relativa presencia. La comunidad china en Panamá está integrada por unas 135.000 personas, lo que supone un 4% de sus 4 millones de habitantes.

Desde 1911, Panamá había mantenido relaciones diplomáticas con China. No obstante, tras la derrota del Partido Nacionalista Chino y la victoria del comunismo de Mao Zedong el Estado panameño decidió mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, por su postura capitalista, durante la Guerra Fría. Desde 1949, Panamá se mantuvo como uno de los mayores aliados de Taiwán hasta su ruptura en 2017.

A pesar del reconocimiento a Taipéi, las relaciones comerciales entre Panamá y la República Popular China fueron en aumento los últimos años, generando un volumen de intercambio mayor que el registrado entre el país centroamericano y Taiwán.

El motor económico más importante de Panamá es el Canal, que une los océanos Atlántico y Pacífico y constituye una de las rutas más importantes del comercio mundial. Los ingresos procedentes del Canal generan una tercera parte del Producto Interno Bruto panameño. Con el transcurso de los años, China se ha convertido en un importante cliente del Canal, pasando a ser su segundo mayor usuario después de Estados Unidos. El primer barco que atravesó el Canal ampliado, en la inauguración celebrada en junio de 2016, fue justamente un buque de la naviera china COSCO, al que le correspondió tal honor por sorteo.

China es el máximo proveedor de la Zona Libre de Colón (ZLC), localizada en el litoral caribeño de Panamá, junto a la boca norte del Canal. Es la zona franca más importante de América y la segunda del mundo, con un volumen anual de importaciones y reexportaciones de $16.160 millones. En el primer semestre de 2017, la ZLC importó mercancías de China por valor de $1.344 millones. Asimismo, importantes empresas chinas han buscado establecerse en la ZLC aprovechando las ventajas estratégicas que ofrece.

China también ha anunciado la construcción de un puerto de contenedores en el área de Colón, que tendrá instalaciones para la recepción de gas natural licuado. La construcción proyectada tiene un coste estimado de $900 millones. La construcción resultará en la primera terminal de contenedores diseñados para manejar los barcos Neopanamax, que poseen las dimensiones máximas para transitar el canal.

En el ámbito de las comunicaciones, la República Popular China expresó su interés en la realización de una infraestructura ferroviaria que conecte la capital de Panamá y la provincia de Chiriquí, recorriendo una distancia de cuatrocientos kilómetros. En cuanto al transporte aéreo, la aerolínea Air China se comprometió a realizar la ruta Ciudad de Panamá-Pekín dos veces a la semana. Panamá cuenta con el hub aéreo más importante de América Latina y tener un vuelo directo a Pekín supone una importante oportunidad para acercar los mercados asiáticos a América Latina.

Además, Panamá dispone de un importante y diversificado centro financiero que resulta atractivo para los bancos chinos como puerta estratégica para establecerse en la región. La presencia de Bank of China, con más de 30 años en el país, y futuros establecimientos de otras entidades como el Banco Industrial y Comercial, Exim Bank y China Development Bank contribuirán a aumentar el flujo de capitales chinos hacia Panamá. A su vez, esto diversificará y hará cada vez más dinámico el sector bancario panameño.

El reto panameño de aprovechar la oportunidad

Conseguir que esta mayor relación con China y el mercado asiático beneficie estructuralmente a Panamá y no degenere en una futura situación de dependencia presenta importantes retos para un país que está en vías de desarrollo. Panamá deberá aumentar la productividad en sectores como el agropecuario y la industria, capacitar más personal y crear un marco transparente de instituciones financieras.

El sector agropecuario presenta dificultades de comercialización y una ausencia de políticas agrícolas que permitan producir y vender cultivos a precios justos. En los últimos años, ha habido un déficit de tierras para fines de comercialización de cultivos a consecuencia de las sequías e inundaciones. Otro reto son las importaciones de alimentos, ya que muchos productos extranjeros importados son más baratos y eso provoca una caída en los precios de los productos nacionales que hace que su producción no sea rentable para el agricultor.

El aumento de la productividad industrial va de la mano del esfuerzo de formación de un mejor capital humano. Actualmente, en la república panameña hay falta de preparación de personas que pueden manejar importantes empresas. En 2015, el número de matriculados en las universidades alcanzó solamente un escaso número de 160.000 estudiantes. El gobierno panameño deberá impulsar proyectos de formación técnica y becas para incrementar ese número con el fin de que a largo plazo haya más personal capacitado para las nuevas empresas que arribarán.

La estructura financiera panameña también deberá prepararse para crear nuevas legislaciones que contribuyan a dar seguridad jurídica. Con el fin de armonizar el sector financiero con los convenios internacionales contra el lavado de dinero, el gobierno panameño deberá establecer reformas tributarias que impulsen la transparencia fiscal. Las entradas de bancos extranjeros deberán regularse con mayor efectividad. El debate de considerar tipificar la evasión de impuestos como delito fiscal presentará un importante reto que el país deberá considerar.

29 de mayo, 2018

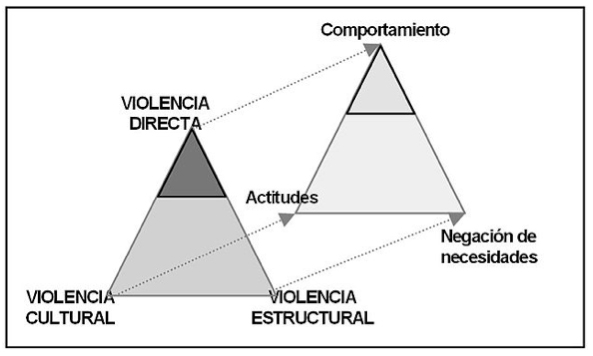

COMENTARIO / Alejandro Palacios

Las revueltas violentas en Nicaragua, la guerra en Siria o la situación en Yemen son ejemplos de algunos de los episodios más cruentos que se están viviendo alrededor del mundo. Tales episodios están, en su mayoría, agravados por la mentalidad disgregadora que impera en buena parte de las sociedades a nivel mundial. El fomento de una cultura de paz inclusiva es uno de los retos que plantea el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung.

Johan Galtung es considerado, debido su larga trayectoria y amplia experiencia académica, como uno de los mejores expertos en el tema de la resolución alternativa de conflictos. Además, ha sido el fundador de dos de las instituciones más renombradas en el campo de la resolución de conflictos, como son el Instituto Internacional de Investigación de la Paz en Oslo (1959) y la Revista de Investigación sobre la Paz (1964). Por ello, sus libros y ensayos han tenido amplio eco en la comunidad de expertos en esta materia. Aquí nos vamos a centrar especialmente en su obra “Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación y resolución”, publicada en 1999 y aún hoy de gran vigencia, pues arroja luz sobre las causas del conflicto y sus posibles soluciones.

Su tesis principal es que el conflicto es innato en la sociedad en tanto que existen una serie de recursos limitados y los intereses se solapan, sin embargo, el que éstos deriven en violencia depende de la voluntad de cada cual. En sus propias palabras: “La violencia no es como el comer o las relaciones sexuales, que se encuentran por todo el mundo con ligeras variaciones”. Es por ello, que el autor rechaza la tesis de Hobbes en la famosa frase “Homo homini lupus”, es decir, que el hombre, en su estado de naturaleza, tiende a su extinción. A partir de este punto Galtung proporciona una serie de aspectos que el trabajador por la paz debe tener en cuenta para la correcta resolución de un conflicto.

Galtung hace énfasis en la necesidad de un profundo análisis del conflicto con el fin de entender su multidimensionalidad. De otra manera, el trabajador por la paz podría hacer un diagnóstico erróneo del mismo. Él lo expresa así: “Uno de los problemas es no comprender que el conflicto tiene una dimensión más amplia. Por ello, a veces se le puede no estar dando el tratamiento adecuado (como si el médico dijera que una inflamación del tobillo es una enfermedad del tobillo y no una disfunción cardiaca // o el hambre como insuficiente ingestión en la comida y no un problema social)”.

Para hacer esta tarea algo más sencilla, Galtung nos proporciona dos triángulos de la violencia, que se relacionan entre sí. El primero es el triángulo ABC: Actitudes adoptadas frente al conflicto o peace-making; conductas adoptadas o peace-keeping; y contradicción subyacente en el conflicto (de raíz) o peace-building. El segundo triángulo nos indica que hay dos tipos de violencia: la visible y la invisible. La visible es la violencia directa y la invisible es la violencia cultural (que causa o alimenta a la directa) y estructural. Es por ello que el autor insiste en la importancia del fomento de una cultura de paz en la cual predominen mecanismos pacíficos para resolver un conflicto sin recurrir a la violencia, es decir, una cultura basada en la no violencia, la empatía y la creatividad (para ir más allá de las estructuras mentales de las partes en un conflicto). Así, la llamada regla de oro “No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”, dice, es una buena forma de empezar a forjar dicha cultura. Aunque esta, asegura, tiene un problema: que los gustos son distintos.

|

|

La política, según Galtung, puede ayudar a crear esta cultura que él estima esencial para evitar en la medida de lo posible la violencia. Galtung considera la democracia como mejor sistema para crear lo que él llama una “cultura de paz”. Sin embargo, él mismo realiza una serie de críticas a este sistema político. En primer lugar, asegura que la democracia equivale a la dictadura del 51% frente al resto. Esto es algo que, sin embargo, está mitigado gracias a los derechos humanos, como él mismo reconoce. En segundo lugar, el autor asegura que la suma de todas las democracias no es la democracia universal. Una acción que afecte a otros Estados no tiene legitimidad solo por haber sido adoptada democráticamente (algo mitigado por las organizaciones internacionales, pero que puede derivar en la situación descrita en primer lugar). La conclusión que se extrae de todo esto es que la democracia conlleva un cierto grado de violencia estructural, pero menor que con otros sistemas de gobierno.

Por último, Galtung realiza una comparación entre la forma occidental y la oriental de resolver una controversia desde la perspectiva de la dimensión temporal de un conflicto. Mientras que la occidental hace uso de un enfoque diacrónico del tiempo, es decir, a lo largo del tiempo, la oriental hace uso de un enfoque sincrónico del mismo, o sea, al mismo tiempo. En resumen, la perspectiva oriental trabaja en las tres áreas de resolución, reconciliación y reconstrucción (las 3R) sucesivamente y no una detrás de otra, como hace el mundo occidental.

Los expertos en materia de conflictos establecen una clara distinción entre tres tipos de conflictos. Por un lado tenemos la violencia directa personal (verbal o física); la violencia estructural indirecta (explotación política y económica); por último, está la violencia cultural. En concreto, el economista inglés Kenneth Boulding critica el análisis de Galtung sobre la base de que éste analiza los conflictos desde una perspectiva únicamente estructuralista. De esta manera, se critica, por un lado, que el método utilizado es muy taxonómico, ya que, según Boulding, “la taxonomía es una comodidad de la mente humana en lugar de una descripción de la realidad”. Por otro lado, se critica el énfasis que Galtung pone en la igualdad, en contraposición con las jerarquías, para la mitigación de conflictos, pues, según el británico, Galtung no tiene en cuenta que dicha igualdad tiene consecuencias negativas en cuanto a la calidad de vida y la libertad.

![ISIS Toyota convoy in Syria [ISIS video footage] ISIS Toyota convoy in Syria [ISIS video footage]](/documents/10174/16849987/toyota-blog.jpg)

▲ISIS Toyota convoy in Syria [ISIS video footage]

ANALYSIS / Ignacio Yárnoz

When you go to a Toyota distributor to buy a Toyota Land Cruiser or a Toyota Hilux, what they proudly tell you is how resistant, fast and reliable the truck is. However, what they do not tell you is how implicated in wars and conflicts the truck has been due to the very same characteristics. We have seen in recent newscasts that in many of today´s conflicts, there’s a Toyota truck; no matter how remote the country is. This is because, if the AK47 is the favourite weapon for militias in developing countries, the Toyota Hilux and Land Cruiser are the militia’s trucks of choice.

This is no surprise when one considers that the Toyota Land Cruiser was initially designed to be a military car inspired by the famous Jeep Willis at the time Japan was occupied by the US after Japan´s defeat in World War II. However, its popularity among terrorist groups, militias, as well as developing countries’ national armies only gained ground in the 80’s when a conflict between Chad and Libya proved the trucks’ effectiveness as war machines; simultaneously calling into question the efficacy of traditional war strategies and military logistics.

This little-known story is about how an army comprising 400 Toyota pickups of the Chadian army outmanoeuvred and overwhelmed a vastly superior force equipped with soviet-era tanks and aircrafts of the Libyan army. The historical event demonstrated how a civilian truck was able to shape international borders, tipping the balance in favour of the inferior party to the conflict.

The Toyota War

The Toyota War is the name given to the last phase of the Chad-Libyan War that raged on for almost a decade, yet did not have relevance until its last phase. This last phase began in 1986 and ended a year later with a heavy defeat inflicted on the Libyan army by the Chadians. In total, 7,500 men were killed and 1.5 billion dollars worth of military equipment was destroyed or captured. Conversely, Chad only lost 1,000 men and very little military equipment (because they hardly had any).

The last phase of the conflict developed in the disputed area of the North of Chad, an area that had been occupied by Libyan forces in 1986 due to its natural resources such as uranium (highly interesting for Gadhafi and his nuclear armament project). At the beginning of 1987, the last year of the war, the Libyan expeditionary force comprised 8,000 soldiers, 300 T-55 battle tanks, multiple rocket launchers and regular artillery, as well as Mi-24 helicopters and sixty combat aircrafts. However, the Libyan soldiers were demotivated and disorganized. The Chadians, on the other hand, had nothing but 10,000 brave and motivated soldiers with neither air support nor armoured tanks. However, by 1987, Chad could count on the French Air Force to keep Libyan aircraft grounded but, perhaps more importantly, a 400 Toyota pickups fleet equipped with MILAN (Missile d´infanterie léger antichar) anti-tank guided missiles sent by the French Government. Additionally, it could also be equipped with .50 calibre machine guns, with archaic flak cannons for anti-air purposes or even rocket clusters to be used as WWII-style artillery.

This logistical combination proved to be superior to that employed by the Libyan army as Toyota pickup trucks could easily outmanoeuvre the heavily armoured Russian tanks. Whereas the latter consumed around 200 L/100 km, the Toyota trucks consumed a fraction, at 10L/100 km. In addition, Toyota Trucks could mobilize groups of 20 people in a single truck, enabling faster transport and deployment of troops to the conflict scene; an advantage the Russian tanks did not have.

Reminiscent of the Maginot line when the Nazi army challenged the old trenches system utilizing a fixed artillery method with the innovative Thunder war strategy, the Chad Army emerged victorious over the Libyans through a simple strategic innovation in military logistics. Something clearly demonstrated in the Battle of Fada. In this instance, a Libyan armoured brigade defending Fada was almost annihilated: 784 Libyans and CDR (Democratic Revolutionary Council) militiamen died, 92 T-55 tanks and 33 BMP-1 infantry fighting vehicles were destroyed, and 13 T-55s and 18 BMP-1s were captured, together with the 81 Libyan soldiers operating them. Chadian losses, on the other hand, were minimal: only 18 soldiers died and three Toyotas were destroyed.

All in all, this situation was one of the first deployments of the Toyota Hilux in a conflict zone, demonstrating the reliability of the truck and its high performance in harsh environments. A testament to the Toyota’s endurance was its featuring in the famous TV show “Top Gear” where a 1980’s Toyota Hilux was put to a wrecking ball, set on fire, submerged in a sea bay for 5 hours, then left on the top of a building waiting its final demolishment, yet still rolled.

Ever since, Toyota trucks have been sighted in conflicts in Nicaragua, Ethiopia, Rwanda, Liberia, the Democratic Republic of the Congo (CDR), Lebanon, Yemen, Sudan, and Pakistan and as the New York Times has reported, the Hilux remains the pirates' 'ride of choice.' The deployment of Daesh of a fleet of hundreds of Toyotas in Mosul in 2014 was a lasting testament of the trucks’ durability.

|

Chad's troops during the war against Lybia in the 1980s [Wikimedia Commons] |

Adaptability

How could the West deal with this issue? To deploy a massive fleet of Humvees? It would be naïve to attack an enemy with their own means. This hardly appears to constitute an effective solution. Humvees are already being substituted by JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) due to their vulnerability to IED’s (Improvised Explosive Devices); something insurgents are allowed to use but western countries are not due to international treaties and ethical values (how can a mine be designed such that it can distinguish a civilian truck from a Toyota driven by insurgents?). This proves the challenge that counterinsurgency policies (COIN) entail and the need to move to a next generation as far as COIN strategies are concerned.

The Toyota example is one of many that clearly signals a need for conventional state armies to adapt their logistical capabilities to better match the challenges of non-conventional warfare and insurgencies; the primary forms of conflict in which our nations are today engaged. The first lesson is clearly that the traditional focus on high power and the availability of resources is poorly suited to respond to contemporary insurgencies and military engagement with primarily non-state entities. Rather, there is a growing need for logistical versatility, combining both attack power and high manoeuvrability. The Toyota issue is an interesting example that illustrates how groups like Daesh have been able to mobilize an easily accessible, relatively non-expensive market commodity that has proven to be effective in lending the group precisely the kind of logistical aid required to successfully wage its insurgency. This being said, there are a number of dilemmas posed to nation states engaging in COIN strategies that prevent them from being able to employ the same methodology. Clearly there is a need to constantly engage in the adaptation of COIN strategies to respond to new threats and the surprising innovation of the adversary. However, COIN campaigns have been difficult to manage, and even harder to win, since time immemorial.

Recent research in political science and economics investigates a number of difficulties security forces face during conflicts with insurgent actors (Trebbi et al., 2017). Development and military aid spending have uneven effects, and conventional military strategies, including aerial bombardment, can erode civilian support for the COIN. Although states have historically used mass killings of non-combatants to undermine logistical support for guerrilla actors, evidence from modern insurgencies indicates that these measures may have the opposite effect: in some cases, such measures may encourage recruitment and mobilization (Trebbi et al., 2017). As such, the challenge is to constantly adapt to meet the requirements of contemporary warfare, whilst simultaneously assessing and remaining cognizant of the effects that COIN measures have on the overall campaign.

Adaptation through learning and innovation occurs on a much different time-scale than evolution. Although both involve information exchange with the environment and with elements within the system, evolution occurs over long periods of time through successive generations that have been able to successfully survive to changes (Hayden, 2013). Learning is the process of modifying existing knowledge, behaviours, skills, values, or preferences, and innovation involves the incorporation of a previously unused element into the system, or the recombination of existing elements in new ways.

Airstrikes

In the previous example of the conflict between Chad and Libya, it was mentioned that the Libyan army had its air force inoperative due to the presence of French air support. Another important point to make is that Toyotas may have been effective war machines for the terrain and surrounding environment, yet would nevertheless have been vulnerable to airstrikes had the Libyan army been able to engage air power against the Chadians. Air and space are part of the future of COIN strategies, despite composing only one element of them. They are our eyes (UAV systems), our way to get away or deploy forces (Chinook helicopters for example) and also the sword that can eliminate the threat (e.g. Predator drones). However, maintaining complete dominance over the battle space does not guarantee victory.

Due to the success of the air campaign in Operation Desert Storm, airpower seemed to be the predominating weapon of choice for future warfare. Yet, recent operations in Afghanistan and Iraq have called that assertion into question. Airstrikes in ground operations have proven to be controversial in small wars, especially when it comes to civilian casualties and its impact on civilian morale (an element that could enhance local support to insurgents). This is why, to win popular support, the US air force had to rethink its operations in Afghanistan and Iraq to win popular support (this also a result of Taliban and Pakistani propaganda and political pressure). Most recently, the US, along with France and the UK, have engaged in massive airstrikes on strategic infrastructure devoted to chemical development supposedly for a military use. Although being calibrated, proportional and targeted, those attacks have created a lot of internal debate in the West and have divided society. As such, the future environment seems certain to further limit the kind of strikes it can make with airpower and missiles.

Consequently, technologically superior air assets nowadays face significant challenges in engaging dispersed and oftentimes unseen opponents. The Air Force must determine how modern airpower can successfully engage an irregular opponent. Air power, the “strategic panacea” of Western policymakers (Maxey, 2018), will no longer maintain the same utility that it does against rural insurgents. Although tactical Predator strikes and aerial reconnaissance may have shifted the street-to-street fighting against Daesh, such operations are severely limited within expansive megacities. The threat of civilian casualties is often too high, even for precision-guided munitions with limited blast radius. Further. buildings and layers of infrastructure often obscure a clear overhead view.

For 2030, the United Nations (UN) suggests that around 60 percent of global population will live in urban areas. There are 512 cities of at least one million inhabitants around the world, and this is expected to grow to 662 cities by 2030. Many of the megacities that will emerge will come from the developing world. That is why it is so urgent to design strategies to adapt to operating within metropolitan environments where small roads prevent large tanks to manoeuvre, where buildings give cover to heavy cannon targets and where one is more exposed to the crosshairs of insurgents taking cover in civilian infrastructure.

As U.S. Army Chief of Staff Gen. Mark Milley remarked in 2016; “In the future, I can say with very high degrees of confidence, the American Army is probably going to be fighting in urban areas. We need to man, organize, train and equip the force for operations in urban areas, highly dense urban areas, and that’s a different construct. We’re not organized like that right now”.

In addition to this, National armies must be able to work through host governments, providing training, equipment and on-the-ground assistance to their local partners. The mere presence of a foreign army in the area often creates a negative perception among the local population and, unfortunately, in other cases, violent opposition. However, if the army patrolling the city wears the national flag, things change. Defeating an insurgency depends upon effective state building.

REFERENCES

Engel, P. (2018). These Toyota trucks are popular with terrorists — here's why. Business Insider. [Accessed 21 Apr. 2018].

S.L.P., I. (2018). La guerra de los Toyota en Siria. Instituto de Estrategia S.L.P. [Accessed 21 Apr. 2018].

Wang, A. (2018). How did the Toyota pickup become terrorists’ favorite truck?. Quartz.

Maxey, L. (2018). Preparing for the Urban Future of Counterinsurgency.

Smallwarsjournal.com. (2018). Air and Space Power COIN / IW | Small Wars Journal.

Costas, J. (2018). El lado oscuro y bélico del Toyota Land Cruiser. Motorpasion.com.

Tomes, R. R. (2004). Relearning counterinsurgency warfare. Parameters, 34(1), 16-29.

Hayden, N. K. (2013). Innovation and Learning in Terrorist Organizations: Towards Adaptive Capacity and Resiliency. System Dynamics Society.

Ryan, A., & Dila, M. (2014). Disruptive Innovation Reframed: Insurgent Design for Systemic Transformation.

Trebbi, F., Weese, E., Wright, A. L., & Shaver, A. (2017). Insurgent Learning (No. w23475). National Bureau of Economic Research.

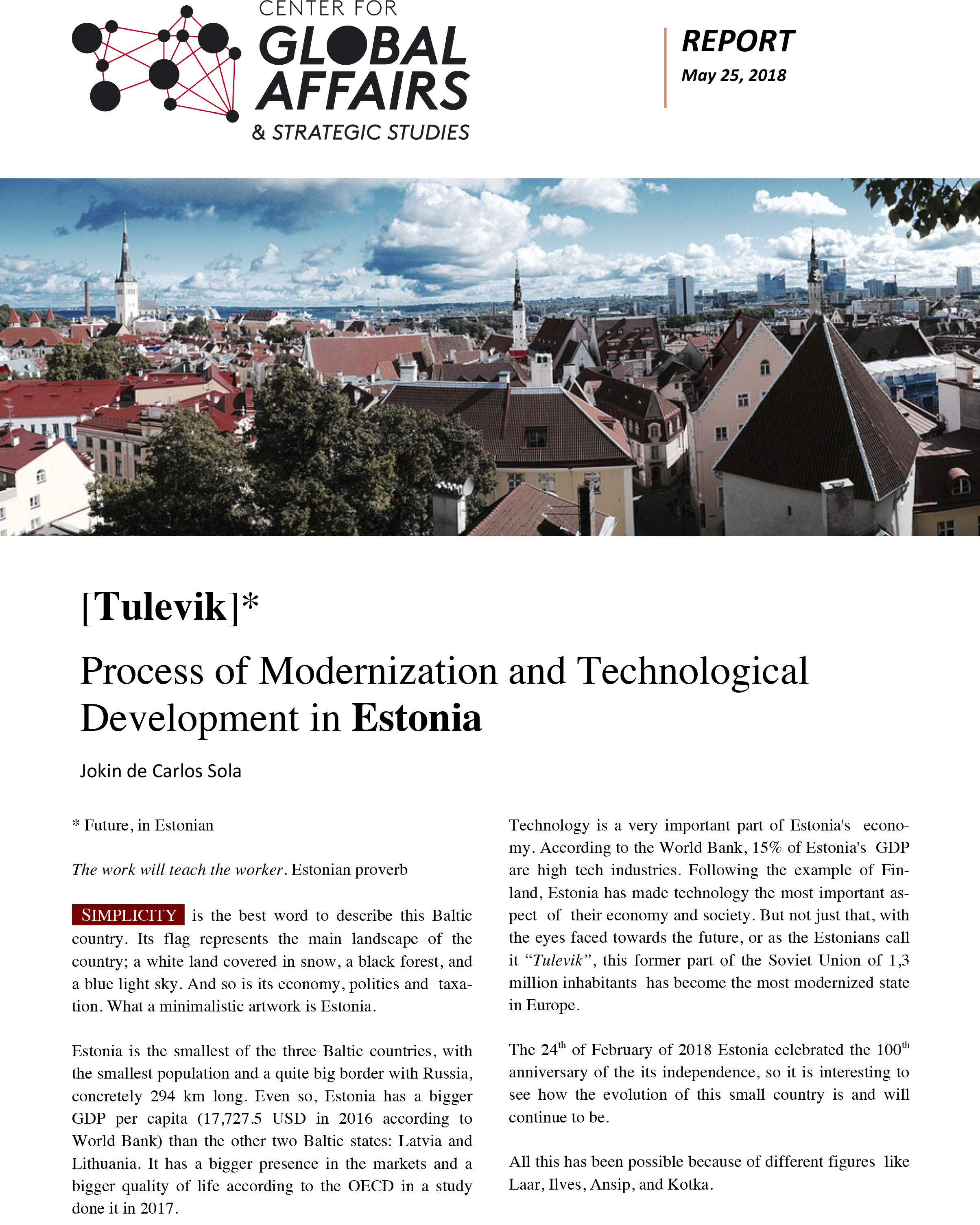

REPORT / Jokin de Carlos Sola

Simplicity is the best word to describe this Baltic country. Its flag represents the main landscape of the country; a white land covered in snow, a black forest, and a blue light sky. And so is its economy, politics and taxation. What a minimalistic artwork is Estonia.

Estonia is the smallest of the three Baltic countries, with the smallest population and a quite big border with Russia, concretely 294 km long. Even so, Estonia has a bigger GDP per capita (17,727.5 USD in 2016 according to World Bank) than the other two Baltic states: Latvia and Lithuania. It has a bigger presence in the markets and a bigger quality of life according to the OECD in a study done it in 2017.

Technology is a very important part of Estonia's economy. According to the World Bank, 15% of Estonia's GDP are high tech industries. Following the example of Finland, Estonia has made technology the most important aspect of their economy and society. But not just that, with the eyes faced towards the future, or as the Estonians call it “Tulevik”, this former part of the Soviet Union of 1,3 million inhabitants has become the most modernized state in Europe.

The 24th of February of 2018 Estonia celebrated the 100th anniversary of the its independence, so it is interesting to see how the evolution of this small country is and will continue to be.

All this has been possible because of different figures like Laar, Ilves, Ansip, and Kotka.

Descargar el informe completo [pdf. 3,4MB]

Descargar el informe completo [pdf. 3,4MB]

22 de mayo, 2018

ENSAYO / María Estrada

Cuando se cumple un año de la sentencia de la Corte Africana de los Derechos Humanos reconociendo a los Ogiek el derecho sobre su tierra –arrebatada por el Gobierno de Kenia desde mucho tiempo atrás para la explotación maderera–, puede ser oportuno repasar los fundamentos jurídicos sobre el derecho colectivo a la tierra de los pueblos indígenas y cómo su reconocimiento puede favorecer la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Los Ogiek son un pueblo cazador y recolector que desde tiempos ancestrales ha habitado el bosque de Mau, en la selva de Tinet, en Molo, en el distrito Nakuru. Su existencia y continuidad dependen de los bosques, por los estrechos vínculos sociales, espirituales y culturales que les atan a ellos. La disposición de mayo de 2017 dictada por la Corte Africana de los Derechos Humanos obligó a un cambio de actitud por parte del Gobierno keniano. La Corte fundamentó su sentencia en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2007, en cuya votación Kenia se abstuvo.

La Declaración de Naciones Unidas reconoce a los pueblos indígenas el derecho de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. En su preámbulo, el texto reconoce “la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”. También cabe considerar el Convenio 107 de la OIT de 1957, que dice: “La Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”.

El derecho internacional distingue entre las nociones de “tierra” y “territorio” para evidenciar la diferencia entre un espacio físico o geográfico determinado (la porción de tierra en sí) y la reproducción o manifestación de la vida cultural asociada a ese espacio. Esa vida cultural se expresa a través de distintas pautas culturales ligadas con formas de uso de la tierra y sus recursos, lazos ceremoniales y espirituales y múltiples maneras de ser y concebir el hábitat y el mundo. Con la noción de territorio no se protege un valor económico, sino el valor de la vida en general y de la vida cultural en particular. ¿Cuál es entonces la cantidad de tierra que debe regularizarse legalmente a favor de un determinado pueblo o comunidad? Las tierras que se entreguen deben respetar los criterios de idoneidad, suficiencia y tradicionalidad. Es decir, deben ser de suficiente extensión y calidad como para que el pueblo o comunidad pueda desarrollar su plan de vida, conforme a sus opciones y prioridades de desarrollo, vivir con dignidad como pueblo organizado acorde con su identidad cultural y garantizar su continuidad histórica y cultural. La noción de tradicionalidad define como propios de una comunidad a aquellos espacios territoriales que están en la memoria colectiva de las actuales generaciones y que todavía se reconocen como el hábitat natural del pueblo en cuestión, sea que esté enteramente bajo su control o que haya sido objeto de usurpaciones y desmembramientos en los últimos años.

A partir de estos conceptos, el derecho internacional y las legislaciones internas de los países han definido que el derecho a la tierra y al territorio implica: a) la entrega de tierras que son utilizadas por el pueblo y comunidad, respetando las distintas modalidades de uso de la tierra y los recursos; b) la restitución de tierras perdidas involuntariamente y a las que hayan tenido tradicionalmente acceso, y c) la entrega de tierras adicionales o complementarias para asegurar el desarrollo y continuidad del pueblo o comunidad.

Además de estas fuentes de derecho internacional, hay otras iniciativas que inevitablemente hubieran llevado al triunfo de los Ogiek, gracias a los cambios que está experimentando la geopolítica global en las últimas décadas.

En primer lugar, en la comunidad internacional cada vez más son los Estados que se están sumando a las iniciativas de los modelos de desarrollo sostenible, ya sea por la presión ejercida por actores no estatales como las ONG o grupos de activistas; o por iniciativa propia, al percatarse los gobiernos de que es fundamental incluir la seguridad medioambiental en sus políticas de defensa. En el campo de estudios estratégicos, la política internacional ha estado dominada desde la Guerra Fría por la corriente realista. Esta corriente tiene una visión muy acotada, y considera la guerra y el conflicto características inherentes al sistema internacional. Los estados son los actores principales, y su meta es la acumulación de poder, definido en términos de capacidad militar. Este enfoque ha seguido ostentando un puesto predominante incluso después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, pese a que poco a poco se han ido introduciendo nuevas perspectivas. Han surgido nuevas corrientes que critican la limitada visión de las corrientes tradicionales, planteado que hay otros factores no militares que son relevantes a la hora de reconocer cuáles son las amenazas para la seguridad de las naciones y de los individuos. Varios autores, como Dalby, Floyd o Mathew, entre otros, creen que es necesario empezar a incluir y dar prioridad a la seguridad medioambiental en la agenda internacional; o lo que es lo mismo, “securitizar” el tema. Unos siete millones de personas mueren cada año como consecuencia del cambio climático, y la escasez de recursos es con frecuencia fuente de conflicto, especialmente en los países menos desarrollados.

En segundo lugar, en 2015 se anunciaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, que se agrupan en 17 objetivos y 169 metas. Estos fueron propuestos en 2014 en la Conferencia “Transformar nuestro mundo” de las Naciones Unidas, en la que se analizaron los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000. Los ODM lograron avances en aspectos como la reducción del número de personas bajo el umbral de pobreza, pero en otros aspectos como el medioambiente hubo retrocesos. Esta vez, los ODS ponen sobre la mesa una agenda más integral y comprehensiva, y tienen la sostenibilidad como elemento central, velando por el crecimiento equitativo. El gran reto en este caso será su implementación, ya que las metas no son del todo claras y no demandan compromisos específicos, por lo que se corre el riesgo de que los estados esquiven el compromiso. De entre los objetivos establecidos, cabe destacar dos para el tema que estamos tratando. El objetivo 13 habla de “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” y el objetivo 15 de “proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica”. La estrategia de sostenibilidad que proponen los ODS incluye el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas mediante una gestión eficiente de los recursos naturales y una desvinculación de las presiones medioambientales respecto del crecimiento económico.

Dicho esto, y volviendo a los Ogiek, hay quienes afirman que su establecimiento en el bosque de Mau puede ayudar a la conservación del espacio, que estaría en línea con el objetivo 15. Los Ogiek se consideran los guardianes del bosque, y creen que su deber es contribuir a la conservación del mismo y de todas las especies que en él habitan. En la cultura africana —sin pretender caer en una excesiva generalización— el vínculo con la tierra es algo más que histórico y cultural, también es un vínculo espiritual. Allí es donde residen sus antepasados, cuyos espíritus custodian al pueblo. Además, una de las principales actividades de los Ogiek es la producción de miel. Por eso la libre disposición del bosque por parte del gobierno keniano supondría el desarraigo moral y existencial de estas gentes, además de otras graves consecuencias para el cambio climático. El bosque evita en buena medida las sequías y ayuda a la cohesión del suelo.

Además de esto, también hay que tener en cuenta la insostenibilidad del modelo actual de producción y consumo capitalistas, que solo generan desigualdad a través de una feroz competencia que resulta injusta para los grupos más marginados como son en este caso los pueblos indígenas. El gobierno keniano justifica la tala de bosques descontrolada como necesaria para el desarrollo y la generación de ingresos. Sin embargo, hay que considerar otros estilos de vida, que a su manera permiten un desarrollo igual de completo para las personas. Además de guardar la diversidad y promover el enriquecimiento cultural, el estilo de vida del pueblo Ogiek sería la solución para el desarrollo sostenible que persiguen los ODS.

A la luz de este caso es preciso plantear la idea de que quizás en otros lugares del planeta la solución para la conservación del medio ambiente y las especies es dejar que los lugareños que conocen esa tierra se ocupen de su cuidado. Este asunto concierne a numerosos grupos de personas. En Latinoamérica son frecuentes las disputas a causa de los abusos de los entes políticos en contra de los pueblos indígenas, que de igual forma acuden a los tribunales en busca de protección de sus derechos (poner ejemplos). Es entonces probable que la imposición de un modelo capitalista sin fuertes consideraciones sociales sea contraproducente en cuanto a la consecución del desarrollo, considerado este como aquello que eleva el nivel de vida de las personas. Los nuevos pasos a seguir ahora deben encontrar su fundamento en una concepción más amplia de desarrollo, teniendo en cuenta la diversidad de estilos de vida en el mundo, y viendo en la disposición de los pueblos indígenas de vivir y proteger los bosques una oportunidad que garantiza la conservación de los mismos.

Los emigrantes del Triángulo Norte centroamericano miran a EEUU; los de Nicaragua, a Costa Rica

Mientras los emigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras siguen intentando llegar a Estados Unidos, los de Nicaragua han preferido en los últimos años viajar a Costa Rica. Las restricciones puestas en marcha por la Administración Trump y el deterioro de la bonanza económica costarricense están reduciendo los flujos, pero esa divisoria migratoria en Centroamérica de momento se mantiene.

▲Paso fronterizo entre México y Belice [Marrovi/CC]

ARTÍCULO / Celia Olivar Gil

Cuando se compara el grado de desarrollo de los países de Centroamérica, se entienden bien los distintos flujos humanos que operan en la región. Estados Unidos es el gran imán migratorio, pero también Costa Rica es en cierta medida un polo de atracción, evidentemente en menor grado. Así, los cinco países centroamericanos con mayor tasa de pobreza –Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice– reparten su orientación migratoria: los cuatro primeros mantienen importantes flujos hacia EEUU, mientras que en los últimos años Nicaragua ha optado más por Costa Rica, dada su cercanía.

Migración del Triángulo Norte a EEUU

Cerca de 500.000 personas intentan cada año por la frontera Sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La mayoría proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras, la región centroamericana conocida como Triángulo Norte y que es, hoy por hoy, una de las más violentas del mundo. Las razones que llevan a ese elevado número de ciudadanos del Triángulo Norte a emigrar, muchos de forma ilegal, son varias:

Por una parte, hay razones que podrían calificarse de estructurales: la porosidad del trazado fronterizo, la complejidad y los costes elevados de los procesos de regularización para la migración, la falta de compromiso de los empleadores para regularizar a los trabajadores inmigrantes y la capacidad insuficiente de los gobiernos para establecer leyes migratorias.

También hay claras razones económicas: Guatemala, Honduras y El Salvador tienen una alta tasa de pobreza, situada en el 67,7%, el 74,3% y el 41,6%, respectivamente, de sus habitantes. Las dificultades de ingresos presupuestarios y pronunciada desigualdad social suponen una presentación deficiente de servicios públicos, como educación y sanidad, a gran parte de la población.

La razón de mayor peso es quizá la falta de seguridad. Muchos de los que salen de esos tres países alegan la inseguridad y la violencia como el principal motivo de su marcha. Y es que el nivel de violencia criminal en el Triángulo Norte alcanza niveles semejantes a los de un conflicto armado. En El Salvador se registraron en 2015 un total de 6.650 homicidios intencionados; en Honduras, 8.035, y en Guatemala, 4.778.

Todos esos motivos empujan a guatemaltecos, salvadoreños y hondureños a emigrar a Estados Unidos, que en su viaje hacia el norte usan tres rutas principales para cruzar México: la que atraviesa en diagonal el país hasta llegar al área de Tijuana, la que avanza por el centro de México hasta Ciudad Juárez y la que busca entrar en EEUU por el valle del Río Bravo. A lo largo de esas rutas, los migrantes deben hacer frente a muchos riesgos, como el de ser víctima de organizaciones criminales y sufrir todo tipo de abusos (secuestro, tortura, violación, robo, extorsión...), algo que no solo puede causar lesiones físicas y traumas inmediatos, sino que también puede dejar graves secuelas a largo plazo.

Pese a todas estas dificultades, los ciudadanos del Triángulo norte siguen eligiendo los Estados Unidos como destino de su migración. Esto es debido principalmente a la atracción que supone el potencial económico de un país como EEUU, en situación de pleno empleo; a su relativa proximidad geográfica (es posible llegar por tierra atravesando solo uno o dos países), y a las relaciones humanas creadas desde la década de 1980, cuando EEUU comenzó a ser meta de quienes huían de las guerras civiles de una Centroamérica inestable políticamente y con dificultades económicas, lo que creó una tradición migratoria, consolidada por las conexiones familiares y la protección a los recién llegados ofrecida por los connacionales ya establecidos. Esto hizo que durante esta época la población centroamericana en EEUU se triplicase. En la actualidad el 82,9% de los inmigrantes centroamericanos en EEUU.

|

El 'parteaguas' migratorio americano [con autorización de ABC] |

Migración de Nicaragua a Costa Rica

Si la emigración del norte de Centroamérica se ha dirigido hacia Estados Unidos, la del sur de Centroamérica ha contado con más destinos. Si los hondureños han mirado al norte, en los últimos años sus vecinos nicaragüenses se han fijado algo más en el sur. El río Coco, que divide Honduras y Nicaragua, ha venido a ser una suerte de 'parteaguas' migratorio.

Ciertamente hay más nicaragüenses residentes oficialmente en EEUU (más de 400.000) que en Costa Rica (cerca de 300.000), pero en los últimos años el número de nuevos residentes ha aumentado más en territorio costarricense. En el último decenio, de acuerdo con un informe de la OEA (páginas 159 y 188), EEUU ha concedido el permiso de residencia permanente a una media de 3.500 nicaragüenses cada año, mientras que Costa Rica ha otorgado unos 5.000 de media, llegando al récord de 14.779 en 2013. Además, el peso proporcional de la migración nicaragüense en Costa Rica, un país de 4,9 millones de habitantes, es grande: en 2016, unos 440.000 nicaragüenses entraron en el vecino país, y se registraron otras tantas salidas, lo que indica una importante movilidad transfronteriza y sugiere que muchos trabajadores regresan temporalmente a Nicaragua para burlar los requisitos de extranjería.

Costa Rica es vista en ciertos aspectos en Latinoamérica como Suiza en Europa, es decir, como un país institucionalmente sólido, políticamente estable y económicamente favorable. Eso hace que la emigración de costarricenses no sea extrema y que en cambio lleguen personas de otros lugares, de forma que Costa Rica es el país con mayor migración neta de Latinoamérica, con un 9% de población de Costa Rica de origen extranjero.

Desde su independencia en la década de 1820, Costa Rica se ha mantenido como uno de los países centroamericanos con menor cantidad de conflictos graves. Por ello fue durante las décadas de 1970 y 1980 el refugio de muchos nicaragüenses que huían de la dictadura de los Somoza y de la revolución sandinista. Ahora, sin embargo, no emigran por razones de seguridad, pues Nicaragua es uno de los países menos violentos de Latinoamérica, incluso por debajo de las cifras de Costa Rica. Este flujo migratorio se debe a razones económicas: el mayor desarrollo de Costa Rica queda reflejado en la tasa de pobreza, que es del 18.6%, frente a la del 58.3% de Nicaragua; de hecho, Nicaragua es el país más pobre de América después de Haití.

Así mismo, los nicaragüenses tienen especial preferencia para elegir Costa Rica como lugar de destino por la cercanía geográfica, que les permite moverse con frecuencia entre los dos países y mantener hasta cierto punto la convivencia familiar; la utilización del mismo idioma, y otras similitudes culturales.

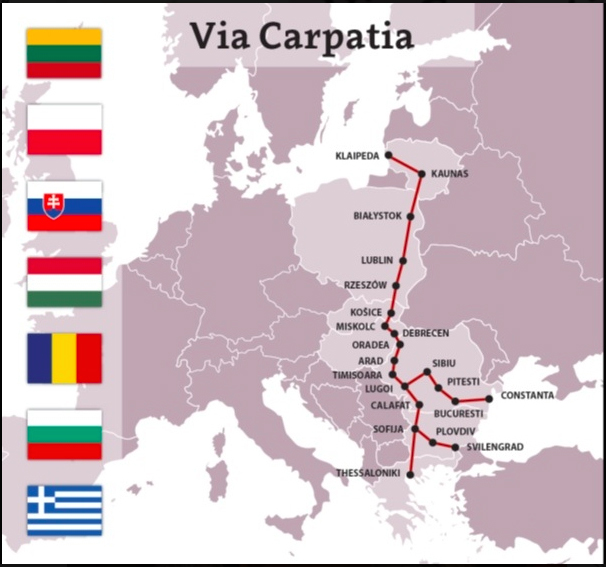

Una nueva autopista norte-sur en el confín oriental de la UE aspira a ser la puerta de entrada en Europa para las mercancías de China

Siete países europeos se han unido para el proyecto Via Carpatia, una autopista que irá desde Lituania hasta Rumanía y Grecia, aumentando la interrelación de la región oriental de la UE. Sus promotores prevén que esa infraestructura se integre en la nueva Ruta de la Seda, como puerta de Europa para las mercancías que lleguen desde China y el resto de Asia.

▲Tramo de autopista de Polonia que será parte del proyecto Via Carpatia [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie]

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena

Via Carpatia es una ruta europea; en realidad se trata de un ambicioso proyecto de autopista interestatal que unirá el mar Báltico y el mar Negro. El recorrido comenzará en Lituania, en la ciudad de Kaunas; luego continúa por Polonia, siguiendo la ruta Bialystok-Lublin-Rzeszów; entrará después en Eslovaquia para cubrir el tramo Presov-Kosz, y en Hungría discurrirá por Miskolc-Debrecen.

En el territorio de Rumanía, la ruta se dividirá en dos direcciones, una hacia el puerto de Constanza, en la ruta Oradea-Arad-Timisoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Pitesti-Bucarest-Constanza y otra que penetrará en Bulgaria a través del futuro puente sobre el Danubio en Calafat-Vidin y que tendrá la posibilidad de extender el proyecto hasta Grecia, en el Mediterráneo, en el límite a sur de la Unión Europea.

El proyecto Via Carpatia fue aprobado en 2006, cuando los ministros de transportes de Polonia, Lituania, Eslovaquia y Hungría firmaron una declaración conjunta para ampliar la red transeuropea de transporte creando una ruta para conectar esos cuatro estados a lo largo de un eje norte-sur. En 2010, al proyecto se unieron además Rumanía, Bulgaria y Grecia para extender la nueva vía a través de sus respectivos territorios.

Andrzej Adamczyk ministro de Fomento de Polonia, afirmó en mayo de 2017 que el trazado total de dicha infraestructura en Polonia, que comprende 600 kilómetros, estará terminado en 2025. Según declaró, Vía Carpatia “permitirá desarrollar al máximo el potencial de las provincias que atraviesa, proporcionando un impulso para las regiones más pobres del este de Polonia y de las economías de la zona”.

El propósito del proyecto es fomentar el desarrollo económico de la región, dando facilidades para el auge de la pequeña y mediana empresa y la creación de parques tecnológicos, lo que deberá contribuir a la creación de empleo y potenciar la investigación y la innovación.

Actualmente esta iniciativa refuerza otras políticas que también tienen como objetivo el desarrollo de infraestructuras en Europa del Este, como es la Iniciativa de los 3 Mares. Pero además abre las puertas a otros proyectos más ambiciosos, como el 16+1 y la nueva Ruta de la Seda, ambos lanzados por la República Popular China.

Conexión con China

El mecanismo 16+1 es una iniciativa de China destinada a intensificar y ampliar la cooperación con 11 Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental (ECO) y 5 países balcánicos (Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia) en materia de inversiones, transporte, finanzas, ciencia, educación y cultura. En el marco de la iniciativa, China ha definido tres posibles áreas prioritarias para la cooperación económica: infraestructura, altas tecnologías y tecnologías verdes.

La Declaración de Riga, un documento emitido en noviembre de 2017 en la cumbre China-ECO, fija la hoja de ruta para esa cooperación. En la capital letona, el primer ministro chino, Li Keqiang, y los líderes de los países de Europa Central y Oriental acordaron mejorar la cooperación práctica e incrementar los intercambios personales. En concreto, los líderes reafirmaron su deseo de alcanzar una conectividad efectiva entre los puertos enclavados en el Adriático, el Báltico y el Mar Negro, mediante carreteras y el uso de las vías navegables interiores.

"La cooperación portuaria Adriático-Báltico-Mar Negro será un nuevo motor para la cooperación China-ECO", afirmó el investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China Liu Zoukiu, quién añadió que la combinación del equipamiento chino, la tecnología europea y los mercados de ECO será un gran modelo para la cooperación entre el país asiático y estas 16 naciones.