Breadcrumb

Blogs

▲ Protest in London in October 2018 after the disappearance of Jamal Khashoggi [John Lubbock, Wikimedia Commons]

ANALYSIS / Naomi Moreno Cosgrove

October 2nd last year was the last time Jamal Khashoggi—a well-known journalist and critic of the Saudi government—was seen alive. The Saudi writer, United States resident and Washington Post columnist, had entered the Saudi consulate in the Turkish city of Istanbul with the aim of obtaining documentation that would certify he had divorced his previous wife, so he could remarry; but never left.

After weeks of divulging bits of information, the Turkish president, Recep Tayyip Erdogan, laid out his first detailed account of the killing of the dissident journalist inside the Saudi Consulate. Eighteen days after Khashoggi disappeared, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) acknowledged that the 59-year-old writer had died after his disappearance, revealing in their investigation findings that Jamal Khashoggi died after an apparent “fist-fight” inside the Saudi consulate in Istanbul; but findings were not reliable. Resultantly, the acknowledgement by the KSA of the killing in its own consulate seemed to pose more questions than answers.

Eventually, after weeks of repeated denials that it had anything to do with his disappearance, the contradictory scenes, which were the latest twists in the “fast-moving saga”, forced the kingdom to eventually acknowledge that indeed it was Saudi officials who were behind the gruesome murder thus damaging the image of the kingdom and its 33-year-old crown prince Mohammed bin Salman (MBS). What had happened was that the culmination of these events, including more than a dozen Saudi officials who reportedly flew into Istanbul and entered the consulate just before Khashoggi was there, left many sceptics wondering how it was possible for MBS to not know. Hence, the world now casts doubt on the KSA’s explanation over Khashoggi’s death, especially when it comes to the shifting explanations and MBS’ role in the conspiracy.

As follows, the aim of this study is to examine the backlash Saudi Arabia’s alleged guilt has caused, in particular, regarding European state-of-affairs towards the Middle East country. To that end, I will analyse various actions taken by European countries which have engaged in the matter and the different modus operandi these have carried out in order to reject a bloodshed in which arms selling to the kingdom has become the key issue.

Since Khashoggi went missing and while Turkey promised it would expose the “naked truth” about what happened in the Saudi consulate, Western countries had been putting pressure on the KSA for it to provide facts about its ambiguous account on the journalist’s death. In a joint statement released on Sunday 21st October 2018, the United Kingdom, France and Germany said: “There remains an urgent need for clarification of exactly what happened on 2nd October – beyond the hypotheses that have been raised so far in the Saudi investigation, which need to be backed by facts to be considered credible.” What happened after the kingdom eventually revealed the truth behind the murder, was a rather different backlash. In fact, regarding post-truth reactions amongst European countries, rather divergent responses have occurred.

Terminating arms selling exports to the KSA had already been carried out by a number of countries since the kingdom launched airstrikes on Yemen in 2015; a conflict that has driven much of Yemen’s population to be victims of an atrocious famine. The truth is that arms acquisition is crucial for the KSA, one of the world’s biggest weapons importers which is heading a military coalition in order to fight a proxy war in which tens of thousands of people have died, causing a major humanitarian catastrophe. In this context, calls for more constraints have been growing particularly in Europe since the killing of the dissident journalist. These countries, which now demand transparent clarifications in contrast to the opacity in the kingdom’s already-given explanations, are threatening the KSA with suspending military supply to the kingdom.

COUNTRIES THAT HAVE CEASED ARMS SELLING

Germany

Probably one of the best examples with regards to the ceasing of arms selling—after not been pleased with Saudi state of affairs—is Germany. Following the acknowledgement of what happened to Khashoggi, German Chancellor Angela Merkel declared in a statement that she condemned his death with total sharpness, thus calling for transparency in the context of the situation, and stating that her government halted previously approved arms exports thus leaving open what would happen with those already authorised contracts, and that it wouldn’t approve any new weapons exports to the KSA: “I agree with all those who say that the, albeit already limited, arms export can’t take place in the current circumstances,” she said at a news conference.

So far this year, the KSA was the second largest customer in the German defence industry just after Algeria, as until September last year, the German federal government allocated export licenses of arms exports to the kingdom worth 416.4 million euros. Respectively, according to German Foreign Affair Minister, Heiko Maas, Germany was the fourth largest exporter of weapons to the KSA.

This is not the first time the German government has made such a vow. A clause exists in the coalition agreement signed by Germany’s governing parties earlier in 2018 which stated that no weapons exports may be approved to any country “directly” involved in the Yemeni conflict in response to the kingdom’s countless airstrikes carried out against Iranian-backed Houthi rebels in the area for several years. Yet, what is clear is that after Khashoggi’s murder, the coalition’s agreement has been exacerbated. Adding to this military sanction Germany went even further and proposed explicit sanctions to the Saudi authorities who were directly linked to the killing. As follows, by stating that “there are more questions unanswered than answered,” Maas declared that Germany has issued the ban for entering Europe’s border-free Schengen zone—in close coordination with France and Britain—against the 18 Saudi nationals who are “allegedly connected to this crime.”

Following the decision, Germany has thus become the first major US ally to challenge future arms sales in the light of Khashoggi’s case and there is thus a high likelihood that this deal suspension puts pressure on other exporters to carry out the same approach in the light of Germany’s Economy Minister, Peter Altmaier’s, call on other European Union members to take similar action, arguing that “Germany acting alone would limit the message to Riyadh.”

Norway

Following the line of the latter claim, on November 9th last year, Norway became the first country to back Germany’s decision when it announced it would freeze new licenses for arms exports to the KSA. Resultantly, in her statement, Norwegian Minister of Foreign Affairs, Ine Eriksen Søreide, declared that the government had decided that in the present situation they will not give new licenses for the export of defence material or multipurpose good for military use to Saudi Arabia. According to the Søreide, this decision was taken after “a broad assessment of recent developments in Saudi Arabia and the unclear situation in Yemen.” Although Norwegian ministry spokesman declined to say whether the decision was partly motivated by the murder of the Saudi journalist, not surprisingly, Norway’s announcement came a week after its foreign minister called the Saudi ambassador to Oslo with the aim of condemning Khashoggi’s assassination. As a result, the latter seems to imply Norway’s motivations were a mix of both; the Yemeni conflict and Khashoggi’s death.

Denmark and Finland

By following a similar decision made by neighbouring Germany and Norway—despite the fact that US President Trump backed MBS, although the Central Intelligence Agency (CIA) had assessed that the crown prince was responsible for the order of the killing—Denmark and Finland both announced that they would also stop exporting arms to the KSA.

Emphasising on the fact that they were “now in a new situation”—after the continued deterioration of the already terrible situation in Yemen and the killing of the Saudi journalist—Danish Foreign Minister, Anders Samuelsen, stated that Denmark would proceed to cease military exports to the KSA remarking that Denmark already had very restrictive practices in this area and hoped that this decision would be able to create a “further momentum and get more European Union (EU) countries involved in the conquest to support tight implementation of the Union’s regulatory framework in this area.”

Although this ban is still less expansive compared to German measures—which include the cancelation of deals that had already been approved—Denmark’s cease of goods’ exports will likely crumble the kingdom’s strategy, especially when it comes to technology. Danish exports to the KSA, which were mainly used for both military and civilian purposes, are chiefly from BAE Systems Applied Intelligence, a subsidiary of the United Kingdom’s BAE Systems, which sold technology that allowed Intellectual Property surveillance and data analysis for use in national security and investigation of serious crimes. The suspension thus includes some dual-use technologies, a reference to materials that were purposely thought to have military applications in favour of the KSA.

On the same day Denmark carried out its decision, Finland announced they were also determined to halt arms export to Saudi Arabia. Yet, in contrast to Norway’s approach, Finnish Prime Minister, Juha Sipilä, held that, of course, the situation in Yemen lead to the decision, but that Khashoggi’s killing was “entirely behind the overall rationale”.

Finnish arms exports to the KSA accounted for 5.3 million euros in 2017. Nevertheless, by describing the situation in Yemen as “catastrophic”, Sipilä declared that any existing licenses (in the region) are old, and in these circumstances, Finland would refuse to be able to grant updated ones. Although, unlike Germany, Helsinki’s decision does not revoke existing arms licenses to the kingdom, the Nordic country has emphasized the fact that it aims to comply with the EU’s arms export criteria, which takes particular account of human rights and the protection of regional peace, security and stability, thus casting doubt on the other European neighbours which, through a sense of incoherence, have not attained to these values.

European Parliament

Speaking in supranational terms, the European Parliament agreed with the latter countries and summoned EU members to freeze arms sales to the kingdom in the conquest of putting pressure on member states to emulate the Germany’s decision.

By claiming that arms exports to Saudi Arabia were breaching international humanitarian law in Yemen, the European Parliament called for sanctions on those countries that refuse to respect EU rules on weapons sales. In fact, the latest attempt in a string of actions compelling EU foreign policy chief Federica Mogherini to dictate an embargo against the KSA, including a letter signed by MEPs from several parties.

Rapporteur for a European Parliament report on EU arms exports, Bodil Valero said: "European weapons are contributing to human rights abuses and forced migration, which are completely at odds with the EU's common values." As a matter of fact, two successful European Parliament resolutions have hitherto been admitted, but its advocates predicted that some member states especially those who share close trading ties with the kingdom are deep-seated, may be less likely to cooperate. Fact that has eventually occurred.

COUNTRIES THAT HAVE NOT CEASED ARMS SELLING

France

In contrast to the previously mentioned countries, other European states such as France, UK and Spain, have approached the issue differently and have signalled that they will continue “business as usual”.

Both France and the KSA have been sharing close diplomatic and commercial relations ranging from finance to weapons. Up to now, France relished the KSA, which is a bastion against Iranian significance in the Middle East region. Nevertheless, regarding the recent circumstances, Paris now faces a daunting challenge.

Just like other countries, France Foreign Minister, Jean-Yves Le Drian, announced France condemned the killing “in the strongest terms” and demanded an exhaustive investigation. "The confirmation of Mr. Jamal Khashoggi's death is a first step toward the establishment of the truth. However, many questions remain unanswered," he added. Following this line, France backed Germany when sanctioning the 18 Saudi citizens thus mulling a joint ban from the wider visa-free Schengen zone. Nevertheless, while German minister Altmeier summoned other European countries to stop selling arms to Riyadh—until the Saudi authorities gave the true explanation on Khashoggi’s death—, France refused to report whether it would suspend arms exports to the KSA. “We want Saudi Arabia to reveal all the truth with full clarity and then we will see what we can do,” he told in a news conference.

In this context, Amnesty International France has become one of Paris’ biggest burdens. The organization has been putting pressure on the French government for it to freeze arms sales to the realm. Hence, by acknowledging France is one of the five biggest arms exporters to Riyadh—similar to the Unites States and Britain—Amnesty International France is becoming aware France’s withdrawal from the arms sales deals is crucial in order to look at the Yemeni conflict in the lens of human rights rather than from a non-humanitarian-geopolitical perspective. Meanwhile, France tries to justify its inaction. When ministry deputy spokesman Oliver Gauvin was asked whether Paris would mirror Berlin’s actions, he emphasized the fact that France’s arms sales control policy was meticulous and based on case-by-case analysis by an inter-ministerial committee. According to French Defence Minister Florence Parly, France exported 11 billion euros worth of arms to the kingdom from 2008 to 2017, fact that boosted French jobs. In 2017 alone, licenses conceivably worth 14.7 billion euros were authorized. Moreover, she went on stating that those arms exports take into consideration numerous criteria among which is the nature of exported materials, the respect of human rights, and the preservation of peace and regional security. "More and more, our industrial and defence sectors need these arms exports. And so, we cannot ignore the impact that all of this has on our defence industry and our jobs," she added. As a result, despite President Emmanuel Macron has publicly sought to devalue the significance relations with the KSA have, minister Parly, seemed to suggest the complete opposite.

Anonymously, a government minister held it was central that MBS retained his position. “The challenge is not to lose MBS, even if he is not a choir boy. A loss of influence in the region would cost us much more than the lack of arms sales”. Notwithstanding France’s ambiguity, Paris’ inconclusive attitude is indicating France’s clout in the region is facing a vulnerable phase. As president Macron told MBS at a side-line G20 summit conversation in December last year, he is worried. Although the context of this chat remains unclear, many believe Macron’s intentions were to persuade MBS to be more transparent as a means to not worsen the kingdom’s reputation and thus to, potentially, dismantle France´s bad image.

United Kingdom

As it was previously mentioned, the United Kingdom took part in the joint statement carried out also by France and Germany through its foreign ministers which claimed there was a need for further explanations regarding Khashoggi’s killing. Yet, although Britain’s Foreign Office said it was considering its “next steps” following the KSA’s admission over Khashoggi’s killing, UK seems to be taking a rather similar approach to France—but not Germany—regarding the situation.

In 2017, the UK was the sixth-biggest arms dealer in the world, and the second-largest exporter of arms to the KSA, behind the US. This is held to be a reflection of a large spear in sales last year. After the KSA intervened in the civil war in Yemen in early 2015, the UK approved more than 3.5billion euros in military sales to the kingdom between April 2015 and September 2016.

As a result, Theresa May has been under pressure for years to interrupt arms sales to the KSA specially after human rights advocates claimed the UK was contributing to alleged violations of international humanitarian law by the Saudi-led coalition in Yemen. Adding to this, in 2016, a leaked parliamentary committee report suggested that it was likely that British weapons had been used by the Saudi-led coalition to violate international law, and that manufactured aircraft by BAE Systems, have been used in combat missions in Yemen.

Lately, in the context of Khashoggi’s death things have aggravated and the UK is now facing a great amount of pressure, mainly embodied by UK’s main opposition Labour party which calls for a complete cease in its arms exports to the KSA. In addition, in terms of a more international strain, the European Union has also got to have a say in the matter. Philippe Lamberts, the Belgian leader of the Green grouping of parties, said that Brexit should not be an excuse for the UK to abdicate on its moral responsibilities and that Theresa May had to prove that she was keen on standing up to the kind of atrocious behaviour shown by the killing of Khashoggi and hence freeze arms sales to Saudi Arabia immediately.

Nonetheless, in response and laying emphasis on the importance the upholding relation with UK’s key ally in the Middle East has, London has often been declining calls to end arms exports to the KSA. Foreign Secretary Jeremy Hunt defended there will be “consequences to the relationship with Saudi Arabia” after the killing of Khashoggi, but he has also pointed out that the UK has an important strategic relationship with Riyadh which needs to be preserved. As a matter of fact, according to some experts, UK’s impending exit from the EU has played a key role. The Campaign Against Arms Trade (CAAT) claims Theresa May’s pursuit for post-Brexit trade deals has seen an unwelcome focus on selling arms to some of the world's most repressive regimes. Nevertheless, by thus tackling the situation in a similar way to France, the UK justifies its actions by saying that it has one of the most meticulous permitting procedures in the world by remarking that its deals comprehend safeguards that counter improper uses.

Spain

After Saudi Arabia’s gave its version for Khashoggi’s killing, the Spanish government said it was “dismayed” and echoed Antonio Guterres’ call for a thorough and transparent investigation to bring justice to all of those responsible for the killing. Yet, despite the clamour that arose after the murder of the columnist, just like France and the UK, Spain’s Prime Minister, Pedro Sánchez, defended arms exporting to the KSA by claiming it was in Spain’s interest to keep selling military tools to Riyadh. Sanchez held he stood in favour of Spain’s interests, namely jobs in strategic sectors that have been badly affected by “the drama that is unemployment". Thusly, proclaiming Spain’s unwillingness to freeze arms exports to the kingdom. In addition, even before Khashoggi’s killing, Sanchez's government was subject to many critics after having decided to proceed with the exporting of 400 laser-guided bombs to Saudi Arabia, despite worries that they could harm civilians in Yemen. Notwithstanding this, Sánchez justified Spain’s decision in that good ties with the Gulf state, a key commercial partner for Spain, needed to be kept.

As a matter of fact, Spain’s state-owned shipbuilder Navantia, in which 5,500 employees work, signed a deal in July last year which accounted for 1.8 billion euros that supplied the Gulf country with five navy ships. This shipbuilder is situated in the southern region of Andalusia, a socialist bulwark which accounts for Spain's highest unemployment estimates and which has recently held regional elections. Hence, it was of the socialist president’s interest to keep these constituencies pleased and the means to this was, of course, not interrupting arms deals with the KSA.

As a consequence, Spain has recently been ignoring the pressures that have arose from MEP’s and from Sanchez’s minorities in government—Catalan separatist parties and far-left party Podemos— which demand a cease in arms exporting. For the time being, Spain will continue business with the KSA as usual.

CONCLUSION

All things considered, while Saudi Arabia insists that MBS was not aware of the gruesome murder and is distracting the international attention towards more positive headlines—such as the appointment of the first female ambassador to the US—in order to clear the KSA’s image in the context of Khashoggi’s murder, several European countries have taken actions against the kingdom’s interests. Yet, the way each country has approached the matter has led to the rise of two separate blocks which are at discordance within Europe itself. Whereas some European leaders have shown a united front in casting blame on the Saudi government, others seem to express geopolitical interests are more important.

During the time Germany, Norway, Denmark and Finland are being celebrated by human rights advocates for following through on their threat to halt sales to the kingdom, bigger arms exporters—like those that have been analysed—have pointed out that the latter nations have far less to lose than they do. Nonetheless, inevitably, the ceasing carried out by the northern European countries which are rather small arms exporters in comparison to bigger players such as the UK and France, is likely to have exacerbated concerns within the European arms industry of a growing anti-Saudi consensus in the European Union or even beyond.

What is clear is that due to the impact Saudi Arabia’s state of affairs have caused, governments and even companies worldwide are coming under pressure to abandon their ties to the oil-rich, but at the same time, human-rights-violating Saudi Arabian leadership. Resultantly, in Europe, countries are taking part in two divergent blocks that are namely led by two of the EU’s most compelling members: France and Germany. These two sides are of rather distant opinions regarding the matter, fact that does not seem to be contributing in terms of the so-much-needed European Union integration.

ESSAY / Marina Díaz Escudero

Since 2015, Europe has been dealing with an unprecedented scale of migration from different parts of the world, mainly from MENA (Middle East and North Africa). People flee their countries due to war, bad living conditions or a lack of opportunities for wellbeing.

Although Europe characterises itself for its solidarity, liberty, values and respect for other countries and cultures, such a large flow of inmigration seriously tests the European project. For instance, the Schengen system of passport-free travel could collapse as fearful countries enhance their border controls, to the disadvantage of European citizens. “The Schengen system is being more and more questioned and most opinion polls highlight the correlation between the fear of inmigration and the distrust of the citizens of the member states towards European institutions.”1 The migration crisis is also considered a “threat for the European project’s constitutional stability and for its fundamental values” (Spijkerboer, 2016). 1

Divisions between northern and southern EU countries, and between them and the Visegrad countries have clearly intensified due to this problem, specially after the approval, in 2015, of some quotas of relocation of refugees that were critisised and voted against by Hungary, the Czech Republic and Slovakia. Due to this lack of consensus but also due to the delay of other EU countries in complying with the quotas, a treaty was signed between the EU and Turkey in March 2016 so that most refugees arriving to Europe through Greece would be inmediately returned to Turkey2.

Understandably, EU countries are mostly concerned with the prevention of illegal inmigration and with border-control policies, as well as with the need of reaching an agreement for an egalitarian distribution of arriving migrants, most of them being asylym seekers and refugees. Nevertheless, this will probably not be enough to satisfy both the European citizens and the migrants: root causes of migration may need to be solved as soon as possible to prevent people from fleeing their homes. This gives the EU food for thought: addressing the migration problem without focusing on the prevention of migration in the countries of origin may not be a lasting, long-term solution. “The instability, insecurity, terrorism, poverty, famine and climate change besetting large parts of Africa and the Middle East are the root causes of migration, but the European Union (EU) governments have come around to this too late, engaging essentially in damage-limitation exercises at our borders.”3

According to World Bank data, in 2017 over 8 million migrants came from “the Arab world” and from these, 6 million fleed the Syrian Arab Republic4. The war in Syria, originally between Bashar al Assad’s regime and the rebel opposition, and currently a proxy war involving various international actors, turns the country into one of the greatest sources of migrants. The fact that over a million of them live in Lebanon (currently accounting for a 30% of the population) , a country who didn’t sign the 1951 Refugee Convention and who has been trying to deport the migrants for years now, is worrying. Due to the “fuelling tensions between Lebanese host communities and the Syrian refugees” the Lebanese government has taken some more restrictive measures towards migrants, such as the banning of the construction of formal refugee camps. This for sure puts additional pressure on the EU5.

In order to comprehend the European Union’s vision and strategy on Syria, and whether the institution and its members are willing to fight the root causes of its situation, one must consider the words of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, in her discourse at the Conference of Brussels in April 2018:

“[In this conference] we had representatives of over 85 countries and international organizations, international and Syrian civil society. […] We identified common ground on at least 2 or 3 issues: one is that there is no military solution to the war in Syria and that there is a need that everyone recognizes to relaunch the political process. The second element on which I have not found any divergent view is the key role of the United Nations in leading this political process. This is extremely important for us, the European Union, because we have always consistently identified in the UN and in Staffa de Mistura the only legitimate leadership to ensure that the political process represents all Syrians in intra-Syrian talks and happens along the lines of the United Nations Security Council resolutions already adopted. The third element is the need to support Syrians inside Syria and in the neighbouring countries, with humanitarian aid, financial support but also to support hosting communities, in particular neighbouring countries”.6

The Vice-President of the European Comission basically makes three clear statements: the European institution will by no means intervene militarily in Syria, neither will it take the initiative to start a political process or peaceful negotiation in the country (it will only support the UN-led process), but it will clearly invest economically both in the country and in its citizens to improve their conditions.

Defence of the UN-led political process

Once a solely-European military intervention has been discarded (due to a lack of consensus among countries on a common defense policy and to the already effective existence of NATO in this regard), the EU considers its role in a political solution to the Syrian conflict, which would clearly reduce migration numbers.

According to the European Council in its conclusions on Syria of April 2018, “the momentum of the current situation should be used to reinvigorate the process to find a political resolution of the Syrian conflict […] A lasting peace in Syria is the ultimate objective of the EU”.7 The Council makes clear that it will not create a new EU-led political process but that it will support the UN’s: “…any sustainable solution to the conflict requires a genuine political transition in line with UNSCR 2254 and the 2012 Geneva Communique negotiated by the Syrian parties within the UN-led Geneva process.”

The UN currently takes part in two parallel processes: inter-Syrian conversations in Geneva and the Conversations in Astaná. The first looks for a dialogue solution to the conflict and participants are the Syrian government, a delegation from the opposition and the UN Special Envoy for Syria. Until now, 9 rounds of conversations have taken place, the last focused on the elaboration of a new constitution for the country. The second process is promoted by Russia, Iran and Turkey, guarantors of the peace process in Syria. Conversations started in 2017 with the aim of consolidating the cease-fire and preparing the way for a political solution to the war. The last round of conversations took place in Sochi this past July8.

But things aren’t as easy as they seem.

UN special envoy for Syria will soon be replaced by the Norwegian Geir Pedersen making future lines of action unpredictable for us. We know, however, what the starting point will be. In the ordinary UN session celebrated on the past 20th december, de Mistura stated that they had “almost completed the job of starting a constitutional commitee to write a constituional reform, as a contribution to the political process, but still have to go one more mile.”9

Such a commiteee would be composed of 150 persons, a third of which should be appointed by the Syrian regime, another third by the opposition and the last one by UN designated persons. This last point has been repeatedly opposed by Syria. The biggest problem at the moment is that the UN is not fully comfortable with the 50-name list proposed by Iran, Russia and Turkey9.

On the other hand, the strategy of the US, a very relevant actor in this process due to its position in the UN as a permanent member of the Security Council (with veto power on resolutions), has been unclear for a long time. US Special Envoy to Syria Joel Rayburn stated in November that the objectives of the US in Syria were three: the defeat of the Islamic State, the withdrawal of all Iranian-commanded forces and “a political settlement under the auspices of the UNSC Resolution 2254 and the political process supported by the UN in Geneva.”10

In other words, it seemed that unless the first two objectives were covered the US wouldn’t wholeheartedly compromise for a definitive political settlement in Syria and given US relevance, the UN would have it very difficult to advance the political process anytime soon. Most recently however, there was a turn of events: in December the US declared its intention of gradually withdrawing its troops from Syria. “We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump presidency.”11

Does this mean that the US is finally willing to head its efforts towards the third objective? US diplomat Rodney Hunter said: “the US is ready to impulse the political process, to isolate more the regime diplomatic and economically, we are willing to do it.” 9

Although a positive answer would facilitate discussions for peace and thus, EU involvement, a reduction of violence in the region (and therefore a reduction of migration to Europe) is not assured for two reasons: the US now leaves Turks with free hands to attack Kurdish militants and, although ISIS has lost 95% of its territory, “2,500 Isis fighters remain […] The group retains the capacity to do even more damage, especially if let off the hook now.” 11

Soft power: humanitarian aid and investment

Given the fact that the EU can not really influence the military and political/diplomatic decisions regarding the Syrian conflict, it has been focusing, since the beginning of the war in 2011, on delivering humanitarian aid and development support to the country and its nationals. The next phrase from the European External Action Service summarises very well the EU’s aims on this respect: “Our objective is to bring an end to the conflict and enable the Syrian people to live in peace in their own country.”12

Although bilateral, regional and technical assitance cooperation between the EU and the Syrian government came to an end due to the violent situation that was emerging in the country, the international organization directly supports the Syrian population and its neighbours13.

Through the European Neighbourhood Policy (ENP), the EU worked hand in hand with its neighbours to the East and South (including Syria) with the aim of fostering stabilization, security and prosperity and achieving cooperation in key areas like the “promotion of democracy, rule of law, respect for human rights and social cohesion.”14 After the cease of cooperation between the EU and the regime, support to the ENP countries is given through the European Neighbourhood Instrument (ENI), with a predicted budget of 15 billion dollars (2014-2020)15.

Under the financing og the ENI, the Commission approved in November a special measure “to help the Syrian population to cope with the effects of the crisis and prepare the grounds for a sustainable peace.”16 The main action has been entitled as “Preserving the prospects for peace and stability in Syria through an inclusive transition” and counts with a maximum contribution of EUR 31 million. According to the European Comission, if the Syrian situation turns into a “post-crisis state-building and reconstruction scenario,” special measures will be revised in order to suit the new needs of the population14.

The ENP is part of the EUGS or European Union Global Strategy (for the European Union’s Foreign and Security Policy) presented by Federica Mogherini to the EU Council in 2016, and whose main aim is to achieve an integrated approach and a “coherent perspective for EU’s external action.”15 As part of this broader strategy, the EU wishes to prevent fragile contexts from becoming serious humanitarian crises17.

Within this, another particular strategy for Syria was developed in 2015, the EU Strategy for Syria. Some of its most important objectives are “saving lives by addressing the humanitarian needs of the most vulnerable Syrians across the country,” “promoting democracy, human rights and freedom of speech by strengthening Syrian civil society organisations” and “support the resilience of the Syrian population and Syrian society.”18 The European Council, in its Conclusions on Syria of 2018, agreed that the objectives of the “European Union Strategy on Syria” remain valid.

Although all these initiatives are well-intentioned and show that the EU is not only concerned about the end of the war but also with how it will be done and its aftermath, history has proved that Western political intervention in the Middle East is far from optimum for the region. In the 1916 the Sykes-Picot agreement between France and the UK drew an artificial political line on the territory that would later trigger the Arab-Israeli conflict and promote present ISIS action. Later on, the US-leaded intervention in Iraq in 2003 (one of its objectives being the “liberation” of the Iraqi people) has caused an increase of Sunni-Shiite tension, the rise of Al-Qaeda and the strenghtening of Iran in the region.

The point here is that the EU might be interested in helping Syria and its citizens in ways that improve living conditions and welfare opportunities without messing up with the country’s cultural, social and political system. Imposing the notion of democracy in these states, knowing that they have a completely different historical and cultural background, might not be a feasible solution.

Thus, other types of EU initiatives like the New Partnership Framework (NPF, June 2016), focused on the role of economic development in fighting the root causes of migration, might be more effective in the long-term. “It will address all aspects of this migration crisis, from its root causes to the daily tragedies that occur in the Mediterranean. These ambitions […] illustrate EU's willingness to address specific migratory challenges, but also the long-term drivers of migration.”19

Through the NPF, the EU explains how private investment can be a very useful tool for promoting the economic growth and development of Syria, which would in turn improve the living conditions of its citizens making it less necessary to flee their homes in search of a better place to be. “Instead of letting irregular migrants risk their lives trying to reach European labour markets, European private and public resources should be mobilised for investment in third countries of origin. If deployed intelligently, leveraged use of the limited budget resources available will generate growth and employment opportunities in source as well as transit countries and regions […] This should adress the root causes of migration directly, given the high impact of those investments in terms of employment and inequality reduction.” This is what the EU calls innovative financing mechanisms.

This project is called the External Investment Plan and is being organized in three steps. First, the mobilization of scarce public resources in an attractive way to attract private investment. Then, helping local authorities and private companies to be known in the international investor community. Finally, the EU would try to improve the general business government by putting a solution to some corruption issues as well as some market distortions. “The EU, Member States, third countries, International Financial Institutions, European bilateral development institutions, as well as the private sector, should all contribute.” The EU hopes to collect, through this External Investment Fund, a total of 62 billion euros.

Long story short, European countries believe in the expansion of this type of innovative financing “in those fragile and post-conflict countries which are often important for migration flows but where the potential for direct private or public investment is currently limited.”

An interesting factor to take into account in this matter is who will be the most involved international actor in the project. Will it be the US, allowing us to compare the current situation with the 20th century Marshall Plan? (where investments in infrastructure and the spread of domestic management techniques was also a key element). Or could it be Russia? As the President of the Russian Chamber of Commerce stated in March 2018, “$200 billion to $500 billion will be needed for the reconstruction of the Syrian economy, and the first priority will, as President Bashar al-Assad has said, be given to Russian businesses.”20 What is clear is that investing in Syria will clearly give the investor country some important influence on the newly-recovered state.

Conclusions and forecast for the future

Since the beginning of the crisis in 2011, Syria has been one of the major sources of migration towards Europe. Although EU members currently need to discuss the prevention of illegal inmigration and the distribution of legally coming asylum seekers, some attention must also be given to the elimination of factors that activate migration in the country of origin.

While it is true that a definitive end to the war between the regime and the opposition would be the best and most inmediate solution for disproportionate fleeings from Syria, the EU doesn’t seem to be able to intervene more than it already does.

Not having an army of itself (and not seeming to want it in the near future) and being the “assistant” of the UN in the political and diplomatic resolution of the conflict, it can only apply its soft power tools and instruments to help to the country and its citizens.

Although humanitarian aid is essential and the EU is sparing no expense on it, the institution has come to realise that the real key to improving Syria’s situation and the wellbeing of its citizens may be investment and development. This investment could be “short-term”, in the sense that foreign countries directly invest in Syria and decide what the money will be used for (i.e reconstruction of buildings, construction of new infrastructure…) or “long-term”, in the sense that the main role of the EU is improving the country’s business governance to facilitate the attraction of private investors in the long-term.

Regarding the last option it is very important that “the receptor countries establish transparent policies, broad and effective that propiciate an appropiate atmosphere for investment, with the consequent formation of human resources and the establishment of an appropiate institutional climate.”21 Taking this into account, Syria will be a difficult challenge for the EU, as in order to achieve an appropiate institutional climate, a diplomatic solution to the conflict and a peaceful political transition will be required, as well as the collaboration of the future government in promoting political transparency.

All in all, the EU is clearly aware of the root causes of migration and is developing feasible strategies to counter them. The rate of progress is still slow and it may be due to the fact that, in order to effectively apply many of this soft power strategies (except for the humanitarian aid), the receptor country must be stable and ready to collaborate. In other words, EU investment and development plans will most probably bear fruit when the war is over, a peaceful political transition is on the move and the general atmosphere is favourable for economic growth and innovation.

Political stability in Syria could be achieved through two scenarios: the success of the UN-led process and the drafting of new constitution for the country; or the victory of one of the sides (most probably the Syrian regime) and its establishment in power. Meanwhile, the EU and its members will have three challenges: developping the forementioned long-term investment strategies in the view of a future peace (while mantaining already-functioning soft power initiatives), dealing with the refugee crisis at the European borders, and preserving the European project and unity by avoiding major disagreements on migration policy and an exacerbated fear of inmigration.

Moreover, one of the key issues that will need to be followed closely in the following months is the effect that the, maybe early, withdrawal of US troops can have on the region and on the power dynamic between the actors, together with the potential changes in US strategy with regards to the UN-led process.

References

-

CIDOB - «Inmigración y asilo: en el centro de la arena política». Anuario CIDOB de la Inmigración 2018. (2018). Retrieved from

-

López, E. (2018). Refugee crisis: The divergence between the European Union and the Visegrad Group/ GLOBAL AFFAIRS, UNAV. Retrieved from

-

Tajani, A. (2018). The migration crisis threatens to destroy the EU. We must not let it | Antonio Tajani. Retrieved from

-

Refugee population by country or territory of origin | Data. (2017). Retrieved from

-

Lebanon - European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - European Commission. (2019). Retrieved from

-

Photos and videos of the conference - Consilium. (2018). Retrieved from

-

Battu, V. (2018). Syria: Council adopts conclusions - Consilium. Retrieved from

-

Siria. Retrieved from

-

La ONU sigue atascada para una solución en Siria, mientras EE.UU. anuncia su retirada. (2018). Retrieved from

-

Elgeneidy, S. (2018). INTERVIEW: ‘We need a political settlement of the conflict’, US Special Envoy to Syria says - Region - World - Ahram Online. Retrieved from

-

Chulov, M. (2018). Has Isis been defeated in Syria, as Trump claims?. Retrieved from

-

Syria and the EU - EEAS - European External Action Service - European Commission. (2016). Retrieved from

-

Syria - European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations - European Commission. (2018). Retrieved from

-

European Neighbourhood Policy (ENP) - Commission européenne. (2016). Retrieved from

-

European Neighbourhood Policy - European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations - European Commission. (2018). Retrieved from

-

Comission implementing decision on the special measure in favour of the Syrian population for 2018. (2018). Retrieved from

-

EUGS at 1 - EU Global Strategy - European Commission. (2019). Retrieved from

-

Battu, V. (2017). Council adopts EU strategy on Syria - Consilium. Retrieved from

-

Communication on establishing a new Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration. (2016). Retrieved from

-

"Russian business first in line for spoils of Syrian war/Subscribe to read | Financial Times. Retrieved from

-

Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs. (2002). Retrieved from

Los bombarderos estratégicos seguirán importando en el equilibrio geopolítico como “armas de disuasión masiva”

La flota estadounidense de bombaderos B-52 va a recibir una serie de mejoras que impulsarán su vida en activo al menos hasta la década de 2050. Para entonces, el B-52 llevará volando cerca de 90 años, desde su despegue en la presidencia de Eisenhower. Esto le convertirá, de lejos, en el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

▲ Un B-52G cuando estaba en servicio [USAF]

ARTÍCULO / Jairo Císcar Ruiz

Puede que las palabras “bombardero estratégico” suenen a Guerra Fría, a Unión Soviética y a aviones espías, pero hoy es un concepto que está al orden del día a pesar de sonar muy lejano. Es cierto que la situación actual de la aviación estratégica se ve limitada por el Acuerdo de Praga de 2010 (START III), que restringe a 700 los vectores de lanzamiento de armas nucleares desplegados. Entre estos vectores se encuentran los bombarderos estratégicos, los ICBM (misiles intercontinentales) y los SLBM (lanzamiento submarino). A pesar de que actualmente tanto Rusia como EEUU han reducido notablemente el número de sus bombarderos (EEUU cuenta “solo” con 176), las armas estratégicas (y con ello, los bombarderos) van a seguir siendo una parte fundamental del equilibrio geopolítico en las relaciones internacionales.

Solo hay 3 países en el mundo que tengan en su arsenal bombarderos estratégicos, EEUU, Rusia y China (aunque el Xian H-6 chino se encuentra muy por debajo de sus homólogos rusos y estadounidenses), y esta escasez de aviones hace que sean tan preciados y supongan un elemento diferenciador en el campo de batalla. Pero no solo es en el campo de batalla donde estos aviones provocan un desequilibrio, sino que especialmente destacan en el ámbito de las relaciones internacionales como “armas de disuasión masiva”.

Un bombardero estratégico es un avión diseñado no para el campo de batalla directamente, sino para penetrar en el territorio enemigo y atacar tanto objetivos estratégicos (bases militares, cuarteles generales, búnkers...) como lugares críticos para el esfuerzo de guerra de un país. El hecho de que un país cuente en su flota de aeronaves con un avión así claramente supone un elemento disuasorio hacia posibles enemigos. Tanto Rusia como EEUU –especialmente este último país– son capaces de tener permanentemente en el aire a sus bombarderos (gracias a los repostajes en vuelo) cargados con hasta casi 32 toneladas de armamento, con una duración de vuelo solo restringida a la capacidad de aguante de la tripulación. En esta “diplomacia del miedo”, los bombarderos estratégicos seguirán siendo elementos destacados en el plano de la geoestrategia y el equilibrio de fuerzas a nivel mundial. EEUU es plenamente consciente de ello y por eso se está embarcando en una serie de ambiciosos planes para seguir gozando de superioridad aérea y geoestratégica. De estos planes, uno de los más nuevos y, quizás, más esperados es el anuncio de que los B-52 americanos seguirán volando hasta, al menos, 2050.

Aunque se presuponía que iba a ser así, la confirmación que dio la US Air Force no deja de ser menos sorprendente: la flota de B-52 en activo va a recibir una serie de mejoras que van a impulsar su vida en activo hasta, como mínimo, la década de 2050. No sería una noticia demasiado notable teniendo en cuenta que es habitual la aprobación de paquetes de mejora, ya sea de aviónica o de software para aumentar la vida útil de los aviones en servicio, pero la realidad es que último B-52 Stratofortress salió de la planta de ensamblaje de Boeing en Wichita (Kansas) en el año 1962. Es decir, que en 2050 la flota completa llevaría volando cerca de 90 años, lo que le haría ser, con gran diferencia, el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

Polivalencia, efecto disuasorio y menor coste operativo

¿Pero puede un avión que fue puesto en servicio a partir de 1955, con Eisenhower como presidente, plantar cara a los nuevos modelos de bombarderos, como el B-2 o el futuro B-21 Raider? ¿Es justificable el enorme desembolso que pretende realizar el Congreso de EEUU? Se calcula que solo en motores podría gastar 11.000 millones; para el ejercicio 2019 están aprobados casi 300 millones.

La respuesta es sí. Tanto por su polivalencia estratégica, como por su efecto disuasorio y su, comparativamente, escaso coste operativo, el B-52 se convierte en un aparato vital para EEUU.

Su polivalencia en combate ha sido largamente probada, desde su “debut” en la Guerra de Vietnam, donde fue protagonista de los bombardeos en alfombra (es capaz de lanzar más de 32 toneladas de explosivos). Conforme fue avanzando el tiempo demostró que no solo podía lanzar bombas, sino misiles de largo alcance como el AGM-158 JASSM o el antibuque Harpoon. Su gran capacidad armamentística le hace ser uno de los aviones insignia de ataque a larga distancia de EEUU. Así se ha atestiguado en la misión internacional contra el Daesh, en la que, hasta ser relevados por el B-1, los B-52 realizaron 1.850 misiones de combate, arrojando unas 12.000 bombas, algo que fue fundamental para la victoria sobre el Daesh en Mosul.

Precisamente hablando de larga distancia es donde el B-52 apabulla: sin repostaje, un B-52 puede volar más de 15.000 km, llegando a haber volado 20.000 km en situaciones extraordinarias. Esto ofrece una capacidad de ataque a nivel global, ya que en caso de repostar, solo impediría estar indefinidamente en vuelo la propia resistencia de la tripulación. Esta capacidad los hace ideales no solo para efectuar bombardeos desde bases alejadas del enemigo, sino para participar en tareas de búsqueda, pudiendo realizar entre dos aviones un “escaneo” de 364.000 km2 en una dos horas. Esto resulta vital para su uso por parte de la US Navy en misiones antisubmarinas o de detección de armadas enemigas.

Los mismos parámetros y ventajas se aplican al uso del B-52 como arma de disuasión “masiva”. Creado inicialmente para tener permanentemente una escuadra en vuelo armada con bombas nucleares, y así garantizar una respuesta inmediata ante cualquier agresión, actualmente los aviones destacados en Guam se utilizan como parte de la táctica estadounidense de libre paso por las aguas internacionales del Mar de China. También se han empleado como apoyo aéreo permanente en zonas de especial riesgo como el valle de Korengal, en Afganistán, o al principio de la propia guerra, en Tora Bora. Al tener un B-52 en espera, las tropas podían disponer en pocos momentos (y durante un largo tiempo) de un apoyo aéreo que, de otra manera, tardaría en llegar.

Otra ventaja incontestable de estos aparatos es su, relativo, bajo coste en proporción con los otros bombarderos de la flota estadounidense. Primero hay que aclarar que el coste por hora de vuelo no es solo cuenta el combustible utilizado, sino también el coste de mantenimiento, repuestos... Es cierto que a estos precios teóricos no se les añaden ni el coste de la munición (que puede ascender a decenas de millones) ni otras variables como el sueldo de pilotos, mecánicos, coste de seguro, costes de aparcamiento en hangares u otras variables que resultan clasificadas, pero sí que sirven para darnos una visión global de su coste operativo. Los B-52 cuestan al contribuyente estadounidense unos 70.000 dólares por hora. Puede parecer un precio extraordinariamente alto, pero su “hermano” el B-2 alcanza los 130.000 dólares la hora. A pesar de ser precios exorbitantes para un ejército como el español (los Eurofighter cuestan unos 15.000 dólares/hora), para el presupuesto de Defensa de EEUU no es significativo (Trump pretende llegar hasta los 680.000 millones de dólares en presupuesto).

|

Un B-52H después de ser reabastecido en vuelo por un KC-135 Stratotanker sobre Afganistán [USAF] |

Renovación de motores

Hemos visto que el B-52, ese Big Ugly Fat Fellow como lo apodan cariñosamente sus tripulaciones, puede seguir siendo un vector a tomar en cuenta en el aire durante los próximos años, pero la USAF no quiere que se convierta en un actor secundario, sino que siga siendo el actor principal. Para ello, ha creado el programa Commercial Engine Reengining Program (CERP) para sustituir los viejos motores originales. Los TF33 tienen ya más de 50 años, y en los últimos 20 años su coste se ha duplicado, debido a la falta de recambios (actualmente tienen que canibalizar las piezas de motores retirados) y a su ineficiente consumo. No hay que olvidar que tiene 8 motores, por lo que el consumo no es asunto baladí. Para sustituirlos, la USAF ha abierto un concurso que se debería fallar a partir de mediados de 2019. De momento, las especificaciones de la USAF pretenden, como mínimo, conseguir motores un 25% más eficientes y que tarden 5 veces más en necesitar una reparación, lo que supondría un ahorro a 30 años vista (hasta 2050) de cerca de 10.000 millones de dólares. Con un contrato muy jugoso (se habla del orden de 11.000 millones de dólares para sustituir los 650 motores de la flota de B-52), las grandes empresas de aviación militar han empezado a presentar sus propuestas, entre ellas Pratt&Whitney (con el PW815), General Electric (con el nuevo Passport Advanced Turbofan) y Rolls-Royce (con el Pearl o el BR735). Otras insignias de la industria aeronáutica están pendientes de presentar sus propuestas.

Pero no solo los motores se verán beneficiados de las mejoras y la inversión, sino que precisamente la compra de nuevos motores va a hacer necesario un cambio en la instrumentación de la cabina: de esta manera, también van a aprovechar la remodelación para cambiar los viejos indicadores analógicos y pantallas de rayos catódicos por las modernas pantallas multifuncionales que vemos en cualquier caza actualmente. El secretario asistente de la USAF para compras, William Roper, también ha comentado que se están considerando nuevos asientos eyectables.

Más allá de las especulaciones, es seguro que en el marco del Radar Modernization Program (RMP), se van a invertir 817 millones de dólares entre los ejercicios fiscales de 2019 y 2023 en la compra de nuevos sistemas de radar para sustituir los APQ-166, de los años 60. También se va a comprar nuevo software táctico de datos Link 16, ya que es el único avión de la USAF que no lo tiene incorporado y es vital para llevar acabo operaciones conjuntas, tanto dentro del propio ejército estadounidense como con ejércitos OTAN europeos.

En futuro, se adaptará el software y el propio avión para aumentar sus capacidades ofensivas, como ya se hizo con el programa IWBU, que aumentó su capacidad de carga en la bodega en un 67%. Uno de los objetivos principales de la remodelación de corte ofensivo es poder llevar como mínimo una GBU-43/b (o MOAB; Madre de todas las bombas; la bomba no nuclear más potente del mundo). Para ello se está diseñando un nuevo pilón alar que pueda soportar 9.000 kilos de peso. Ya de cara a un futuro, el B-52 podrá llevar misiles hipersónicos, pero eso no se verá hasta mediados de la década de 2020 como mínimo.

De esta manera, la USAF pretende conseguir que el B-52 Stratofortress siga siendo la opción A de su flota a la hora de realizar bombardeos pesados. Por tanto, el B-52 va a seguir siendo un factor estratégico-militar fundamental para entender las relaciones internacionales durante los años venideros. Nadie hubiera afirmado en 1955 que aquel avión, por muy bueno que fuera, podría seguir volando hasta cien años más tarde. Para ello quedan todavía 31 años, pero veremos qué nos depara el B-52, ese “gran tipo gordo y feo” que se ha convertido, gracias a su magnífico diseño y construcción, en el decano de los aviones de bombardeo: el B-52 (posiblemente) el mejor bombardero del mundo.

From Soviet assistance to the race with the US to take advantage of the mineral wealth of asteroids

The arrival of a Chinese artifact on the hidden side of the Moon has led world public opinion to focus on the Chinese space program, more developed than many imagined. Assisted by the Soviets in their beginnings, the Chinese have ended up taking a lead in some programs (probably more apparent than real, due to some setbacks), such as the development of their own permanent space station, and compete with the United States in the desire to take advantage of the mineral wealth of asteroids.

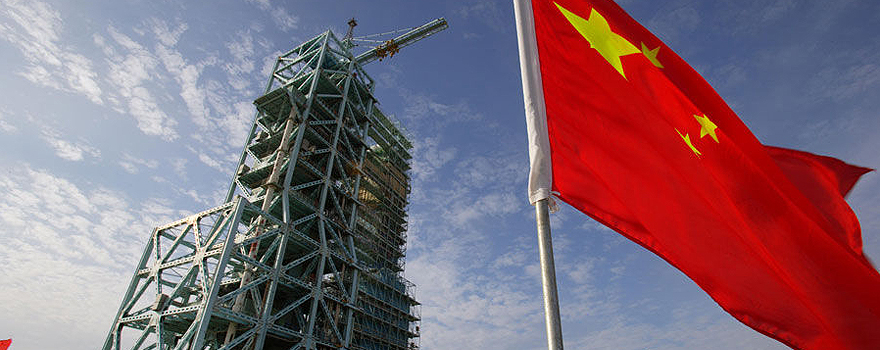

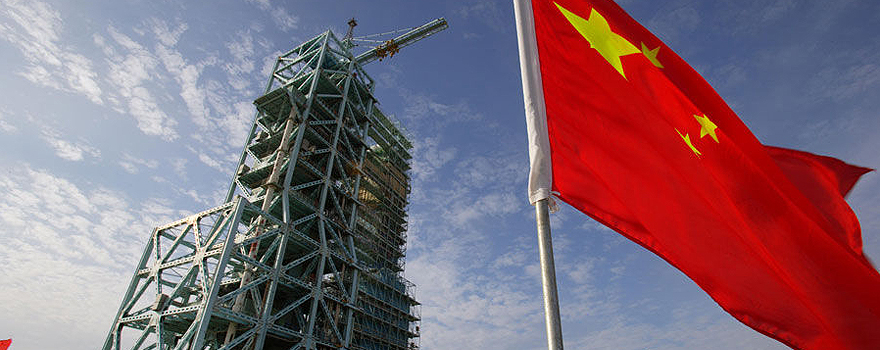

▲ Jiuquan Satellite Launch Center [CNSA]

ARTICLE / Sebastián Bruzzone [Spanish version]

The Chinese space program started at the beginning of the Cold War, in the midst of a direct struggle between the United States and the Soviet Union for the control of international politics. Since 1955, President Mao Zedong looked for the respect of the world powers and decided to follow in the footsteps of the neighboring country, the USSR. In March of the following year, the Fifth Academy of the Ministry of National Defense began the development of a first ballistic missile (Twelve Year Chinese Aerospace Plan). After the launch of Sputnik 1 by the Soviet Union in 1957, Mao embarked on the development of a Chinese artificial satellite that would be active in space two years later (Project 581), an effort materially and economically supported by the Soviet Union. However, in the early 1960s, all economic and technological assistance by the USSR stopped after Beijing accused Nikita Khrushchev of being a revisionist leader who wanted to restore capitalism.

The China National Space Administration (CNSA) is in charge of the Chinese space program. The first Chinese manned space flight took place in 2003, with Yang Liwei, aboard the Shenzhou 5 spacecraft, which was docked to the Tiangong-1 space station. In this way, China became the third nation to send humans out of Earth. The main objective of the Shenzhou missions is the establishment of a permanent space station. Up to now, there have been nine Chinese men and seven women in space.

Since 2007, China put its focus on the Moon. The Chinese lunar exploration program has been developed in four phases. The first (Chang'e 1 and 2), that took place in 2007 with CZ-3A, was the launching of two unmanned lunar orbital probes. The second (Chang'e 3 and 4), conducted in 2013 with CZ-5/E, was the first moon landing of two rovers. The third one (Chang'e 5 and 6), executed in 2017 with CZ-5/E, consisted of a moon landing and return of samples. And the fourth, scheduled for 2024 with CZ-7, will consist of a manned mission and the implementation of permanent bases on the lunar surface.

The Chang'e 4 mission was launched on December 8, 2018; the landing took place on 3rd January 2019 in the crater Von Kárman (186 kilometers of diameter), in the southern hemisphere of the hidden face of the Moon. The landing was a success, according to Sun Zezhou, chief engineer of the mission. The images transmitted by the Yutu-2 rover showed that this lunar surface never before explored is densely perforated by impact craters and that its crust is thicker than the visible side. As part of a biological project a cotton seed sprouted, but the high levels of radiation, lower gravity than terrestrial and sudden changes in temperature killed the cotton plant some days later. Given that the hidden side of the Moon is protected from any interference from the Earth, according to astronomers, it should be a good place to better study the evolution of stars and galaxies.

In mid-2017, Chinese intentions to search for scarce minerals on Earth on the surface and, if possible, inside asteroids, were made public. Within China's space program, this particular issue occupies an important place. According to Ye Peijan, head of the lunar exploration program, in recent years his country has been studying the possibility of executing a mission that captures an asteroid to place it in the orbit of the Moon, and thus be able to mine it, or even use it as a permanent space station, according to the South China Morning Post. The same official highlighted that in the Solar System and near our planet there are asteroids and stars with a large amount of precious metals and other materials. This plan could be launched as soon as 2020. To do this, the CNSA will use the Tianzhou cargo ships, unlike the Shenzhou manned exploration vessels whose main objective is the establishment of a permanent space station, or the Chang'e of lunar missions.

The cost of this futuristic plan would be very high and it would involve the organization of complex and high-risk missions, but the interest will not decline, since it could be very profitable in the long term and would provide billionaire benefits. Goldman Sachs analyst Noah Poponak has pointed out that a single asteroid could have more than 50 billion dollars in platinum, as well as water or other precious metals.

The capture of an asteroid requires, first, that a ship land on its surface, to anchor itself. The ship must have incredibly powerful engines, so that, being anchored, it may be able to drag the entire asteroid into the Moon's orbit. These thrusters, with enough power to move a rock of thousands of tons, still do not exist. Ye Peijan has warned that this technology needed for such a space experience could take approximately 40 years to develop. For the moment, in March 2017 China announced in the official press that it had the intention of sending probes to the cosmos to study trajectories and characteristics of some objective asteroids. Thus China goes to direct competition with NASA, which is developing a program to reach an asteroid as well.

Tiangong-1 was the first space laboratory that China put into orbit, in 2011, measuring 10.5 meters in length, 3.4 meters in diameter and weighing 8.5 tons, with the objective of carrying out experiments within the Chinese space program and starting the permanent station that the CNSA seeks to have in orbit by 2023. Against all speculations, in 2016 the digital control of the ship was lost and it ended destroyed in pieces over the Pacific Ocean, northwest of New Zealand. Subsequently, that very year a second module, Tiangong-2, was launched with the same objectives. On the other hand, China is making progress in the plan to establish a permanent space station. According to Yang Liwei, the central capsule will be launched in 2020 and the two experimental modules in the two subsequent years, with manned missions and cargo spacecraft.

Del auxilio soviético a la carrera con EEUU para aprovechar la riqueza mineral de asteroides

La llegada de un artefacto chino al lado oculto de la Luna ha llevado a la opinión pública mundial a fijarse en el programa espacial chino, más desarrollado de lo que muchos imaginaban. Auxiliados por los soviéticos en sus inicios, los chinos han acabado cogiendo en algunos programas la delantera (probablementes más aparente que real, dados ciertos contratiempos sufridos), como el desarrollo de una estación espacial permanente propia, y compiten con Estados Unidos en el deseo de aprovechar la riqueza mineral de asteroides.

▲ Centro de lanzamiento de satélites Jiuquan [CNSA]

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone [Versión en inglés]

El origen del programa espacial chino1 se encuentra en los inicios de la Guerra Fría, en plena tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control de la política internacional. Desde 1955, el presidente Mao Zedong buscaba el respeto de las potencias mundiales y decidió seguir los pasos del país vecino, la URSS. En marzo del año siguiente, la Quinta Academia del Ministerio de Defensa Nacional comenzó el desarrollo de un primer misil balístico (Plan Aeroespacial Chino de Doce Años). Tras el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética en 1957, Mao se volcó en el desarrollo de un satélite artificial chino que sería activo en el espacio dos años después (Proyecto 581), en un esfuerzo material y económicamente apoyado por la Unión Soviética. Sin embargo, a principios de la década de 1960, la URSS retiró toda su asistencia económica y tecnológica tras la acusación de Pekín de que el primer secretario del Comité Central del PCUS, Nikita Kruschev, era revisionista y quería restaurar el capitalismo.

La Administración Espacial Nacional China (CNSA) es la responsable de los programas espaciales. El primer vuelo espacial tripulado chino tuvo lugar en 2003, con Yang Liwei, a bordo de la nave Shenzhou 5, que se acopló a la estación espacial Tiangong-1. De este modo, China se convertía en la tercera nación en mandar hombres fuera de la Tierra. El principal objetivo de las misiones Shenzhou es el establecimiento de una estación espacial permanente. Hasta hoy, nueve hombres y siete mujeres chinos han viajado al espacio.

Desde 2007, China ha mostrado un especial interés por Luna. El programa chino de exploración lunar consta de cuatro fases. En la primera (Chang’e 1 y 2), llevada a cabo con CZ-3A, se lanzaron dos sondas orbitales lunares no tripuladas. En la segunda (Chang’e 3 y 4), en 2013, con CZ-5/E, tuvo lugar el primer alunizaje de dos rovers. La tercera (Chang’e 5 y 6) se ejecutó en 2017 con CZ-5/E, consistiendo en alunizaje y regreso de muestras. La cuarta, con CZ-7, está prevista para 2024; consistirá en una misión tripulada y la implantación de bases permanentes en la superficie lunar.

La misión Chang’e 4 fue lanzada el 8 de diciembre de 2018 y se posó sobre la superficie lunar el 3 de enero de 2019, en el cráter Von Kárman (186 kilómetros de diámetro), en el hemisferio sur de la cara oculta del satélite. Las imágenes transmitidas por el rover Yutu-2 mostraron que esta superficie lunar nunca antes explorada está densamente perforada por cráteres de impacto y que su corteza es más gruesa que el lado visible. Como parte de un ensayo biológico, pudo hacerse brotar una semilla de algodón, pero los altos niveles de radiación, la gravedad menor que la terrestre y los bruscos cambios de temperatura hicieron sucumbir la planta de algodón pocos días después. Los astrónomos consideran que el lado oculto está protegido de las interferencias que proceden de la Tierra, por lo que desde ese lugar sería posible estudiar mejor la evolución de estrellas y galaxias.

A mediados de 2017, se hicieron públicas las intenciones chinas de buscar minerales escasos en la Tierra en la superficie de asteroides, y a ser posible en su interior. Dentro del programa espacial de China, este tema concreto ocupa un importante lugar. De acuerdo con Ye Peijan, máximo responsable del programa de exploración lunar, su país está estudiando en los últimos años la posibilidad de ejecutar una misión que capture un asteroide para situarlo en la órbita de la Luna, y así poder explotarlo mineralmente, o incluso utilizarlo como una estación espacial permanente, según South China Morning Post. El mismo responsable ha destacado que en el Sistema Solar y cerca de nuestro planeta existen asteroides y astros con una gran cantidad de metales preciosos y otros materiales. Dicho plan se pondrá en marcha a partir del año 2020. Para ello, la CNSA utilizará las naves de carga Tianzhou, a diferencia de las Shenzhou tripuladas de exploración cuyo objetivo principal es el establecimiento de una estación espacial permanente, o las Chang’e de misiones lunares.

El coste de este plan futurista sería elevadísimo, pues supondría la organización de misiones complejas y de alto riesgo, pero el interés no decaerá, ya que podría ser muy rentable a largo plazo y daría beneficios billonarios. Según Noah Poponak, analista de Goldman Sachs, un solo asteroide podría tener más de 50.000 millones de dólares en platino, así otros metales preciosos y agua.

La captura de un asteroide exige, primero, que una nave aterrice en su superficie, para anclarse. La nave deberá tener motores extremadamente potentes, para que, al estar anclado, pueda ser capaz de arrastrar el asteroide entero a la órbita de la Luna. Estos propulsores, con la potencia suficiente como para poder mover una roca de miles de toneladas, todavía no existen. Ye Peijan ha advertido que esta tecnología necesaria para tal experiencia espacial podría tardar 40 años aproximadamente en desarrollarse. Por el momento, en marzo de 2017 China comunicó en la prensa oficial que tenía intención de enviar sondas al cosmos para estudiar trayectorias y características de algunos asteroides. Con ello, entra en directa competencia con la NASA, que también está desarrollando un programa dirigido a un asteroide.

Tiangong-1 fue el primer laboratorio espacial que China puso en órbita, en 2011, con una longitud de 10,5 metros, un diámetro de 3,4 metros y un peso de 8,5 toneladas. Su objetivo era realizar experimentos dentro del programa espacial chino y poner en marcha la estación permanente que la CNSA busca tener en órbita para el año 2023. Contra todo pronóstico, en 2016 se perdió el control digital de la nave que acabó destruido en pedazos sobre el océano Pacífico, al noroeste de Nueva Zelanda. Ese mismo año de 2016 se lanzó un segundo módulo, Tiangong-2, con los mismos objetivos. Por otro lado, China está progresando en el plan de establecer una estación espacial permanente. Según Yang Liwei, la cápsula central se lanzará en 2020 y los dos módulos experimentales en los dos años posteriores, con misiones tripuladas y naves espaciales de carga.

[Bruno Maçães, The Dawn of Eurasia. On the Trail of the New World Order. Allen Lane. Milton Keynes, 2018. 281 págs]

RESEÑA / Emili J. Blasco

|

El debate sobre el surgimiento de Eurasia como una realidad cada vez más compacta, no ya como mera descripción geográfica que conceptualmente era una quimera, debe mucho a la contribución de Bruno Maçães; singularmente a su libro The Dawn of Eurasia, pero también a su continuo proselitismo ante públicos diferentes. Este diplomático portugués con actividad investigadora en Europa constata la consolidación de la masa euroasiática como un único continente (o supercontinente) a todos los efectos.

“Una de las razones por las que tenemos que comenzar a pensar sobre Eurasia es porque así es como China mira cada vez más el mundo (...) China está ya viviendo una edad eurosiática”, dice Maçães. Lo nuevo de esta, afirma, “no es que existan tales conexiones entre los continentes, sino que, por primera vez, funcionan en ambos sentidos. Solo cuando la influencia fluye en ambos sentidos podemos hablar de un espacio integrado”. La Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda, sobre todo su trazado terrestre, muestra que China ya no solo mira al Pacífico, sino que a su espalda contempla nuevas vías para llegar a Europa.

Maçães apremia a Europa a que adopte una perspectiva euroasiática, por tres razones: porque Rusia y China tienen una; porque la mayoría de las grandes cuestiones de política exterior de nuestro tiempo tienen que ve con el modo en que Europa y Asia están conectadas (Ucrania, crisis de refugiados, energía y comercio), y porque todas las amenazas de seguridad de las próximas décadas se desarrollarán en un contexto euroasiático. Maçães añade una razón final por la cual Europa debería implicarse de modo más activo en el proyecto de integración euroasiática: es el modo de combatir las fuerzas de desintegración que existen en el interior mismo de Europa.

De las diversas consideraciones incluidas en el libro, podrían destacarse algunas ideas sugerentes. Una es que los históricos problemas de identidad de Rusia, a caballo entre Europa y Asia –verse diferente de los europeos y a la vez sentir atracción por la modernidad de Occidente–, resultan replicados ahora en el Oriente, donde China está en camino de crear un segundo polo de crecimiento económico y de integración en el supercontinente. Si Europa es uno de los polos y Asia (China y los demás exitosos países del Extremo Oriente) el otro, ¿Rusia entonces qué es, si no responde plenatemente a la identidad europea ni a la asiática?

La Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda otorga importancia geopolítica a Asia central, como repasa Maçães. Así, China necesita un claro dominio de Xinjiang, su provincia más occidental y la puerta a las repúblicas centroasiáticas. La ruta terrestre hacia Europa no puede existir sin el segmento de Xinjinag, pero al mismo tiempo la exposición de este territorio de mayoría uigur al comercio y la modernización podría acentuar sus aspiraciones separatistas. Justo al noroeste de Xinjiang está la república exsoviética de Kazajstán, un extenso país de gran valor agrícola, donde los intentos chinos de comprar tierras están siendo vistos con elevada suspicacia desde su capital, Astaná. Maçães estima que si Rusia intentara reintegrar Kazajstán en su esfera de influencia, con la misma vehemencia que ha hecho con Ucrania, “China no se quedaría a un lado”.

No es solo que la costa Este (península europea) y la costa Oeste (litoral del Pacífico) se aproximan, sino que además las conexiones entre ambas mejoran las condiciones logísticas del interior del supercontinente. Ese es precisamente uno de los objetivos de Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda: a medida que las compañías chinas se han ido alejando de los hubs empresariales de la costa para abaratar los costes de mano de obra, más lejos están quedando de los puertos, por lo que necesitan mejores conexiones terrestres, contribuyendo así al encogimiento de Eurasia.

Pekín acelera su cambio de estrategia económica mientras Alemania intenta reinventarse como potencia manufacturera con su 'Industry 4.0'

De ser la gran fábrica de los productos más bajos en la cadena mundial de precios a convertirse en una potencia manufacturera apreciada por el valor añadido que China pueda aportar a su producción. El plan 'Made in China 2025' está en marcha con el propósito de operar el cambio en unas pocas décadas. El empuje chino pretende ser contrarrestado por Alemania con su 'Industry 4.0', para preservar el reconocimiento internacional a lo producido por la industria germana.

▲ Stand de Huawei en el Mobile World Congress 2017 [Huawei]

ARTÍCULO / Jimena Puga

“Made in China 2025” es un plan político-económico presentado por el primer ministro chino Li Keqiang en mayo de 2015. El principal objetivo de esta iniciativa es el crecimiento de la industria China, y a su vez fomentar el desarrollo industrial en las áreas más pobres de China situadas en el interior del país, como las provincias de Qinghai, Sinkiang o Tíbet. Una de las metas es aumentar el contenido nacional de los materiales básicos hasta un 40% para 2020 y un 70% para 2025.

Pero, ¿qué quiere conseguir la República Popular con esta iniciativa? Tal y como anunciaba Mu Rongping, director general del Centro de Innovación y Desarrollo de la Academia China de Ciencia, “no creo que el plan Made in China 2025 y otros planes relacionados con la industria supongan una amenaza para la economía mundial y la innovación. Estas políticas industriales dimanan de la cultura tradicional china. En China siempre que establecemos una nueva medida política o económica tenemos las expectativas altas. Así, si conseguimos solo la mitad, estaremos satisfechos. Este punto de vista ha llevado a China al cambio y hasta cierto punto, a la innovación”.

Evolución económica china

En 1978 Deng Xiaoping llegó al poder y cambió todas las estructuras maoístas. Así, desde una perspectiva económica, el Derecho se ha convertido en un elemento decisivo para resolver conflictos y mantener el orden social en China. Deng trató de instaurar un sistema socialista, pero con “características chinas”. De esta forma se justificó una economía de libre mercado y, en consecuencia, la obligación de desarrollar nuevas normas y estructuras. Además, el presidente introdujo el concepto de democracia como un instrumento necesario para la nueva China socialista. La reforma legal más importante fue la posibilidad de crear negocios privados. En 1992 se adoptó la expresión de una “economía de mercado socialista”, una etiqueta para esconder un capitalismo real (1).

El actual presidente de la República Popular, Xi Jinping, se ha manifestado contrario al proteccionismo económico y a favor de equilibrar la globalización para “hacerla más incluyente y equitativa”. También añadió un aumento en el estudio del capitalismo actual y el desarrollo del socialismo con características chinas propio del país, ya que si el partido abandonase el marxismo perdería “su alma y dirección”, además de calificarlo como “irreemplazable para comprender y transformar el mundo”.

El plan Made in China 2025 y el Industry 4.0