Breadcrumb

Blogs

[Iván Garzón, Rebeldes, Románticos y Profetas. La responsabilidad de sacerdotes, políticos e intelectuales en el conflicto armado colombiano (Bogotá: Ariel, 2020) 330 págs]

RESEÑA / Paola Rosenberg

El libro “Rebeldes, románticos y profetas” escrito por Iván Garzón muestra el papel jugado por sacerdotes, políticos e intelectuales en el conflicto armado interno en Colombia y la responsabilidad que tuvieron en él. Una guerra que marcó al país en el ámbito político, económico, social e ideológico. Los movimientos revolucionarios en América Latina se caracterizaron por el uso de la violencia y el empleo de las armas para llegar al poder; más o menos fuertes según los países, los grupos guerrilleros tuvieron en cualquier caso una gran influencia en el devenir de los acontecimientos en la región durante la segunda mitad del siglo XX. El ensayo de Garzón, profesor de Teoría Política en la Universidad de La Sabana, se enfoca especialmente en el papel de la Iglesia Católica en los diferentes movimientos y en las ideas y acciones contradictorias que sostuvieron el conflicto en el tiempo [así resume él su propósito en este vídeo].

El libro “Rebeldes, románticos y profetas” escrito por Iván Garzón muestra el papel jugado por sacerdotes, políticos e intelectuales en el conflicto armado interno en Colombia y la responsabilidad que tuvieron en él. Una guerra que marcó al país en el ámbito político, económico, social e ideológico. Los movimientos revolucionarios en América Latina se caracterizaron por el uso de la violencia y el empleo de las armas para llegar al poder; más o menos fuertes según los países, los grupos guerrilleros tuvieron en cualquier caso una gran influencia en el devenir de los acontecimientos en la región durante la segunda mitad del siglo XX. El ensayo de Garzón, profesor de Teoría Política en la Universidad de La Sabana, se enfoca especialmente en el papel de la Iglesia Católica en los diferentes movimientos y en las ideas y acciones contradictorias que sostuvieron el conflicto en el tiempo [así resume él su propósito en este vídeo].

“Rebeldes, románticos y profetas” cuestiona y critica la responsabilidad de estos grupos en torno al recurso de la violencia y del uso de las armas para lograr un cambio social en Colombia. Iván Garzón reta a los participantes del conflicto armado en Colombia a reflexionar sobre su rol en el mismo y de igual manera a asumir su responsabilidad para construir una mejor sociedad. Además, el libro pretende abrir un debate sobre el pasado, el presente y el futuro del papel y la influencia de la Iglesia Católica y de los intelectuales en la sociedad.

Las olas revolucionarias en Latinoamérica en aquellos años se fortalecieron gracias a las ideas marxistas de la época. Aquellas ideas defendían que el desarrollo económico de los países tercermundistas no era posible sin una ruptura del mercado capitalista; debido a la desigualdad social y la lucha de clases. Por ello se debía advocar por el uso de la violencia y así llegar al poder. Tras el triunfo en la revolución cubana en 1959, las ideas guerrilleras se fueron expandiendo con rapidez por toda América Latina. Cuba demostró que la revolución era posible: mediante la lucha armada y las ideas marxistas se podía lograr un desarrollo social. Así fue como empezaron a surgir los fuertes movimientos revolucionarios en estos países. Colombia definitivamente no fue una excepción.

Uno de los jóvenes y principales protagonistas mencionados en el libro es Camilo Torres, quien fue arrastrado por las olas revolucionarias en Colombia. También conocido como “el cura guerrillero” o el “Che Guevara de los cristianos”, Torres fue un líder muy influyente en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Un sacerdote guerrillero, héroe para unos, pero villano para los otros. Con solo 37 años, murió en un enfrentamiento de tropas el 15 de febrero de 1966, un año después de haberse unido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dispuesto a sacrificar su vida y empuñar las armas por su país y el cambio social, Torres afirmaba que la revolución era inevitable y había que contribuir a ella. Distintos intelectuales valoran su figura en el libro: unos critican al sacerdote por su “fracaso” y su decisión incorrecta al tomar las armas, otros lo justifican al señalar que se sometió ante una “guerra justa”.

Camilo Torres representa al grupo de los rebeldes, a los que el autor describe como los “guerreros de una revolución fallida”. Estos utilizaban las armas desde un compromiso muchas veces religioso. Justificaban la violencia y la veían como una representación del honor, la valentía y la entrega. Los rebeldes decidieron tomar las armas, salir al monte e incorporarse a la guerrilla para darle eficacia a la fe cristiana y ayudar a los pobres. Muchos de estos rebeldes como Torres se centraban en el mandato principal del cristianismo de amar al prójimo. Sentían la obligación de colaborar para lograr un cambio radical en las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Deseaban una sociedad más justa y sacrificaban su vida para lograrla, sin importar los medios. Muchos llegaron a la conclusión que la única manera de obtener este cambio era a partir de la lucha violenta. Su actuación muestra cómo las ideas dominantes de la época justificaban el uso de la violencia, yendo en contra de las ideas puramente cristianas.

En el conflicto también hubo el grupo de los “románticos”, aquellos que aprobaban la causa, la respetaban, pero no se ensuciaban las manos. Fueron sacerdotes, políticos e intelectuales que intervinieron en el debate moral e intelectual para justificar las razones de la revolución. Eran los apasionados, las mentes detrás de los actos que influenciaban directamente a los guerreros que se iban al monte a luchar.

Por último, se encontraban los “profetas”: los sacerdotes, políticos e intelectuales que se opusieron completamente a la lucha armada y al uso de la violencia para la lograr cambios en la sociedad. Los profetas se negaron a hacer un pacto con el diablo y traicionar los valores morales de la Iglesia. Pensaban que existían otros medios para alcanzar la justicia social; medios pacíficos y sin sangre. En fin, estos fueron los que tuvieron la razón; fue una lucha inútil, costosa y sin victoria.

En conclusión, tanto los rebeldes como los románticos encontraban en sus visiones morales y políticas una justificación plena del uso de la violencia. Los profetas nunca aprobaron esta causa, sino que la criticaron enfatizando su carácter secularizado y contradictorio. Iván Garzón pretende abrir un debate sobre la legitimidad o ilegitimidad del uso de la violencia como medio político para alcanzar la justicia.

Hoy en día, la palabra revolución sigue siendo vinculada a la violencia debido a los muchos conflictos traumáticos vividos por numerosas naciones latinoamericanas. En Colombia, como en muchos otros países, los revolucionarios ganaron en el ámbito ideológico, pero no en el práctico. Por esta razón, se puede concluir que en general los conflictos violentos internos solo conducen a desestabilizar los países y a acabar con vidas inocentes. El libro intenta hacer reflexionar a los religiosos e intelectuales participantes en el conflicto armado sobre su responsabilidad o culpabilidad en el mismo. Esta discusión entre la crítica o la justificación de la lucha armada sigue siendo hoy en día necesaria debido a la constante amenaza de las instituciones democráticas en América Latina.

WORKING PAPER / María del Pilar Cazali

ABSTRACT

The Brexit deal has led to a shift in the UK’s relationship not only with the European Union but also with other countries around the world. Africa is key in the new relationships the UK is trying to build outside from the EU due to their historical past, the current Commonwealth link, and the important potential trade deals. This article looks to answer how hard the UK will struggle with competition in the African country as an individual state, no longer member of the EU. These struggles will be especially focused on trading aspects, as they are the most important factors currently for the UK in the post-Brexit era, and it’s also the strongest focus of the EU in Africa.

[Peter Zeihan, Desunited Nations. The Scramble for Power in an Ungoverned World (New York: Harper Collins, 2020) 453 pgs]

14 de octubre, 2020

RESEÑA / Emili J. Blasco

El mundo parece caminar hacia lo que Peter Zeihan denomina «el gran desorden». La suya no es una visión catastrofista del orden internacional por el mero placer de revolcarse en el pesimismo, sino que se presenta plenamente razonada. El repliegue de Estados Unidos está dejando al orbe sin la presencia ubicua de quien aseguraba la estructura mundial que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial, lo que fuerza a los demás países a un comercio intercontinental más inseguro y a buscarse la vida en un entorno de «naciones desunidas».

El mundo parece caminar hacia lo que Peter Zeihan denomina «el gran desorden». La suya no es una visión catastrofista del orden internacional por el mero placer de revolcarse en el pesimismo, sino que se presenta plenamente razonada. El repliegue de Estados Unidos está dejando al orbe sin la presencia ubicua de quien aseguraba la estructura mundial que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial, lo que fuerza a los demás países a un comercio intercontinental más inseguro y a buscarse la vida en un entorno de «naciones desunidas».

Zeihan lleva tiempo sacando consecuencias de su idea seminal, expuesta en su primer libro, The Accidental Superpower (2014): el éxito del frácking ha dado independencia energética a Estados Unidos, por lo que ya no necesita el petróleo de Oriente Medio y progresivamente se retirará de buena parte del mundo. En su siguiente libro, The Absent Superpower (2016), detalló cómo la retirada estadounidense dejará a los demás países sin capacidad de garantizar la seguridad de las rutas del importante comercio marítimo y reducirá la proliferación de contactos desarrollados en esta era de globalización. Esto último se ha acelerado ahora con la pandemia del Covid, que llegó cuando un tercer volumen, Desunited Nations (2020), estaba a punto de publicarse. Zeihan no tuvo tiempo para incluir una referencia a los estragos del virus, pero no hacía falta porque su texto iba en cualquier caso en la misma dirección.

Zeihan, analista geopolítico que trabajó con George Friedman en Stratfor y ahora tiene su propia firma, estudia esta vez cómo las diferentes potencias van a adaptarse al «gran desorden» y cuáles de ellas cuentan con mejores perspectivas. El libro trata «de lo que ocurre cuando el orden global no solo se está desmoronando, sino cuando muchos líderes sienten que sus países saldrán mejor parados derribándolo». Y no es únicamente algo de la Administración Trump: «el empujón para el repliegue estadounidense no empezó con Trump, ni terminará con él», dice Zeihan.

El autor cree que, en el nuevo esquema, Estados Unidos se mantendrá como superpotencia, China no alcanzará una posición hegemónica y Rusia proseguirá en su decadencia. Entre otras potencias menores, Francia liderará la nueva Europa (no Alemania; mientras que los británicos «están condenados a una depresión de múltiples años»), Arabia Saudí dará más preocupación al mundo que Irán y Argentina tendrá mejor futuro que Brasil.

Por centrarnos en la rivalidad EEUU-China, estaría bien recoger algunos de los argumentos esgrimidos por Zeihan para su escepticismo sobre la consolidación del auge chino.

Para ejercer de modo efectivo de superpotencia, China necesita un mayor control de los mares. El problema no es construir una gran armada orientada al exterior, sino que, siendo ya difícil poder sostener ese enorme esfuerzo en el tiempo, debe además tener simultáneamente «una enorme armada defensiva y una enorme fuerza aérea y una enorme fuerza de seguridad interior y un enorme Ejército y un enorme sistema de inteligencia y un enorme sistema de fuerzas especiales y una capacidad de despliegue global».

Para Zeihan, la cuestión no es si China será el próximo hegemón, que «no puede serlo», sino «si China incluso puede mantenerse unida como país». Vectores que juegan en contra son la imposibilidad de alimentar por sí misma a toda su población, la falta de suficientes fuentes de energía propias, los fuertes desequilibrios territoriales o los condicionamientos demográficos, como el hecho de que haya 41 millones de hombres chinos por debajo de los 40 años que nunca podrán casarse.

No es infrecuente que haya autores estadounidenses que predigan un futuro colapso de China. Sin embargo, episodios como el coronavirus, visto inicialmente como un serio tropiezo para Pekín, nunca acaban por cercenar la marcha hacia delante del coloso asiático, por más que lógicamente las cifras de crecimiento económico chino se han ido moderando con los años. De ahí que a veces esos malos augurios de muchos cabría interpretarlos más como un deseo que como un análisis con suficientes dosis de realismo. Zeihan, ciertamente, escribe de un modo algo «suelto», con afirmaciones rotundas que buscan sacudir al lector, pero sus axiomas geopolíticos parecen estar generalmente refrendados: licuando bien lo que dice en sus tres libros, tenemos un claro aviso de por dónde se supone que va a ir el mundo; y por ahí efectivamente está yendo.

COMENTARIO / Juan Luis López Aranguren

Si la diplomacia tradicional se entiende como las relaciones ejercidas entre representantes oficiales de los Estados, en los últimos años ha ganado popularidad un nuevo concepto de diplomacia que se ha vuelto cada vez más importante en las relaciones entre las naciones: la diplomacia cultural. Asumiendo que la cultura es el vehículo a través del cual las naciones se comunican entre sí, la diplomacia cultural es el intercambio de cultura, ideas e información que las naciones de todo el mundo realizan para lograr una comprensión mutua que permita avanzar en la construcción de un mundo más justo y estable. En este ámbito, la celebración de los Juegos Olímpicos es uno de los eventos de diplomacia cultural más importante que una nación puede lograr para proyectar y compartir su cultura e identidad con el resto del mundo. En este sentido, Japón reafirmó su posición como referente mundial de esta diplomacia con la aparición pública en la ceremonia de clausura de los JJOO de Río de Janeiro de 2016. En ella, el primer ministro japonés Shinzo Abe apareció caracterizado como el personaje mundialmente conocido Mario para recoger el testigo de cara a los JJOO de Tokio 2020. Japón empleaba, de esta manera, un icono de la cultura pop japonesa para proyectar su identidad cultural a todo el planeta.

En esta dimensión del poder blando o diplomacia cultural, los Juegos Olímpicos son el mayor exponente del mismo. Ya en su origen, en el año 776 a.C., los JJOO se revelaban como una herramienta diplomática de extraordinaria fortaleza al obligar a una tregua sagrada a las diferentes ciudades-estado que participaban en los mismos. Por lo tanto, desde su mismo origen fue posible lograr objetivos políticos internacionales empleando esta herramienta cultural. Esta medida se observaba hasta el punto de que si alguna ciudad-estado violaba esta tregua, sus atletas eran expulsados de la competición.

Esta misma manifestación se ha repetido en épocas más recientes, demostrando que los JJOO han sido durante toda la Historia un campo de batalla diplomático. En 1980 los EEUU y otros 65 países boicotearon los JJOO de Moscú en protesta por la invasión de Afganistán por parte de la URSS. Como represalia, la URSS y otros 13 Estados boicotearon la siguiente edición de los JJOO en 1984 celebrada en Los Ángeles.

Los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 (retrasados un año debido a la pandemia) no arrastran ninguna polémica de este tipo. En su lugar han sido concebidos como una oportunidad histórica de reinvención del país a nivel interno y global tras la catástrofe de Fukushima (o Gran Terremoto del Este de Japón). Para ello se ha aprobado un proyecto oficial titulado Tokyo 2020 Action & Legacy Plan 2016 en el cual se pretende conseguir tres objetivos: en primer lugar, lograr la máxima conexión de ciudadanos japoneses y colectivos con los JJOO de Tokio. En segundo lugar, maximizar la proyección cultural tanto nacional como global. En tercer y último lugar, asegurar un legado de valor a las futuras generaciones, tal y como fue con ocasión de los JJOO de Tokio 1964.

Estos tres objetivos apuntados por el Gobierno japonés se manifestarán en cinco pilares dimensionales en los cuales se va a actuar. Estos cinco pilares se articulan a modo de los anillos olímpicos, entrelazándose entre ellos y fortaleciendo el impacto doméstico e internacional de estos JJOO. Estas dimensiones, son, empezando por el más inmediato a la propia vertiente puramente deportiva, la promoción del propio deporte y la salud. El segundo, conectar con la cultura y educación. El tercero, también con gran importancia por su potencial de reforma de Tokio en particular y Japón en general, la planificación urbana y la sostenibilidad. No en vano, El Gobierno japonés y el Gobierno metropolitano de Tokio han realizado grandes esfuerzos para construir infraestructuras ambiciosas que den cabida a estos JJOO, hasta el punto de relocalizar la famosa e icónica lonja de Tsukiji que ha sido un símbolo de la ciudad desde 1935. En cuarto lugar, estos JJOO se van a emplear para reactivar la economía y la innovación tecnológica, de la misma manera que ya lo hicieron los JJOO de Tokio de 1964 cuando sirvieron de escaparate para los primeros Shinkansen o trenes bala que se han convertido en uno de los iconos tecnológicos de Japón. Finalmente, en quinto lugar, Japón se planteó estos JJOO como una oportunidad de superar la crisis y el trauma provocado por el desastre de Fukushima (catástrofe que en el país nipón se denomina empleando el terremoto que lo provocó: el Gran Terremoto del Este de Japón).

A estos cinco objetivos que van desde lo más específico a los más general se les suma este 2020 un sexto objetivo o dimensión no oficial: proyectar a nivel doméstico e internacional la recuperación de Japón frente a la pandemia del COVID. En este sentido, los JJOO no serán solamente un símbolo de superación frente a un desastre particular japonés, sino que puede permitir al país nipón colocarse como un modelo en la gestión contra la pandemia y en la promoción de la recuperación económica.

El deterioro de la situación del pequeño país mediterráneo beneficia a Hezbolá y a su patrón, Irán

Con cuatro primeros ministros diferentes en lo que va de año, resulta difícil escapar del círculo vicioso en el que se halla el Líbano, de modo que la continuidad del sistema político actual y la grave crisis financiera parecen inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. He aquí algunos de esos escenarios.

![Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia] Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia]](/documents/16800098/0/libano-futuro-blog.jpg/ed561a7d-5d73-93fa-3cbe-2afacd099fac?t=1621884521341&imagePreview=1)

▲ Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia]

ARTÍCULO / Salvador Sánchez Tapia

Decir que el sistema político libanés es disfuncional no es ninguna novedad. Basado en un equilibrio de poder sectario establecido en 1989 al cabo de una larga guerra civil, perpetúa la existencia de redes clientelares, favorece la corrupción, lastra el desarrollo económico del país y dificulta la creación de una identidad nacional libanesa transversal que trascienda las confesiones religiosas.

De un tiempo a esta parte, el Líbano vive inmerso en una crisis económica y social de tal magnitud que lleva a no pocos analistas a preguntarse si nos encontramos ante un nuevo caso de estado fallido. En octubre de 2019, el país se vio sacudido por una ola de manifestaciones que el propio Gobierno consideró sin precedentes, desatada por el anuncio del Ejecutivo de hacer frente a la grave crisis económica con varias medidas impopulares entre las que se encontraba la de gravar con un impuesto el uso de la popular aplicación Whatsapp. Las protestas, concentradas inicialmente en esta cuestión, incorporaron pronto quejas contra la corrupción rampante, el descontrolado incremento del coste de la vida, o la falta de empleo y oportunidades que vive el país.

Esta presión popular forzó la dimisión del Gobierno de unidad dirigido por Saad Hariri a finales de ese mismo mes. El Ejecutivo fue sustituido en enero de 2020 por un Gobierno de perfil más técnico que el anterior, y dirigido por el exministro de educación Hassan Diab. El nuevo Gobierno tuvo poco margen de maniobra para introducir reformas antes de que se declarase la pandemia por coronavirus, y pronto se vio acosado por la misma presión en la calle que había derrocado el Gobierno anterior, con manifestaciones que continuaron a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

La devastadora explosión de comienzos de agosto de 2020 en el puerto de Beirut no hizo sino hundir más al país en la espiral descendente en la que ya estaba sumido. A pesar de las voces que trataron de ver la mano de Israel o la de Hezbolá detrás de la catástrofe que costó la vida a 163 personas, la población libanesa pronto intuyó que esta no era sino la consecuencia lógica de años de corrupción, desidia burocrática y abandono de la infraestructura nacional. De nuevo se produjo un crescendo de indignación popular; de nuevo el Gobierno se vio forzado a dimitir en pleno.

Con los ecos de la explosión aún vivos, a finales del mes de agosto, Mustafa Adib, exembajador del Líbano en Alemania, recibió del presidente Aoun el encargo de formar Gobierno. Incapaz de culminar tan ardua tarea, entre otras razones por culpa de la insistencia de Hezbolá en controlar el Ministerio de Hacienda, el 26 de septiembre Adib renunció al encargo y presentó su dimisión, dejando al país al borde del precipicio en el que todavía se encuentra.

Es difícil hacer pronósticos sobre el futuro del Líbano, más allá de augurar que se antoja sombrío, pues una compleja dinámica de fuerzas internas y externas atenazan al país. A pesar de la presión que, al menos desde la urbanizada y cosmopolita Beirut, se hace para acabar con ella, resulta enormemente complejo desenredar la tupida madeja de redes clientelares que han controlado el país desde su independencia, no solo por los beneficios que ha generado a un reducido grupo de privilegiados, sino también porque muchos temen las alternativas a un modelo que, con todos sus defectos, ha evitado una reproducción de la salvaje guerra civil que se vivió entre 1975 y 1990.

Su situación geográfica complica al Líbano la tarea de sustraerse al clima de inestabilidad general que reina en Oriente Medio, y a la influencia que ejercen sobre el país actores regionales e internacionales como Israel, Irán, Siria, o Francia, máxime si se considera que los problemas del estado levantino son tan profundos, y su liderazgo nacional tan débil, que no parece sea capaz de superarlos por sí solo.

El drama del Líbano es que su propia división sectaria hace difícil que surjan naciones dispuestas a donar con criterios transversales que ayuden a superar la brecha que divide internamente al país, y que la ayuda que pueda recibir de actores como Irán o Arabia Saudita, no hace sino apuntalarla. Los esfuerzos del presidente francés, Emmanuel Macron, autoerigido como impulsor de la reconstrucción libanesa, no parecen, por el momento, ganar momento. En la conferencia de donantes que convocó el 9 de julio con quince jefes de estado, obtuvo contribuciones por valor de 250 millones de dólares para revitalizar la mortecina economía libanesa. Mientras, el alcalde de Beirut estima que el montante de la reconstrucción por la explosión de agosto en el puerto de la capital asciende a una cifra que sitúa entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares.

Como imagen especular de esta dificultad, las comunidades libanesas, cómodamente instaladas en el statu quo, rechazan una ayuda, sin duda necesaria, si sienten que puede ir en detrimento de sus respectivas bases de poder. Hezbolá, por ejemplo, no acepta los programas del FMI, complicando la consecución del consenso nacional necesario que facilite el apoyo de esta institución. Resulta difícil escapar de este círculo vicioso, de modo que la continuidad del sistema político actual, y con él la de la grave crisis financiera libanesa, parecen hechos inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. La primera de ellas es que el Líbano continúe precipitándose por el plano inclinado que la está convirtiendo en un estado fallido, y que esta condición acabe por provocar una guerra civil precipitada por sucesos similares a los sucedidos durante la Primavera Árabe en otros estados de la región. Esta eventualidad resucitaría los fantasmas del pasado, produciría una inestabilidad regional difícilmente mensurable pero que, sin duda, provocaría la intervención de actores regionales e internacionales, y podría acabar desmembrando el país, resultado este último que no haría sino sembrar la semilla de más inestabilidad en toda la región.

Sin llegar a ese extremo, el desorden interno puede llegar a quebrar el precario equilibrio de poder sobre el que se basa la vida política libanesa, en beneficio de alguno de sus grupos sectarios. Hezbolá, líder indiscutible de la fracción chií del país, aparece aquí como el grupo más organizado y fuerte dentro del país y, por tanto, como el que más podría ganar de esta quiebra. Debe tenerse en cuenta que, además de con el apoyo de la práctica totalidad del 27 por ciento de chiitas libaneses, la organización-milicia es vista de forma favorable por muchos miembros de la dividida comunidad cristiana –algo más de un 45 por ciento de la población del país– que anteponen su anhelo de orden y seguridad interna en el país a otras consideraciones. Sabedor de ello, el líder de Hezbolá, Hasan Nasrallah, se muestra moderado en sus propuestas, viendo en la comunidad sunnita, apoyada por Arabia Saudita, a su verdadero rival, y tratando de ampliar su base de poder.

Irán sería, sin duda, el verdadero triunfador de este escenario, pues no parece realista pensar en un Hezbolá que, una vez alcanzada la mayoría de edad, pase a tener una vida propia al margen del régimen de los ayatolás. Teherán completaría, con esta nueva pieza, el arco chiita que conecta Irán con Irak y, a través de Siria, con el Mediterráneo Oriental. Los efectos desestabilizadores de tal situación, sin embargo, no pueden ser subestimados si se tiene en cuenta que la sola posibilidad de que la República Islámica de Irán se haga con el control absoluto del Líbano constituye un casus belli para Israel.

En una nota positiva, la grave crisis que atraviesa el país y la fuerte presión popular, al menos en áreas urbanas, puede ser, paradójicamente, un acicate para superar el sistema sectario que tanto ha contribuido a generar esta situación. Sin embargo, semejante transición únicamente tiene posibilidades de avanzar –no importa cómo de tenues– con un decidido apoyo externo al por mayor.

En este escenario, el papel de la comunidad internacional no debe limitarse al aporte de recursos económicos para evitar el colapso del país. Su implicación tiene que favorecer el desarrollo y sostenimiento de movimientos cívico-políticos de base intersectaria que sean capaces de reemplazar a quienes perpetúan el actual sistema. Para ello, a su vez, es imperativo que las naciones contribuyentes presten su ayuda con altura de miras, renunciando a cualquier intento de configurar un Líbano a la medida de sus respectivos intereses nacionales, y forzando a las élites que controlan las facciones a abdicar del statu quo en pro de una verdadera identidad libanesa. La pregunta obvia es: ¿hay alguna posibilidad real de que esto suceda? La realidad, desafortunadamente, no permite albergar grandes esperanzas.

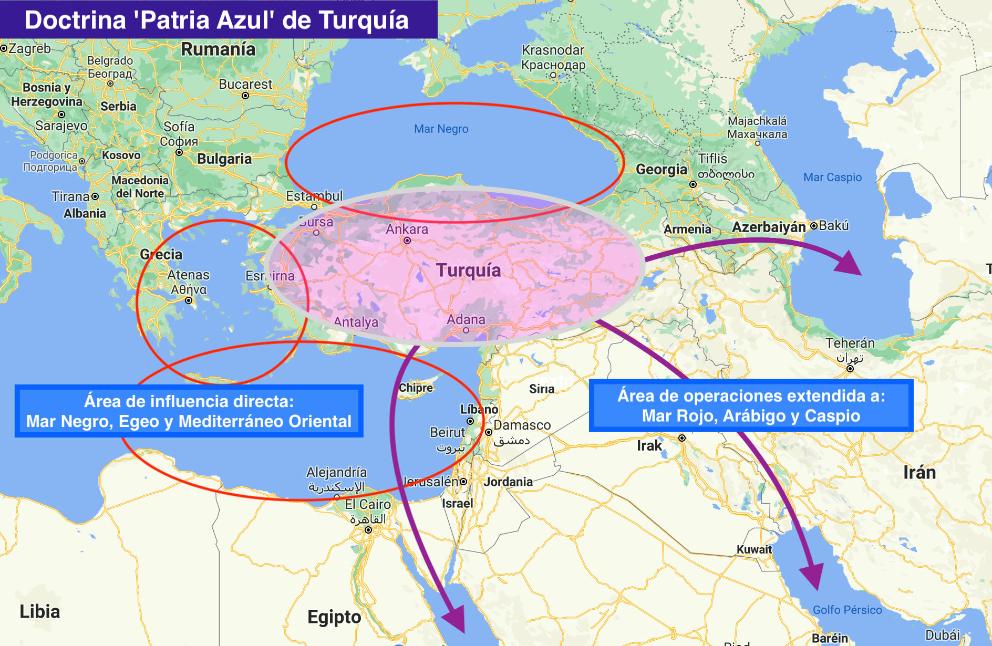

Ankara está implementando un plan estratégico para el control de las tres zonas marítimas que rodean al país

![Desfile de miembros de la Fuerza Naval de Turquía [Nérostrateur] Desfile de miembros de la Fuerza Naval de Turquía [Nérostrateur]](/documents/16800098/0/patria-azul-blog.jpg/5937153d-b304-227a-960f-0e5d972800a4?t=1621884766294&imagePreview=1)

▲ Desfile de miembros de la Fuerza Naval de Turquía [Nérostrateur]

ANÁLISIS / Lucas Martín*

Varias son las acciones que ha llevado a cabo Turquía en los últimos tiempos que indican la puesta en marcha de la llamada doctrina “Patria Azul”.

Entre los diversos hechos a tener en cuenta podemos tomar como elemento inicial el acuerdo firmado con uno de los dos contendientes que se disputan el poder en Libia, el GNA para ser más precisos.

Mediante el mismo, el GNA entregaba de facto a Turquía el control de las aguas territoriales libias al tiempo que establecía un corredor marítimo para Ankara en el este del Mar Mediterráneo.

Lo importante de tener el control de facto de esas aguas no es sólo el enorme volumen de tráfico marítimo que por ellas transita, sino que bajo las mismas se encuentran estratégicas reservas de gas natural y son además zona de paso de varios gasoductos que abastecen a Europa.

Si añadimos este tratado a los movimientos de Turquía en el Mediterráneo, el Egeo, así como su implicación en los conflictos de Siria y Libia, se observa que no son sino partes diferentes pero complementarias de un ambicioso plan minuciosamente trazado por Ankara desde hace algunos años para conseguir el control marítimo del Mediterráneo Este y las zonas adyacentes. El fin último de este plan sería otorgar a Turquía una independencia económica y energética que asegure el crecimiento del país en todos los órdenes.

“Mavi Vatam” - Patria Azul

De sobra es conocida la llamada “Doctrina Gerasimov”, que teoriza sobre la evolución de los conflictos bélicos y proporciona pautas de actuación en el marco actual. Pero mucho menos conocido es que un país como Turquía desarrolló hace casi dos décadas su propia doctrina tratando de dibujar los movimientos geoestratégicos necesarios para alcanzar unos objetivos básicos para el desarrollo de la nación turca y lograr su papel protagonista en el concierto internacional.

El padre de dicho plan es el almirante Cem Gurdeniz, y fue expuesto por primera vez en 2006 bajo el nombre de “Doctrina Patria Azul”.

El almirante basa su teoría en tres pilares, los cuales llevaría mucho tiempo tratar en detalle. Sin embargo, y para el caso que nos ocupa, es interesante detenerse al menos brevemente en el segundo pilar. Bajo este, Gurdeniz define lo que él considera las zonas de jurisdicción marítima que corresponden a Turquía y que valora como vitales para su supervivencia y desarrollo. Estas abarcan zonas del Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. Mediante la definición de estas establece las aguas territoriales, la plataforma continental y la zona económica exclusiva (ZEE).

El propio almirante reconoce que el problema no se encuentra ni mucho menos en al Mar Negro, donde se llegó a un acuerdo con la extinta Unión Soviética para establecer los límites de la plataforma continental en 1978 y posteriormente, en 1987, la ZEE. Es más, con posterioridad a la desaparición de la URSS se alcanzaron acuerdos con Georgia, Bulgaria y Ucrania.

La cuestión se centra en el Mediterráneo y en el Egeo. Precisamente el epicentro actual de los acontecimientos.

Los límites actuales establecidos, acuerdos de ZEE, etc., han sido impuestos a Turquía por la Unión Europea, según nuestro protagonista, que los considera especialmente gravosos en lo que se refiere a la zona griega y a Chipre. Turquía focaliza en la UE la responsabilidad de impedir en cierto modo el desarrollo turco, lo cual no deja de ser interesante cuando la propia Turquía ha tratado de formar parte de la Unión.

El eje sobre el que pivotan las acciones turcas en los últimos tiempos es el desafío. Y ello se encuentra de nuevo en las propias palabras del almirante, que afirma que la “Patria Azul” “desafía y reta notoriamente al mapa actual”.

Pero a pesar de lo que pueda parecer ese no es el objetivo final de la doctrina “Mavi Vatam”. Ese desafío es el camino para alcanzar su verdadero fin, y este no es otro que alcanzar el control y la consolidación de este de las tres zonas marítimas que rodean al país para, de este modo, ejercer su influencia tanto a nivel regional como internacional, haciéndose con los recursos energéticos necesarios para sostener el crecimiento económico y demográfico de Turquía sin tener que depender de terceros países.

Pero como es norma en estos asuntos, la historia siempre juega un papel fundamental, y en esta ocasión no es diferente.

Los turcos continúan viendo como una afrenta el Tratado de Lausana firmado en 1923 que circunscribe el país a sus fronteras y límites actuales. Mediante éste quedó invalidado el tratado de Sèvres, mucho más beneficioso, pero firmado por el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial.

En Lausana se dictó de facto la fragmentación del imperio, definiendo no sólo las fronteras de Turquía, sino las de Grecia y Bulgaria, concluyendo la soberanía turca sobre las islas del Dodecaneso, Chipre, Egipto, Sudán, Siria e Irak. El Kurdistán dejó de ser una unidad, dividiéndose entre varios países, y Armenia se repartió entre Turquía y la URSS. Las condiciones limitaron la capacidad de acción de los turcos, poniendo al país bajo el paraguas de las potencias occidentales, situación que se ha mantenido durante los casi 100 años transcurridos desde la firma.

Para poder entender la situación actual ha de tenerse en cuenta una serie de factores y circunstancias que constituyen la base de la misma.

Durante el periodo de la Guerra Fría y con la existencia del bloque comunista y su alianza militar, el Pacto de Varsovia, ese paraguas protector de occidente sobre Turquía se transformó más en una necesidad forzada por las circunstancias que en una imposición. La situación geoestratégica del país otomano le otorgaba una importancia vital para ambos bloques, y en el supuesto de que se desatasen las hostilidades sería uno de los primeros territorios en sufrir sus consecuencias. Como ejemplo vivo de esa clave geoestratégica, se debe recordar el papel que desempeñaron las bases americanas equipadas con misiles balísticos nucleares situadas en suelo turco en las negociaciones para desescalar lo que posteriormente se conoció como “la crisis de los misiles de Cuba”.

Pero desde los lejanos años sesenta hasta la actualidad, el mundo ha cambiado por completo. Los balances de poder han variado, y los acontecimientos que se han ido produciendo desde comienzos del siglo XXI, y especialmente durante la última década, han propiciado que los actuales dirigentes consideren que ha llegado su momento.

En su momento, la caída del bloque comunista y el periodo de debilidad de Rusia comenzaron a sentar las bases de una idea muy arraigada en la Turquía actual cuyo eje principal es que el paraguas protector de occidente ya no es tan necesario (no se puede olvidar que ese paraguas también era visto en cierto modo como un corsé).

El afianzamiento de esta idea ha coincidido con una etapa de gran crecimiento tanto económico como demográfico del país otomano, con previsiones de alcanzar los 90 millones de habitantes en 2030. Ambos parámetros tienen grandes implicaciones económicas, pues suponen un incremento notable en las necesidades energéticas del país. Si estas necesidades no son satisfechas no será posible sostener ese crecimiento poblacional ni acompasarlo con un adecuado desarrollo industrial.

La base del imprescindible desarrollo industrial es la independencia energética. Es uno de los factores clave que pueden permitir llevar adelante los diferentes proyectos. Actualmente las necesidades energéticas son cubiertas mediante el suministro desde terceros países. Los principales exportadores de recursos energéticos a Turquía son Rusia, Irán, Irak y Libia. Esta dependencia externa es una de las razones para el espectacular desarrollo de las capacidades militares turcas en los últimos años y su implicación directa en diversos escenarios inestables: mantener asegurado sin interrupciones el suministro de energía. Y ahí se puede encontrar una de las principales razones de las intervenciones en el norte de Siria, norte de Irak, o en Libia.

No obstante, esta no es la única razón para dichas intervenciones; existen otras motivaciones de índole política, compromisos que obligan a Turquía a tomar partido de un modo u otro. El problema kurdo, digno por si mismo de un documento monográfico, es uno de ellos.

Pero a pesar de las posibles motivaciones políticas, en la “Doctrina Patria Azul” el eje principal es la necesidad de alcanzar la independencia energética. Para ello es necesario tomar el control de los recursos energéticos necesarios y lograr la libertad de acción en este campo.

Dos son las esferas que define para conseguir este objetivo. La primera consistiría en el establecimiento de un área de seguridad y de control inmediato de los mares que rodean el país: el Mediterráneo, el Egeo y el Mar Negro. La segunda, de carácter estratégico, se extiende al Mar Rojo, el Mar Caspio y el Mar Arábigo, incluido el Golfo Pérsico.

El dominio turco del espacio marítimo señalado incluye el control sobre las reservas de gas y petróleo que hay en esas aguas. Esa posición de dominio marítimo se refuerza mediante el establecimiento de alianzas con los países de la zona, proporcionándoles apoyo, estableciendo bases militares en su territorio y facilitando material y adiestramiento militar a sus ejércitos, asegurándose así su apoyo. Esto es un hecho, y Turquía ya dispone de bases en Somalia, Sudán, Libia y Qatar, países a los que suministra sistemas de armas de fabricación propia y con los que mantiene acuerdos militares de diversa índole.

En este punto se debe hacer un inciso. Estos movimientos no son bien vistos por todos los países de la zona, algunos de los cuales ven amenazada su actual posición y sus propias aspiraciones de crecimiento en poder e influencia en ella. La existencia de una potencia regional dominante no suele dejar demasiado margen de maniobra. Y es importante citar también en este punto otras palabras del padre de la doctrina “Patria Azul”: “Turquía no necesita ningún aliado para proteger la Patria. La Patria es la Patria. Nuestra plataforma continental es nuestra patria y tenemos que protegerla”.

Sin embargo, afirma que en el futuro las relaciones entre Italia, Túnez, Libia y Turquía serán el eje principal del Mediterráneo. Obviando deliberadamente a países como Francia, Grecia y España.

Tradicionalmente, la Fuerza Naval turca tenía como área habitual de operaciones el Mediterráneo, el Mar Negro y el Egeo. Pero, desde hace no mucho, ha ampliado su zona de actuación extendiéndola hacia el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Golfo Pérsico, y llegando incluso a operar en estrecha colaboración con Pakistán.

Esta visión estratégica, centrada en el dominio del mar, aparte de en las razones expuestas previamente referidas al control de los recursos energéticos, tiene su explicación en el convencimiento que tiene Turquía de que su especial orografía, muy abrupta, ofrece ya de por sí una defensa natural y disuasoria ante cualquier agresión por tierra.

Además, la doctrina “Patria Azul” parte de la base de que Turquía debe ser una potencia eminentemente marítima. Es, por tanto, una doctrina realista de autodefensa de las zonas marítimas que por derecho corresponden a Turquía, para protegerlas con la mirada puesta en las generaciones venideras.

Por tanto, las fronteras marítimas, que se extienden por tres mares diferentes, son percibidas hasta el momento como el punto débil de la nación. Y eso es precisamente lo que está en proceso de transformación.

Este punto de vista tiene su raíz histórica en el antiguo Imperio Otomano, al cual hace referencia en numerosas ocasiones el almirante Cem Gürdeniz en sus escritos. Fue el que llevó a Erdogan, poco después de acceder al poder, a iniciar un programa completo de desarrollo y modernización de su Fuerza Naval conocido como “Milgem”. En este proyecto se han realizado fuertes inversiones de todo tipo, y no se han escatimado esfuerzos, pues para lograr el desarrollo de unas fuerzas armadas, especialmente en su vertiente marítima, que sustenten el objetivo de erigirse como una potencia regional e internacional, es clave un desarrollo tecnológico independiente de la industria turca.

En los últimos años, la industria de defensa turca ha experimentado una espectacular evolución, demostrando la efectividad de sus desarrollos en los escenarios libio, sirio y, más actualmente, en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Se ha puesto gran énfasis en el desarrollo de buques de guerra, sistemas aéreos no tripulados (UAVs) y sistemas de armas avanzados de gran calidad. Especialmente el capítulo de los UAVs es particularmente significativo, y debe ser objeto de un estudio en profundidad, incluso desde el punto de vista nacional en España.

De nuevo, aquí encontramos dos intenciones claramente definidas. Por un lado, la de alcanzar un nivel tecnológico puntero en sus fuerzas armadas que respalde la consecución de los objetivos señalados previamente, y por otro, la de situarse como referencia en el campo de la exportación de armas, para lograr ingresos y poder influir en los países de su interés y sus políticas del mismo modo en que lo hacen Estados Unidos, China y Rusia.

Siendo más concretos, en el marco del programa “Milgem” se han construido cuatro corbetas antisubmarinas, un buque de obtención de inteligencia, cuatro fragatas para guerra de superficie y cuatro fragatas antiaéreas. El programa también incluye cuatro corbetas de última generación para la Armada de Pakistán como una forma de exportar sus avances, aumentar la ya estrecha colaboración entre ambos países y obtener como no beneficios económicos para la industria armamentísticas.

Del mismo modo, 33 nuevas barcazas de desembarco con capacidad para el transporte tanto de tropas como de vehículos acorazados han sido entregadas a la Fuerza Naval turca. El desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades de asalto anfibio por parte de Turquía suponen un factor a tener en cuenta en un hipotético aumento de la tensión con Grecia, especialmente en lo que se refiere a las reclamaciones sobre las islas situadas al este del país y sus aguas.

El desarrollo de las capacidades de guerra naval se completa con la fabricación de seis nuevos submarinos de factura alemana construidos bajo licencia de HDW en la propia Turquía, concretamente del modelo U-214. Estos nuevos sumergibles están equipados con un sistema AIP que les permite permanecer durante largos periodos sin salir a superficie, y se unen a los diez que el país otomano operaba hasta el momento.

Este dato es uno de los más significativos desde el punto de vista de su capacidad desestabilizadora. Hasta el momento ha sido Grecia la que ha mantenido cierta superioridad tecnológica en este campo. Pero la entrada en servicio de las nuevas unidades turcas cambia significativamente el sentido de la balanza. Los submarinos, además de ejercer como perfectas plataformas de obtención de inteligencia, especialmente en las disciplinas SIGINT (Inteligencia de Señales) y COMINT (Inteligencia de Comunicaciones), son excelentes armas disuasorias, capaces de negar a una flota entera el acceso a una extensa área.

El elemento más significativo del pretencioso programa turco es un buque de asalto anfibio (LHD) llamado “Anadolu”. Este barco, de características muy similares al “Juan Carlos I” que opera la Armada española es un salto cualitativo en cuanto a las capacidades que proporciona, pues no solo puede transportar barcazas de desembarco, sino que desde su cubierta pueden operar diferentes tipos de helicópteros, UAVs y, en su caso, aviones de combate de despegue vertical.

Actualmente, el único aparato de dichas características compatible con el buque es el norteamericano F-35 B, que es la variante con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VSTOL). Turquía formaba parte de las naciones que habían decidido adquirir dicho avión de combate, aunque en su versión A, que es la estándar para la Fuerza Aérea, la entrega de cuyas primeras unidades ya tenía fecha fijada.

Pero la decisión del gobierno de Ankara de adquirir material antiaéreo ruso de última generación, como es el sistema S-400, ha llevado a los Estados Unidos a vetar su continuidad en el programa de adquisición del F-35 B. De hecho, los primeros aparatos destinados al país otomano han sido vendidos a la USAF. De todos modos, la intención de Turquía no era la de adquirir la versión VSTOL, lo cual deja en el aire su verdadera intención sobre qué aeronaves equiparán el buque.

El proyecto se completará con la construcción de un segundo buque de asalto anfibio, el “Trakya”. La posesión de dos unidades de este tipo proporciona a la fuerza naval turca unas capacidades muy superiores a las de sus vecinos en la región, otorgándole la capacidad de proyectar su fuerza anfibia en operaciones estratégicas y en dos escenarios simultáneamente.

El verdadero valor de estas capacidades no es el operativo en sí mismo, sino la capacidad disuasoria que representa.

La implicación de Turquía en los conflictos de Siria y Libia ha servido a las Fuerzas Armadas turcas, y dentro de estas a sus unidades navales, una enorme y valiosa experiencia en combate que le ha sido de gran utilidad para actualizar y mejorar su doctrina y sus capacidades operacionales. Esto, unido a la elevada calidad de la formación que tienen sus unidades, a la calidad de su equipamiento y al desarrollo tecnológico y armamentístico descritos, son los tres pilares necesarios para la puesta en marcha de la doctrina “Patria Azul”. La gran incógnita es cómo reaccionarán las otras potencias regionales, directamente afectadas ante el avance de este plan estratégico.

A modo de conclusión, puede decirse que los intereses son múltiples y a menudo cruzados, y afectan no solo a los países ribereños de esa zona del Mediterráneo, sino a potencias como Rusia y Francia y a organizaciones internacionales como la OTAN.

Los incidentes entre naciones en principio aliadas ya se han producido, llevando incluso a que Francia se retire de la operación de la OTAN en el Mediterráneo debido al problema acaecido entre una fragata gala y otra turca, y teniendo como consecuencia un ataque contra posiciones turcas por parte de aviones “Rafale” procedentes de bases en los Emiratos Árabes, pero cuya nacionalidad continúa sin estar clara.

No hay duda de que la actitud turca, y la puesta en marcha de su plan, pone en una situación de debilidad a la Alianza Atlántica, pues uno de los motivos que sustentan el plan es la percepción que tiene Turquía de que ya no necesita el amparo del paraguas de Occidente para la defensa de sus intereses.

Por otro lado, Turquía juega con la baza de poseer la llave de la puerta de entrada al torrente de inmigrantes procedentes de Siria, Libia, Somalia y Eritrea hacia la Unión Europea. Y la usará como medida de presión ante cualquier reacción o posicionamiento de Europa en contra de sus intereses.

El Mediterráneo Oriental ha recobrado el papel protagonista en la geopolítica mundial que ya tuvo en el siglo XVI, solo que esta vez tenemos a nuevas potencias como Rusia que también reclaman su espacio y su necesidad de una presencia permanente y fuerte en esa zona. No podemos obviar la relación que tiene esa necesidad rusa con el conflicto de Crimea y la necesidad estratégica de poder controlar en cierto modo ambos lados del Bósforo y asegurar la salida al Mediterráneo de la flota del Mar Negro.

Todos estos intereses económicos, energéticos y políticos están creando una situación muy complicada donde además se unen los conflictos “internos” de Siria y Libia, creando una sobrepresencia de unidades militares, combatientes, compañías militares privadas, sistemas de armas, aviones, UAVs, etc. que en cualquier momento, y a causa de cualquier error inopinado, pueden dar lugar a un incidentes que por leve que sea tenga consecuencias imprevisibles e irreparables.

* El autor es teniente coronel de Infantería y analista de Geopolítica

BIBLIOGRAFÍA

Kasapoglu, ‘The Blue Homeland’: Turkey’s largest naval drill. Anadolu Agency 27 February.

SETA Security Sadar Turkey’s geopolitical landscape in 2020

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, “An assesment of eastern mediterranean maritime boundary delimitation agreement between Turkey and Libya” Science Journal of Turkish Military Academy Haziran /June 2020

Eyal Pinko, “Turkey’s Maritime Strategy Ambitions: The Blue Homeland Doctrine (Mavi Vatan)” Research Institute for European and American Studies (www.rieas.gr) April 2020

Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en un conflicto en el que también se han implicado Turquía y Rusia

![Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia] Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]](/documents/16800098/0/nagorno-karabaj-blog.jpg/222b236d-6a6a-e4af-fd54-efef333f0717?t=1621884636053&imagePreview=1)

▲ Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

La región de Nagorno Karabaj, tradicionalmente habitada por armenios cristianos y turcos musulmanes, es internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. No obstante, su población es de mayoría armenia, y con sentimiento independentista. En época soviética se convirtió en una región autónoma dentro de la república de Azerbaiyán y fue en la guerra de la década de 1990 cuando, además de dejar unos 30.000 muertos y alrededor de un millón de personas desplazadas, las fuerzas separatistas capturaron territorio adicional azerí. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, las discrepancias étnicas entre Azerbaiyán y Armenia se han hecho más profundas. Incluso un censo de 2015 de Nagorno Karabaj reportó que no vivía allí ningún azerí, mientras que, en época soviética, los azeríes conformaban más de un quinto de la población. Desde la tregua entre las dos exrepúblicas soviéticas de 1994, se ha dado una situación de punto muerto, con el fracaso de varias negociaciones para lograr un acuerdo de paz permanente. La disputa ha continuado congelada desde entonces.

El pasado 27 de septiembre, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán volvió a conducir a un enfrentamiento militar. Los últimos acontecimientos van mucho más allá de los enfrentamientos habituales, ya que hay informes de helicópteros derribados, uso de drones de combate y ataques con misiles. En 2016 se produjo una violenta escalada del conflicto, pero no se ocupó Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, y tampoco se declaró ninguna ley marcial. Si algo queda claro es que la escalada actual es una consecuencia directa del congelamiento del proceso de negociaciones. Además, es la primera vez que los estallidos armados se producen en intervalos tan cortos, pues la última escalada del conflicto tuvo lugar el pasado mes de julio.

El ministro de Defensa de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, amenazó el pasado 27 de septiembre con un “gran ataque” contra Stepanakert, si los separatistas no cesaban de bombardear sus asentamientos. Nagorno Karabaj declaró que respondería de forma “muy dolorosa”. Armenia, por su parte, advirtió que el enfrentamiento podría desatar una “guerra a gran escala en la región”.

Los líderes de ambos países se responsabilizan mutuamente de esta nueva escalada de la violencia. Según Azerbaiyán, las Fuerzas Armadas de Armenia provocaron constantemente al país, disparando contra el ejército y contra aglomeraciones de civiles. Además, en múltiples canales de televisión locales azerbaiyanos, el presidente Ilham Aliyev ha declarado que Armenia se está preparando para una nueva guerra, concentrando todas sus fuerzas en Karabaj. Incluso las autoridades azeríes han restringido el uso de internet en el país, limitando principalmente el acceso a las redes sociales.

En su operación de contraofensiva, Azerbaiyán movilizó personal y unidades de tanques con el apoyo de tropas de artillería y misiles, aviación de primera línea y vehículos aéreos no tripulados (UAV), decía el comunicado de prensa del Ministerio. Además, de acuerdo con el Observatorio sirio de Derechos Humanos, varios sirios de grupos yihadistas, de facciones respaldadas por los turcos, son combatientes en Nagorno-Karabaj. Esto ha sido corroborado por fuentes rusas y francesas. En cualquier caso, no sería sorprendente cuando Turquía se sienta al lado de Azerbaiyán.

Por su parte, Armenia culpa a Azerbaiyán de comenzar el combate. Autoridades armenias anunciaron que el ejército azerbaiyano había atacado con lanzagranadas propulsadas por cohetes y con misiles. Armenia no ha dejado de prepararse, pues en las semanas previas al inicio del combate, se habían detectado múltiples envíos de armas rusas al país a través de vuelos de transporte pesado. Por otro lado, el ministro de Defensa de Armenia ha acusado a Turquía de ejercer el comando y control de las operaciones aéreas de Azerbaiyán a través del avión Boeing 737 Airborne Early Warning & Control, ya que Turquía tiene cuatro de estos aviones.

Desencadenantes

Ambas potencias estaban en alerta debido a los enfrentamientos de julio. Desde entonces, no han abandonado la preparación militar a manos de sus aliados externos. Por tanto, los acontecimientos actuales no pueden describirse como surgidos de la nada. Después del estallido de julio ha persistido la sensación de que el enfrentamiento armado simplemente había quedado en suspenso.

Horas después del estallido de los combates, Armenia declaró la ley marcial y la movilización general. Azerbaiyán, al contrario, declaró que tal actuación no era necesaria, pero finalmente el parlamento decidió imponer la ley marcial en algunas regiones del país. No solo se decretó la ley marcial, sino que también el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán declaró la liberación de siete aldeas, el establecimiento de un toque de queda en varias ciudades y la reconquista de múltiples alturas importantes. Está claro que todos los territorios ocupados tienen un crucial valor estratégico: Azerbaiyán ha asegurado el control visual de la carretera Vardenis-Aghdara, que conecta con el Karabaj, ocupado por Armenia. La carretera fue terminada por Armenia hace tres años, con el fin de facilitar las transferencias de carga militar de forma rápida, algo que indica que se trata de una posición estratégica para Armenia.

La guerra de drones ha estado también presente en el conflicto con drones turcos e israelíes usados por Azerbaiyán. Las medidas anti-drones que Armenia tiene que llevar a cabo están haciendo partícipe en el asunto a Irán.

Un factor importante que ha podido llevar al conflicto han sido los cambios en la cúpula diplomática de Bakú. Elmar Mammadyarov, ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, abandonó su cargo durante los enfrentamientos de julio. Ha sido reemplazado por el exministro de Educación, Jeyhun Bayramov, quien no tiene mucha experiencia diplomática. Mientras tanto, Hikmet Hajiyev, asesor de política exterior del presidente de Azerbaiyán ha visto aumentado su papel en estas áreas.

Pero el problema no se centra tanto en los nuevos nombramientos. Durante los últimos años, Mammadyarov fue el mayor optimista acerca de las concesiones que Armenia podría estar dispuesta a hacer bajo el nuevo gobierno de Nikol Pashinyan. Y es que, desde la Revolución de Terciopelo de Armenia, que llevó al puesto de primer ministro a Pashinyan en 2018, Azerbaiyán había abrigado la esperanza de poder resolver el conflicto. Esta esperanza era compartida por muchos diplomáticos y expertos de Occidente. Es más, incluso dentro de Armenia, los oponentes de Pashinyan lo calificaron de traidor porque, según afirmaban, vendía los intereses del país a cambio de dinero occidental. Toda esta esperanza en torno a Armenia desapareció, pues la posición del nuevo primer ministro armenio con relación a Nagorno-Karabaj fue más dura que nunca. Hasta declaró en varias ocasiones que “Karabaj es Armenia”. Todo esto llevó a reforzar la posición de Azerbaiyán, que tras los enfrentamientos de julio se endureció. Y es que Bakú nunca ha descartado el uso de la fuerza para intentar solucionar el problema de su integridad territorial.

En el conflicto de 2016 hubo muchos esfuerzos para minimizar estos disturbios armados, principalmente por parte de la diplomacia rusa. Estos han contado con el respaldo de Occidente, que vio la mediación de Moscú como algo positivo. Sin embargo, las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán no se han reanudado, y la excusa de la pandemia de coronavirus no ha sido muy convincente, según medios nacionales.

Más puntos han llevado a la escalada actual, como una mayor participación turca. Después de los enfrentamientos de julio, Turquía y Azerbaiyán realizaron ejercicios militares conjuntos. Los representantes de Ankara comenzaron a hablar sobre la ineficacia del proceso de paz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablando el pasado mes en la Asamblea General de la ONU, describió a Armenia como el mayor obstáculo para la paz a largo plazo en el sur del Cáucaso. Esto no quiere decir que Turquía haya provocado la nueva escalada, pero sin duda contribuyó a empujar a Azerbaiyán a una actitud más envalentonada. El presidente turco afirmó en Twitter que “Turquía, como siempre, está con todos sus hermanos y hermanas de Azerbaiyán”. Además, el pasado mes de agosto, el ministro azerí de Defensa dijo que, con la ayuda del ejército turco, Azerbaiyán cumpliría “su sagrado deber”, algo que puede interpretarse como la recuperación de los territorios perdidos.

Importancia internacional

En un breve repaso por los aliados, cabe mencionar que los azeríes son una población mayoritaria de origen turco, con la que Turquía tiene estrechos lazos, aunque a diferencia de los turcos, la mayor parte de azeríes son musulmanes chiítas. En cuanto a Armenia, Turquía no tiene relaciones con el país, pues el primero es un país mayoritariamente cristiano ortodoxo que históricamente siempre se ha apoyado en Rusia.

Nada más comenzar las hostilidades, varios estados y organizaciones internacionales pidieron un alto al fuego. Por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo armenio, Zohrab Mnatsakanyan, pidió el fin de los combates y declaró que Moscú continuaría con sus esfuerzos de mediación. Mientras tanto, tal como hizo después de los enfrentamientos de julio, Turquía volvió a expresar a través de varios canales su pleno apoyo a Azerbaiyán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que Ankara está dispuesta a ayudar a Bakú de cualquier forma. El presidente armenio, horas previas al inicio del fuego, mencionó que un nuevo conflicto podría “afectar a la seguridad y estabilidad no solo del Cáucaso Sur, sino también de Europa”. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó serias preocupaciones y pidió a ambas partes detener los combates.

Por otro lado, está Irán, que es principalmente chiíta y además tiene una gran comunidad de etnia azerí en el noroeste del país. No obstante, mantiene buenas relaciones con Rusia. Además, teniendo frontera con ambos países, Irán se ofreció a mediar en conversaciones de paz. Aquí se centra el problema actual de Irán sobre el nuevo conflicto. Los activistas azeríes convocaron protestas en el Azerbaiyán Iraní, que es el territorio nacional de los azeríes bajo soberanía de Irán, en contra del apoyo de Teherán a Armenia. Los arrestos llevados a cabo por el gobierno iraní no han impedido que sigan las protestas por parte de este sector social. Esta respuesta en las calles es un importante indicador de la temperatura actual en el noroeste de Irán.

En cuanto a países occidentales, Francia, que tiene una gran comunidad armenia, pidió un alto el fuego y el inicio del diálogo. Estados Unidos aseguró haber contactado con ambas partes para urgirles a “cesar las hostilidades inmediatamente y evitar palabras y acciones de poca ayuda”.

Rusia puede tener serias preocupaciones en la reanudación de las hostilidades a gran escala. Ha dejado claro en múltiples ocasiones que lo importante es evitar que el conflicto vaya a más. Un motivo de esa insistencia puede ser que el Kremlin tiene ya frentes abiertos en Ucrania, Siria y Libia, además de la situación actual en Bielorrusia, y el envenenamiento de Alexéi Navalni. Además, a pesar del intento actual por parte de los presidentes de Rusia y Turquía por mostrar que las relaciones entre sus países van bien, cada vez son mayores y más diversas las discrepancias entre ellos, como sus puntos de vista en Siria o en Libia. Y ahora, Vladimir Putin no podría dejar a Armenia en manos de Azerbaiyán y Turquía.

El Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tiene como principal misión la mediación de las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y está copresidida por Rusia, Francia y Estados Unidos. Como respuesta al presente conflicto, pidió “regreso al alto el fuego y reanudación de negociaciones sustantivas”. A principios de este año, Armenia rechazó los Principios de Madrid, el principal mecanismo de resolución de conflictos que propuso el Grupo de Minsk. Además, esta iniciativa se ha visto cada vez más imposibilitada por el concepto de “nueva guerra por nuevos territorios” del Ministerio de Defensa de Armenia, así como por la idea de unificación de Armenia y Karabaj de Nikol Pashinyan. Todo esto ha enfurecido al gobierno y la ciudadanía azerí, que ha criticado cada vez más al Grupo de Minsk. Azerbaiyán también ha criticado la pasividad del grupo ante lo que considera acciones incendiarias de Armenia, como el traslado de la capital de Karabaj a Susa, una ciudad con gran importancia cultural para los azerbaiyanos, o como el asentamiento ilegal de libaneses y armenios en territorios ocupados de Azerbaiyán.

Si alguna conclusión debe de ser obtenida de esto es que, para muchos, tanto en Azerbaiyán como en Armenia, el proceso de paz se ha desacreditado en las últimas tres décadas de negociaciones fallidas, lo que ha provocado cada vez más advertencias de que el status quo conduciría a una mayor intensificación del conflicto.

Entre algunos expertos existe una creciente preocupación de que los países occidentales no comprenden la situación actual y las consecuencias que se podrían derivar del peor estallido en la región en años. El director de la Oficina del Cáucaso Sur en la Fundación Heinrich Boell, Stefan Meister, ha afirmado que los combates entre estas dos regiones pueden llegar lejos. En su opinión, “la Unión Europea y Occidente subestiman el conflicto”.

La Unión Europea también se ha posicionado. Ya ha pedido a Armenia y Azerbaiyán la reducción de las tensiones transfronterizas, instando a detener el enfrentamiento armado y a abstenerse de acciones que provoquen más tensión, debiendo tomar medidas para evitar una mayor escalada.

El conflicto en el Cáucaso tiene gran importancia internacional. En la zona se dan periódicos enfrentamientos y resurgimientos de tensiones. La relevancia se centra en que cualquier escalada de la violencia puede desestabilizar la economía global, dado que el Cáucaso sur es un pasillo para gasoductos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales, y más concretamente, a Europa. Si Armenia decide que Azerbaiyán ha escalado demasiado, podría atacar el Gasoducto del Cáucaso del sur de Azerbaiyán, que envía gas para el TANAP de Turquía, y termina con el TAP, que abastece a Europa. Otro aspecto estratégico es el control de la ciudad Ganyá, pues controlarla podría conectar a Rusia con Karabaj. Además, el control de ese emplazamiento podría cortar la conectividad entre Azerbaiyán, Georgia y Turquía en relación con los gaseoductos. Ya hubo conflictos en esta área el pasado mes de julio, por ello a raíz del nuevo conflicto Azerbaiyán se ha predispuesto a cerrar el espacio aéreo de la región.

![En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia] En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]](/documents/16800098/0/nagorno-karabaj-mapa.jpg/112d46eb-041d-b714-85b0-10a262216ce3?t=1621884663387&imagePreview=1)

En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]

¿Una nueva guerra?

Hay varios resultados posibles para la situación actual. Lo más probable es una batalla por zonas pequeñas y no particularmente importantes, que permitan la declaración simbólica de una “victoria”. El problema se centra en que cada oponente puede tener una visión muy diferente de las cosas, siendo entonces inevitable una nueva vertiente de confrontación, subiendo el listón del conflicto, y derivando en una menor posibilidad de entendimiento entre las partes.

Aunque poco probable, muchos analistas no descartan la posibilidad de que la escalada actual sea parte de los preparativos para las negociaciones y sea necesaria para apuntalar las posiciones diplomáticas y aumentar la presión sobre el oponente antes de reanudar las conversaciones.

Cualquiera que sea el razonamiento detrás de los enfrentamientos armados, una cosa está clara: la importancia de la fuerza militar en el proceso de paz de Nagorno-Karabaj crece día a día. La ausencia de conversaciones se está volviendo crítica. Si el péndulo de Karabaj no se arregla pronto y no pasa de los generales a los diplomáticos, puede volverse irreparable. Y será entonces cuando las perspectivas de que estalle otra guerra regional una vez más dejarán de ser un mero escenario descrito por los expertos.

Mientras que Rusia sigue insistiendo en que no hay otra opción más que la vía pacífica, la Línea de Contacto entre ambos lados en Nagorno Karabaj se ha convertido en la zona más militarizada de Europa. Muchos expertos han mostrado en varias ocasiones como posible escenario que Azerbaiyán decida lanzar una operación militar para recuperar su territorio perdido. El país, cuya principal fuente de ingresos es su riqueza petrolera del Mar Caspio, ha gastado miles de millones de dólares en nuevo armamento. Además, ha sido Azerbaiyán quien ha reemplazado a Rusia como el mayor portador de gas natural a Turquía.

Una gran consecuencia del conflicto se centra en las posibles pérdidas de Rusia e Irán. Una víctima más del conflicto puede ser la posición rusa como líder de Eurasia. Otro argumento se basa en el Consejo turco, que ha exigido la retirada de Armenia de tierras azerbaiyanas. El problema está en que los miembros de ese consejo, Kazajistán y Kirguistán, son también miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Rusia junto con Armenia. Por otro lado, además, Irán muestra pánico ante la solidaridad total expresada por Turquía a Azerbaiyán, pues viven más azeríes en el Azerbaiyán Iraní que en la República de Azerbaiyán.

Nos situamos ante uno de los tantos conflictos ejemplificativos del nuevo y actual “estilo” de guerra, donde grandes potencias se sitúan a espaldas de pequeños conflictos. No obstante, el territorio de Nagorno-Karabaj será pequeño en extensión, pero no en importancia, ya que además de contribuir a la continuidad en la desestabilización del área caucásica, puede afectar a potencias cercanas, e incluso a Europa. Occidente debiera otorgarle la importancia que se merece, pues de continuar en la misma línea, la puerta está abierta a un conflicto bélico más violento, extenso y prolongado.

![Nicolás Maduro during a broadcasted speech [Gov. of Venezuela] Nicolás Maduro during a broadcasted speech [Gov. of Venezuela]](/documents/16800098/0/nicolas-maduro.jpg/61303fce-8b6f-0835-73c1-7dc5fe8e6e8f?t=1621887713513&imagePreview=1)

▲ Nicolás Maduro during a broadcasted speech [Gov. of Venezuela]

ESSAY / Isabelle León Graticola

It is no secret to anyone that Venezuela is going through the most convoluted economic and social crisis in its history, a crisis in which the creators have manipulated the existence of the people, degrading its integrity, and extinguishing everything that once characterized Venezuela.

The country holds a key geopolitical location that serves as a route for North America and the Caribbean to the rest of South America. Likewise, the country is endowed with abundant natural resources like natural gas, iron ore, diamonds, gold, and oil.1 Venezuela has the largest proven oil reserves in the world, with 302 billion barrels in January 2018, emanating an extremely rich country with astonishing potential.2 However, this crisis has not only hindered people's lives but has ironically dissipated the country's resources to consolidate the pillars of the regime to such an extent that today the government of Nicolás Maduro is importing oil from Iran. Inadequate policies that have weakened the society’s sense of responsibility and nationalism, decreased foreign investment out of lack of trust, and annihilated the state-led oil production, therefore reinforcing the country’s economic downfall and hyperinflation.

The Venezuelan government, headed by Nicolás Maduro, has managed its way to continue holding power despite accusations of corruption, crimes against humanity, and even drugs trafficking involvement. The perplexing socio-economic and political crisis has created an unsustainable and violent context in which poorly informed people are manipulated by the government through speeches that take big significance on how society perceives the actual situation, as well as other countries’ statements on the crisis. Up to this point, it has become difficult to understand what keeps bolstering this regime, but if the situation is analyzed from the nucleus, the well-orchestrated rhetoric of Chávez and his successor, Maduro, has contributed to support the ends and sustainment of the regime.

Since Maduro reached power, poverty motivated violence has been rampant in Venezuela and insecurity has become a significant part of society’s dynamics. Consequently, many protests against the government demanding for freedom and better living standards have taken place. Maduro’s regime has been forced to employ tools such as fake news and hateful rhetoric to soften the anger of the people by manipulating them and brainwashing the armed forces to avoid uprisings.

This article aims to analyze how Maduro’s rhetoric has maintained a minority in the wrong side of history and a majority in constant battle by making erroneous accusations to third parties to justify the perturbed situation, while the government keeps enriching its wallet at the cost of the people and its smudged operations. Such feverish society gave rise to pure uncertainty, to a place where disinformation takes the form of a lethal weapon for the dangerous context in which it exists.

The background: Chávez’s indoctrinated society

First, it is necessary to clarify that the focus of this article is merely on the rhetorical aspect as a pillar of the regime. However, when it comes to the background that has sustained Maduro’s administration up to this day, there is a more complex reality, full of crime, death, manipulation, and corruption. Venezuela is an almost abnormal reality because, after more than twenty years, it is still tied to a group of people who have taken absolutely everything from it. From a man that portrayed nothing but hope for the poor, to one who has managed his way sticking to policies damaging to the very people they mean to help, and which, sooner or later, will make the regime collapse.

Hugo Chávez’s presidency was characterized by a tremendous and persuasive oratory; he knew how to get to the people. Chávez’s measures and campaigns were based on a psychological strategy that won him the admiration of the most impoverished classes of the country. Chávez arrived and gave importance and attention to the big mass of the population that previous governments had systematically neglected. People felt the time had come for them to have what they never had before. Filled with charisma and political mastery, his speeches always contained jokes, dances, and colloquial phrases that were considered indecent by the country’s highest class and often misunderstood abroad.

Chávez always built a drastic separation between the ideals of the United States and Venezuela and looked for ways to antagonize the former with his rhetoric. He began to refer to George W. Bush as “Mr. Danger”, an imperial literary character of one of the most famous Venezuelan novels, Doña Bárbara.3

Hugo Chávez is one of the most revolutionary characters in Venezuelan history, one who brought the convoluted situation that today perpetuates in the country. Chávez persecuted journalists and political opponents, expropriated lands, nationalized Venezuela’s key industries such as telecommunications, electricity, and the refining processes of heavy crudes, and slowly degraded the society as the exercise of power was directed to hold complete control of Venezuela’s internal dynamics.4

Chávez extended education and medical assistance to the least favored classes and improved the living conditions of the needy. This policy did nothing but create among these classes a culture of dependence on the government. Chávez’s supporters or Chavistas were the pillars that buttressed the government, while the wealthy were cataloged as “squealing pigs” and “vampires.”5 The Chavistas admired Chavez’s charismatic character and his constant gifts; he gave them fridges and TVs, gadgets that they could never afford on their own. He also constructed buildings, under the “Misión Vivienda” initiative, to give people living in slums a ‘proper’ home. All of this was possible because the oil prices at the time were skyrocketing; he used the oil income to buy his support. The general standard of life, however, continued to be poor. The government knew what to give and how to manipulate to stay in power, and that is precisely what made Hugo Chávez so powerful and almost impossible to defeat despite strong opposition.

Historically, the United States has opposed left-wing governments in Latin America, so Chávez condemned the US, by referring to them as an imperialist power, or the “Empire.” He disgraced US leaders and actions and transferred that anti-imperialistic and anti-capitalist approach to the population, part of which supported him and was blindly loyal to the cause. Chávez’s alliance with Cuba under Fidel Castro led to the supply of oil at cut-rate prices, all related to the desire of reducing US economic influence in South America. Chávez's populist initiatives were the tenets of his administration and controversial foreign policy. These, along with his rhetoric and opposition from the Venezuelan wealthy class, deeply polarized the society and gave rise to what Venezuela has today: a divided society that has suffered from the lack of basic necessities, disinformation, and integrity.

Currently, the spokesmen of the Government of Nicolás Maduro address citizens at all hours from public channels and social networks to stir up the disgruntlement of the population toward the external enemy.6 Despite the poorly prepared speeches, the lack of vocabulary, and the improper formulation of sentences, Maduro has kept the colloquial and unformal rhetoric that characterized Chávez, but has failed to draw the connection that the late president enjoyed. The anti-imperialist strategy has been maintained, and, as the justification of the crisis, it has become the epicenter of the regime’s speech. Nicolás Maduro’s rhetoric revolves around two words: the US and the “Patria”, a word frequently used by Chávez.

The base of Maduro’s rhetoric: the love for Chávez

Shortly before dying in March 2013, Hugo Chávez appointed Vice President Nicolás Maduro as his successor. Chávez’s charisma and legacy are what somehow ensured him that Maduro would provide a smooth transition. After Chávez’s passing, Maduro took advantage of the momentum and sentiment that the Chavistas revealed and ensured that if picked, he would follow the steps of his predecessor and would continue to strengthen the ‘Bolivarian Revolution’. Along with the continuity with Chávez's legacy, the defense of Venezuelan sovereignty in front of the US, and the social equality became the key messages of his administration.7 Nevertheless, Maduro had little support from the elites and inherited a country that was already economically weak due to the downfall of the oil prices and corruption.

In Chávez’s wake, Maduro appealed to the emotion of the audience. He strongly claimed that the people were there for the ‘Comandante’ and said that “his soul and his spirit was so strong that his body could not stand it anymore, and he was released and now through this universe expanding filling us with blessings and love”. He knew what this meant for the people and a crying audience exclaimed “Chávez vive, la lucha sigue”.

Maduro filled his rhetoric with the love for Chávez. He acknowledged that the Chavistas worshipped him as if he was God and that for ideological reasons, support for Maduro was guaranteed. Nevertheless, others recognized that the situation in the country was not favorable and questioned Maduro’s ability to fill the void left by Chávez. When Maduro took power, the country entered a period of reinforced economic decline accompanied by hyperinflation that nowadays exceeds 10 million percent.8 As it was previously stated, the conditions of poverty surpass anything seen before in the country, which is now on the brink of collapse.