Breadcrumb

Blogs

El yacimiento de hidrocarburos es el eje central del Plan Gas 2020-2023 del presidente Alberto Fernández, que subsidia parte de la inversión

Actividad de YPF, la compañía estatal argentina de hidrocarburos [YPF]

ANÁLISIS / Ignacio Urbasos Arbeloa

Argentina enfrenta una profunda crisis económica que está impactando con toda su crudeza en el nivel de vida de sus ciudadanos. El país, que había logrado salir con enormes sacrificios del corralito de 2001, ve cómo sus mandatarios incurren en las mismas imprudencias macroeconómicas que llevaron la economía nacional al colapso. Tras un mandato enormemente decepcionante de Mauricio Macri y su “gradualismo” económico, la nueva administración de Alberto Fernández ha heredado una situación muy delicada, agravada ahora por la crisis mundial y nacional generada por la Covid-19. La deuda pública ya supone casi el 100% del PIB, el peso argentino tiene un valor inferior a 90 unidades por dólar estadounidense, mientras el déficit público persiste. La economía sigue en recesión, acumulando cuatro años de decrecimiento. El FMI, que prestó en 2018 cerca de 44.000 millones de dólares a Argentina en el mayor préstamo de la historia de la institución, ha comenzado a perder la paciencia ante la falta de reformas estructurales y las insinuaciones de reestructuración de deuda por parte del gobierno. En esta situación crítica, los argentinos observan el desarrollo de la industria petrolera no convencional como una posible salida a la crisis económica. En particular, el súper yacimiento de Vaca Muerta concentra la atención de inversores internacionales, gobierno y ciudadanos desde hace una década, siendo un proyecto muy prometedor no exento de desafíos ambientales y técnicos.

El sector energético en Argentina: una historia de fluctuaciones

El sector petrolero en Argentina tiene más de 100 años de historia desde que en 1907 se descubriera petróleo en el desierto patagónico. Las dificultades geográficas del área –escasez de agua, lejanía de Buenos Aires y vientos salinos de más de 100 km/h– hicieron que el proyecto avanzara muy lentamente hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. El conflicto europeo interrumpió las importaciones de carbón desde Inglaterra, que hasta la fecha constituían el 95% del consumo energético en Argentina. La emergencia del petróleo en el periodo de Entreguerras como materia prima estratégica revalorizó el sector, que comenzó a recibir enormes inversiones foráneas y domésticas en la década de los años 20. Para 1921 se creó YPF, la primera empresa petrolera estatal de América Latina, con la autosuficiencia energética como principal objetivo. La convulsión política del país durante la denominada Década Infame (1930-43) y los efectos de la Gran Depresión dañaron el incipiente sector petrolero. Los años de gobierno de Perón supusieron un tímido despegue de la industria petrolera con la apertura del sector a empresas extranjeras y la construcción de los primeros oleoductos. En 1958 llegó Arturo Frondizi a la presidencia argentina y sancionó la Ley de Hidrocarburos de 1958, logrando un impresionante desarrollo del sector en tan solo 4 años con una inmensa política de inversión pública y privada que multiplicó por tres la producción de petróleo, extendió la red de gasoductos y generalizó el acceso de industria y hogares al gas natural. El régimen petrolero en Argentina mantenía la propiedad del recurso en manos del estado, pero permitía la participación de empresas privadas y extranjeras en el proceso de producción.

Desde la exitosa década de los 60 en materia petrolera, el sector entró en un periodo de relativo estancamiento en paralelo con la caótica política y economía de Argentina en el momento. La década de los 70 supuso una compleja travesía en el desierto para YPF, sumida en una enorme deuda e incapaz de aumentar la producción y asegurar el tan ansiado autoabastecimiento.

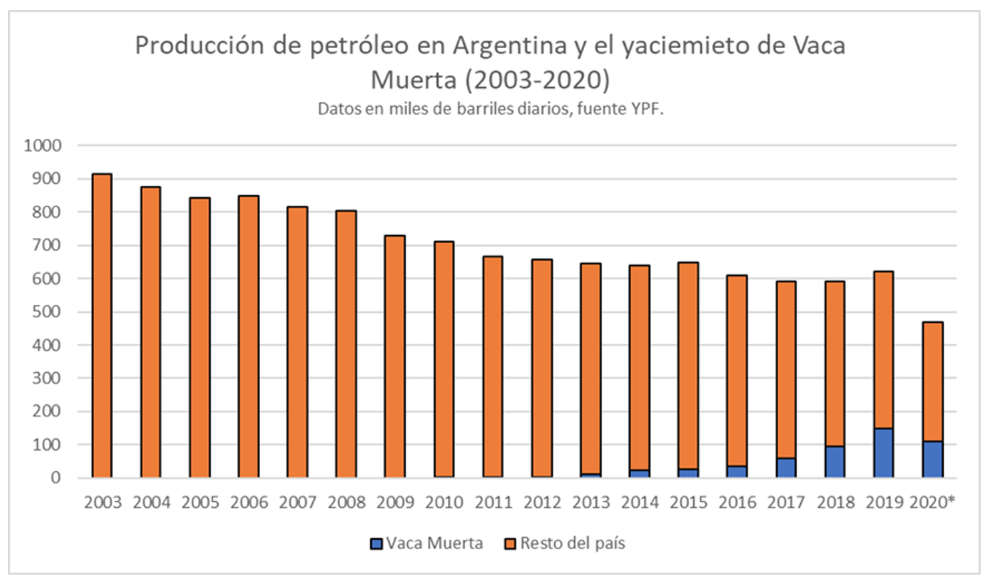

Con el denominado Consenso de Washington y la llegada a la presidencia de Carlos Menem en 1990 se procedió a la privatización de YPF y a la fragmentación del monopolio estatal sobre el sector. Para 1998, YPF ya estaba totalmente privatizada bajo la propiedad de Repsol, que controlaba el 97,5% de su capital. Fue en el periodo 1996-2003 cuando se alcanzó la producción máxima de petróleo, exportando gas natural a Chile, Brasil y Uruguay, superando además los 300.000 barriles diarios de crudo en exportaciones netas.

Sin embargo, pronto comenzó un cambio de tendencia ante la intervención estatal en el mercado. El consumo doméstico con precios fijos de venta para los productores petroleros era menos atractivo que el mercado de exportación, incentivando la sobreproducción de las compañías privadas para poder exportar petróleo e incrementar los ingresos exponencialmente. Con la subida del precio del petróleo del denominado “superciclo de las commodities” durante la primera década del presente siglo, la diferencia de precios entre las exportaciones y las ventas domésticas se acrecentó, generando un verdadero incentivo para centrar la actividad en la producción. Quedaba así la exploración en un segundo plano, ya que el consumo doméstico crecía rápidamente por los incentivos fiscales y se preveía un horizonte cercano sin posibilidad exportadora y, por ende, menores ingresos derivados del incremento en las reservas.

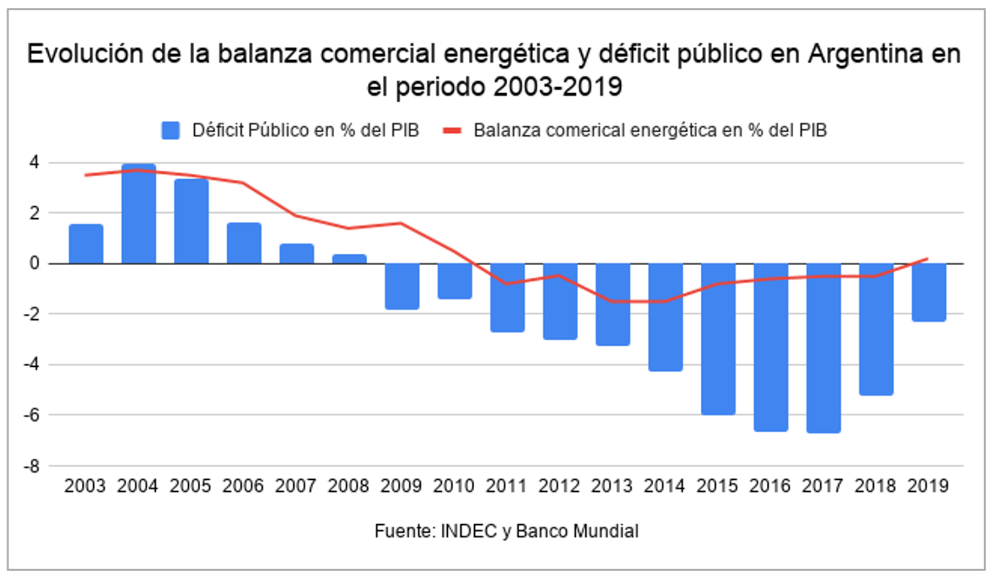

La salida a la crisis de 2001 se produjo en un contexto de superávit fiscal y comercial, que permitió recuperar la confianza de los acreedores internacionales y reducir el volumen de deuda pública. Fue precisamente, el sector energético el principal motor de esta recuperación, suponiendo más de la mitad del superávit comercial en el periodo 2004-2006 y una de las principales fuentes de ingresos fiscales de Argentina. Sin embargo, tal y como se ha mencionado, esta producción no era sostenible al existir un marco fiscal que distorsionaba los incentivos de las petroleras en favor del consumo inmediato sin invertir en exploración. Para 2004, se aplicó una nueva tarifa a las exportaciones de crudo que flotaban en función del precio internacional del mismo, alcanzando el 45% si este se situaba por encima de los 45 dólares. El enfoque excesivamente rentista de la presidencia de Néstor Kirchner terminó por dilapidar los incentivos a la inversión por parte del sector, si bien es cierto que permitieron incrementar espectacularmente los ingresos fiscales derivados, impulsando los generosos planes sociales y de pago de deuda de Argentina. Como buena muestra de esta decadencia en la exploración, en la década de 1980 se perforaban anualmente más de 100 pozos exploratorios, en 1990 la cifra superaba los 90 y para 2010 la cifra era de 26 pozos anuales. Este dato es especialmente dramático si se tiene en cuenta las dinámicas que suele seguir el sector del oil and gas, con grandes inversiones en exploración e infraestructura en épocas de precios altos, tal y como fue entre 2001-2014.

En 2011, tras una década de debates sobre el sector petrolero en Argentina, la presidenta Cristina Fernández decidía expropiar el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, aduciendo razones de soberanía energética y decadencia del sector. Esta decisión seguía la línea de Hugo Chávez y Evo Morales en 2006 de incrementar el peso del Estado en el sector de los hidrocarburos en un momento de éxito electoral para la izquierda latinoamericana. La expropiación se produjo el mismo año que Argentina pasó a ser un importador neto de energía y coincidía con el descubrimiento de las grandes reservas de shale en Neuquén precisamente por YPF, hoy conocidas como Vaca Muerta. YPF en aquel momento era el productor directo de aproximadamente un tercio del volumen total de Argentina. La expropiación se produjo de forma simultánea a la imposición del “cepo cambiario”, sistema de control de capitales que hacía todavía menos atractivo la inversión privada extranjera en el sector. El país no solo no pudo recuperar el autoabastecimiento energético, sino que entro en un periodo de intensas importaciones que lastraron el acceso a dólares y produjeron buena parte del desequilibrio macroeconómico de la crisis económica actual.

La llegada de Mauricio Macri en 2015 hacía prever una nueva etapa para el sector con políticas más favorables a la iniciativa privada. Una de las primeras medidas fue establecer un precio fijo en “boca de pozo” de las explotaciones en Vaca Muerta con la idea de incentivar la puesta en marcha de los proyectos. Conforme la crisis económica se agravaba, se optó por la impopular medida de incrementar los precios de electricidad y combustibles en más de un 30%, generando un enorme descontento en el contexto de una constante devaluación del peso argentino y el encarecimiento de la vida. La cartera de Energía estuvo marcada por una enorme inestabilidad, con tres ministros diferentes que generaron enorme inseguridad jurídica al cambiar constantemente el marco regulatorio de hidrocarburos. Las renovable solar y eólica, impulsadas por un nuevo plan energético y una mayor liberalización de las inversiones lograron duplicar su aportación energética durante la estancia de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Los primeros años de Alberto Fernández han estado marcados por un apoyo incondicional al sector de los hidrocarburos, siendo Vaca Muerta el eje central de su política energética, anunciando el Plan Gas 2020-2023 que subsidiará parte de la inversión en el sector. Por otra parte, pese al contexto de emergencia sanitaria durante 2020 se instalaron 39 proyectos de energía renovable, con una potencia instalada de unos 1.5 GW, que supone un incremento de casi el 60% con respecto al año anterior. En cualquier caso, la continuidad de este crecimiento dependerá del acceso a divisa extranjera en el país, fundamental para poder comprar paneles y molinos eólicos del extranjero. El auge de la energía renovable en Argentina llevó a la danesa Vestas a instalar la primera planta ensambladora de molinos eólicos en el país en 2018, que ya cuenta con varias plantas productoras de paneles solares para suministrar la demanda doméstica.

Características de Vaca Muerta

Vaca Muerta no es un yacimiento desde el punto de vista técnico, se trata de una formación sedimentaria de enorme magnitud y que cuenta con depósitos dispersos de gas natural y petróleo que solo pueden explotarse con técnicas no convencionales: fractura hidráulica y perforación horizontal. Estas características hacen de Vaca Muerta una actividad compleja, que requiere atraer el máximo talento posible, especialmente de aquellos actores internacionales con experiencia en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Igualmente, las condiciones de la provincia de Neuquén son complejas teniendo en cuenta la escasez de precipitaciones y la importancia de la industria hortofrutícola, en competición directa con los recursos hídricos que requiere la explotación de petróleo no convencional.

Desde su descubrimiento, el potencial de Vaca Muerta se comparó con el de la cuenca de Eagle Ford en Estados Unidos, productora de más de un millón de barriles diarios. Evidentemente, la región de Neuquén no cuenta ni con el ecosistema empresarial petrolero de Texas ni sus facilidades fiscales, haciendo que lo que geológicamente pudiera ser similar en la realidad haya quedado en dos historias totalmente distintas. En diciembre de 2020 Vaca Muerte produjo 124.000 barriles diarios de petróleo, cifra que se espera incremente paulatinamente a lo largo de este año para llegar a los 150.000 barriles diarios, cerca del 30% de los 470.000 barriles diarios que Argentina produjo en 2020. El gas natural sigue un proceso más lento, pendiente del desarrollo de infraestructura que permita el transporte de grandes volúmenes de gas hacia los centros de consumo y exportación. En este sentido, Fernández anunció en noviembre de 2020 el Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino 2020-2023 con el que la Casa Rosada busca ahorrar dólares vía la sustitución de importaciones. El plan facilita la adquisición de dólares para los inversores y mejora el precio máximo de venta del gas natural en casi un 50%, hasta los 3,70 dólares por mbtu, esperando recibir la inversión necesaria, cifrada en 6.500 millones de dólares, para alcanzar la autosuficiencia gasista. Argentina ya cuenta con capacidad para exportar gas natural a Chile, Uruguay y Brasil por medio de gasoductos. Lamentablemente, el buque flotante exportador de gas natural proveniente de Vaca Muerte abandonó Argentina a finales de 2020 tras romper YPF unilateralmente el contrato a diez años con la compañía poseedora del buque, Exmar, aduciendo dificultades económicas, limitando la capacidad de vender gas natural fuera del continente.

Una de las grandes ventajas de Vaca Muerta es la presencia de compañías internacionales con experiencia en las mencionadas cuencas de petróleo no-convencional de EEUU. La curva de aprendizaje del sector del fracking norteamericano después de 2014 está siendo aplicada en Vaca Muerta, que ha visto cómo los costes de perforación se han reducido en un 50% desde 2014 mientras ganaban en productividad. La llegada de capital norteamericano puede acelerarse si la administración de Joe Biden restringe fiscal y medioambientalmente las actividades petroleras en el país, de acuerdo con su agenda medioambientalista. En la actualidad el principal operador en Vaca Muerta tras YPF es Chevron, seguido de Tecpetrol, Wintershell, Shell, Total y Pluspetrol, en un ecosistema con 18 empresas petroleras que trabajan en diferentes bloques.

Vaca Muerta como estrategia nacional

Es evidente que alcanzar la autosuficiencia energética ayudará a los problemas macroeconómicos de Argentina, principal quebradero de cabeza de sus ciudadanos en los últimos años. No exento de riesgo medioambientales, Vaca Muerta puede ser un balón de oxígeno para un país cuya credibilidad internacional se encuentra en mínimos históricos. La narrativa pro-hidrocarburos asumida por Alberto Fernández sigue la línea de su homólogo mexicano Andrés Manual López Obrador, con quien pretende liderar un nuevo eje de izquierda moderada en Latinoamérica. El fantasma de la nacionalización de YPF por la ahora vicepresidenta Cristina Fernández, así como el reciente incumplimiento de contrato con Exmar siguen generando incertidumbre entre los inversores internacionales. Por otra parte, la mala situación financiera de YPF, principal actor en Vaca Muerta, con una deuda de más de 8.000 millones de dólares, supone un lastre importante para las expectativas petroleras del país. Igualmente, Vaca Muerta está lejos de materializar su potencial, con una producción significativa pero insuficiente para garantizar ingresos que supongan un cambio radical en la situación económica y social de Argentina. Para garantizar su éxito se necesita de un contexto de precios petroleros favorables y la llegada fluida de inversores extranjeros. Dos variables que no se pueden dar por sentadas dado el contexto político argentino y la cada vez más fuerte política de descarbonización de las empresas petroleras tradicionales.

La gran pregunta ahora es cómo compaginar el desarrollo de combustibles fósiles a gran escala con los últimos compromisos de Argentina en materia de cambio climático: reducir en un 19% las emisiones de CO2 para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Del mismo modo, la trayectoria prometedora en el desarrollo de energías renovables durante la presidencia de Mauricio Macri puede perder inercia si el sector petrolero y gasista atraen la inversión pública y privada, desplazando a la solar y eólica.

Muy probablemente Vaca Muerta avance a paso lento pero seguro conforme los precios internacionales del petróleo se vayan estabilizando al alza. La posibilidad de generar divisas y dinamizar una economía al borde del colapso no deben ser menospreciadas, pero esperar que Vaca Muerta solucione por sí sola los problemas argentinos no puede más que terminar en un nuevo episodio de frustración en el país austral.

El refuerzo económico catarí y la ampliación de sus relaciones con Rusia, China y Turquía restaron eficacia al bloqueo que le habían impuesto sus vecinos del Golfo

Es una realidad: Catar ha vencido en su pulso contra Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tras más de tres años de ruptura diplomática en los que ambos países, junto con otros vecinos árabes, aislaron comercial y territorialmente a la península catarí. Razones económicas y de configuración geopolítica explican que el bloqueo impuesto finalmente se haya desvanecido sin que Catar haya cedido en su línea diplomática autónoma.

El emir de Catar, Tamim Al Thani, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2018 [Kuhlmann/MSC]

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone

En junio de 2017, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Yemen y Maldivas acusaron a la familia Al Thani de apoyar el terrorismo islámico y a los Hermanos Musulmanes e iniciaron un bloqueo total al comercio con origen y destino en Catar hasta que Doha cumpliera con trece condiciones. Sin embargo, el pasado 5 de enero de 2021, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, recibió al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, con un inesperado abrazo en la ciudad saudí de Al-Ula, sellando el final de un capítulo oscuro más de la historia moderna del Golfo Pérsico. Pero, ¿cuántas de las trece exigencias ha cumplido Catar para reconciliarse con sus vecinos? Ninguna.

Como si nada hubiera pasado. Tamim Al Thani llegó a Arabia Saudí para participar en la 41º Cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en la que los estados miembros se comprometieron a realizar esfuerzos para fomentar la solidaridad, la estabilidad y el multilateralismo ante los desafíos de la región, que se enfrenta al programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, así como a sus planes de sabotaje y destrucción. Además, el CCG en su conjunto agradeció el papel mediador de Kuwait, del entonces presidente estadounidense Donald J. Trump y de su yerno, Jared Kushner.

La reunión de los líderes árabes del Golfo ha sido el deshielo en el desierto político tras una tormenta de acusaciones mutuas e inestabilidad en lo que se denominó “crisis diplomática de Catar”; ese acercamiento, como efecto inmediato, despeja la normal preparación de la Copa del Mundo de fútbol prevista en Catar para el próximo año. Siempre es positivo el retorno del entendimiento regional y diplomático en situaciones de urgencia como una crisis económica, una pandemia mundial o un enemigo común chiíta armando misiles en la otra orilla del mar. En todo caso, el Catar de los Al Thani puede coronarse como el vencedor del pulso económico frente a los emiratíes Al Nahyan y los saudíes Al Saud incapaces de asfixiar a la pequeña península.

Los factores

La pregunta relevante nos devuelve al título inicial previo a estas líneas: ¿cómo Catar ha conseguido resistir la presión sin doblegarse lo más mínimo frente a las trece condiciones exigidas en 2017? Varios factores contribuyen a explicarlo.

Primero, la inyección de capital por QIA (Qatar Investment Authority). A principios del bloqueo, el sistema bancario sufrió una fuga de capitales de más de 30.000 millones de dólares y la inversión extranjera disminuyó notablemente. El fondo soberano catarí respondió ingresando 38.500 millones de dólares para proveer de liquidez a los bancos y reactivar la economía. El bloqueo comercial repentino de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí supuso una espantada financiera que llevó a inversores extranjeros, e incluso residentes cataríes, a transferir sus activos fuera del país y liquidar sus posiciones ante el miedo a un colapso del mercado.

Segundo, el acercamiento a Turquía. En 2018, Catar salió al rescate de Turquía comprometiéndose a invertir 15.000 millones de dólares en activos turcos de todo tipo y, en 2020, a ejecutar un acuerdo de permuta o swap de divisas con el fin de elevar el valor de la lira turca. En reciprocidad, Turquía aumentó en un 29% la exportación de productos básicos a Catar e incrementó la presencia militar en la península catarí frente a una posible invasión o ataque de sus vecinos, construyendo una segunda base militar turca cerca de Doha. Además, como medida de refuerzo interna, el gobierno catarí ha invertido más de 30.000 millones de dólares en equipamiento militar, artillería, submarinos y aviones de empresas americanas.

Tercero, la aproximación a Irán. Catar comparte con el país persa el yacimiento de gas South Pars North Dome, considerado el más grande del mundo, y se posicionó como mediador entre la Administración Trump y el gobierno ayatolá. Desde 2017, Irán ha suministrado 100.000 toneladas diarias de alimentos a Doha ante una posible crisis alimenticia causada por el bloqueo de la única frontera terrestre con Arabia Saudí por la que entraba el 40% de los alimentos.

Cuarto, el acercamiento a Rusia y China. El fondo soberano catarí adquirió el 19% del accionariado de Rosneft, abriendo las puertas a la colaboración entre la petrolera rusa y Qatar Petroleum y a más joint ventures empresariales entre ambas naciones. En la misma línea, Qatar Airways aumentó su participación hasta el 5% del capital de China Southern Airlines.

Quinto, su refuerzo como primer exportador mundial de GNL (Gas Natural Licuado). Es importante saber que el principal motor económico de Catar es el gas, no el petróleo. Por ello, en 2020, el gobierno catarí inició su plan de expansión aprobando una inversión de 50.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de licuefacción y de transporte con buques metaneros, y otra de 29.000 millones de dólares para construir más plataformas marítimas extractoras en North Dome. El gobierno catarí ha previsto que su producción de GNL crecerá un 40% para 2027, pasando de 77 a 110 millones toneladas anuales.

Debemos tener en cuenta que el transporte de GNL es mucho más seguro, limpio, ecológico y barato que el transporte del petróleo. Además, la Royal Dutch Shell vaticinó en su informe “Annual LNG Outlook Report 2019” que la demanda mundial de GNL se duplicaría para 2040. De confirmarse este pronóstico, Catar estaría a las puertas de un impresionante crecimiento económico en las próximas décadas. Por lo tanto, lo que más le conviene en esa situación es mantener sus arcas públicas solventes y un clima político estable en la región de Oriente Medio. Por si fuera poco, el pasado noviembre de 2020, Tamim Al Thani anunció que los presupuestos estatales futuros se configurarán en base a un precio ficticio de 40 dólares por barril, un valor bastante más pequeño que el WTI Oil Barrel o Brent Oil Barrel que se encuentra en torno a 60-70 dólares. Es decir, el gobierno catarí indexará su gasto público considerando la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. En otras palabras, Catar busca ser previsor frente a un posible desplome del precio del crudo, impulsando una política de gasto público eficiente.

Y sexto, el mantenimiento del portafolio de inversiones de Qatar Investment Authority, valorado en 300.000 millones de dólares. Los activos del fondo soberano catarí constituyen un seguro de vida para el país que puede ordenar su liquidación en situaciones de necesidad extrema.

Catar tiene un papel muy importante para el futuro del Golfo Pérsico. La dinastía Al Thani ha demostrado su capacidad de gestión política y económica y, sobre todo, su gran previsión a futuro frente al resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo. La pequeña “perla” peninsular ha dado un golpe sobre la mesa imponiéndose sobre el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y sobre el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, que ni se presentó en Al-Ula. Este movimiento geopolítico, más la decisión de la Administración Biden de mantener la política de línea dura frente a Irán, parece garantizar el aislamiento internacional del régimen ayatolá del país persa.

IDF soldiers during a study tour as part of Sunday culture, at the Ramon Crater Visitor Center [IDF]

ESSAY / Jairo Císcar

The geopolitical reality that exists in the Middle East and the Eastern Mediterranean is incredibly complex, and within it the Arab-Israeli conflict stands out. If we pay attention to History, we can see that it is by no means a new conflict (outside its form): it can be traced back to more than 3,100 years ago. It is a land that has been permanently disputed; despite being the vast majority of it desert and very hostile to humans, it has been coveted and settled by multiple peoples and civilizations. The disputed territory, which stretches across what today is Israel, Palestine, and parts of Lebanon, Jordan, Egypt, and Syria practically coincides with historic Canaan, the Promised Land of the Jewish people. Since those days, the control and prevalence of human groups over the territory was linked to military superiority, as the conflict was always latent. The presence of military, violence and conflict has been a constant aspect of societies established in the area; and, with geography and history, is fundamental to understand the current conflict and the functioning of the Israeli society.

As we have said, a priori it does not have great reasons for a fierce fight for the territory, but the reality is different: the disputed area is one of the key places in the geostrategy of the western and eastern world. This thin strip, between the Tigris and Euphrates (the Fertile Crescent, considered the cradle of the first civilizations) and the mouth of the Nile, although it does not enjoy great water or natural resources, is an area of high strategic value: it acts as a bridge between Africa, Asia and the Mediterranean (with Europe by sea). It is also a sacred place for the three great monotheistic religions of the world, Judaism, Christianity and Islam, the “Peoples of the Book”, who group under their creeds more than half of the world's inhabitants. Thus, for millennia, the land of Israel has been abuzz with cultural and religious exchanges ... and of course, struggles for its control.

According to the Bible, the main para-historical account of these events, the first Israelites began to arrive in the Canaanite lands around 2000 BC, after God promised Abraham that land “... To your descendants ...”[1] The massive arrival of Israelites would occur around 1400 BC, where they started a series of campaigns and expelled or assimilated the various Canaanite peoples such as the Philistines (of which the Palestinians claim to be descendants), until the Kingdoms of Israel and Judah finally united around the year 1000 BC under a monarchy that would come to dominate the region until their separation in 924 BC.

It is at this time that we can begin to speak of a people of Israel, who will inhabit this land uninterruptedly, under the rule of other great empires such as the Assyrian, the Babylonian, and the Macedonian, to finally end their existence under the Roman Empire. It is in 63 BC when Pompey conquered Jerusalem and occupied Judea, ending the freedom of the people of Israel. It will be in 70 AD, though, with the emperor Titus, when after a new Hebrew uprising the Second Temple of Jerusalem was razed, and the Diaspora of the Hebrew people began; that is, their emigration to other places across the East and West, living in small communities in which, suffering constant persecutions, they continued with their minds set on a future return to their “Promised Land”. The population vacuum left by the Diaspora was then filled again by peoples present in the area, as well as by Arabs.

The current state of Israel

This review of the historical antiquity of the conflict is necessary because this is one with some very special characteristics: practically no other conflict is justified before such extremes by both parties with “sentimental” or dubious “legal” reasons.

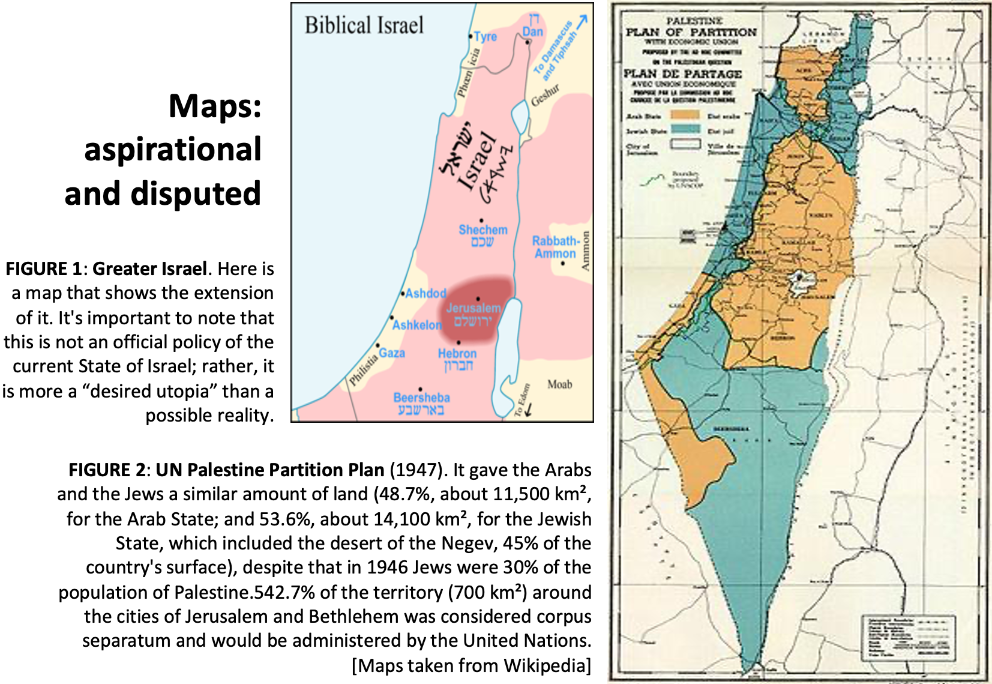

The current state of Israel, founded in 1948 with the partition of the British Protectorate of Palestine, argues its existence in the need for a Jewish state that not only represents and welcomes such a community but also meets its own religious requirements, since in Judaism the Hebrew is spoken as the “chosen people of God”, and Israel as its “Promised Land”. So, being the state of Israel the direct heir of the ancient Hebrew people, it would become the legitimate occupier of the lands quoted in Genesis 15: 18-21. This is known as the concept of Greater Israel (see map)[2].

On the Palestinian side, they exhibit as their main argument thirteen centuries of Muslim rule (638-1920) over the region of Palestine, from the Orthodox caliphate to the Ottoman Empire. They claim that the Jewish presence in the region is primarily based on the massive immigration of Jews during the late 19th and 20th centuries, following the popularization of Zionism, as well as on the expulsion of more than 700,000 Palestinians before, during and after the Arab-Israeli war of 1948, a fact known as the Nakba[3], and of many other Palestinians and Muslims in general since the beginning of the conflict. Some also base their historical claim on their origin as descendants of the Philistines.

However, although these arguments are weak, beyond historical conjecture, the reality is, nonetheless, that these aspirations have been the ones that have provoked the Palestinian-Israeli conflict. This properly begins in the early 20th century, with the rise of Zionism in response to the growing anti-Semitism in Europe, and the Arab refusal to see Jews settled in the area of Palestine. During the years of the British Mandate for Palestine (1920-1948) there were the first episodes of great violence between Jews and Palestinians. Small terrorist actions by the Arabs against Kibbutzim, which were contested by Zionist organizations, became the daily norm. This turned into a spiral of violence and assassinations, with brutal episodes such as the Buraq and Hebron revolts, which ended with some 200 Jews killed by Arabs, and some 120 Arabs killed by the British army.[4]

Another dark episode of this time was the complicit relations between the Grand Mufti of Jerusalem, Haj Almin Al-Husseini, and the Nazi regime, united by a common agenda regarding Jews. He had meetings with Adolf Hitler and gave them mutual support, as the extracts of their conversations collect[5]. But it will not be until the adoption of the “United Nations Partition Plan for Palestine” through Resolution 181 (II) of the General Assembly when the war broke out on a large scale.[6] The Jews accepted the plan, but the Arab League announced that, if it became effective, they would not hesitate to invade the territory.

And so, it was. On May 14, 1948, hours after the proclamation of the state of Israel by Ben-Gurion, Israel was invaded by a joint force of Egyptian, Iraqi, Lebanese, Syrian and Jordanian troops. In this way, the 1948 Arab-Israeli War began, beginning a period of war that has not stopped until today, almost 72 years later. Despite the multiple peace agreements reached (with Egypt and Jordan), the dozens of United Nations resolutions, and the Oslo Accords, which established the roadmap for achieving a lasting peace between Israel and Palestine, conflicts continue, and they have seriously affected the development of the societies and peoples of the region.

The Israel Defense Forces

Despite the difficulties suffered since the day of its independence, Israel has managed to establish itself as the only effective democracy in the region, with a strong rule of law and a welfare state. It has a Human Development Index of 0.906, considered very high; is an example in education and development, being the third country in the world with more university graduates over the total population (20%) and is a world leader in R&D in technology. Meanwhile, the countries around it face serious difficulties, and in the case of Palestine, great misery. One of the keys to Israel's success and survival is, without a doubt, its Army. Without it, it would not have been able to lay the foundations of the country that it is today, as it would have been devastated by neighboring countries from the first day of its independence.

It is not daring to say that Israeli society is one of the most militarized in the world. It is even difficult to distinguish between Israel as a country or Israel as an army. There is no doubt that the structure of the country is based on the Army and on the concept of “one people”. The Israeli Defense Forces (IDF) act as the backbone of society and we find an overwhelming part of the country's top officials who have served as active soldiers. The paradigmatic example are the current leaders of the two main Knesset parties: Benny Ganz (former Chief of Staff of the IDF) and Benjamin Netanyahu (a veteran of the special forces in the 1970s, and combat wounded).

This influence exerted by the Tzahal[7] in the country is fundamentally due to three reasons. The first is the reality of war. Although, as we have previously commented, Israel is a prosperous country and practically equal to the rest of the western world, it lives in a reality of permanent conflict, both inside and outside its borders. When it is not carrying out large anti-terrorist operations such as Operation “Protective Edge,” carried out in Gaza in 2014, it is in an internal fight against attacks by lone wolves (especially bloody recent episodes of knife attacks on Israeli civilians and military) and against rocket and missile launches from the Gaza Strip. The Israeli population has become accustomed to the sound of missile alarms, and to seeing the “Iron Dome” anti-missile system in operation. It is common for all houses to have small air raid shelters, as well as in public buildings and schools. In them, students learn how to behave in the face of an attack and basic security measures. The vision of the Army on the street is something completely common, whether it be armored vehicles rolling through the streets, fighters flying over the sky, or platoons of soldiers getting on the public bus with their full equipment. At this point, we must not forget the suffering in which the Palestinian population constantly lives, as well as its harsh living conditions, motivated not only by the Israeli blockade, but also by living under the government of political parties such as Al-Fatah or Hamas. The reality of war is especially present in the territories under dispute with other countries: the Golan Heights in Syria and the so-called Palestinian Territories (the West Bank, East Jerusalem, and the Gaza Strip). Military operations and clashes with insurgents are practically daily in these areas.

This permanent tension and the reality of war not only affect the population indirectly, but also directly with compulsory military service. Israel is the developed country that spends the most defense budget according to its GDP and its population.[8] Today, Israel invests 4.3% of its GDP in defense (not counting investment in industry and military R&D).[9] In the early 1980s, it came to invest around 22%. Its army has 670,000 soldiers, of whom 170,000 are professionals, and 35.9% of its population (just over 3 million) are ready for combat. It is estimated that the country can carry out a general mobilization around 48-72 hours. Its military strength is based not only on its technological vanguard in terms of weapons systems such as the F-35 (and atomic arsenal), material, armored vehicles (like the Merkava MBT), but also on its compulsory military service system that keeps the majority of the population trained to defend its country. Israel has a unique military service in the western world, being compulsory for all those over 18 years of age, be they men or women. In the case of men, it lasts 32 months, while women remain under military discipline for 21 months, although those that are framed in combat units usually serve the same time as men. Military service has exceptions, such as Arabs who do not want to serve and ultra-Orthodox Jews. However, more and more Israeli Arabs serve in the armed forces, including in mixed units with Druze, Jews and Christians; the same goes for the ultra-orthodox, who are beginning to serve in units adapted to their religious needs. Citizens who complete military service remain in the reserve until they are 40 years old, although it is estimated that only a quarter of them do so actively.[10]

Social cohesion

Israeli military service and, by extension, the Israeli Defense Forces are, therefore, the greatest factor of social cohesion in the country, above even religion. This is the second reason why the army influences Israel. The experience of a country protection service carried out by all generations creates great social cohesion. In the Israeli mindset, serving in the military, protecting your family and ensuring the survival of the state is one of the greatest aspirations in life. From the school, within the academic curriculum itself, the idea of patriotism and service to the nation is integrated. And right now, despite huge contrasts between the Jewish majority and minorities, it is also a tool for social integration for Arabs, Druze and Christians. Despite racism and general mistrust towards Arabs, if you serve in the Armed Forces, the reality changes completely: you are respected, you integrate more easily into social life, and your opportunities for work and study after the enlistment period have increased considerably. Mixed units, such as Unit 585 where Bedouins and Christian Arabs serve,[11] allow these minorities to continue to throw down barriers in Israeli society, although on many occasions they find rejection from their own communities.

Israelis residing abroad are also called to service, after which many permanently settle in the country. This enhances the sense of community even for Jews still in the Diaspora.

In short, the IDF creates a sense of duty and belonging to the homeland, whatever the origin, as well as a strong link with the armed forces (which is hardly seen in other western countries) and acceptance of the sacrifices that must be made in order to ensure the survival of the country.

The third and last reason, the most important one, and the one that summarizes the role that the Army has in society and in the country, is the reality that, as said above, the survival of the country depends on the Army. This is how the military occupation of territories beyond the borders established in 1948, the bombings in civilian areas, the elimination of individual objectives are justified by the population and the Government. After 3,000 years, and since 1948 perhaps more than ever, the Israeli people depend on weapons to create a protection zone around them, and after the persecution throughout the centuries culminating in the Holocaust and its return to the “Promised Land,” neither the state nor the majority of the population are willing to yield in their security against countries or organizations that directly threaten the existence of Israel as a country. This is why despite the multiple truces and the will (political and real) to end the Arab-Israeli conflict, the country cannot afford to step back in terms of preparing its armed forces and lobbying.

Obviously, during the current Covid-19 pandemic, the Army is having a key role in the success of the country in fighting the virus. The current rate of vaccination (near 70 doses per 100 people) is boosted by the use of reserve medics from the Army, as well as the logistic experience and planning (among obviously many other factors). Also, they have provided thousands of contact tracers, and the construction of hundreds of vaccination posts, and dozens of quarantine facilities. Even could be arguable that the military training could play a role in coping with the harsh restrictions that were imposed in the country.

The State-Army-People trinity exemplifies the reality that Israel lives, where the Army has a fundamental (and difficult) role in society. It is difficult to foresee a change in reality in the near future, but without a doubt, the army will continue to have the leadership role that it has assumed, in different forms, for 3,000 years.

[1] Genesis 15:18 New International Version (NIV). 18: “On that day the Lord made a covenant with Abram and said, ‘To your descendants I give this land, from the Wadi [a] of Egypt to the great river, the Euphrates’.”

[2] Great Israel matches to previously mentioned Bible passage Gn. 15: 18-21.

[3] Independent, JS (2019, May 16). This is why Palestinians wave keys during the 'Day of Catastrophe'. Retrieved March 23, 2020, from https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/nakba-day-catastrophe-palestinians-israel-benjamin-netanyahu-gaza-west-bank-hamas-a8346156.html

[4] Ross Stewart (2004). Causes and Consequences of the Arab-Israeli Conflict. London: Evan Brothers, Ltd., 2004.

[5] Record of the Conversation Between the Führer and the Grand Mufti of Jerusalem on November 28, 1941, in in Berlin, Documents on German Foreign Policy, 1918-1945, Series D, Vol. XIII, London , 1964, p. 881ff, in Walter Lacquer and Barry Rubin, The Israel-Arab Reader, (NY: Facts on File, 1984), pp. 79-84. Retrieved from https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-mufti-and-the-f-uuml-hrer#2. “Germany stood for uncompromising war against the Jews. That naturally included active opposition to the Jewish national home in Palestine .... Germany would furnish positive and practical aid to the Arabs involved in the same struggle .... Germany's objective [is] ... solely the destruction of the Jewish element residing in the Arab sphere .... In that hour the Mufti would be the most authoritative spokesman for the Arab world. The Mufti thanked Hitler profusely. ”

[6] United Nations General Assembly A / RES / 181 (II) of 29 November 1947.

[7] Tzahal is a Hebrew acronym used to refer to the Israeli Defense Forces (IDF).

[8] Newsroom. (8th. June 2009). Arming Up: The world's biggest military spenders by population. 03-20-2020, by The Economist Retrieved from: https://www.economist.com/news/2009/06/08/arming-up

[9] Stockholm International Peace Research Institute. (nd). SIPRI Military Expenditure Database. Retrieved March 21, 2020, from https://www.sipri.org/databases/milex

[10] Gross, JA (2016, May 30). Just a quarter of all eligible reservists serve in the IDF. Retrieved March 22, 2020, from https://www.timesofisrael.com/just-a-quarter-of-all-eligible-reservists-serve-in-the-idf/

[11] AHRONHEIM, A. (2020, January 12). Arab Christians and Bedouins in the IDF: Meet the members of Unit 585. Retrieved March 19, 2020, from https://www.jpost.com/Israel-News/The-sky-is-the-limit-in-the- IDFs-unique-Unit-585-613948

Diversos países de América celebran en 2021 sus dos siglos de una ruptura con España que no siempre significó una independencia definitiva

Varias naciones americanas conmemoran este año los dos siglos de su separación de España, recordando un proceso que con pocos años de diferencia se dio en todas las posesiones españolas en la América continental. En algunos casos, fue un proceso de independencias sucesivas, como ocurrió con Guatemala, que luego perteneció al Imperio Mexicano y después a una república centroamericana, y Panamá, que formó parte de Colombia hasta el siglo XX. Pero incluso posteriormente, ambos países experimentaron la injerencia directa de Estados Unidos, en episodios muy decisivos para toda la región.

Ceremonia de entrega del Canal de Panamá a las autoridades panameñas, el 31 de diciembre de 1999

ARTÍCULO / Angie Grijalva

Durante 2021 varios países americanos celebran su independencia de España; el mayor de ellos y con más faustas festividades es México. En otras naciones, la fecha de 1821 queda matizada por desarrollos históricos posteriores: Panamá conmemora también cada año el día de 1903 en que rompió con Bogotá, mientras que en el caso de Guatemala aquella independencia no supuso de inmediato una república propia, pues junto con sus naciones vecinas en 1822 dependió nominalmente de México y entre 1823 y 1839 formó parte de las Provincias Unidas del Centro de América y de la República Federal de Centroamérica. Además, la hegemonía regional de Estados Unidos puso en cuestión en décadas posteriores la plena soberanía de esos países: Guatemala sufrió en 1954 el primer golpe de Estado que abiertamente promovía Washington en el Hemisferio Occidental, y Panamá no tuvo absoluto dominio sobre todo su territorio hasta que los estadounidense entregaron el canal en 1999.

Panamá y su canal

La proyecto del Canal de Panamá era importante para Estados Unidos porque permitía unir fácilmente por mar sus dos costas y consolidaba el ascenso mundial que buscaba la presidencia de Theodore Roosevelt, guiada por la máxima de que solo aquella nación que controlase ambos océanos sería una potencia verdaderamente internacional. Dada la negativa de Colombia, a quien pertenecía la provincia de Panamá entonces, a aceptar las condiciones que ponía Estados Unidos para construir el canal, retomando las obras del paralizado proyecto francés, Washignton se vio ante dos opciones: invadir el istmo o propiciar la independencia de Panamá frente a Colombia[1]. Finalmente escogió esto último, prestando apoyo a las tropas revolucionarias panameñas que se levantaron contra Bogotá; la República de Panamá declaró su independencia el 3 de noviembre de 1903 y con ella Roosevelt negoció un acuerdo muy favorable para Estados Unidos que daba a este soberanía perpetua sobre el canal y sobre una amplia franja de tierra a cada lado del mismo. Washington pasó así a controlar Panamá y a extender su dominio regional.

Tras una década de díficiles trabajos y de un elevado número de muertes entre la mano de obra, llegada de todo el Cribe y también de Asia, debido sino al dengue, la malaria y la fiebre amarilla, en 1913 el océano Atlántico y el Pacífico quedaron finalmente conectados y el canal se abrió al tránsito de buques.

Con el tiempo, la soberanía estadounidense sobre una porción del país y las bases militares allí instaladas alimentaron en Panamá un movimiento de rechazo que cobró especial virulencia en la década de 1960. La Administración Carter admitió negociar la cesión del canal en un acuerdo de 1977 que incorporaba a los panameños en la gestión del tráfico interocéanico y fijaba la entrega de todas las instalaciones en 1999. Cuando esto finalmente se produjo, el país vivió la ocasión como una nueva fiesta de independencia, diciendo adiós a unas tropas estadounidenses que solo diez años antes se habían mostrado muy activas, invandiendo la Ciudad de Panamá y otras áreas para apresar al mandatario Manuel Noriega por narcotráfico.

Momento crítico en Guatemala

El canal de Panamá permitió a Estados Unidos una indudable proyección de poder sobre su hemisferio. No obstante, durante la Guerra Fría Washington creyó necesario echar mano también de operaciones, en algún caso directas, para derribar gobiernos que consideró próximos al comunismo. Esto ocurrió con el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954.

La llegada de Árbenz a la presidencia en 1951 constituyó una amenaza para la United Fruit Company (UFCO) por la reforma agraria que impulsaba[2]. Aunque el avance de los partidos comunistas en América Latina comenzaba a crecer, la verdadera amenaza en ciertos países era la expropiación de tierras de los monopolios estadounidenses. Se estima que para 1950, la UFCO era dueña en Guatemala de al menos 225.000 hectáreas de tierra, de las cuales la reforma agraria iba a expropiar 162.000 en 1952. Con apoyo político de Washington, la UFCO alegó que la compensación que se le ofrecía no se correspondía con el valor verdadero de la tierra y tachó al gobierno de Árbenz de comunista a pesar de que esto no era cierto.

En 1953, la recién estrenada Aministración Eisenhower estableció un plan para desestabilizar al gobierno y dar un golpe de Estado contra Árbenz. Por un lado, el secretario de Estado John F. Dulles buscó el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, propiciando la condena a Guatemala por la recepción de un cargamento de armas procedente de la Unión Soviética, que había sido adquirido por la negativa de Estados Unidos a vender armas al país centroamericano. Por otro, la CIA puso en marcha la misión PBSUCCESS para garantizar la intendencia de una facción del Ejército guatemalteco dispuesta a rebelarse contra Árbenz. El movimiento fue encabezado por el coronel Castillo Armas, que estaba exiliado en Honduras y desde allí abrió la invasión el 18 de junio de 1954. Bombardeada la capital, el grueso del Ejército rehusó a responder, dejando solo a Árbenz, quien en pocos días renunció.

Ya en el poder, Castillo Armas devolvió las tierras expropiadas a UFCO y llevó al país nuevos inversores estadounidenses. Dulles calificó esta victoria como “el más grande triunfo en contra del comunismo en los últimos cinco años”. El derrocamiento de Árbenz fue visto por Estados Unidos como un modelo para las siguientes operaciones en América Latina. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha señalado que esta acción contra Árbenz podría verse como “el momento en que se jodió Latinoamérica”, pues para muchos fue la evidencia de que no era posible el desarrollo normal de la democracia, y eso empujó a ciertos sectores a defender la revolución como única vía para hacer prosperar sus sociedades.

[1] McCullough, D. (2001). The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870-1914. Simon & Schuster.

[2] G. Rabe, S. (2017). Intervention in Guatemala, 1953-1954. In S. G. Rabe, Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism. The University of North Carolina Press.

Un acuerdo de mínimos en el último momento evita el caos de un Brexit sin acuerdo, pero se tendrán que seguir negociando flecos durante los próximos años.

Fragmento de mural sobre el Brexit [Pixabay]

ANÁLISIS / Pablo Gurbindo

Después de que el Reino Unido saliera oficialmente de la Unión Europea el 31 de enero de 2020 a medianoche, con la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, parecía que el asunto que ha prácticamente monopolizado el debate en Bruselas en los últimos años quedaba zanjado. Pero nada más lejos de la realidad. Se había resuelto el “Brexit político”, pero aún restaba por resolver el “Brexit económico”.

Este acuerdo dispuso para evitar el caos un periodo de transición de 11 meses, hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este periodo el Reino Unido, a pesar de estar ya fuera de la UE, tenía que seguir sometiéndose a la legislación europea y al Tribunal de Justicia de la UE como hasta ahora, pero sin tener voz y voto comunitario. El objetivo de esta transición era el dar tiempo a ambas partes para llegar a un acuerdo para definir la relación futura. Todas las partes sabían que en 11 meses no iba a dar tiempo. Solo un nuevo acuerdo comercial tarda años en negociarse, el acuerdo con Canadá tardó 7 años, por ejemplo. Para ello el periodo de transición incluía una posible prorroga antes del 30 de junio, pero Johnson no quiso pedirla, y prometió a sus ciudadanos tener un acuerdo comercial para el 1 de enero 2021.

Con el miedo de un posible Brexit sin acuerdo, y las graves consecuencias que tendría para las economías y ciudadanos de ambas partes, finalmente se llegó a un acuerdo el 24 de diciembre, solo una semana antes del fin del periodo de transición.

Este acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2021 de manera provisional, dado que en una semana no daba tiempo a que fuera aprobado. Ahora cabe preguntarse: ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Cuáles han sido los puntos de fricción? ¿Y cuáles han sido las primeras consecuencias palpables durante estos primeros meses?

El Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC)

Lo que hay que dejar claro desde un principio es que este es un acuerdo de mínimos. Es un Brexit duro. Se ha evitado el Brexit sin acuerdo que hubiera sido catastrófico, pero sigue siendo un Brexit duro.

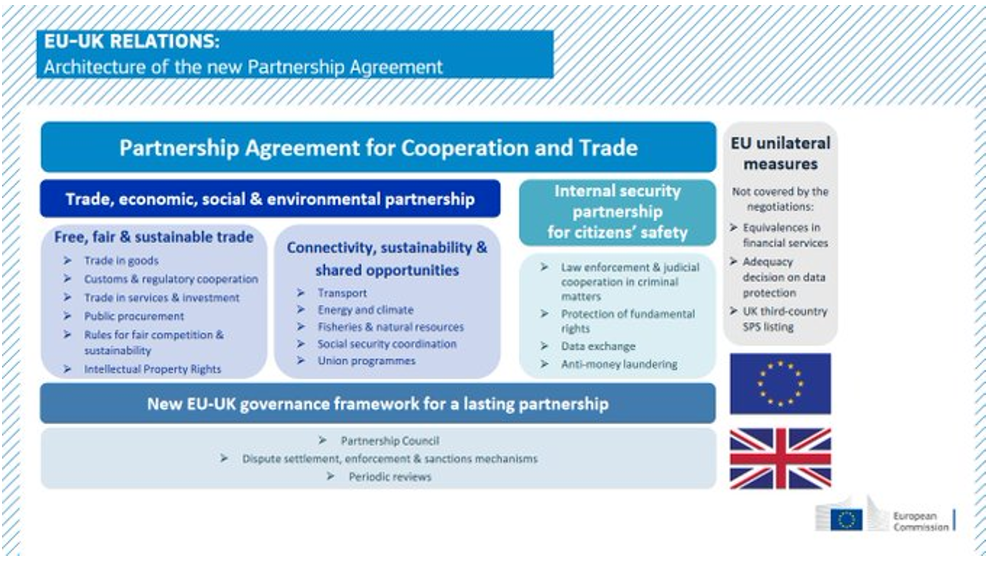

El ACC entre el Reino Unido y la Unión Europea comprende un acuerdo de libre comercio, una estrecha asociación en materia de seguridad ciudadana y un marco general de gobernanza.

Los puntos más importantes del Acuerdo son los siguientes:

Comercio de bienes

El ACC es muy ambicioso en este sentido, pues establece un libre comercio entre las dos partes sin ningún tipo de arancel o cuota a ningún producto. Si no hubiera habido acuerdo en este sentido, su relación comercial se hubiera regido por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con sus cuotas y aranceles correspondientes. No obstante, este libre comercio tiene un pero. Esa ausencia de cualquier tipo de arancel o cuota es solo para los productos “originarios británicos”, y aquí es donde radica la complejidad.

Las reglas de origen están detalladas en el ACC, y aunque por regla general el acuerdo es generoso para calificar a un producto como “británico”, hay determinados sectores donde esta certificación será más exigente. Por ejemplo, para que un vehículo eléctrico producido en el Reino Unido y exportado a la UE evite aranceles es necesario que por lo menos el 45% de su valor añadido sea británico o europeo y que su batería sea íntegramente británica o europea. A partir de ahora demostrar el origen de cada envío en ciertos sectores va a convertirse en un infierno burocrático que antes del 31 de diciembre no existía. Y la reexportación de productos extranjeros sin transformación desde suelo británico a Europa ahora va a tener que sufrir un doble arancel: uno de entrada al Reino Unido y otro de entrada a la Unión.

Pero, aunque no existan ningún tipo de arancel o cuota en los productos, el flujo comercial habitual no se va a mantener. Por ejemplo, en el ámbito del comercio de productos agroalimentarios, la ausencia de acuerdo en el régimen sanitario y fitosanitario del Reino Unido significa que desde ahora para el comercio de estos productos van a ser necesarios certificados sanitarios que antes no lo eran. Este incremento del “papeleo” puede tener importantes consecuencias para los productos que sean más fácilmente sustituibles, pues los importadores de estos productos van a preferir ahorrarse esta burocracia extra cambiando los proveedores británicos por otros europeos.

Servicios financieros

En materia de servicios el acuerdo es bastante pobre, pero destaca la falta de acuerdo respecto de los servicios financieros, sector muy importante para el Reino Unido, que genera por sí solo el 21% de las exportaciones por servicios británicas.

Mientras el Reino Unido formaba parte de la Unión sus entidades financieras podían operar libremente en todo el territorio comunitario gracias al “pasaporte financiero”, ya que todos los Estados Miembros tienen acordadas unas normas de regulación y de supervisión de los mercados similares. Pero esto ya no aplica al Reino Unido.

El Gobierno británico decidió unilateralmente mantener el fácil acceso a sus mercados de las entidades comunitarias, pero la Unión no ha respondido recíprocamente.

Ante la ausencia de acuerdos en materia financiera, la normativa europea referida a entidades de terceros países, como regla general, sencillamente facilita a estas entidades el instalarse en la Unión para poder operar en sus mercados.

Uno de los objetivos de la UE con esta falta de reciprocidad puede haber sido el deseo de arrebatar a la City de Londres, primera plaza financiera europea, parte de su capital.

Ciudadanos

La mayor parte de este apartado quedó resuelto con el Acuerdo de Retirada, que garantizaba de por vida el mantenimiento de los derechos adquiridos (residencia, trabajo…) para los ciudadanos europeos que ya se encontraran en suelo británico, o los británicos que se encontraran en suelo europeo.

En el ACC se ha acordado la supresión de la necesidad de solicitar visado bilateralmente para estancias turísticas que no excedan los 3 meses. Para estos casos ahora será necesario llevar el pasaporte, no bastará con el documento nacional de identidad. Pero para estancias superiores se requerirán visados de residencia o de trabajo.

En cuanto al reconocimiento de titulaciones y cualificaciones profesionales y universitarias, a pesar del interés del Reino Unido de que se mantuvieran de forma automática como hasta ahora, la UE no lo ha permitido. Esto podría suponer por ejemplo que profesionales titulados como abogados o enfermeros tengan más dificultades para que se les reconozca su título y puedan trabajar.

Protección de datos y cooperación en seguridad

El acuerdo va a permitir mantener la cooperación policial y jurídica, pero no con la misma intensidad que antes. El Reino Unido ya no formará parte de las bases de datos comunitarias sobre estos asuntos. Los intercambios de información solo se harán a instancia de parte, ya sea solicitando información como enviando por iniciativa propia.

Las relaciones británicas con Europol (Oficia Europea de Policía) o con Eurojust (Agencia europea para la cooperación judicial) se mantendrán, pero como colaboración externa.

Participación en programas de la Unión

El Reino Unido seguirá formando parte de algunos programas comunitarios como: Horizon, principal programa de cooperación científica europea; Euratom, a través de un acuerdo de cooperación externo al ACC; ITER, un programa internacional para el estudio de la energía de fusión; Copernicus, un programa dirigido por la Agencia Espacial Europea para el desarrollo de la capacidad autónoma y continua de observación terrestre; y SST (Space Surveillance and Tracking) un programa europeo de rastreo de objetos espaciales para evitar su colisión.

Pero por otro lado el Reino Unido no continuará en otros programas, destacando el importante programa de intercambio estudiantil Erasmus. Johnson ya ha anunciado la creación de un programa nacional de intercambio estudiantil que llevará el nombre del matemático británico Alan Turing, que descifro el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial.

Puntos de fricción en la negociación

Ha habido ciertos puntos que por su complejidad o simbolismo han sido los principales puntos de fricción entre la Unión y el Reino Unido. Incluso han puesto en jaque el éxito de las negociaciones. Los tres principales baches para la negociación han sido: la pesca, el “level-playing field” y la gobernanza.

Sorprende la desmesurada importancia que ha tenido la pesca sobre la negociación, teniendo en cuenta que solo representa el 0,1 % del PIB británico, y no es un sector esencial tampoco para la UE. Su importancia radica en su valor simbólico, y la importancia que le han dado los partidarios del Brexit como ejemplo de recuperación de la soberanía perdida. También hay que tener en cuenta que es uno de los puntos en los que el Reino Unido partía con ventaja en las negociaciones. En las aguas británicas se encuentran algunos de los principales caladeros de Europa, que han venido representando el 15% del total de la pesca europea. De estos caladeros el 57% se lo llevaban los 27, y el 43% restante se lo llevaban los pescadores británicos. Porcentaje que enfurecía mucho al sector pesquero británico, que ha sido uno de los principales sectores que apoyaron el Brexit.

La intención británica era negociar anualmente las cuotas de acceso a sus aguas, siguiendo el ejemplo que tiene Noruega con la UE. Pero finalmente se ha acordado un recorte del 25% de las capturas de forma progresiva, pero manteniendo el acceso a aguas británicas. Este acuerdo estará en vigor durante los próximos cinco años y medio, a partir de entonces serán necesarias nuevas negociaciones que serán entonces anuales. A cambio, la UE se ha guardado la posibilidad de represalias comerciales en el caso de que se deniegue el acceso a las aguas británicas a los pescadores europeos.

“Level-playing field”

El tema de la competencia desleal era uno de los temas que más preocupaban en Bruselas. Dado que a partir de ahora los británicos no tienen que seguir la legislación europea, existía la preocupación de que, a apenas unos kilómetros de la Unión, un país del tamaño y peso del Reino Unido redujera considerablemente sus estándares laborales, medioambientales, fiscales o de ayudas públicas. Esto podría provocar que muchas empresas europeas decidieran trasladarse al Reino Unido por esta reducción de estándares.

El acuerdo establece un mecanismo de vigilancia y de represalias en casos de discrepancias si una de las partes se siente perjudicada. Si hay un conflicto, dependiendo del caso, se someterá a un panel de expertos, o se someterá a arbitraje. Para la UE hubiera sido preferible un sistema donde las compensaciones arancelarias fueran automáticas y si no interpretadas por el TJUE. Pero para el Reino Unido uno de sus principales objetivos en la negociación era no estar bajo la jurisdicción del TJUE de ninguna forma.

Gobernanza

El diseño de la gobernanza del acuerdo es complejo. Está presidido por el Consejo de Asociación Conjunto que garantizará que el ACC se aplique e interprete correctamente, y en el que se debatirán todas las cuestiones que puedan surgir. Este consejo será ayudado por más de treinta comités especializados y grupos técnicos.

Si surge una disputa se acudirá a este Consejo de Asociación Conjunto. Si no se alcanza una solución por mutuo acuerdo se acudirá entonces a un arbitraje externo cuya resolución es vinculante. En caso de incumplimiento, la parte perjudicada está autorizada para tomar represalias.

Este instrumento permite a la UE cubrirse las espaldas ante el riesgo del Reino Unido de incumplir parte del acuerdo. Este riesgo ganó mucha fuerza durante las negociaciones, cuando Johnson presentó ante el Parlamento británico la Ley de Mercado Interior, que pretendía evitar cualquier tipo de aduana interior en el Reino Unido. Esta ley iría en contra de la “salvaguarda irlandesa” acordada por el propio Johnson y la UE en el Acuerdo de Retirada, e iría contra el derecho internacional como contravención clara al principio del “pacta sunt servanda”. Al final esta ley no se tramitó, pero creo gran tensión entre la UE y el Reino Unido, en la oposición británica a Johnson e incluso entre sus propias filas al poner la credibilidad internacional del país en tela de juicio.

Consecuencias

Durante estos primeros meses de entrada en vigor del ACC ya se han podido ver varias consecuencias importantes.

La polémica retirada del Renio Unido del programa Erasmus ya se ha hecho notar. Según las universidades británicas, las solicitudes de estudios de ciudadanos europeos han disminuido un 40%. La pandemia ha tenido que ver en esa importante reducción, pero hay que tener en cuenta también que las tasas universitarias en el Reino Unido tras la salida del programa han aumentado por cuatro.

Respecto a los servicios financieros, la City de Londres ya ha perdido durante estos primeros meses el título de principal centro financiero europeo en favor de Ámsterdam. Los intercambios diarios de acciones en enero en Ámsterdam sumaron 9.200 millones de euros, superior a los 8.600 millones de euros gestionados por la City. La media londinense el año pasado fue de 17.500 millones de euros, muy superior a la segunda plaza europea que fue Fráncfort, con una media de 5.900 millones de euros. El año pasado la cifra media de intercambios de Ámsterdam fue de 2.600 millones de euros, lo que la situaban como sexta plaza financiera europea. La falta de reciprocidad de la UE respecto a los servicios financieros ha podido cumplir su objetivo por ahora.

Una de las anécdotas más curiosas que demuestran los cambios que ha propiciado el Brexit durante estos primeros meses ha sido el video viral de las autoridades aduaneras neerlandesas confiscando unos sándwiches de jamón de unos transportistas que llegaban en ferry desde el Reino Unido a Países Bajos. Con la entrada en vigor del ACC no se permite la exportación de los productos de origen animal sin los certificados sanitarios correspondientes.

A pesar de la ausencia de aranceles y cuotas, el incremento burocrático se esperaba que fuera a afectar al intercambio comercial y así ha sido. Según datos de la Asociación de Transporte por Carretera del Reino Unido, las exportaciones británicas a la UE a través de los puertos cayeron un 68% en enero respecto al mismo mes del año pasado.

Parecía que los sectores pesqueros británicos podían ser de los principales beneficiarios del Acuerdo, pero tras estos primeros meses los pescadores británicos no están satisfechos. Los nuevos requerimientos burocráticos ralentizan las entregas y algunos pescadores se quejan de que las capturas se les echan a perder al no poder entregarlos a tiempo en ciertos mercados europeos. Según representantes pesqueros escoceses, los retrasos debido a la burocracia están provocando una pérdida de un millón de libras al día al sector. Hay que tener en cuenta que las exportaciones pesqueras del Reino Unido a la UE representaban en el año 2019 el 67% del total. Ante las quejas del sector, el Gobierno británico ya ha anunciado una ayuda de 23 millones de libras.

Conclusión

El Acuerdo alcanzado es sin duda un mejor resultado que el no acuerdo, pero es un acuerdo incompleto, y va a ser necesario seguir negociando cosas. El futuro del ACC dependerá del cambio de posición del Reino Unido, que durante la negociación ha primado tener una autonomía regulatoria y recuperar su “soberanía perdida”. El acuerdo es también frágil pues permite a cualquiera de las partes poner fin a la relación negociada si se avisa con 12 meses de antelación.

La Unión Europea y el Reino Unido están condenados a entenderse. La Unión tendrá que aprender a convivir con un vecino con mucho poder e influencia, y el Reino Unido tendrá que aprender a vivir en la esfera de influencia de los 27.

Pero, llegado el momento, al Reino Unido siempre le quedará la opción del artículo 49 del Tratado de la UE que regula la adhesión de nuevos países a la Unión.

[Marko Papic, Geopolitical Alpha. An Investment Framework for Predicting the Future (Hoboken, Nueva Jersey: Wiley, 2021), 286 páginas]

3 de marzo, 2021

RESEÑA / Emili J. Blasco

«En la era post-Trump y post-Bréxit la geopolítica es todo lo que cuenta», asegura Marko Papic en Geopolitical Alpha, un libro sobre riesgo político cuyo propósito es aportar un método o marco de trabajo para quienes se dedican al análisis de prospectiva. Consultor en fondos de inversión, Papic condensa aquí su experiencia en una profesión que ha ganado atención en los últimos años por la creciente inestabilidad política nacional e internacional. Si los factores de riesgo antes se concentraban en los países en desarrollo o emergentes, ahora también se dan en el mundo avanzado.

Con el título del libro, Papic designa un proceso de análisis en el que la geopolítica propiamente dicha, en su acepción más vinculada a la geografía, es solo una parte de las consideraciones a tener en cuenta, pues el autor sostiene que primero importan los condicionantes políticos y luego los económicos (y financieros). Para el conjunto del análisis y las estimaciones a las que este da lugar, Papic utiliza el calificativo «alfa geopolítica» (o «geopolítica alfa»), como refiriéndose a una geopolítica plus o reforzada: una que tiene en cuenta las constricciones políticas o macroeconómicas además de los tradicionales imperativos geopolíticos.

Con el título del libro, Papic designa un proceso de análisis en el que la geopolítica propiamente dicha, en su acepción más vinculada a la geografía, es solo una parte de las consideraciones a tener en cuenta, pues el autor sostiene que primero importan los condicionantes políticos y luego los económicos (y financieros). Para el conjunto del análisis y las estimaciones a las que este da lugar, Papic utiliza el calificativo «alfa geopolítica» (o «geopolítica alfa»), como refiriéndose a una geopolítica plus o reforzada: una que tiene en cuenta las constricciones políticas o macroeconómicas además de los tradicionales imperativos geopolíticos.

En el fondo se trata de una cuestión nominalista, en una batalla colateral en la que el autor se enreda innecesariamente. Diríase que es un ajuste de cuentas con su anterior empleador, el Stratfor dirigido por George Friedman, a quien Papic alaba en sus páginas, pero que soterradamente parece criticar por basar gran parte de su prospectiva en la geografía de las naciones. Sin embargo, sugerir eso es hacer una caricatura del sólido análisis de Friedman. En cualquier caso, Papic ciertamente ha reforzado su formación con estudios financieros y saca un útil e interesante partido de ellos.

La idea central del libro, dejando ya al margen esa rivalidad anecdótica, es que para poder determinar qué actuaciones harán los gobiernos no hay que atender a las intenciones que proclaman, sino a aquello que les constriñe y les obliga a actuar de determinada manera. «Los inversores (y cualquiera interesado en pronóstico político) debería focalizarse en las constricciones materiales, no en las preferencias de los políticos», dice Papic, y añade una frase que repite, escrita en cursiva, en varios capítulos: «Las preferencias son opcionales y están sujetas a constricciones, mientras que las constricciones no son opcionales ni están sujetas a preferencias».

Esas constricciones materiales, según el orden de importancia que establece Papic, son los condicionamientos políticos (la mayoría con la que se cuenta, qué opina el votante medio, el nivel de popularidad del gobierno o del mandatario, el tiempo en el poder o el contexto nacional e internacional, entre otros factores), los macroeconómicos y financieros (margen de maniobra presupuestaria, niveles de déficit, inflación y deuda, valor de bonos y moneda...) y los geopolíticos (los imperativos que, derivados inicialmente de la geografía –el particular lugar que los países ocupan en tablero del mundo–, marcan la política exterior de las naciones). A esa lista, añade los asuntos constitucionales y legales, pero solo a tener en cuenta si los factores mencionados previamente no suponen ninguna constricción, pues conocido es que los políticos no tienen mucho problema en circunvalar las leyes.

El autor, que presenta todo esto como un método o marco de trabajo, considera que el hecho de que pueda haber políticos irracionales que de entrada no se sometan a constricciones materiales objetivas no hace descarrilar el planteamiento, pues esa situación se acaba venciendo porque «no hay irracionalidad que pueda alterar la realidad». No obstante, admite como posible objeción que, así como la opinión del votante medio condiciona la actuación del político, pueda darse una «sociedad histérica» que condicione al político y que ella misma no se vea afectada a corto plazo por constricciones objetivas que le hagan plegarse a la realidad. «El tiempo que toda una sociedad tarda en volver a la cordura es un pronóstico desconocido e imposible», reconoce.

Papic propone un proceso de análisis razonable, en líneas generales seguido por otros analistas, por eso sobra cierta jactancia inicial, algo petulante, sobre sus personales dotes prospectivas indispensables para inversores. No obstante, la obra tiene el mérito de una exposición sistematizada y rigurosa.

El texto está jalonado de casos específicos, cuyo análisis está no solo bien documentado sino además convenientemente ilustrado con tablas de notable interés. Entre ellas la que presenta la evolución de la opinión favorable al euro en Alemania y la creciente posición eurófila del votante medio alemán, sin lo que Merkel no habría llegado al punto, antes impensable, de aceptar la mutualización de la deuda en la UE. O las que constatan cómo el comercio de Inglaterra, Francia y Rusia con Alemania aumentó antes de la Primera Guerra Mundial, o el de Estados Unidos con Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que ejemplifica que la rivalidad entre naciones normalmente no afecta a sus transacciones comerciales.

Otros aspectos interesantes de la obra son su advertencia de que «la clase media forzará a China a salir de la excitación geopolítica», porque la inestabilidad y el riesgo internacional pone en peligro el progreso económico chino, y «mantener feliz a su clase media toma precedencia a la dominación sobre el mundo». «Mi marco basado en constricciones sugiere que Pekín está mucho más constreñido de lo que los políticos estadounidenses parecen pensar (...) Si Estados Unidos empuja demasiado fuerte sobre el comercio y la economía, amenazará la directiva primaria para China: escapar de la trampa del ingreso medio. Y ahí es cuando Pekín respondería con agresión», afirma Papic.

En relación con la UE, el autor no ve riesgos para la integración europea en la próxima década. «El imperativo geopolítico es claro: integrarse o perecer en la irrelevancia. Europa no se está integrando por cierta fantasía utópica fuera de lugar. Sus estados soberanos se están integrando por debilidad y miedo. Uniones por debilidad son a menudo más sostenibles a largo plazo. Después de todo, las trece colonias originales de Estados Unidos se integraron por miedo a que el Reino Unido pudiera finalmente invadirles de nuevo».

Otra aportación sugerente es etiquetar como “Consenso de Buenos Aires” la nueva política económica en la que parece estar adentrándose el mundo, alejándose del Consenso de Washington que ha regido los estándares económicos internacionales desde la década de 1980. Papic indica que estamos permutando la era de «laissez faire» por otra de cierto dirigismo económico.

El naciente reino inglés se consolidó en oposición al poder al otro lado del Canal de la Mancha, dando lugar a un particularismo hoy especialmente vivo

Sin ya marcha atrás, una vez consumado el Bréxit, Inglaterra busca establecer una nueva relación con sus vecinos europeos. Su marcha no ha sido secundada por ningún otro país, con lo que Londres tiene que entenderse con una Unión Europea que se mantiene como bloque. A pesar del dramatismo con que muchos europeos han acogido el adiós británico, estamos ante un capítulo más de la compleja relación que una gran isla tiene con el continente al que está próxima. Isla y continente siguen donde la geografía les ha colocado –a una distancia de particular valor– y posiblemente reproducirán vicisitudes ya vistas a lo largo de su mutua Historia.

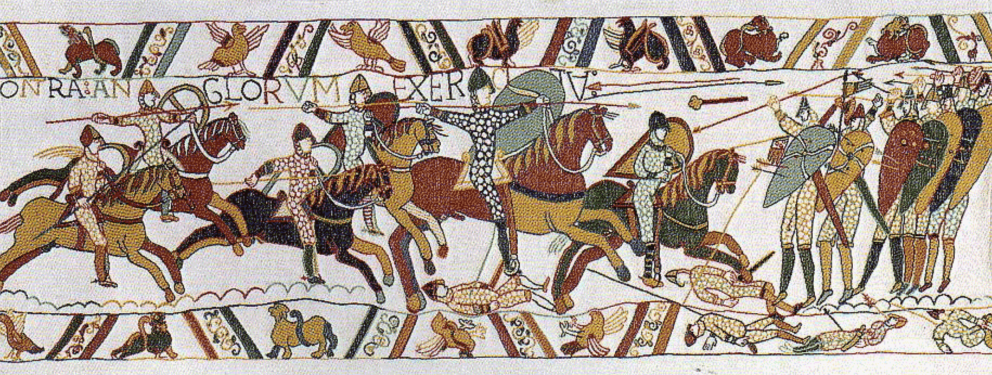

Fragmento del tapiz de Bayeux, que ilustra la batalla de Hastings de 1066

ARTÍCULO / María José Beltramo

El resultado del referéndum de 2016 sobre el Bréxit pudo sorprender, como sin duda ha sorprendido el abrupto modo con que finalmente el Reino Unido abandonó de modo efectivo la Unión Europea el 31 de diciembre de 2020. No obstante, lo que hemos visto no es tan ajeno a la historia de la relación de los británicos con el resto de Europa. Si nos retrotraemos siglos atrás podemos ver un patrón geopolítico que se ha repetido otras veces, y también en la actualidad, sin por ello tener que hablar de determinismo.

Aunque cabe mencionar algunos momentos previos en la relación de la insular Britania con el continente junto al que se encuentra, como por ejemplo el periodo de romanización, la gestación del patrón que al mismo tiempo combina vinculación y distanciamiento, o incluso rechazo, podemos quizá situarla a comienzos del segundo milenio, cuando a partir de invasiones normandas que cruzan el Canal de la Mancha el naciente reino de Inglaterra se consolida precisamente frente al poder de la otra orilla.

Inglaterra en época normanda

Normandía adquirió entidad política en el norte de Francia cuando en 911, tras invasiones vikingas, el jefe normando Rolón llegó a un acuerdo con el rey franco que le garantizaba el territorio a cambio de su defensa[1]. Normandía se convirtió en ducado y fue adoptando el sistema feudal franco, facilitando la paulatina integración de ambos pueblos. Esa intensa relación acabaría suponiendo la plena incorporación de Normandía en el reino de Francia en 1204.

Antes de la progresiva disolución normanda, sin embargo, el pueblo escandinavo asentado en esa parte del norte francés llevó su particular carácter y capacidad organizativa, que aseguró su independencia durante varios siglos, al otro lado del Canal de la Mancha.

La relación normando-inglesa comenzó en 1066 con la batalla de Hastings, en una invasión que llevó al duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, a ser coronado en Londres como rey de Inglaterra. La llegada de los normandos tuvo diversas consecuencias. Desde el punto de vista político, introdujeron las islas en las relaciones europeas del momento y adecuaron el feudalismo inglés al normando, mezcla que sentaría las bases del futuro parlamentarismo inglés. En cuanto a la economía, los normandos demostraron su capacidad organizativa escandinava en la reorganización de las actividades productivas. En sus diferentes conquistas, los normandos supieron aprovechar lo mejor de cada sistema y adaptarlo a su cultura y necesidades, y así ocurrió en Inglaterra, donde desarrollaron una idiosincrasia particular.

A partir de esta toma de contacto con el continente, Inglaterra comenzó a consolidarse como monarquía sin dejar su vinculación con el ducado de Normandía. No obstante, con su fortalecimiento a partir de la caída de los Plantagenet en Francia, Inglaterra tomó el impulso que le faltaba para terminar por conformarse como un reino independiente, del todo separado del continente, desvinculado de una Normandía con un linaje débil y en estado crítico. De hecho, que el reino de Francia absorbiera el ducado normando facilitó el desarrollo y consolidación de la monarquía inglesa como una entidad independiente y fuerte[2].

La separación respecto al continente europeo nos remite al análisis que hace Ortega y Gasset sobre la decadencia europea y la crisis moral que atraviesa[3]. Las potencias continentales, al estar en una situación de continuidad geográfica, y por tanto en mayor contacto, son más propensas a contagiar su situación entre sí y a ser dominadas por otra potencia mayor. Inglaterra, una vez roto el puente de los vínculos feudales que la conectaba con el resto de Europa, no encuentra dificultad para tomar distancia cuando lo considera oportuno, siempre en beneficio de sus intereses, algo que vemos repetido varias veces a lo largo de su historia. Esto es especialmente manifiesto en las vicisitudes que jalonan la relación del Reino Unido con el continente a lo largo de las décadas finales del segundo milenio.

La situación inglesa desde 1945

La Segunda Guerra Mundial debilitó enormemente a Reino Unido, no solo económicamente, sino también como imperio. En el proceso de descolonización posterior, Londres perdió posesiones en Asia y África; además el conflicto del canal de Suez confirmó su declive como protagonista imprescindible, precisamente a manos de quien le había sustituido como primera potencia mundial, Estados Unidos. La confrontación de posguerra con la Unión Soviética y la presencia estadounidense en Europa hizo que la relación trasatlántica ya no se basara en vínculo preferencial que Washington tenía con Inglaterra, por lo que el papel de los ingleses también menguó[4].