Breadcrumb

Blogs

▲Transfer of immigrants arrived from North Africa to the Italian island of Lampedusa [Vito Manzani]

ANALYSIS / Valeria Nadal [Spanish version]

At the end of 2017 the Cable News Network (CNN) broadcast a video recorded anonymously with a hidden camera, showing the sale of four men in Libya, for 400 dollars each, to Libyan citizens to work or in exchange for a rescue, in the case of men, or as sex slaves, in the case of women. The scandalous images triggered a global response, with several Hollywood celebrities joining protests calling for the end of slave trade in Libya. France, Germany, Chad, Nigeria and other countries have long urged Libya to tackle this serious problem, through a program of repatriation of immigrants and the evacuation of detention camps, where many of the slave trade mafias operate. The circumstances, however, do not seem to have improved since the video was released due to the persistence of a lack of state coordination to tackle the problem alongside with other factors. How is it possible that slave trade has happened within Libya?

Libya is large country located in North Africa, with a long Mediterranean coastline. Until 2011, the year in which the Arab Spring broke out, Libya was one of the most stable countries in the region. It had one of the highest life expectancies in all of Africa, and an educational system – from primary to university studies – better than most of its neighboring countries. However, this situation of stability and relative prosperity came to an end in February 2011, when the revolts that began in Tunisia, and that had spread to countries such as Yemen, Jordan and Egypt, spilled over into Libya.

Unlike several other states in the region that experienced relatively peaceful resolutions to the protesters' demands, the immediately observable threat of civil war in Libya invited international intervention to the conflict. The United States (US) and the European Union (EU), with the support of the United Nations (UN), acted against the dictatorial regime of Muammar Gaddafi. With the capture and assassination of Gaddafi by the rebel troops, the war seemed to have ended. However, lacking a viable plan for a political transition, the situation further deteriorated as various political actors attempted to fill the power vacuum left behind, after the removal of Qaddafi.

Today, Libya continues to experience serious political instability and is considered a failed state. Although there is a government promoted and recognized by the UN, the Government of National Unity (GNU), it do not control the entire country and is challenged by various power groups, of which many are armed militias. Due to this lack of governmental authority, as well as its strategic location on the Mediterranean coast, Libya has become the base of operations of mafias trafficking people and taking advantage of refugees and migrants attempting to reach Europe via the Libyan land route. The open border policy launched by the EU in 2015 has facilitated the establishment of human trafficking routes by migrant smuggling networks. The International Organization for Migration (IOM) estimates that at least 400,000 people are currently in Libyan detention centers, where immigrants are an easy target for slave trade. The GNU has opened a formal investigation and met with European and African leaders to allow the emergency repatriation of refugees and immigrants. However, the effectiveness of the efforts of the Libyan authorities is limited. Notwithstanding, a larger issue is what role the international community can lay in alleviating the problem, of which non-governmental organizations (NGOs) have been key voices in the debate.

Testimonies

Since 2015, Oxfam has widely informed the international community about the migration crisis in Libya, and emphasized the need for European countries to seek and find a solution for the thousands of men, women and children who are suffering this situation. The cases documented in Libya of the slave trade, carried out by smugglers and militias, have made the search for a solution even more urgent.

In this regard, on August 9, 2017, Oxfam published a newsletter entitled “You are no longer human,” in which it analyzed the facts of the Libyan situation and blamed the European countries for their “erroneous policies aimed to prevent people from reaching Italy.” To develop this report Oxfam spoke “with men and women who have spent months being beaten, tied like animals and sold as cheap labor in the scandalous slave trade of Libya,' and is based on the '...anguished testimonies of immigrants who spent time in Libya before escaping to Italy.”

The testimonies relate shocking scenes of sexual violence, torture and slave labor; they also present cases of people who have been held captive because of the impossibility of paying the price demanded by the smugglers. The latter happened to Peter, an 18-year-old Nigerian: “Once we had arrived in Sabah, in Libya, they took me to the 'Ghetto' (...) They gave us a telephone to call our families and they told us to ask them for money. If you could not pay the 1,500 Libyan dinars [about 100 euros] they would keep you captive and beat you.”

After hearing these testimonies, Oxfam has come to the conclusion that European policies must take into account the experiences of people forced to leave their homes, as the information they provide clearly demonstrates that “Libya remains a country marked by systematic abuses against Human Rights and that (...) the EU's attempt to ensure that people cannot leave Libya only puts more men, women and children at risk of abuse and exploitation.”

Some of the solutions that Oxfam has proposed are the promotion of search and rescue operations for humanitarian purposes, increasing the number of immigration applications that are accepted to be processed, the creation of safe routes to Europe, and ending the policy that prevent migrants from leaving Libya.

|

Opening, closing borders

Another international agency that has actively denounced the inhuman situation in Libya is Amnesty International. According to this organization’s data, the world is facing one of the most serious cases of slavery in the 21st century. Refugees and immigrants arriving in Libyan territory are forcefully held and tortured in detention centers before being sold as slaves. Those who succeed in escaping from such horrible conditions do not necessarily wind up in better circumstances: at least 3,000 people have died attempting to cross the Mediterranean.

Being one of the most active organizations regarding the situation in Libya, Amnesty International has called on the EU Member States to stop closing its borders to refugees and immigrants from Libya. It argues that this European policy only encourages and fuels violence and extortion in Libyan territory, which makes the EU an accomplice in this crisis.

Amnesty International recalls that since the end of 2016, the closure of European borders has favored an increase in control by the Libyan Anti-Immigration Department, which now oversees detention centers where refugees and immigrants are not only arbitrarily and indefinitely detained, but also frequently sold as slaves. In addition, according to organization, European inability or unwillingness to take action, mistakenly believing that what happens outside European borders bears no consequences on the EU's internal affairs, has allowed the Libyan Coast Guard to intercept people at sea. Instead of reaching the "promised land", migrants are forcibly taken back to Libya, where they are locked up and mistreated again in the detention centers. All this is aided by agreements reached by the EU and local Libyan authorities, supported by armed groups, with regards the control of migratory flows to Europe, which effectively sanctions violent repression.

International coordination

On December 7, 2017, the UN Security Council held an emergency session to take action regarding the slave trade situation in Libya. This situation was described as an "abuse of Human Rights that may also constitute crimes against humanity", in which case the Libyan authorities and all member states of the organization should act in accordance with public international law; taking those responsible to the International Criminal Court (ICC). In addition, the UN pointed to the Libyan authorities as one of the primary actors complicit in the growing slave trade phenomenon, due to their ineffectiveness investigating it and administrating justice. The organization places special emphasis on the need for the Libyan Government to secure the borders and for its actions to be supported by various international instruments, so that effectively human trafficking can be effectively countered. Likewise, the UN also encourages cooperation with the EU and the African Union (AU) to guarantee the protection of refugees and immigrants, under the premise that success will only be achieved if all the actors involved collaborate.

Meanwhile, the UN is already operating in the territory through the International Organization for Migration (IOM), which has helped 13,000 people out of detention centers in Libya, and another 8,000 from those in Niger. But IOM's efforts do not end in Libya. Once the refugees and immigrants are safe, the organization stores their information and testimonies and offers them the possibility of returning home; guaranteeing the assistance of the IOM in the process.

Despite attempts to unify the efforts of all the organizations that are acting on the ground, the reality is that the UN today does not have an action plan that includes all parties to end slavery in Libya and look for a common solution. According to the reports of this organization, slavery in Libya could end in 2030, after 20 years of trial and error. It is, however, unsurprising, that most NGOs do not have action plans.

NGO solutions

NGOs play an important role in helping alleviate the humanitarian problems caused by migrations crises, yet the solutions they suggest oftentimes fail to take into consideration the complex political realities that make these very same solutions challenging – if not outright impossible – to achieve. As a result, many of the solutions offered by human rights agencies like Oxfam and Amnesty International are far too broad to be of any practical use. The migration crisis, reaching its peak in summer 2015 with the effective invitation of several European nations' heads to refugees to come to Europe – coupled with the relaxation of the Dublin regulations and an opening of borders inside the EU – paradoxically helped exacerbate the problem. It provided an incentive for the mass migration of individuals who fall out of the "refugee" category, encouraging risk-taking among migrants on the premise that the borders would remain open and everyone would be welcomed.

The result has been not only the rapid backtracking on this policy by a host of countries initially supporting it – like Austria – but also a dramatic internal, diplomatic conflict within the EU between countries for, and those against, mass migration into the EU. The crisis also shed light on the inability of the existing laws of both the EU and its member states in finding solutions to the migration problem. As such, the sweeping claim of opening borders as a solution to the problem may be well intentioned, yet does little to provide for a balanced solution to the problem.

Similarly, securing safe passages for migrants back to their home country rests on the assumption that there exists a functioning government in Libya with which such efforts can be coordinated, yet there exists no such entity as of yet. While the GNU does have a limited amount of control over certain swathes of territory, the problem remains to be that other parts of Libya do not fall under government control. While aiding (limited) migration and/or repatriation and securing the land and sea borders might be a first step in stemming the flow, the fact remains to be that it is political instability within Libya – as well as other nations – that breeds smuggling networks, of which the slave trade is one of many.

Thus, the policy of simply aiding more people into Europe through again relaxing the borders hardly solves the problem. At its height, the migration crisis saw hundreds of thousands of migrants stream through open borders in Europe, absent any realistic plans to deal with the numbers. What is seemingly less covered in the international news is the various hardships that migrants within their new host states have faced as a result of a utopian policy where the sky is the limit for migration. Most importantly, the open door policy for migration has similarly led to the proliferation of smuggling networks inside Europe that necessitated the establishment of new task forces to deal with them, although an increased control may result in the emergence of new routes and hotspots. Though the numbers involved are as large as those in Libya, the open door policy – pushed by a host of humanitarian organizations – has created smuggling networks involved in the smuggling of migrant men, women, and children, into prostitution among other things. Almost 90% of the migrants that arrive to Europe are facilitated by the smuggling multi-national business. The point being that illegal activities thrive as a result of failed policies, and the inability to find determinate policy solutions to the migrant crisis: a necessary ingredient for deriving successful practical ones.

A primary role of the states

The lack of governmental control over the territory in Libya, characteristic of a failed state, has made possible the proliferation of illegal and highly humiliating activities against human dignity, such as the slave trade. Images such as those of CNN, which provided evidence for how people were being sold as slaves in detention centers, have heightened international awareness of the problem. Numerous organizations, led by the UN, have intensified their work in recent months to try to put an end to such a disastrous situation. These efforts have achieved some results however, there is no meaningful method to upscale these efforts because they are not coordinated at the state level, and it is unlikely that the large-scale cooperation required by all parties involved is possible.

Further, the effects of the migration crisis are by no means unique to Libya or Africa, and have manifested in Europe as well. Although human trafficking, both into the slave trade as well as for other purposes, occurs on a much larger (and quite alarming) scale in the African theatre, the phenomenon has similarly come to plague Europe as a result of its failed (or non-existent) plan of action to manage migration, both internally and externally. The solution is necessarily political, and the reality is that – as well intentioned and necessary as they may be – the detached, rights-based, solutions of NGOs will not be determinate in solving the problem. Only states, working together with various NGOs, can put an end to this misery through well thought-out, coordinated, solutions. And, the sad reality is that not everyone can necessarily be saved in the process, nor will every migrant will be able to get their 'European dream."

▲Traslado de inmigrantes llegados del norte de África a la isla italiana de Lampedusa [Vito Manzani]

ANÁLISIS / Valeria Nadal [Versión en inglés]

A fines de 2017, Cable News Network (CNN) publicó un video grabado anónimamente con una cámara oculta que mostraba la venta de cuatro hombres en Libia, por 400 dólares cada uno. Era un ejemplo de venta de esclavos a ciudadanos libios para trabajo o a cambio de un rescate, en el caso de hombres, o como esclavas sexuales, en el caso de las mujeres. Las escandalosas imágenes desencadenaron una respuesta global; varias celebridades de Hollywood se unieron a las protestas pidiendo el fin del tráfico de esclavos en Libia. Francia, Alemania, Chad, Nigeria y otros países han exhortado a Libia a abordar este grave problema mediante un programa de repatriación de inmigrantes y la evacuación de los campos de detención, donde operan muchas de las mafias de esclavos. Las circunstancias, sin embargo, no parecen haber mejorado desde que el video fue publicado debido, principalmente, a que continúa habiendo falta de coordinación estatal para abordar el problema, junto a otros factores. ¿Cómo es posible que un comercio de esclavos haya podido ocurrir dentro de Libia?

Libia es un extenso país ubicado en el norte de África, con una larga costa mediterránea. Hasta 2011, año en que estalló la Primavera Árabe, Libia era uno de los países más estables de la región. Tenía una de las mayores expectativas de vida en toda África, y un sistema educativo –desde la educación primaria hasta la universidad– mejor que la mayoría de los países vecinos. Sin embargo, esta situación de estabilidad y relativa prosperidad llegó a su fin en febrero de 2011, cuando las revueltas que comenzaron en Túnez, y que se habían extendido a países como Yemen, Jordania y Egipto, alcanzaron Libia.

A diferencia de otros estados en la región, que pudieron resolver de manera pacífica las demandas de los manifestantes, la inmediata amenaza de una guerra civil en Libia obligó a una intervención internacional para resolver el conflicto. Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE), con el apoyo de las Naciones Unidas (ONU), actuaron contra el régimen dictatorial de Muamar el Gadafi. Con la captura y el asesinato de Gadafi por parte de las tropas rebeldes, la guerra parecía haber terminado. Sin embargo, al carecer de un plan viable para una transición política, la situación se deterioró aún más cuando varios actores políticos intentaron llenar el vacío de poder dejado por la desaparición de Gadafi.

En la actualidad, Libia sigue experimentando una inestabilidad política grave y se considera que es un estado fallido. Aunque hay un gobierno promovido y reconocido por la ONU, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), este no controla todo el país y es desafiado por varios grupos de poder, muchos de los cuales son milicias armadas. Debido a esta falta de autoridad gubernamental, así como a su ubicación estratégica en la costa mediterránea, Libia se ha convertido en la base de operaciones de las mafias, que se aprovechan de la voluntad de refugiados e inmigrantes de llegar a Europa a través de la ruta terrestre de Libia. La política de fronteras abiertas lanzada por la UE en 2015 no ha ayudado a frenar sus actividades, ya que ha facilitado el establecimiento de rutas de tráfico de personas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que al menos 400.000 personas se encuentran actualmente en centros de detención libios, donde los inmigrantes son un objetivo fácil para el comercio de esclavos. El GUN ha abierto una investigación formal y se ha reunido con líderes europeos y africanos para permitir la repatriación de emergencia de refugiados e inmigrantes. Sin embargo, la efectividad de los esfuerzos de las autoridades libias es limitada. No obstante, una cuestión más importante es el papel que puede desempeñar la comunidad internacional para aliviar el problema, del cual las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido voces clave en el debate.

Testimonios

Desde 2015, Oxfam ha informado ampliamente a la comunidad internacional sobre la crisis migratoria en Libia, y ha enfatizado la necesidad de que los países europeos busquen y encuentren una solución para los miles de hombres, mujeres y niños que sufren esta situación. Los casos documentados en Libia de trata de esclavos, llevados a cabo por contrabandistas y milicias, han hecho que la búsqueda de una solución sea aún más urgente.

A raíz de esta alarmante situación en Libia, el 9 de agosto de 2017, Oxfam publicó un boletín titulado "Ya no eres humano", en el que analizó los hechos de la situación en Libia y culpó a los países europeos de sus “políticas erróneas destinadas a evitar que las personas lleguen a Italia”. Para desarrollar este informe, Oxfam habló “con hombres y mujeres que han pasado meses siendo golpeados, atados como animales y vendidos como mano de obra barata en la escandalosa trata de esclavos de Libia”, y se basó en los “... angustiados testimonios de inmigrantes que pasaron tiempo en Libia antes de escapar a Italia”.

Los testimonios relatan escenas impactantes de violencia sexual, tortura y trabajo esclavo; también cuentan casos de personas que han estado cautivas por la imposibilidad de pagar el precio exigido por los contrabandistas. Eso último le sucedió a Peter, un nigeriano de 18 años: “Una vez que llegamos a Sabah, en Libia, me llevaron al 'Gueto' (...) Nos dieron un teléfono para llamar a nuestras familias y pedirles dinero. Si no podías pagar los 1.500 dinares libios [alrededor de 100 euros], te mantenían cautivo y te golpeaban”.

Después de escuchar estos testimonios, Oxfam ha llegado a la conclusión de que las políticas europeas deben tener en cuenta las experiencias de personas obligadas a abandonar sus hogares, ya que la información que proporcionan muestra claramente que “Libia sigue siendo un país marcado por abusos sistemáticos contra los Derechos Humanos y (...) el intento de la UE de garantizar que las personas no puedan salir de Libia solo pone a más hombres, mujeres y niños en riesgo de abuso y explotación”.

Algunas de las soluciones que Oxfam ha propuesto son la promoción de operaciones de búsqueda y rescate con fines humanitarios, aumentar el número de solicitudes de inmigración que se aceptan procesar, la creación de rutas seguras hacia Europa y poner fin a la política que impide que los inmigrantes se vayan de Libia.

|

Abrir, cerrar fronteras

Otra agencia internacional que ha denunciado activamente la situación inhumana en Libia es Amnistía Internacional. Según los datos de esta organización, el mundo se enfrenta a uno de los casos más graves de esclavitud en el siglo XXI. Los refugiados e inmigrantes que llegan al territorio libio son detenidos y torturados en centros de detención antes de ser vendidos como esclavos. Quienes logran escapar de tan horribles condiciones no terminan necesariamente en mejores circunstancias: al menos 3.000 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo.

Siendo una de las organizaciones más activas con respecto a la situación en Libia, Amnistía Internacional ha pedido a los Estados miembros de la UE que dejen de cerrar sus fronteras a los refugiados e inmigrantes de Libia. Sostiene que esta política europea solo fomenta y alimenta la violencia y la extorsión en territorio libio, lo que convierte a la UE en cómplice de esta crisis.

Amnistía Internacional recuerda que, desde finales de 2016, el cierre de las fronteras europeas ha favorecido un aumento del control por parte del Departamento libio de Lucha contra la Inmigración, que ahora supervisa los centros de detención donde los refugiados e inmigrantes no solo son detenidos arbitraria e indefinidamente, sino que también se venden con frecuencia como esclavos. Además, según la organización, la incapacidad o falta de voluntad europea para actuar, creyendo erróneamente que lo que ocurre fuera de las fronteras europeas no tiene consecuencias en los asuntos internos de la UE, ha permitido a la Guardia Costera libia interceptar personas en el mar. En lugar de llegar a la "tierra prometida", los inmigrantes son llevados por la fuerza de vuelta a Libia, donde son encerrados y maltratados nuevamente en los centros de detención. Todo esto se ve favorecido por los acuerdos alcanzados por la UE y las autoridades libias locales, respaldadas por grupos armados, en lo que respecta al control de los flujos migratorios hacia Europa.

Coordinación internacional

El 7 de diciembre de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia para tomar medidas respecto a la situación del comercio de esclavos en Libia. Esta situación fue descrita como un “abuso de los Derechos Humanos que también puede constituir crímenes contra la humanidad”, en cuyo caso las autoridades libias y todos los estados miembros de la organización deberían actuar de acuerdo con el derecho internacional público llevando a los responsables ante la Corte Penal Internacional (CPI). Además, la ONU señaló en esa sesión a las autoridades libias como uno de los principales actores cómplices del creciente fenómeno del tráfico de esclavos, debido a su ineficacia para investigarlo y administrar justicia. La organización ha hecho también especial hincapié en la necesidad de que el Gobierno de Libia asegure las fronteras y que sus acciones cuenten con el respaldo de diversos instrumentos internacionales, de modo que se pueda contrarrestar eficazmente la trata de personas. Asimismo, la ONU ha alentado la cooperación con la UE y la Unión Africana (UA) para garantizar la protección de refugiados e inmigrantes, bajo la premisa de que el éxito solo se logrará si todos los actores involucrados colaboran.

Mientras tanto, la ONU ya está operando en el territorio a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha ayudado a 13.000 personas a salir de los centros de detención en Libia, y otras 8.000 de los de Níger. Pero los esfuerzos de la OIM no terminan en Libia. Una vez que los refugiados y los inmigrantes están a salvo, la organización almacena su información y testimonios y les ofrece la posibilidad de regresar a su hogar, garantizando la asistencia de la OIM en el proceso.

A pesar de los intentos de unificar los esfuerzos de todas las organizaciones que actúan sobre el terreno, la realidad es que la ONU no cuenta hoy con un plan de acción que incluya a todas las partes para poner fin a la esclavitud en Libia y buscar una solución común. Según los informes de esta organización, la esclavitud en Libia podría terminar en 2030, después de 20 años de prueba y error. Sin embargo, no es sorprendente que la mayoría de las ONG no tengan planes de acción.

Las soluciones de las ONG

Las ONG desempeñan un papel importante para ayudar a aliviar los problemas humanitarios causados por las migraciones; sin embargo, las soluciones que sugieren muchas veces no tienen en cuenta las complejas realidades políticas que hacen que alcanzar esas soluciones sea, si no totalmente imposible, al menos todo un desafío. Como resultado, muchas de las propuestas ofrecidas por agencias de derechos humanos como Oxfam y Amnistía Internacional son demasiado amplias para que sean de utilidad práctica. La crisis migratoria, que alcanzó su apogeo en el verano de 2015 con la invitación efectiva de varias naciones europeas a que los refugiados migrasen a Europa –junto con la relajación de las regulaciones de Dublín y la apertura de fronteras dentro de la UE– paradójicamente ayudó a agravar el problema. Estas medidas proporcionaron un incentivo para la migración masiva de personas que no entraban en la categoría de "refugiados", alentando la asunción de riesgos entre los inmigrantes con la premisa de que las fronteras permanecerían abiertas y que todos serían bienvenidos.

El resultado no ha sido solo el rápido retroceso en esta política por parte de una serie de países que inicialmente lo apoyaron, como Austria, sino también un dramático conflicto interno y diplomático dentro de la UE entre países que están en contra de la migración masiva al territorio de la Unión. La crisis también arrojó luz sobre la incapacidad de las leyes existentes tanto de la UE, como de sus estados miembros, para encontrar soluciones al problema de la migración. Así pues, la política de apertura de las fronteras como una solución al problema puede ser bien intencionada, pero ineficaz a la hora de proporcionar una solución equilibrada al problema.

Del mismo modo, garantizar pasajes seguros para los inmigrantes de vuelta a su país de origen se basa en el supuesto de que existe en Libio un gobierno que realmente funciona, con el que se pueden coordinar tales esfuerzos; sin embargo, no existe tal entidad hasta el momento. Mientras que el GUN tiene una cantidad limitada de control sobre ciertas franjas de territorio, el problema sigue siendo que en otras partes de Libia este gobierno no ejerce ningún control. Si bien ayudar a la (limitada) migración y/o repatriación y asegurar las fronteras terrestres y marítimas podría ser un primer paso para frenar el flujo, el hecho es que la inestabilidad política en Libia –así como en otras naciones– es lo que genera redes de contrabando, una de las cuales es el tráfico de esclavos.

Por lo tanto, la política europea de ayudar a más personas relajando las fronteras apenas resuelve el problema. En su apogeo, la crisis migratoria vio a cientos de miles de inmigrantes cruzar las fronteras abiertas en Europa, sin ningún plan realista para lidiar con los números. Además, parece que la prensa internacional está informando con menor ahínco sobre las diversas dificultades que los inmigrantes enfrentan dentro de sus nuevos estados anfitriones como resultado de una política utópica en la que el cielo es el límite para la inmigración. Lo que es más importante, la política de puertas abiertas para la inmigración –impulsada por una serie de organizaciones humanitarias– también ha conducido a la proliferación de redes de contrabando dentro de Europa que han requerido el establecimiento de nuevas fuerzas de trabajo para enfrentarlas, aunque el resultado de esta medida podría ser peor ya que un mayor control puede llevar al surgimiento de nuevas rutas y puntos de acceso. Casi el 90% de los migrantes que llegan a Europa son facilitados por el negocio multinacional de contrabando. El cuestión es que las actividades ilegales prosperan como resultado de políticas fallidas y de la incapacidad de encontrar soluciones políticas determinadas para la crisis migratoria: un ingrediente necesario para adoptar medidas prácticas que resulten exitosas.

El papel primordial de los estados

La falta de control gubernamental sobre el territorio en Libia, característico de un estado fallido, ha hecho posible la proliferación de actividades ilegales y altamente humillantes contra la dignidad humana, como la trata de esclavos. Imágenes como la de la CNN, que proporcionaba evidencia de cómo se vendían personas como esclavos en los centros de detención, han aumentado la conciencia internacional sobre el problema. Numerosas organizaciones, lideradas por la ONU, han intensificado su trabajo en los últimos meses para tratar de poner fin a una situación tan desastrosa. Estos esfuerzos han logrado algunos resultados, sin embargo, no existe un método significativo para mejorarlos porque no están coordinados a nivel estatal, y es poco probable que la cooperación a gran escala requerida por todas las partes involucradas sea posible.

Además, los efectos de la crisis migratoria no son exclusivos de Libia o África, y se han manifestado en Europa también. Aunque la trata de personas, tanto en la trata de esclavos como para otros fines, ocurre en una escala mucho mayor (y bastante alarmante) en el teatro africano, el fenómeno ha afectado a Europa de manera similar como resultado de su fracasado –o inexistente– plan de acción para gestionar la inmigración, tanto interna como externamente. La solución es necesariamente política, y la realidad es que, por muy intencionadas y necesarias que sean, las soluciones independientes y basadas en los derechos que propugnan las ONG no serán determinantes para resolver el problema. Solo los estados, trabajando en conjunto con varias ONG, pueden poner fin a esta miseria a través de soluciones bien pensadas y coordinadas. Y la triste realidad es que no todos necesariamente pueden salvarse en el proceso, ni todos los inmigrantes podrán obtener su "sueño europeo".

▲Lower course of the Nile River, in Egypt [Pixabay]

ANALYSIS / Albert Vidal [Spanish version]

The disputes over the control of rivers, lakes and, definitely, water, are especially alive and will intensify in a near future, since, according to the World Health Organization, in 2025; half of the world population will live in areas with water scarcity. Currently, the countries with the biggest water reserves are Brazil, Russia, USA, Canada, China, Colombia, Indonesia, Peru, India and the Democratic Republic of the Congo. Most of the water available is either located underground, or concentrates in aquifers and superficial waters (rivers and lakes). The aquifers with the largest water reserves are the Nubian Sandstone Aquifer System (under the Sahara Desert), the Great Artesian Basin (in Australia) and the Guaraní Aquifer (in South America). However, there are some rivers whose importance is exceptional, because of the large amount of population and industries that depend on them. Problems arise when these rivers do not belong to a single state, but are contiguous rivers or cross-border ones, which cause disputes between some states.

Sources of tension in Asia

Asia is being especially affected by this problem. Currently, there are various tensions that revolve around water control. One of the most significant cases is the use of the Indus River water, which supports 300 million people and has caused problems between Pakistan and India. This river is a vital resource for both countries. With the independence of Pakistan, the Indus became a source of disputes. As an attempt to solve this problem, the Indus Waters Treaty (1960) was formed, which gave India the three eastern tributaries (the Sutlesh, the Ravi and the Beas) and Pakistan was given the three western rivers (the Indus, the Jhelum and the Chenab). But due to water shortages, Pakistan has recently protested against the construction of dams in the Indian part of the river (upstream section of the river, which is located in the Kashmir administered by India), which restrict the supply of water to Pakistan and reduce the flow of the river. India, for its part, defends itself by saying that these projects are contemplated in the Treaty; even then, the tensions do not seem to decrease. For this reason, Pakistan has asked the World Bank to appoint the president of an international arbitration tribunal, in order to resolve this conflict. This problem of water reserves is the core of the confrontation in Kashmir: without an adequate supply, Pakistan would not take long to become a desert.

|

The Syr Darya and Amu Darya basins [Wikimedia Commons–Shannon I] |

The Indus River basin [Wikiwand] |

In Asia there is also the dispute over the Mekong River, which crosses Cambodia, Vietnam, Laos and Thailand. This conflict revolves around the construction of dams by various countries, as well as the exploitation of the resources provided by the Mekong River. The construction of 11 dams along the river is planned, which would produce a large amount of electricity and would be beneficial for some countries, but could threaten the food security of millions of people. The affected countries (Cambodia, Vietnam, Laos and Thailand) formed in 1995 the Mekong River Commission (MRC). This commission was created in order to promote dialogue and foster the fair and equitable use of river waters. The MRC has mediated between countries several times; in 2010 for the construction of a dam by Laos and Thailand, and the same situation occurred in 2013. The talks have not been very effective, and there are concerns about the lives of millions of people, who could be affected if the conflict intensifies.

The ineffectiveness of this organization could be summarized as follows: decisions on the construction of the dams are taken directly without submitting them to the MRC, and the construction companies put such pressure on the governments, that it is very difficult to carry out evaluations on the environmental impacts. Furthermore, as it is not a binding treaty, members end up ignoring its guidelines and prefer to "cooperate" in a broad sense. In any case, the talks are still going on; although, for the time being, the MRC does not seem capable of taking on the weight of the negotiations. This gives the conflict an uncertain and dangerous future.

A third focus of friction is that which affects the ex-Soviet region of Central Asia. During the Cold War, these regions shared resources as follows: republics with mountainous terrain (Tajikistan and Kyrgyzstan) had abundant water, and supplied it to the republics downstream (Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan) to generate electricity and irrigate the crops. In turn, the republics downstream supplied gas and coal to Tajikistan and Kyrgyzstan during the winter. But when the USSR collapsed, all of that changed. Water shortages and power cuts started being common, as these independent countries decided to stop sharing water and energy. As the think-tank International Crisis Group proclaims, "The root of the problem is the disintegration of the resource-sharing system the Soviet Union imposed on the region until its collapse in 1991."

Thus, Kyrgyzstan and Tajikistan have decided to build hydroelectric dams on the Syr Darya and Amu Darya rivers to produce their own energy and face the constant blackouts (potentially lethal in winter). This, of course, will limit access to water for millions of people living in the other three republics, which has led to small-scale conflicts. Threats have also abounded, such as that of the Uzbek President Islom Karimov, who in 2012 said: "Water resources could become a problem in the future that could escalate tensions not only in our region, but on every continent ". He added: "I won’t name specific countries, but all of this could deteriorate to the point where not just serious confrontation, but even wars could be the result." Despite the threats, the projects have continued on their way, and therefore an increase in tension in the region can be expected.

|

The course of the Nile River [Wikimedia Commons–Yale Environment 360] |

The Mekong River basin [Wikimedia Commons–Shannon I] |

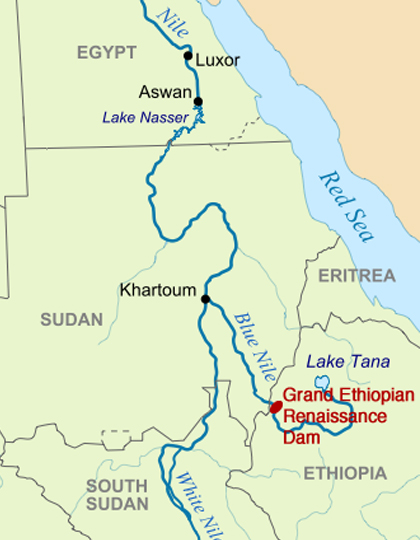

The control of the Nile

The Nile River appears as a source of tension between different African countries. To understand the existing problem, we must go back more than a century ago. Already in 1868, Egypt tried to occupy Ethiopia to take control of the Nile riverbed. In 1929 an agreement was signed during the colonial era, in which the waters of the Nile were distributed. In this agreement (which was reaffirmed in 1959), Egypt obtained most of the water for its use, while Sudan obtained only a small part. The remaining nine countries of the Nile basin were ignored in the treaty. At the same time, Egypt was allowed to build projects on the Nile River while the rest of the riparian countries were forbidden to do the same without the permission of Egypt.

In 1999, the Nile Basin Initiative was created: it was a commission entrusted with the organization of a fair distribution of the water and the resources of the Nile River. But since it did not perform as expected, in 2010 was signed, as a consequence of the unequal distribution of water, the Entebbe Agreement (by Ethiopia, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania and Burundi). This agreement, deeply controversial and opposed by Egypt and Sudan, allows riparian countries to build dams and other projects without Egypt’s permission, thus breaking the restrictions imposed by the colonial treaties. In addition, this has upset the balance in the region, as Egypt and Sudan have lost the monopoly over the resources of the Nile.

It is vital to understand the geographical situation of these actors. The Nile is born in several countries, and ends up going through Sudan and Egypt, finally flowing into the Mediterranean Sea. Egypt, in particular, is a country completely dependent on the Nile River. It receives more than 90% of its fresh water from this river, and its industry and agriculture need the Nile to have any chance of survival. Until a few years ago, and because of the colonial treaties, Egypt had exercised a monopoly on the use of water in the Nile; but still, the situation is changing.

The confrontation has arisen between Egypt and Ethiopia (where the Blue Nile is born). The latter is a country with more than 100 million inhabitants, which in 2011 had a project to build a dam: the Great Ethiopian Renaissance Dam (GERD). With an investment of $4.7 billion dollars, this dam would solve the energy deficit of Ethiopia, and would eventually convert this country into a net exporter of electricity (it would produce 6,000 MW per year). The drawback is that the dam will be fed with water from the Blue Nile, a tributary of the Nile River. The danger of evaporation of more than 3 billion cubic meters per year and the reduction of the flow to fill the reserve could affect Egypt in a catastrophic way. In addition to the dangers derived from the overuse of water, the growth of the population and the demand for a better redistribution of water among the riparian countries should be taken into account.

This problem has increased tensions between Ethiopia and Egypt: in 2010 an email from an Egyptian high command was leaked on Wikileaks, stating that they were discussing military cooperation with Sudan against Ethiopia, with plans to establish a base in Sudan for the Egyptian Special Forces with the intention of attacking the GERD. Egypt also thought about supporting proxy rebel groups in Ethiopia, to destabilize the government. Anyway, we must bear in mind that Egypt has always tended to use an aggressive rhetoric towards all problems related to the Nile (source of life in Egypt, the engine of its economy), but the nation of the Pharaohs is not in a position to launch a military offensive against Ethiopia, since their domestic problems have exhausted the country, losing its position of clear predominance in the region.

But the future is not so bleak. In March 2015, a preliminary agreement was signed in Khartoum between Egypt, Ethiopia and Sudan on the Renaissance dam and on the water allocation. Such agreement accepted Ethiopia's right to build the dam without damaging Sudan and Egypt's water supply. Although these two countries are alarmed at what will happen once the reserve begins to fill, this is a first step towards an era of cooperation. Abdel Fattah el-Sisi (President of Egypt) said at the convention: "let’s not dwell in the past, we have chosen to move forward together, based on a relationship founded on trust". Finally, in November of 2015 the independent analysis commission to observe the consequences of the dam was not approved, because after Sudan accused Egypt of using part of the Sudanese quota, a war of declarations began, which put in danger the fragile cooperation between these countries.

Such cooperation in the field of water resources will have beneficial effects in many other areas and, although a failure in the negotiations cannot be ruled out, it is most likely that thanks to the construction of GERD and regional cooperation, the links between these countries will become stronger, meaning this a new era of peace and development in this region.

A case of cooperation: the Paraná

The Paraná, a cross-border river that starts in Brazil and crosses Paraguay to flow into Río de la Plata, is a very different example. Its basin is linked to the Guaraní Aquifer (one of the largest water reserves in the world), and that is a guarantee of the great volume of water that this river has throughout the year. For this reason, many hydroelectric plants have been built, taking advantage of the waterfalls and also the rapids. On the other hand, the importance of this river at a political and economic level is huge; the Paraná and the Plata Basin feed the most industrialized and populated area of South America. That is why cooperation has been especially important.

|

The Parana River, axis of the Rio del Plata basin [Wikimedia Commons–Kmusser] |

The Itaipú dam (the second largest dam in the world and the first one in world production) is a binational dam, built by Paraguay and Brazil. It was the result of intense negotiations (which were not always easy), and it now produces an average of 90 million MWh (megawatt-hour) per year. Even so, there was not always harmony between Paraguay and Brazil: in 1872, disputes about borders began. After many unsuccessful agreements, it was agreed to flood the disputed territories and create a hydroelectric dam. The reluctance that the initiative raised in Argentina (because the regulation affected the flow that continued downstream until Río de la Plata) resulted in a three-way deal in 1979. In 1984, the dam became fully operational. Today it is managed by the Itaipú Binational Entity, a public-private company between Paraguay and Brazil, and supplies more than 16% of the total energy consumed in Brazil, and more than 75% of that consumed in Paraguay. Although the environmental impact was intense, Itaipú has promoted campaigns to maintain biological reserves and protect the fauna and flora. In addition, it has reforested large areas around the reservoir, and continues to ensure the quality of the water.

This is a clear example of the benefits that a reasonable and shared use of water can bring between countries that decide to cooperate. Thus, countries that are involved in some of the current controversies should look at these examples of behavior which, although not perfect, a lot can be learned from them.

Although water may be the origin of disputes between peoples and nations (as the cases mentioned), it also offers very advantageous opportunities (what happened in the Paraná River, or in the Nile) for countries that manage to cooperate. This cooperation, initiated to avoid conflicts over water, can lead to new stages of harmony and strengthen commercial, political and security relations. It is vital to show how an attitude of predisposition to negotiate and cooperate will always have positive consequences for countries that share river flows.

▲Curso bajo del río Nilo, en Egipto [Pixabay]

9 de marzo, 2018

ANÁLISIS / Albert Vidal [Versión en inglés]

Las disputas por el control de los ríos, lagos y, en definitiva, del agua, están hoy especialmente vivas y se intensificarán en un futuro próximo, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, en 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Actualmente, los países con más reservas de agua son Brasil, Rusia, EEUU, Canadá, China, Colombia, Indonesia, Perú, India y la República Democrática del Congo. La mayoría del agua disponible se encuentra bajo tierra, concentrada en acuíferos, o se trata de aguas superficiales (ríos y lagos). Los acuíferos con mayores reservas son el Sistema Acuífero de Piedra Arenisca de Nubia (bajo el Desierto del Sáhara), la Gran Cuenca Artesiana (en Australia) y el Acuífero Guaraní (en América del Sur). Por otro lado, hay una serie de ríos en el mundo cuya importancia es excepcional, sencillamente por la ingente cantidad de población y actividad económica que dependen de ellos. Los problemas surgen cuando estos ríos no forman parte de un solo Estado, sino que son ríos contiguos o transfronterizos, y eso provoca disputas entre algunos Estados.

Focos de tensión en Asia

Asia está siendo especialmente afectada por este problema. Actualmente hay diversas tensiones que giran en torno al control del agua. Uno de los casos más significativos es el referido al uso del agua del río Indo, que sustenta a 300 millones de personas y ha provocado tensiones entre Pakistán e India. Este río es un recurso vital para ambos países. Con la independencia de Pakistán, el Indo se convirtió en una fuente de disputas. Esto trató de solucionarse con el Tratado de las Aguas del Indo (1960), que dio a la India los tres afluentes orientales (el Sutlesh, el Ravi y el Beas) y a Pakistán los tres ríos occidentales (el Indo, el Jhelum y el Chenab). Pero debido a la escasez de agua, Pakistán ha protestado recientemente contra la construcción de presas en la parte india del río (en la Cachemira administrada por India), que restringen el suministro de agua a Pakistán y reducen el caudal del río. India, por su parte, se defiende diciendo que esos proyectos están contemplados en el Tratado; aún así, las tensiones no parecen disminuir. Por ello, Pakistán ha pedido al Banco Mundial el nombramiento del presidente de un tribunal internacional de arbitraje, para poder solucionar dicho conflicto. Este problema por las reservas hídricas es el núcleo del enfrentamiento en Cachemira: sin un adecuado suministro, Pakistán no tardaría mucho en convertirse en un desierto.

|

Cuencas en Asia Central [Wikimedia Commons–Shannon I] |

Cuenca del río Indo [Wkiwand] |

En Asia también existe la disputa sobre el río Mekong, que atraviesa Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia. Este conflicto gira alrededor de la construcción de presas por parte de diversos países, así como la explotación de los recursos proporcionados por el río Mekong. Está planeada la construcción de 11 presas a lo largo del río, que producirían una gran cantidad de electricidad y serían beneficiosas para algunos países, pero a su vez podría amenazar la seguridad alimentaria de millones de personas. Los países afectados (Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia) formaron en 1995 la Comisión del Río Mekong (MRC). Esta comisión se formó con el fin de promover el diálogo y fomentar el uso justo y equitativo de las aguas del río. La MRC ha mediado entre países diversas veces; en 2010 por la construcción de una presa por parte de Laos y Tailandia, y la misma situación se dio en 2013. Las conversaciones no han resultado muy eficaces, y se teme por la vida de millones de personas, que podrían ser afectadas en caso de que el conflicto se intensifique.

Se podría resumir la ineficacia de dicho organismo de la siguiente manera: las decisiones sobre la construcción de las presas se toman directamente sin presentarlas a la MRC, y las empresas constructoras presionan de tal manera a los gobiernos, que es muy difícil realizar evaluaciones sobre los impactos medioambientales. Además, al no ser un tratado vinculante, los miembros acaban ignorando sus directrices y prefieren “cooperar” en un sentido amplio. De todos modos, las conversaciones siguen aunque, hoy por hoy, la MRC no parece capaz de asumir el peso de las negociaciones. Esto da al conflicto un futuro incierto y peligroso.

Un tercer foco de roces es el que afecta a la región ex-soviética de Asia Central. Durante la Guerra Fría, estas regiones compartían los recursos de la siguiente manera: las repúblicas con orografía montañosa (Tayikistán y Kirguistán) tenían agua abundante, y la suministraban a las repúblicas río abajo (Kazakstán, Turkmenistán y Uzbekistán) para generar electricidad y regar los cultivos. A su vez, las repúblicas río abajo suministraban gas y carbón a Tayikistán y Kirguistán durante el invierno. Pero al desmoronarse la URSS todo eso cambió y empezó a haber escasez de agua y cortes eléctricos, ya que estos países independientes decidieron dejar de compartir el agua y la energía. Como proclama el think-tank International Crisis Group, “la raíz del problema reside en la desintegración del sistema de compartir fuentes impuesto por la Unión Soviética en la región hasta su colapse en 1991”.

Así, Kirguistán y Tayikistán han decidido construir presas hidroeléctricas en los ríos Syr Darya y Amu Darya para producir su propia energía y enfrentar así los constantes apagones (potencialmente letales en invierno). Esto, por supuesto, limitará el acceso al agua de millones de personas que viven en las otras tres repúblicas, cosa que ha provocado conflictos a pequeña escala. También han abundado las amenazas, como la del presidente uzbeko Islom Karimov, que en 2012 dijo lo siguiente: “Los recursos (provenientes) del agua podrían convertirse en un problema futuro que podría dar lugar a en una escalada de tensiones no solo en nuestra región, sino en todo continente”; además añadió: “No nombraré países concretos, pero todo esto podría deteriorar hasta el punto en que el resultado no solo sería una confrontación, sino las guerras”. A pesar de las amenazas, los proyectos han continuado su camino, y por ello cabe esperar un incremento de la tensión en la región.

|

El curso del Nilo [Wikimedia Commons–Yale Environment 360] |

Cuenca del río Mekong [Wikimedia Commons–Shannon I] |

El control del Nilo

El río Nilo aparece como fuente de tensión entre diversos países africanos. Para entender la problemática existente, debemos remontarnos más de un siglo atrás. Ya en 1868, Egipto intentó ocupar Etiopía para hacerse con el control del cauce del Nilo. En 1929 se firmaron unos acuerdos durante la época colonial, en los que se repartían las aguas del Nilo. En dichos acuerdos (que se reafirmaron en 1959), Egipto obtenía la mayor parte del agua para su uso, mientras que Sudán obtenía una pequeña parte. Los 9 países restantes de la cuenca del Nilo fueron apartados del tratado. A la vez, se permitía a Egipto construir proyectos en el río Nilo mientras que se prohibía al resto de países ribereños hacer lo mismo sin el permiso de Egipto.

En 1999 se creó la Iniciativa de la Cuenca del Nilo: una comisión encargada de organizar un reparto justo del agua y los recursos del río Nilo. Pero al no tener el efecto esperado, en 2010 se firmó, como consecuencia del reparto desigual de las aguas, el Acuerdo de Entebbe (por Etiopía, Ruanda, Uganda, Kenia, Tanzania y Burundi). Este acuerdo, profundamente discutido por Egipto y Sudán, permite a los países ribereños construir presas y otros proyectos, rompiendo así con las restricciones impuestas por los tratados coloniales. Además, esto ha alterado la balanza en la región, ya que Egipto y Sudán han perdido el monopolio sobre los recursos del Nilo.

Es vital comprender la situación geográfica de estos actores. El Nilo nace en diversos países, y termina pasando por Sudán y Egipto para desembocar en el Mar Mediterráneo. Egipto, concretamente, es un país totalmente dependiente del río Nilo. Recibe más del 90% del agua dulce de este río, y su industria y agricultura necesitan del Nilo para sobrevivir. Hasta hace pocos años y gracias a los tratados coloniales, Egipto había ejercido un monopolio sobre el uso de las aguas; pero desde hace poco, la situación está cambiando.

Por tanto, la confrontación ha surgido básicamente entre Egipto y Etiopía (en donde nace el Nilo Azul). Este último es un país con más de 100 millones de habitantes, que dispuso en 2011 un proyecto de construcción de una presa: la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD). Con una inversión de 4.700 millones de dólares, esta presa solucionaría el déficit energético de Etiopía, y llegaría a convertir a este país en exportador neto de electricidad (produciría 6.000 MW al año). El inconveniente es que la presa se nutrirá con agua del Nilo Azul, tributario del río Nilo. El peligro de la evaporación de más de 3 billones de metros cúbicos por año y la reducción del caudal para llenar la reserva podría afectar de una manera catastrófica a Egipto. Además, a los peligros derivados del sobreuso del agua hay que añadir el crecimiento de la población y la demanda de una mejor redistribución del agua entre los países ribereños.

Esta problemática ha traído tensiones entre los dos países: en 2010 se filtró en Wikileaks un correo electrónico proveniente de un alto mando egipcio en el que se afirmaba: “estamos discutiendo cooperación militar con Sudán contra Etiopía, con planes para establecer una base en Sudán para las Fuerzas Especiales Egipcias con vistas a atacar el proyecto GERD”. Egipto también pensó en preparar apoyo a grupos rebeldes proxy en Etiopía, para desestabilizar el gobierno. De todos modos, debemos tener en cuenta que Egipto siempre ha tendido a usar una retórica agresiva hacia toda problemática relacionada con el Nilo (fuente de vida, motor de su economía), pero realmente la nación de los faraones no está en condiciones para lanzar acciones armadas, dado que sus problemas domésticos han desgastado al país, perdiendo así su posición de clara predominancia en la región.

Pero no todo el futuro es tan negro. En marzo del 2015 se firmó en Jartum un acuerdo preliminar entre Egipto, Etiopía y Sudán sobre la presa del Renacimiento y el reparto del agua, en el que se aceptaba el derecho de Etiopía a construir la presa sin dañar el abastecimiento de agua de Egipto y Sudán. Aunque estos dos países están alarmados ante lo que sucederá una vez la reserva empiece a llenarse, este es un primer paso hacia una era de cooperación. El mismo Abdel Fattah el-Sisi (presidente de Egipto) dijo en la convención: “hemos escogido cooperar y confiar entre nosotros, en pro del desarrollo”. Finalmente, en noviembre del mismo año no se pudo aprobar una comisión de análisis independiente para observar las consecuencias de la presa, ya que después de que Sudán acusara a Egipto de usar parte de la cuota sudanesa, se inició una guerra de declaraciones, que puso en peligro la frágil cooperación entre estos países.

Esta cooperación en el ámbito de los recursos hídricos tendrá repercusiones beneficiosas en muchas otras esferas y, aunque no se puede descartar un fracaso de las negociaciones, lo más probable es que gracias a la construcción de la GERD y la cooperación regional, los lazos entre estos países se hagan más fuertes, lo que puede marcar el punto de partida de una nueva época de paz y desarrollo en esta región.

Un caso de cooperación: el Paraná

El Paraná, un río fronterizo y transfronterizo que nace en Brasil y atraviesa Paraguay para desembocar en el río de la Plata, es un ejemplo muy distinto. Su cuenca está vinculada con el Acuífero Guaraní (una de las mayores reservas de agua del mundo), y eso es una garantía del gran volumen de agua que tiene este río a lo largo del año. Por eso, se han ido construyendo muchas centrales hidroeléctricas, aprovechando los saltos de agua y también los rápidos. Por otro lado, la importancia de este río a nivel político y económico es clave; el Paraná y la Cuenca de la Plata alimentan la zona más industrializada y poblada de América del Sur. Es por ello, que la cooperación ha sido especialmente importante.

|

El Paraná, eje central de la cuenca del Plata [Wikimedia Commons–Kmusser] |

La represa del Itaipú (la segunda más grande del mundo y primera en producción mundial) es una represa binacional, construida por Paraguay y Brasil. Fue el resultado de intensas negociaciones (no siempre fáciles), y ahora produce de promedio 90 millones de MWh (megavatio-hora) al año. Aún así, no siempre hubo concordia entre Paraguay y Brasil: en 1872 empezaron unas disputas sobre las fronteras. Después de muchos acuerdos inservibles, se acordó inundar los territorios disputados y crear una represa hidroeléctrica. Las reticencias que la iniciativa levantó en Argentina, porque la regulación afectaba al caudal que, aguas abajo, seguiría hasta el Río de la Plata, quedaron resultas en un pacto a tres bandas en 1979. En 1984 entró en funcionamiento la represa. Hoy está administrada por la Entidad Binacional Itaipú, una empresa público-privada entre Paraguay y Brasil, y suministra más del 16% de la energía total que se consume en Brasil, y más del 75% de la que se consume en Paraguay. A pesar de que el impacto medioambiental fue grande, Itaipú ha promovido campañas para mantener reservas biológicas y proteger la fauna y flora. Además, ha reforestado grandes áreas en los alrededores del embalse, y vela por la calidad del agua.

Este es un claro ejemplo de los beneficios que puede aportar un uso razonable y compartido entre países que deciden cooperar. Así, los países que son parte en algunas de las controversias actuales deberían fijarse en estos ejemplos de comportamiento que, sin ser perfectos, se puede aprender mucho de ellos.

Aunque el agua puede ser el origen disputas entre pueblos y naciones (como los casos citados), también ofrece oportunidades muy ventajosas (lo ocurrido en el río Paraná o el Nilo) para los países que consiguen cooperar. Esta cooperación, iniciada para evitar conflictos por el agua, puede llevar a nuevas etapas de armonía y robustecer las relaciones comerciales, políticas y de seguridad. Es clave, entonces, mostrar cómo una actitud de predisposición a negociar y cooperar tendrá siempre consecuencias positivas para los países que comparten caudales de ríos.

[Michael Reid, Forgotten Continent: A History of the New Latin America. Yale University Press, New Haven, 2017. 425 pages]

RESEÑA / María F. Zambrano

La historia reciente de Latinoamérica tiene mucho de progreso, aunque en ocasiones solo trasciendan algunos pasos atrás. A los importantes cambios ocurridos desde la década de 1980, cuando la región abrazó la democracia, comenzó a superar el proteccionismo económico y domó el problema de la inflación, se ha sumado más recientemente una etapa de aceleración económica –la conocida como década dorada, debida al boom de las materias primas– que entre 2002 y 2012 ha supuesto un notable impulso social: 60 millones de personas escaparon en esos años de la pobreza, de forma que, aunque siguen existiendo grandes desigualdades, al menos la clase media se extiende ya al 50% de la población. Eso ha generado sociedades mejor educadas, que han reconocido la primacía del derecho sobre el paternalismo del caudillo. Pero los cuantiosos ingresos que muchos estados obtuvieron en esa década de oro también condujeron a cursos negativos.

Este optimismo moderado sobre Latinoamérica –sin ignorar las dificultades, pero sin desconocer tampoco los avances–, es el que transmite el libro Forgotten Continent: A History of the New Latin America, de Michael Reid, editor de América Latina en The Economist, donde escribe la columna Bello. Corresponsal durante casi 35 años en la región, en la que ha vivido la mayor parte de este tiempo, Reid es una de las voces con mejor conocimiento sobre la múltiple realidad continental. Fruto de esa experiencia personal es Forgotten Continent, que Reid publicó en 2007 (entonces con el subtítulo de “La batalla por el alma de Latinoamérica”) y que ahora ofrece de nuevo en una edición revisada y actualizada, con amplios cambios respecto a la primera versión.

¿Qué es lo que ha ocurrido en Latinoamérica en estos diez años para que Reid haya visto la necesidad de una nueva presentación de su libro? Aunque hay diversos elementos, como el fin del boom de las materias primas, que ha traído dificultades económicas a algunos países, y ciertos cambios de orientación política (Kirschner por Macri, o Temer por Rousseff), quizá lo más notorio es que, en términos democráticos, Latinoamérica se ve hoy con menos esperanza que una década atrás. Hace diez años, el nuevo populismo de izquierda podía parecer un mero paréntesis en la progresiva consolidación democrática de las sociedades latinoamericanas; hoy ciertamente el bolivarianismo ya ha dado muestras de fracaso, pero puede tener mayor continuidad de la esperada al insertarse con la corriente de populismo de diverso género que aflora en muchos otros lugares del mundo.

Reid constata la fallida senda emprendida por Chávez, seguida también por otros dirigentes vecinos del mismo corte: “Hay lecciones para la región en el catastrófico fracaso del chavismo. Un accidente en la historia –la subida del precio del petróleo de 2001 en adelante– dio durante un tiempo espuria plausibilidad en algunos lugares a un curso alternativo al que los latinoamericanos parecía haber dado la espalda no hacía mucho tiempo. La 'alternativa bolivariana' estaba basada en premisas erróneas (...) En su encantamiento con el bolivarianismo y la renovada consideración por Cuba, mucha de la izquierda olvidó las permanentes lecciones del final de la Guerra Fría: que la planificación central había fracasado y que el comunismo era tiranía, no liberación”. En cualquier caso, la experiencia bolivariana ha demostrado que Latinoamérica no entró al final de sus dictaduras militares en una era de democracia asegurada, como ahora vemos que tampoco lo hizo el resto del mundo con la caída del muro de Berlín, a pesar de la percepción de entonces. El riesgo en la región quizá sea mayor, debido a la persistencia de fuertes diferencias sociales: como dice Reid, el chavismo es “otro recordatorio de que la extrema desigualdad ofrece tierra fértil al populismo”.

|

Retos por delante

En una era post-Chávez y post-boom del precio de las commodities, Latinoamérica afronta una serie de retos, que ciertamente vienen de atrás pero que en algunos casos revisten mayor urgencia. El doble objetivo de alcanzar instituciones fuertes y un desarrollo económico y sostenible pasa por resolver desafíos importantes, entre los que Reid destaca varios.

Uno de ellos es el de la seguridad. El crimen y la violencia se han convertido en una epidemia. En 2013, ocho de los diez países y 42 de las 50 ciudades con mayor violencia del mundo, fuera de escenarios de guerra, estaban en la región. Reid apunta la necesidad de control territorial por parte de las fuerzas armadas, la profesionalización de los cuerpos policiales, una cooperación más estrecha entre la policía y los jueces y una clara rendición de cuentas de esas de esas instancias ante la sociedad.

Otro reto es la consolidación de la nueva clase media. Hay avances en la educación primaria y secundaria, pero la preparación tanto de alumnos como de profesores queda muy por debajo de sus pares de países desarrollados. En el informe PISA de 2015, los alumnos latinoamericanos de 15 años se encontraba en el tercio inferior de la clasificación mundial. Si la situación no evoluciona favorablemente con un incremento de la calidad de la enseñanza pública, advierte Reid, las entidades privadas pasarían a ser la primera alternativa del nuevo estrato social, que se sometería incluso a endeudamientos sin garantías de calidad. Es un fenómeno que también se da en la atención sanitaria.

En la lucha contra la desigualdad social muchos gobiernos han promovido diversas fórmulas de Transferencia Condicionada de Recursos (TCR), que son programas de asistencia social que persiguen elevar estándares de actitudes, como la matriculación escolar de niños, a cambio de subsidios. Algunos programas han contribuido acertadamente al desarrollo social, pero en muchos casos transfieren recursos sin lograr avances a largo plazo, amén de convertirse en ciertos países en un claro cultivo de un voto cautivo. Al tener dos sistemas de seguridad social paralelos, el gobierno está gravando al sector formal, mientras que subsidia al sector informal.

Esperanza

Para superar esos retos, Forgotten Continent plantea la necesidad de avanzar en la integración regional, la diversificación de la economía y la superación de los dogmatismos políticos. Así, una verdadera integración regional permitiría una competencia que estimulara economías de escala y cadenas de suministro regionales. Para superar, al menos en parte, las barreras naturales que dificultan esa integración, es necesaria una inversión real en infraestructuras que vaya más allá del actual 3% del PIB.

Las materias primas seguirán siendo un motor económico importante de la región, pero no debieran ser el único. La producción agrícola debiera aportar un valor añadido, derivado de la aplicación de tecnologías innovadoras, como los avances que está habiendo en Argentina y Brasil con la “siembra directa” y “agricultura de precisión”. Para eso se requiere un aumento de la inversión en investigación y desarrollo, que hoy es solo un 0,5% del PIB. Latinoamérica también cuenta con múltiples recursos naturales que son propicios para el del desarrollo del turismo, o la expansión de industrias manufactureras.

El autor plantea romper con el debate histórico entre el libre mercado sin restricciones y el proteccionismo, y dejar de alimentar la cultura corporativista de ver el poder como un patrimonio personal. «Para llegar ahí se requiere un nuevo tipo de política: frente a la polarización y confrontación ofrecida por populistas (y a veces por sus oponentes), Latinoamérica necesita construcción de consensos, donde el estado, el sector privado y la sociedad civil trabajen juntos para fijar metas a medio plazo y responsabilicen al gobierno de su cumplimiento”.

Estos elementos propositivos de Reid llegan al final de un libro que sobre todo es una descripción del alma de América Latina. Se trata de un continente que no ha sido lo suficientemente pobre, ni peligroso, ni ha crecido lo suficientemente rápido económicamente, como para atraer la mirada internacional. De ahí el título del libro. Este comienza exponiendo las dificultades estructurales, geográficas y culturales que ha tenido que afrontar la región en su intento de establecer democracias duraderas y superar sus desequilibrios. Continúa con un análisis de los ciclos políticos y económicos, desde las independencias hasta las últimas dictaduras. Y finalmente concluye con un diagnóstico. Aunque los problemas de Latinoamérica ya estaban bien diagnosticados en la primera edición, hace diez años, es en esta parte final del libro donde el autor ha cambiado más páginas. Su conclusión no varía mucho, pero el tono es ligeramente más sombrío; no obstante, Reid prefiere terminar el relato con la misma cita esperanzadora del liberal argentino Bautista Alberdi: “Las naciones, como los hombres, no tienen alas; hacen sus viajes a pie, paso a paso”.

Los Estados se mueven entre asegurar su soberanía nacional y la cooperación entre vecinos

Ninguna otra región del mundo puede suponer un cambio de juego geopolítico tan importante como el Ártico. El deshielo abre perspectivas logísticas de gran magnitud y revaloriza los territorios al norte del Círculo Polar por el acceso que dan a recursos naturales aún no explotados. Muchas cuestiones están siendo consensuadas por los ocho integrantes del Consejo del Ártico, aunque de ellos son Rusia, Canadá y Estados Unidos los que más influencia pretenden ejercer en la región. Examinemos la estrategia que están siguiendo en el Ártico esos tres países.

6 de marzo, 2018

ARTÍCULO / Martín Biera Muriel

El círculo polar Ártico comprende el 6% de la superficie total de la Tierra, con 21 millones de kilómetros cuadrados de extensión. A medida que las temperaturas aumentan y se agravan los efectos del calentamiento global, la capa de hielo en el Ártico se reduce desvelando una zona rica en materias primas y recursos naturales, y aumentando su importancia estratégica para la conexión marítima entre Europa y Asia. Esto ha propiciado que el Ártico sea una región de gran trascendencia geopolítica en las Relaciones Internacionales del siglo XXI.

Agencias de diversos países, como la National Oceanic and Atmospheric Administration o el National Snow & Ice Data Center de Estados Unidos, así como organizaciones internacionales y empresas de distintas nacionalidades, destacan que la capa de hielo en la plataforma ártica se ha visto considerablemente reducida debido a las consecuencias del cambio climático y el aumento de las temperaturas. Esto permite a los Estados con soberanía en esas aguas e islas un fácil acceso a la región, ofreciendo una oportunidad para la explotación de petróleo, gas natural, minerales, pesca, transporte marítimo y turismo.

Ya en 2008 el US Geological Survey, estimó que el Ártico contenía aproximadamente 240.000 millones de barriles de petróleo y gas natural, una cifra que constituye alrededor del 10% de los recursos existentes en el mundo; eso sin tener en cuenta la cantidad de recursos que, por motivos prácticos, aún no se han descubierto. En total se estima que los recursos existentes aún no descubiertos comprenderían el 16% de las reservas mundiales de petróleo, el 30% de las de gas y el 26% de las de gas natural; alrededor del 84% de esos recursos se encuentran fuera de la costa. Las estimaciones hablan de la posible existencia en el subsuelo ártico de 10 billones de barriles de petróleo y 1,55 cuatrillones de metros cúbicos de gas natural.

El Consejo del Ártico

El Consejo del Ártico, creado en 1996, es un foro intergubernamental de alto nivel que trata debates políticos sobre cuestiones comunes a los gobiernos de los Estados árticos y sus habitantes. Es el único foro circumpolar para debates políticos sobre cuestiones del Ártico. De él forman parte todos los Estados árticos, con la participación activa de sus pueblos indígenas. Está formado por ocho miembros: Islandia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Noruega y Finlandia. En cuanto a su funcionamiento, se divide en distintos grupos de trabajo y task force, cada uno de los cuales tiene sus campos de actuación y funciones. Así, está el Artic Contaminants Action Program (ACAP), cuya función es fomentar mecanismos para que los Estados reduzcan las emisiones contaminantes, o el Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group (EPPR), que trata de proteger el medioambiente de posibles liberaciones accidentales de contaminantes. Aunque su presencia sea muy limitada, se puede destacar que en numerosas ocasiones los distintos task force y grupos de trabajo han logrado conseguir los objetivos que tenían planeado como, por ejemplo, una reducción de las emisiones de CO2.

De los ocho países que forman parte del Consejo del Ártico, los que ejercen una mayor influencia en la región son Canadá, Estados Unidos y Rusia. ¿Qué estrategias está siguiendo cada uno de ellos?

Canadá: más medios para patrullar las aguas

Para Canadá, el Ártico no solamente es fundamental para su identidad nacional, sino que representa un potencial para el futuro del país, especialmente en materia de geopolítica. El gobierno de Canadá ve el Ártico como un área de oportunidades y retos, que los agrupa en cuatro áreas: ejercer su soberanía, promover el desarrollo económico y social, proteger el medioambiente y mejorar su gobernanza en las regiones del norte. Estos cuatro pilares de la política canadiense en el Ártico se concretan en múltiples aspectos: resolver disputas territoriales, mantener la soberanía y seguridad en el territorio ártico, promover las condiciones para el desarrollo sostenible y abordar la gobernanza de las cuestiones emergentes como la seguridad pública o contaminación, entre otros.

Canadá ha reforzado desde 2007 sus iniciativas de defensa para garantizar la soberanía en su territorio ártico. Ese año anunció medidas para aumentar su capacidad en la zona, las cuales han incluido el lanzamiento del satélite RADARSAT-2 destinado a vigilar el Ártico y el desplazamiento de 1.500 efectivos para patrullar sus aguas. Para esta última función se ha contado con la incorporación de rompehielos y patrullas marítimas. El gobierno también anunció una mayor inversión en el cuerpo de los Canadian Rangers para mejorar su presencia en la zona y trabajar conjuntamente con el North American Aerospace Defense Command para monitorear el espacio aéreo del norte de Canadá.

Estados Unidos: el Pentágono establece su Estrategia del Ártico

La actividad de Estados Unidos en el Ártico, región a la que pertenece desde la compra de Alaska, comprende un amplio espectro de actividades, desde la extracción de recursos y comercio a operaciones científicas y de defensa nacional. La estrategia del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el Ártico consiste en mantener una región segura y estable, en el que los intereses norteamericanos sean salvaguardados y su espacio de soberanía protegido, y donde las naciones trabajen de forma conjunta para afrontar los distintos retos, entre ellos singularmente el cambio climático. La estrategia estadounidense tiene dos objetivos:

-

Garantizar y apoyar la seguridad y promover la cooperación en defensa.

-

Prepararse para una amplia gama de desafíos y contingencias.

Además, el Departamento de Defensa estableció en un documento denominado Arctic Strategy que esos objetivos deben lograrse con criterios innovadores, con bajo presupuesto y mediante ejercicios multilaterales con otros países, como el Search and Rescue Exercise. Para lograr estos propósitos, el Departamento de Defensa fijó una serie de estrategias: ejercer la soberanía en su territorio, involucrar a entidades del sector público y privado para mejorar la conciencia de dominio en el Ártico, asociarse con otros departamentos, agencias y naciones para apoyar la seguridad humana y medioambiental, etc. El Departamento de Defensa, en colaboración con el North American Aerospace Defense Command, desarrolló un programa de análisis e informes para monitorear la actividad regional y anticipar futuras tendencias, con el fin de que futuras inversiones puedan sostener la actividad humana en la región a través del tiempo.

Rusia: mayor costa, mayor acceso a los recursos

Rusia es el Estado polar con mayor litoral, eso le da un acceso a ciertos recursos, como el petróleo, mucho más amplio que el de otros países, incluido Canadá, que es el segundo Estado polar con más costa. En los últimos meses Rusia ha experimentado un aumento en la producción de recursos naturales en el Ártico, especialmente en hidrocarburos. Cabe destacar que las sanciones internacionales por la crisis de Crimea han supuesto un reto para la producción rusa, por ello el Ártico es clave para su desarrollo. La política rusa en el polo norte se basa en dos planos, el militar y el de defensa con los siguientes objetivos:

-

Usar los recursos en la región, principalmente petróleo y gas, para promover el desarrollo económico de Rusia.

-

Mantener el Ártico como una zona de paz y cooperación.

-

Preservar la ecología en el Ártico.

-

Que la ruta del norte sea reconocida como una ruta de transporte.

En el plano militar continúa la necesidad de mantener tropas en caso de ataque en la región. Por ello, Rusia ha desarrollado en los últimos años sistemas de radares para controlar sus dominios, y también ha fomentado la construcción de pequeñas bases, puertos y aeródromos militares para proteger su territorio. Cabe destacar que en el puerto de la ciudad de Severomorsk se encuentra el cuartel general de la Flota del Mar del Norte, una de las flotas con más submarinos del mundo y el único crucero nuclear del mundo, llamado Pedro el Grande.

No obstante, ese acento en cuestiones militares y de defensa, Rusia también propone la opción de alcanzar acuerdos con otros Estados árticos, sin importar su extensión, para mejorar la cooperación.

Medio ambiente, desarrollo económico, defensa

La elaboración de estrategias específicas para el Ártico por parte de los países presentes en la región demuestra que el área es un escenario relevante para la geopolítica y las relaciones internacionales del siglo XXI. Los Estados implicados se mueven en dos planos: el de la cooperación con los vecinos, en materias como la protección del medio ambiente y el compromiso con un desarrollo económico sostenible, y el de la defensa de sus propios intereses, manifestada especialmente en asegurar la soberanía sobre sus territorios árticos y en preservar los derechos que estos puedan otorgarles en una futura explotación del área compartida.