Breadcrumb

Blogs

[Simon Reich and Peter Dombrowski, The End of Grand Strategy. US Maritime Operations In the 21st Century. Cornell University Press. Ithaca, NY, 2017. 238 pages]

RESEÑA / Emili J. Blasco [Versión en inglés]

El concepto de Gran Estrategia no es unívoco. En su sentido más abstracto, utilizado en el campo de la geopolítica, la Grand Strategy se refiere a los imperativos geopolíticos de un país y determina aquello que necesariamente debe hacer un Estado para conseguir su propósito primario y fundamental en su relación con otros, normalmente en términos de poder. En un menor grado de abstracción, la Gran Estrategia se entiende como el principio que debe regir el modo con que un país afronta los conflictos del escenario internacional. Es lo que, en el caso de Estados Unidos, suele denominarse Doctrina de un presidente y aspira a crear una norma para la respuesta, especialmente la militar, que deba darse a los retos y amenazas que se presenten.

Este segundo sentido, más concreto, es el utilizado en The End of Grand Strategy. Sus autores no cuestionan que haya imperativos geopolíticos que deban marcar una determinada actuación de Estados Unidos, constante en el tiempo, sino que se pretenda dar una respuesta estratégica única a la variedad de riesgos de seguridad con los que se enfrenta el país. “Las estrategias deben ser calibradas de acuerdo con las circunstancias operacionales. Existen en plural, no en una singular gran estrategia”, advierten Simon Reich y Peter Dombrowski, profesores de la Universidad de Rutgers y del Naval War College, respectivamente, y ambos expertos en asuntos de defensa.

Para ambos autores, “la noción de una gran estrategia supone la vana búsqueda de orden y coherencia en un mundo cada vez más complejo”, “la misma idea de una sola gran estrategia que sirve para todo tiene poca utilidad en el siglo XXI. De hecho, a menudo es contraproducente”.

A pesar de las doctrinas que en ocasiones se invocan en algunas presidencias, en realidad a menudo coexisten diferentes aproximaciones estratégicas en un mismo mandato o incluso hay específicas estrategias que trascienden presidencias. “Estados Unidos no favorece una estrategia dominante, ni puede hacerlo”, advierten Reich y Dombrowski.

|

“El concepto de gran estrategia se debate en Washington, en la academia y en los medios en 'singular' en lugar de en 'plural'. La implicación es que hay un camino para asegurar los intereses de Estados Unidos en un mundo complicado. Los que debaten incluso tienden a aceptar una premisa fundamental: que Estados Unidos tiene la capacidad de controlar acontecimientos, y que de esta forma se puede permitir no ser elástico ante un entorno estratégico cambiante y cada vez más desafiante”, escriben los dos autores.

El libro examina las operaciones militares estadounidenses en lo que va de siglo, centrándose en las operaciones navales. Como potencia marítima, es en ese dominio donde la actuación de EEUU tiene mayor expresión estratégica. El resultado de ese examen es una lista de seis estrategias, agrupadas en tres tipos, que EE.UU. ha operado de modo “paralelo” y “por necesidad”.

1. Hegemonía. Se apoya en el dominio global de Estados Unidos: a) las formas primacistas están comúnmente asociadas al unilateralismo estadounidense, que en el siglo XXI ha incluido la variante neoconservadora del nation building (Irak y Afganistán); b) estrategia de liderazgo o “seguridad cooperativa” está basada en la coalición tradicional en la que Estados Unidos asume el papel de primer inter pares; busca asegurar una mayor legitimidad a las políticas estadounidenses (ejercicios militares con socios de Asia).

2. Patrocinio. Implica la provisión de recursos materiales y morales en apoyo de políticas básicamente defendidas e iniciadas por otros actores: a) estrategias formales, que están específicamente autorizadas por la ley y los protocolos internacionales (colaboración contra piratas y terroristas); b) estrategias informales, que responden a la petición de una coalición laxa de estados u otros emprendedores en lugar de estar autorizadas por organizaciones intergubernamentales (capturas en el mar).

3. Atrincheramiento: a) el aislacionismo quiere retirar las fuerzas estadounidense de las bases exteriores, reducir los compromisos de EEUU en alianzas internacionales y reasegurar el control estadounidense mediante un estricto control de la frontera (barrera contra el narcotráfico procedente de Sudamérica); b) contención, que implica participación selectiva o equilibrio desde fuera (Ártico).

La descripción de todas esas distintas actuaciones demuestra que, frente al enfoque teórico que busca un principio unificador, en realidad hay una variedad de situaciones, como saben los militares. «Los planificadores militares, por el contrario, reconocen que una variedad de circunstancias requiere un menú de elecciones estratégicas”, dicen Reich y Dombrowski. “La política estadounidense, en la práctica, no replica ninguna estratégica única. Refleja todas ellas, con la aplicación de aproximaciones estratégicas diferentes, dependiendo de las circunstancias”.

Los autores concluyen que “si los observadores aceptaran que ninguna gran estrategia es capaz de prescribir respuestas a todos las amenazas a la seguridad de Estados Unidos, reconocerían necesariamente que el propósito primario de una gran estrategia es solo retórico –una declaración de valores y principios a los que les falta utilidad operacional”. “Por definición, el diseño arquitectónico de cualquier estrategia única y abstracta es relativamente rígido, si no estático de hecho –intelectual, conceptual, analítica y organizacionalmente. Y sin embargo se espera que esa única gran estrategia funcione en un contexto que reclama una enorme adaptabilidad y que rutinariamente castigo la rigidez (...) El liderazgo militar es mucho más consciente que los académicos o los políticos de este problema inherente».

¿Cuáles son los beneficios de una pluralidad de calibradas estrategias? Según los autores, subraya a los políticos y los ciudadanos los límites del poder de Estados Unidos, muestra que EEUU también está influido por fuerzas globales que no puede dominar del todo y atempera las expectativas sobre lo que puede conseguir el poder militar estadounidense.

![Crown Prince Mohammad bin Salman and President Donald Trump during a meeting in Washington in 2017 [White House] Crown Prince Mohammad bin Salman and President Donald Trump during a meeting in Washington in 2017 [White House]](/documents/10174/16849987/women-arabia-saudi-blog.jpg)

▲Crown Prince Mohammad bin Salman and President Donald Trump during a meeting in Washington in 2017 [White House]

ANALYSIS / Naomi Moreno

Saudi Arabia used to be the only country in the world that banned women from driving. This ban was one of the things that the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) was best known for to outsiders not otherwise familiar with the country's domestic politics, and has thus been a casus belli for activists demanding reforms in the kingdom. Last month, Saudi Arabia started issuing the first driver's licenses to women, putting into effect some of the changes promised by the infamous Crown Prince Mohammad bin Salman (MBS) in his bid to modernize Saudi Arabian politics. The end of the ban further signals the beginning of a move to expand the rights of women in KSA, and builds on piecemeal developments that took place in the realm of women’s rights in the kingdom prior to MBS’ entrance to the political scene.

Thus, since 2012, Saudi Arabian women have been able to do sports as well as participate in the Olympic Games; in the 2016 Olympics, four Saudi women were allowed to travel to Rio de Janeiro to compete. Moreover, within the political realm, King Abdullah swore in the first 30 women to the shura council − Saudi Arabia's consultative council − in February 2013, and in the kingdom's 2015 municipal elections, women were able to vote and run for office for the first time. Finally, and highlighting the fact that economic dynamics have similarly played a role in driving progression in the kingdom, the Saudi stock exchange named the first female chairperson in its history − a 39-year-old Saudi woman named Sarah Al Suhaimi − last February.

Further, although KSA may be known to be one of the “worst countries to be a woman”, the country has experienced a notable breakthrough in the last 5 years and the abovementioned advances in women’s rights, to name some, constitute a positive development. However, the most visible reforms have arguably been the work of MBS. The somewhat rash and unprecedented decision to end the ban on driving coincided with MBS' crackdown on ultra-conservative, Wahhabi clerics and the placing of several of the kingdom's richest and most influential men under house arrest, under the pretext of challenging corruption. In addition, under his leadership, the oil-rich kingdom is undergoing economic reforms to reduce the country's dependency on oil, in a bid to modernize the country’s economy.

Nonetheless, despite the above mentioned reforms being classified by some as unprecedented, progressive leaps that are putting an end to oppression through challenging underlying ultra-conservatism traditions (as well as those that espouse them), a measure of distrust has arisen among Saudis and outsiders with regards the motivations underlying the as-of-yet seemingly limited reforms that have been introduced. While some perceive the crown prince's actions to be a genuine move towards reforming Saudi society, several indicators point to the possibility that MBS might have more practical reasons that are only tangentially related to progression for progression's sake. As the thinking goes, such decrees may have less to do with genuine reform, and more to do with improving an international image to deflect from some of the kingdom’s more controversial practices, both at home and abroad. A number of factors drive this public scepticism.

Reasons for scepticism

The first relates to the fact that KSA is a country where an ultraconservative form of shari'a or Islamic law continues to constitute the primary legal framework. This legal framework is based on the Qur'an and Hadith, within which the public and many private aspects of everyday life are regulated. Unlike in other Muslim majority countries, where only selective elements of the shari'a are adopted, Wahhabism – which is identified by the Court of Strasbourg as a main source of terrorism − has necessitated the strict adherence to a fundamentalist interpretation of shari'a, one that draws from the stricter and more literal Hanbali school of jurisprudence. As such, music and the arts have been strictly controlled and censored. In addition, although the religious police (more commonly known as the Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice) have had their authority curbed to a certain degree, they are still given the authority to enforce Islamic norms of conduct in public by observing suspects and forwarding their findings to the police.

In the past few years, the KSA has been pushing for a more national Wahhabism, one that is more modern in its outlook and suitable for the kingdom’s image. Nevertheless, the Wahhabi clergy has been close to the Al Saud dynasty since the mid-18th century, offering it Islamic legitimacy in return for control over parts of the state, and a lavish religious infrastructure of mosques and universities. Therefore, Saudi clerics are pushing back significantly against democratization efforts. As a result, the continuing prevalence of a shari'a system of law raises questions about the ability of the kingdom to seriously democratise and reform to become moderate.

Secondly, and from a domestic point of view, Saudi Arabia is experiencing disharmony. Saudi citizens are not willing to live in a country where any political opposition is quelled by force, and punishments for crimes such as blasphemy, sorcery, and apostasy are gruesome and carried out publicly. This internal issue has thus embodied an identity crisis provoked mainly by the 2003 Iraq war, and reinforced by the events of the Arab Spring. Disillusionment, unemployment, religious and tribal splits, as well as human rights abuses and corruption among an ageing leadership have been among the main grievances of the Saudi people who are no longer as tolerant of oppression.

In an attempt to prevent the spill over of the Arab Spring fervor into the Kingdom, the government spent $130 billion in an attempt to offset domestic unrest. Nonetheless, these grants failed to satisfy the nearly 60 percent of the population under the age of twenty-one, which refused to settle. In fact, in 2016 protests broke out in Qatif, a city in Saudi Arabia's oil-rich, eastern provinces, which prompted Saudis to deploy additional security units to the region. In addition, in September of last year, Saudi authorities, arguing a battle against corruption and a crack down on extremism, arrested dozens of people, including prominent clerics. According to a veteran Saudi journalist, this was an absurd action as “there was nothing that called for such arrests”. He argued that several among those arrested were not members of any political organization, but rather individuals with dissenting viewpoints to those held by the ruling family.

Among those arrested was Sheikh Salman al-Awdah, an influential cleric known for agitating for political change and for being a pro-shari'a activist. Awdah's arrest, while potentially disguised as part of the kingdom’s attempts to curb the influence of religious hardliners, is perhaps better understood in the context of the Qatar crisis. Thus, when KSA, with the support of a handful of other countries in the region, initiated a blockade of the small Gulf peninsula in June of last year, Awdah welcomed a report on his Twitter account suggesting that the then three-month-old row between Qatar and four Arab countries led by Saudi Arabia may be resolved. The ensuing arrest of the Sheikh seems to confirm a suspicion that it was potentially related to his favouring the renormalization of relations with Qatar, as opposed to it being related to MBS' campaign to moderate Islam in the kingdom.

A third factor that calls into question the sincerity of the modernization campaign is economic. Although Saudi Arabia became a very wealthy country following the discovery of oil in the region, massive inequality between the various classes has grown since, as these resources remain to be controlled by a select few. As a result, nearly one fifth of the population continues to live in poverty, especially in the predominantly Shi’a South where, ironically, much of the oil reservoirs are located. In these areas, sewage runs in the streets, and only crumbs are spent to alleviate the plight of the poor. Further, youth opportunities in Saudi Arabia are few, which leaves much to be desire, and translates into occasional unrest. Thus, the lack of possibilities has led many young men to join various terrorist organizations in search of a new life.

|

Statement by MBS in a conference organized in Riyadh in October 2017 [KSA] |

Vision 2030 and international image

In the context of the Saudi Vision 2030, the oil rich country is aiming to wean itself of its dependence on the natural resource which, despite its wealth generation capacity, has also been one of the main causes of the country's economic problems. KSA is facing an existential crisis that has led to a re-think of its long-standing practice of selling oil via fixed contracts. This is why Vision 2030 is so important. Seeking to regain better control over its economic and financial destiny, the kingdom has designed an ambitious economic restructuring plan, spearheaded by MBS. Vision 2030 constitutes a reform programme that aims to upgrade the country’s financial status by diversifying its economy in a world of low oil prices. Saudi Arabia thus needs overseas firms’ investments, most notably in non-oil sectors, in order to develop this state-of-the-art approach. This being said, Vision 2030 inevitably implies reforms on simultaneous fronts that go beyond economic affairs. The action plan has come in at a time when the kingdom is not only dealing with oil earnings and lowering its reserves, but also expanding its regional role. As a result, becoming a more democratic country could attract foreign wealth to a country that has traditionally been viewed in a negative light due to its repressive human rights record.

This being said, Saudi Arabia also has a lot to do regarding its foreign policy in order to improve its international image. Despite this, the Saudi petition to push the US into a war with Iran has not ceased during recent years. Religious confrontation between the Sunni Saudi autocracy and Iran’s Shi’a theocracy has characterized the geopolitical tensions that have existed in the region for decades. Riyadh has tried to circumvent criticism of its military intervention in the Yemen through capitalizing on the Trump administration's hostility towards Iran, and involving the US in its campaign; thus granting it a degree of legitimacy as an international alliance against the Houthis. Recently, MBS stated that Trump was the “best person at the right time” to confront Iran. Conveniently enough, Trump and the Republicans are now in charge of US’ foreign affairs. Whereas the Obama administration, in its final months, suspended the sale of precision-guided missiles to Saudi Arabia, the Trump administration has moved to reverse this in the context of the Yemeni conflict. In addition, in May of this year, just a month after MBS visited Washington in a meeting which included discussions regarding the Iran accords, the kingdom has heaped praise on president Trump following his decision to withdraw from the Iran nuclear deal.

All things considered, 2018 may go down in history as the irreversible end of the absolute archaic Saudi monarchy. This implosion was necessitated by events, such as those previously mentioned, that Saudi rulers could no longer control or avoid. Hitherto, MBS seems to be fulfilling his father’s wishes. He has hand-picked dutiful and like-minded princes and appointed them to powerful positions. As a result, MBS' actions suggest that the kingdom is turning over a new page in which a new generation of princes and technocrats will lead the breakthrough to a more moderate and democratic Saudi Arabia.

New awareness

However, although MBS has declared that the KSA is moving towards changing existing guardianship laws, due to cultural differences among Saudi families, to date, women still need power of attorney from a male relative to acquire a car, and risk imprisonment should they disobey male guardians. In addition, this past month, at least 12 prominent women’s rights activists who campaigned for women's driving rights just before the country lifted the ban were arrested. Although the lifting of the ban is now effective, 9 of these activists remain behind bars and are facing serious charges and long jail sentences. As such, women continue to face significant challenges in realizing basic rights, despite the positive media endorsement that MBS' lifting of the driving ban has received.

Although Saudi Arabia is making an effort in order to satisfy the public eye, it is with some degree of scepticism that one should approach the country's motivations. Taking into account Saudi Arabia’s current state of affairs, these events suggest that the women’s driving decree was an effort in order to improve the country’s external image as well as an effort to deflect attention from a host of problematic internal and external affairs, such as the proxy warfare in the region, the arrest of dissidents and clerics this past September, and the Qatari diplomatic crisis, which recently “celebrated” its first anniversary. Allowing women to drive is a relatively trivial sacrifice for the kingdom to make and has triggered sufficient positive reverberations globally. Such baby steps are positive, and should be encouraged, yet overlook the fact that they only represent the tip of the iceberg.

As it stands, the lifting of the driving ban does not translate into a concrete shift in the prevailing legal and cultural mindsets that initially opposed it. Rather, it is an indirect approach to strengthen Saudi’s power in economic and political terms. Yet, although women in Saudi Arabia may feel doubtful about the government’s intentions, time remains to be their best ally. After decades of an ultraconservative approach to handling their rights, the country has reached awareness that it can no longer sustain its continued oppression of women; and this for economic reasons, but also as a result of global pressures that affect the success of the country's foreign policies which, by extension, also negatively impact on its interests.

The silver lining for Saudi woman is that, even if the issue of women's rights is being leveraged to secure the larger interests of the kingdom, it continues to represent a slow and steady progression to a future in which women may be granted more freedoms. The downside is that, so long as these rights are not grafted into a broader legal framework that secures them beyond the rule of a single individual − like MBS − women's rights (and human rights in general) will continue to be the temporary product of individual whim. Without an overhaul of the shari'a system that perpetuates regressive attitudes towards women, the best that can be hoped for is the continuation of internal and external pressures that coerce the Saudi leadership into exacting further reforms in the meantime. As with all things, time will tell.

WORKING PAPER / A. Palacios, M. Lamela, M. Biera [Spanish version]

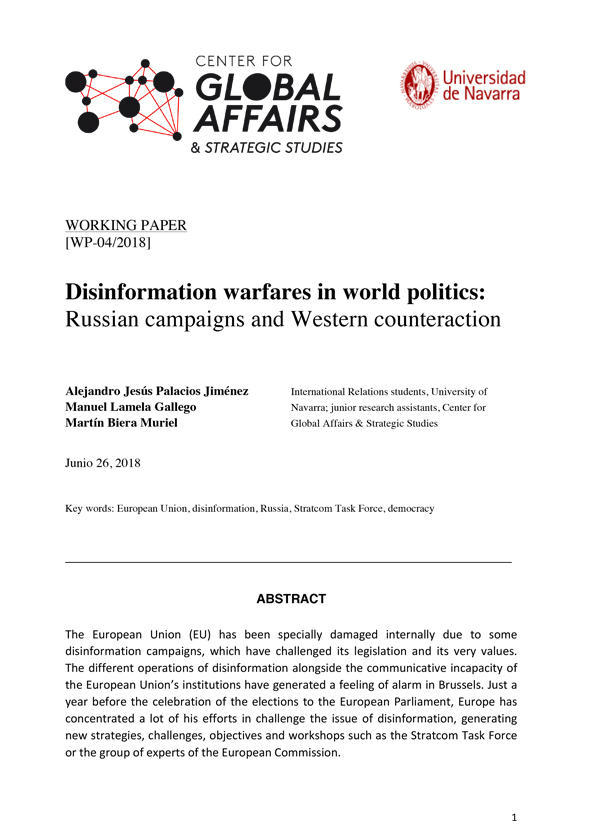

ABSTRACT

The European Union (EU) has been specially damaged internally due to some disinformation campaigns, which have challenged its legislation and its very values. The different operations of disinformation alongside the communicative incapacity of the European Union’s institutions have generated a feeling of alarm in Brussels. Just a year before the celebration of the elections to the European Parliament, Europe has concentrated a lot of his efforts in challenge the issue of disinformation, generating new strategies, challenges, objectives and workshops such as the Stratcom Task Force or the group of experts of the European Commission.

Download the document [pdf. 375K]

Download the document [pdf. 375K]

DOC. DE TRABAJO / A. Palacios, M. Lamela, M. Biera [Versión en inglés]

RESUMEN

La Unión Europea (UE) se ha visto especialmente dañada internamente por campañas de desinformación que han cuestionado su legislación y sus mismos valores. Las distintas operaciones desinformativas y la incapacidad comunicativa de las instituciones de la Unión Europea han generado un sentimiento de alarma en Bruselas. Apenas un año antes de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, Europa ha concentrado muchos de sus esfuerzos en hacer frente al desafío desinformativo, generando nuevas estrategias y grupos de trabajo como el Stratcom Task Force o el grupo de expertos de la Comisión Europea.

Descargar el documento completo [pdf. 381K]

Descargar el documento completo [pdf. 381K]

Tras siglos de orientación caribeña, el enclave acentúa la relación con sus vecinos del continente

Hace dos años, Surinam y Guyana pasaron a formar parte de la federación sudamericana de fútbol, abandonando la federación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a la que pertenecían. Es un claro símbolo del cambio de orientación geográfica que está operando este rincón noreste sudamericano que, como en el caso del fútbol, ve el potencial de una mayor relación con sus vecinos del sur.

ARTÍCULO / Alba Redondo

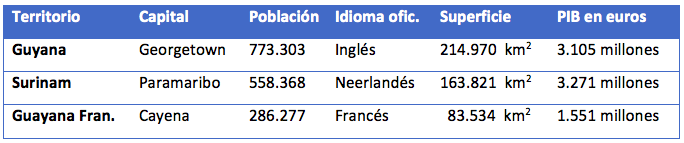

Como vestigios del pasado colonial de las grandes potencias navales europeas del siglo XVII –Inglaterra, Holanda y Francia–, encontramos en el noreste de Sudamérica las tres Guayanas: Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Además de las barreras naturales que aíslan la región y dificultan su conexión con el resto del continente sudamericano –tiene más relación con el Caribe, aunque su costa atlántica queda fuera de ese mar–, existen también barreras sociales, culturales e idiomáticas que complican su integración en el continente.

Situada al noreste del continente sudamericano, la región fue denominada Guayana o “tierra de muchas aguas” por sus habitantes originales, los Arahuacos. El área limita al oeste con Venezuela y al sur con Brasil, países que también incluyen tierras que forman parte de la región natural guayanesa. Los terrenos húmedos y costas tupidas de manglares y pantanos, se aúnan con el clima tropical del interior, particular por sus selvas vírgenes, sus altiplanos y sus grandes cordilleras como el Escudo guayanés. Su población, que va desde indígenas hasta descendientes europeos, se localiza en el área costera y en los valles de los ríos.

Se habla de las Guayanas de manera conjunta no solo por formar un territorio común para los nativos, sino también por quedar al margen del reparto continental que hicieron los dos grandes imperios de la Península Ibérica. Siendo un territorio de no fácil acceso desde el resto del continente, la falta de presencia de españoles y portugueses propició que otras potencias europeas del momento buscaran poner allí un pie, en campañas de exploración llevadas a cabo durante el siglo XVII. La Guayana inglesa ganó la independencia en 1970 y la holandesa lo hizo en 1975. La Guayana Francesa sigue siendo un departamento y una región de ultramar de Francia y, por consiguiente, un territorio ultraperiférico de la Unión Europea en Sudamérica.

Las tres desconocidas

Al oeste de la región se encuentra Guyana, conocida oficialmente como República Cooperativa de Guyana. El país tiene una población en torno a 773.000 habitantes, localizados mayoritariamente en Georgetown, su capital. Su idioma oficial es el inglés, legado de su pasado colonial. La realidad política-social guyanesa está marcada por la convivencia conflictiva entre los dos grandes grupos étnicos: los afroguyaneses y los indoguyaneses. Su política interior se caracteriza por el bipartidismo entre el PNC (People´s National Congress) formado por los afrodescendientes concentrados en los centros urbanos; y el PPP (People Progressive Party), con mayor influencia en la zona rural, constituido por descendientes de inmigrantes de la India llegados durante el Imperio británico y que trabajan en las plantaciones de azúcar.

Pese a un reciente aumento de la inversión extranjera, Guyana es el país más pobre y con mayor índice de criminalidad, violencia y suicidio del continente. Además, su imagen internacional está condicionada por su percepción como área referente en la distribución internacional de cocaína y su elevado índice de corrupción. Sin embargo, el futuro del país apunta a un ingreso dentro de las grandes potencias petroleras mundiales tras el descubrimiento de uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas descubierto en nuestra década.

Al igual que Guyana, la vida política de la República de Surinam está sujeta a un gran mosaico étnico-cultural. La antigua colonia neerlandesa, con capital en Paramaribo, es el país más pequeño y menos poblado de Sudamérica, con tan solo 163. 821 habitantes. Tras su independencia en 1975, más de un tercio de la población emigró a la metrópolis (Holanda). Esto produjo una gran crisis estructural por la falta de capital humano en el país. Surinam está conformado por descendientes de casi todos los continentes: africanos, indios, chinos y javaneses, aborígenes y europeos. Su política interior está marcada por la influencia de Desiré Bouterse y por las aspiraciones democráticas de la sociedad. Respecto a su política exterior, Surinam apuesta por un mejor control de las exportaciones de sus recursos, principalmente el aluminio, y por una progresiva integración en la esfera regional e internacional, en la mayoría de los casos, junto a su país vecino, Guyana.

A diferencia de las otras dos Guayanas, Guayana francesa no es un país independiente, sino que se trata de una región de ultramar de Francia, de la que se encuentra a más de 7.000 km de Francia. La capital de este territorio es Cayena. Durante mucho tiempo fue utilizada por Francia como colonia penal. Tiene la tasa de homicidio más alta de todo el territorio francófono y es conocida por su alto nivel de criminalidad. Como departamento galo, es parte de la Unión Europea y sede del Centro Espacial Guayanés, albergando una de las principales estaciones europeas de lanzamiento de satélites en Kourou. Guayana francesa se enfrenta al creciente desempleo, la falta de recursos para la educación y la insatisfacción de su población que ha dado lugar a numerosas protestas.

|

Cambio de orientación

Debido a la fuerte relación histórica con sus respectivas metrópolis y a su independencia tardía, tradicionalmente ha existido una importante barrera entre las Guayanas y Sudamérica. Geográficamente se encuentran arrinconadas en la costa norte de Sudamérica, con dificultad de desarrollar contactos hacia el sur, debido a la orografía del macizo guayanés y la selva amazónica. Pero también ha habido razones culturales y lingüísticas que contribuyeron a una aproximación entre esta región y el oeste caribeño, donde Inglaterra, Holanda y Francia tuvieron –y siguen teniendo en algunos casos– posesiones isleñas.

Sin embargo, tras un gran periodo de relativo aislamiento, de apenas relación con vecinos sureños, las repúblicas de Surinam y Guyana han empezado a incorporarse a la dinámica de integración económica y política de América del Sur.

Tradicionalmente, los dos Estados han tenido una mayor relación con el Caribe: ambos son miembros plenos del CARICOM, siendo Georgetown la sede de esta comunidad de países caribeños, y forman parte de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con la peculiaridad de la presencia de Guayana Francesa como asociado. En los últimos años, Surinam y Guayana han comenzado a mirar más hacia el propio continente: así han participado en la creación de Unasur y son países observadores de Mercosur. Símbolo de ese cambio de orientación fue el ingreso en 2016 de esos dos países en Conmebol, la federación sudamericana de fútbol, abandonando la federación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a la que pertenecían.

Esa mayor relación con sus vecinos continentales y la participación en el proceso de integración sudamericano debiera servir para resolver algunas cuestiones limítrofes pendientes, como la disputa que mantienen Venezuela y Guyana: Caracas ha reclamado históricamente el territorio que se extiende entre su frontera y el río Esequibo, que discurre por la mitad Guyana. No obstante, a medida que otras controversias territoriales latinoamericanas se van resolviendo en los tribunales internacionales, la del Esequibo amenaza de momento con perpetuarse.

[Geoffry Sloan, Geopolitics, Geography and Strategic History. Routledge. New York, 2017. 251 p.]

19 de junio, 2018

RESEÑA / Emili J. Blasco

Asistimos hoy a un uso frecuente del término geopolítica que muchas veces resulta vacío de contenido. Después de décadas de haber quedado estigmatizada la palabra, dada la contaminación que sufrió en el primer tercio del siglo XX por elaboraciones como el Lebensraum, su empleo se ha generalizado los últimos años a medida que China y Rusia han comenzado a tomar posiciones en el nuevo orden mundial post-unipolar. No obstante, no es raro que se hable de geopolítica como mero sinónimo de relaciones internacionales, sin un significado específico.

Recordar el valor estricto del concepto, despojándolo de trivializaciones o malentendidos, es el propósito de Geoffrey Sloan, académico británico especializado en Halford Mackinder, uno de los grandes nombres de la geopolítica. Sloan entiende esta como una “construcción tripartita” de geografía, estrategia e historia, elementos que dan lugar al título de su libro.

El autor sitúa los albores de la geopolítica en una “primera ola” de pensadores distantes en el tiempo y en sus concepciones filosóficas, como Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu, pero no será hasta la “segunda ola”, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la disciplina adopte ese nombre y defina sus contornos de la mano de Ratzel, Mahan, Mackinder, Haushofer... Tras un largo tiempo de ostracismo, por estimarse que algunos totalitarismos se habían alimentado de los desvaríos de ciertas escuelas, en este principio del siglo XXI el término geopolítica vuelve a resurgir. Sin embargo, en opinión de Sloan, lo hace afectado por un triple problema: su indefinición, la falta de bibliografía científica y su confusión con la realpolitik.

|

Hoy se ha comenzado a hablar de geopolítica de modo tan habitual, que ha llegado a perder su sentido propio. “El término geopolítica ha gozado de una vida fantasmal después de la muerte, convirtiéndose en algo usado en todas partes al tiempo que es drenado de sustantivo contenido teórico, y es usado de tantas maneras que ha quedado sin significado, si no hay mayor especificación”, se advierte en una cita de S. R. Gokmen.

Frente a su uso genérico, asimilado al de política internacional, Sloan reivindica su sentido originario, absolutamente pegado a la geografía. “Aunque toda la política de un Estado no se deriva de su geografía”, dicen las palabras de 1938 de Nicholas Spykman —otro clásico de la geopolítica— que abren el libro, “el Estado no puede escapar de esa geografía. Tamaño, forma, localización, topografía y clima ponen condiciones de las que no cabe escapar, por más cualificado que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores o recursos tenga el Estado Mayor”.

La ruptura temporal en el pensamiento geopolítico —Sloan constata que no se publicó en inglés ningún libro sobre geopolítica entre 1945 y 1977— puede explicar que muchos hayan perdido hoy la noción de ese estricto contenido geográfico del término. Pero incluso entre quienes parecen querer darle un sentido específico existe la confusión de asimilar la geopolítica con la teoría realista de las relaciones internacionales. Según Sloan, “quizás la asunción equivocada más común acerca de la teoría geopolítica sea su relación simbiótica con el planteamiento realista. Esta mantiene que toda pensamiento acerca de las relaciones internacionales debería comenzar con el reconocimiento de la primacía del poder y que los factores geográficos son parte vital de la valoración del poder”. El autor advierte que en geopolítica también cabe un planteamiento idealista, pues no es algo atado al Estado administrativo ni se identifica exclusivamente con ideologías políticas conservadoras.

Sloan propone una “estructura trinitaria” de la geopolítica, en un diagrama donde la relación entre la geografía y la estrategia genera la geoestrategia, la relación entre la geografía y la historia da lugar a la geografía histórica y la relación entre la historia y la estrategia deriva en historia diplomática.

El planteamiento de la obra es en su primera parte teórico, y luego da paso a ciertas concreciones históricas, en su mayor parte a la luz de conceptos elaborados por Mackinder.

19 de junio, 2018

COMENTARIO / Daniel Andrés Llonch

El ciberespacio se ha consolidado como nuevo dominio en el que se decide la seguridad de los Estados y sus ciudadanos. Por un lado, los ataques ya no tienen por qué conllevar el empleo de armamento; por otro, las acciones no bélicas, como ciertas operaciones de injerencia en asuntos de otros países, pueden resultar especialmente efectivas dado el acceso a millones de personas que permiten las tecnologías de la información.

Esas capacidades han contribuido a generar un clima de creciente desconfianza entre las potencias mundiales, caracterizado por las acusaciones mutuas, el encubrimiento y el sigilo, ya que el ciberespacio permite esconder en gran medida la procedencia de las agresiones. Eso dificulta la misión del Estado de proteger los intereses nacionales y complica su gestión de las libertades individuales (la tensión entre la seguridad y la privacidad).

Desde Occidente se ha señalado con frecuencia a los gobiernos de Rusia y China como patrocinadores de ciberataques destinados a dañar redes informáticas sensibles y robar datos confidenciales, tanto de personas como de empresas, y de operaciones dirigidas a influir en la opinión mundial. En el caso chino se ha apuntado a actividades de unidades secretas dependientes del Ejército Popular de Liberación; en el caso ruso, se mencionan organizaciones como Fancy Bear, tras las que muchos ven directamente la mano del Kremlin.

A estos últimos agentes se les atribuyen los ciberataques o acciones de injerencia rusos en Europa y en Estados Unidos, cuyo objetivo es desestabilizar a esas potencias y restar su capacidad de influencia mundial. Varias son las fuentes que sugieren que dichas organizaciones han intervenido en procesos como el Brexit, las elecciones presidenciales de Estados Unidos o el proceso separatista en Cataluña. Esa actividad de influencia, radicalización y movilización se habría llevado a cabo mediante el manejo de redes sociales y también posiblemente mediante la utilización de la Dark Web y la Deep Web.

Una de las organizaciones más destacadas en esa actividad es Fancy Bear, también conocida como APT28 y vinculada por diversos medios a la agencia de inteligencia militar rusa. El grupo sirve a los intereses del Gobierno ruso, con actividades que incluyen el apoyo a determinados candidatos y personalidades en países extranjeros, como sucedió en las últimas elecciones a la Casa Blanca. Opera muchas veces mediante lo que se llama Advanced Persistent Threat o APT, que consiste en continuos hackeos de un sistema determinado mediante el pirateo informático.

Aunque una APT se dirige normalmente a organizaciones privadas o Estados, bien por motivos comerciales o por intereses políticos, también puede tener como objetivo a ciudadanos que sean percibidos como enemigos del Kremlin. Detrás de esas acciones no se encuentra un hacker solitario o un pequeño grupo de personas, sino toda una organización, de dimensiones muy vastas.

Fancy Bear y otros grupos similares han estado vinculados a la difusión de información confidencial robada a bancos mundiales, la Agencia Mundial Anti Dopaje, la OTAN y el proceso electoral en Francia y Alemania. También se les atribuyó una acción contra la red gubernamental alemana, en la que hubo robo de datos del Gobierno y un espionaje exhaustivo durante un largo periodo de tiempo.

La Unión Europea ha sido uno de los primeros actores internacionales en anunciar medidas al respecto, consistentes en un incremento considerable del presupuesto para reforzar la ciberseguridad y aumentar la investigación por parte de técnicos y especialistas en este campo. También se está creando la nueva figura del Data Protection Officer (DPO), que es la persona encargada de velar sobre todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos y su privacidad.

La sofisticación de internet y al mismo tiempo su vulnerabilidad han dado lugar también a una situación de inseguridad en la red. El anonimato permite perpetrar actividades delictivas que no conocen fronteras, ni físicas ni virtuales: es el cibercrimen. Se pudo constatar el 12 de mayo de 2017 con el virus Wannacry, que afectó a millones de personas a escala mundial.

La realidad, pues, nos advierte de la dimensión que ha adquirido el problema: nos habla de un riesgo real. La sociedad se encuentra crecientemente conectada a la red, lo que junto a las ventajas de todo orden que eso conlleva supone también una exposición constante a la cibercriminalidad. Los hackers pueden utilizar nuestros datos personales y la información que compartimos para sus propios fines: en ocasiones como modo de chantaje o llave para acceder a campos de la privacidad del sujeto; otras veces ese contenido privado es vendido. El hecho es que las magnitudes a las que puede llegar dicho problema resultan abrumadoras. Si una de las principales agencias de seguridad a nivel mundial, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha resultado hackeada, ¿qué es lo que deben esperar los simples usuarios, que dentro de su inocencia y desconocimiento son sujetos vulnerables y utilizables?

Al problema se le añade el progresivo mejoramiento de las técnicas y métodos utilizados: se suplantan identidades y se crean virus para móviles, sistemas informáticos, programas, correos y descargas. En otras palabras, pocas son las áreas dentro del mundo cibernético que no sean consideradas como susceptibles de hackeo o que no tengan algún punto débil que suponga una oportunidad de amenaza e intrusión para toda aquella persona u organización con fines ilícitos.

Las repúblicas centroasiáticas se disputan los escasos recursos hídricos de la Cuenca del Mar de Aral

La falta de cooperación efectiva entre las repúblicas por donde atraviesan los dos principales ríos de Asia Central, el Amu Darya y el Syr Darya, que históricamente han alimentado el Mar de Aral, está impidiendo resolver los problemas hídricos de la región. Objetivos a corto plazo, como la explotación hidroeléctrica o las prospecciones petroleras, dificultan el entendimiento, si bien recientes iniciativas apuntan en la correcta dirección.

![Imagen satelital del Mar de Aral, con el norte abajo [NASA] Imagen satelital del Mar de Aral, con el norte abajo [NASA]](/documents/10174/16849987/guerra-agua-blog.jpg)

▲Imagen satelital del Mar de Aral, con el norte abajo [NASA]

ARTÍCULO / Roberto Ramírez Millán

Fuente de vida, alimento de los cultivos, medio de navegación… Son muchas las funciones que cumple el agua como recurso humano. Es indispensable y necesaria para el mantenimiento y desarrollo de cualquier nación. Hoy este recurso se está agotando debido a la gran expansión industrial de los últimos siglos, el crecimiento en masa de la población y el cambio climático. La disputa por el agua dulce, dada su importancia económica, geopolítica y geoestratégica está desencadenando conflictos entre diversos países, conocidos como “guerras del agua”. Eso ocurre en el área del Asia-Pacífico y singularmente en el caso la región de Asia Central, en la Cuenca del Mar de Aral.

Debido a la sequía que caracteriza a esta zona, los ríos Amu Darya y Syr Darya están sometidos a especial tensión como principales proveedores de agua dulce a los países de Asia Central. Desde el colapso de la URSS, junto con sus organizaciones para la negociación de las aguas de esta cuenca, y la independencia de los países localizados en esta región, la falta de una organización internacional efectiva que regule el uso de este recurso entre los Estados ha conllevado una serie de conflictos internacionales debido a las desigualdades de acceso al agua.

En 1993 la República de Kirguistán comenzó a usar la cascada de Naryn como una fuente de energía hidroeléctrica, con la intención de suplir la carencia de combustible orgánico. Con este nuevo uso de las infraestructuras, que conllevaba una gran retención de agua durante el verano, la República de Kirguistán aprovechó para vender energía eléctrica a precios desorbitantes a cambio de gas y carbón, del cual carece, a países como Kazajstán y Uzbekistán. La búsqueda del beneficio propio de los Estados y la falta de cooperación entre ellos imposibilitó alcanzar ningún acuerdo.

Además, en 1997, Kirguistán declaró que el río Syr Darya dejaría de ser a efectos legales un bien común. Para ello, remodeló y restringió el derecho a su uso y exigió a los Estados que se beneficiasen de esta cuenca una ayuda financiera para mantener las reservas de agua dulce disponibles en su territorio. No conforme con esto, remarcó que, si Uzbekistán no pagaba, vendería gran parte de esta agua a China, dañando de este modo los intentos de llegar a un acuerdo entre ambos.

Estos eventos no han sido los únicos que han dificultado la cooperación entre estos países, también se podría destacar la fuerte caída de carácter mundial de los precios de la agricultura irrigada, los cultivos de algodón uzbekos que requieren de grandes cantidades de agua y los problemas consecuencia del cambio climático, entre otros.

Mar de Aral

Además, también hay que tener en cuenta la actual situación en la que se encuentra el Mar de Aral. El que fue uno de los cuatro lagos más grandes del mundo y proveía de sostenibilidad económica a la región, se encuentra en un estado de sequía continua desde 1960. Debido a las mencionadas operaciones en los ríos Syr Darya y Amu Darya, el mar de Aral se dividió en dos partes, el lago norte y el lago sur, quedando totalmente evaporada la zona oriental de este último. Anteriormente el Mar de Aral proporcionaba entre 20.000 y 40.000 toneladas de pescado por año; sin embargo, en la actualidad solo puede suministrar alrededor de 1.000 toneladas.

Para lidiar con los problemas de sequía Kazajstán desarrolló el proyecto “Regulación del lecho del río Darya y preservación de la parte norte del Mar de Aral". Este incluyó la construcción de la presa Kokaral en la orilla sur del lago norte, gracias al apoyo del Banco Mundial. La presa aseguró el crecimiento de ese lago en un 20%. El proyecto también aportó la edificación de un criadero de peces, que fomentó una producción de entre 10.000 y 12.000 toneladas de pescado por año.

|

Mapa de Asia Central |

Sin embargo, estas medidas a favor del desarrollo del Mar de Aral están siendo contrarrestadas al mismo tiempo por las acciones de Uzbekistán. Si anteriormente la parte uzbeka del Mar de Aral se veía perjudicada por alta irrigación de los cultivos de algodón, es ahora la extracción de petróleo la que está dañando el lago sur. La perforación del suelo en el delta del río Amu Darya y en el fondo del Mar de Aral juegan un papel negativo. En el dilema entre el desarrollo de la industria petrolífera y el gas y la salvación de su parte del Aral, Uzbekistán está demostrando cuál es su prioridad, dados los beneficios del desarrollo de hidrocarburos.

Cooperación efectiva

Los investigadores y expertos de la región son conscientes de que la cooperación entre los seis países es indispensable para su desarrollo; es por ello que en 2001 se creó el Regional Environmental Center for Central Asia (CAREC), una organización no gubernamental encargada de abordar los desafíos ambientales y de sostenibilidad en Asia Central y Afganistán. Esta organización ha denunciado que la región está perdiendo 4.500 millones de dólares anuales debido “a la falta de cooperación mutua efectiva entre los países”, como ha indicado su director ejecutivo, Iskandar Abdullayev.

Por este motivo, el pasado 8 de junio, de la mano de CAREC tuvo lugar la ceremonia de puesta en marcha del Clúster de Innovación e Investigación Científica en el ámbito de la gestión del agua, la primera en Asia Central, cuyo objetivo es “garantizar la efectividad y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo”. Estas y parecidas iniciativas constituyen los primeros pasos para la creación de un futuro próspero y sostenible, evitando represalias y previniendo posibles “guerras del agua”.

BIBLIOGRAFÍA:

Bernauer, T., & Siegfried, T. (2012). Climate change and international water conflict in Central Asia. Journal of Peace Research, 49(1), 227-239.

Dukhovny, V. A., & Sokolov, V. (2003). Lessons on cooperation building to manage water conflicts in the Aral Sea Basin. Paris: Unesco, 7-16

Karaev, Z. (2005). Water Diplomacy in Central Asia. Middle East Review of International Affairs, 9(1), 63-69.

Sievers, E. W. (2001). Water, conflict, and regional security in Central Asia. NYU Envtl. LJ, 10, 356.

Swain, A. (2004). Managing water conflict: Asia, Africa and the Middle East. Routledge.

Tishkov, V. (1997). Ethnicity, nationalism and conflict in and after the Soviet Union: the mind aflame (Vol. 15). Sage.

ESSAY / Elena López-Dóriga

The European Union’s aim is to promote democracy, unity, integration and cooperation between its members. However, in the last years it is not only dealing with economic crises in many countries, but also with a humanitarian one, due to the exponential number of migrants who run away from war or poverty situations.

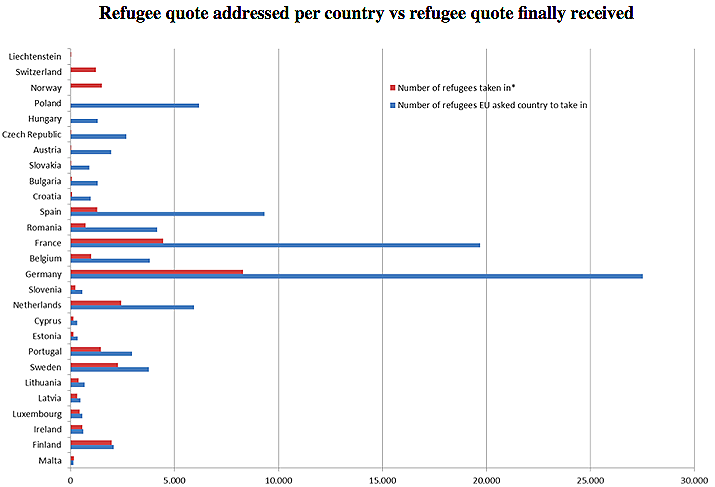

When referring to the humanitarian crises the EU had to go through (and still has to) it is about the refugee migration coming mainly from Syria. Since 2011, the civil war in Syria killed more than 470,000 people, mostly civilians. Millions of people were displaced, and nearly five million Syrians fled, creating the biggest refugee crisis since the World War II. When the European Union leaders accorded in assembly to establish quotas to distribute the refugees that had arrived in Europe, many responses were manifested in respect. On the one hand, some Central and Eastern countries rejected the proposal, putting in evidence the philosophy of agreement and cooperation of the EU claiming the quotas were not fair. Dissatisfaction was also felt in Western Europe too with the United Kingdom’s shock Brexit vote from the EU and Austria’s near election of a far right-wing leader attributed in part to the convulsions that the migrant crisis stirred. On the other hand, several countries promised they were going to accept a certain number of refugees and turned out taking even less than half of what they promised. In this note it is going to be exposed the issue that occurred and the current situation, due to what happened threatened many aspects that revive tensions in the European Union nowadays.

The response of the EU leaders to the crisis

The greatest burden of receiving Syria’s refugees fell on Syria’s neighbors: Turkey, Lebanon and Jordan. In 2015 the number of refugees raised up and their destination changed to Europe. The refugee camps in the neighbour countries were full, the conditions were not good at all and the conflict was not coming to an end as the refugees expected. Therefore, refugees decided to emigrate to countries such as Germany, Austria or Norway looking for a better life. It was not until refugees appeared in the streets of Europe that European leaders realised that they could no longer ignore the problem. Furthermore, flows of migrants and asylum seekers were used by terrorist organisations such as ISIS to infiltrate terrorists to European countries. Facing this humanitarian crisis, European Union ministers approved a plan on September 2015 to share the burden of relocating up to 120,000 people from the so called “Frontline States” of Greece, Italy and Hungary to elsewhere within the EU. The plan assigned each member state quotas: a number of people to receive based on its economic strength, population and unemployment. Nevertheless, the quotas were rejected by a group of Central European countries also known as the Visegrad Group, that share many interests and try to reach common agreements.

Why the Visegrad Group rejected the quotas

The Visegrad Group (also known as the Visegrad Four or simply V4) reflects the efforts of the countries of the Central European region to work together in many fields of common interest within the all-European integration. The Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia have shared cultural background, intellectual values and common roots in diverse religious traditions, which they wish to preserve and strengthen. After the disintegration of the Eastern Block, all the V4 countries aspired to become members of the European Union. They perceived their integration in the EU as another step forward in the process of overcoming artificial dividing lines in Europe through mutual support. Although they negotiated their accession separately, they all reached this aim in 2004 (1st May) when they became members of the EU.

The tensions between the Visegrad Group and the EU started in 2015, when the EU approved the quotas of relocation of the refugees only after the dissenting votes of the Czech Republic, Hungary and Slovakia were overruled. In asking the court to annul the deal, Hungary and Slovakia argued at the Court of Justice that there were procedural mistakes, and that quotas were not a suitable response to the crisis. Besides, the politic leaders said the problem was not their making, and the policy exposed them to a risk of Islamist terrorism that represented a threat to their homogenous societies. Their case was supported by Polish right-wing government of the party Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice) which came to power in 2015 and claimed that the quotes were not comprehensive.

Regarding Poland’s rejection to the quotas, it should be taken into account that is a country of 38 million people and already home to an exponential number of Ukrainian immigrants. Most of them decided to emigrate after military conflict erupted in eastern Ukraine in 2014, when the currency value of the Ukrainian hryvnia plummeted and prices rose. This could be a reason why after having received all these immigration from Ukraine, the Polish government believed that they were not ready to take any more refugees, and in that case from a different culture. They also claimed that the relocation methods would only attract more waves of immigration to Europe.

The Slovak and Hungarian representatives at the EU court stressed that they found the Council of the EU’s decision rather political, as it was not achieved unanimously, but only by a qualified majority. The Slovak delegation labelled this decision “inadequate and inefficient”. Both the Slovak and Hungarian delegations pointed to the fact that the target the EU followed by asserting national quotas failed to address the core of the refugee crisis and could have been achieved in a different way, for example by better protecting the EU’s external border or with a more efficient return policy in case of migrants who fail to meet the criteria for being granted asylum.

The Czech prime minister at that time, Bohuslav Sobotka, claimed the commission was “blindly insisting on pushing ahead with dysfunctional quotas which decreased citizens’ trust in EU abilities and pushed back working and conceptual solutions to the migration crisis”.

Moreover, there are other reasons that run deeper about why ‘new Europe’ (these recently integrated countries in the EU) resisted the quotas which should be taken into consideration. On the one hand, their just recovered sovereignty makes them especially resistant to delegating power. On the other, their years behind the iron curtain left them outside the cultural shifts taking place elsewhere in Europe, and with a legacy of social conservatism. Furthermore, one can observe a rise in skeptical attitudes towards immigration, as public opinion polls have shown.

|

* As of September 2017. Own work based on this article |

The temporary solution: The Turkey Deal

The accomplishment of the quotas was to be expired in 2017, but because of those countries that rejected the quotas and the slow process of introducing the refugees in those countries that had accepted them, the EU reached a new and polemic solution, known as the Turkey Deal.

Turkey is a country that has had the aspiration of becoming a European Union member since many years, mainly to improve their democracy and to have better connections and relations with Western Europe. The EU needed a quick solution to the refugee crisis to limit the mass influx of irregular migrants entering in, so knowing that Turkey is Syria’s neighbor country (where most refugees came from) and somehow could take even more refugees, the EU and Turkey made a deal the 18th of March 2016. Following the signing of the EU-Turkey deal: those arriving in the Greek Islands would be returned to Turkey, and for each Syrian sent back from Greece to Turkey one Syrian could be sent from a Turkish camp to the EU. In exchange, the EU paid 3 billion euros to Turkey for the maintenance of the refugees, eased the EU visa restrictions for Turkish citizens and payed great lip-service to the idea of Turkey becoming a member state.

The Turkey Deal is another issue that should be analysed separately, since it has not been defended by many organisations which have labelled the deal as shameless. Instead, the current relationship between both sides, the UE and V4 is going to be analysed, as well as possible new solutions.

Current relationship between the UE and V4

In terms of actual relations, on the one hand critics of the Central European countries’ stance over refugees claim that they are willing to accept the economic benefits of the EU, including access to the single market, but have shown a disregard for the humanitarian and political responsibilities. On the other hand, the Visegrad Four complains that Western European countries treat them like second-class members, meddling in domestic issues by Brussels and attempting to impose EU-wide solutions against their will, as typified by migrant quotas. One Visegrad minister told the Financial Times, “We don’t like it when the policy is defined elsewhere and then we are told to implement it.” From their point of view, Europe has lost its global role and has become a regional player. Hungary’s Prime Minister Viktor Orban said “the EU is unable to protect its own citizens, to protect its external borders and to keep the community together, as Britain has just left”.

Mr Avramopolus, who is Greece’s European commissioner, claimed that if no action was taken by them, the Commission would not hesitate to make use of its powers under the treaties and to open infringement procedures.

At this time, no official sanctions have been imposed to these countries yet. Despite of the threats from the EU for not taking them, Mariusz Blaszczak, Poland´s former Interior minister, claimed that accepting migrants would have certainly been worse for the country for security reasons than facing EU action. Moreover, the new Poland’s Prime Minister Mateusz Morawiecki proposes to implement programs of aid addressed to Lebanese and Jordanian entities on site, in view of the fact that Lebanon and Jordan had admitted a huge number of Syrian refugees, and to undertake further initiatives aimed at helping the refugees affected by war hostilities.

To sum up, facing this refugee crisis a fracture in the European Union between Western and Eastern members has showed up. Since the European Union has been expanding its boarders from west to east integrating new countries as member states, it should also take into account that this new member countries have had a different past (in the case of the Eastern countries, they were under the iron curtain) and nowadays, despite of the wish to collaborate all together, the different ideologies and the different priorities of each country make it difficult when it comes to reach an agreement. Therefore, while old Europe expects new Europe to accept its responsibilities, along with the financial and security benefits of the EU, this is going to take time. As a matter of fact, it is understandable that the EU Commission wants to sanction the countries that rejected the quotas, but the majority of the countries that did accept to relocate the refugees in the end have not even accepted half of what they promised, and apparently they find themselves under no threats of sanction. Moreover, the latest news coming from Austria since December 2017 claim that the country has bluntly told the EU that it does not want to accept any more refugees, arguing that it has already taken in enough. Therefore, it joins the Visegrad Four countries to refuse the entrance of more refugees.

In conclusion, the future of Europe and a solution to this problem is not known yet, but what is clear is that there is a breach between the Western and Central-Eastern countries of the EU, so an efficient and fair solution which is implemented in common agreement will expect a long time to come yet.

Bibliography:

J. Juncker. (2015). A call for Collective Courage. 2018, de European Commission Sitio web.

EC. (2018). Asylum statistics. 2018, de European Commission Sitio web.

International Visegrad Fund. (2006). Official Statements and communiqués. 2018, de Visegrad Group Sitio web.

Jacopo Barigazzi (2017). Brussels takes on Visegrad Group over refugees. 2018, de POLITICO Sitio web.

Zuzana Stevulova (2017). “Visegrad Four” and refugees. 2018, de Confrontations Europe (European Think Tank) Sitio web.

Nicole Gnesotto. (2015). Refugees are an internal manifestation of an unresolved external crisis. 2018, de Confrontations Europe (European Think Tank) Sitio web.

![Firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre de 2016, antes del referéndum que lo rechazó y que llevó a algunas modificaciones del texto [Gobierno de Chile] Firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre de 2016, antes del referéndum que lo rechazó y que llevó a algunas modificaciones del texto [Gobierno de Chile]](/documents/10174/16849987/colombia-elecciones-paz-blog.jpg)

▲Firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre de 2016, antes del referéndum que lo rechazó y que llevó a algunas modificaciones del texto [Gobierno de Chile]

ANÁLISIS / Camila Oliveros

El Acuerdo de Paz firmado el 26 de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es uno de asuntos más decisivos en las elecciones de este 17 de junio, en su segunda vuelta, y del próximo mandato presidencial.

Luego de unas largas negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana, y de la introducción de modificaciones en el texto inicialmente pactado, a raíz del triunfo del “no” en el plebiscito convocado, el acuerdo de paz fue finalmente firmado en noviembre del 2016. La larga duración de las negociaciones y el resultado del plebiscito demuestran que el acuerdo de paz es algo especialmente controversial en Colombia, donde este conflicto de 52 años supuso la muerte de 220.000 personas y el desplazamiento forzado de casi 6 millones, además de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados.

Claramente, todos los colombianos ansían tener una paz duradera, pero mientras unos creen que lo redactado en La Habana es la solución para lograr esa paz, otros consideran que todavía se le pueden hacer varias modificaciones al texto. La decisión sobre eso y sobre la rapidez de la implementación del acuerdo queda en manos del próximo presidente.

Grado de implementación

Por ahora, luego de más de un año de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, se pueden resaltar tanto elementos negativos como positivos en la implementación de lo pactado en La Habana. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, a comienzos de 2018, antes de que el país entrara en el largo proceso electoral en el que se encuentra, solo se había cumplido el 18.3% del acuerdo. Es una cifra relativamente baja, que en parte puede deberse a la insuficiencia de recursos económicos y humanos para implementar los acuerdos con rapidez y eficacia, y no tanto a una falta de compromiso por parte del Gobierno.

Sin embargo, frente a ese bajo porcentaje de lo que ya se ha implementado, hay otras cifras que demuestran que el acuerdo está teniendo algunos resultados positivos. Es el caso de la disminución de la tasa de homicidios en Colombia. Esta pasó a ser una de las más bajas en treinta años, con 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, el número de personas desplazadas se redujo casi a la mitad, ya que de 91.045 desplazados en 2016 se pasó a 48.335 en 2017, según la Unidad de Víctimas. El número de desplazados ya se había ido reduciendo notablemente los años anteriores, incluso a mayor ritmo: en 2002 la cifra había sido de 757.240 personas; en los siguientes 14 años se produjo un descenso de 47.598 personas de promedio anual, incluidos los 8 años de presidencia de Álvaro Uribe, que ha sido el gran opositor a los términos del acuerdo de paz.

También el número de víctimas por minas antipersonales se ha reducido: pasó de 72 en 2016 a 58 en 2017, lo que ha ayudado a generar un clima de mayor confianza en las comunidades rurales.

Es importante resaltar que en las zonas que se habían visto más afectadas por el conflicto armado, de acuerdo con lo establecido por el acuerdo de paz, se han podido constituir nuevas compañías que se benefician de los mecanismos previstos para las “zonas más afectadas por el conflicto armado” o Zomac. Sin embargo, esas empresas se encuentran con un entorno complicado, pues aunque las FARC han completado las diversas fases de su desmovilización, como la entrega de armas y la devolución de los menores reclutados, en diversas zonas siguen actuando las disidencias de las FARC y otros grupos dedicados al narcotráfico.

Aunque ha habido algunos avances, queda por delante aún la implementación de la mayor parte del acuerdo. ¿Cómo lo afrontan los dos candidatos presidenciales, Iván Duque y Gustavo Petro?

Duque o Petro

Iván Duque es un abogado y político que ha sido senador de la República por el Centro Democrático, partido encabezado por el expresidente Uribe, gran opositor del acuerdo de paz. Eso ha llevado a muchos a pensar que si Duque llega a la presidencia, dejará en papel mojado el acuerdo de La Habana, sin darle cumplimiento en sus cuatro años de mandato. Su propuesta de gobierno está orientada a mejorar la economía, reduciendo los impuestos de las grandes empresas, financiando el emprendimiento de los jóvenes y privilegiando la inversión. Además, promueve una gran reforma de la justicia colombiana.

Gustavo Petro es economista y político, pero además desmovilizado de la guerrillera del M-19. Es del partido político Movimiento Progresista, de centro izquierda. Petro propone un modelo económico de tonos socialistas que se centra en “cambiar el modelo extractivista” y en potenciar las políticas agrícolas. Los ejes centrales de su propuesta de gobierno están en el ámbito público, garantizado plenamente los derechos a la salud, a la educación de “calidad, pluralista, universal y gratuita”.

Colombia nunca ha elegido a un candidato de izquierda para ser presidente de la República, quizá porque a la izquierda se la identifica con el comunismo y eso la asocia a las FARC. En cualquier caso, Petro no se ha mostrado en contra de los acuerdos de La Habana, y eso le hace atractivo para muchos colombianos que desean preservar lo pactado en el 2016, con la esperanza de terminar el conflicto armado vivido por el país.

Lo cierto es que es difícil dar marcha atrás jurídicamente en el acuerdo de paz, ya que una reforma constitucional estableció que los próximos tres gobiernos están obligados a cumplir lo pactado. Si gana Duque, el acuerdo de paz puede estar sujeto a más cambios, pero de ninguna forma Duque es sinónimo de guerra y Petro de paz.

Como lo ha expresado Duque, hacer ciertas modificaciones a los acuerdos no es acabarlos. El candidato del Centro Democrático sostiene que el acuerdo debe tener ciertos ajustes que permitan alcanzar una paz “creíble, sostenible y cimentada en la justicia”. De acuerdo con sus propuestas, los principales cambios que impulsaría serían los dos siguientes:

Jurisdicción Especial y participación política

El primero tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que Iván Duque en su plan de gobierno busca simplificar el sistema de justicia colombiano, pasando de las seis cortes actuales a solo una, con el propósito de conseguir mayor rapidez y eficacia en los procesos judiciales. Sin embargo, con este cambio el poder puede verse altamente concentrado y centralizado. Una modificación de la JEP prevista en el acuerdo de paz puede causar cierta incertidumbre entre los antiguos guerrilleros, con los que se había acordado cierta indulgencia.

Por otro lado, el gran cambio que podría hacer Duque tiene que ver con la participación política. Cree en que los ex integrantes de las FARC que hayan sido responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden llegar al Congreso sin haber cumplido una pena. Duque asegura que no busca acabar con el punto 2 del acuerdo de paz, que habla de la participación política de los ex guerrilleros en el Congreso. Si a un miembro del Congreso se le ratifica una condena por un crimen de este tipo, debería dejar su curul y ser sustituido por alguien de su mismo grupo que no tenga ningún crimen de lesa humanidad.

Aunque en el caso de ganar las elecciones, Gustavo Petro no planteara especiales modificaciones a los acuerdos, sea quien sea el próximo presidente tendrá serios retos en relación al proceso de paz.

|

Fiesta en Tolima en recuerdo de las víctimas del conflicto [Unidad de Víctimas] |

Retos más importantes en el próximo mandato presidencial

La presencia de las disidencias de las FARC en zonas fronterizas del país es uno de los retos que tendrá el próximo presidente; no solo por cuestiones de seguridad, sino por su vinculación con la producción de droga, que ha aumentado un 52%. El Gobierno tiene constancia de que alrededor del 10% de la fuerza de combate de las FARC se ha mantenido en la lucha armada, lo que supone un volumen de al menos 700 individuos, si bien otras entidades incluso doblan esa cifra. Esa disidencia actúa en quince diferentes grupos, que se han venido concentrado en zonas del país como Nariño, Norte de Santander y el Cauca. Además, otro de los grupos armados, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), ha comenzado a incrementar su presencia en ciertas zonas fronterizas, como el Norte de Santander. Esto, no solo supone una amenaza para la seguridad colombiana sino que además puede detonar una guerra entre grupos guerrilleros y de crimen organizado para por el control del negocio de la producción ilegal de coca y el narcotráfico.

Frente a la presencia aún de grupos armados en parte del territorio colombiano, ambos candidatos defienden el aumento de los efectivos militares en las zonas conflictivas. Sin embargo, frente a la erradicación de los cultivos ilegales, Iván Duque aboga por el uso del glifosato, un fuerte herbicida cuyo empleo es rechazado por Gustavo Petro alegando sus efectos medioambientales. El uso de este químico, algo polémico en Colombia, podría ser asumido como una forma eficaz de acabar con los cultivos ilícitos si su contaminación es contrarrestada, por ejemplo, sembrando nuevos árboles en las zonas que se logre erradicar la producción de coca. En cualquier caso, parte de los ambientalistas han utilizado la imagen negativa del glifosato para pedir el voto para Petro en la segunda vuelta electoral.

Otro de los grandes retos con el cual se va a enfrentar el próximo presidente es el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP es un organismo que está encargado de juzgar a los exguerrilleros. Tiene competencias judiciales y “representa la columna de los acuerdos firmados”. Está compuesta por cinco órganos, cada uno encargado de que se cumplan partes esenciales del acuerdo: “la Sala de Reconcomiendo de Verdad y Responsabilidad, la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de Investigación y acusación, y el tribunal para la Paz”. La JEP es un organismo complejo del depende especialmente el avance el proceso de paz. De hecho, una de las razones de los grandes atrasos que ha sufrido la implementación del acuerdo ha sido la lentitud en la constitución de esta institución, que no comenzó a funcionar hasta el pasado mes de enero. Sin embargo, los obstáculos sufridos por la JEP no solo han tenido que ver con falta de actividad, sino con asuntos como el caso de Jesús Santrich.

Santrich, uno de los jefes guerrilleros, que fue negociador en La Habana por parte de las FARC y recibió uno de los puestos asignados al nuevo partido en el Congreso, resultó arrestado en abril, acusado de participar en un plan para llevar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con base en una investigación de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, las autoridades judiciales estadounidenses pidieron su detención y ahora esperan su extradición. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos los miembros de las FARC deben ser juzgados por la JEP, y que este organismo no contempla la extradición, Jesús Santrich no podría ser entregado a Estados Unidos. Además, de momento no hay pruebas de cuándo se cometieron los atribuidos crímenes de narcotráfico, por lo que por ahora no se ha podido determinar si ocurrieron antes o después de la creación de la JEP. El ex guerrillero está preso en una cárcel de Bogotá y las FARC insisten en que sea puesto en libertad. El próximo presidente tendrá que determinar cómo proceder con el caso. Esto es además una muestra de que hay lagunas en el acuerdo, lo que genera mucha incertidumbre y da margen para que el próximo presidente pueda tomar varios rumbos.

Más allá de la paz

El próximo 17 de junio, en la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro, se decide el futuro de Colombia. Por más de que muchos colombianos creen que se decide entre guerra o paz, es errado decir esto. Como ya fue discutido antes, el acuerdo de paz es muy difícil de retroceder jurídicamente. El fondo de lo pactado debe ser respetado por los próximos tres gobiernos. Aunque sea cierto que con el candidato del Centro Democrático en el poder el acuerdo puede sufrir más modificaciones que las que aplicaría el candidato del Movimiento Progresista, la posibilidad de consolidar la paz sigue estando abierta con cualquiera de los dos. Más allá de la paz, también está en juego el modelo económico y social de la sociedad colombiana. Así la paz sea uno de los temas más importantes, el próximo presidente no debe dejar atrás otros elementos tan relevantes como son la corrupción, la seguridad, el comercio y la economía en el mandato presidencial 2018-2022 de la República de Colombia. La posición de los candidatos frente a estos temas debe también influir en los votantes.

Showing 321 to 330 of 421 entries.

![Statement by MBS in a conference organized in Riyadh in October 2017 [KSA] Statement by MBS in a conference organized in Riyadh in October 2017 [KSA]](/documents/10174/16849987/women-arabia-saudi-blog-2.jpg)

![Fiesta en Tolima en recuerdo de las víctimas del conflicto [Unidad de Víctimas] Fiesta en Tolima en recuerdo de las víctimas del conflicto [Unidad de Víctimas]](/documents/10174/16849987/colombia-elecciones-paz-blog-2.jpg)