Ruta de navegación

Blogs

It generates many of the raw materials necessary for the global technology production

China not only has significant reserves of mineral resources, but also leads the world production of many of them. This gives it a remarkable geopolitical leverage as a source of the essential resources for global technology production.

▲Satellite imagery [NASA]

ARTICLE / Gabriel Ros Casis [Spanish version]

With a vast amount of territory as the Asian country has, it is obvious to think that it is a land with plenty of raw material and natural resources. Through China’s history, this has become a strong geopolitical asset, not only for the country’s development itself but for his trading partners through exports. Nowadays, when talking about these raw materials, China stands out in two main groups: base metals and technology elements.

The group of base materials essentially comprises five metals from the periodic table, being these iron, copper, aluminum, magnesium and zinc (and sometimes, lead and tin are also included). No need to say that most we can find all these metals in everyday-life objects, and that they have been the backbone of the industry for many time. Therefore, every country needs them, placing countries with bigger deposits of these metals on a strategic advantage. But the mineral wealth of a country doesn’t always relate to the later since it can also be measured by the ease and viability of the extraction of the product. In the case of China, both statements would be suitable since the country has the world’s biggest deposits of many of these minerals, leading with magnesium, (79% of global extractions), tin (43%) and zinc (31%).

Regarding the technology metals, it is important to note that they include several minerals such as rare earth elements, precious metals as well as semiconductors. Quantitatively speaking, the amount of these metals needed is minimal, even though their availability is crucial to produce today’s technology. For instance, some of the most common technology metals include some such as lithium, yttrium, palladium, cerium and neodymium, which can be found in smartphone batteries, medicines, magnets or catalysts. Once again China leads with the biggest deposits of some of these elements, highlighting tungsten deposits (83%), rare earths (78%) and molybdenum (38%).

As it can be drawn from this, not only has China the largest deposits on these materials but also it is the world’s number one exporter. Apart from the extraction, the country also refines and manufactures components with minerals such as the aluminum, copper and certain rare earths and in some cases even manufacturing the final product.

Hence, it must be taken into account that the extraction carries several consequences. Environmentally, the extraction always has an impact on the land, maybe minor in China if compared with other countries (because of its massive extension), but still significant. Economically, these extractions entail a big cost, but if managed properly, they can generate a huge revenue. In the political scenario, they are seen as an important geopolitical advantage by making other countries dependent on the supplies.

As a conclusion, it can be drawn from this that China has a great power when it comes to raw material resources, but this comes with a great liability since a substantial part of the commodities used for almost all global technology production depends on this country, which provides the resources but also manufactures them.

Genera muchas de las materias primas necesarias para la producción mundial de tecnología

China no solo tiene importantes reservas de recursos minerales, sino que además lidera la producción mundial de muchos de ellos. Eso le da una notable ventaja geopolítica como fuente de los recursos imprescindibles para de la producción tecnológica global.

▲Imagen de satélite [NASA]

ARTÍCULO / Gabriel Ros Casis [Versión en inglés]

Con un vasto territorio como el del país asiático, es obvio pensar que posee gran cantidad de materias primas y recursos naturales. A lo largo de la historia de China, esto se ha convertido en una fuerte baza geopolítica, no solo para el propio desarrollo del país en sí, sino también para sus socios comerciales a través de exportaciones. Hoy en día, cuando hablamos sobre estas materias primas, China destaca en dos principales grupos: los metales básicos y los elementos tecnológicos.

El grupo de los metales básicos comprende esencialmente cinco metales de la tabla periódica, siendo estos: hierro, cobre, aluminio, magnesio y zinc (en ocasiones, el plomo y el estaño también se incluyen). No es necesario recordar que podemos encontrar todos estos metales en objetos cotidianos, y que han sido la columna vertebral de la industria por mucho tiempo. Por lo tanto, todo país los necesita, situando a aquellos con mayores yacimientos de estos metales con una ventaja estratégica. Pero la riqueza mineral de un país no siempre viene dada por esta condición, ya que también puede ser medida por la facilidad y viabilidad de la extracción del producto. En el caso de China, ambos argumentos serían válidos, puesto que el país posee los mayores depósitos de muchos de estos minerales, con el magnesio a la cabeza (79% de las extracciones globales) seguido por el estaño (43%) y el zinc (31%).

En lo que respecta a los metales tecnológicos, es importante fijarse en que incluyen diversos minerales, tales como las tierras raras, metales preciosos, así como semiconductores. Desde un enfoque cuantitativo, la cantidad requerida de estos metales es mínima, a pesar de que su disponibilidad es crucial para la producción de la tecnología de hoy en día. Por ejemplo, algunos de los metales tecnológicos más comunes incluyen litio, itrio, paladio, cerio y neodimio, los cuales fácilmente se pueden hallar en las baterías de los teléfonos móviles, en medicamentos, imanes o catalizadores. Una vez más, China se sitúa a la cabeza con los mayores yacimientos de varios de estos elementos, destacando los de tungsteno (83%) seguidos por los conocidos como tierras raras (78%) y el molibdeno (38%).

De esto podemos sacar como conclusión que China no solo tiene los mayores yacimientos, sino que también es el primer exportador mundial. Además de la extracción este país también refina y fabrica componentes con minerales como aluminio, cobre y ciertas tierras raras e incluso en algunos casos llega a manufacturar el producto final.

Por lo tanto, debe tomarse en cuenta que la extracción trae consigo ciertas consecuencias. Ambientalmente, la extracción siempre tiene un impacto en el terreno, quizás menor en China si se compara con otros países (por la extensión de su territorio), pero igualmente significativo. Desde un enfoque económico, estas extracciones conllevan un gran coste, pero que, gestionado de la manera adecuada, puede generar un inmenso beneficio. En el escenario político, son vistas como una importante ventaja geopolítica, creando dependencia en la demanda de otros países.

Como conclusión, se puede extraer de esto que China tiene un gran poder en lo relativo a recursos de materias primas, pero esto acarrea una gran responsabilidad, ya que una parte sustancial de las materias primas usadas para casi toda la producción mundial de tecnología depende de este país, que proporciona los recursos, pero también los fabrica.

DOCUMENTO DE TRABAJO / Lucía Serrano Royo

RESUMEN

La Unión Europea nació como un mecanismo de cooperación entre países, pero su reciente historia, hace que el sistema sea aún muy frágil. A su vez, su diversidad, hace que la toma de decisiones sea compleja y que entren en juego numerosos intereses políticos, que pueden entrar en conflicto. Uno de los acontecimientos más relevantes que está teniendo lugar en la actualidad y que ha hecho tambalear los pilares de la Unión es “El Brexit”, la salida de Reino Unido como estado miembro de la Unión. Este escrito analizará la lenta aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que se activa por primera vez en la historia. Además, analiza los motivos en el contexto europeo e internos que han llevado a esta situación y las consecuencias desde un punto de vista político, económico y social. Ante este clima de inestabilidad e incertidumbre, se plantearán diferentes alternativas a esta situación y se analizará cómo la Unión Europea ha dado respuesta a este problema en su Libro Blanco, donde se han establecido diferentes escenarios para la continuación de la Unión.

Descargar el documento completo [pdf. 4,4MB]

Descargar el documento completo [pdf. 4,4MB]

▲Arte callejero en la ciudad de Medellín

ANÁLISIS / María Gabriela Fajardo

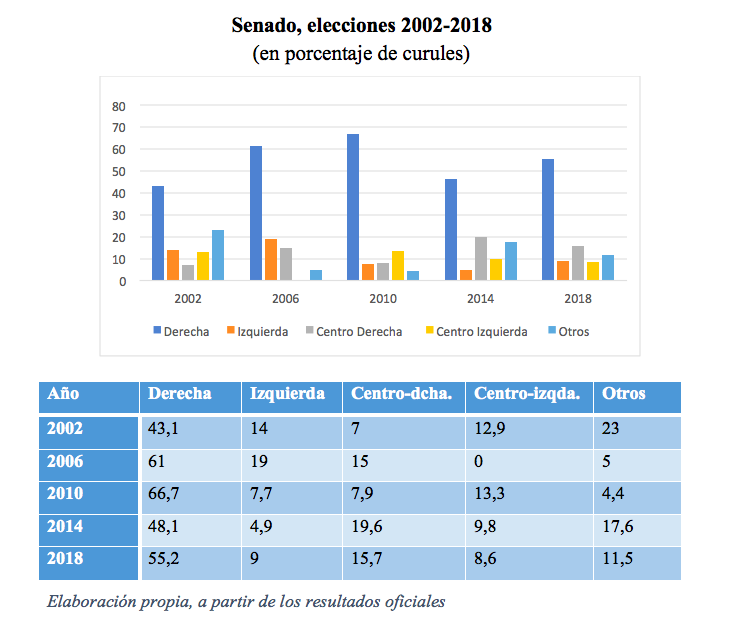

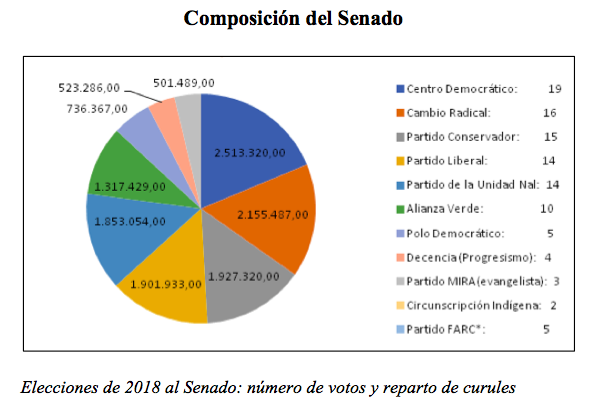

Colombia vivió el 11 de marzo las primeras elecciones celebradas tras la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Combia (FARC). Estas elecciones al Congreso bicameral del país –se elegían los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes– eran la primera ocasión en que los distintos sectores ideológicos podían medir sus fuerzas sin la distorsión de una lucha armada en partes significativas del territorio. Tradicionalmente se ha aludido al rechazo social hacia la campaña guerrillera como explicación de porqué la izquierda en Colombia ha contado de manera habitual con poco apoyo popular. La llegada de la paz, ¿ha cambiado la correlación de las fuerzas políticas? ¿ha supuesto una mejora de los resultados electorales de la izquierda?

Para responder a estas preguntas vamos a examinar los resultados que obtuvieron las distintas opciones políticas, agrupadas en tramos del espectro ideológico (derecha, centro derecha, centro-izquierda e izquierda), en las elecciones al Congreso celebradas desde comienzos de este siglo. El examen de la composición política del Congreso en la última década y media dará perspectiva a los resultados de las legislativas del pasado 11 de marzo. Estas elecciones suponían la integración de las FARC en el sistema colombiano de partidos políticos, con nombre distinto –Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común–, pero con las mismas siglas.

En el periodo 2002-2018 también hubo, además de las cinco elecciones al Congreso, otras tantas elecciones presidenciales. Estas últimas se mencionan en el análisis porque ayudan a precisar los contextos, pero no se incluyen en el trabajo comparativo, dado que las presidenciales se rigen por dinámicas más personalistas y en ellas se producen complejos trasvases de votos debido al proceso de doble vuelta. Las elecciones del 11 de marzo, no obstante, aportan consideraciones de cara a las presidenciales del próximo de 27 de mayo.

Senado

El escándalo por la Parapolítica desvirtuó la acogida de los resultados de las elecciones legislativas de 2002, luego de que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmara que el 35% del Congreso elegido era "amigo" de su organización. La derecha, representada por el Partido Liberal y por el Partido Conservador, logró el 41,1% de las curules del Senado. En esa cifra no se incluyen los escaños conseguidos por otros grupos políticos menores, entre ellos Colombia Siempre, cuyo cabeza de lista era el actual candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras. La izquierda, por su parte, concurrió bastante fraccionada, en grupos como Vía Alterna y Movimiento Popular Unido, y obtuvo el 14% de los asientos del Senado. El centro-izquierda se hizo con el 12,9% y el centro-derecha con el 7%.

|

En las presidenciales de 2002, celebradas pocos meses después de las legislativas, Álvaro Uribe llegó a jefe de Estado, con el voto del 53,1% de los electores. Uribe se presentó como candidato independiente, tras separarse del Partido Liberal, y tuvo el apoyo de gran parte de la derecha y el centro-derecha, incluyendo Cambio Radical, Somos Colombia y el Partido Conservador, que entonces no participó en la contienda presidencial.

Es así como en las legislativas de 2006 tuvo un gran protagonismo un nuevo partido, el Partido Social de Unidad Nacional (mejor conocido como Partido de la U), creado por Álvaro Uribe. El Partido de la U ganó las elecciones, logrando el 20% de las curules: por primera vez ninguno de los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) había resultado vencedor. El nuevo partido llegaba para quedarse, de forma que la derecha pasaba a estar representada por tres partidos (de la U, Liberal y Conservador), sumando el 61% de los senadores. La izquierda, aunque aumentó hasta el 19% de los puestos del Senado, quedó fraccionada en varios partidos políticos sin peso y sin posibilidad de proponer drásticos cambios legislativos. El centro-derecha representado por Cambio Radical quedó en el cuarto puesto, con un 15% de curules, mientras que el centro-izquierda no obtuvo ninguno.

En 2010 la derecha alcanzó su punto más alto, con el 66,7% de los puestos del Senado, cifra que incluye a los tres partidos de derecha mencionados anteriormente y al MIRA, un grupo con menor presencia. Eran momentos de dominio político del Uribismo. En los meses electorales de 2010, el presidente Uribe estuvo expresando su respaldo a Juan Manuel Santos como candidato presidencial. Se pensaba que este continuaría las mismas políticas de Uribe de confrontación de las guerrillas y organización de la Fuerza Pública. Sin embargo, tras llegar al poder, Santos sorprendió desmarcándose de Uribe y abriendo negociaciones con las FARC en 2012, lo que llevó a la ruptura de la relación entre ambos políticos (El periodico, 2017). La fuerza demostrada por la derecha en las legislativas de 2010 estuvo acompañada de una gran debilidad de la izquierda, que obtuvo solo el 7,7% de los puestos del Senado y se convertiría en el aliado perfecto del presidente Santos para llevar a cabo su agenda y su viaje hacia el centro político. El centro-izquierda tuvo una representación del 13,3%, gracias al empuje del nuevo partido Alianza Verde, y el centro-derecha se quedó en el 7,9%.

|

Las legislativas de 2014 significaron la consolidación de un nuevo partido de derecha, el Centro Democrático, creado por Uribe tras su separación del Partido de la U, que había quedado en manos de Santos, quien ese año obtendría la reelección como presidente colombiano. El Centro Democrático quedó en segundo lugar en las elecciones al Senado, con solo un senador menos que el Partido de la U (Sanchez, 2018). En 2014, la derecha pasó a controlar el 48,1% del Senado, de acuerdo con el realineamiento ideológico del sistema de partidos. Así, varios expertos pasaron a clasificar al Partido de la U como de centro-derecha, etiqueta que también comenzaron a otorgar al Partido Liberal, en un espacio político compartido con Cambio Radical; estos tres partidos formaron la “Unidad Nacional” (Castillo, 2018). Con ello, el centro-derecha sumó el 19,6% de las curules, mientras que el centro-izquierda obtuvo el 9,8%, por los votos logrados por el Partido Verde y los Progresistas, liderados estos últimos por Gustavo Petro, actual candidato presidencial. La izquierda solo llegó al 4,9%, representada por las minorías del Polo Democrático, la Unión Patriótica, Marcha Patriótica y los grupos que procedían de las guerrillas desmovilizadas.

En las legislativas del pasado 11 de marzo, hubo un refuerzo de las posiciones de derecha, a las que volvieron algunos partidos que en anteriores comicios se habían deslizado hacia el centro-derecha al defender la negociación con las FARC y que ahora querían contrarrestar el temor de parte de la población a un auge de la izquierda radical, en un proceso electoral muy polarizado. Así, la derecha subió al 55,2% de los senadores, encabezados por los del Centro Democrático, mientras que el centro-drecha decendió al 15,9%. La izquierda moderada y radical aumentaron su presencia: el centro-izquierda ascendió al 11,5% y la izquierda al 9%. En este último porcentaje no se incluyen las cinco curules garantizadas a las FARC, que a pesar de no conseguir ganar electoralmente ningún senador, contarán con esos cinco puestos asegurados por los Acuerdos de Paz.

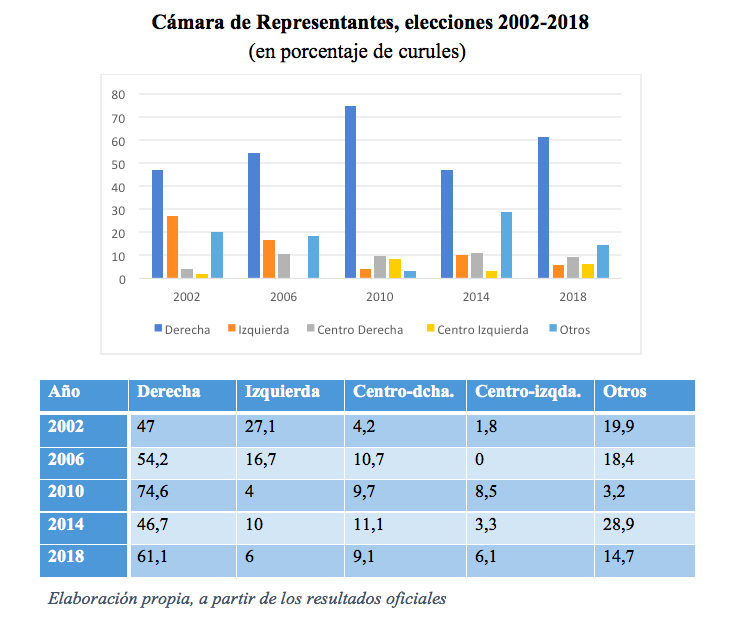

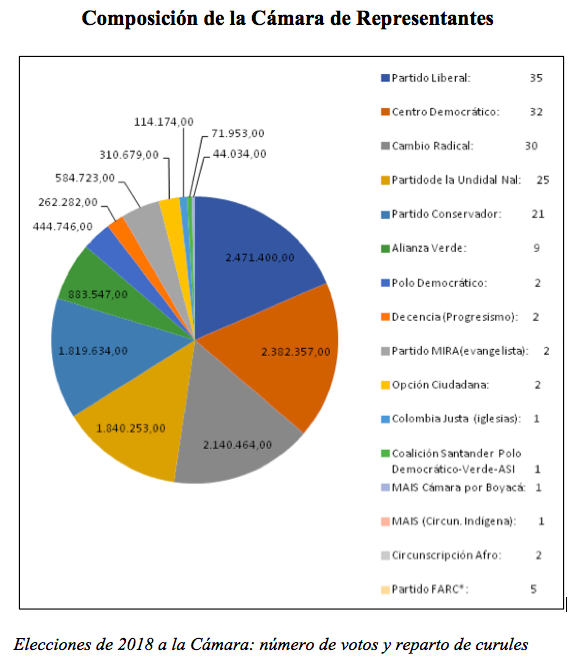

Cámara de Representantes

Los resultados en el periodo 2002-2018 de las elecciones para la Cámara de Representantes, celebradas de manera simultánea con las del Senado, no se alejan mucho de lo comentado en el epígrafe anterior; no obstante, presentan algunas variaciones que deben ser consideradas.

La institución se vio bastante afectada por escándalos de parapolítica, factor que influyó en la polarizaron política del país, lo que se reflejaría en las elecciones a lo largo de todo este período. En 2002, la derecha se hizo con el 47% de los puestos en la Cámara, siendo el Partido Liberal el de mayor representación; la izquierda obtuvo el 27,1%. A partir de entonces, el centro-derecha, que en 2002 obtuvo el 4,2% de los representantes (el centro-izquierda se hizo con el 1,8%) empezó a tomar cierta configuración, al desdibujarse los contornos de los dos partidos tradicionales –Conservador y Liberal– con la división en facciones, de la que surgirían nuevos partidos; esto terminó con el bipartidismo vivido en Colombia a lo largo del siglo XX: el Conservador gobernó durante 48 años y el Liberal durante 13.

|

La aparición del Partido de la U de la mano de Álvaro Uribe y la amplia aceptación de su figura política (Uribe llegó a la presidencia en 2002 y fue reelegido en 2006), llevaron a que por primera vez un partido diferente de los dos tradicionales quedara en segundo lugar en las legislativas de 2006, en las que el Partido de la U logró el 16,7% de los asientos de la Cámara, elevando la representación de la derecha al 54,2%. Por su parte, la izquierda bajó su representación a un 16,7% y entró en un periodo de especial debilidad política (estas elecciones tampoco fueron buenas para el centro-izquierda, que no obtuvo representación). En un momento de éxitos del presidente Uribe contra los guerrilleros, con medidas apoyadas por gran parte de la población, aunque no exentas de controversia, los partidos de izquierda se veían lastrados por compartir ciertos presupuestos ideológicos con la guerrilla, como indica el politólogo de la Universidad de los Andres Andrés Dávila.

Esta dinámica supuso en las legislagivas de 2010 un incremento aún mayor de la derecha y un nuevo descenso de la izquierda en la Cámara de Representates, en paralelo con lo que ocurrió en el Senado, en un año en que el candidato promovido por Uribe, Juan Manuel Santos, ganaría también la presidencia. El Partido de la U quedó en la Cámara por encima del Partido Liberal y del Partido Conservador, sumando estos tres partidos de derecha el 74,6% de las curules, el mayor porcentaje de todo el periodo estudiado; el centro-derecha alcanzó el 9,7%. Por su parte, la izquierda, cuyo mayor partido fue el Polo Democrático, alcanzó solo el 4%, su peor cuota en el periodo, mínimamente compensada por la máxima representación del centro-izquirda, aunque esta fue de un modesto 8,5%.

Las elecciones de 2014 trajeron consigo la presencia de un nuevo partido encabezado por Uribe, el Centro Democrático, que se situaba a la derecha de los anteriores al posicionarse de forma contundente contra la continuación de los diálogos de paz con las FARC propiciados por el presidente Santos (El periodico, 2017). La ruptura entre Santos y Uribe hizo que su electorado se dividiera, de forma que en las elecciones a la Cámara de Representantes ganó el Partido Liberal, seguido por el Partido de la U, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Teniendo en cuenta el corrimiento hacia posturas más moderadas de algunas de estas formaciones, a la hora de agruparlas tenemos que los defensores planteamientos de derecha bajó al 46,7% de los puestos de la Cámara, mientras que el centro-derecha subió al 11,1%. La izquierda, con el Polo Democrático, mejoró algo su representación hasta el 10%, y el centro-izquierda languideció hasta el 3,3%.

Cuatro años después, el pasado 11 de marzo, el Partido Liberal volvió a ganar las elecciones a la Cámara de Representantes, seguido del Centro Democrático, el Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Conservador. Algunas de estas formaciones volvieron durante la campaña electoral a claras posiciones de derecha que antes habían moderado, de forma que la derecha sumó el 61,1% de los escaños (Sánchez, 2018), frente al 6% de la izquierda. Por su parte el centro-derecha anotó el 9,1% y el centro-izquierda el 6,1%. A estas cifras hay que añadir los cinco puestos en la Cámara otorgados por el Acuerdo de Paz a las FARC, que tampoco lograron ganar ninguno por voto ciudadano, al igual que en el Senado. Con esta ampliación, el Congreso bicameral colombiano pasa de 268 a 280 miembros (los diez del partido FARC y dos que corresponderán al tícket presidencial que quede en segundo lugar en las presidenciales).

|

La división de la izquierda

El análisis realizado permite afirmar que los planteamientos políticos de derecha han seguido siendo mayoritarios en Colombia en lo que va de siglo, tal como ocurría en décadas previas, aunque ya no en el marco hegemónico de dos grandes partidos, sino de un abanico más amplio de opciones partidistas. En un periodo en el que en muchos otros países latinoamericanos hubo giros a la izquierda –notoriamente, las revoluciones bolivarianas– Colombia fue una clara excepción. En este tiempo, la derecha en Colombia (sin incluir el centro-derecha) ha controlado entre el 43,3% (2002) y el 66,7% (2010) de los puestos del Senado y entre el 46,7% (2014) y el 74,6% (2010) de los de la Cámara de Representantes. En cambio, la izquierda (sin incluir el centro-izquierda, igualmente reducido) ha seguido siendo minoría: se ha movido entre el 4,9% (2014) y el 19% (2006) del Senado, y entre el 4% (2010) y el 27,1% (2002) de la Cámara.

El Acuerdo de Paz de 2016 y la integración de las FARC en la vida política no han supuesto hasta el momento un significativo auge electoral de la izquierda. En las legislativas del 11 de marzo de 2018, en realidad la derecha recuperó posiciones respecto a 2014 en las dos instituciones del Contreso, mientras que la izquierda, aunque ciertamente mejoró su presencia en el Senado, pero lejos de los niveles de 2002 y 2006, en cambio perdió espacio en la Cámara.

El temor de amplios sectores de la población a que los beneficios políticos concedidos a las FARC, tales como garantía de acceso a medios de comunicación o financiación para la campaña, contribuyeran a un avance electoral de los exguerrilleros no se materializó en estas elecciones. Los resultados del plebiscito de octubre 2016, en el que se rechazó el Acuerdo de Paz (este entró en vigor en 2017 tras algunos cambios, sin nuevo plebiscito), se reflejaron nuevamente en las legislativas pasadas: los colombianos se oponen a la participación de los ex-miembros del grupo beligerante en política. Los candidatos de las FARC solo obtuvieron el 0,28% de los votos. Además, este partido anunció días antes de las legislativas que no concurrirá a las presidenciales, a las que como candidato se postulaba el máximo líder del grupo, Rodrigo Londoño.

¿Es Colombia un país conservador? ¿Por qué la izquierda en Colombia ha venido siendo tan débil electoralmente? Estas preguntas recurrentes sobre la política colombiana no tienen fácil respuesta. “La izquierda es un sector que tradicionalmente se ha dividido muchísimo entre tendencias doctrinales, por razones estratégicas e incluso por personalidades”, explica Yeann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario.

Cabe entonces resaltar lo dicho por Fabio López, autor del libro “Izquierdas y cultura política”, en respuesta a la pregunta de si existe una izquierda en Colombia:

“Sí existen las izquierdas en Colombia, dispersas, fragmentadas, confundidas en una búsqueda no todas las veces afortunada; una cosa es que vengamos de una derrota, pensada internacionalmente, de las izquierdas, un retroceso enorme del movimiento obrero, un desprestigio de las ideas socialistas, y otra cosa es la desaparición de las causas, de las razones estructurales que motivan a nivel internacional y nacional unas ideas de izquierda, unas raíces y unas justificaciones, para apelar al rescate o mejor reestructuración, un nuevo comienzo de unos planteamientos de izquierda en Colombia”.

Una de las razones habitualmente aducidas para explicar la dificultad de la izquierda en ganar mayores apoyos es el peso negativo de la subversión guerrillera. En Colombia tras los constantes conflictos, masacres y el dolor que ha dejado el conflicto armado en los colombianos, los partidos de izquierda no han logrado el apoyo de la sociedad como en países vecinos puesto que se da una directa asociación de partido de izquierda con las guerrillas y lo que viene con ellas. La llegada de líderes políticos como Uribe a la presidencia intensificó esta asociación e incrementó el tabú presente hoy en día en gran parte de los ciudadanos que supone apoyar un partido de izquierda. A su vez, la izquierda tampoco ha hecho mucho para reparar esta mala imagen; la gran fragmentación interna y diferencias entre los líderes políticos no han ayudado a la formación de una izquierda solida con capacidad para incrementar su representación en el Congreso.

¿Oportunidad de las presidenciales?

Las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo constituyen una ocasión para que la izquierda mejore sus cotas electorales, que en cualquier caso podrían avanzar en el futuro en la medida en que se consolide la paz y el pasado de violencia pueda ir quedando en el olvido.

La polarización política, que en otras ocasiones ha perjudicado a la izquierda, esta vez está suponiendo cierta unidad de ese sector ideológico en torno a la candidatura de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. La celebración el mismo 11 de marzo de primarias en la derecha, ganadas por el uribista Iván Duque, y en la izquierda, en las que ganó Petro (Sánchez, 2018), han acentuado la polarización para las presidenciales, aumentando la movilización ciudadana (en las legislativas hubo cinco puntos más de participación) y atrayendo la atención de los medios hacia ambos candidatos. La polarización, al mismo tiempo, ha restado apoyos a posibles alternativas centristas, tan divididas como antes estuvo la izquierda, de manera que no puede descartarse que Petro pueda pasar a una segunda vuelta, el 17 de junio. Una victoria contra pronóstico de Petro, para la que este debería atraer el grueso del electorado moderado, no supondría un cambio radical en las políticas legislativas, pues el Congreso revalidó el pasado 11 de marzo el dominio de la derecha.

▲Movilización de las Reales Fuerzas Armadas de Tailandia en 2010 [Roland Dobbins-WC]

COMENTARIO / Álvaro Aramendi Baro

El terrorismo cada vez golpea con más fuerza en Tailandia. Las causas de este incipiente crecimiento son difíciles de precisar. No obstante, juega un papel de gran relevancia el golpe de Estado de las Reales Fuerzas Armadas lideradas por el general Prayuth Chan-ocha el 22 de mayo del 2014 y, evidentemente, las posteriores represiones políticas. Tampoco debemos olvidar la presión que ejerce el BRN (Barisan Revolusi Nasional), que durante décadas lucha por la independencia de Pattani (situado en el sur de Tailandia) Dicho grupo revolucionario también actúa en el norte de Malasia. De esta organización terrorista se vale actualmente ISIS. La estrategia de ISIS, así como la de Al-Qaeda, se basa en alentar e incentivar las insurgencias nacionalistas para tener un más sencillo acceso a aquéllos territorios bajo su punto de mira.

A pesar de ello, el influjo yihadista ha tomado cauces distintos de los que ya conocemos, como en Irak o en Siria. Basta seguir los medios de comunicación para adivinar que el autodenominado Estado Islámico prefiere la expansión mediática global a la nacional. Esto no ocurre en Tailandia. Tanto los objetivos del terrorismo como su estrategia de comunicación son nacionales y más bien ocultos, en las sombras. Debido a ello, la relación entre ellos no es del todo evidente a día de hoy.

La situación no es la que debiera ser. Si algo necesita Tailandia hoy día es un periodo de paz para poder recuperarse de los pasados acontecimientos. En el último siglo han ocurrido al menos doce golpes de Estado exitosos, el último de ellos, y sin contar el de 2014, en 2006. Urge la necesidad de un periodo tranquilo en el que poder establecer unos fuertes cimientos, y demás estructura, para su monarquía constitucional (similar a la de Inglaterra).

Quizá la mejor manera de resolver el conflicto sea evitar caer en el error de otros países, como Birmania o Filipinas, y evitar las fuertes represiones. Por eso, tal y como advierte Crisis Group, la mejor opción sería el diálogo y no la exclusión de minorías étnicas como los Rohingya, en el caso de Birmania, o el colectivo musulmán en Tailandia (de mayoría budista) Si bien la influencia yihadista es potencial todavía, no se puede descuidar a ningún sector de la población. En caso de que esto ocurriera, la presión terrorista se haría cada vez más insoportable, hasta que la olla sólo pudiera explotar. La anexión a grupos como el ISIS puede darse por causas diversas, no añadir una más a la lista es esencial.

[Michael E. O’Hanlon and James Steinberg, A Glass Half Full?: Rebalance, Reassurance, and Resolve in the US-China Strategic Relationship. The Brookings Institution Press, Washington D.C., 2017, 104 pages]

REVIEW / María Granados

This short book follows a longer book published in 2014 by the same authors, Strategic Reassurance and Resolve. In the new publication, Michael E. O’Hanlon and James Steinberg —both academics and senior policy makers— update and review the policies they suggest in order to improve the relations between China and the United States. The relationship between both countries, established in the early 1970s, has been subject to changing times, and it has suffered several crisis, but it has nonetheless grown in importance in the international sphere.

The short and straight-forward strategic review of the ongoing action provides an insight into the arsenals and plans of the two powers. Moreover, through graphs and numerical tables, it depicts the current situation in terms of strength, potential threat, and the likelihood of destruction if a conflict was to arise.

It also gives an overview of the diverse security matters that need to be monitored carefully, in the realms of space, cybernetics, and nuclear proliferation. These essential matters need not to be disregarded when planning defense strategies; instead officials should cast an eye over historical tensions such as Taiwan, North Korea and the South China Sea, and remember to use the tools that have already been established in the region to prevent the use of hard power, i.e.: ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations).

|

Not only does the paper carefully consider the action taken by President Obama and his predecessors, but also cautiously suggests steps ahead in the path opened by Nixon four decades ago. O’Hanlon and Steinberg use bulletpoints to give directions for further developments in the Sino-American relationship, stressing the need for transparency, mutually beneficial exchanges, cooperation, and common ends in common projects.

Some of the ideas are summarised briefly in the following paragraphs:

–True rebalance moves away from mere ‘containment’ and into a trustworthy alliance. Joint operations that ensure cooperation and reassurance are a key aspect of that objective.

–Confidence building in the area of communications must be reinforced in order to prevent espionage and the spread of piracy, as well as other illegal tactics to gather private information.

–The neutral trend in the broad topic of space, cybernetics and nuclearisation has to advance into a firm and close cooperation, especially in view of the threat that the Democratic People's Republic of Korea poses to the global community as a whole. Intelligence and the recent accusations of Russia’s manipulation through the use of the Internet and other technological means can be a target to pursue further negotiations and the signing of international treaties such as The Budapest Memorandum on Security Assurances.

–To abstain from any risks of escalation, the following policies must be regarded: the leveling of military budget growth, and of the development and deployment of prompt- attack capabilities, restraining modernisation, in favour of dialogue and the exchange of information, providing notice of any operation.

The authors conclude that the relationship is not free from conflict or misunderstanding; it is indeed a work in progress. However, they are positive about that progress. The overall outlook of the Sino-American relation is, as the title suggests “A Glass Half Full”: there is of course work to be done, and the path has plenty of potential problems that both countries will have to face and resolve in the least damaging way to advance on the common interest; in spite of the aforementioned, half of it has already been done: both China and the US have a goal to fight for: the prevention of war, which would be short and detrimental for all international actors alike.

El semestre de Bulgaria pone el acento en la crisis de los refugiados y los Balcanes Occidentales

La presidencia de Bulgaria de la Unión Europea, además de avanzar en la concreción del 'Brexit', pone sobre la mesa asuntos especialmente sensibles para Europa Central y Oriental, como son las rutas migratorias que entran en Europa por el sureste continental y la conveniencia de la futura integración de los estados nacidos de la ex-Yugoslavia, de los que de momento solo Croacia se ha adherido a la UE.

▲El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov [Nikolay Doychinov–Presidencia Búlgara]

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena García

Durante este primer semestre de 2018, por primera vez, Bulgaria ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE). La presidencia búlgara tiene como principales retos la gestión de la crisis migratoria y las negociaciones del 'Brexit'. Como especial objetivo se ha marcado poner el foco en los Balcanes Occidentales. Durante el semestre, Bulgaria confía en dar los últimos pasos hacia el euro y en integrarse en el espacio Schengen.

Bajo el lema "La unidad hace la fuerza", Bulgaria –el país más pobre de la UE– se ha impuesto una ambiciosa agenda hasta junio. El gobierno búlgaro, formado por el partido populista conservador GERB y el ultranacionalista Frente Patriótico, se ha propuesto contribuir a que el bloque europeo sea más fuerte, estable y solidario.

Para ello, Sofía quiere fomentar el consenso, la cohesión y la competitividad, con el desafío concreto de superar las diferencias existentes en el manejo de la crisis de refugiados. Dado el rechazo de varios socios a las cuotas de reubicación de demandantes de asilo, Bulgaria buscará "un sistema sostenible para gestionar la inmigración", con "reglas comunes que se cumplan", según destaca el programa de la presidencia búlgara.

Crisis migratoria

El diálogo con terceros países para facilitar la devolución de inmigrantes sin derecho a asilo y el fortalecimiento del control de las fronteras externas son algunas de las medidas previstas por el ejecutivo liderado por el primer ministro búlgaro, el populista conservador Boiko Borisov.

La posición de Bulgaria en la crisis de los refugiados sirios es que la adopción de un mecanismo para reubicar a los refugiados es solo una solución provisional. El gobierno de Sofía considera que hay que encontrar una solución perdurable y sólida en virtud de la cual limitar la presión en las fronteras exteriores de la UE y la migración secundaria que de ella se deriva. Propone que la UE trabaje de forma prioritaria y urgente junto con sus socios comunitarios con vistas a estabilizar los países de origen y ayudar a los países de tránsito. Bulgaria, que tiene a Turquía como vecino, estima que este país es clave para la resolución del problema y plantea que la UE debería forjar medidas urgentes para reforzar la capacidad de Turquía en la acogida de refugiados. Bulgaria ha tenido siempre un gran interés en que los acuerdos contemplen que Turquía admita los refugiados que la UE pueda devolver desde Grecia.

Para Sofía, hay que aclarar la distinción entre inmigrantes económicos y refugiados y avanzar hacia "mecanismos de solidaridad" que sean aceptables para todos los estados miembro, recordando a este respecto el fracaso del sistema de cuotas obligatorias para la reubicación de los refugiados en Italia y Grecia.

Balcanes Occidentales

Otra de las prioridades de la presidencia búlgara es colocar los países de los Balcanes Occidentales en el punto de mira de una UE, que de momento no se plantea ninguna nueva ampliación. Algunos países de la región, como Serbia y Montenegro, están negociando activamente su entrada, que esperan se produzca en los próximos cinco años. Mientras, Bosnia Herzegovina, Albania, Macedonia y Kosovo siguen a la espera de iniciar formalmente las negociaciones.

Entre las cerca de 300 reuniones previstas durante la presidencia búlgara de la UE, destaca una cumbre especial el 17 y 18 de mayo entre los líderes de la UE y esos seis aspirantes.

"El proyecto europeo no estará completo sin la integración de los Balcanes", ha advirtido la ministra responsable de la presidencia búlgara, Lilyana Pavlova. Bulgaria insiste en la conveniencia de ayudar a una región europea aún marcada por la inestabilidad política de los nuevos y pequeños Estados surgidos tras la guerra yugoslava.

Después de la integración de Croacia en la Unión Europea el 1 de julio de 2013, es lógico que otros países de la ex Yugoslavia pretendan seguirla. Montenegro (que incluso tiene un acuerdo bilateral con Bulgaria de asistencia técnico-política sobre el tema) y Albania ya son candidatos oficiales, y probablemente pronto habrá una invitación para Serbia y Macedonia.

La economía, la estabilidad de las instituciones y la transparencia democrática siempre han sido y serán unos factores decisivos en el proceso de integración. Por esto, hoy en día, la pregunta sobre el desarrollo de los Balcanes y la región del sureste de Europa está bien presente en la agenda europea ya que los grandes donantes de los presupuestos europeos no olvidan los problemas originados de la integración de países como Polonia, Hungría, Rumanía o la propia Bulgaria. De hecho, cuatro países de la zona están sometidos la política económica de la Unión: Grecia, Bulgaria, Rumania, Croacia.

De esta posible integración, por el momento, se excluyen Bosnia y Herzegovina, que todavía está bajo protectorado europeo, y Kosovo, sin reconocimiento oficial por parte de varios gobiernos, incluidos dos miembros del Consejo de Seguridad (China y Rusia) y cinco miembros de la UE (España, Grecia, Eslovaquia, Chipre y Rumanía). Además el nivel de desempleo en los Balcanes Occidentales es bastante alto en comparación con Bulgaria y Rumanía, con una media conjunta de los cuatro candidatos en torno al 25 %.

Por otra parte, con la desintegración del bloque soviético y la guerra de los Balcanes, los sistemas socioeconómicos se vieron colapsados y el periodo de transición se ha traducido no solo en crecientes desigualdades, sino en una ausencia de legalidad y de gobierno efectivo. Consecuencia de todo ello ha sido en muchos países de la zona el importante papel desempeñado por el dinero negro en la economía. Bulgaria lidera este triste palmarés, con un sector informal que supone el 31% de la economía, seguida muy de cerca por Rumanía y Croacia, cuyo economía sumergida constituye el 28%, y Grecia, con el 24%. El problema radica en preguntarse hasta qué punto la economía sumergida y los canales de tráfico ilegal en el sureste de Europa pueden suponer un peligro para la seguridad de los demás países de la Unión. Por esto, el esfuerzo de los países candidatos en mejorar las estructuras democráticas, la gobernabilidad, la transparencia y el control de los flujos de capital será un factor importante a tener en cuenta en las negociaciones.

'Brexit', Schengen y corrupción

Se espera que bajo la presidencia búlgara comience la fase decisiva de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE, después de los avances constatados a principios de diciembre por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Sofía quiere convertirse en un "coordinador neutral" en este proceso, según indicó el presidente búlgaro, Rumen Radev.

El avance en la economía digital del continente tras el impulso que ha dado a este tema la presidencia saliente de Estonia, así como en la unión bancaria, son otros puntos clave de la agenda búlgara. El país balcánico defenderá además la política de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), que se verán afectadas por la pérdida de fondos debido al 'brexit'.

Al mismo tiempo, Bulgaria aspira a entrar durante su presidencia comunitaria en la "antesala" de la zona euro e ingresar en el espacio Schengen, de libre circulación comunitaria, un paso bloqueado hasta ahora por la falta de avances de Bulgaria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Y es que el país balcánico, considerado el más corrupto de la UE, tardó once años en aprobar su primera ley anticorrupción, adoptada el 20 de diciembre pasado, menos de dos semanas antes de asumir su presidencia de la UE. A diferencia de lo ocurrido en la vecina Rumanía, hasta ahora la Justicia búlgara no ha investigado ni condenado a ningún político por casos de corrupción.

Conectividad aérea

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) pidió un enfoque de política renovado para fortalecer la competitividad de la aviación de Europa en la presidencia búlgara de la UE. Existe una necesidad urgente de planificar estratégicamente la capacidad necesaria para satisfacer la creciente demanda de conectividad global, mejoras ambientales y regulación de los costos de infraestructura.

IATA pronostica una expansión del 6 por ciento de la demanda de viajes aéreos en Europa en 2018. "Operar una línea aérea en Europa es un desafío. Hay altos costos y cargas regulatorias. La capacidad de infraestructura a menudo no es suficiente y los cargos por usar aeropuertos se han duplicado en toda Europa en la última década. El gobierno búlgaro ha puesto la competitividad y la conectividad en el centro de la agenda de su Presidencia de la UE. Esto impulsará una mayor competitividad y prosperidad para las economías europeas, pero solo si los estados miembros individuales de la UE cumplen con la adopción de políticas que promuevan la conectividad aérea ", dijo Rafael Schvartzman, vicepresidente regional de IATA Europa, en el Día de la Aviación de IATA Bulgaria, en Sofía.

Bulgaria ocupa una posición estratégicamente importante como puerta de entrada de Europa a Turquía y, más allá, a Asia. También es un mercado de rápido crecimiento por derecho propio, con un número de pasajeros que se duplicará en los próximos 20 años. Este es un desafío para la gestión del tráfico aéreo del país, y el proveedor búlgaro de servicios de navegación aérea BULATSA.

A country with many conditions to have a great weight in Europe, but weighed down by the Russian neighborhood

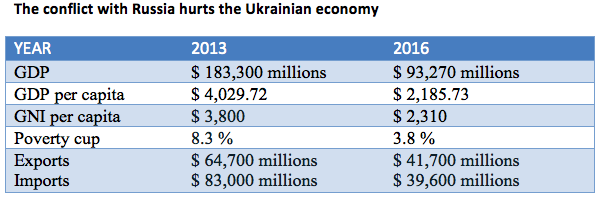

If the border between the West and the area of Russian domination divided Germany during the Cold War, today that border passes through Ukraine. The open conflict with Russia hampers the objective conditions of great development that Ukraine has. The country is paying a high price for the desire to preserve its independence.

▲Pro-European demonstration in Kiev's central square at the end of 2013 [Evgeny Feldman]

ARTICLE / Alona Sainetska [Spanish version]

Ukraine is a sovereign and independent state (since 1991) located in Eastern Europe, with the second largest area (after Russia) of European countries (576,550 km² without the Crimean Peninsula) and with a long history of struggle for preserve its identity. Ukraine is today the centre of tensions between Russia and the West. In 2014 Moscow decided to compensate for the fall of the pro-Russian government of Kiev with the annexation of the Crimean peninsula. It was then that Ukraine aroused worldwide interest. The Ukrainians finally achieved a leading role according to the size of their country, although they undoubtedly would rather want to do so with other types of headlines.

1. WHAT DRIVES IT FORWARD

Considering its geographical position and its strategic, economic and military weight, it is difficult to justify that before the outbreak of the conflict, for many people Ukraine was not a common place on the map. The country is surrounded by Russia, Belarus, Moldova, Poland, Slovakia, Hungary and Romania, and has a direct access to the Black Sea. This central location makes very clear the fact that Ukraine should play an important role in the context of international relations.

Agriculture

The rich and fertile soil of Ukraine is known as black land or "Chornozem". The agricultural area used 70% of the farmland, around 42 million hectares, and is capable of feeding more than 500 million people. Consequently, the country, with its 46 million inhabitants, has considerable potential for the production, processing, consumption and export of agricultural and organic products. It is already one of the leading countries in the agricultural sector and can even become a "green vein" in the heart of Europe.

It is the leading producer and exporter of sunflower oil, 30% of exports go to India and 16% to China. It also produces large quantities of wheat, of which the sixth world exporter. It produces wheat flour and corn to manufacture food, which is then exported to France, Poland and Belarus, among others. It is among a number of leaders in the production of poultry, where it grew more than 55% between 2000 and 2011; its exports go mainly to Iraq and the EU and to another seventy countries.

Industry and logistics infrastructure

Ukraine also has an aeronautical industry, although lack of investment hinders its large-scale development. However, examples like Antónov's Mriya-225, the world's largest cargo plane, built during the Soviet era and capable of transporting up to 250 tons, speak of its huge potential which is waiting forward for some investments.

On the other hand, it is worth mentioning that Ukraine is ideal for an international trade center, mainly between the European Union, the Middle East and Asia. Five out of ten European transport corridors cross the Ukrainian territory; Ukraine has the most extensive railway networks in Europe that handle a substantial part of the traffic of passengers and merchandise; In addition, its road network covers the entire territory of the country and enables deliveries to any point of destination. Last but not least, there is the natural gas transmission system, led by the company Ukrtransgas, dedicated to the transmission and storage of natural gas in Ukraine. In 2013, it transported 132,000 million cubic meters (bcm), including 86 bcm for the EU and Moldova. Ukrtransgas has the largest underground gas storage network in Europe, with a total capacity of 31 bcm and consists of 14 subsidiary units operating in Ukraine.

|

2. WHAT PREVENTS IT FROM DEVELOPMENT

However, the country is still underestimated by other actors on the international board and that exposes it to Russian ambitions. These are manifested in numerous obstacles to make it difficult for Ukraine to gain weight in the aforementioned sectors of commerce, industry, agriculture and transport. Likewise, there are other derived factors that hinder the development of the country.

Interest of Russia

Russia's interest in its neighbour to the west is mainly due to strategic reasons, since Ukraine is the key for expanding Russian imperial power. Therefore, Russia seeks to strengthen its influence in Ukraine through economic expansion, control over the maritime border, the installation of military bases and occupation troops in the territory, the expansion of interference in the Ukrainian information space, the influence of the Russian church, etc. Another measure attributed to Moscow is to place young people in positions of power in Ukraine: the Kremlin wanted to take advantage of the presidency of V. Yanukovich, a pro-Russian politician.

Internal instability

Today the future of Ukraine is as uncertain as ever. Economic and political reforms have not been able to overcome the serious structural problems of the country, the fight against corruption is scarce and the insignificant international support further reduces the already low expectation that Ukraine can overcome the crisis in a short term. Given the absence of means that are not sanctions to put pressure on Russia and given that those that have been implemented have barely changed the attitude of the Kremlin, it is safe to say that the normalization of the situation is far on the horizon.

All this is reflected in the growing popular discontent. 90% of Ukrainians disapprove of the management of the current government, express the desire for new elections and show their rejection that the regions closest to Russia participate in the political life of the country. This discontent makes that the only institutions the Ukrainian people trust in are the army, the church and the volunteers.

The "frozen" conflict

On the other hand, the "frozen conflict" in the East of the country still remains and continues to undermine the state budget. Defence and security expenditures accounted for 5% of GDP last year, a high figure that includes the government's efforts to create a new army. According to President Petro Poroshenko, this was one of the multiple reasons for the failure to increase the standard of living of citizens. In general, the prospects of a victory for Ukraine in a war to regain full sovereignty over its eastern lands seem very low, given Russia's support for the rebels and Ukraine's fear of an internal counter-reaction. Thus a vicious circle is generated, so that until there is a successful end of the war, economic and political tension on the Kiev government will increase and could even lead to a new Maidan, the popular revolt that collapsed the government in 2014.

The geopolitical clash between Russia and the West in Ukraine has been detrimental to all parties involved, but above all to the Ukrainian State. The decline in cross-border trade, the weakening of currencies and stock markets, and the increase in security risks all have affected the entire region. Poverty is growing at the same rate that the standards of living of citizens decrease and prices in the markets increase. As a result, Ukrainians cannot take advantage of the opportunities granted to them, as is the clear example of the visa waiver between Ukraine and the European Union (approved in May 2017), which many have not been able to use because of lack of means.

3. THE NECESSARY BALANCE

The geopolitical priority of Ukraine is to obtain the independence of Russia, something that means breaking the economic bonds with the country. It is an unbalanced battle with a high cost for the Ukrainians, who face the destruction of their own economy, the defeat of the elites and the impoverishment of the population.

This development strategy of the Ukrainian state is increasingly based on the concepts of radical nationalism. But the memory of the historical background, such as the Holodomor (the great famine of the 1930s), warns about the enormous power of the Russian "hegemon" and suggests the need to serve the national interest through a kind of balance between final objectives and the medium term diplomacy.

Un país con muchas condiciones para tener un gran peso en Europa, pero lastrado por la vecindad de Rusia

Si la frontera entre Occidente y el área de dominación rusa dividió Alemania durante la Guerra Fría, hoy esa frontera pasa por Ucrania. El conflicto abierto con Rusia lastra las condiciones objetivas de gran desarrollo que tiene Ucrania. El país está pagando un alto precio por el deseo de preservar su independencia.

▲Manifestantes proeuropeos en la plaza central de Kiev, durante las revueltas de finales de 2013 [Evgeny Feldman]

ARTÍCULO / Alona Sainetska [Versión en inglés]

Ucrania, un Estado soberano e independiente (desde 1991), situado en el este de Europa, con la segunda superficie más grande (tras Rusia) de los países europeos (576.550 km² sin la península de Crimea) y con una larga historia de lucha por preservar su identidad, es hoy centro de las tensiones entre Rusia y Occidente. En 2014 Moscú quiso compensar la caída de Gobierno pro-ruso de Kiev con la anexión de la península de Crimea. Fue entonces cuando Ucrania suscitó el interés mundial. Los ucranianos alcanzaban finalmente un protagonismo acorde con el tamaño de su país, aunque indudablemente hubieran querido hacerlo con otro tipo de titulares.

1. LO QUE IMPULSA HACIA DELANTE

Teniendo en cuenta su posición geográfica y su peso estratégico, económico y militar, es difícil justificar que antes del estallido del conflicto Ucrania no fuera para muchos más un lugar difuso en el mapa. El país está rodeado por Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania, y cuenta con el acceso directo al mar Negro. Esta ubicación central hace muy evidente el hecho de que Ucrania debería jugar un papel importante en el contexto de las relaciones internacionales.

Agricultura

El rico y fértil suelo de Ucrania es conocido como tierra negra o “Chornozem”. El área agrícola utilizada cubre el 70% de las tierras de cultivo, o cerca de 42 millones de hectáreas, y es capaz de alimentar a 500 millones de personas. El país, con sus 46 millones de habitantes, tiene por tanto un potencial considerable para producción, procesamiento, consumo y exportación de productos agrícolas y orgánicos. Es ya uno de los países líderes en el sector agrícola y puede alcanzar la consideración de "vena verde" en el corazón de Europa.

Es el productor y exportador líder de aceite de girasol, el 30% de cuyas exportaciones van a India y el 16% a China. Ucrania también produce gran cantidad de trigo, del que el sexto exportador mundial. Elabora harina de trigo y de maíz para fabricar alimentos, que exporta a Francia, Polonia y Bielorrusia, entre otros. Es además uno de los líderes en producción de aves de corral, cuyo número creció más de un 55 % entre 2000 y 2011; su exportación va sobre todo a Iraq y la UE y a otros setenta países.

Industria e infraestructuras logísticas

Ucrania también cuenta con una industria aeronáutica, si bien la falta de inversión frena su desarrollo a gran escala. No obstante, ejemplos como Mriya-225 de Antónov, el avión de carga más grande del mundo construido durante la era soviética y que puede transportar hasta 250 toneladas, hablan de su potencial a la espera de inversiones.

Por otra parte, cabe mencionar que Ucrania es ideal para ser centro de comercio internacional, principalmente entre la Unión Europea, Oriente Medio y Asia. Cinco de cada diez corredores de transporte europeos atraviesan el territorio ucraniano; Ucrania tiene las redes ferroviarias más extensas de Europa que manejan una parte sustancial del tráfico de pasajeros y mercancías; además, su red viaria cubre todo el territorio del país y posibilita las entregas a cualquier punto de destino. Finalmente y no menos importante, está el sistema de transmisión de gas natural, liderado por la empresa Ukrtransgas, dedicada a la transmisión y almacenamiento de gas natural en Ucrania. En 2013 transportó 132.000 millones de metros cúbicos (bcm), incluidos 86 bcm para la UE y Moldavia. Ukrtransgas posee la red de almacenamiento subterránea de gas más grande de Europa, con una capacidad total de 31 bcm y consta de 14 unidades subsidiarias que operan en Ucrania.

|

2. LO QUE FRENA EL DESARROLLO

Sin embargo, el país sigue siendo subestimado por otros actores del tablero internacional y eso le expone a las ambiciones rusas. Estas se manifiestan en numerosas trabas para dificultar que Ucrania cobre peso en los sectores ya mencionados de comercio, industria, agricultura y transporte. Asimismo, hay otros factores derivados que frenan el desarrollo del país.

Interés de Rusia

El interés de Rusia por su vecino del oeste se debe principalmente a motivos estratégicos, pues Ucrania es pieza fundamental para cualquier expansión del antiguo poder imperial ruso. Por eso, Rusia busca fortalecer su influencia en Ucrania a través de la expansión económica, el control sobre la frontera marítima, la instalación de bases militares rusas y tropas de ocupación rusas en el territorio, la expansión de la interferencia en el espacio de información de Ucrania, la influencia de la iglesia rusa, etc. Otra de las medidas atribuidas a Moscú consiste en situar a personas afines en puestos de poder en Ucrania: el Kremlin quiso sacar partido de la presidencia de V. Yanukovich, un político pro-ruso.

Inestabilidad interna

Hoy el futuro de Ucrania es tan incierto como nunca. Las reformas económicas y políticas no han logrado superar los graves problemas estructurales del país, la lucha contra la corrupción es escasa y el insignificante apoyo internacional hace disminuir todavía más la ya baja expectativa de que Ucrania pueda superar la crisis en poco tiempo. Dada la ausencia de otros medios para presionar a Rusia que no sean las sanciones, y a la vista de que las que se han aplicado apenas han modificado la actitud del Kremlin, es seguro decir que la normalización de la situación se encuentra muy lejos en el horizonte.

Todo esto se ve reflejado en el creciente descontento popular. El 90% de los ucranianos desaprueban la gestión del gobierno actual, expresan el deseo de unas nuevas elecciones y muestran su rechazo a que las regiones más cercanas a Rusia participen en la vida política del país. La desesperación hace que las únicas instituciones en las que confía el pueblo ucraniano sean el ejército, la iglesia y los voluntarios.

El conflicto “congelado”

Por otra parte, el "conflicto congelado" en el Este del país se mantiene y sigue minando el presupuesto del estado. Los gastos en defensa y seguridad representaron el 5% del PIB el año pasado, un alta cifra que incluye los esfuerzos del gobierno por crear un nuevo ejército. Según el presidente Petro Poroshenko, esta fue una de las múltiples razones del fracaso para aumentar el nivel de vida de los ciudadanos. En general, las perspectivas de una victoria de Ucrania en una guerra para recuperar la plena soberanía sobre sus tierras del Este parecen escasas, dado el apoyo de Rusia a los rebeldes y el temor de Ucrania a una contra-reacción interna. Se genera así un círculo vicioso, de forma que mientras no haya un final exitoso de la guerra, la tensión económica y política sobre el gobierno de Kiev aumentará y podría llevar a un nuevo Maidán, la revuelta popular que colapsó el gobierno en 2014.

El enfrentamiento geopolítico entre Rusia y Occidente en Ucrania ha sido perjudicial para todas las partes involucradas, pero sobre todo para el Estado ucraniano. La disminución del comercio transfronterizo, el debilitamiento de las monedas y las bolsas, y el aumento de los riesgos de seguridad han afectado a toda la región. La pobreza va creciendo al mismo ritmo que disminuye el nivel de vida de los ciudadanos y aumentan los precios en los mercados. Como resultado, los ucranianos no pueden aprovechar las oportunidades que se les concede, como es el claro ejemplo de la exención de visados entre Ucrania y la Unión Europea (aprobada en mayo de 2017), que muchos no han podido utilizar al no poder financiarse los viajes.

3. EL EQUILIBRIO NECESARIO

La prioridad geopolítica de Ucrania es ganar independencia respecto de Rusia, algo que pasa por romper los lazos económicos con ella. Se trata de una batalla desequilibrada y con alto coste para los ucranianos, que afrontan la destrucción de la propia economía, la derrota de las élites y el empobrecimiento de la población.

Esta estrategia de desarrollo del Estado ucraniano se basa cada vez más en los conceptos del nacionalismo radical. Pero la memoria de los antecedentes históricos, como el Holodomor (la gran hambruna de la década de 1930), advierte del enorme poder del “hegemón” ruso y sugiere la necesidad de servir al interés nacional mediante una suerte de equilibrio entre los objetivos últimos y la diplomacia a medio plazo.

ENSAYO / Alejandro Palacios Jiménez

De acuerdo al artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los objetivos comunitarios se enmarcan en la promoción de la paz por medio del impulso de la libertad, seguridad y la justicia. Sin embargo, las situaciones de inestabilidad externas pueden hacer mermar la consecución de tales objetivos internos. ¿Será capaz la UE de dar una respuesta eficaz a tales situaciones sin traicionar a los valores que la crearon?

Este artículo trata de exponer los principales esfuerzos mediadores que realiza la Unión Europea como entidad supranacional. Este artículo no pretende, sin embargo, ofrecer un profundo análisis en el tema de la mediación, sino mostrar las principales instituciones que, a nivel europeo, intentan dar una respuesta a los conflictos a través de la mediación como proceso de resolución pacífica de (potenciales) controversias.

La mediación se ha vuelto cada vez más importante en su labor tanto de prevención como de resolución de conflictos en muchos ámbitos. El hecho de que la mediación resulte económicamente más viable que una guerra, y de que ésta permita llegar a situaciones más favorables para ambas partes, ha favorecido su uso para mitigar los conflictos. Consecuentemente, la UE está dándole una mayor importancia a la mediación, siendo la Unión Europea una de las instituciones supranacionales más importantes dedicadas a esta labor.

¿Qué se entiende por mediación? Este es un proceso alternativo de resolución de conflictos, fundamentado en el diálogo, a través del cual las partes implicadas, de manera voluntaria y confidencial, se reúnen con un mediador imparcial que les guiará a la hora de conseguir un acuerdo beneficioso para ambas partes. En resumen, mediar es ayudar a comunicarse. Aun teniendo esto claro, las distintas organizaciones que se dedican a ello difieren en la manera de llevarlo a cabo. En nuestro caso, la Unión aprovecha su carácter normativo y resiliencia para mediar en conflictos que podrían suponer inestabilidad cerca de sus fronteras externas mediante acuerdos, principalmente de carácter económico.

El compromiso de la UE con la mediación quedó plasmado por primera vez en el “Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities”, elaborado en 2009. Aunque la entrada en vigor del Tratado de Lisboa modificó su modus operandi, dicho documento sirvió para sentar las bases de los objetivos de la UE en materia de diálogo y cooperación. Por un lado, expandió la definición de mediación incorporando el diálogo y la facilitación y, por otro lado, trató a la mediación como “instrumento de respuesta primaria”, es decir, como un instrumento al cual recurrir en primera instancia. Además, el Concepto hace hincapié en incorporar la mediación como parte integral de la política exterior de la Unión para así desarrollarla de una manera más sistemática, en vez de concentrar estas acciones en meras misiones ad hoc.

El Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y en vigor desde 2009, permitió la creación de un Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) más eficiente, completo y cuasi-independiente, dentro del cual se desarrolló la Política Exterior de Seguridad y Común (PESC), haciendo posible un tratamiento más completo del tema de la resolución pacífica de controversias. De hecho, la PESC supuso una mejora de las capacidades de la UE en relación a, por un lado, los instrumentos diplomáticos y diálogo político, y, por otro lado, de la estrategia contra la proliferación de armas nucleares.

Este compromiso de la UE se plasma también en su implicación a diferentes niveles que difieren según la importancia que la UE otorgue a cada proceso. Existen dos vías de actuación: la primera hace referencia a la asistencia que la UE le brinda a la ONU en su labor particular para la prevención de conflictos. Esto lo hace mediante la aportación de tropas, agentes de policía y observadores internacionales sus operaciones, lo que supone un total de casi 6.000 efectivos, es decir, más del 6% del personal total. La vía alternativa es que la UE en sí misma ejerza de actor en el proceso a través de los Representantes Especiales de la Unión Europea (EUSRs, en inglés), diplomáticos elegidos por la Alta Representante para cumplir con un mandato específico. Un ejemplo de esto son las llamadas “CSDP Missions” relativas a la resolución del conflicto entre Albania y Macedonia, conocido como el acuerdo de Ohrid en 2001; así como en el Acuerdo de Paz de la región Aceh en 2005. En ocasiones es la Alta Representante la que directamente hace de mediadora en los conflictos, tal ha sido y es el caso de las charlas E3+3 con Irán sobre su programa nuclear o el diálogo Belgrado-Pristina.

En materia de actuación, la Unión Europea presenta estrategias tanto a largo como a corto plazo, dando prioridad las primeras.

La acción a largo plazo de la UE se centra en atacar las causas estructurales que impiden la vida pacífica en una región específica. Tales acciones se basan en la premisa de que la mayoría de los conflictos se deben a las diferencias socioeconómicas de las regiones en vías de desarrollo tales como Filipinas, Irak o Georgia. La UE se centra en dar estabilidad y cohesión a la región, principalmente a través de la ayuda comercial. En esta tarea, la Unión facilita el acceso al mercado europeo de los productos provenientes de estas zonas. Un claro ejemplo de esto se ve en el hecho de que la Unión Europea es el principal socio comercial para África.

Además, la Unión Europea, a través de sus delegaciones, realiza planes de cooperación consular para hacer frente a posibles situaciones de crisis, incluidos planes de contingencia, es decir, procedimientos alternativos a la normal operatividad de una institución. Su finalidad es la de permitir funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización. En la actualidad, dichos planes están siendo desarrollados en países como Nepal, Gaza, Libia, Lesotho o la India.

Estas acciones requieren un profundo análisis de la región en cuestión mediante la elaboración de una hoja de ruta lo suficientemente flexible que le permita a la UE reaccionar ante un cambio sustancial en las circunstancias que rodean al conflicto (nuevo estallido del conflicto, aumento de la tensión, desastres naturales que acarreen aún más desplazados…) Por ello, no cabe un acercamiento global y uniforme en la mejora de las condiciones estructurales para la prevención de conflictos.

En relación al corto plazo, la UE creó en 2001 el llamado “Mecanismo de Acción Rápida”. Este consiste en apoyar a las víctimas y proporcionar ayuda económica a ONG, organizaciones regionales, agentes públicos, privados y otros actores con experiencia y capacidad de actuación en la zona afectada. Dichas aportaciones se realizan a fondo perdido, es decir, el prestatario no tiene la obligación de devolverle al prestamista, en este caso la UE, el dinero prestado. Además, la Unión realiza, según el Reglamento ECHO aprobado en 1996, misiones de apoyo a las víctimas civiles por causas naturales o acción humana. Así, la UE lleva a cabo labores como ayuda humanitaria en Siria, asistencia médica en África Occidental por el surgimiento del Ébola, suministro de agua o construcción de refugios en la República Centroafricana, entre otras. Todo esto es posible, gracias a los casi 1.000 millones de euros destinados cada año por la Unión Europea a estas tareas.

Ambas acciones están coordinadas por la Comisión, la cual, una vez finalizadas las acciones, evalúa si éstas han contribuido como se esperaba a los objetivos previamente fijados. Todo esto permitirá, a corto plazo, restablecer mínimamente las condiciones de estabilidad en la zona afectada.

Además de todo ello, la Unión ejerce un papel importante en lo que se refiere a la financiación de proyectos de organizaciones ajenas destinadas a la prevención de conflictos. En este sentido, la UE cuenta con dos órganos principales. El primero es el llamado Instrument Contributing to Stability and Peace (IcSP), antiguamente Instrument for Stability (IfS), que actualmente financia más de 200 proyectos en más de 75 países, tarea para la cual cuenta este curso 2014-2020 con 2,3 billones de euros. El segundo es el African Peace Facility (APF), fundado en 2004. Este sistema, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo y que destina anualmente alrededor de 1,9 billones de euros, permite a la Unión proveer al continente africano de fondos para financiar los esfuerzos de la Unión Africana en materia de paz y seguridad.

Por otro lado, cabe destacar las alianzas que la Unión ha establecido con organizaciones independientes pertenecientes al ámbito la sociedad civil. La más importante de todas es la European Peacebuilding Liaison Office (EPLO). Fundada en 2001, su misión es influenciar a los políticos europeos para que tomen una acción más efectiva y eficiente en el ámbito de la mediación. En total, EPLO cuenta con 33 organizaciones asociadas de 13 países europeos (Berghof Foundation, Interpeace…) más los llamados academic friends, que es una red informal de académicos que trabajan en temas relacionados con la resolución pacífica de controversias.

La organización EPLO, gracias a la financiación de las organizaciones miembros y de la Unión, lleva a cabo proyectos paralelos cuyo objetivo es la promoción del diálogo entre políticos europeos y la sociedad civil. Destacan la Red de Diálogo de la Sociedad Civil (CSDN, en inglés) y la Capacidad Civil de la Unión Europea (EU-CIVCAP, en inglés).

En conclusión, el compromiso de la Unión Europea con la mediación se plasma tanto en la acción individual como en el apoyo a esta amalgama de organizaciones dedicadas a la búsqueda de un método alternativo de resolución de controversias. Los múltiples esfuerzos en este sentido reflejan las preocupaciones una sociedad cada vez más comprometida con el desarrollo de políticas pacíficas, en oposición a unas beligerantes que no podrían más que sumir a la humanidad en la violencia, la pobreza, la incertidumbre y el miedo.

Bibliografía

Comisión Europea. (2018, Enero 10). International coopeartion and development. Retrieved Enero 10, 2018, from International coopeartion and development: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/african-peace-facility_en

Consejo de la Unión Europea. (2001, Junio 7). Draft European Union Programme for the Prevention of Violent Conflicts. Retrieved Enero 6, 2018, from Draft European Union Programme for the Prevention of Violent Conflicts: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209537%202001%20REV%201

Consejo de la Unión Europea. (2009, Noviembre 10). Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities. Retrieved Enero 6, 2018, from Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities: http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/conflict_prevention/docs/concept_strengthening_eu_med_en.pdf

Consejo de la Unión Europea. (2015, Julio 20). Main aspects and basic choices of the CFSP. Retrieved Enero 6, 2018, from Main aspects and basic choices of the CFSP: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st_12094_2014_init_en.pdf

Finnish Institute of International Affairs. (2012). Strengthening the EU´s peace and mediation capabilities. Helsinki: Tanja Tamminen.

Hervás, M. Á. (2009). Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación. Recuperado el 6 de Enero de 2018, de Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación: http://www.unisci.es/la-politica-de-prevencion-de-conflictos-de-la-union-europea/

Organización de las Naciones Unidas. (2017, Septiembre 30). Contributors to UN Peacekeeping Operations by Country and Post. Retrieved Enero 6, 2018, from Contributors to UN Peacekeeping Operations by Country and Post.: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/msr_30_sep_2017-1.pdf

Unión Europea. (2003). Mantenimiento de la paz y prevención de conflictos. Recuperado el 6 de Enero de 2018, de Mantenimiento de la paz y prevención de conflictos: http://eu-un.europa.eu/documents/infopack/es/EU-UNBrochure-5_es.pdf

Unión Europea. (2012). Tratado de la Unión Europea. Bruselas.

Unión Europea. (2016, Octubre 25). Service for Foreign Policy Instruments. Retrieved Enero 6, 2018, from Service for Foreign Policy Instruments: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm

Villalta Vizcarra, A. E. (2014). Solución de controversias en el derecho internacional. Recuperado el 17 de 02 de 2018, de Solución de controversias en el derecho internacional: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_xli_curso_derecho_internacional_2014_ana_elizabeth_villalta_vizcarra.pdf

Mostrando el intervalo 361 - 370 de 421 resultados.